中国法律思想史1

- 格式:ppt

- 大小:1.11 MB

- 文档页数:200

中国法律思想史(笔记)第一编奴隶社会夏、商、西周的法律思想第一章夏、商、西周的神权法思想神权法思想的发展变化过程:形成于夏代,极盛于商代,动摇于西周。

夏禹“菲饮食而致孝乎鬼神”、“有夏服天命”,夏启讨伐扈氏时宣称“天用剿绝其命,今予惟恭行天之罚”。

商代“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼……”。

“天命玄鸟,降而生商……古帝命武汤,正域彼四方”,奴隶主是上帝的子孙,从血缘上找到了充当上帝代理人的合法依据。

违抗王命等于违抗神命,就要受到“天罚”。

西周发生重大变化,表现为对“天命”说作了修正,“昊天有成命,二后而受之”,提出“以德配天”的君权神授说。

“皇天无亲,唯德是辅”,天命并不是固定的,只属于有德之人。

一、夏代的神权法思想1、奴隶主的“天命”、“天罚”思想2、产生的根源:是由自然宗教迷信思想发展而来的。

A、在原始社会由于生产力水平低下,人们对自然界现象缺乏正确认识,人们无法控制自然力量。

认为周围世界存在着一种支配人类和自然的超人类、超自然的力量。

此是只是一种自然宗教,不具有阶级压迫社会属性。

B、进入阶级社会后,当人们不理解其社会根源时,便产生祸福命运由神操纵的观念;而统治阶级都极力扶持和利用宗教来麻痹人们的反抗的斗争意志。

二、神权法思想在商代的发展1、“殷人尊神,率民以事神”2、奴隶主宣称其祖先是至上神??“上帝”或“帝”的子孙。

3、利用“占卜”或“卜筮”,以“敬鬼神”而使民“畏法令”。

神权法思想的表现:夏:夏禹“有夏服天命”,夏启讨伐扈氏时宣称“天用剿绝其命,今予惟恭行天之罚”。

三、西周“以德配天”的君权神授说1、神权法思想在西周的变化??由“天命”转向周公提出“以德配天”说:天命是有的,但并非固定不变,只有有德者才可承受天命,失德就会失去天命。

(1)至高无上的上帝??“天”;(2)“惟命不于常”(天不是固定不变的),“皇天无亲,惟德是辅”(只有有德者才可承受天命):其目的在于论证周灭商的合理性。

中国法律思想史第一章夏、商、西周的神权法的思想1、神权法思想形成于夏代;极盛于殷商;动摇于西周。

即天命、天罚思想。

2、周公强调统治者必须有德,“以德配天”,其目的在于求得上天的保佑,使周王朝的统治永久延续下去;同时“以德配天”思想的提出,意味着神权的动摇,而且从对立面的角度反映了劳动人民反抗力量的强大及其对历史的推动作用。

第二章维护宗法等级制的礼治与明德慎罚的思想宗法:即以血缘为纽带调整家族内部关系,维护家长、族长的统治地位和世袭特权的行为规范。

嫡长继承制使宗法等级制的核心内容。

商朝末年确立了嫡长继承制,即“立嫡以长不以贤,立子以贵不以长”。

西周的宗法制和分封制是紧密结合的。

世袭制后发展成世卿世禄制。

西周在政治法律思想方面所实行的是以“亲亲”、“尊尊”为基本原则的礼治。

一、礼治的基本原则:亲亲也,尊尊也,长长也,男女有别,此其不可得与民变革者也。

其中“亲亲”和“尊尊”是他的基本原则。

实际上是要维护王权和族权的统治。

二、礼治的基本特征:周公倡导礼治。

礼和刑都是奴隶贵族的统治手段,但它们适用的对象各有所侧重,即“礼不下庶人,刑不上大夫”《礼记.曲礼上》。

周公提出明德慎罚的思想。

明德:即加强自我克制,实行德治的意思。

慎罚:区别对待,罪止一身。

主要内容:1、要求对罪犯进行具体分析,区别对待;2、反对族诛连坐,主张罪止一人;3、反对乱罚无罪,杀无辜;4、刑罚适中。

第三章春秋时期革新家的法律思想春秋时期的法律思想,最具时代特点的是主张在政治、经济、军事上进行变革的革新思想。

管仲:在法律思想方面主张“天道”与法律相结合,改革旧礼与创立新法并举,以法统政、礼法并用,以法律手段推行军事、行政以及商业政策,促进富国强兵。

管仲的法制改良思想:一、修旧法,择其善而业用之。

对过去的法制不能简单地废弃或否定,而要选择其好的方面加以创造性的运用。

即修旧法,择其善而业用之。

对周礼进行了四方面的改造:1、挟天子以令诸侯,以尊王攘夷和维护周礼为名,建立齐国的君主集权制和霸主地位;2、突破了“礼不下庶人,刑不上大夫”的传统,强调“万物待礼而后定”,用礼来教育和引导民众,同时用削夺封邑的方法打击分封制贵族,加强诸侯的权势;3、打破了“亲亲”的宗法原则,任用贤能;4、批判“刑不可知”和轻视法度的旧传统,主张依法令作为人们言行的准则,已公开的法律作为标准。

A. 邓析B. 孔子C. 子产D. 荀子A. 黄宗羲B. 墨翟C. 老子D. 柳宗元A. [天命B. [以德配天C. [明德慎罚D. [仁.义A. 儒法合一B. 道家C. 黄老学派D. 法家A. 王弼B. 鲍敬言C. 嵇康D. 韩愈对错【参考答案】对对错【参考答案】对对错【参考答案】对对错【参考答案】对对错【参考答案】错对错【参考答案】错对错【参考答案】对对错【参考答案】错对错【参考答案】对对错【参考答案】错对错【参考答案】错对错【参考答案】对对错【参考答案】对对错【参考答案】错对错【参考答案】对A. 夫为妻纲B. 父为子纲C. 君为臣纲D. 礼为刑纲A. 申不害B. 慎到C. 商鞅D. 韩非A. 儒法合一B.C. 黄老学派D. 法家A. 战国B. 秦汉C. 春秋D. 魏晋A. <老子B. <论语C. <春秋D. <庄子对错【参考答案】对对错【参考答案】对对错【参考答案】错对错【参考答案】对对错【参考答案】对对错【参考答案】对对错【参考答案】错对错【参考答案】错对错【参考答案】错对错【参考答案】错对错【参考答案】对对错【参考答案】对对错【参考答案】对对错【参考答案】错对错【参考答案】错【答案解析】A.儒法合一B.道家C.黄老学派D.法家A.李斯B.陆贾C.贾谊D.董仲舒A.B. 黄宗羲C. 顾炎武D. 王夫之A. 黄帝B. 周公C. 管仲D. 尧A. 墨翟B. 黄宗羲C. 老子D. 柳宗元对错【参考答案】对对错【参考答案】对对错【参考答案】对对错对错【参考答案】错对错【参考答案】错对错【参考答案】错对错【参考答案】错对错【参考答案】对对错【参考答案】对对错【参考答案】错对错【参考答案】对对错【参考答案】对对错【参考答案】对对错【参考答案】对第10题(已答). 唐初“安人宁国”方针在司法方面表现为()。

A.慎刑恤狱B.谨防冤滥C.宽猛结合D.务求其实【参考答案】ABD第1题(已答). 早期改革派中,关于变法的方式方法,()主张“仿古法而行之”。

中国法律思想史笔记夏代的神权法思想形成于夏代“天命”、“天罚”思想夏朝统治者把国家的建立看成是遵“天命”,政治生活中敬重鬼神,征战讨伐也说成是代天行罚。

其次,夏朝特别是夏初继承了原始社会的审判传统神权法思想在商代的发展,· “天命”、“天罚”的神权法思想进一步加强· “天命玄鸟,降而生商” · 占卜神权法思想在西周的变化动摇于西周·产生了“以德配天”说:仅有神权是不足以维系其统治的,还必须“有德”,即统治者要重视人民的力量,重视人心向背,只有这样才会“祈天永命”,长久地统治下去,西周时期是中国历史上政治和文化的的变革时代,“旧制度废,新制度兴,旧文化废而新文化兴。

”表现在政治上由奴隶制神权政治转折到奴隶制宗法政治,认识上由重神鬼转折到重人事,司法审判上由重审判转折到重人判。

以德配天说的意义这是西周时期的法律思想。

是说周公的权力是“天”授予的,这是“天命”。

但它不是固定不变的,只有有德者才可承受天命,失德就会失去天命。

它的提出,意味着神权思想的动摇,由固定的受命于天变成了以德配天,统治者在一定程度上意识到了人民反抗力量的强大,但靠神权思想已不足以维持其同志,重视民心向背,才能使天命不再转移。

是历史的一个进步,不仅意味着神权思想的动摇也反映了劳动人民的强大和对历史的推动作用。

西周的礼治,·礼:盛放祭祀贡品的器具·宗教祭典上的仪式·调整政治、经济、军事、教育、婚姻家庭、伦理道德方面的行为规则的总和。

礼治的基本原则——“亲亲,尊尊” ·亲亲:必须亲爱自己的亲属,特别是以父权为中心的尊亲属;必须做到父慈子孝兄友弟恭宗法原则,旨在维护家长制·尊尊:要求奴隶和平民要服从奴隶主贵族,不得违抗;下级上级贵族,所有贵族服从周天子,不许犯上不得僭越。

等级制原则,旨在维护君主制西周礼治的基本特征,——“礼不下庶人,刑不上大夫”“礼不下庶人”:礼主要是用来调整奴隶主阶级内部关系的;各级贵族按礼规定所享有的各种特权奴隶和平民一律不得享受。

中国法律思想史讲义徐海涛授课计划导论第一章夏、商、西周时期的法律思想——奴隶社会的法律思想第一节神权法思想的产生、发展与演变第二节维护宗法等级的礼治与“明德慎罚”思想第二章春秋战国时期的法律思想——奴隶社会向封建社会过渡时期的法律思想第一节春秋时期革新家的法律思想(管仲、子产、邓析)第二节儒家的法律思想(孔子、孟子、荀子)第三节墨家的法律思想(墨子)第四节道家的法律思想(《老子》、《庄子》)第五节法家的法律思想(李悝、吴起、商鞅、慎到、申不害、《管子》、韩非)第三章秦汉以后的封建正统法律思想——封建社会的法律思想第一节封建正统法律思想的确立和酝酿一、秦王朝的迅速灭亡与法家思想的破产二、从黄老到以儒为主的儒法合流、礼法统一第二节封建正统法律思想的形成(形成过程、内容和基本特点)第三节封建正统法律思想的局部深化(基本理论、刑事制度、婚姻家庭方面)自学辩论:“春秋决狱”利大于弊VS“春秋决狱”弊大于利第四节封建正统法律思想的哲理化理学的兴起、一代理学宗师朱熹以“存天理,灭人欲”为核心的法律思想第五节明清之际启蒙思想家的法律思想了解早期启蒙思想家的共同特点、重点讲述以黄宗羲为主的启蒙思想第四章中国近代的法律思想——半殖民地半封建社会的法律思想第一节近代地主阶级改革派的法律思想(龚自珍、魏源)第二节太平天国领导人的法律思想(洪秀全、洪仁玕)第三节洋务派与早期改良派的法律思想(王韬、薛福成、郑观应)第四节资产阶级改良派的法律思想(康有为、梁启超、谭嗣同)第五节资产阶级革命派的法律思想(孙中山、章太炎)第六节清末修律中的礼法之争及沈家本的法律思想学习教材:《中国法律思想史新编》张国华著北京大学出版社 1998年3月第1版参考教材:1.《中国法律思想史》武树臣著法律出版社2004年7月第1版2.《中国法律思想史》杨鹤皋主编北京大学出版社2005年1月第1版阅读书目与网络资源:1.《中国法律传统的基本精神》范忠信著山东人民出版社 2001年1月第1版2.《中国法律与中国社会》瞿同祖著,中国政法大学出版社1999年版3.《情理法与中国人》范忠信等著,中国人民大学出版社1992年版4.《中国传统法律文化》武树臣,北京大学出版社1994年版5.《中国法律传统与近代转型》张晋藩,法律出版社1998年版6.《瞿同祖法学论著集》,中国政法大学出版社1998年版7.法律思想网8.法史网9.中国法律文化网中国法律史学会主办中国社会科学院法学研究所承办default1.asp中国人民大学法律文化研究中心10、内蒙古广播电视大学网络课堂第三部分讲稿正文导论一、中国法律思想史的研究对象中国自古以来各种法律观点、学说和理论的内容、本质、作用、特点及其产生、发展、演变和相互斗争、相互吸收、相互影响的过程与规律,以及它们与当时的立法、司法活动的关系。

中国法律思想史中国法律思想史11、以德配天这是西周时期的法律思想。

意思是说周公的权力是“天”授予的,这是“天命”。

但它不是固定不变的,只有有德者才可承受天命,失德就会失去天命。

▲2、宗法即以血缘为纽带调整家族内部关系,维护家长、族长的统治地位和世袭特权的行为规范。

3、周公制礼即在周公主持下,对以往的宗法传统习惯进行补充、整理,制定出一套以维护宗法等级制度为中心的行为规范以及相应的典章制度、礼节仪式。

4、明德慎罚这是西周统治者汲取殷商灭亡的教训而提出的思想。

“明德”就是加强自我克制,实行德政。

“慎罚”主张谨慎用刑,反对滥杀无辜。

5、律学即法律注释学。

它原是经学的一个学支,用儒家经书中的经义研究、解释法律,属于正统儒学。

律学始于汉,晋代达到鼎盛。

6、理学产生于宋,完成了封建正统法律思想哲理化的官方学术。

它以程朱理学和陆王心学为主流。

认为“理”是世界万物的本源,是先天地而生,忠孝仁义、三纲五常千古不变。

理学弥补了封建正统法律思想理论形式上粗浅直观的缺欠。

▲7、铸刑书这是春秋失去子产的一项法律改革。

即将刑法铸造在金属器物上,予以公布。

它开创了世界古代公布成文法的先例;冲破了秘密刑思想的束缚;打破;“刑不上大夫”的传统。

▲8、《春秋》决狱就是以《春秋》的精神和实例作为审判的法律根据,从而把儒家经典法律化。

这是董仲舒最先提出的。

其实质是一种“原心论罪”说。

▲9、罢黜百家,独尊儒术这是董仲舒向汉武帝提出的主张。

即以儒家思想统治其他各家,使儒家的仁义礼乐作为维护封建统治的工具。

其目的是为了加强封建中央集权,维护国家统一。

10、神权法这是夏、商、西周三个历史时期的法律指导思想,它形成于夏代,极盛于殷商,动摇于西周。

夏、商时期神权法的主要内容是“天命”、“天罚”,到了西周就演变成“以德配天”的君权神受说。

▲11、礼不下庶人,刑不上大夫这是西周时期礼治的基本特点之一,。

所谓“礼不下庶人”,是指礼主要是用来调整奴隶主阶级内部关系的,各级贵族按礼规定所享受的各种特权,奴隶和平民一律不得享受。

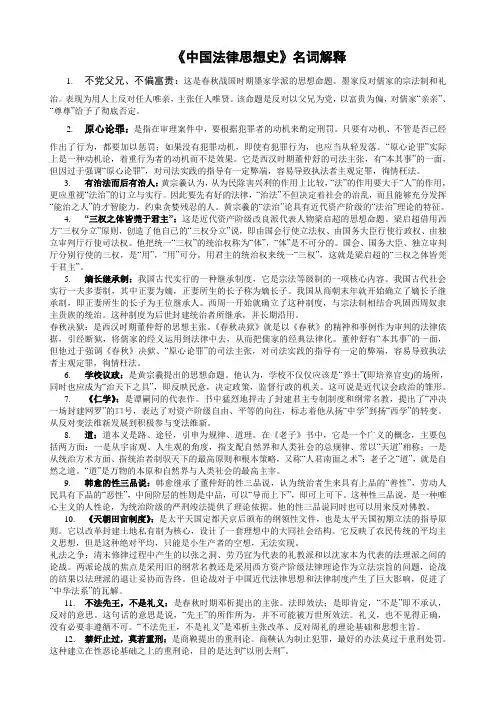

《中国法律思想史》名词解释1.不党父兄、不偏富贵:这是春秋战国时期墨家学派的思想命题。

墨家反对儒家的宗法制和礼治。

表现为用人上反对任人唯亲,主张任人唯贤。

该命题是反对以父兄为党,以富贵为偏,对儒家“亲亲”、“尊尊”给予了彻底否定。

2.原心论罪:是指在审理案件中,要根据犯罪者的动机来酌定刑罚。

只要有动机、不管是否已经作出了行为,都要加以惩罚;如果没有犯罪动机,即使有犯罪行为,也应当从轻发落。

“原心论罪”实际上是一种动机论,着重行为者的动机而不是效果。

它是西汉时期董仲舒的司法主张,有“本其事”的一面,但因过于强调“原心论罪”,对司法实践的指导有一定弊端,容易导致执法者主观定罪,徇情枉法。

3.有治法而后有治人:黄宗羲认为,从为民除害兴利的作用上比较,“法”的作用要大于“人”的作用,更应重视“法治”的订立与实行。

因此要先有好的法律,“治法”不但决定着社会的治乱,而且能够充分发挥“能治之人”的才智能力,约束贪婪残忍的人。

黄宗羲的“法治”论具有近代资产阶级的“法治”理论的特征。

4.“三权之体皆莞于君主”:这是近代资产阶级改良派代表人物梁启超的思想命题。

梁启超借用西方“三权分立”原则,创造了他自已的“三权分立”说,即由国会行使立法权、由国务大臣行使行政权、由独立审判厅行使司法权。

他把统一“三权”的统治权称为“体”,“体”是不可分的。

国会、国务大臣、独立审判厅分别行使的三权,是“用”,“用”可分。

用君主的统治权来统一“三权”,这就是梁启超的“三权之体皆莞于君主”。

5.嫡长继承制:我国古代实行的一种继承制度,它是宗法等级制的一项核心内容。

我国古代社会实行一夫多妻制,其中正妻为嫡,正妻所生的长子称为嫡长子。

我国从商朝末年就开始确立了嫡长子继承制,即正妻所生的长子为王位继承人。

西周一开始就确立了这种制度,与宗法制相结合巩固西周奴隶主贵族的统治。

这种制度为后世封建统治者所继承,并长期沿用。

春秋决狱:是西汉时期董仲舒的思想主张。

侯欣一《中国法律思想史》复习笔记(第一章夏、商、西周——中国法律思想的产生)【圣才出品】第一章夏、商、西周——中国法律思想的产生【知识框架】【重点难点归纳】一、甲骨文、金文中所反映的古代先民的法律观念1.中国早期法律观念之源“祀”与“戎”,可以视为中国古代法律形成的两条殊途同归之路,也是中国古代法律观念的源泉。

古代社会最重要的日常活动就是祭祀与战争。

(1)由祭祀活动,产生神权与宗法观念,后来发展成为宗法制;从祭祀活动的一系列礼仪中产生出“礼”观念,逐渐形成一套礼制,并影响到战国时期儒家的“礼治”理论。

(2)从战争征伐,导出“刑”观念,由此产生军法、刑法、刑罚,并对战国时期法家的“法治”理论与方法产生直接影响。

中国早期法律观念之源刑中国古代的法律观念法古代先民的法律观念律礼中国古代法律观念的特征直观性与单一性功利主义与义务本位神权法思想的产生、发展和演变从天命、天罚到“以德配天”的神权法思想夏商的天命、天罚思想西周以德配天的君权神授说德、德观念、德思想的兴起“周公治礼”与礼制“礼治”的基本原则亲亲、尊尊长长、男女有别礼治与“明德慎罚”思想“礼治”的基本特征礼不下庶人刑不上大夫周公“明德慎罚”的思想关于《吕刑》《尚书·吕刑》中的法律思想《尚书·吕刑》所体现的法律思想“惟良折狱”的人治思想“有德惟刑”的“礼治”思想夏、商、西周——中国法律思想的产生2.中国古代“刑”、“法”、“律”、“礼”字及其所反映的法律观念(1)“刑”字的演变及其含义“刑”字的演变,反映出商周人对“刑”这种社会现象的认识:征伐战争中血腥屠杀之“刑”与法律上之“刑”混同,战争征伐、戮杀之血腥,渗透到刑罚之中。

从而使“刑”在古人心目中成了一种非常可怕的东西,以至于人们一谈起法律,就先想到刑罚,刀锯、斧钺。

由此,人们产生了对法律的惧怕心理和法律是一种坏东西的观念。

(2)“法”字的演变及其含义金文有“法”字,写作“瀵”,这是“法”的古体,关于“瀵”字的解释,以《说文解字》的最为著名:“瀵,刑也。

中国法律思想史笔记1前言对象方法1.联系各个时期社会状况来研究2.重视阶级分析的方法3.实事求是,历史地看咨询题研究状况4.按照朝代的更替来研究5.按照政治演进来研究6.按照进展时期来研究:三个进展时期——礼治;法治;礼法调和7.以咨询题为中心进行研究第一章夏、商、西周第一节夏商一.《尚书》——中国最早的历史书籍;内容:典,谟,诰,誓二.神权法思想要紧内容:授命于天,恭行天罚(1)有利于使统治合法化(2)有利于加大统治权威第二节西周时期的变化一.概述1.天不可信,天命靡常2.皇天无亲,惟德是辅3.以德配天,解决天命和人事的矛盾,表明神权法思想在西周差不多发生坚决4.在此基础上,周公提出“明德慎罚”思想,反映劳动人民力量的壮大和神权政治的坚决5.笃信上帝→天不可信;专事鬼神→注重人事;专讲刑杀→德刑结合6.君子无逸二.德政内容1.勤政2.保民爱惜民利3.任贤三.明德慎罚1.慎重断案,刑当其罪——中罚2.区分有意过失;累犯偶犯3.反对族诛连坐4.重教化,反对滥杀无辜不是有意地削弱或舍弃刑罚,而是如何更有效地使用刑罚四.以“亲亲”,“尊尊”的宗法等级原则为指导的礼治思想(一)礼的含义1.宗法:以血缘为纽带,调整家庭内部关系,爱护家长、族长统治地位和世袭特权的行为规范2.兄终弟及→父死子继→嫡长继承:立子以贵(母亲的地位)不以长,立嫡以长不以贤3.礼起源于祭奠,指的是祭奠的仪式:“礼,履也,因此事神致福也。

”4.礼到西周时进展为礼制(二)礼治的差不多原则——“亲亲”、“尊尊”1.亲亲:宗法原则,以父为首,旨在爱护家长制2.尊尊:等级原则,君为首,旨在爱护君主制,不得僭越,不得犯上坐乱3.在宗法制度下,二者相互结合,为爱护宗法等级制度服务4.周礼专门强调“孝”、“忠”,这既是伦理道德规范,又是法律规范(三)礼治的特点——“礼不下庶人,刑不上大夫”1.礼要紧调整奴隶主(贵族)内部关系;刑则每指向平民。

体现西周礼和刑的特权性和阶级性,表明西周实行的是公布不平等的特权法2.“礼不下庶人,刑不上大夫”是指导西周立法、司法的重要原则3.各级贵族享有特权,不受刑罚制裁,而是道义上的声讨;但严峻破坏宗法等级制度的贵族也会被处以刑罚,甚至酷刑,于此同时,他们受刑会得到照管第二章春秋战国第一节儒家一.两个进展时期先秦儒家和秦汉以后的儒家;秦汉以后的儒家不是纯粹的儒家,而是以儒为主,儒法并用,以礼为主,礼法合一,并吸取其他各家思想(一)孔子(严格声讨违反周礼的行为,通过改良缓和阶级矛盾)1.以仁(仁者爱人)为核心,以克己为手段,以复礼为目的的礼仁相结合的法律思想(“克己复礼”)(1)“仁”的含义:孝、悌、忠、信、恭、宽、敏、惠、刚毅、木讷、温、良、俭、让、忠恕、中庸、博学、爱人“仁,亲也,从人从二”——处理人与人之间差不多关系的准则(2)“仁”的差不多原则(差不多涵义):“爱人”①父慈、子孝、兄友、弟恭②君使臣以礼,臣事君以忠③己欲立而立人,己欲达而达人,己反不欲勿施于人(同辈)④恭则不侮,宽则得众,信则人任焉,敏则有功,惠则足以使人(3)“爱人”具有宗法性和等级性,由亲及疏,由己及人,由孝悌而尽忠,所谓“求忠臣于孝子之门”①“爱人”从“亲亲”开始,首要的是爱父兄②“仁者爱人”有等级,等级不同,爱的要求也不同,卑幼无条件服从尊贵③“爱人”具有一定的强制力,违抗“仁”的要求不仅要受到良心的声讨,还要受武力的征讨和刑罚的制裁,孔子直截了当给予伦理规范法律性质,使忠孝具有法律性质礼是仁的形式表现。