中国法律思想史讲义(全)

- 格式:doc

- 大小:636.50 KB

- 文档页数:79

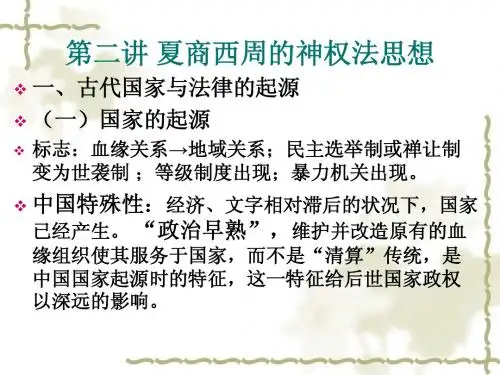

中国法律思想史(笔记)第一编奴隶社会夏、商、西周的法律思想第一章夏、商、西周的神权法思想神权法思想的发展变化过程:形成于夏代,极盛于商代,动摇于西周。

夏禹“菲饮食而致孝乎鬼神”、“有夏服天命”,夏启讨伐扈氏时宣称“天用剿绝其命,今予惟恭行天之罚”。

商代“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼……”。

“天命玄鸟,降而生商……古帝命武汤,正域彼四方”,奴隶主是上帝的子孙,从血缘上找到了充当上帝代理人的合法依据。

违抗王命等于违抗神命,就要受到“天罚”。

西周发生重大变化,表现为对“天命”说作了修正,“昊天有成命,二后而受之”,提出“以德配天”的君权神授说。

“皇天无亲,唯德是辅”,天命并不是固定的,只属于有德之人。

一、夏代的神权法思想1、奴隶主的“天命”、“天罚”思想2、产生的根源:是由自然宗教迷信思想发展而来的。

A、在原始社会由于生产力水平低下,人们对自然界现象缺乏正确认识,人们无法控制自然力量。

认为周围世界存在着一种支配人类和自然的超人类、超自然的力量。

此是只是一种自然宗教,不具有阶级压迫社会属性。

B、进入阶级社会后,当人们不理解其社会根源时,便产生祸福命运由神操纵的观念;而统治阶级都极力扶持和利用宗教来麻痹人们的反抗的斗争意志。

二、神权法思想在商代的发展1、“殷人尊神,率民以事神”2、奴隶主宣称其祖先是至上神??“上帝”或“帝”的子孙。

3、利用“占卜”或“卜筮”,以“敬鬼神”而使民“畏法令”。

神权法思想的表现:夏:夏禹“有夏服天命”,夏启讨伐扈氏时宣称“天用剿绝其命,今予惟恭行天之罚”。

三、西周“以德配天”的君权神授说1、神权法思想在西周的变化??由“天命”转向周公提出“以德配天”说:天命是有的,但并非固定不变,只有有德者才可承受天命,失德就会失去天命。

(1)至高无上的上帝??“天”;(2)“惟命不于常”(天不是固定不变的),“皇天无亲,惟德是辅”(只有有德者才可承受天命):其目的在于论证周灭商的合理性。

中国法律思想史讲义徐海涛授课计划导论第一章夏、商、西周时期的法律思想——奴隶社会的法律思想第一节神权法思想的产生、发展与演变第二节维护宗法等级的礼治与“明德慎罚”思想第二章春秋战国时期的法律思想——奴隶社会向封建社会过渡时期的法律思想第一节春秋时期革新家的法律思想(管仲、子产、邓析)第二节儒家的法律思想(孔子、孟子、荀子)第三节墨家的法律思想(墨子)第四节道家的法律思想(《老子》、《庄子》)第五节法家的法律思想(李悝、吴起、商鞅、慎到、申不害、《管子》、韩非)第三章秦汉以后的封建正统法律思想——封建社会的法律思想第一节封建正统法律思想的确立和酝酿一、秦王朝的迅速灭亡与法家思想的破产二、从黄老到以儒为主的儒法合流、礼法统一第二节封建正统法律思想的形成(形成过程、内容和基本特点)第三节封建正统法律思想的局部深化(基本理论、刑事制度、婚姻家庭方面)自学辩论:“春秋决狱”利大于弊VS“春秋决狱”弊大于利第四节封建正统法律思想的哲理化理学的兴起、一代理学宗师朱熹以“存天理,灭人欲”为核心的法律思想第五节明清之际启蒙思想家的法律思想了解早期启蒙思想家的共同特点、重点讲述以黄宗羲为主的启蒙思想第四章中国近代的法律思想——半殖民地半封建社会的法律思想第一节近代地主阶级改革派的法律思想(龚自珍、魏源)第二节太平天国领导人的法律思想(洪秀全、洪仁玕)第三节洋务派与早期改良派的法律思想(王韬、薛福成、郑观应)第四节资产阶级改良派的法律思想(康有为、梁启超、谭嗣同)第五节资产阶级革命派的法律思想(孙中山、章太炎)第六节清末修律中的礼法之争及沈家本的法律思想学习教材:《中国法律思想史新编》张国华著北京大学出版社 1998年3月第1版参考教材:1.《中国法律思想史》武树臣著法律出版社2004年7月第1版2.《中国法律思想史》杨鹤皋主编北京大学出版社2005年1月第1版阅读书目与网络资源:1.《中国法律传统的基本精神》范忠信著山东人民出版社 2001年1月第1版2.《中国法律与中国社会》瞿同祖著,中国政法大学出版社1999年版3.《情理法与中国人》范忠信等著,中国人民大学出版社1992年版4.《中国传统法律文化》武树臣,北京大学出版社1994年版5.《中国法律传统与近代转型》张晋藩,法律出版社1998年版6.《瞿同祖法学论著集》,中国政法大学出版社1998年版7.法律思想网8.法史网9.中国法律文化网中国法律史学会主办中国社会科学院法学研究所承办default1.asp中国人民大学法律文化研究中心10、内蒙古广播电视大学网络课堂第三部分讲稿正文导论一、中国法律思想史的研究对象中国自古以来各种法律观点、学说和理论的内容、本质、作用、特点及其产生、发展、演变和相互斗争、相互吸收、相互影响的过程与规律,以及它们与当时的立法、司法活动的关系。

中国法律思想史讲义——王亚军主讲绪论一、中国法律思想史的研究对象:历史上中国各种法律观点、学说和理论的内容、本质、作用、特点及其产生、发展演变和相互斗争、吸收、影响的过程和规律。

二、中国法律思想史的历史发展线索:从上古三代到“五四”时期,历经奴隶制、封建制和半封建半殖民地三种社会具体发展线索:1、夏、商、周(西周)时期:“恭行天罚”的神权法和“亲亲、尊尊”的宗法“礼治”思想。

2、春秋战国时期:儒、墨、道、法诸家争鸣1,儒家以孔孟荀为代表,主张维护“礼治”,提倡“德治”,重视“人治”,对封建正统法律影响较大;墨家主张:“兼相爱、交相利”的法律观为核心,“一同天下之义”的法律起源论,“赏当贤,罚当暴”刑赏论;道家以老庄为代表,主张“道法自然”,崇尚“无为而无不为”,反对一切人定法;以李悝、吴起、商鞅、慎到、申不害、韩非、李斯为代表的法家,基于人性恶的理论基础,主张“以法治国”,提倡“重刑”论。

3、秦汉到鸦片战争时期:经历“以经决狱”、“以经注律”、“以经立法”三个阶段的历史发展,中国封建正统法律思想正式形成。

4、鸦片战争到“五四”近代法律思想时期:第一次鸦片战争前后,面对民族危亡,封建统治阶级内部分化出以龚自珍、林则徐、魏源为代表的地主阶级改革派,他们是中国近代第一批睁眼看世界的先进人物,他们要求抵抗外来侵略,大胆批判腐朽的封建政治制度,主张“师夷长技以制夷”倡导“变法图强”;太平天国革命运动在革命前期颁布《天朝田亩制度》,提出废除封建土地所有制,建立“无人不均匀,无人不饱暖”的理想社会;在革命后期颁布了《资政新编》,全面阐述发展了资本主义思想,提出实行一些资产阶级法制度主张。

;第二次鸦片战争后,以地方大员曾国藩、李鸿章、张之洞以“自强”、“求富”为目的,主张“中学为体、西学为用”的洋务派出现;中日甲午战争后,为了救亡图存,以康梁谭严为代表的资产阶级改良派,主张学习西方,实行君主立宪,变法维新;1司马谈对百家分类为:阴阳家、儒家、墨家、名家、法家、道德家(道家)六家;刘歆分为十家,增加了:纵横家、杂家、农家、小说家;冯友兰将司马谈六家套用刘歆的观点,认为:儒家流盖出于文士;墨家流盖出于武士;道家流盖出于隐士;名家流盖出于辩者;阴阳家流盖出于方士;法家流盖出于法述之士。

第四章儒家的法律思想第二节孔子以“仁”为核心的法律思想一、“仁者,爱人”1.“仁”是孔子思想体系的核心,也是他的政治法律思想的核心和出发点。

2.孔子的“爱人”思想是我国古代较早出现的人道主义的萌芽。

孔子认为,要做到“爱人”,就必须“克己”,“克己复礼为仁”,即克制自己的欲望,约束自己的视听言行,使之符合礼的要求。

二、“为国以礼”的礼治论三、宽刑慎杀,反对冤狱孔子主张“君子怀刑”,就是他关心法度的表现。

1.宽刑慎杀;2.“赦小过”;3.反对冤狱;4。

无讼思想。

孔子重视教化,旨在息民为恶,使之改恶从善,自然会达到“无讼”的境地。

在孔子看来,断狱不仅在于判断是非,而且要使民知是非。

明确地把断狱不仅作为制裁手段,而且当成教育手段的,是孔子,这也是他的一项新贡献。

第三节孟子以“仁政”为核心的法律思想一、王道仁政,道德教化二、减省刑罚,“罪人不孥”三、“为民制产”,轻徭薄赋四、民贵君轻,“暴君放伐”五、“惟仁者宜在高位”的人治论第四节荀子的“隆礼”重法论一、“明分使群”的国家与法律起源论1.“明分使群”是先秦儒家学派的代表人荀子的观点。

他认为人类要生存,就必须“能群”,即人有组成社会集团的能力;社会里必须有“分”,即区分职业和等级。

这是礼法起源的一个前提。

2.荀子为了替封建制度的确立进行辩护,提出了一种新的国家与法律起源论,即“明分使群”的国家与法律起源论。

3.荀子的礼法起源论的理论依据是性恶论。

4.荀子法律思想中儒法合流特点的具体体现:荀子是中国历史上最早结合礼与法的思想家,他引法人礼,将体现贵族利益的旧礼改造成了维护封建官僚等级制度的新礼,其具体体现有;(1)提出“明分使群”的礼法起源论,将礼义与刑罚并提,与孔、孟的观点都有区别,而与法家的“定分止争”的法律起源论有相似之处。

(2)强调礼的实质在于区别等级,使“任人唯亲”的旧礼变成了“尚贤使能”的新礼。

(3)主张“隆礼重法”,他对礼的谈论最多,而且将礼的地位抬的最高,同时他也常谈论法的问题,这与孔、孟也有不同。

中国法律思想史讲义徐海涛授课计划导论第一章夏、商、西周时期的法律思想——奴隶社会的法律思想第一节神权法思想的产生、发展与演变第二节维护宗法等级的礼治与“明德慎罚”思想第二章春秋战国时期的法律思想——奴隶社会向封建社会过渡时期的法律思想第一节春秋时期革新家的法律思想(管仲、子产、邓析)第二节儒家的法律思想(孔子、孟子、荀子)第三节墨家的法律思想(墨子)第四节道家的法律思想(《老子》、《庄子》)第五节法家的法律思想(李悝、吴起、商鞅、慎到、申不害、《管子》、韩非)第三章秦汉以后的封建正统法律思想——封建社会的法律思想第一节封建正统法律思想的确立和酝酿一、秦王朝的迅速灭亡与法家思想的破产二、从黄老到以儒为主的儒法合流、礼法统一第二节封建正统法律思想的形成(形成过程、内容和基本特点)第三节封建正统法律思想的局部深化(基本理论、刑事制度、婚姻家庭方面)自学辩论:“春秋决狱”利大于弊VS“春秋决狱”弊大于利第四节封建正统法律思想的哲理化理学的兴起、一代理学宗师朱熹以“存天理,灭人欲”为核心的法律思想第五节明清之际启蒙思想家的法律思想了解早期启蒙思想家的共同特点、重点讲述以黄宗羲为主的启蒙思想第四章中国近代的法律思想——半殖民地半封建社会的法律思想第一节近代地主阶级改革派的法律思想(龚自珍、魏源)第二节太平天国领导人的法律思想(洪秀全、洪仁玕)第三节洋务派与早期改良派的法律思想(王韬、薛福成、郑观应)第四节资产阶级改良派的法律思想(康有为、梁启超、谭嗣同)第五节资产阶级革命派的法律思想(孙中山、章太炎)第六节清末修律中的礼法之争及沈家本的法律思想学习教材:《中国法律思想史新编》张国华著北京大学出版社 1998年3月第1版参考教材:1.《中国法律思想史》武树臣著法律出版社2004年7月第1版2.《中国法律思想史》杨鹤皋主编北京大学出版社 2005年1月第1版阅读书目与网络资源:1.《中国法律传统的基本精神》范忠信著山东人民出版社 2001年1月第1版2.《中国法律与中国社会》瞿同祖著,中国政法大学出版社1999年版3.《情理法与中国人》范忠信等著,中国人民大学出版社1992年版4.《中国传统法律文化》武树臣,北京大学出版社1994年版5.《中国法律传统与近代转型》张晋藩,法律出版社1998年版6.《瞿同祖法学论著集》,中国政法大学出版社1998年版7.法律思想网 /8.法史网 /9.中国法律文化网 /中国法律史学会主办中国社会科学院法学研究所承办/default1.asp中国人民大学法律文化研究中心10、内蒙古广播电视大学网络课堂http://202.207.96.9/open/fzs/ZJFD/b1.htm第三部分讲稿正文导论一、中国法律思想史的研究对象中国自古以来各种法律观点、学说和理论的内容、本质、作用、特点及其产生、发展、演变和相互斗争、相互吸收、相互影响的过程与规律,以及它们与当时的立法、司法活动的关系。

法律思想有别于法律和法制。

法律和法制只有掌握国家政权的统治阶级才能创制,而法律思想则不限于统治阶级,被统治阶级也可以具有,只是它不占统治地位。

因此,中国法律思想史既包括中国历代占统治地位的统治阶级的法律思想,也包括历代不占统治地位的被统治阶级的法律思想。

法律思想也不等于法理学或法律哲学。

“法理”一般指“法律之原理”或法律的基础理论,它是法律思想的核心,但非全部。

所以中国法律思想史的范围要比中国法理学史广泛。

法律思想的产生不但有经济、政治、社会和历史等多方面的原因,而且它同经济、政治思想、哲学、伦理道德观念都有不同程度的联系,甚至某种内在的联系,并曾和宗教神学长期结合。

由于“法律是一种政治措施”,是国家意志的体现,因而中国法律思想史同以国家政权为核心的中国政治思想史的联系尤为密切。

二、中国法律思想史的研究方法(一)实事求是,服务当今必须克服两种倾向,一是民族虚无主义,即从根本上否认中国传统文化的价值,认为中国古代史一团黑暗,充满了糟粕落后反科学反民主的东西,不值得研究挖掘,应当付之一炬。

二是把古人现代化,即用现代的思想标准来描述古人,苛求古人。

要从历史的真实背景出发去再现历史人物、历史事件。

对待传统文化,切忌盲目崇拜和一棒子打死。

(二)去伪存真,字斟句酌主要指对待先秦史料的真实性要能够辨别,要注意掌握古文字语句的真实含义。

(三)人物与典籍相结合中国法律思想史研究的直接对象是历史上的重要人物和学派,使用的材料是他们的著作。

比如研究孔子、孟子、老子、庄子、商鞅、韩非,就要分别研究《论语》、《孟子》、《老子》、《庄子》、《商君书》、《韩非子》。

另外,历史上有些著作很难与一个确定的个人或者学派挂钩,比如《易经》、《诗经》、《周礼》、《左传》、《管子》、《吕氏春秋》等,包含着丰富的思想史料,也是中国法律思想史的直接研究对象。

在研究中,应当避免见人不见书的偏向,把研究人物同研究典籍结合起来。

(四)法律思想与法律制度相结合法律思想与哲学思想不太一样,法律思想与法律实践有着密切的关系,它源于法律实践并影响于法律实践。

这就使得法律思想与法律制度之间密不可分。

法律制度和法律规范本身又包含着丰富的法律思想。

因此,除了研究人物、典籍之外,在研究古代法律思想时,还要兼而研究法律制度。

(五)法律思想与风俗习惯相结合法律思想、法律规范与古老的风俗习惯本来就有着密切的联系。

最早的习俗接下来被加工上升为法律,而关于习俗的意识就是接下来的法律思想。

如古代法律对“弃灰于道者”实施刑罚。

为什么呢?有人认为道路有灰就会迷人眼睛,引起争斗。

有人认为,灰可作肥料,弃灰于道,是破坏生产。

有人认为,灰可复燃,有防安全。

但是从风俗习惯的角度来看,火是避灾驱邪之物,娶媳妇时,让新媳妇从火盆上跨过去;死人出殡时,门前燃火,户外撒灰,驱赶家鬼。

火烧过的灰也有此功能。

弃灰于道,是以邪术害人,降灾于路人,必引起路人与当地人的争斗,所以禁止。

(六)法律思想与地域文化相结合先秦地域文化主要分为四支:一是鲁国文化,是农耕文化的产物,代表人物孔子、孟子,最重要的观念是“礼治”,反映在政体上是贵族政体,反映在法体(立法司法活动的方式)上是判例法。

二是晋国文化,是游牧文化的产物,代表人物是商鞅、韩非,最重要的观念是“法治”,反映在政体上是中央集权的君主专制政体,反映在法体上是成文法。

三是齐国文化,是融合了农耕、游牧文化的混合文化,代表人物是荀子,最重要的观念是“隆礼重法”,即在宗法家族的社会基础上构筑一个统一的国家,反映在法体上则是成文法与判例法相结合的混合法。

四是荆楚文化,代表人物是老子、庄子。

荆楚地处南方,气候宜人,物产丰富,素有巫风,除关心民间之事外,还关心天道、鬼神之类。

其主要观念是“道”,即自然无为,要求统治者对人民不要过于干预。

在中国封建史上,孔孟之旗高高飘扬,商韩形象暗淡,而真正起作用的是荀子之术。

道家思想是补充,历史上的“文景之治”、“贞观之治”都是在道家“清静无为”思想的影响下出现的。

三、中国法律思想史的历史发展(一)奴隶社会时期:夏、商、西周的神权法思想和宗法礼治(二)奴隶社会向封建社会过渡时期(春秋战国时期):百家争鸣儒家:“礼治”、“德治”、“人治”墨家:“兼相爱,交相利”,“非攻”道家:“道法自然”、“无为而治法家:“以法治国”的“法治”阴阳五行家、杂家(三)封建社会时期——封建正统法律思想1、春秋战国——基础2、秦汉——促进:秦朝“事皆决于法”的法治思想,汉初黄老学派的法律思想3、西汉中期——形成董仲舒的新儒学思想4、三国两晋南北朝——发展:律学思潮,玄学的法哲学思潮5、隋唐——完备:《唐律疏议》6、宋代——新的发展阶段:理学的兴起——朱熹7、明清——开始走下坡路:民主启蒙思想——黄宗羲、顾炎武、王夫之(四)半殖民地半封建社会时期发展线索:礼治——法治——礼法结合鸦片战争之后,封建正统法律思想日趋衰落,中国近代法律思想出现:1、近代地主阶级改革派的法律思想——龚自珍、魏源2、太平天国领导人的法律思想——洪秀全、洪仁玕3、洋务派与早期改良派的法律思想4、资产阶级改良派的法律思想5、资产阶级革命派的法律思想6、清末“礼法之争”及沈家本的法律思想四、中国法律思想史的特点与规律要掌握中国法律思想史的特点和规律,首先应对中国古代社会的特点有所了解。

中国古代社会是以自然经济为基础,以宗法家族为细胞,以权力为核心的集权政体长期统治的社会。

在这种社会里,宗法意识与自然经济意识相结合,宗法与皇权意识相结合,古代的人只是伦理意义上的人,缺乏独立的国民意识和独立人格。

“人本”主义价值观作为中国古代法律思想的哲学基础,不仅全面支配着中国数千年来法律实践活动的方向与进程,而且还牢牢地左右着人们的思维活动。

这就使得中国古代法律思想呈现出以下特点和规律:(一)以家族为本位的宗法思想渗透一切,并指导立法。

宗法思想是夏、商、西周时代与神权思想并行的另一维护奴隶主统治的精神支柱。

所谓“宗法”,即以血缘为纽带调整家族内部关系,维护家长、族长的统治地位和世袭特权的行为规范,源于原始社会末期父系家长制的传统习惯。

(二)皇权至上,法自君出。

中国自从进入阶级社会直到清末,在政体上都是不同程度的君主制,特别是君主专制,只有君主才有权立法,“法自君出”已成天经地义。

(三)等级特权观念浓厚,经久不衰。

源于西周“礼治”的长期居于中国社会主流的儒家思想,注重尊卑贵贱,等级森严。

在贵族内部,等级不同所享有的特权也不同。

级别越高,特权越多。

(四)“重德轻刑”、“重义轻利”。

儒家向来提倡“德治”,鼓吹“仁教”,主张省刑薄税。

在治国方法上重视道德感化的作业,相对轻视法律(主要是刑法)及其强制作业,即所谓“德主刑辅”。

不利于发挥法律的作业,抑制了商品经济的发展。

五、促进中国法律思想发展演进的基本动因(一)宗法意识与国民意识的对立,构成了法理学发展演进的内因。

(二)德政与刑罚的对立,构成了政治学发展演进的内因。

(三)“人治”与“法治”的对立,构成了法律意识发展演进的内因。

(四)“成文法”与“判例法”的对立,构成了司法艺术发展演进的内因。

六、学习中国法律思想史的意义(一)有助于增强我们的民族自尊心,自豪感和爱国主义思想。

(二)有助于加深对法学的理解,培养法律文化素养。

(三)有助于建设具有中国特色的社会主义法制和法学,为依法治国提供借鉴。

第一章夏、商、西周的神权法思想和“礼治”第一节神权法思想的产生、发展与演变奴隶社会背景:经济基础:国有制、井田制阶级基础:奴隶主阶级和奴隶阶级两大对立阶级政治基础:宗法和分封制结合意识形态:神权思想神权法思想是由宗教迷信思想发展而来的。

在原始社会,由于人们的生产力水平低下,人们无法控制自然力量,对自然界的现象缺乏正确的认识,认为周围世界存在着一种支配人类和自然的超人类、超自然的力量。