《分层法》例题详解

- 格式:doc

- 大小:167.00 KB

- 文档页数:9

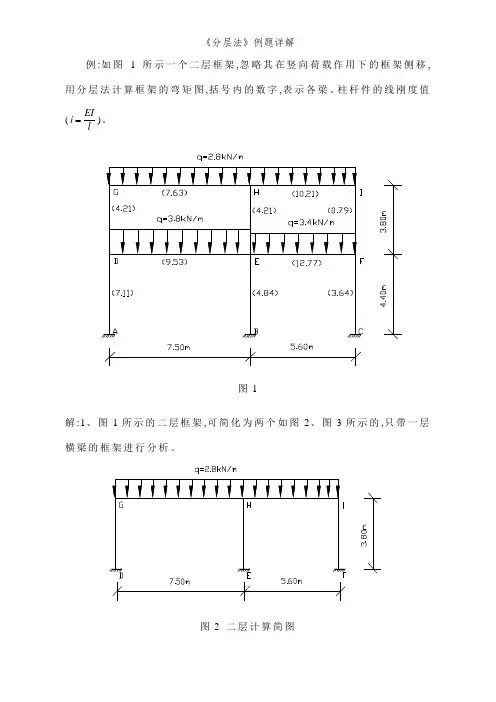

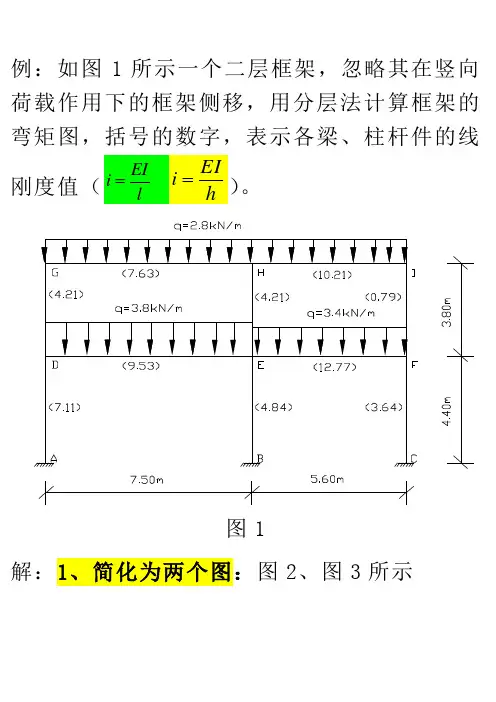

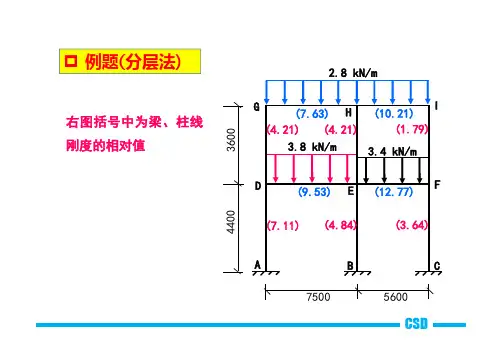

例:如图1所示一个二层框架,忽略其在竖向荷载作用下的框架侧移,用分层法计算框架的弯矩图,括号内的数字,表示各梁、柱杆件的线刚度值(EIil)。

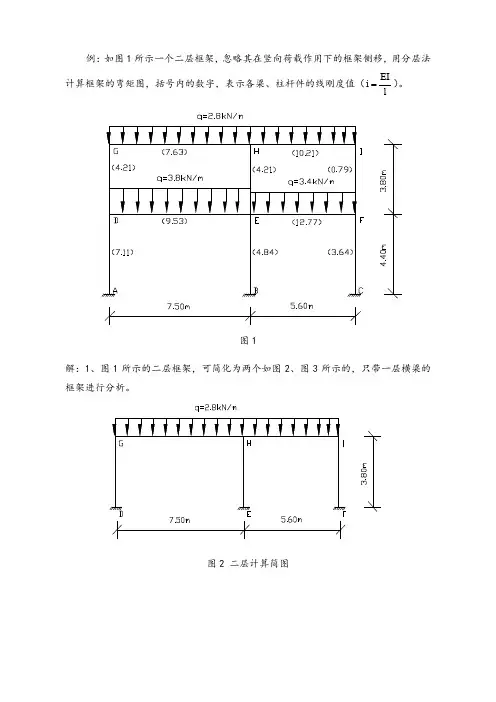

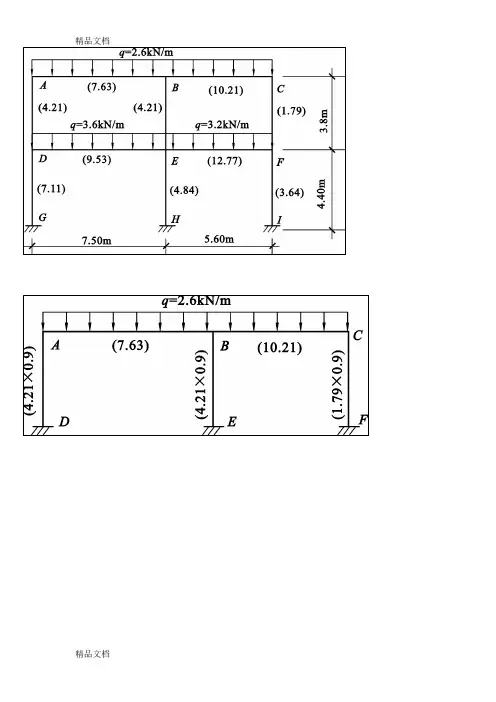

图1解:1、图1所示的二层框架,可简化为两个如图2、图3所示的,只带一层横梁的框架进行分析。

图2 二层计算简图图3 底层计算简图2、计算修正后的梁、柱线刚度与弯矩传递系数采用分层法计算时,假定上、下柱的远端为固定,则与实际情况有出入。

因此,除底层外,其余各层柱的线刚度应乘以0.9的修正系数。

底层柱的弯矩传递系数为12,其余各层柱的弯矩传递系数为13。

各层梁的弯矩传递系数,均为12。

图4 修正后的梁柱线刚度图5 各梁柱弯矩传递系数3、计算各节点处的力矩分配系数计算各节点处的力矩分配系数时,梁、柱的线刚度值均采用修正后的结果进行计算,如:G节点处:7.630.6687.63 3.79GH GHGHGH GDGjGi ii iiμ====++∑GD3.790.3327.63 3.79GD GDGH GDGjGi ii iiμ====++∑H节点处:7.630.3537.63 3.7910.21HG HGHGHG HE HIHjHi ii i iiμ====++++∑3.790.1757.63 3.7910.21HI HIHIHG HE HIHjHi ii i iiμ====++++∑10.210.4727.63 3.7910.21HE HEHEHG HE HIHjHi ii i iiμ====++++∑同理,可计算其余各节点的力矩分配系数,计算结果见图6、图7。

图6 二层节点处力矩分配系数图7 底层节点处力矩分配系数4、采用力矩分配法计算各梁、柱杆端弯矩(1)第二层:①计算各梁杆端弯矩。

先在G、H、I节点上加上约束,详见图8图8 二层计算简图计算由荷载产生的、各梁的固端弯矩(顺时针转向为正号),写在各梁杆端下方,见图9:213.13kN m 12F GHql M =-=-⋅213.13kN m 12F HGql M ==⋅ 27.32kN m 12F HI ql M=-=-⋅27.32kN m 12F IHql M==⋅ 在节点G 处,各梁杆端弯矩总与为:13.13kN m FG GH M M ==-⋅在节点H 处,各梁杆端弯矩总与为:13.137.32 5.81kN m F F H HG HI M M M =+=-=⋅在节点I 处,各梁杆端弯矩总与为:7.32kN m F I IH M M ==⋅②各梁端节点进行弯矩分配,各两次,详见图9 第一次弯矩分配过程:放松节点G,即节点G 处施加力矩13.13kN m ⋅,乘以相应分配系数0、668与0、332,得到梁端+8.76kN m ⋅与柱端+4.37kN m ⋅,+8.76kN m ⋅按12传到GH 梁H 端;放松节点I,即在节点I 处施加力矩7.32kN m -⋅,乘以相应分配系数0、935与0、065,得到梁端 6.32kN m -⋅与柱端+1.00kN m ⋅, 6.32kN m -⋅按12传到IH 梁H 端;放松节点H,相应的在节点H 处新加一个外力偶矩,其中包括GH 梁右端弯矩、IH 梁左端弯矩、GH 梁与IH 梁传来的弯矩。

例:如图1所示一个二层框架,忽略其在竖向荷载作用下的框架侧移,用分层法计算框架的弯矩图,括号内的数字,表示各梁、柱杆件的线刚度值(EIil )。

图1解:1、图1所示的二层框架,可简化为两个如图2、图3所示的,只带一层横梁的框架进行分析。

图2 二层计算简图图3 底层计算简图2、计算修正后的梁、柱线刚度与弯矩传递系数采用分层法计算时,假定上、下柱的远端为固定,则与实际情况有出入。

因此,除底层外,其余各层柱的线刚度应乘以0.9的修正系数。

底层柱的弯矩传递系数为12,其余各层柱的弯矩传递系数为13。

各层梁的弯矩传递系数,均为12。

图4 修正后的梁柱线刚度图5 各梁柱弯矩传递系数3、计算各节点处的力矩分配系数计算各节点处的力矩分配系数时,梁、柱的线刚度值均采用修正后的结果进行计算,如:G节点处:7.630.6687.63 3.79GH GHGHGH GDGjGi ii iiμ====++∑GD3.790.3327.63 3.79GD GDGH GDGjGi ii iiμ====++∑H节点处:7.630.3537.63 3.7910.21HG HGHGHG HE HIHjHi ii i iiμ====++++∑3.790.1757.63 3.7910.21HI HIHIHG HE HIHjHi ii i iiμ====++++∑10.210.4727.63 3.7910.21HE HEHEHG HE HIHjHi ii i iiμ====++++∑同理,可计算其余各节点的力矩分配系数,计算结果见图6、图7。

图6 二层节点处力矩分配系数图7 底层节点处力矩分配系数4、采用力矩分配法计算各梁、柱杆端弯矩(1)第二层:①计算各梁杆端弯矩。

先在G、H、I节点上加上约束,详见图8图8 二层计算简图计算由荷载产生的、各梁的固端弯矩(顺时针转向为正号),写在各梁杆端下方,见图9:213.13kN m 12FGHql M =-=-⋅213.13kN m 12F HGql M ==⋅ 27.32kN m 12F HIql M=-=-⋅27.32kN m 12F IHql M==⋅ 在节点G 处,各梁杆端弯矩总和为:13.13kN m FG GH M M ==-⋅在节点H 处,各梁杆端弯矩总和为:13.137.32 5.81kN m F F H HG HI M M M =+=-=⋅在节点I 处,各梁杆端弯矩总和为:7.32kN m F I IH M M ==⋅②各梁端节点进行弯矩分配,各两次,详见图9 第一次弯矩分配过程:放松节点G ,即节点G 处施加力矩13.13kN m ⋅,乘以相应分配系数0.668和0.332,得到梁端+8.76kN m ⋅和柱端+4.37kN m ⋅,+8.76kN m ⋅按12传到GH 梁H 端; 放松节点I ,即在节点I 处施加力矩7.32kN m -⋅,乘以相应分配系数0.935和0.065,得到梁端 6.32kN m -⋅和柱端+1.00kN m ⋅, 6.32kN m -⋅按12传到IH 梁H 端; 放松节点H ,相应的在节点H 处新加一个外力偶矩,其中包括GH 梁右端弯矩、IH梁左端弯矩、GH梁和IH梁传来的弯矩。

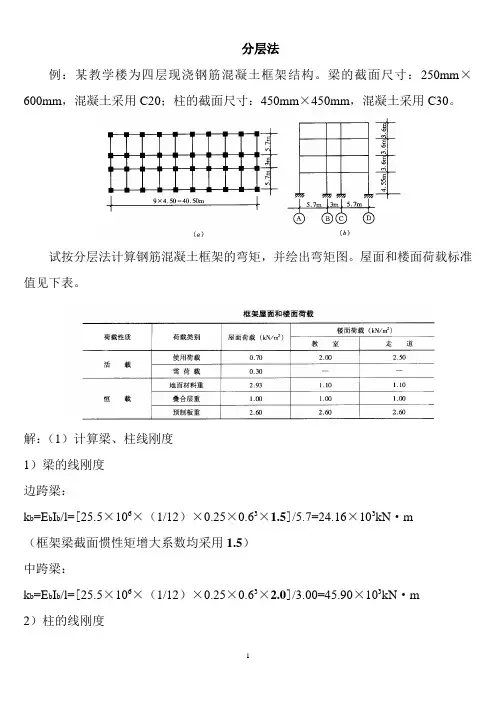

分层法例:某教学楼为四层现浇钢筋混凝土框架结构。

梁的截面尺寸:250mm×600mm,混凝土采用C20;柱的截面尺寸:450mm×450mm,混凝土采用C30。

试按分层法计算钢筋混凝土框架的弯矩,并绘出弯矩图。

屋面和楼面荷载标准值见下表。

解:(1)计算梁、柱线刚度1)梁的线刚度边跨梁:k b=E b I b/l=[25.5×106×(1/12)×0.25×0.63×1.5]/5.7=24.16×103kN·m(框架梁截面惯性矩增大系数均采用1.5)中跨梁:k b=E b I b/l=[25.5×106×(1/12)×0.25×0.63×2.0]/3.00=45.90×103kN·m2)柱的线刚度底层柱:k c=E c I c/h=[30×106×(1/12)×0.45×0.453]/4.55=22.53×103kN·m 其他层柱:k c=E c I c/h=[30×106×(1/12)×0.45×0.453]/3.60=28.48×103kN·m(2)计算分配系数除底层外,各层柱的线刚度应乘以0.9。

(3)荷载分析1)屋面梁上线荷载设计值恒载:1.2[(2.93+1.00+2.60)×4.5+0.25×0.60×25×1.2]=40.67kN/m 活载: 1.4×0.7×4.5=4.41kN/m (系数1.2为考虑梁挑檐及抹灰重的系数)q1=45.08kN/m 2)楼面梁上线荷载设计值教室恒载:1.2[(1.10+1.00+2.60)×4.5+0.25×0.60×25×1.2]=30.78kN/m活载: 1.4×2.00×4.5×0.9=11.34kN/m (系数0.9为屋面及楼面活荷载折减系数)q2=42.12kN/m 走道恒载:30.78kN/m 活载: 1.4×2.50×4.5×0.9=14.18kN/mq3=44.96kN/m(4)梁端固端弯矩M F顶层边跨梁(教室):M F=q1l12/12=45.08×5.72/12=122.05kN·m中跨梁(走道):M F=q1l22/3=45.08×(3/2)2/3=33.81kN·m其他层边跨梁(教室):M F=q2l12/12=41.12×5.72/12=114.04kN·m中跨梁(走道):M F=q3l22/3=44.96×(3/2)2/3=33.72kN·m(5)弯矩分配与传递(用弯矩分配法计算)1)屋面层列表计算,如表1。

例:如图1所示一个二层框架,忽略其在竖向荷载作用下的框架侧移,用分层法计算框架的弯矩图,括号的数字,表示各梁、柱杆件的线。

图1解:1、简化为两个图:图2、图3所示图2 第二层计算简图图3 底层计算简图2、计算修正后的梁、柱线刚度与弯矩传递系数除底层外,其余各层柱的线刚度应乘以0.9的修正系数。

底层柱的弯矩传递系数为1/2,其余各层柱的弯矩传递系数为1/3。

各层梁的弯矩传递系数,均为1/2.图4 修正后的梁柱线刚度图5 各梁柱弯矩传递系数3、计算各节点处的力矩分配系数 如:G 节点处:7.630.6687.63 3.79GHGH GH GH GD GjGi i i i iμ====++∑ GD 3.790.3327.63 3.79GDGD GH GD GjGi i i i iμ====++∑H 节点处:7.630.3537.63 3.7910.21HGHG HG HG HE HI HjHi i i i i iμ====++++∑3.790.1757.63 3.7910.21HIHI HI HG HE HI HjHi i i i i iμ====++++∑10.210.4727.63 3.7910.21HEHE HE HG HE HI HjHi i i i i iμ====++++∑其余各节点的力矩分配系数见图6、图7。

图6 二层节点处力矩分配系数图7 底层节点处力矩分配系数4、采用力矩分配法计算各梁、柱杆端弯矩(1)第二层: ①计算各梁杆端弯矩。

将各杆变成单跨梁,刚节点看成是固定端。

图8 二层计算简图计算由荷载产生的、各梁的固端弯矩(顺时针转向为正号左负右正),213.13kN m 12F GHql M=-=-⋅ 213.13kN m 12F HGql M ==⋅ 27.32kN m 12F HIql M=-=-⋅ 27.32kN m12F IH ql M ==⋅ ②各梁端节点进行负弯矩分配和传递,各两次,第一次负弯矩分配与传递后再进行第二次负弯矩分配与传递:③计算各柱的杆端弯矩。

例:如图1所示一个二层框架,忽略其在竖向荷载作用下的框架侧移,用分层法计算框架的弯矩图,括号内的数字,表示各

1/3。

各层梁的弯矩传递系数,均为1/2.

图4 修正后的梁柱线刚度

图5 各梁柱弯矩传递系数

3、计算各节点处的力矩分配系数 如:G 节点处:

7.630.6687.63 3.79GH

GH GH GH GD Gj

G

i i i i i

μ=

===++∑

将各杆变成单跨梁,刚节点看成是固定端。

图8 二层计算简图

计算由荷载产生的、各梁的固端弯矩(顺时针转向为正号左负右正),

②各梁端节点进行负弯矩分配和传递,各两次,

图9 二层弯矩分配传递过程(2)第一层:

①计算各梁杆端弯矩。

图10 底层计算简图

计算由荷载产生的、各梁的固端弯矩(顺时针转向为正号),写在各梁杆端下

递,

13

89

图11 底层弯矩分配传递过程

5、将二层与底层各梁、柱杆端弯矩的计算结果叠加,就得到各梁、柱的最后

弯矩图,详见图12。

图12 弯矩图(单位:kN m )

6、力矩再分配

由以上各梁、柱的杆端弯矩图可知,。

分层法近似计算框架内力2010-07-03 08:53:43| 分类:默认分类|字号大中小订阅将框架结构划分为平面框架后,按照楼板的支承方式计算由楼盖传到框架上的荷载,即按照框架的承荷面积计算竖向荷载。

图24-4(a)所示为框架上的可能出现的竖向荷载形式,可能是均布荷载,或者是三角形或梯形分布荷载,如有次梁,则还有集中荷载。

在柱上作用的集中力是另一方向的梁传来的荷截,当这个集中力作用在柱截面重心轴上时,只产生柱轴力。

多层多跨框架在一般竖向荷载作用下侧移是很小的,可按照无侧移框架的计算方法进行内力分析。

由影响线理论及精确分析可知,各层荷载对其他层杆件的内力影响不大。

因此,可将多层框架简化为多个单层框架,并且用力矩分配法求解杆件内力,这种分层计算法是一种近似的内力计算法。

如图24-4(a)所示的三层框架分成如图24-4(b)所示的三个单层框架分别计算。

分层计算所得的梁弯矩即为最终弯矩;每一根柱都同时属于上、下两层,必须将上、下两层所得的同一根柱子的内力叠加,才能得到该柱的最终内力。

用力矩分配法计算各单层框架内力的要点如下,具体计算见例24-1。

(1)框架分层后,各层柱高及梁跨度均与原结构相同,把柱的远端假定为固端。

图24-4 竖向荷载下分层计算简图(2)各层梁上竖向荷载与原结构相同,计算竖向荷载在梁端的固端弯矩。

(3)计算梁柱线刚度及弯矩分配系数。

梁柱的线刚度分别为,,、分别为梁、柱截面惯性矩,、分别为梁跨度与层高。

计算梁截面的惯性矩时,应考虑楼板的影响,现浇楼板的有效作用宽度可取楼板厚度的6倍(梁每侧),设计时也可按下式近似计算有现浇楼板的梁截面惯性矩:式中,为由矩形截面计算得到的截面惯性矩。

除底层柱外,其他各层柱端并非固定端,分层计算时假定它为固端,因而除底层柱以外的其他柱子的线刚度乘以0.9修正系数(底层柱不修正),在计算每个节点周围各杆件为刚度分配系数时,用修正以后的柱线刚度计算。

(4)计算传递系数。

例:如图1所示一个二层框架,忽略其在竖向荷载作用下的框架侧 移,用分层法计算框架的弯矩图,括号内的数字,表示各梁、柱杆件的 线刚度值(i =旦).l解 : 1、图1所示的二层框架,可简化为两个如图2、图3所示的,只带 一层横梁的框架进行分析。

图2二层计算简图7<50rq=P<BkN∕n■■■ ■■■■E■■■■ ■ ,*,-∙、:CI二■P,J/11心H∖-’.i。

A kM/r[ •JJnJl III F r"77⅛Γ,^77?S t-VΛ5Dr 5.60r图3底层计算简图2、计算修正后的梁、柱线刚度与弯矩传递系数采用分层法计算时,假定上、下柱的远端为固定,则与实际情况有出入.因此,除底层外,其余各层柱的线刚度应乘以0.9的修正系数。

底层柱的弯矩传递系数为1,其余各层柱的弯矩传递系数为—。

各层梁的弯2 3矩传递系数,均为1。

27.5On图4修正后的梁柱线刚度FC J iCIΓriGlz≡H1/21/3。

/31/3D1 Jr nE—P1/2。

JFr ,777/Z7。

50rZ_____Z7图5各梁柱弯矩传递系数3、计算各节点处的力矩分配系数计算各节点处的力矩分配系数时,梁、柱的线刚度值均采用修正后 的结果进行计算,如:H 节点处:亘=—血7630。

353T。

i HG+i HEf 7.63 + 3.79+10.21 I HjH同理,可计算其余各节点的力矩分配系数,计算结果见图6、图7G 节点处:J G ^-I-I0. 6 6 8 、•・I GH ■ ∣GD 7. 633. 7 9iGjGGD—iGj Gi GD■ 1 ■i GH i GD3.79 7.63 3.79-0.332i HII HI■ +・ +・ i HG i HE iHI3.79 7.63 3.7910.2= 0.175HE∣HE∣HEViHj Hi HG i HE i HI10.21 7.63 3.79 10.21=0.472i GD图6二层节点处力矩分配系数图7底层节点处力矩分配系数4、采用力矩分配法计算各梁、柱杆端弯矩 1)第二层:① 计算各梁杆端弯矩。

例:如图1所示一个二层框架,忽略其在竖向荷载作用下的框架侧移,用分层法计算框架的弯矩图,括号内的数字,表示各梁、柱杆件的线刚度值(EIil )。

图1解:1、图1所示的二层框架,可简化为两个如图2、图3所示的,只带一层横梁的框架进行分析。

图2 二层计算简图图3 底层计算简图2、计算修正后的梁、柱线刚度与弯矩传递系数采用分层法计算时,假定上、下柱的远端为固定,则与实际情况有出入。

因此,除底层外,其余各层柱的线刚度应乘以0.9的修正系数。

底层柱的弯矩传递系数为12,其余各层柱的弯矩传递系数为13。

各层梁的弯矩传递系数,均为12。

图4 修正后的梁柱线刚度图5 各梁柱弯矩传递系数3、计算各节点处的力矩分配系数计算各节点处的力矩分配系数时,梁、柱的线刚度值均采用修正后的结果进行计算,如:G节点处:7.630.6687.63 3.79GH GHGHGH GDGjGi ii iiμ====++∑GD3.790.3327.63 3.79GD GDGH GDGjGi ii iiμ====++∑H节点处:7.630.3537.63 3.7910.21HG HGHGHG HE HIHjHi ii i iiμ====++++∑3.790.1757.63 3.7910.21HI HIHIHG HE HIHjHi ii i iiμ====++++∑10.210.4727.63 3.7910.21HE HEHEHG HE HIHjHi ii i iiμ====++++∑同理,可计算其余各节点的力矩分配系数,计算结果见图6、图7。

图6 二层节点处力矩分配系数图7 底层节点处力矩分配系数4、采用力矩分配法计算各梁、柱杆端弯矩(1)第二层:①计算各梁杆端弯矩。

先在G、H、I节点上加上约束,详见图8图8 二层计算简图计算由荷载产生的、各梁的固端弯矩(顺时针转向为正号),写在各梁杆端下方,见图9:213.13kN m 12FGHql M =-=-⋅213.13kN m 12F HGql M ==⋅ 27.32kN m 12F HIql M=-=-⋅27.32kN m 12F IHql M==⋅ 在节点G 处,各梁杆端弯矩总和为:13.13kN m FG GH M M ==-⋅在节点H 处,各梁杆端弯矩总和为:13.137.32 5.81kN m F F H HG HI M M M =+=-=⋅在节点I 处,各梁杆端弯矩总和为:7.32kN m F I IH M M ==⋅②各梁端节点进行弯矩分配,各两次,详见图9 第一次弯矩分配过程:放松节点G ,即节点G 处施加力矩13.13kN m ⋅,乘以相应分配系数0.668和0.332,得到梁端+8.76kN m ⋅和柱端+4.37kN m ⋅,+8.76kN m ⋅按12传到GH 梁H 端;放松节点I,即在节点I处施加力矩7.32kN m-⋅,乘以相应分配系数0.935和0.065,得到梁端 6.32kN m-⋅和柱端+1.00kN m⋅, 6.32kN m-⋅按12传到IH梁H端;放松节点H,相应的在节点H处新加一个外力偶矩,其中包括GH梁右端弯矩、IH梁左端弯矩、GH梁和IH梁传来的弯矩。

例:如图1所示一个二层框架,忽略其在竖向荷载作用下的框架侧移,用分层法计算框架的弯矩图,括号内的数字,表示各梁、柱杆件的

线刚度值(

EI

i

l )。

图1

解:1、图1所示的二层框架,可简化为两个如图2、图3所示的,只带一层横梁的框架进行分析。

图2 二层计算简图

图3 底层计算简图

2、计算修正后的梁、柱线刚度与弯矩传递系数

采用分层法计算时,假定上、下柱的远端为固定,则与实际情况有出入。

因此,除底层外,其余各层柱的线刚度应乘以0.9的修正系数。

底

层柱的弯矩传递系数为1

2

,其余各层柱的弯矩传递系数为

1

3。

各层梁的弯

矩传递系数,均为1

2。

图4 修正后的梁柱线刚度

图5 各梁柱弯矩传递系数

3、计算各节点处的力矩分配系数

计算各节点处的力矩分配系数时,梁、柱的线刚度值均采用修正后的结果进行计算,如:

G节点处:

7.63

0.668

7.63 3.79

GH GH

GH

GH GD

Gj

G

i i

i i

i

μ====

++

∑

GD

3.79

0.332

7.63 3.79

GD GD

GH GD

Gj

G

i i

i i

i

μ====

++

∑

H节点处:

7.63

0.353

7.63 3.7910.21

HG HG

HG

HG HE HI

Hj

H

i i

i i i

i

μ====

++++

∑

3.79

0.175

7.63 3.7910.21

HI HI

HI

HG HE HI

Hj

H

i i

i i i

i

μ====

++++

∑

10.21

0.472

7.63 3.7910.21

HE HE

HE

HG HE HI

Hj

H

i i

i i i

i

μ====

++++

∑

同理,可计算其余各节点的力矩分配系数,计算结果见图6、图7。

图6 二层节点处力矩分配系数

图7 底层节点处力矩分配系数

4、采用力矩分配法计算各梁、柱杆端弯矩

(1)第二层:

①计算各梁杆端弯矩。

先在G、H、I节点上加上约束,详见图8

图8 二层计算简图

计算由荷载产生的、各梁的固端弯矩(顺时针转向为正号),写在各梁杆端下方,见图9:

213.13kN m 12F

GH

ql M =-=-⋅

213.13kN m 12

F HG

ql M ==⋅ 27.32kN m 12

F HI

ql M

=-=-⋅

27.32kN m 12

F IH

ql M

==⋅ 在节点G 处,各梁杆端弯矩总和为:

13.13kN m F

G GH M M ==-⋅

在节点H 处,各梁杆端弯矩总和为:

13.137.32 5.81kN m F F H HG HI M M M =+=-=⋅

在节点I 处,各梁杆端弯矩总和为:

7.32kN m F I IH M M ==⋅

②各梁端节点进行弯矩分配,各两次,详见图9 第一次弯矩分配过程:

放松节点G ,即节点G 处施加力矩13.13kN m ⋅,乘以相应分配系数0.668和0.332,得到梁端+8.76kN m ⋅和柱端+4.37kN m ⋅,+8.76kN m ⋅按1

2

传到GH 梁H 端;

放松节点I ,即在节点I 处施加力矩7.32kN m -⋅,乘以相应分配系数0.935和0.065,得到梁端 6.32kN m -⋅和柱端+1.00kN m ⋅, 6.32kN m -⋅按12

传到IH 梁H 端;

放松节点H ,相应的在节点H 处新加一个外力偶矩,其中包括GH 梁右端弯矩、IH 梁左端弯矩、GH 梁和IH 梁传来的弯矩。

其值为

(13.13+4.387.32 3.16)kN m=7.03kN m ---⋅-⋅,乘以分配系数,HI 梁分配

3.56kN m -⋅、HG 梁分配 2.73kN m -⋅、HE 柱分配 1.32kN m -⋅, 3.56kN m -⋅按12

传到I 端, 2.73kN m -⋅按

1

2

传到G 端。

第一次分配过程完成。

第二次弯矩分配过程:

重复第一次弯矩分配过程,叠加两次结果,得到杆端最终弯矩值。

③计算各柱的杆端弯矩。

二层柱的远端弯矩为各柱的近端弯矩的13

(即传递系数为

13

),带*号的数值是各梁的固端弯矩,各杆分配系数写在图中的长方框内

图9 二层弯矩分配传递过程

(2)第一层:

①计算各梁杆端弯矩。

先在D 、E 、F 节点上加上约束,详见图10

图10 底层计算简图

计算由荷载产生的、各梁的固端弯矩(顺时针转向为正号),写在各梁杆端下方:

217.81kN m 12F

DE

ql M =-=-⋅

217.81kN m 12

F ED

ql M ==⋅ 28.89kN m 12

F EF ql M

=-=-⋅

28.89kN m 12

F FE

ql M

==⋅ 在节点D 处,各梁杆端弯矩总和为:

17.81kN m F

D D

E M M ==-⋅

在节点E 处,各梁杆端弯矩总和为:

17.818.898.92kN m F F E ED EF M M M =+=-=⋅

在节点I 处,各梁杆端弯矩总和为:

8.89kN m F F FE M M ==⋅

②各梁端节点进行弯矩分配,各两次,分配以及传递过程同第二层,但弯矩传递时要注意传递系数的差别。

③计算各柱的杆端弯矩。

二层柱的远端弯矩为各柱的近端弯矩的1 3

(即传递系数为1

3

),底层柱的远端弯矩为近端弯矩的

1

2

(即传递系数为

1

2

),带*号的数值是各梁的固端弯矩,各杆分配系数写在图中的长方框内。

图11 底层弯矩分配传递过程

5、将二层与底层各梁、柱杆端弯矩的计算结果叠加,就得到各梁、柱的最后弯矩图,详见图12。

图12 弯矩图(单位:kN m

)

6、力矩再分配

由以上各梁、柱的杆端弯矩图可知,节点处有不平衡力矩,可以将不平衡力矩再在节点处进行一次分配,此次分配只在节点处进行,并且在各杆件上不再传递。

在本题中,由于不平衡力矩相对较小,力矩可不再分配。