实验 圆孔衍射

- 格式:pptx

- 大小:100.37 KB

- 文档页数:3

一、实验目的1. 通过观察圆孔衍射现象,加深对光的波动性和衍射理论的理解。

2. 学习使用光电元件测量圆孔衍射的相对光强分布,掌握其分布规律。

3. 分析圆孔衍射的实验结果,验证衍射理论,并探讨影响衍射效果的因素。

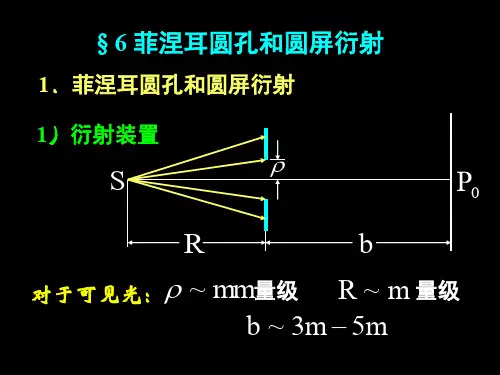

二、实验原理圆孔衍射是光波遇到障碍物(如圆孔)时发生的一种波动现象。

根据惠更斯-菲涅尔原理,光波在传播过程中,每个点都可以看作是次级波源,这些次级波源发出的波在几何阴影区域相互干涉,形成衍射图样。

当单色光束垂直照射到圆孔上时,经过圆孔的光波在远场(远离圆孔的位置)会发生衍射,形成一系列明暗相间的同心圆环,称为圆孔衍射图样。

其中,圆孔的直径D、光波的波长λ、圆孔到屏幕的距离L等因素会影响衍射图样的形状和大小。

三、实验仪器1. He-Ne激光器2. 单缝及二维调节架3. 光电探测器及移动装置4. 数字式万用表5. 钢卷尺6. 圆孔衍射屏7. 屏幕板四、实验步骤1. 将He-Ne激光器、圆孔衍射屏和屏幕板依次安装在二维调节架上。

2. 调节激光器的发射角度,使其垂直照射到圆孔衍射屏上。

3. 移动屏幕板,观察圆孔衍射图样的变化。

4. 使用光电探测器测量圆孔衍射图样上不同位置的光强。

5. 记录实验数据,分析圆孔衍射的规律。

五、实验结果与分析1. 圆孔衍射图样的观察当激光垂直照射到圆孔衍射屏上时,在屏幕上观察到一系列明暗相间的同心圆环,称为圆孔衍射图样。

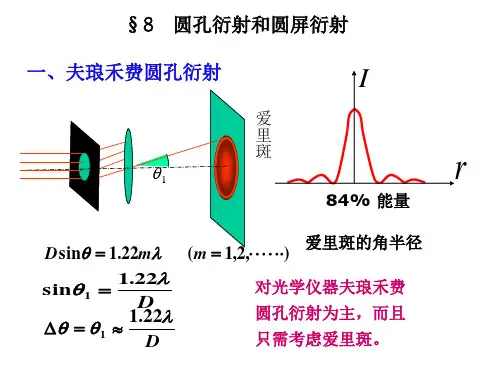

图样中央有一个亮斑,称为艾里斑,其大小与圆孔直径D和光波波长λ有关。

2. 圆孔衍射光强分布的测量使用光电探测器测量圆孔衍射图样上不同位置的光强,得到以下结果:- 圆孔衍射图样上,光强分布呈现明暗相间的同心圆环。

- 艾里斑中心的光强最大,随着距离中心越远,光强逐渐减弱。

- 圆孔衍射图样上,相邻亮环和暗环的光强比约为1:3。

3. 圆孔衍射规律的分析根据实验结果,分析圆孔衍射的规律如下:- 圆孔衍射图样中,艾里斑的大小与圆孔直径D和光波波长λ有关,即艾里斑的半角宽度为:\[ w_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D} \]其中,\( w_0 \)为艾里斑的半角宽度,λ为光波波长,D为圆孔直径。

圆孔衍射现象描述概述解释说明1. 引言1.1 概述本篇长文旨在描述和解释圆孔衍射现象。

圆孔衍射是光学中的一种重要现象,当光通过一个小孔时会发生衍射,形成一个特定的光斑图案。

本文将从衍射现象的起因和原理、实验设备和方法等方面进行描述和概述。

1.2 文章结构本文分为五个主要部分:引言、圆孔衍射现象描述、结果与分析、应用与意义以及结论与展望。

其中,引言部分对文章的内容进行概述,介绍了文章的目的和结构。

1.3 目的本文旨在全面而详细地描述圆孔衍射现象,并解释其原理和机制。

通过对实验结果的观察和数据分析,探讨其中存在的差异,并探讨圆孔衍射在光学器件中的应用以及其对科学发展的意义。

最后,在总结研究结论的基础上提出未来研究方向建议,为进一步深入研究圆孔衍射提供指导。

2. 圆孔衍射现象描述:2.1 衍射现象简介圆孔衍射是一种光的传播现象,当光通过一个圆形孔径时发生偏折和扩散,形成特定的衍射图样。

这一现象是由光波在遇到障碍物或孔径较小时发生的干涉效应造成的。

圆孔衍射是光学中最基本且常见的几何衍射实验之一,对我们深入理解光的性质和行为具有重要意义。

2.2 圆孔衍射的起因和原理当平行光线垂直照射到一个小孔时,光波会从该小孔中穿过并呈球面传播。

根据背后的赫曼德-费米原理,每个次级波都可以看作是来自前方各个点上的波源。

这些次级波会相互干涉,并在进入观察屏幕后形成明暗相间、呈环状分布的衍射图样。

根据菲涅尔-柯西公式,我们可以计算出在观察屏上不同位置处的光强分布情况。

这个分布与外部条件(例如光源的波长、观察距离等)以及孔径的大小有关。

在圆孔衍射中,光强最强的环为中央亮斑,其内外依次是一系列交替的明暗环。

2.3 圆孔衍射实验设备和方法进行圆孔衍射实验通常需要准备以下设备和工具:1. 光源:可以使用激光器或白光灯作为照明光源。

2. 狭缝:用于产生平行光束,确保入射到圆孔上的光线是平行的。

3. 圆孔:可以通过刻蚀或机械加工在一片无色玻璃板上制作一个小而圆形的孔口。

医用物理实验圆孔衍射

医用物理实验中,圆孔衍射是一种常用的实验方法。

在此实验中,光线通过圆形孔洞时,会产生衍射现象,即光线会弯曲并散射到周围的区域中。

圆孔衍射是一种光学现象,它与光线的波动性有关。

当光线通过圆形孔洞时,光线会发生衍射,使得光线在周围形成一定的干涉图样,这种图像被称为衍射图。

圆孔衍射实验通常使用激光或白光源进行,通过将光线穿过圆形孔洞,将衍射图样投影在一块屏幕上观察。

通过观察屏幕上的衍射图样,可以了解光线在经过圆形孔洞后的行为。

圆孔衍射实验在医学领域中非常重要,它可以用来研究细胞和组织的结构。

通过将光线穿过细胞或组织样本,将衍射图样观察在显微镜下,可以了解样本的结构和组成。

这对于疾病的诊断和治疗非常有帮助。

总之,圆孔衍射实验是一种非常有用的实验方法,它可以帮助我们了解光线在经过圆形孔洞时的行为,并用于医学领域中的细胞和组织结构研究。

圆孔衍射条纹的特点圆孔衍射是光通过一个小孔后产生的光的传播现象。

当光通过一个小孔时,由于光的波动特性,光波会发生衍射,形成一系列的光的明暗条纹,这就是圆孔衍射条纹的特点。

圆孔衍射条纹的特点可以从以下几个方面来描述:1. 中心亮斑:圆孔衍射中最明亮的区域位于中心,这是由于中心光线的传播方向与孔的中心线方向相同,光线更趋于直线传播,形成强光斑。

2. 环形暗条纹:中心亮斑周围会出现一系列的环形暗条纹,这是由于光波的干涉效应导致的。

光波通过圆孔后会形成一系列的球面波,这些球面波相互叠加,使得某些区域的光波相消干涉,形成暗条纹。

3. 条纹的密度:圆孔衍射条纹的密度与孔的直径和光的波长有关。

当孔的直径较大或光的波长较小时,条纹的密度较小,暗条纹的间距较大;反之,当孔的直径较小或光的波长较大时,条纹的密度较大,暗条纹的间距较小。

4. 条纹的扩展:当圆孔的直径增大时,衍射条纹会随之扩展。

这是因为当孔的直径增大时,通过孔的光线更多,形成的球面波也更多,干涉效应更加明显,衍射条纹的范围也随之扩大。

圆孔衍射条纹的特点可以通过以下表述来描述:在圆孔衍射实验中,当光通过一个小孔后,会出现一系列的明暗条纹,其中最明亮的区域位于中心,形成中心亮斑;而中心亮斑周围会出现一系列的环形暗条纹,这是由于光波的干涉效应导致的。

条纹的密度与孔的直径和光的波长有关,当孔的直径较大或光的波长较小时,条纹的密度较小,暗条纹的间距较大;反之,当孔的直径较小或光的波长较大时,条纹的密度较大,暗条纹的间距较小。

此外,随着圆孔直径的增大,衍射条纹的范围也随之扩大。

总结起来,圆孔衍射条纹的特点主要包括中心亮斑、环形暗条纹、条纹的密度和条纹的扩展。

这些特点是由光的波动特性和干涉效应共同作用产生的,通过实验观察和理论分析可以得到以上结论。

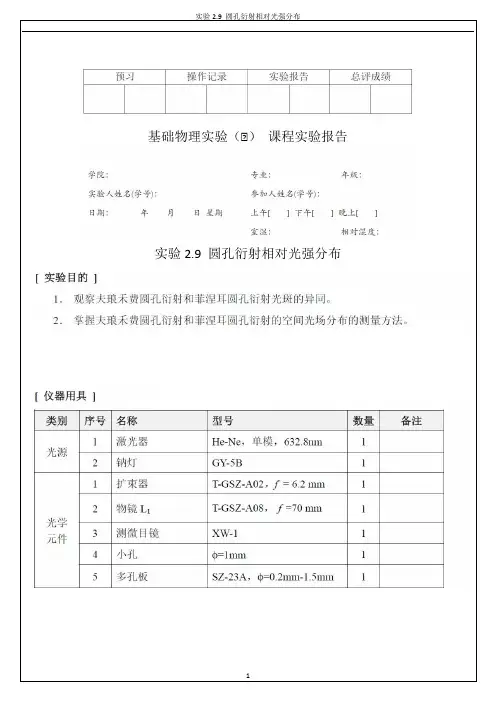

一、实验目的1. 了解光的衍射现象与基本原理;2. 掌握衍射光路的组装与调整,使用不同结构衍射屏实现夫琅禾费衍射现象;3. 研究不同结构衍射屏的衍射光强分布,探讨其与衍射角度的关系;4. 通过实验验证惠更斯-菲涅尔原理,加深对光波动性的理解。

二、实验原理1. 惠更斯-菲涅尔原理:光波在传播过程中,遇到障碍物时,会在障碍物边缘产生子波,这些子波相互干涉,形成新的光波。

2. 夫琅禾费衍射:当单色光垂直照射到圆孔时,光波通过圆孔后发生衍射,形成一系列明暗相间的同心圆环。

3. 艾里斑:圆孔衍射的中央亮斑,其大小与圆孔直径和入射光波长有关。

4. 贝塞耳函数:描述圆孔衍射光强分布的函数,可用数学表达式表示。

三、实验仪器与材料1. He-Ne激光器;2. 单缝及二维调节架;3. 光电探测器及移动装置;4. 数字式万用表;5. 钢卷尺;6. 圆孔衍射屏;7. 激光束准直器;8. 光学平台;9. 记录纸及笔。

四、实验步骤1. 组装实验装置,确保激光束垂直照射到圆孔衍射屏上。

2. 调整激光束准直器,使激光束垂直照射到圆孔衍射屏。

3. 移动光电探测器,观察不同位置的光强分布。

4. 记录不同角度的光强分布,分析衍射光强与衍射角度的关系。

5. 改变圆孔直径,重复实验步骤,分析衍射光强与圆孔直径的关系。

6. 利用数字式万用表测量光强,分析实验数据。

五、实验结果与分析1. 通过实验观察到,圆孔衍射现象在承影屏上形成一系列明暗相间的同心圆环。

2. 实验数据表明,衍射光强与衍射角度呈余弦关系,即衍射角度越大,光强越弱。

3. 当圆孔直径增大时,衍射现象逐渐减弱,光强分布逐渐趋于均匀。

4. 通过实验验证了惠更斯-菲涅尔原理,证明了光具有波动性。

六、实验总结1. 本实验成功实现了圆孔衍射现象,加深了对光波动性的理解。

2. 通过实验,掌握了衍射光路的组装与调整,学会了使用光电探测器测量光强。

3. 分析了衍射光强与衍射角度、圆孔直径的关系,为光学设计提供了理论依据。

圆孔衍射实验报告圆孔衍射实验报告引言:圆孔衍射是一种经典的光学现象,它是指光通过一个圆形孔径时,会在屏幕上形成一系列明暗相间的圆环。

这一现象可以用来研究光的波动性质,以及探索光的传播规律和衍射效应。

本实验旨在通过观察和测量圆孔衍射现象,深入理解光的波动性质。

实验装置与步骤:实验所需材料包括一束激光器、一个圆孔光阑、一个屏幕和一根测量尺。

首先,将激光器放置在实验台上,使其与圆孔光阑保持一定距离。

然后,将圆孔光阑放置在激光器的光路上,并调整光阑的位置和孔径大小。

最后,将屏幕放置在光路的末端,以观察和记录圆孔衍射现象。

实验结果与分析:在实验过程中,我们观察到在屏幕上形成了一系列明暗相间的圆环。

这些圆环的亮度逐渐减弱,直到消失为止。

实验结果与理论预期一致,证明了圆孔衍射的存在。

根据圆孔衍射的理论,这些圆环的出现是由于光通过圆孔后发生了衍射现象。

当光通过圆孔时,它会弯曲并扩散到周围空间,形成一系列波前。

这些波前在屏幕上相互叠加,形成了明暗相间的圆环。

圆孔衍射的衍射角度和圆环的间距与圆孔的孔径大小有关。

当孔径较小时,衍射角度较大,圆环之间的间距也较大。

相反,当孔径较大时,衍射角度较小,圆环之间的间距也较小。

这一规律可以通过实验中的测量尺来验证。

我们使用测量尺测量了圆环之间的间距,并记录了不同孔径下的测量结果。

通过分析数据,我们发现孔径大小与圆环间距之间存在着一定的关系。

具体来说,当孔径大小增大时,圆环间距也随之增大,呈现出一种线性关系。

这一结果与理论预期相符。

结论:通过本次实验,我们深入理解了圆孔衍射现象。

我们观察到了明暗相间的圆环,并通过测量尺验证了孔径大小与圆环间距之间的关系。

这一实验为我们进一步研究光的波动性质和衍射效应提供了基础。

圆孔衍射现象不仅在光学领域有重要的应用,还在其他领域中发挥着重要作用。

例如,在天文学中,圆孔衍射可以用来研究星系的形态和结构。

在生物学中,圆孔衍射可以用来研究细胞的形态和结构。