第六章 细胞的能量转换-线粒体和叶绿体(1)

- 格式:ppt

- 大小:1.58 MB

- 文档页数:56

细胞的能量转换器——线粒体与叶绿体线粒体与叶绿体是真核细胞内两种重要的细胞器,线粒体是有氧呼吸的主要场所,在线粒体内有机物被彻底氧化分解成无机物,其中的能量被转移到ATP 中,所以线粒体是细胞内供应能量的“动力工厂”。

叶绿体是绿色植物光合作用的场所,通过光合作用太阳光能转变成有机物中的化学能,可以进一步被各种生物所利用。

所以,线粒体与叶绿体是真核细胞内的能量转换器。

此外,线粒体与叶绿体内都有少量的DNA,与细胞质遗传有关。

线粒体与叶绿体外包双层生物膜,叶绿体内还有生物膜构成的基粒。

围绕线粒体与叶绿体可以把细胞呼吸、光合作用、细胞质遗传、生物膜等重要知识综合起来。

1 基础知识线粒体与叶绿体都是真核细胞内具有双层膜结构的细胞器,都与细胞内的能量代谢有关,都含有少量DNA和RNA。

1.1在细胞内的分布线粒体普遍存在于各种真核细胞内,绿色植物细胞内的线粒体普遍少于细胞。

在正常的细胞中,一般在需要能量较多的部位比较密集:细胞的新陈代谢越旺盛的部位,线粒体的含量就越多。

而哺乳动物成熟的红细胞(没有细胞核和各种细胞器)、蛔虫等寄生虫,细菌等原核生物没有线粒体。

叶绿体只存在于绿色植物细胞内,如叶肉细胞,植物幼嫩的茎、幼嫩的果实等绿色器官。

叶绿体在细胞中的分布与光照强度有关:在强光下常以侧面对着光源,避免被强光灼伤;在弱光下,均匀分布在细胞质基质中,并以正面(最大面积)对着光源,以利于吸收更多的光能。

而蓝藻等进行光合作用的原核生物、植物的根细胞没有叶绿体。

1.2 结构显微观察形态:线粒体一般呈球状、粒状、棒状,并且随细胞类型及生理条件的不同而存在较大的差别。

叶绿体一般呈扁平的球形或椭球形。

线粒体大致有外膜、内膜和基质(线粒体基质)三部分构成。

外膜平整无折叠,内膜向内折叠凹陷而形成突起的嵴,从而扩大了化学反应的膜面积。

叶绿体由外膜、内膜两层膜包被,内含有几个到几十个基粒,每个基粒都是由很多个类囊体(囊状结构)堆叠而成,基粒与基粒之间充满叶绿体基质。

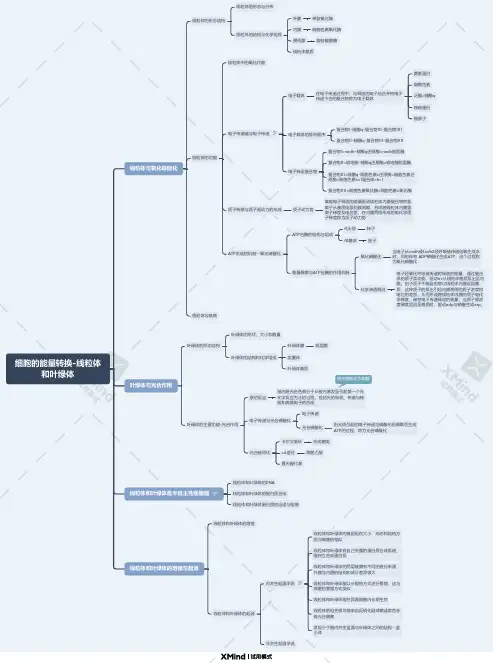

第六章细胞的能量转换--线粒体和叶绿体线粒体和叶绿体是细胞内两个能量转换细胞器,它们能高效地将能量转换成ATP。

线粒体广泛存在于各尖真核细胞,而叶绿体仅存在于植物细胞中。

它们的形态结构都呈封闭的双层结构,内膜都演化为极其扩增的特化结构,并在能量转换中起主要作用。

线粒体和叶绿体以类似的方式合成ATP。

线粒体和叶绿体都是半自主性细胞器。

第一节线粒体与氧化磷酸化一、线粒体的形态结构(一)线粒体的形态与分布线粒体多呈线状和粒状,是由两层单位膜套叠而成的封闭囊状结构,由外膜、内膜、膜间隙及基质4部分构成。

(二)线粒体的结构与化学组成线粒体的化学成分主要是蛋白质和脂类。

线粒体的蛋白可分为可溶性与不溶性两类,可溶性蛋白质大多数是基质中的酶和膜外周蛋白;不溶性蛋白是膜的镶嵌蛋白、结构蛋白和部分酶蛋白。

线粒体脂类主要成分是磷脂。

蛋白质(线粒体干重的65~70%)脂类(线粒体干重的25~30%):磷脂占3/4以上,外膜主要是卵磷脂,内膜主要是心磷脂,线粒体脂类和蛋白质的比值:0.3:1(内膜);1:1(外膜)线粒体内外膜在化学组成上根本不同是脂类和蛋白质的比值不同。

内膜的脂类与蛋白质的比值低,外膜中比值较高。

1 外膜外膜:厚约6nm,含孔蛋白(porin),通透性高。

2 内膜厚约6-8nm,通透性低,只有不带电荷的小分子才能通过。

内膜向内褶叠形成嵴。

内膜和嵴的基质面上有许多排列规则的基粒,基粒由头部和基部组成,头部又叫F1,基部又叫F0。

3 膜间隙内外膜之间宽8nm的空隙,它延伸到嵴的轴心部(嵴内隙),内含许多可溶性酶类、底物和辅助因子。

4 线粒体基质内膜和嵴包围的空间,内含蛋白质性质的胶状物质。

基质中有催化三羧酸循环、脂肪酸 -氧化、氨基酸氧化、蛋白质合成等有关的酶类和其它成分,如环状DNA、RNA、核糖体及较大的致密颗粒,其作用主要是贮存Ca+。

线粒体酶的定位线粒体约有140种酶,分布在各个结构组分中,有的可作为某一部位所特有的标志酶,如外膜的单胺氧化酶,膜间隙的腺苷酸激酶,内膜的细胞色素氧化酶,基质中的苹果酸脱氢酶。

第六章细胞的能量转换—一线粒体和叶绿体线粒体和叶绿体是细胞内的两种产能细胞器。

它们最初的能量来源有所不同,但却有着相似的基本结构,而且以类似的方式合成ATP。

线粒体是一种高效地将有机物转换为细胞生命活动的直接能源ATP的细胞器。

叶绿体通过光合作用把光能转换为化学能,并储存于糖类、脂肪和蛋白质等大分子有机物中。

线粒体和叶绿体都具有环状DNA及自身转录RNA与翻译蛋白质的体系。

线粒体和叶绿体都是半自主性的细胞器。

一、线粒体和氧化磷酸化线粒体通过氧化磷酸化作用,进行能量转换,为所需要的细胞进行各种生命活动提供能量。

(一)线粒体的形态结构1.线粒体的形态与分布线粒体一般呈粒状或杆状,但因生物种类和生理状态而异,可呈环形、哑铃形、线状、分权状或其他形状。

主要化学成分是蛋白质和脂类,其中蛋白质占线粒体干重的65%~70%,脂类占25%~30%。

一般直径0.5~1μm,长1.5~3.0μm,在胰脏外分泌细胞中可长达10~20μm,称巨线粒体。

数目一般数百到数千个,植物因有叶绿体的缘故,线粒体数目相对较少;肝细胞约1300个线粒体,占细胞体积的20%;单细胞鞭毛藻仅1个,酵母细胞具有一个大型分支的线粒体,巨大变形中达50万个;许多哺乳动物成熟的红细胞中无线粒体。

通常结合在维管上,分布在细胞功能旺盛的区域。

线粒体在细胞质中可以向功能旺盛的区域迁移,微管是其导轨,由马达蛋白提供动力。

2.线粒体的结构与化学组成线粒体的超微结构在电镜下观察到线粒体是由两层单位膜套叠而成的封闭的囊状结构。

主要由外膜(outer membrane)、内膜(inner membrane)、膜间隙(intermembrane)、基质(matrix)或内室(inner chamber)四部分组成。

(1)外膜是包围在线粒体最外面的一层单位膜,光滑而有弹性,厚约6μm。

外膜上有排列整齐的筒状圆柱体,其成分为孔蛋白(porin),圆柱体上有小孔。

(2)内膜位于外膜内侧,把膜间隙与基质(内室)分开。