3英语翻译之物称主语

- 格式:ppt

- 大小:383.50 KB

- 文档页数:22

英汉主语差异研究---“物称”与“人称”摘要:英语句子较常用物称表达法,表达客观事物如何作用于人的感知,让事件以客观的口吻进行呈现,相较之,汉语句子常用人称表达法,常从自我出发来叙述客观事物。

本文对比分析英汉两种语言不同的主语选择倾向,并指出在英汉互译过程中应综合考虑各方面因素,以确保译文既符合译入语读者阅读习惯,又保持原文的表现力。

关键词:物称,人称,有灵主语,无灵主语,翻译策略一、汉英主语特点对比及原因分析句子的主语可以分为“物称主语”(impersonal subject)和“人称主语”( personal subject)两种类型。

所谓“物称主语”,即句子的主语是“物”;所谓“人称主语”,即句子的主语是“人”。

以“物”为主语的句子称为“物称主语句”;以“人”为主语的句子称为“人称主语句”。

英语主语倾向于物称化表达,常选择不能施行动作或无生命事物的词语做主语,而汉语主语则更习惯于人称化的表达,能施行动作或有生命的物体是主语之首选。

从有无生命角度划分,句子主语可分为有灵主语和无灵主语。

有灵主语是有生命特征的事物名称充当主语,如:student, teacher, doctor等。

无灵主语是无生命的事物或表示概念的抽象名词所充当的名词,如:sight, success,darkness等。

英语的物称倾向反映了西方人的客体意识。

古希腊哲学家亚里士多德所开创的形式逻辑和盛行于16至18世纪欧洲的理性主义对英语产生了深远的影响。

西方人善于用逻辑和理性思维进行思考,同时,他们推崇自然,认为自然是人类认知的主要对象,必须充分认识自然、了解自然、自然和人类同等重要。

与之相比,汉语的人称倾向反映了汉语较注重主体思维,往往从自我出发来叙述客观事物,或倾向于描述人及行为或状态。

中国人相信“天人合一(oneness between manand nature)”,强调“事在人为”、“以人为本”。

中国文化传统意义上的这种人本文化的长期积淀,形成了汉民族主体型的思维方式,即以人文为中心来观察、分析、推理和研究事物的思维。

89作者简介:于心荟,大连外国语大学英语学院2016级在读研究生,研究方向:口译研究;卫洁,大连外国语大学英语学院16级在读研究生, 研究方向:口译研究。

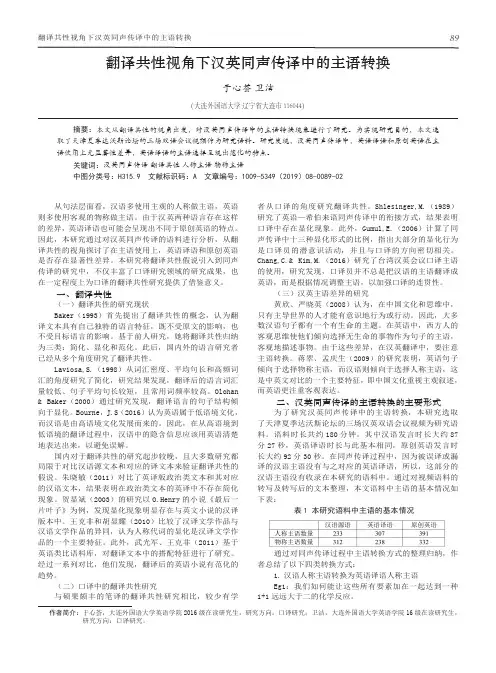

翻译共性视角下汉英同声传译中的主语转换翻译共性视角下汉英同声传译中的主语转换于心荟 卫洁(大连外国语大学 辽宁省大连市 116044)摘要:本文从翻译共性的视角出发,对汉英同声传译中的主语转换现象进行了研究。

为实现研究目的,本文选取了天津夏季达沃斯论坛的三场双语会议视频作为研究语料。

研究发现,汉英同声传译中,英语译语和原创英语在主语使用上无显著性差异,英语译语的主语选择呈现出范化的特点。

关键词:汉英同声传译 翻译共性 人称主语 物称主语中图分类号:H315.9 文献标识码:A 文章编号:1009-5349(2019)08-0089-02从句法层面看,汉语多使用主观的人称做主语,英语则多使用客观的物称做主语。

由于汉英两种语言存在这样的差异,英语译语也可能会呈现出不同于原创英语的特点。

因此,本研究通过对汉英同声传译的语料进行分析,从翻译共性的视角探讨了在主语使用上,英语译语和原创英语是否存在显著性差异。

本研究将翻译共性假说引入到同声传译的研究中,不仅丰富了口译研究领域的研究成果,也在一定程度上为口译的翻译共性研究提供了借鉴意义。

一、翻译共性(一)翻译共性的研究现状Baker(1993)首先提出了翻译共性的概念,认为翻译文本具有自己独特的语言特征,既不受原文的影响,也不受目标语言的影响。

基于前人研究,她将翻译共性归纳为三类:简化、显化和范化。

此后,国内外的语言研究者已经从多个角度研究了翻译共性。

Laviosa,S.(1998)从词汇密度、平均句长和高频词汇的角度研究了简化,研究结果发现,翻译后的语言词汇量较低、句子平均句长较短,且常用词频率较高。

Olohan & Baker(2000)通过研究发现,翻译语言的句子结构倾向于显化。

Bourne,J.S (2016)认为英语属于低语境文化,而汉语是由高语境文化发展而来的。

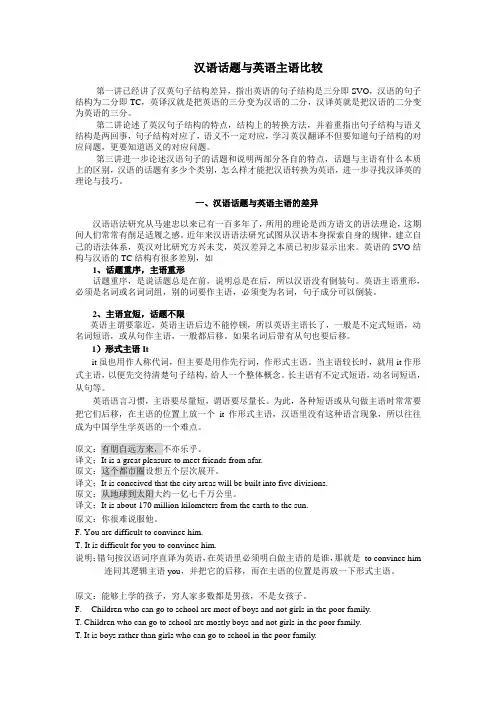

汉语话题与英语主语比较第一讲已经讲了汉英句子结构差异,指出英语的句子结构是三分即SVO,汉语的句子结构为二分即TC,英译汉就是把英语的三分变为汉语的二分,汉译英就是把汉语的二分变为英语的三分。

第二讲论述了英汉句子结构的特点,结构上的转换方法,并着重指出句子结构与语义结构是两回事,句子结构对应了,语义不一定对应,学习英汉翻译不但要知道句子结构的对应问题,更要知道语义的对应问题。

第三讲进一步论述汉语句子的话题和说明两部分各自的特点,话题与主语有什么本质上的区别,汉语的话题有多少个类别,怎么样才能把汉语转换为英语,进一步寻找汉译英的理论与技巧。

一、汉语话题与英语主语的差异汉语语法研究从马建忠以来已有一百多年了,所用的理论是西方语文的语法理论,这期间人们常常有削足适履之感。

近年来汉语语法研究试图从汉语本身探索自身的规律,建立自己的语法体系,英汉对比研究方兴未艾,英汉差异之本质已初步显示出来。

英语的SVO结构与汉语的TC结构有很多差别,如1、话题重序,主语重形话题重序,是说话题总是在前,说明总是在后,所以汉语没有倒装句。

英语主语重形,必须是名词或名词词组,别的词要作主语,必须变为名词,句子成分可以倒装。

2、主语宜短,话题不限英语主谓要靠近,英语主语后边不能停顿,所以英语主语长了,一般是不定式短语,动名词短语,或从句作主语,一般都后移。

如果名词后带有从句也要后移。

1)形式主语Itit虽也用作人称代词,但主要是用作先行词,作形式主语。

当主语较长时,就用it作形式主语,以便先交待清楚句子结构,给人一个整体概念。

长主语有不定式短语,动名词短语,从句等。

英语语言习惯,主语要尽量短,谓语要尽量长。

为此,各种短语或从句做主语时常常要把它们后移,在主语的位置上放一个it 作形式主语,汉语里没有这种语言现象,所以往往成为中国学生学英语的一个难点。

原文:有朋自远方来,不亦乐乎。

译文;It is a great pleasure to meet friends from afar.原文:这个都市圈设想五个层次展开。

【单选题】soft drink恰当的词义是。

A、软饮料B、不含酒精的饮料C、含酒精的饮料D、啤酒我的答案:B2【单选题】He has the assurance to ask me for money,这句话最恰当的译文是A、他保证不再向我要钱B、他保证把钱还给我C、他厚着脸皮向我要钱我的答案:C3【单选题】Two inspections missed the fault in the engine that led to the crash.这句话最恰当的译文是oA、两次检查都错过了引擎中导致事故的故障B、两次检查都没发现引擎中导致事故的故障C、两次检查都忽视了引擎中导致事故的故障我的答案:B【单选题】句子中划线词语的词性转换正确的选项是。

The program was not _popular with all of the school.学校里所有人都喜欢这个计划。

A、adjin.B、n—v.C、adj*D、n.-p我的答案:C5【填空题】写出下面句子中括号里面应该增译的内容。

Last year, the output of coal in this region amounted to about 20 percent of the country, of steel 25 percent, and of cotton 35 percent.去年,这一地区的煤产量约占全国总产量的20%,钢占25%。

棉花占35%O我的答案:第一空:the output of第二空:the output of第三空:产量第四空:产量1【单选题】汉语往往围绕主题展开句子,执行动作的主体是人,动作往往以人为中心进行,句子的主语也常是“人称主语”或称。

A、“物称主语”B、“无灵主语”C、“有灵主语”我的答案:C2【单选题】物价的涨落主要取决于供求之间的关系。

The prices of commodities fluctuate chiefly according to the demand and supply. 原文中的转换为译文的主语。

![[知识]英汉主语的差异比较及其翻译](https://uimg.taocdn.com/c0c8793ccec789eb172ded630b1c59eef8c79a8e.webp)

一、英、汉主语的类型英语里通常所说的主语是指语法主语,是句子中与谓语相对存在的成分,它在句子中一般位于主要动词之前,要求谓语动词与之保持一致关系,并需要谓语动词有所陈述,也就是说,主语是谓语陈述的对象,用来说明谓语所陈述的是“谁”或“什么”。

从语法意义上讲,英语的主语不可或缺,且只能由名词、名词短语或主格代词担当,其它词类做主语必须转化成名词性质的短语,如不定式、动名词形式;从语义上讲,主语可以是施事,也可以是受事。

潘文国在《汉英语对比纲要》中把英语的主语分为四种,即施事主语、受事主语、形式主语、主题主语。

汉语的主语是位于一个句子的前半部的陈述对象,往往由名词、数量词或代词充当,也可以由动词、形容词或词组充当。

此外,空间方位词和时间名词也可以充当主语。

从语法意义上讲,主语和谓语之间不存在一致关系,主语在一定的语境里可以省略;从语义上讲, “主语可以是施事、受事、工具、与事、结果、描述对象、判断对象、评议对象等”。

因此,汉语至少有10 种主语。

即(1)施事主语( “警察抓住了三个小偷”) , (2) 受事主语( “三个小偷都抓住了”) , (3)零位主语( “下雨了”、“刮风了”) , (4)主题主语( “老虎是一种动物”) , (5)时间主语( “昨晚抓住了三个小偷”) , (6)地点主语( “公共汽车上抓住了三个小偷”) , (7)工具主语(一把菜刀闹革命) , (8)方式主语( “这么快就盖好了一座房子”) , (9)存现主语( “处处有热心人”) , (10)关系主语( “这件事请保密”)二、英、汉主语的差异比较(一)主语显著与话题显著赵元任、李纳和汤生认为,英语是主语显著性的语言,汉语是话题显著性的语言。

要弄清楚两种语言之间的这种差别,首先必须明白主语和话题二者之间的联系和区别。

英语是偏重形合的语言,句子以主谓结构为纲,前后勾连,节外生枝,叠床架屋,句子复杂而不流散。

在这种句子结构中,主语不可或缺,主语对全句具有“全面密切的关系”,且要求谓语在人称和数上与之保持一致关系。

英汉语言翻译的比较英汉语言翻译的比较导语:翻译涉及到两种语言的转换,涉及到两种语言在表达某一文本的同一个内容时的各种表达方式。

这些表达方式,有的是相似的,有的是有差别的。

下面本文将从词汇、句子结构、篇章及文化四个方面对英汉两种语言差异进行对比分析。

一、英汉词汇对比与翻译英国翻译理论家Newmark曾说:“文本翻译的大多数工作都是在词汇层面上完成的”。

许多学习者在翻译时逐字逐句地把汉语翻译成对应的英语,从而导致“中国式英语”现象的频繁发生,其根本原因是受到了汉语的干扰。

英汉词汇可以从以下几个角度进行对比:(一)词义比较1.词的多义性英语词义比较灵活,词的涵义范围比较广,词义对上下文的依赖性较大,而汉语词义比较严谨,凝滞,词的含义范围比较窄,词的意义比起英语词义对上下文的依赖性比较少。

英语一向被认为是一种适应性、可塑性较强的语言。

Eric Partridge: Words do not have meanings; people have meanings for words.(词本无义,义随人意。

)英语词义灵活,突出地表现为一词多义。

例如:“story”这个词,汉语的词义是“故事”,但在英语中,在不同的上下文中却有不同的词义。

如:2.抽象与具体英语表达中常使用抽象名词,这类名次涵义抽象笼统,往往给人以一种“虚、暗、曲、隐”的感觉。

而汉语用语倾向于具体,常常以实的形式表达虚的概念,以具体的形象表达抽象的.内容,并给人以一种“实、明、直、显”的感觉。

3.静态与动态英语常用静态词汇,具体体现在较多的适用名词和形容词。

而汉语则多使用动态词汇。

如:He is a good eater and a good sleeper.他能吃又能睡。

4.构词法(1)英语主要构词法有派生、转化和合成三种,汉语主要有派生、转化、合成、重叠四种。

(2)英语派生可用于名词、动词、形容词等,汉语派生只用于名词。

(3)重叠是汉语主要构词法之一,英语则无重叠法。

牛津高阶英汉双解词典上给出主语(subject)的含义是a noun, noun phrase or pronoun representing the person or thing that performs the action of the verb, about which sth. is stated or in a passive sentence that is affected by the action of the verb (在主动句中执行动词的动作或在被动句中受到动词动作影响的代表人或物的一个名词、名词词组或代词就叫主语)。

A Grammar of Contem-porary English一书对主语所下定义是“the subject of the sentence has a close general relation to…what is being discussed‟; the‘theme’of the sentence, with the normal implication that something new (the predicate) is being said about a‘subject’that has already been introduced in an earlier sentence”(Quirk, 1973:34)。

根据《朗文当代英语词典》,主语是“a noun, noun phrase,or pronoun that comes before a main verb and represents the person or thing that performs the action of the verb or about which something is stated”。

黄伯荣、廖序东在其所著的《现代汉语》中把主语定义为:1.“在主谓词组中,主语是陈述的对象,放在谓语前面,回答…谁‟或者…什么‟的问题。

英汉互译中物称和人称的转换及其对翻译教学的启示作者:邓小燕来源:《文艺生活·文艺理论》2013年第04期摘要:在英汉互译中,常常要进行物称和人称的转换,本文从这一角度出发,探寻将英汉对比差异结合到翻译教学中的新思路,进而提高翻译教学质量。

关键词:物称;人称;英汉对比;翻译教学中图分类号:G42 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2013)11-0250-01在翻译教学过程中,教师越来越注重英汉对比差异的讲解,但是如何将这些差异融入翻译教学中,进而指导翻译实践,这是一个问题。

物称和人称是英汉差异之一,本文将对如何让学生深刻体会这一差异,将其内化为翻译技巧,并且提高教学质量进行探讨。

一、英语多物称,汉语多人称所谓物称,是指用无生命的或抽象的事物做主语。

英语多用物称,表达客观事物如何作用于人的感知,使事物以客观口气呈现出来。

英语更注重“什么事情发生在什么人身上”。

所谓人称,是指用有生命的人或动物做主语。

汉语多用人称,以人为中心,在表达上注重主体性描述。

汉语更注重“什么人发生了什么事”。

对比英汉两种语言就会发现,英语多用非人称主语,比如抽象名词或无生命的事物名称,同时又使用本来表示人的动作或行为的动词作谓语,因而这种句式往往带有拟人的修辞色彩。

同时,英语多用被动语态,这就让所要叙述的客观事物位于句首做主语,使得英语的“物称”更加明显。

汉语多使用人称主语,且较少使用被动。

因此,在英汉互译中,进行“人称”和“物称”的转换是非常必要的翻译技巧。

二、基于英汉对比的翻译技巧讲授方法对于翻译技巧的讲授方法,每个老师都有不同的讲解。

就物称和人称这一部分而言,如果老师就告诉学生要进行物称和人称之间的转换,再辅以大量的练习,然后就认为学生掌握了该种翻译技巧。

在实际的翻译过程中会发现,除非事先提醒他们进行物称和人称的转换,否则,学生依然会一头雾水,胡乱翻译。

究其原因,还是学生对于知识的掌握只停留在被动地接受的基础之上,未能将其很好地内化和吸收。

摘要:英汉两种语言的对比历来是各界学者备受关注的领域,二者源自不同的民族和文化,自然造成了语言表达上的千差万别,想要学好外语,必然要对其特点进行了解。

本文就英汉语言中物称与人称做主语的特点进行分析,针对其成因和在语句表达中的体现进行了探讨,以期能更好的指导翻译实践,为英汉对比研究提供新思路。

关键词:物称主语;人称主语;英汉对比思维方式是语言形成的机制之一,语言也是思维和文化的载体,思维方式决定了语言的表达形式,而语言表达形式反之也会影响着思维方式。

英汉两种语言源自不同的民族文化,在表达上自然有所差异。

英语民族重理性,重距离意识;汉民族重悟性,重参与意识。

因而在表达中,英文强调物称,即采用无生命的名词作主语,如实物、抽象的概念等等。

而汉语强调人称,即采用表示人或生命的名词做主语。

一、形成物称与人称语言特点的原因汉族文化追求“天人合一”及“物我合一”的思维境界,老子主张“人法地,地法天,天法道,道法自然。

”国学大师钱穆先生也指出“中国文化以人文为中心,以人生为本性,最富人文意识,最富人文精神,中国文化本质上是人本文化。

”能具有这样的思维方式,是因为中国原是一个以农耕文化为主的国家,在看天气、自然环境决定产出和生产量的时代背景下,“天”就是所谓的外在客观条件,而“人”也被放在了非常重要的地位。

反观西方文化追崇“物我二分”的宇宙观,著名国学大师钱穆在《晚学盲言》中写道“西方人马可波罗初来中国,作为游记,所述即偏在物不在文,西方人读其述,疑其虚构不实,则对中国物质成就,尚知景慕可知”。

西方是典型的商业文化,在这样的背景下决定了西方人对于物质格外重视;此外,西方人看重逻辑抽象、思维等方面,因此形成了与汉族文化截然不同的思维境界。

二、物称主语与人称主语的表现形式西方文化与中国文化的不同形成了英语与汉语中不同的表达方式。

中国文化的“天人合一”的思维导向使得很多中文句子中都以人为主语,习惯性的从人的角度来描述事物,当人称不言而喻时,又常常隐含人称或省略人称。