第五章 民俗文化圈理论

- 格式:ppt

- 大小:116.50 KB

- 文档页数:29

钟敬文民俗学概论第2版复习笔记及详解钟敬文《民俗学概论》(第2版)笔记和考研真题详解内容简介本书是钟敬文《民俗学概论》(第2版)教材的学习辅导书,主要包括以下内容:1.整理名校笔记,浓缩内容精华。

在参考了国内外名校名师讲授该教材的课堂笔记基础上,复习笔记部分对该章的重难点进行了整理。

因此,本书的内容几乎浓缩了该教材的知识精华。

2.精选考研真题,详析解答思路。

本书精选了部分名校的相关考研真题并予以详细解析,有利于强化对重要知识点的理解。

目录上编第1章概述1.1 复习笔记1.2 考研真题与典型题详解第2章物质生产民俗2.1 复习笔记2.2 考研真题与典型题详解第3章物质生活民俗3.1 复习笔记3.2 考研真题与典型题详解第4章社会组织民俗4.1 复习笔记4.2 考研真题与典型题详解第5章岁时节日民俗5.1 复习笔记5.2 考研真题与典型题详解第6章人生礼仪6.1 复习笔记6.2 考研真题与典型题详解第7章民俗信仰7.1 复习笔记7.2 考研真题与典型题详解第8章民间科学技术8.1 复习笔记8.2 考研真题与典型题详解第9章民间口头文学(上)9.1 复习笔记9.2 考研真题与典型题详解第10章民间口头文学(下)10.1 复习笔记10.2 考研真题与典型题详解第11章民间语言11.1 复习笔记11.2 考研真题与典型题详解第12章民间艺术12.1 复习笔记12.2 考研真题与典型题详解第13章民间游戏娱乐13.1 复习笔记13.2 考研真题与典型题详解下编第14章中国民俗学史略14.1 复习笔记14.2 考研真题与典型题详解第15章外国民俗学概况15.1 复习笔记15.2 考研真题与典型题详解第16章民俗学研究方法16.1 复习笔记16.2 考研真题与典型题详解复习笔记及详解上编第1章概述1.1 复习笔记一、民俗与民俗学(一)民俗1.民俗:即民间风俗,指一个国家或民族中广大民众所创造、享用和传承的生活文化。

一、民俗学是什么?这个词是怎么来的?1、民俗是指一个国家或民族中广大民众所创造、享用和传承的生活文化。

民俗学是一门以民间风俗习惯为研究对象的人文科学。

从根本上来说民俗学是研究人类与自然基本关系的学问。

2、民俗作为专业学科术语,是由1846年英国学者汤姆斯床创用的。

民俗一词在中国很早就出现,但作为学科专业名词是在1922年12月7号北京大学《歌谣》《发刊词》中。

二、日本民俗学之父及他的两种研究方法?中国民俗学之父?1、日本民俗学之父——柳田国男。

2、方言周圈论:这个研究方法应用到一般民俗事象上,用以研究文化传播的规律,就发展成为“文化周圈论”(语言的变化一般从文化中心开始,像圆形波纹一样向四周传播,其影响力也越来越小,因此边远地区保存着较多的古语。

)重出立证法:即比较研究法。

3、中国民俗学之父——钟敬文三、民俗的基本特征、功能1、基本特征:集体性、继承性和扩布性、相对稳定性和变异性、类型性(基本全世界都有洪水的传说,具有某些共同点)、规范性和服务性。

2、功能:教化功能、规范功能、维系功能(维系人类的生存繁衍)、调节功能。

四、神话是什么?传说是什么?(民间)故事是什么?1、神话:神话是人类各民族历史发展的特定阶段的普遍产物。

一般来说,神话发生在从原始氏族社会到文明社会的早期。

在古希腊,神话体系的发展充分而完美。

但是从柏拉图开始,神话就因其幻想和非理性因素受到攻击和排斥。

(神话是谜语,神话本身就具有“谜”的性质,同“谜”有着不解之缘;神话是解释神人关系)2、民间故事:广义的指民众口头创作的所有散文体的叙事作品,包括神话、传说、幻想故事、生活故事、民间寓言、民间笑话等。

狭义的指除了神话、传说以外的散文体的口头叙事,包括幻想故事、生活故事、民间寓言、民间笑话等。

——这也是我们今日民间故事中的研究对象。

3、传说:是人民群众口头创作、传播,与一定的历史人物、历史事件或地方古迹、自然风物、社会习俗有关的故事。

此说法尚不能科学的区分传说与故事。

第五讲社会组织民俗一、社会组织民俗1、社会组织民俗-社会组织民俗:组织在建立、成员互动、组织运行和目标实现过程中形成的习俗惯制。

-主要研究传统的社会组织:家族/宗族、行会、帮会、香会、钱会等等。

现代组织的民俗文化研究。

2、社会组织方式-构成社会的基本单位是什么?个体是如何组织起来的?有意义的分析单位是什么?个体—家庭—家族—(共同体)—社会个体—家庭—组织—(阶层)—社会个体—家庭—种姓—(身份群体)—社会3、中西方社会的组织方式的差异-家庭对不同的社会都有着重要的意义,但是不同社会中,对超出家庭的范围的社会的组织过程中,家庭的意义是不同的。

费孝通:差序格局——团体格局许烺光:宗族、种姓、俱乐部-这种社会组织方式的差异会反映到现代社会生活的不同的层面。

即使离开家庭,也希望建立亲族性质的纽带,确定自己的位置,遵循互惠的原则。

4、中国人的组织关系的特征1)区分内外——人际关系在现代组织中的影响,对管理带来的影响。

内外的划分又是模糊的,以个人为本位不断向外推及或者改变。

2)亲缘关系、地缘关系、业缘关系以及其他关系的扩展。

形成不同类型的圈子。

3)区分公私——缺乏现代公民精神,对公共领域和事务的管理面对的问题。

-中国人生活在持久的、把近亲连接在家庭和家族的情景之中,“个人受制于寻求相互间的依赖。

”依赖别人正如别人依赖自己,不论在时间上延续多久。

最核心的:中国人的孝道。

-家族和宗关关系结构,或者扩大的关系结构,人们就是居于相互依赖的网络之中。

-每个人基于这个网络确定身份和地位,参照的网络会由于情景的变化而变化。

奉行不同的准则。

-家族或者宗族对成员的行为具有约束力,形成一个共同体或者村落社会的伦理关系和秩序。

-人与人之间的一般化关系纽带,血缘关系亲缘关系之外,作为公民,作为承担的正式的角色,形成相应的规范和秩序。

-个人和群体遵循的是多层面的关系秩序。

既包括家内关系伦理和秩序,也包括正式的法律制度和规范。

-民俗学所探究的是正式规范之外的个人或者群体在组织过程中所遵循的规范和秩序,需要通过多个层面来分析。

民俗学概论(讲义)《民俗学概论》教案绪论知识点:掌握民俗的概念、特征与功能,了解中国民俗文化悠久历史,理解中国民俗文化的多元化和丰富性。

民俗的构成、养成与传承、民俗的调查与研究、民俗文化在当今旅游业中的作用。

第一节民俗的定义一、民俗的定义民俗,就是民间的风俗惯,指一个国家或民族中广大民众在长期的历史生活过程中所创造、享用并传承的物质生活与精神生活文化。

从民俗与人类社会的关系来看,民俗起源于人类社会群体生活的需要。

从民俗与时代的关系来看,民俗虽然源于传统,但也是在现实生活中仍然发挥着特定功能的一种社会文化现象。

从民俗与文化的有关系来看,民俗是民族文化的重要组成部分,属于民间文化。

历史上人们对民俗的概念有不同的狭义理解,大致有四种:文化遗留物说、精神文化说、民间文学说、传统文化说。

现在我们讲的民俗是广义的民俗。

二、民俗的分类民俗是一个极为复杂的复合体,作为一种生活文化,渗透与于人类生活的各个领域,从一个社会的经济基础到上层修建的各种制度和意识形态,多数附有一定的民俗行为及有关的心理活动,因此很难进行泾渭分明的分类。

但是,作为一种实际研究和便于作为一种知识的流传,又必须进行分类,使之成为相对有独立性的子系统。

按照我们课本,将民俗分为物资民俗、社会民俗、精神民俗、语言民俗等四个类别。

物质民俗:指人民在创造和消费物质财富过程中所不断重复的、带有模式性的活动,以及由这种活动所产生的带有类型性的产品形式。

社会民俗:也叫社会组织及制度民俗,指人们在特定条件下所结成的社会关系的惯制,涉及从个人到家庭、家族、乡里、民族、国家乃至国际社会在结合、交往过程中所使用并传承的集体行为方式。

精神民俗:指在物质文化与精神文化基础上形成的有关意识形态方面的民俗。

语言民俗:指通过口语约定俗成、集体传承的信息交流系统,包括民俗语言和民间文学两大部分。

第二节民俗的特征与社会功能一、民俗的特征(一)小我性小我性,又叫社会性,是指民俗在产生、流传过程当中所体现出的根本特征。

非物质文化遗产保护中文化圈理论的应用作为世界各民族文化之间的传承与交流平台,中华文化一直受到各国人民的关注和喜爱,在全球文化交流中发挥着重要作用。

而随着全球化进程的加速,保护和传承民族文化遗产成为人类面临的一项重大课题。

非物质文化遗产是民族文化的重要组成部分,而其传承保护面临的困境和挑战越来越严峻。

本文拟探讨文化圈理论在非物质文化遗产保护中的应用,以期对于如何保护和传承非物质文化遗产提供借鉴和启示。

文化圈理论是美国人类学家佛兰克·博斯提出的理论,它认为文化不是孤立的而是相互关联的,各个文化形成了一个圈层。

文化圈理论的意义在于它突破了民族国家的局限,把文化联系起来,突出了文化遗产的全球性。

文化圈理论在非物质文化遗产保护中的应用是多方面的。

首先,文化圈理论提出了文化交流和互动的观点,强调了不同文化间相互融合的重要性。

非物质文化遗产继承人要通过接触、了解和学习其他文化,逐步打破本土文化的固化,增强文化自信,吸收其他文化元素,形成多元的文化背景。

例如,中国的非物质文化遗产的传承需要借鉴其他国家的经验,拓宽受众面,创新传承方式,使其更具有现代性、普及性和可持续性。

文化圈理论的观点有助于拓展非物质文化遗产与世界各国文化的交流,推动非物质文化遗产的传统和现代的融合和传承。

其次,文化圈理论还强调了非物质文化遗产中的社会性和历史性。

文化不是静态的,它随着时间的推移而发生变化,且不同的社会环境和历史背景也会影响文化的发展。

因此,对非物质文化遗产的保护必须重视其历史和社会背景。

例如,在中国的非物质文化遗产传承中,一些项目由于受到现代化影响较大,传统传承方式已经不适用,一些技术传承对象也逐渐减少等,需要结合社会发展的背景来制定可行的传承方案。

文化圈理论在解决这一问题中具有先见之明,特别是在非物质文化遗产的数字化和记录方面有着重要的作用。

最后,文化圈理论也强调了非物质文化遗产的“多维度性”。

即,每一项文化遗产都有其凝聚群体、调适自然、运用技艺等方面的特点。

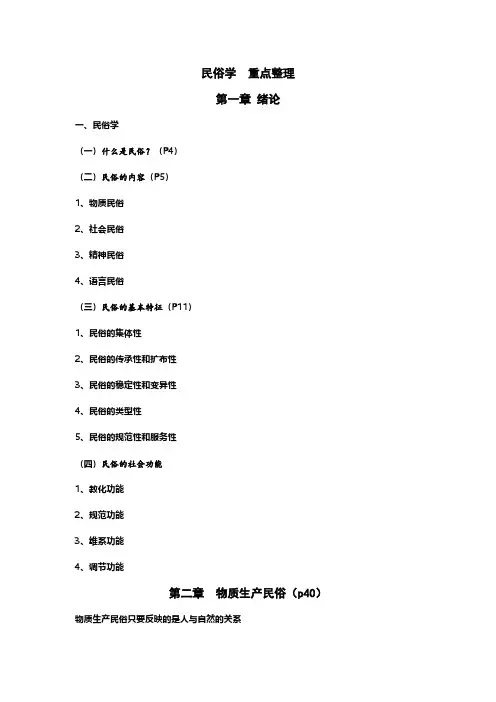

民俗学重点整理第一章绪论一、民俗学(一)什么是民俗?(P4)(二)民俗的内容(P5)1、物质民俗2、社会民俗3、精神民俗4、语言民俗(三)民俗的基本特征(P11)1、民俗的集体性2、民俗的传承性和扩布性3、民俗的稳定性和变异性4、民俗的类型性5、民俗的规范性和服务性(四)民俗的社会功能1、教化功能2、规范功能3、维系功能4、调节功能第二章物质生产民俗(p40)物质生产民俗只要反映的是人与自然的关系一、特征(一)地域性(二)季节性(三)功能性(四)科学性二、农业民俗的特点(p41)1、农业耕作的时序、节令习俗2、占天象、测农事的习俗3、卜农事丰歉,祈福、禳灾的习俗4、农业禁忌、祭祀习俗5、祭田神、先农和社神的习俗6、农业生产过程习俗7、农业娱乐风习三、狩猎、游牧和渔业习俗(p49)了解本节相关禁忌、谚语即可四、工匠民俗重要特点(p62)(一)师承关系的系谱性(二)技术传授的封锁性(三)生产活动的神秘性第三章物质生活民俗(一)、饮食民俗的特点(p74)(二)、服饰构成要素的变化与服饰承载观念的变化(p86)1、人类社会早期:服饰的变化主要来自构成要素的变化(服饰的五个构成要素:质,形,饰,色,画)2、人类跨入文明时代之后:服饰的变化主要来自观念的变化各民族服饰所体现的社会观念,大致有以下几个方面a、崇宗敬祖,强调礼仪伦常b、求吉心理c、表现民族的自我意识d、成为某种政治观念的载体(三)、中国民居建筑共同的民俗特点(p97)1、聚族而居2、房屋式样大体相同3、城镇附近有长亭而无旅社4、民房低于官府5、中国哲学思想和神秘文化在居住建筑民俗中随处可见第四章社会组织民俗一、宗族组织民俗构成的要素有哪些?P105较为完整的宗族组织包括有血缘关系的丁口,显示这种血缘关系的族谱、祠堂、祖坟,资助这一组织及其活动的族产,以及协调这种关系的族规和族房长。

(一)有血缘关系的丁口:在宋代以前,贵族和官宦的血缘组织可以形成世家大族,而普通人的族通常指“五服”和“九族”。

民俗学概论(讲义)阶层性是指民俗在不同社会阶层中有不同的表现形式和传承方式。

不同社会阶层的人们在生活方式、价值观念、文化惯等方面存在差异,因此民俗也会因社会阶层的不同而呈现出不同的特征。

四)历史性民俗是随着时间的推移而不断演变和发展的,具有历史性。

民俗的形成和演变受到历史、地理、经济、政治、文化等多种因素的影响,因此民俗也会因时代的变迁而发生变化。

二、民俗的社会功能一)维系社会稳定民俗作为一种社会文化现象,可以通过传承、共享等方式,增强社会成员之间的凝聚力和归属感,从而维系社会稳定。

二)传承文化遗产民俗是一种传统文化遗产,通过传承可以使其得以保存和发扬光大,从而维护民族文化的多样性和独特性。

三)促进文化交流民俗作为一种文化现象,可以促进不同民族、不同地区之间的文化交流和融合,增进相互了解和友谊。

四)推动经济发展民俗文化在旅游业中发挥着重要作用,可以为当地经济发展带来巨大的经济效益和就业机会。

同时,民俗文化也可以成为一种文化产品,为文化产业的发展提供支持。

民俗的审美功能,指民俗活动中所体现出的美感和艺术价值,能够满足人们对美的需求,促进文化的传承和发展。

6、娱乐功能民俗的娱乐功能,是指民俗活动在人们日常生活中所起的娱乐作用,能够缓解人们的压力和疲劳,增强身心健康。

7、纪念功能民俗的纪念功能,指民俗活动中所体现出的历史和文化记忆,能够让人们更好地了解自己的文化传统和身份认同。

8、经济功能民俗的经济功能,是指民俗活动在促进经济发展和增加收入方面所起的作用,如节日庆典和民俗旅游等活动能够带动地方经济的发展。

审美功能是指民俗文化对社会成员心理产生的悦耳悦目、悦心悦意、悦志悦神的影响。

民俗的审美功能与调节功能密切相关,民俗文化中的许多事象不仅可以满足人们的心理需要,而且从内容到形式都具有民间审美的意义。

在中国民俗学学派中,XXX先生的书最先讲到了民俗的构成和养成。

据XXX的理论所演化的各种书,都是很守旧而传统的东西,或者说创新度不大。

民俗学重点第一章绪论一、“风俗”:一词指人民群众在社会生活中世代相承、相沿成习的生活模式,它是一个社会群体在语言、行为和心理上的集体习惯。

二、民俗四种学说:1、文化遗留物说 2、精神文化说 3、民间文学说 4、传统文化说三、民俗的基本特征:1、民俗的集体与模式性:民俗的集体性,是指民俗在产生流传过程中所体现出的基本特征,也是民俗的本质特征。

集体性体现了民俗文化的整体意识,也决定了民俗的价值取向,这是民俗文化的生命力所在。

2、民俗的传承性与扩布性:民俗的传承性,是指民俗文化在时间上传衍的连续性,及时的纵向延续性;同时也是指民俗文化的一种传递方式。

民俗的扩布性则指民俗文化在空间上伸展的蔓延性,也是指民俗文化的横向传播过程。

民俗的传承性和扩布性,使民俗的传承成为一种时空文化的连续体。

扩布性,也称传播性,它是指民俗文化在空间平面上的伸展。

3、民俗的稳定性与变异性:民俗的稳定性是指民俗一旦产生,就会伴随着人们的生产及生活方式长期相对的固定下来,成为人们日常生活的一部分。

变异性也是民俗文化的显著特征,它是指在民俗传承和扩布过程中引起的自发和渐进的变化。

4、民俗的类型性:民俗的类型性或模式性,是指民俗文化的表现形式是一种民众共同遵守的标准。

5、民俗的规范性和服务性:民俗文化就其实质而言,是人们在长期生产实践和社会实践中创造的语言和行为模式。

是民众生活中约定俗称的,它对民众的思想和生活产生强大的约束力量,迫使人们在一定的道德和习惯规范中行事。

服务性功能:(1)首先,民俗文化的创造是服务于社会的。

(2)其次,民俗文化服务于生产和生活实践。

(3)其三,民俗文化协调民众心理,满足民众的审美需要。

四、民俗的社会功能:1、教化功能:指民俗在人类个体的社会化文化过程中所起的教育和模塑作用。

2、规范功能:指民俗对社会群体中每个成员的行为方式所具有的约束作用。

3、维系功能:指民俗统一群体的行为与思想,使社会生活保持稳定,使群体内所有成员保持向心力与凝聚力。

非物质文化遗产保护中文化圈理论的应用

“文化圈”理论指的是一个地理、文化及社会因素交织而成的区域性文化组织,人们

在该文化圈内共同分享着一种或多种相同的文化价值观念、语言、习俗、信仰和传统等。

这一理论的提出,对非物质文化遗产保护起到了重要的作用。

首先,“文化圈”理论能够帮助我们对非物质文化遗产进行精细化的区分和分类,因

为每个文化圈都有其独特的非物质文化遗产,这些文化遗产的形成与文化圈的发展之间相

互关联,文化圈中的人们因信仰、传统、语言、思维方式等方面的共性所致,会塑造出独

特的文化氛围和文化风貌,从而形成独具特色的非物质文化遗产。

其次,“文化圈”理论能够引导我们更好地保护和传承非物质文化遗产。

在文化圈内,非物质文化遗产得以长期存在并得到传承,是因为这些文化遗产具有与文化圈相融合的特性。

在保护非物质文化遗产的过程中,如果能够根据具体文化圈的特点,展开系统性的保

护与传承计划,将更有利于非物质文化遗产的长久保存与传承。

再次,“文化圈”理论有助于增进不同文化圈之间的交流与合作。

不同的文化圈之间,由于存在很大的差异性,会给人们关于彼此的认知造成误解或者偏见。

通过发挥文化圈的

背景性和文化交流的枢纽作用,可以更好地促进文化交流与理解,增进不同文化圈之间的

互动和合作,推动非物质文化遗产在不同文化圈之间的交流与互通。

总之,“文化圈”理论的应用有助于我们更加深入地理解非物质文化遗产的本质,能

够引导我们更加巧妙地对这些文化遗产进行保护和传承,同时也能够促进不同文化圈之间

的交流与合作,为构建更加多元、包容、共享的世界文化格局提供有益思路。

非物质文化遗产保护中文化圈理论的应用文化圈理论是在生态学和人类学领域提出的一种理论,用来描述人类文化如何在特定的地理环境中形成和发展。

在非物质文化遗产保护中,文化圈理论被广泛应用于研究和保护各种形式的非物质文化遗产,对于整体认识和理解文化遗产的形成和传承具有重要意义。

非物质文化遗产是指由人群共同创造、传承并进一步发展的非物质的生活实践和表现形式,包括口头传统和表演艺术、社会实践、仪式和节日等。

在保护非物质文化遗产的过程中,文化圈理论主要从以下几个方面应用:文化圈理论可以帮助我们理解非物质文化遗产的形成和发展。

文化圈理论认为,文化是一种生态系统,不同文化群体通过相互作用和交流,在特定的地理环境中形成了独特的文化圈。

文化圈内的成员通过共同的价值观、生活方式和传统实践,形成了一种稳定的文化系统。

研究非物质文化遗产时,可以通过文化圈理论来分析和解释文化圈内的特定文化表现形式的形成原因和演变过程。

文化圈理论可以帮助我们识别和保护非物质文化遗产。

非物质文化遗产的保护需要认识到文化圈的存在和重要性。

在一个文化圈中,不同的文化表现形式相互联系和影响,彼此发展和传承。

保护某一项非物质文化遗产不仅仅是对该项遗产本身的保护,还需要考虑和保护与之有关的其他文化表现形式和传统实践。

而文化圈理论可以帮助我们全面认识和理解非物质文化遗产所在的文化圈,从而更好地制定保护策略和措施。

文化圈理论还可以帮助我们促进不同文化之间的交流和合作。

文化圈理论认为,不同的文化圈之间通过交流和合作,可以促进文化的发展和传承。

在非物质文化遗产保护中,不同文化圈之间的交流和合作可以促进各个文化圈的传统知识和技艺的传承和发展,同时也可以促进各国之间的文化交流和理解。

文化圈理论为我们提供了一种促进不同文化之间交流和合作的平台和框架。

非物质文化遗产保护中文化圈理论的应用【摘要】本文主要介绍了非物质文化遗产保护中文化圈理论的应用。

文章从理论基础入手,介绍了文化圈理论对非物质文化遗产保护的重要性。

接着,探讨了文化圈理论在实际应用中的具体作用,以及对非物质文化遗产传承的影响。

然后,分析了文化圈理论在保护工作中的局限性,同时展望了未来发展方向。

总结了文化圈理论在非物质文化遗产保护中的重要性,并展望了应用前景。

通过本文的阐述,有助于更好地理解和运用文化圈理论,促进非物质文化遗产的保护与传承工作。

【关键词】关键词:非物质文化遗产保护、文化圈理论、理论基础、实际应用、传承影响、局限性、未来发展、重要性、应用前景。

1. 引言1.1 介绍非物质文化遗产保护非物质文化遗产指的是人类非物质领域的传统文化表现形式和创造性活动,包括口头传统、表演艺术、社会实践、节庆仪式、知识与实践技术等。

这些非物质文化遗产承载着一个国家或地区的文化认同和历史记忆,对于保护和传承具有重要意义。

随着现代化进程的加快和全球化的影响,许多非物质文化遗产面临着严重的威胁,如传承人口减少、传统知识流失、传统技艺失传等问题日益突出。

保护非物质文化遗产已成为全球文化保护的重要议题之一。

非物质文化遗产保护的核心在于尊重和保护当地社区的传统文化,促进其传承和发展。

这需要通过制定相关政策法规、开展社区教育、加强研究考证等方式来实现。

也需要重视非物质文化遗产与当代社会的互动和传承,使其在当代社会中发挥积极作用。

保护非物质文化遗产不仅是对过去的尊重和珍视,更是为了让这些宝贵的文化传统得以传承并与时俱进,为人类文明的多样性和丰富性做出贡献。

1.2 介绍文化圈理论文化圈理论是人类学家马尔代夫斯基提出的一种文化传播理论,认为文化传播主要发生在一个具有相似语言、宗教、价值观念和习俗的文化圈内。

文化圈理论强调人们所处的文化环境对于个体的思维方式和价值观念具有深远影响,认为个体的行为和观念是在特定文化圈内被塑造和传播的。

非物质文化遗产保护中文化圈理论的应用1. 引言1.1 介绍非物质文化遗产保护的重要性非物质文化遗产是人类文明的重要组成部分,包括口头传统、表演艺术、社会实践、仪式,传统手工艺技艺等等。

这些非物质文化遗产承载着特定的文化认同和价值观念,在传承和保护中起着不可或缺的作用。

非物质文化遗产的保护至关重要,首先是因为它们是人类文化多样性的重要体现。

每一个社会群体都有其独特的传统和习俗,这些传统及文化形式代代相传,构成了不同文化圈的独特风貌。

保护非物质文化遗产可以帮助传承和发扬这些独特的文化传统,促进文化的交流与融合。

非物质文化遗产的保护对于维护社会稳定和促进文化振兴具有重要意义。

通过传承和保护非物质文化遗产,可以促进社会凝聚力,增强社区认同感,带动当地文化产业的发展,为文化经济的繁荣做出贡献。

保护非物质文化遗产是保护人类文明多样性和传统文化的重要手段,对于社会的文化发展和进步具有不可忽视的作用。

我们需要加强对非物质文化遗产的保护和传承工作,保护这些宝贵的历史文化遗产,让其继续在人们的生活中发挥作用。

1.2 介绍文化圈理论的概念和作用文化圈理论是由德国文化学者弗雷德里希·格劳库提出的,旨在探讨不同文化之间相互影响和交流的方式。

该理论认为,在一个特定的地理区域内,具有相似文化背景和价值观念的人们形成了一个文化圈。

这个文化圈内的成员在日常生活中通过语言、传统、习俗等方式相互交流,形成了独特的文化体系。

文化圈理论强调文化的传承和共享,认为文化是人类共同的财富,应该得到尊重和保护。

在非物质文化遗产保护方面,文化圈理论起着至关重要的作用。

通过研究文化圈内的传统技艺、节日庆典和口述传统,可以更好地理解和保护这些非物质文化遗产。

文化圈理论帮助我们认识到非物质文化遗产不仅仅是一种文化表现形式,更代表着一种生活方式和思维方式。

通过加强文化圈的交流和合作,可以促进非物质文化遗产的传承和发展,实现文化多样性的维护和推动。

非物质文化遗产保护中文化圈理论的应用非物质文化遗产保护是文化保护的一部分,它的任务是保护那些包括传统技能、表演方式、节庆习俗和口头传说等非物质文化遗产形式,从而拯救它们免于消失。

文化圈理论同样是一个重要的观念,它是指地域和文化之间的相互影响和相互作用。

本文旨在探讨文化圈理论在非物质文化遗产保护中的应用。

首先,我们需要明确非物质文化遗产在什么程度上与文化圈相关。

事实上,非物质文化遗产贯穿于许多不同的文化圈中,它们是每个文化之间的交流和相互依存的证据。

例如,在亚洲文化圈中的传统医学实践,如针灸和拔火罐,是中华文化贸易和文化传播的产物。

同样的,泰国和印度的佛教文化也在亚洲各地引起了广泛的关注和尊重,许多国家都在采用和应用与佛教相关的非物质文化遗产。

因此,非物质文化遗产在文化圈中的传承和演变是保护和促进非物质文化遗产的重要因素。

其次,文化圈理论对非物质文化遗产保护具有指导意义。

文化圈理论强调文化之间的相互作用和相互影响,这与非物质文化遗产的保护形式是一致的。

在实践中,非物质文化遗产的保护需要大量的跨学科交流,需要从文化学、考古学、艺术史、社会学等多个学科领域汲取知识和经验,以满足不同的文化需求。

文化圈理论为跨领域知识交流和经验分享提供了支持,通过了解和尊重不同的文化和它们之间的关系,促进相互依赖和坚固文化遗产的保护。

此外,文化圈理论可以促进非物质文化遗产的传承和发展。

非物质文化遗产传承依赖于传人,有时候可能需要将这一传统技能或方法传递给不同的文化圈的人。

在这种情况下,文化圈理论可以通过提供创新性的传承方法来支持非物质文化遗产的传承和保护。

例如,在传承中国京剧这一非物质文化遗产的过程中,文化圈理论可以协助寻找和推广适合传承该剧种的人群,建立类似于社区组织或传统文化继承人力量的平台,以最大限度地防止这一技能和技术在传承过程中的丧失。

综上所述,文化圈理论在非物质文化遗产保护中的应用是一项重要的任务。

它可以支持非物质文化遗产在各种文化圈之间广泛的交流,促进以保护为基础的重视传承,同时利用优秀的传承方法。