鄂伦春族 萨满服饰

- 格式:pptx

- 大小:2.00 MB

- 文档页数:8

鄂伦春族的萨满教文化鄂伦春族萨满的产生及发展经过了漫长的过程。

今天我们只能在(古代文献)、人类学调查材料、鄂伦春人的民间文学以及现存的萨满祭祀活动中研究和探讨其产生的时代及背景,一般说来对自然的崇拜是人类最早的意识活动,也是对自然界最初认识的反映。

1.鄂伦春人的崇拜演变与萨满的由来鄂伦春人世世代代生活在深山密林中,在其历史发展的最初阶段,由于生产力水平的低下,对于自然界中的种种现象,诸如峻岭、奇特的树木、变幻云朵、电闪雷鸣等,皆认为是某种神奇的力量在指使着。

祖先们认为包罗一切的宇宙天神“恩都力”主宰。

山有山神“白那恰”栖息在高山峻岭、悬崖峭壁中,主宰山中的一切飞禽走兽。

火有火神“透欧布坎”,它不仅给人以光明的温暖,又可以使树木山林变为灰烬;风有风神“苏义哈”,它一旦发怒便可使树木拔地而起,大地一片荒芜。

除外还有雷神“阿克的恩都力”、太阳神“地拉恰布坎”、月亮神“别亚布坎”、北斗星神“奥伦布坎”等在整个自然崇拜中,鄂伦春人对山、火及北斗星更加崇拜。

图腾崇拜是随着氏族制度的发展而形成的。

那里人们不能理解人类的起源,认为某种特定的运动与本氏族有血缘联系,因而加以崇拜。

鄂伦春人对运动的崇拜是同狩猎密切联系在一起的。

在当时的环境下,衣食都取之于野兽身上。

在祖先的眼中,人不及动物的地方太多了。

既没有惊人的力量,又没有快捷速度。

因此,他们崇拜这些为人所没有的动物的固有之本质和力量。

同时,狩猎又是一个不稳定的生产方式,尤其是在早期,鄂伦春人的狩猎工作十分简陋,在猎获凶猛野兽过程中,时常受到野兽的伤害,甚至失去生命。

于是,在这种与猛野兽的生存斗争中,由于人的软弱而又产生了对动物的崇拜。

在鄂伦春族的动物崇拜中熊是最普遍的。

至今,这个民族对熊仍有许多禁忌。

诸如:不能直呼其名“牛牛赫”。

而称雄性为“雅亚”(祖父)、雌性为“太贴”熊死了,不能说死了,而要说睡着了。

而且要为熊举行风葬仪式。

在鄂伦春族民间口头中保留着大量祭祀熊的萨满曲调。

鄂伦春族习俗服饰鄂伦春人爱穿用毛皮缝制的各种服装。

他们不仅冬天穿皮装,就是夏天也有许多人穿,而上山狩猎那就更是少不了要穿它了。

因为毛皮服装,既能御寒又能防雨,而且还耐磨,非常适合狩猎时穿用。

鄂伦春人的皮装主要是用狍皮制作的,也有用犴皮和鹿皮的。

夏季狍皮为沙毛,可以用来缝制春秋的皮袍,也可以翻穿为毛朝外的狩猎伪装。

冬季狍皮为绒毛,可以用来缝制冬袍。

缝制毛皮服装时一般都用兽筋,如狍筋、犴筋等。

另外,鄂伦春族妇女还非常喜欢戴绣有各种图案的狍皮手套。

这种手套的缝绣工艺相当精湛,在手套背上都绣有鸟兽等动物图案,每个图案都是一个美好的希望。

居住沿河流而移动,逐野兽而迁徙,是鄂伦春人的居住特点。

他们在山林中四处游猎,每到一处就选择地势高,水源充足,避风而阳光好的地方,将他们的家──仙人柱搭设起来。

"仙人柱",也称撮罗子,是一种可以随时搭起来或拆解的简易房屋。

一般是用几十根9 米长左右的桦木或柳木杆和一些桦树皮、兽皮之类的东西搭设而成的。

在搭设仙人柱时,每根木杆都要埋到土里二寸多深,上端向中心倾斜,互相交叉固定,形状如同半张开的伞架。

仙人柱的大小根据家庭人口的多少来决定。

夏天,仙人柱搭设在比较高的地方,这样,有利于通风散热。

外面盖的是桦树皮、芦苇或白布。

冬天搭设的比较矮小,外面盖的是各种兽皮。

仙人柱的门一般都是向南或向东开。

门上挂一张狍皮或桦树皮,用来档风。

正对着门的地方叫“玛路”,这是最尊贵的席位,专供长者或男宾坐卧,禁止有月经的妇女坐卧。

因为在这里挂着保佑全家人畜平安的神像。

猎手们的枪或弹药放在“玛路”的两侧。

门的两侧是“奥路”,它与“玛路”用扁木板就地隔开,里面铺一些干草和兽皮,用来坐卧。

在左边的“奥路”为大,是主人的席位;右边的为小,是晚辈坐卧的地方。

仙人柱的中央,是一堆日夜燃烧着的火,人们利用它煮食、取暖、照明。

在仙人柱的顶端留一空隙,用来排烟。

仙人柱的搭设和拆解都很方便。

把几根带叉的树杆支起来后,再把其余的几十根树杆围着立起来,就形成了一个圆椎形的架子,然后把桦树皮或兽皮围上就可以了。

黑龙江少数民族服饰民俗比较研究——以鄂伦春族、满族为例摘要:民族服饰可以说是一个民族的代表,由于不同民族的生活环境、文化历史等因素的影响,造成民族之间的服饰差异性较大,每一个民族都有自己独特的服饰,展现出独特的文化价值。

基于此,本文以黑龙江为例,对当地少数民族服饰民俗进行比较,对比满族与鄂伦春族,从着装的角度分析,进一步探索其功能,明确现阶段的差异化因素,分析服饰的内涵,以促使我国少数民族服饰得到长远发展。

关键词:黑龙江;少数民族;民族服饰;文化;引言:少数民族服饰民俗是我国服饰文化的重要组成部分,对于少数民族文化传承与发展具有积极的促进意义。

经过数千年的不断发展,服饰已经不再单纯是表面上的含义,更是一个民族的文化与审美特征表现,体现着民族的精神。

我国是一个多民族国家,五十六个民族各具特色,尤其是在民族服饰上,各不相同,差异化较为明显,展现出独特的价值。

一、黑龙江少数民族服饰民俗比较—以鄂伦春族、满族为例在我国东北地区,由于地理位置因素影响,少数民族数量较多,进而其民族服饰呈现出多样化,尤其是在黑龙江流域一带,以丰富华美、绚烂多彩为特征,形成独具一格的少数民族服饰文化,展现出独特的特征性。

在研究过程中,满族、鄂伦春族为例,从上身着装、服装饰品以及下身着装开展:(一)上身着装对比1.短衣短衣是我国少数民族常见的服饰,呈现出较强的实用性,其类型较多,如马褂、坎肩、端罩等,以短小的形式存在,符合人们的需求。

短衣的构成较为独特,从肩头到袖头,呈现出直线型,其袖笼与下摆呈弧线形,领子为曲线形,在衣襟与袖口处进行镶边,选择彩色绸缎进行装饰,具有良好的色彩性,可以呈现出女性的美。

以满族的短衣为例,马褂是一种常见的衣服源自于男子骑马而得名,马褂的长度较短,不过腰,四面开叉,通常情况下在长袍之外,起到抵御风险的目的[1]。

马褂的形式较为独特,有对襟、大襟、琵琶襟多种,在不断的发展过程中逐渐演变,形成一种独特的高领对襟,同样是四面开叉,袖子较短,穿着时可以漏出长袍,该形式的服装在民国时期还是正式场合的服装,男女形式均有,如下图为马褂,1.长袍鄂伦春族是北方地区的少数民族,其上身常见袍装,在日常的生活过程中,人们长期的从事游猎活动,因而设计者需要保证其着装便于游猎,并且其材质通常为当地的动物皮毛,多数为鹿皮或者狍子皮,达到保暖御寒的目的。

萨满服饰的造型与纹样图案研究作者:刘妍来源:《戏剧之家》2018年第23期【摘要】近年来,随着我国文化建设的逐步深入,国家对非物质文化遗产的重视力度也越来越大。

其中,作为东北地区少数民族服装重要代表的萨满服饰也日益得到了人们的关注。

其造型与纹样图案在我国少数民族服装之中具有自身强烈的特点,同时也充满了宗教文化性。

本文以萨满服饰的造型与纹样图案为切入点,深入分析其造型艺术与纹样图案,并在此基础上探究其所蕴含的文化内涵,希望对于促进萨满服饰的造型与纹样图案研究有一定的积极影响。

【关键词】萨满服饰;造型;纹样图案研究中图分类号:J51 文献标志码:A 文章编号:11007-0125(2018)23-0144-01在反映少数民族独特的民族文化、民俗风情、宗教信仰、色彩喜好以及审美特征等方面,其民族服饰具有重要的参考价值。

一个少数民族的服饰区别于其他民族服饰的重要特征就在于其独有的民族性造型与纹样图案。

在我国东北地区,萨满服饰的艺术审美性与宗教文化性在其造型与纹样图案中十分鲜明地反映了出来,是我国少数民族服饰文化研究的重要组成部分,因此吸引了越来越多人的注意。

一、萨满服饰的艺术造型(一)造型种类神帽、神裙、神服、鞋靴、披肩以及神服上的相关配饰等是萨满神服的主要构成部分,而萨满神服正是萨满服饰的主体所在。

需要明确的一个问题是,尽管萨满教在北方地区已经成为了很多少数民族的信仰,但在服饰造型方面,不同民族间的萨满服饰却存在着较大的差异。

由灵禽崇拜而产生的“羽式神帽”是萨满神帽在造型上的主要特征所在,此种“羽式神帽”以三五只或者数十只鸟式饰物为主要装饰品,部分神帽在前额处还点缀有流苏。

就“羽式神帽”的具体样式来说,其鸟式造型多种多样,在鸟尾部分有的以铃铛作为悬挂物,有的则缀有飘带,而“羽式神帽”的主要制作材料则为铜或铁金等,通过层叠的方式做出帽子的形状。

窝领长袖袍是萨满神服的主要造型之一,犴、鹿皮以及狍皮是窝领长袖袍的主要材料来源。

56个民族服装及解析

中国有56个民族,每个民族的服装都有其独特的风格和特点。

以下是一些常见民族的服装及解析:

1.汉族:汉族的服装是汉服,汉服有礼服和常服之分,具有宽松、飘逸、简洁等特点。

2.苗族:苗族的服装以色彩斑斓、工艺精美著称,其中以苗绣最为独特。

刺绣工艺精湛。

3.彝族:彝族的服装多采用大红大绿的颜色,具有浓烈的民族特色。

男装多为宽大的长袍。

女装则以左襟大右襟小的款式为主。

4.壮族:壮族的服装以蓝黑色的对襟上衣和齐膝短裤为主,女性还会佩戴银饰和头巾。

5.布依族:布依族的服装多为蓝、黑、白等颜色,男性穿短装。

女性穿长裙和围裙。

6.朝鲜族:朝鲜族的服装以宽松、飘逸、色彩鲜艳为特点,女性喜欢穿短裙和长筒袜。

7.藏族:藏族的服装具有浓厚的宗教色彩,男性多穿长袍和马褂,女性则穿宽大的裙子和对襟上衣。

8.维吾尔族:维吾尔族的服装具有浓厚的西域风格,男性多穿短装和马掛,女性则穿长裙和薄纱上衣。

9.哈尼族:哈尼族的服装以黑色和红色为主色调,男性多穿短装和马褂,女性则穿长裙和薄纱上衣。

10.哈萨克族:哈萨克族的服装以宽大、厚重为主,男性多穿长袍和马

褂,女性则穿长裙和薄纱上衣。

11.白族:白族的服装以白色为主色调,男性多穿短装和马褂,女性则穿长裙和薄纱上衣。

以上是一些常见民族的服装及解析,每个民族的服装都有其独特的风格和特点。

反映了中国多元文化的丰富多彩。

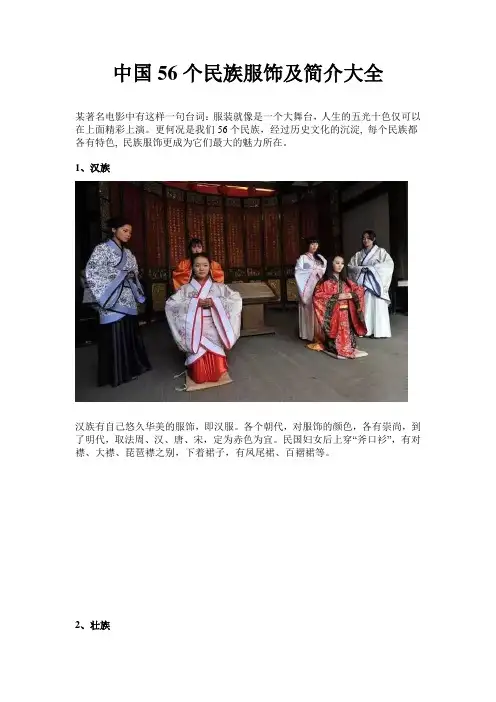

中国56个民族服饰及简介大全某著名电影中有这样一句台词:服装就像是一个大舞台,人生的五光十色仅可以在上面精彩上演。

更何况是我们56个民族,经过历史文化的沉淀, 每个民族都各有特色, 民族服饰更成为它们最大的魅力所在。

1、汉族汉族有自己悠久华美的服饰,即汉服。

各个朝代,对服饰的颜色,各有崇尚,到了明代,取法周、汉、唐、宋,定为赤色为宜。

民国妇女后上穿“斧口衫”,有对襟、大襟、琵琶襟之别,下着裙子,有凤尾裙、百褶裙等。

2、壮族壮族妇女穿藏青色或深蓝色矮领、右衽上衣,衣领、袖口、襟边都绣有彩色的花边,下着黑色宽肥的裤子。

扎布贴、刺绣的围腰,戴绣有花纹图案的黑色头巾。

壮族服饰一般都用自织的土布制成。

3、满族满族妇女一年四季都穿袍服,其中最具特色的旗袍。

领、襟、袖的边缘镶上宽边作为装饰。

满族把深绛色看作福色,还崇尚白色。

早期的面料大多都是用烙铁烫绘的方式绘制在兽皮和毛毡面料上。

4、回族回族妇女习惯戴披肩盖头,只把脸露在外面,根据年龄的不同,选用的颜色有所不同,姑娘用绿色的,中年用青色的,老年用白色的。

5、苗族苗族分布较广,支系众多,服饰有明显的地域差异。

妇女较典型的装束是短上衣、百褶裙。

苗族衣料以麻织土布为主,普遍使用独具特色的蜡染、刺绣工艺。

头、颈、胸及手等部位配有银饰,苗族的银饰在各民族首饰中首屈一指。

6、维吾尔族维吾尔族女子普遍穿连衣裙,外罩坎肩或上衣。

妇女和姑娘都喜欢用天然的乌斯蔓草汁画眉,染指甲,戴耳环、手镯、戒指、项链等。

妇女外出时,要带头巾或蒙面纱。

衣料一般选用著名的“艾得里斯绸”。

7、土家族土家族女装上衣矮领右衽,领上镶嵌三条花边(俗称“三股筋”),襟边及袖口贴三条小花边栏杆;下穿“八幅罗裙”,裙褶多而直。

传统衣料多为自织自纺的青蓝色土布或麻布,史书上称为“溪布”、“峒布”。

8、彝族彝族妇女着百褶裙、戴头帕,生育后,可戴帽或缠帕,喜佩耳饰、手饰,戴银领牌。

传统衣料以自织自染的毛麻织品为主,传统色彩为黑、红、黄三色。

Culture/人文神秘的萨满服饰□孙海虹满族是我国东北地区的少数民族之一,萨满信仰在其民族文化建构中有着重要的作用,萨满服饰作为满族精神文化的载体,是满族萨满信仰的物化体现,呈现出独特的审美追求。

它既体现历史传承又体现生活起居,对我们了解满族人民的意识观念和文化内涵有着重要的借鉴作用。

特殊配饰在祭神的萨满仪式中,萨满常常在身上穿戴披挂一些与萨满教观念密切相关的帽子、衣裙、鞋子、神偶、铜镜、神刀、神箭、神枪等,统称为萨满服饰。

按照祭祀的不同形式,萨满服饰可分为家神祭服和野神祭服两种类型。

家神祭即依清廷颁行的满洲祭奠规定而行的祭礼,在这种形式的祭祀过程中,萨满服饰与之相应。

在传世长篇口碑《两世罕王传》《乌布西奔妈妈》等资料记载中,萨满上身穿白汗衫,下身穿羽服,或者东珠串编制的光服,象征着光明,飞翔依靠太阳的光芒,天光一色。

萨满灵魂在飞天的过程中,并不是一帆风顺的,需要和很多恶魔以及对立的神灵作斗争。

此时它身上的白光即是保护色,令敌人无可奈何,后来的萨满舞蹈中仍然存在这种装束的遗迹。

野神祭服风格较为古朴,这是野神祭保持部落祭俗的缘故,上身为白色对襟汗衫,铜镜、披肩作为其装饰品,下身神裙色调不一,分为衬裙和罩裙两部分,主要以颜色艳丽的绸缎做成,裙子下摆上镶嵌海水、云朵等纹饰,与日常衣饰人文/Culture相比,做工更为精细,雕琢也更加细致。

萨满神服主要由神帽、神衣、神裙、神靴以及多种灵物的配饰组成。

神帽上的配饰标志着萨满的等级和神技的高低。

不同的萨满神系,神帽上的图饰各不相同,鹿神系的图饰为鹿角枝杈,狼神系的图饰为狼爪、狼尾、狼头骨等,鸟神系采用鹰头型帽饰。

神衣主要由鱼皮和兽皮制作而成,例如刺猬皮、鹿皮、袍子皮、虎皮等,古人把这些看作有灵性的物品,因此用以制作神衣,穿上神服的萨满在祭祀中才能与神灵沟通。

神服的特点具有明显的女性特征,这是由北方少数民族母性崇拜和生殖崇拜而来。

一些萨满先民进行水祭、海祭、天祭时,将树叶和草混合以皮遮盖隐私处,其余部分皆裸露,以此种方式表达祭祀的虔诚。

五十六个民族服饰的特点中国是一个多民族的国家,拥有五十六个民族。

每个民族都有着独特的服饰文化,体现出各自的特点和风格。

下面,我将为大家介绍一下五十六个民族服饰的特点。

1. 汉族服饰:汉族是中国的主要民族,其服饰特点是色彩丰富多样、样式简洁大方。

男性常穿长衫和直裤,女性则穿旗袍或汉服。

2. 蒙古族服饰:蒙古族的服饰特点是宽松舒适,适合草原上的生活。

男性穿长袍、肚兜,女性则以褂子为主。

3. 回族服饰:回族的服饰特点是朴实大方,以黑色和白色为主。

男性常穿白色长袍,女性则穿黑色长褂。

4. 藏族服饰:藏族的服饰多以红色和黑色为主,样式独特。

男性常穿长袍和长裤,女性则穿长袍配上大披肩。

5. 维吾尔族服饰:维吾尔族的服饰多以彩色为主,富有民族特色。

男性穿长袍和长裤,女性则穿彩色褂子。

6. 壮族服饰:壮族的服饰以青色和黑色为主,多有刺绣和银饰。

男性常穿袍子和裤子,女性穿半臂褂子。

7. 布依族服饰:布依族的服饰以红黑为主色调,样式简洁大方。

男性穿短衣和短裤,女性则穿百褶裙。

8. 朝鲜族服饰:朝鲜族的服饰以彩色和白色为主,样式独特。

男性穿白色长袍和宽松裤子,女性则穿彩色长裙。

9. 满族服饰:满族的服饰多以红色为主,富有浓厚的宫廷特色。

男性穿长袍和长裤,女性穿旗袍或长裙。

10. 侗族服饰:侗族的服饰以彩色为主,样式独特。

男性常穿上衣和长裤,女性则穿长裙和披肩。

11. 瑶族服饰:瑶族的服饰以黑色和红色为主,样式别致。

男性穿上衣和长裤,女性穿长褂和长裙。

12. 白族服饰:白族的服饰以白色和蓝色为主,有浓郁的江南水乡风情。

男性穿上衣和裤子,女性穿白色长袍和长裙。

13. 土家族服饰:土家族的服饰以灰黑色为主,样式简单大方。

男性穿短袍和裤子,女性也穿短袍和裤子。

14. 哈尼族服饰:哈尼族的服饰多以彩色和白色为主,富有民族特色。

男性穿长衫和长裤,女性穿旗袍和长裙。

15. 傣族服饰:傣族的服饰以红色和白色为主,样式独特。

男性穿上衣和长裤,女性穿长袍和长裙。

萨满图腾与北方少数民族服饰纹样我国北方是萨满教的发源地和聚集地,满族、鄂温克族、赫哲族、蒙古族、鄂伦春族等北方少数民族文化深受萨满文化的影响。

北方少数民族服饰在萨满文化的影响下,其纹样多采用萨满图腾,并集中自然元素、日月星辰、动物、植物四类。

一、自然元素图腾与北方少数民族服饰纹样信仰萨满教的人们把自然界发生的各种现象当成神灵表达意志的方式,为了避免自然界中的风、雨、雷、电等自然现象所带来的灾难,自然元素的崇拜也由此而产生。

因此,萨满也会把自然神灵封为偶像,也就是自然界中与气象有关的神灵崇拜。

满族每年都会举办盛大的火神祭祀,他们认为火可以孕育万物生命。

蒙古族萨满“博·萨满”在祭祀施法时所穿的萨满围裙上都会绣有红色火焰纹及红色蝴蝶图案。

萨满教对水神信仰由来已久,水神一般被塑造成女性的形象。

在满族萨满鼓面海神的图腾图案中,层叠卷曲的海浪正是人们对于现实生活中海的抽象描述。

那乃人萨满的矮帮靴也带有抽象海浪形图腾(图1),层层叠叠的海浪纹样不仅起到了装饰的作用,也是一种萨满文化的体现。

二、日月星辰信仰图腾与北方少数民族服饰纹样在萨满教的信仰中,日月星辰占据着极其重要的地位。

因为人们觉得太阳是生命传承的本源,所以太阳神自古以来都是人类拜祭的主神。

人类又觉得是上天提供了一切的生存条件,从而被萨满教所崇拜和信仰。

黑龙江地区的萨满就会在自己特制的皮制手套上绘制十字太阳纹图案(图2)。

三、动物信仰图腾与北方少数民族服饰纹样动物与人类有着密切的联系,它们在为人类提供肉、皮毛等生活资源的同时,也对人类的日常生活带来了威胁,因此动物图腾也成为了萨满教图腾的一部分。

(一)鸟(鹰)图腾在萨满神话中,鸟类的传说是一个重要的组成部分。

萨满会将鸟的形象绘制在头饰上,这些形象多以鹰为主,而鹰头的数量,则代表其神力、神权的等级。

萨满神帽除了安装鹿角饰品作为法力标志外,那铜制的飞鸟就是神鹰的标志。

鹰是萨满神圣家族中独具特色的圣鸟,也是北方狩猎民和游牧民英武吉祥的象征。

研究交流鄂伦春族服饰纹样造型特点解析李粉黑河学院摘要:近年来,随着社会经济发展,加之互联网应用影响,我国多元文化生态日渐形成,一定程度上威胁了古老民族赖以生存在的文化生态环境,其传承与保护至关重要。

作为北方最古老的民族之一,鄂伦春族有着几千年的传承,并形成了独特的文化体系,在服饰纹样上依旧保留上浓郁的历史气息,其相关研究备受关注。

本文基于对鄂伦春族服饰纹样文化溯源的简述,就其造型特点进行了着重分析和研究。

关键词:鄂伦春族;服饰纹样;造型特点鄂伦春族作为我国最古老且稀有的种族,依旧保留着游牧民族的特点,对很多文化的传承逐渐流失,而其作为我国重要的文化遗产,对其保护至关重要。

鄂伦春族服饰不单单具有实用功能,还展现出了浓郁的文化魅力,对其纹样造型特点的挖掘,极具研究价值、文化价值,是传统文化发展的重要课题。

一、鄂伦春族服饰纹样文化溯源服装本身作为人类文明进步的成果,有着上千年的发展,其不仅仅源于物质生活方面的需求,更是承载着丰富的文化,彰显了民族精神,是对历史研究的最好佐证。

尤其是鄂伦春族服饰,更是承载着满满的民族宗教文化,表达着对美好生活的向往。

鄂伦春族作为我国东北地区最古老的民族之一,长期以狩猎为生,因而被称为“使用驯鹿的人”,其在上千年的发展中,形成了独特的文化体系,崇奉萨满教,这在其服饰纹样中多有体现。

同时,鄂伦春族有句谚语道,“男人不怕山高,女人不怕活细”。

在当时男耕女织的年代,鄂伦春族的男人们不畏艰难险苦,带回了大量动物皮毛。

在女人心灵手巧的加工制作下,形成了琳琅满目的纹样造型,是我国重要的非物质文化遗产。

二、鄂伦春族服饰纹样造型特点(一)种类多样鄂伦春族服饰纹样造型来源丰富,由于本族人长期处于漂泊的游牧生活状态,对物品的保留更多的是限于必需品,包括弓箭、兽皮、箩筐等,极简的作风,造就了其古朴的艺术风格,在女人心灵手巧的加工制作下,形成了炫彩斑斓的形态。

在经过长期的生活实践,为了避免服装袖口、领边、大襟等部位过度磨损,鄂伦春族人镶上了黑色的皮边,并纹绣上漂亮的花纹,如云纹、几何纹、植物纹等,兼具装饰功能和实用功能,彰显了鄂伦春族人的聪明才智。

鄂伦春族传统服饰艺术特征解析作者:闫天宝张晓丽来源:《艺术研究》2022年第01期摘要:從鄂伦春族传统服饰艺术特征入手,通过对鄂伦春族传统服饰造型、图案艺术特征的探析,分析鄂伦春族传统服饰艺术特征的内涵,并展现了鄂伦春族传统服饰中蕴含的审美情趣。

鄂伦春族传统服饰艺术是我国少数民族工艺美术的重要组成部分,丰富多彩的传统服饰艺术表现了鄂伦春族人对生活的热爱和对美好生活的向往。

基于鄂伦春族传统服饰艺术特征的解析对鄂伦春族民俗艺术的研究和传承与保护具有重大意义。

关键词:鄂伦春族传统服饰造型图案一、鄂伦春族传统服饰质朴淳厚的造型通常我们在观赏一件服饰的时候,首先映入眼帘的就是服装的造型,造型决定了服装的格调,展现了着衣者的气质,影响了他们的艺术风格。

鄂伦春族服饰造型朴拙自然、简洁大方,充分表现了渔猎民族的特征。

勤劳的鄂伦春族人凭借双手和仅有的简单工具在服饰上表达着自己对美的理解,鄂伦春族服饰的特点是充分利用面料和人体结构相结合,使服饰的造型具有极强的立体美感。

鄂伦春族传统服饰以毛皮服饰为主,因毛皮服饰立体感较强,所以这种毛皮服饰是装饰性和实用性的统一结合体,局部与整体和谐统一,造型古朴自然、独具鄂伦春民族特色。

①(一)鄂伦春族男女服饰造型差异鄂伦春族男性穿着的“依力格依”(短皮袍)(见图1),毛在里,皮在外,在下雨时就将皮袍反穿,能够起到很好的防雨作用。

“依力格依”针对季节的不同有秃领与立领两种衣领形式,为了皮袍开衫的方便,款式分为侧开式与对开式两种,皮袍一般采用整张毛皮子来制作,而皮袖部分则采用小块皮子拼接而成,整个皮袍的边缘部位采用兽皮包边缝制。

鄂伦春族男性穿着的长袍(见图2,图3)一般长度延展至膝盖下面,长袍与短袍的款式整体较为相似,细节略有不同。

长款男士皮袍在腰下两侧做开叉设计,长短款皮袍上的装饰图案较为相似,但男性长款皮袍上装饰图案种类较短款皮袍更加多样,有鹿角形图案、羊角形图案、云卷形图案、几何形图案等样式。

旧时东北农村人的服饰文化的内容服饰指人类的服装、鞋.帽以及各种装饰品,也包括文身和各种化妆品等。

人类诞生以后除了要解决饮食问题外,还要穿衣戴帽,来保护身体和防御寒冷以及风雨袭击、虫蛇咬伤等。

随着时代的发展,服饰从实用变为美化,并赋予很多的文化内涵,形成各种各样的服饰文化。

东北地区民间服饰往往与刺绣联系在一起,各民族的服装都有刺绣,其中所蕴含的文化与枕顶刺绣一样,包含着民俗文化和吉祥文化的内容,具体表现如下。

1.服饰与经济类型。

东北地区生态多样,民族众多,文化特征明显,从而决定了各民族服饰的特点,反之,服饰的款式、色彩、图案又反映出一定的经济类型。

在大、小兴安岭地区生活的鄂伦春族、鄂温克族、赫哲族、达斡尔族,长期生活在原始森林中,以渔猎作为主要的经济方式,加之气候寒冷,捕获的袍皮、鱼皮经过特殊工艺处理缝制成衣服,形成传统的狍皮、鱼皮服饰文化,如黑河市鄂伦春族狍皮制作技艺、鄂伦春自治旗孢皮制作技艺、黑龙江省赫哲族鱼皮制作技艺等。

同时,从狍皮、鱼皮服饰中也能看出鄂伦春族.鄂温克族、赫哲族的经济类型,只有在森林、河流中从事狩猎、捕鱼活动,才能就地取材缝制衣服,所以说孢皮、鱼皮服饰是这些民族渔猎经济的象征。

2.服饰与婚姻礼俗。

结婚是人生的大事,指男女两性的结合,并为一定历史时代和一定地区内社会制度及其文化、伦理道德规范所认可的夫妻:关系。

[1]东北地区每一个民族的结婚习俗都不相同,但服饰在这种礼俗中起了一定的作用,并具有某种文化的象征意义。

在吉林延吉地区,朝鲜族在婚礼当日,新娘身穿鲜艳的传统服装,头戴缀有宝石的黑帽子,脚穿白袜子和绣花鞋。

新娘的化妆比较简单,传统.上用红纸贴到脸上,现代改为在脸.上画三个5分硬币大小的红圈,用以辟邪。

新郎也要穿传统的服装,用墨绿色缎子制作,衣服上以金色丝线绣吉祥图案,头戴黑色丝质官帽,代表了婚礼的吉祥与喜庆。

科尔沁蒙古族在婚礼上,新郎身穿蓝色长袍,腰扎黄色腰带,带上佩蒙古刀和火镰,脚蹬黑色皮靴。