把握散文的结构思路-

- 格式:doc

- 大小:56.00 KB

- 文档页数:9

散文结构思路

1.时间序列结构:按照故事发生的时间顺序来组织散文。

通过描述事件的发生和发展,使读者能够跟随故事的进展,并逐步了解主题或观点。

这种结构适用于叙事性散文,例如回忆故事、旅行故事等。

2.空间结构:按照空间关系来组织散文。

通过描述不同地点或场景的特点和变化,使读者对所描述的地方有更深入的了解。

这种结构适用于描述性散文,例如描写自然风景、城市风貌等。

4.对比结构:通过对比不同的人、事、物或思想,使读者更加清晰地认识到其中的差异和共同点。

这种结构可以使散文更加有趣和生动,同时也有助于加深读者对话题的理解。

5.主题结构:以围绕一个主题展开不同的观点和体验为主线,组织散文。

通过从不同的角度对主题进行探讨,使读者对主题有更全面的理解,并产生思考和共鸣。

此外,在组织散文结构时,也可以采用以下手法:

1.开头引入:通过一种有吸引力的方式,引入读者的注意力,并激发他们对文章的兴趣。

2.过渡句:使用过渡句帮助文章内部各段落或段落之间的衔接,使文章的逻辑流畅。

3.梯度推进:从一些更小、更具体的事物开始,逐步推进到更广泛、更抽象的层面。

这种方式可以吸引读者,并使他们逐渐理解文章的核心思想。

4.结尾总结:在文章结束时,通过总结和回顾,强调主题或观点,给读者留下深刻的印象。

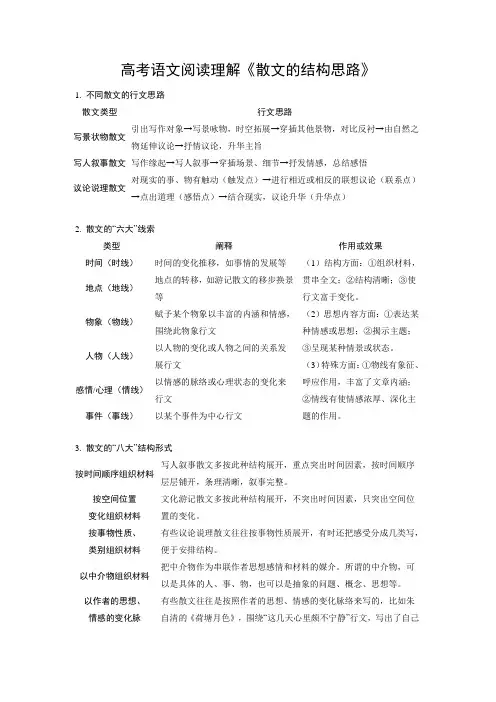

高考语文阅读理解《散文的结构思路》1. 不同散文的行文思路散文类型行文思路 写景状物散文 引出写作对象→写景咏物,时空拓展→穿插其他景物,对比反衬→由自然之物延伸议论→抒情议论,升华主旨写人叙事散文 写作缘起→写人叙事→穿插场景、细节→抒发情感,总结感悟 议论说理散文对现实的事、物有触动(触发点)→进行相近或相反的联想议论(联系点)→点出道理(感悟点)→结合现实,议论升华(升华点)2. 散文的“六大”线索类型阐释 作用或效果 时间(时线)时间的变化推移,如事情的发展等 (1)结构方面:①组织材料,贯串全文;②结构清晰;③使行文富于变化。

(2)思想内容方面:①表达某种情感或思想;②揭示主题;③呈现某种情景或状态。

(3)特殊方面:①物线有象征、呼应作用,丰富了文章内涵;②情线有使情感浓厚、深化主题的作用。

地点(地线) 地点的转移,如游记散文的移步换景等 物象(物线) 赋予某个物象以丰富的内涵和情感,围绕此物象行文人物(人线) 以人物的变化或人物之间的关系发展行文感情/心理(情线) 以情感的脉络或心理状态的变化来行文事件(事线)以某个事件为中心行文3. 散文的“八大”结构形式按时间顺序组织材料写人叙事散文多按此种结构展开,重点突出时间因素,按时间顺序层层铺开,条理清晰,叙事完整。

按空间位置变化组织材料文化游记散文多按此种结构展开,不突出时间因素,只突出空间位置的变化。

按事物性质、类别组织材料有些议论说理散文往往按事物性质展开,有时还把感受分成几类写,便于安排结构。

以中介物组织材料把中介物作为串联作者思想感情和材料的媒介。

所谓的中介物,可以是具体的人、事、物,也可以是抽象的问题、概念、思想等。

以作者的思想、情感的变化脉 有些散文往往是按照作者的思想、情感的变化脉络来写的,比如朱自清的《荷塘月色》,围绕“这几天心里颇不宁静”行文,写出了自己络组织材料内心的情感变化,使文章意蕴丰富。

以双线结构(复调)行文,分明线和暗线明线,即作品中直接呈现出来的线索,如时间线或空间线;暗线,即作品中未直接描述或间接呈现出来的人物活动或事件发展的线索,如作者的情感变化。

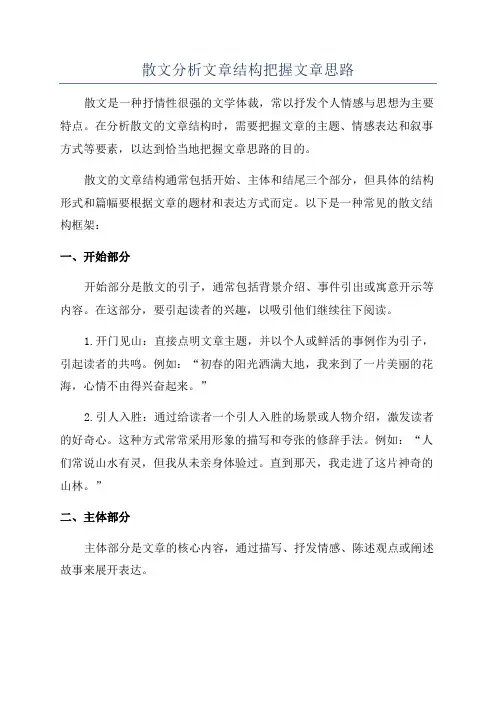

散文分析文章结构把握文章思路散文是一种抒情性很强的文学体裁,常以抒发个人情感与思想为主要特点。

在分析散文的文章结构时,需要把握文章的主题、情感表达和叙事方式等要素,以达到恰当地把握文章思路的目的。

散文的文章结构通常包括开始、主体和结尾三个部分,但具体的结构形式和篇幅要根据文章的题材和表达方式而定。

以下是一种常见的散文结构框架:一、开始部分开始部分是散文的引子,通常包括背景介绍、事件引出或寓意开示等内容。

在这部分,要引起读者的兴趣,以吸引他们继续往下阅读。

1.开门见山:直接点明文章主题,并以个人或鲜活的事例作为引子,引起读者的共鸣。

例如:“初春的阳光洒满大地,我来到了一片美丽的花海,心情不由得兴奋起来。

”2.引人入胜:通过给读者一个引人入胜的场景或人物介绍,激发读者的好奇心。

这种方式常常采用形象的描写和夸张的修辞手法。

例如:“人们常说山水有灵,但我从未亲身体验过。

直到那天,我走进了这片神奇的山林。

”二、主体部分主体部分是文章的核心内容,通过描写、抒发情感、陈述观点或阐述故事来展开表达。

1.折叠式叙述:逐步展开主题,通过细腻而有层次的叙述,将整个思想过程阐述出来。

例如:“我走进了这片深山,真切地感受到了自然的力量和美妙。

这里的花花草草、山川河流,宛如一幅自然审美的画卷。

”2.夸张和对比:通过夸张和对比的手法,强调散文中的主题和情感,产生强烈的感染力和鲜明的效果。

例如:“我来到了这座古老的城市,它破败而苍凉,却又散发着一股浓厚的文化气息。

古老与现代,在这座城市中交织着,形成了独特的魅力。

”三、结尾部分结尾部分是对散文的总结与应用,通常包括感悟、思考、呼吁或意义解读等。

通过对主题的再次强调和总结,营造出令人满意和耐人回味的结尾效果。

1.见微知著:通过对散文中其中一细节的描写和点评,进一步展开主题和思考。

例如:“细雨绵绵,如丝如缕,淅淅沥沥地洒落在大地上。

不禁让我想到了人类对自然的渺小和对生命的珍惜。

”。

高三语文散文常用结构思路有哪些以高三语文散文常用结构思路有哪些一、引子式引子是散文的开篇,它可以是一句话、一段话、一个情节或者一幅插图,通过引子,读者可以迅速进入故事的氛围,引起读者的兴趣,激发读者的情感。

引子式可以是直接引子、间接引子、双引子等。

二、对比式对比式是通过对比两个事物的异同来突出散文的主题。

可以通过对比两个人物、两个事件、两个时间、两个地点等来展示散文的主题。

对比式可以是并列对比、递进对比、转折对比等。

三、因果式因果式是通过描述事件的前因后果来展示散文的主题。

可以通过描述一个事件的发生原因和后果,或者通过描述多个事件的因果关系来展示散文的主题。

因果式可以是单因果、多因果、链式因果等。

四、叙述式叙述式是通过叙述一个故事或者经历来展示散文的主题。

可以通过描述一个人的成长经历、一个事件的发展过程、一个地方的变迁等来展示散文的主题。

叙述式可以是时间顺序、空间顺序、主题顺序等。

五、抒情式抒情式是通过表达作者的情感和思想来展示散文的主题。

可以通过描写自然景色、抒发个人情感、反思人生意义等来展示散文的主题。

抒情式可以是描写抒情、抒发抒情、抒发思考等。

六、议论式议论式是通过阐述观点、论证论点来展示散文的主题。

可以通过提出问题、分析问题、解决问题等来展示散文的主题。

议论式可以是提出观点、论证观点、总结观点等。

七、描写式描写式是通过描写人物形象、环境场景来展示散文的主题。

可以通过生动的描写语言、细腻的描写手法来展示散文的主题。

描写式可以是外貌描写、心理描写、环境描写等。

八、哲理式哲理式是通过思考人生的意义、追求真理来展示散文的主题。

可以通过提出哲理问题、探索哲理思考、阐述哲理观点等来展示散文的主题。

哲理式可以是提出问题、思考问题、解决问题等。

以上是高三语文散文常用结构思路,每种结构思路都有其独特的表现形式和特点,可以根据具体的主题和要素进行选择和运用。

通过合理运用不同的结构思路,可以使散文更加丰富多样,更加生动有趣。

浅谈高中散文教学的“三个把握”在语文教学的阅读和鉴赏方面,《语文课程标准》做出这样的要求:“在阅读与鉴赏活动中,不断充实精神生活,完善自我人格,提升人生境界,逐步加深对个人与国家、个人与社会、个人与自然关系的思考和认识。

”高中语文教材中,散文占有一定比例,这些文质兼美的名篇佳作,无论思想内容或艺术形式,都有很大的审美价值。

散文教学中,应按照散文的基本特点,着重从以下三个方面把握。

一、理清作者思路,把握结构线索散文因“散”而得名。

散文家李广田就说“散文的特点就是散”,他还形象地描画了散文的行文:“它很像一条河流,它顺了壑谷,避了丘陵,凡是可以流处它都流到,而流来流去却还是归入大海,就像一个人随意地散步一样,散步完了,于是回到家里去。

”(《谈散文》)表面看来,它的内容和形式往往很散。

正如郁达夫所说:“散记清谈易为,并且包含很广,人间天上,草木虫鱼,无不可谈”(《〈郁达夫自选集〉序》)但每一篇散文都有一条线索作为组织材料的中心,即散文的“神”,它是散文的主心骨,没有它,一篇散文就散了架。

在教学中,我们必须引导学生透过“散”的外部表现,掌握其内部的脉络,理出作者的思路。

林语堂先生在《动人的北平》一文中,从不同侧面描写了北平的风物,看似一粒粒零散的珍珠:北平是一个“珠玉之城”北平像是一个国王的梦境北平是清净的北平有多样性——多样的人北平有五颜六色旧的与新的色彩这些珍珠实则被一条主线串联起来,即北平的动人之处——宏伟、开阔、包容、舒适、平易。

阅读散文要善于通过“形”准确地抓住“神”。

总的来说,散文的线索反映作者的思路,体现作者的写作意图,文章如何开头结尾,突出哪些重点,运用哪些艺术手法等,都与线索有关。

教会学生把握散文线索,是理解作者命题立意和运用写作技巧的基础,对提高阅读鉴赏散文的能力很有帮助。

二、帮助学生领会散文的意境“情”是散文的核心要素之一。

散文的意境正是内情与外景的融合,深情与形象的交织。

分析散文的意境,应从具体的形象分析入手,把学生带入到作品情景交融的艺术境界,领会作者的情思,把握文章的主旨。

分析散文的结构思路一、了解散文的种类和类型散文有多种类型,如记叙文、抒情文、议论文、游记、杂文等。

不同类型的散文往往有着不同的结构特点和写作方法。

在分析散文结构之前,要先了解散文的类型,以便更好地理解和把握散文的结构。

二、分析散文的主题和中心思想散文的结构是为了表达散文的主题和中心思想而建立的,因此,分析散文的结构需要先确定散文的主题和中心思想。

通过分析散文的题目、开头和结尾,可以逐步揭示散文的主题和中心思想。

三、分析散文的段落结构散文通常由多个段落组成,每个段落一般表达一个主题或一个观点。

分析散文的段落结构可以从以下几个方面入手:1.段落之间的关系:分析各个段落之间的关系,包括衔接词的运用、句子结构的转变、主题的呼应等,以揭示段落之间的逻辑关系。

2.主题词的运用:分析各段落中的主题词,通过主题词的重复出现和变化,可以了解段落之间的主题内涵和逻辑关系。

3.段落结构的变化:分析各段落的结构特点和结构变化,如全文是并列结构还是递进结构,或者有没有对比、转折等结构手法的运用。

四、分析散文的修辞手法和表达方式散文常常运用各种修辞手法和表达方式,以增强作品的感染力和艺术性。

分析散文的修辞手法和表达方式可以从以下几个方面入手:1.修辞手法的运用:分析散文中是否运用了比喻、隐喻、排比、反问、对比等修辞手法,以探究作者表达思想和情感的方式和效果。

2.描述和抒情的比重:分析散文中描写事物和抒发情感的比重,以了解散文的主旨和议论内容。

3.文字运用的特点:分析散文中的文字选择和运用方式,包括句式的变化、用词的多样性、语言的生动性和音韵效果等。

五、总结散文的整体结构通过以上的分析,可以逐步了解散文的各个方面和细节,从而总结出散文的整体结构。

这个总结可以是对段落结构、表达方式和修辞手法的综合把握,也可以是对散文主题和中心思想的再归纳和概括。

六、评价散文的结构最后,可以对散文的结构进行评价,判断其是否合理、紧凑、丰富和有说服力。

散文的阅读方法及技巧

散文是一种自由、灵活的文学体裁,它不像小说那样有情节和人物,也不像诗歌那样有格律和押韵。

阅读散文需要一些方法和技巧,以便更好地理解和欣赏作者的思想和感受。

以下是一些散文的阅读方法及技巧:

1. 了解散文的特点:散文的特点是“形散神不散”,也就是说,散文的结构比较自由,但主题思想是集中的。

阅读散文时,要注意把握文章的主题和中心思想,理解作者想要表达的情感和观点。

2. 注意文章的结构:虽然散文的结构比较自由,但一般来说,散文都有一个开头、中间和结尾。

开头通常是引出话题或点明主题,中间是展开叙述或论述,结尾是总结全文或点明中心。

阅读散文时,要注意文章的结构安排,理解作者的思路和逻辑。

3. 品味语言艺术:散文的语言通常比较优美、生动、形象,富有感染力和表现力。

阅读散文时,要注意品味作者的语言艺术,欣赏其用词、造句、修辞等方面的技巧和特色。

4. 注意文章的细节:散文往往通过细节来表现生活的真实和情感的细腻。

阅读散文时,要注意文章中的细节描写,理解作者通过这些细节想要表达的意义和感受。

5. 多读多思考:阅读散文需要耐心和细心,需要多读几遍,反复品味和思考。

同时,也可以多读一些不同类型和风格的散文,扩大自己的阅读面和视野。

阅读散文需要注意文章的主题和中心思想、结构安排、语言艺术、细节描写等方面,同时要多读多思考,提高自己的阅读理解能力和欣赏水平。

散文阅读之结构方式与行文思路

首先,结构方式是指散文的组织形式和内部结构。

散文的结构可以分

为线性结构和非线性结构两种。

而在行文思路方面,散文的行文思路也有不同的方式。

另一种行文思路是循环。

散文中的循环行文思路在故事情节或者观点

的表达中,多次使用类似的词语、意象或者情感,通过反复呈现和强调来

达到表达目的。

这种行文思路能够增加作品的艺术感和韵律感,让读者在

反复的阅读中渐渐感受到散文的深意。

此外,还有一种行文思路是主题对比。

散文中的主题对比行文思路通

过对不同的主题或者观点进行比较和对照,引发读者的思考。

通过对比,

读者可以更加深入地理解散文的主题和思想,产生更多的思考和感悟。

总而言之,散文的结构方式和行文思路是在创作中要注意的重要因素。

合理的结构方式和独特的行文思路可以使散文更具表现力和魅力,给读者

带来更好的阅读体验。

高考文学类(散文)文本阅读 2 ——结构思路+例题分析【知识梳理】散文的结构思路是作者按照一定的条理表达思想的路径、脉络,是作品的内容的外在体现。

通常包括文章整体结构、段落结构、段与篇的逻辑关系、段与段之间的关系等。

主要题型分四大类:整体——把握文章组织材料的线索,分析散文线索的类型和作用;梳理文章的思路脉络;文章谋篇布局思路。

局部——分析句段在文中的作用(需了解散文结构组织的技巧)。

一、题型1——行文线索分析(一)线索就是文章结构的脉络。

是文章前后内容中都有的某个共同的东西,回答的是“围绕什么展开”的问题。

它是作者组织材料的思路在文章中的反映。

文章中所用的各种材料,犹如一粒粒散珠,只有用线索把它们串起来,才能成为光彩照人的珠链。

(二)散文常见的线索类型及作用:(三)分析线索作用的思路第一步——“定线索”第二步——“两个角度”分析线索作用二、题型2——行文思路的分析(一)分析散文结构思路主要涉及分析综合能力,散文“形散神不散”的特点决定了我们只有首先梳理清楚作品结构思路,才能理解散文内容。

行文思路分析就是梳理分析作者的这一构思布局。

高考考查行文思路分析题的侧重点在“梳理”上,又有两种考法:一是直接考查(即明考型),梳理行文思路;二是间接考查(即暗考型),梳理人物心理(感情)变化。

(二)行文思路行文思路是作者写作时为了深化和表达其思想感情而遵循的思维活动的线路,回答的是“先写什么、后写什么”的问题。

(三)行文思路分析的思路1.划分层次法——给全文划分层次,归纳层意,根据事件发生、发展的各个阶段,梳理出明确的结构思路。

(先写……再写……接着写……最后写……)。

2.寻找线索法——先找出文章线索,再按照线索归纳梳理。

(文章紧扣……展开叙事,先写……再写……最后写……)3.心理词(感情词)组合法——结合文本的层次或线索,以心理(感情)变化为突破口,用心理词(感情词)串起合理的先后顺序。

有的心理词(感情词)可从原文中检索,有的则需要自己概括加工。

高考语文专题复习-散文的结构思路复习目标1.会分析散文的结构和思路;2.会分析散文句段的作用。

考点解析(一)分析散文的结构思路思路,就是文章作者按照一定的条理由此及彼地表达思想的脉络、路径。

文章的思路隐含在文章的结构之中,一篇文章的结构就是文章思路的具体展现。

因此,要想把握住文章的总体思路,就应该从分析文章的结构入手,从归纳各段段意入手。

把握结构思路的基本方法:1.将文章划分为几个部分;2.概括各部分的要点;3.探究各部分的联系。

在整个过程中注意抓语言标志和中心句。

例1(2009重庆,五)阅读下文,完成第14~17题。

瓷器的意味池莉①只要日子一好,瓷器就是一个好东西。

现在人们越来越觉得瓷器是个好东西了。

②比如许多人搬了新家或是装修房子,只要稍有余地,便会置一架多宝柜,架上最少不了的就是瓷器。

瓷器的确是好看,其质地,造型,图案,色彩,没有其他什么工艺品可以媲关,实在是一件无可非议的雅物。

一般的东西,单从名字上看不出太大的好处,房子就是房子,住人的地方。

只有瓷器的名字取得讲究,如叫什么青花釉里红玉表春瓶的,简直就像欧洲古典女人的长裙,是绝不肯平铺直叙的,到处都镶了繁复的精致的华丽的花边,修饰出无穷无尽的意味。

③现在,瓷器毫无疑问是一件大雅之物。

然而它是怎么来的?是做什么用的?这么往深处一想,就会发现瓷器原来是一个大俗之物。

瓷器原来是作吃喝拉撒用的,最初脱胎于陶器。

在汉代之前,一般都烧制陶器,它的发明和用途直接源于人类基本生活的需要。

陶器发现的年代早,据说原始社会的燧人氏就会制造陶器了。

人类懂得了使用火,用火烤熟的食物是烫的,这就要求使用相应的容器,于是各种各样的为生活服务的陶器便被创造了出来。

釉是汉代发明的,有了釉之后,陶器便向瓷器大大地前进了一步。

但是瓷器也仍然是用于实际生活的,等到在现实生活中足够使用了,人们的物质生活也比较丰富了,这才有少数人的艺术天分开始觉醒,更高的追求出现了。

真正作为单纯欣赏对象的精美瓷器这才出世。

把握散文的结构思路【学习目标】1.把握文章的脉络。

2.把握结构思路的答题技巧。

第一课时考点解读2014年江苏省《考试说明》中要求:分析作品的结构,能力层级为C级。

“作品的结构”是作者写作思路的外在体现。

作者表达思想,要遵循一定的条理(顺序):先写什么,后写什么,如何关联等。

这种对作品的整体规划,便是思路;表现在作品中,就是作品的结构,即对材料的组织和安排。

对作品结构的考查包括三个方面的内容:一是作品的整体构思,贯穿全文的线索;二是照应类结构题;三是过渡类结构题。

【预习体验】一真题回顾1 (2012·高考大纲全国卷)阅读下面的文字,完成后面的问题。

听朗诵孙犁一九八五年,九月十五日晚间,收音机里,一位教师正在朗诵《为了忘却的记念》。

这篇散文,是我青年时最喜爱的。

每次阅读,都忍不住热泪盈眶。

在战争年代,我还屡次抄录、油印,给学生讲解,自己也能背诵如流。

这篇散文,是我青年时最喜爱的。

每次阅读,都忍不住热泪盈眶。

在战争年代,我还屡次抄录、油印,给学生讲解,自己也能背诵如流。

现在,在这空旷寂静的房间里,在昏暗孤独的灯光下,我坐下来,虔诚地、默默地听着。

我的心情变得很复杂,很不安定,眼里也没有泪水。

五十年过去了,现实和文学,都有很大的变化。

我自己,经历各种创伤,感情也迟钝了。

五位青年作家的事迹,已成历史:鲁迅的这篇文章,也很久没有读,只是偶然听到。

革命的青年作家群,奔走街头,振臂高呼,最终为革命文学而牺牲。

这些情景,这些声音,对当前的文坛来说,是过去了很久,也很远了。

是的,任何历史,即使是血写的历史,经过时间的冲刷,在记忆中,也会渐渐褪色,失去光泽。

作为文物陈列的,宗教信徒,用血写的经卷,就是这样。

关于仁人志士的记载,或仁人志士的遗言,在当时和以后,对人们心灵的感动,其深浅程度,总会有不同吧!他们的呼声,在当时,是一个时代的呼声,他们心的跳动,紧紧连接着时代的脉搏。

他们的言行,在当时,就是群众的瞩望,他们的不幸,会引起全体人民的悲痛。

时过境迁,情随事变,就很难要求后来的人,也有同样的感情。

时间无情,时间淘洗。

时间沉淀,时间反复。

历史不断变化,作家的爱好,作家的追求,也在不断变化,抚今思昔,登临凭吊的人,虽络绎不绝,究竟是少数。

有些纪念文章,也是偶然的感喟,一时之兴怀。

世事虽然多变,人类并不因此就废弃文学,历史仍赖文字以传递。

三皇五帝之迹,先秦两汉之事,均赖历史家、文学家记录,才得永久流传。

如果没有文字,只凭口碑,多么重大的事件,不上百年,也就记忆不清了。

文字所利用的工具也奇怪,竹木纸帛,遇上好条件,竟能千年不坏,比金石寿命还长。

能不能流传,不只看写的是谁,还要看是谁来写。

秦汉之际,楚汉之争,写这个题材的人,当时不下百家。

一到司马迁笔下,那些人和事,才活了起来,脍炙人口,永远流传。

别家的书,却逐渐失落,亡佚。

白莽柔石,在当时,并无赫赫之名,事迹亦不彰著。

鲁迅也只是记了私人的交往,朋友之间的道义,都是细节,都是琐事。

对他们的革命事迹,或避而未谈,或谈得很简略。

然而这篇充满血泪的文字,将使这几位青年作家,长期跃然纸上。

他们的形象,鲁迅对他们的真诚而博大的感情,将永远鲜明地印在凭吊者的心中。

想到这里,我的心又平静了下来,清澈了下来。

文章与道义共存。

文字可泯,道义不泯。

而只要道义存在,鲁迅的文章,就会不朽。

1985年9月21日晨改抄讫 (有删改)1.作者听朗诵时,“心情变得很复杂,很不安定,眼里也没有泪水”。

这是为什么?请简要分析。

2.解释下列两句话在文中的含意。

(1)这些情景,这些声音,对当前的文坛来说,是过去了很久,也很远了。

(2)想到这里,我的心又平静了下来,清澈了下来。

3.在作者看来,影响历史与世事流传的主要因素有哪些?请简要说明。

★4.这篇文章是怎样构思的?请简要分析。

2 【2012·高考重庆卷】阅读下面的文字,完成后面的问题。

太阳梦晓浩朋友老刘说起他做的一个梦,激动得满脸通红。

他梦见自己驾着一叶小舟,划行在太阳里。

那境界好动人啊。

太阳大得无边无沿,透明的浆液,把世界漫溢成一片红色,岸,在哪里?船桨轻轻一拨,溅起一串火红的水珠,落下时,它们忽然凝结成一座座山,千姿百态。

老刘是个画家,那时候,画山画得正苦。

听了老刘的话,我放眼望去,但见群山在我周围有节奏地起伏着,群山之上是蓝天,一轮硕日,漂泊在蓝天上,永恒地照耀着。

记得刚到拉萨的时候,我被惊呆了,一片明晃晃的阳光,铺天盖地而来,拼命地往身体里渗透,我觉得身后的影子都透着亮儿。

是不是在梦里?我走向那些经幡。

五颜六色的经幡,在阳光下舞蹈着,似乎一头连着天,一头接着地,天地之间一派和谐宁静。

一幢幢别致的藏式楼房和现代建筑,从绿树鲜花中冒出来,寺庙的金顶间杂其中,香火缭绕,放生羊和野狗昂着哲人般的头颅,在大街上踱步。

向生活深处走去,我知道这不是梦。

远方的亲朋好友非说这就是梦,神秘,朦胧,可想而不可及。

一位女友,曾在拉萨生活数月,后移居加拿大,她来信说:“想到拉萨我就想大哭一场,那真是一个梦,温暖而又明亮,它在我睡着的时候来了,醒来,它却飞走了。

”对于我来说,拉萨的一切都是那么真实,在我那间常摇曳着烛光的小屋里,我认识了一群又一群的寻梦人。

你见过一步一叩,跋涉千里而来的朝佛者吗?从某种意义上说,寻梦者的精神更为感人,他们为了追寻一个美丽的梦,翻越了无数精神意义上的大山,微笑着,走向太阳。

尽管,他们的身心遍体鳞伤。

一位年轻的战士,常年驻守在某个四季冰封雪锁的哨卡上,一天,下哨归来,迈过一个半米多的土坎,他跌倒了,再没爬起来,过度缺氧导致了他的牺牲。

一位大学生,为了抢救别人,被汹涌的泥石流吞没。

一次,在我出去采访的途中,车翻出十五六米,车棚碎了,我安然无恙……还有啊还有,无数恶魔张开大嘴,要吞没我们这些寻梦者。

我常常仰望太阳,流着无法抑制的泪水,感情的大堤在瞬间决口了。

想到夸父,他没追赶上太阳,却不是也为后人称颂么?幸福在于追寻这种过程本身。

朋友老刘实现了自己的梦。

他独创了一种画派,叫西藏山水画,得到国内外普遍承认,台湾三原色艺术中心还专门为他搞了个人画展。

我不止一次地为他的画所感动。

画面上,塞满了山,绝少人间气息,那山汹涌呼啸,奔腾流动着,下降,再升腾,势不可挡。

他的画里没画过一个太阳,然而,每幅画都能让人感到众山之上,那轮太阳充满理性的跳跃。

最近,我又见到了老刘。

只见他熊腰虎背,一摇一晃,整个一座山在晃动。

他说他又陷入了苦闷期。

他想在艺术上再上一个高峰。

是啊。

太阳只有一个,梦,是无数的。

★1 请就此梳理作者的写作思路。

2.怎样理解“他的画里没画过一个太阳,然而,每幅画都能让人感到众山之上,那化太阳充满理性的跳跃”这句话的含义?(4分)3.文章写老刘作画,又写了朝佛者、战士、大学生和“我”的事情,这样写的作用是什么?(6分)4.现实与梦的交织是本文突出的特点,请指出其具体表现。

它们蕴含了作者怎样的思想情感?(6分)【技法指津】就对全篇结构的考查而言,其命题设问方式往往表现为:①文章在材料安排上有何特点;②分析本文谋篇布局的技巧;③文章是如何表现主旨的。

那么,如何快速地分析文章结构,把握文章的脉络呢?1.辨明文体,选准角度文体不同,行文的思路会有不同,表现在结构层次上也有各自的特点。

记叙文常按时间、空间、人物、事件组织全篇的结构;小说的情节结构一般分为开端、发展、高潮、结局四个部分,只是有时为了介绍人物和背景才在开头加上“序幕”,为了深化升华主题才在结尾加上“尾声”;散文的结构尽管多种多样,但还是存在着某些大体相似的形态,有的是对比式,有的是逐层深入式、层层铺垫式,还有的是一线穿珠式或片断组合式。

辨明不同的文体,抓住这些结构特征,再选准适当角度展开分析,有助于准确把握全文。

就散文阅读而言,从线索、文眼、意境、手法(如欲扬先抑、烘托对比、虚实相生)等角度入手,可快速把握文章思路。

2.浏览首句,略知梗概文章的结构层次是受内容制约的,要想分清文章的层次,必须首先对全文、全段有大体的了解。

从整体上把握全文,这是解答文学作品阅读题必经的一步。

一篇文章都是由若干自然段组成的,而每一段又都有一个中心内容。

首句往往与本段内容密切相关。

如果我们把各段的首句抽调出来进行整合性联读,往往会发现作者行文的思路。

整合首句,能让我们迅速了解文章的内容和结构。

3.筛选信息,圈点勾画文章或段落层次内,往往有一些衔接上下文的标志性语句,这些语句具有提示、总结或承上启下等作用,正是我们分析文章结构时需要重点研读的。

这些标志性语句分为三类:①中心句(包括全文和局部);②结构句(如总领句、过渡句、总结句和体现作者思路的句子等);③特色句(指运用了一定表达技巧的句子,也包括结构超长或复杂的句子)。

阅读时,最好把这样的句子标示出来,借助它们进一步理解文章的结构层次。

4.概括文段,把握整体文章的结构是作者为表现主旨而对写作材料进行精心构思安排的结果,是行文思路的具体体现。

有些文章没有外在的语言标志,阅读时可采用一边读文章一边概括每段内容的方法,理清文章内部段与段、层与层之间的关系,快速了解全文内容、中心和结构层次。

阅读时养成边读边思考的思维意识和思维习惯,就能为后面进一步的分析文章作好充分准备。

【精题演练】(海门市2013届第二次诊断考试)阅读下面的文章,完成问题。

俯身读草冯源①每天都要从那条用水泥铺成的不足两米宽的蹊径上面经过。

较之于蹊径两侧生长着的高大伟岸的树木,幽眇回绕的蹊径显得实在是有些细腻与柔婉、平实与沉静,没有一星半点儿张扬的神色,所以每天那么多来来往往的人,很少在它的上面流连与眷顾,即或偶尔有一个人慢步缓行从它上面经过,也都是昂首挺胸,眼光一直瞄着高处,自然就很难得有闲情逸致去俯身亲近和怜爱从它身躯里生长出的那些绿叶小草。

的的确确,置身于物态化的现实生活,人是很难在情思的土壤上生长出“草根意识”的,更不要说在内心构造稳固健硕的“草根情结”。

②正是在这样一个被许多人忽略的角落里,那几株小草在震后的第一个春天突然闯入我的眼帘,并一直牢牢镶嵌在我记忆的心壁上。

那几株小草零零散散地静立着,有的是从水泥路细细的缝隙里生长出来的,有的是在一小撮泥土上长着,还有的竟是站在一颗极小的土粒上,一个个都睁着眼睛谛视世界,在柔软中蕴些许坚强,在细腻中藏几分真率。

它们并没有什么特异之处,皆是用柔软细长的根须努力抓着土,有两株草的根须大部分裸露在外面,只用根须那细细的尖抓着土的表面,晨风拂来,它们就有些摇摇晃晃的,颤动的身体有如在呻吟一样,但顽强持着的根须一直都牢牢地抓着大地,始终没有让它们的身躯倒下。

风过后,小草们重新站直身躯,静静地伫立着,满含青绿的安详,眼神的柔和、性情的温婉、生命的顽强,与水泥路的灰白、冷漠、生硬、僵直形成很大反差。

正是小草们的柔软细弱的根须的生命力和一脸自然淡定、与世无争的神情,给人以一种强烈的视觉冲击和审美触动。