实验三、鞭毛菌亚门和接合菌25页PPT

- 格式:ppt

- 大小:2.13 MB

- 文档页数:25

实验三藻状菌(鞭毛菌亚门和接合菌亚门)及其所致病害一、实验目的认识藻状菌所致的几种主要病害症状及病原物形态。

学会使用病原物分类检索表。

二、讲解要点1、根据病原物形态特征,特别是孢子和子实体的形态,参照个体发育及系统发育过程、细胞学和生物学特征等,可将病原物分门别类。

而检索表是病原分类必不可少的工具,它主要依据病原物营养体和繁殖体的外部明显特征,用对比的方法,就某一特征或某些特征或有或无,或是或否,分为二类,每一类以下再按另一些特征继续分下去。

一般排列方法为二歧式,也有的采用定距式。

有的检索表仅适用于一定的地区,或一定的目的要求。

要学会使用检索表查出你观察到的病原物所属的科、属、种;同时也要学会编制当地或某种作物上主要病害的分类检索表,这样的检索表会使实际工作者很快地识别常见的植物病害。

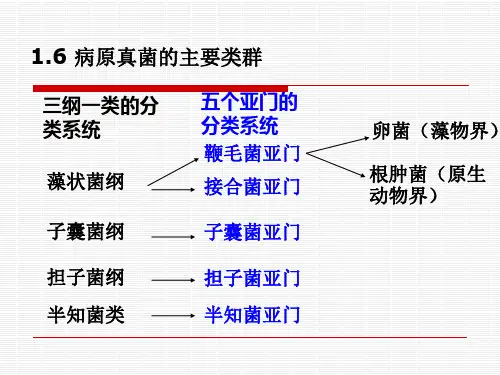

2、关于新旧两种生物分界和真菌的分类体系详见教材的说明,本试验仅观察藻状菌(鞭毛菌亚门和接合菌亚门)中的主要植物病害的症状及其病原物形态,建立二者的联系。

藻状菌菌丝体都是多核无隔膜丝状,鞭毛菌和结核菌的区别在于前者产生游动孢子,有性阶段产生卵孢子,而后者不产生游动孢子,有性阶段产生接合孢子。

3、霜霉病是一类重要的植物病害,其病原物为鞭毛菌(亚门)、霜霉目(Peronosporales)。

孢囊梗单生或串生以及胞囊梗的形状为分科分属特征,其分类检索表如下:A.孢子囊单生在孢囊梗和孢囊梗分枝的顶端B.孢囊梗与菌丝无差别或差别很小腐霉科(Pythiaceae)C.孢子囊一般不脱落,萌发时产生泡囊,其中形成游动孢子腐霉属(Pythium)C.孢子囊一般脱落,萌发时不产生泡囊,游动孢子在孢子囊中形成,从乳头状突起部泄出疫霉属(PhytoPhthora)B.孢囊梗与菌丝有显著差异,极个别为菌丝状霜霉科(Peronosporaceae)C.卵孢子壁与藏卵器壁愈合D.孢囊梗粗壮,顶端生小枝指梗霉属(SclerosPora)D.孢囊梗丝状指疫霉属(Sclerophthora)C.卵孢子壁与藏卵器壁愈合D.孢囊梗单轴分枝至近双叉分枝E.小枝与主轴呈直角,顶端钝单轴霉属(PlasmoPora)E. 小枝与主轴呈锐角,顶端尖假霜霉属(PseudoPeronosPora)D.孢囊梗双叉分枝E.分枝顶端盘状,四周有小梗盘梗霉属(Bremia)E.分枝顶端尖霜霉属(PeronosPora)A.孢子囊串生在短棍棒状孢囊梗上白锈科(Albugiaceae)白锈属(Albugo)三、实验材料及用具病害症状标本、玻片、盖片、解剖针、安全刀片、病原物制片、显微镜、新鲜病害材料。

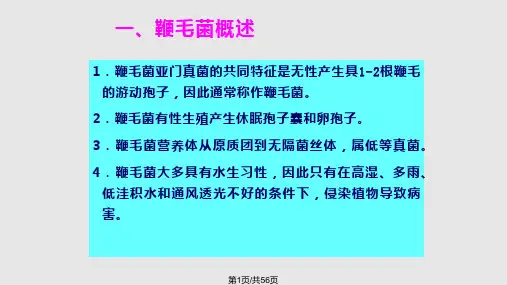

第四章植物病原真菌—鞭毛菌亚门鞭毛菌亚门(Mastigomycotina)真菌统称为鞭毛菌,其共同特征是产生具鞭毛并能在水中游动的无性孢子或配子。

由于鞭毛菌具有水生习性,引起的植物病害在地势低洼、排水不良、通风透光条件差的地方和潮湿、多雨、低温的季节发生比较普遍。

第一节鞭毛菌的一般性状一、形态结构(一)营养体类型及结构营养体形态复杂多样。

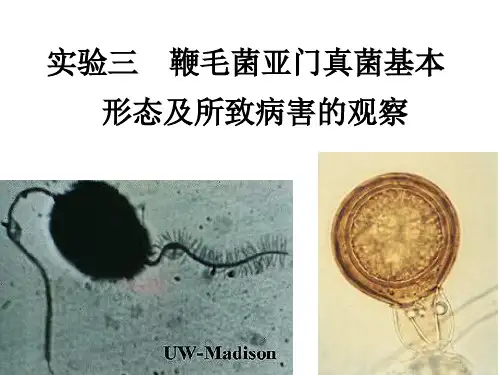

(二)无性繁殖鞭毛菌无性繁殖产生游动孢子囊(zoosporangium)并释放具有鞭毛的游动孢子(zoospore)。

1、游动孢子囊一般着生分化明显的孢囊梗顶端,或直接着生于菌丝顶端,少数着生在菌丝中间。

层出现象(proliferation)即新孢子囊从释放过游动孢子的空孢子囊里面长出(内层出)或从成熟孢子囊基部的孢囊梗(或菌丝)侧面长出(外层出)。

2、游动孢子游动孢子囊在萌发前,在孢子囊内产生一些双层膜的孢囊(vesicle)。

以泡囊割裂方式将多核的原生质分割成许多小块,每块内包含一个小核,小块逐渐变圆,被以薄膜而形成游动孢子。

两游现象(diplanetism)把孢子囊中释放出来额度游动孢子经休止、再萌发释放游动孢子继续游动的现象称为两游现象。

3、鞭毛(flagellum)着生在游动孢子前端、后端或侧面,有茸鞭和尾鞭两种类型。

向前的称为茸鞭式(tinsel type)方向盘的作用,两侧生羽毛状绒毛。

尾鞭式(whiplash type)推动孢子向前运动鞭毛菌的无性态还有芽孢、厚垣孢子和菌丝膨大体等。

(三)有性生殖异型配子体的配合、菌丝体额度结合,质配和核配,发育成厚壁的休眠孢子囊(resting sporangium),如根肿菌和壶菌。

休眠孢子囊萌发时进行减数分裂释放出单倍体的游动孢子。

较高等的类群主要通过配子囊(藏卵器oogonium和雄器antheridium)的交配,经质配和核配,最后发育成卵孢子(oospore),如卵菌。

卵孢子萌发产生的芽管直接形成菌丝或在芽管顶端形成游动孢子囊。