吉兰巴雷综合征诊断和治疗进展

- 格式:ppt

- 大小:112.00 KB

- 文档页数:38

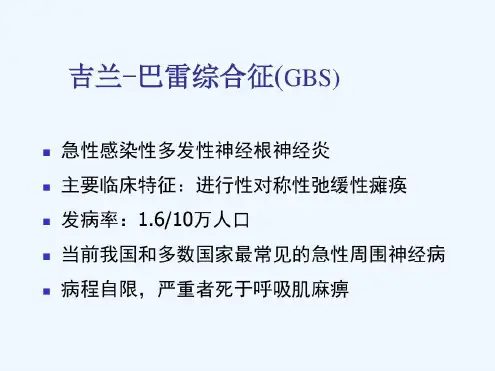

吉兰-巴雷综合征研究进展导读:吉兰-巴雷综合征以周围神经和神经根的脱髓鞘及炎性细胞浸润为病理特点,是一种常见的自身免疫病,临床上以急性、感染性、对称弛缓性肢体瘫痪、腱反射减弱或消失、脑脊液蛋白-细胞分离为主要特征。

本文就该病研究进展进行综述。

疾病分型及病理1916年,Guillain等指出脑脊液蛋白-细胞分离和腱反射消失是本病特征,后被命名为Landry-Guillain-Barré综合征,简称吉兰-巴雷综合征。

1969年,Asbury指出脊神经根和周围神经干有炎性细胞浸润及原发性脱髓鞘,此后,急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病(AIDP)被广泛使用。

1956年Fisher等描述了3名眼外肌麻痹、共济失调和腱反射丧失的患者,后期均自发恢复,且这些病例均有脑脊液蛋白-细胞分离现象,自此有了Miller-Fisher综合征(MFS)这一GBS的变异型。

1978年将表现为急性对称性眼外肌麻痹、共济失调、意识障碍和(或)锥体束征的疾病命名为Bickerstaff脑干脑炎(BBE),BBE与MFS症状存在着交叉重叠。

1990年后李春岩、McKhann等发现并证实一组病理学表现以脊髓运动神经根原发性轴索损害为特征的病例,由此诞生急性运动轴索性神经病(AMAN)的概念。

并将运动、感觉神经根均受累的轴索性吉兰-巴雷综合征称为急性运动感觉轴索性神经病(AMSAN)。

AMSAN的病理改变与AMAN相似,但是涉及运动及感觉神经根。

流行病学研究表明,在全世界吉兰-巴雷综合征的年发病率约0.8/10万~1.9/10万,欧洲国家男性多于女性,任何年龄均可发病,且发病率呈年龄增长性,无明显的季节倾向,发病第一位的类型是AIDP。

但对我国住院患者资料的分析显示,我国以儿童和青壮年好发,春夏之交和夏秋之交高发,轴索型比例较高,且积极治疗后仍有高达20%的患者遗留严重残疾,5%的患者死亡。

病因及发病机制病因:约70%患者病前有前驱感染。

•综述•儿童吉兰-巴雷综合征的诊治进展邱玲综述,曹洁△审校(重庆医科大学附属儿童医院全科,重庆400014)[摘要]吉兰-巴雷综合征(G B S)是一种与感染有关的免疫介导的自身免疫性周围神经炎性疾病,其临床特征为四肢对称性、弛缓性、上行性麻痹,可伴颅神经受累、脑脊液蛋白细胞分离及周围神经电生理改变。

近年来,有研究发现GBS是一组具有相似的临床表现和转归的临床综合征,各型临床表现复杂,容易漏诊、误诊。

目前,该病的确切病因尚不明确。

该病具有自限性,但 部分患者会遗留较严重的后遗症。

该文旨在对儿童GBS的发病诱因、发病机制、临床特点等进行综述,以提高临床医生对G B S 的认识。

[关键词]吉兰-巴雷综合征'发病机制'临床特点'治疗'综述D O I:10.3969". issn.1009-5519. 2020. 21.022 中图法分类号:R725文章编号:1009-5519(2020)21-3443-04 文献标识码:A吉兰-巴雷综合征(GBS)又称急性炎性脱髓鞘性多神经根神经病,是神经科最为常见、严重的引起急性迟缓性瘫痪的免疫性周围神经病,主要累及脊神经 根、周围神经及脑神经。

该病多以感染为诱发因素。

尽管GBS有多种临床亚型,但各种亚型的病因及发病机制又有相关性。

尽管GBS病程具有自限性,且 大多数人对于丙种球蛋白或血浆置换(PE)治疗有效,但仍有部分患者治疗效果欠佳,遗留后遗症。

现对儿 童GBS的发病诱因与发病机制、分型、临床特点及治 疗进行综述。

1发病诱因国内发病高峰期以夏秋季为主[1]。

多数GBS患 者症状出现前1"6周内有前驱感染史,多为呼吸道 或消化道感染'],感染源多以空肠弯曲菌感染、肺炎 支原体、巨细胞病毒、E B病毒、流感嗜血杆菌等为主,以及近年来最新报道的寨卡病毒。

巨细胞感染的GBS患者大多见于年轻人,且所致的G BS类型大多 为脱髓鞘型3,发病早期呼吸衰竭发生频率较高,常 有颅神经参与及严重的感觉缺失。

临床吉兰-巴雷综合征发病机制、流行病学和前驱感染、临床特征、诊断标准、变异临床分类、鉴别诊断、疾病预后、电生理诊断分类、神经影像学及治疗措施吉兰-巴雷综合征是免疫介导的多发性神经根神经病,在大多数患者中,神经系统症状急性发作之前发生感染性疾病,继之出现肢体进展性无力,持续 4 周后可到达高峰。

综合征神经传导检测到多神经根神经病、脑脊液分析显示蛋白细胞分离固然支持诊断,但在疾病早期两种测试都是正常的,增加了诊断的困难。

流行病学和前驱感染流行病学1、年龄每增加 10 岁,发病率就会增加 20%。

2、男性的风险高于女性。

3、季节性:部分国家冬季是高峰;部分国家夏季是高峰。

前驱事件特定的疫苗接种,如流感、脑源性森普尔狂犬病;免疫检查点抑制剂治疗;神经节苷脂治疗;手术。

前驱感染1、上呼吸道感染(35%),而胃肠炎(27%)。

2、2014~2016 年寨卡病毒爆发后,GBS 激增并随后下降。

3、空肠弯曲菌、巨细胞病毒、流感嗜血杆菌、肺炎支原体、EB 病毒、戊型肝炎病毒、甲型流感病毒。

4、其他虫媒病毒,包括登革热和基孔肯雅热;空肠弯曲菌:通常导致轴突神经病变,巨细胞病毒或 EB 病毒感染通常引发脱髓鞘神经病变。

寨卡病毒患者表现为感觉运动障碍、面瘫、呼吸功能不全和脱髓鞘性电生理亚型。

5、新冠大流行也出现GBS和 Miller-Fisher 综合征与严重急性呼吸系统综合征冠状病毒 2(SARS-CoV-2)感染相关的报告。

临床特征GBS 临床异质性非常明显:其典型表现是进行性肢体无力,并伴有反射减少或缺失。

变异表现可以为局部无力,包括咽-颈-臂变异和伴有感觉异常的面部双瘫。

最重要的变异包括 Miller-Fisher 综合征和 Bickerstaff 脑干脑炎,这些变异的临床特征虽与经典GBS 完全不同,但有相似的血清学生物标志物。

诊断标准GBS诊断需要排除其它原因导致的对称性的弛缓无力和反射减少。

标准考虑 Miller-Fisher综合征的单独定义,即存在双侧眼肌麻痹、反射减少和共济失调的临床三联征以及无肢体无力和中枢神经系统受累,以达到 3 级诊断确定性。

吉兰-巴雷综合征的疼痛类型及其治疗方法有哪些吉兰-巴雷综合征(GBS)是一类免疫介导的急性炎症性周围神经病,临床特征为急性起病、临床症状多在2周左右达高峰,表现为多发神经根及周围神经损害,多呈单相病程。

疼痛是GBS的常见临床症状,发生率高达54%~89%。

GBS疼痛多为肌肉疼痛、神经根痛、关节痛等。

极少数GBS 患者甚至会出现头痛。

虽然疼痛严重影响患者的身心,对病情进展及预后产生不利影响,但临床上常被忽略。

GBS疼痛GBS的疼痛性质多种多样如酸胀痛、针刺样痛、过电样痛等疼痛部位常位于后背部、腰臀部、肢体,但肩胛部、颈部、关节、内脏等部位也可出现疼痛,并且GBS患者身上可同时出现不同部位和不同性质的疼痛。

头痛作为GBS的少见症状之一,近几年的病例报道逐渐增多,开始逐渐被关注。

疼痛类型疼痛类型包括肌肉疼痛、神经根痛、关节痛、感觉倒错、头痛、内脏痛等。

肌肉疼痛最常见(>43%),其次是神经痛(30%~43%)。

肌肉疼痛肌肉疼痛主要表现为双侧腓肠肌酸胀痛,也可为股四头肌和臀肌等肌肉的疼痛。

多为持续性酸胀痛,犹如剧烈运动后肌肉的酸胀感,常为双侧对称,夜间可加重。

部分患者诉改变姿势、按摩、理疗可稍缓解。

神经根痛神经根痛可出现在腰部和肩胛部。

腰部疼痛表现为由腰部向臀部、大腿放射,剧烈的坐骨神经根痛可被误诊为腰椎间盘脱出。

肩胛部疼痛可表现为由肩胛部向上臂放射,疼痛可似刀割样疼痛难忍。

神经根痛大多为剧烈锐痛,多为阵发性。

关节痛关节痛可见于肩关节、肘关节、膝关节、髋关节等。

疼痛性质类似于风湿性关节炎,可有关节附近的触痛和压痛,活动可加重。

其发生机制却不同于风湿性关节炎,多与关节附近肌肉痉挛、僵硬有关。

关节痛常出现于GBS恢复期,多认为与恢复期主动或被动活动过度有关。

GBS患儿关节疼痛易被误诊为骨髓炎,在临床中需警惕。

感觉倒错表现为非疼痛刺激或轻微触碰引起的肢体灼烧样、针刺样或电击样的剧烈疼痛。

感觉倒错所致疼痛多见于下肢,尤以足部皮肤多见,也可以同时出现在上肢。

吉兰-巴雷综合征分型、诊断标准、鉴别诊断、治疗及免疫治疗共识及实践要点吉兰-巴雷综合征是急性弛缓性麻痹最常见的原因。

GBS 可以影响任何年龄的人,发病率随着年龄的增长而增加,在 50~70 岁之间达到高峰。

其临床表现和严重程度不一,是神经病学中的急症、重症。

GBS分型与诊断标准GBS 的疾病谱存在多种形式,根据临床特征而被分为不同亚型。

各亚型间具有一定的重叠性。

运动-感觉型和运动型 GBS 被认为是经典GBS。

A-CIDP:急性起病的慢性炎症性脱髓鞘性多发神经根神经病;BBE:Bickerstaff 脑干脑炎;CSF:脑脊液;IVIg:静脉注射免疫球蛋白;MFS(Miller Fisher syndrome):Miller Fisher 综合征;PE(plasma exchange):血浆置换;TRf(treatment-related fluctuation):治疗相关性波动。

鉴别诊断许多疾病可能与 GBS 相似。

鉴别诊断时需要考虑额外的诊断性试验。

中枢神经系统急性横贯性脊髓炎、视神经脊髓炎或抗MOG 相关疾病、结节病、Siogren病等)脑干或脊髓炎症或感染;软脑膜转移瘤、神经淋巴瘤病等恶性;血肿、脓肿、椎间盘突出、肿瘤等脑干或脊髓受压脑干卒中;缺乏[例如Vit B12(特别是吸入一氧化二氮者);铜:髓亚急性变。

性。

前角细胞脊髓灰质炎病毒、肠道病毒、西尼罗河病毒日本脑炎病毒、狂犬病、莱姆病等急性弛缓性脊髓炎。

神经根巨细胞病毒、HIV、EB病毒、水痘带状疹病毒、莱姆病等感染;软脑膜恶性肿瘤。

神经肌肉接头重症肌无力;Lambert-Eaton 肌无力综合征;神经毒素(例如肉毒中毒、破伤风、婢虫麻痹、蛇或其他中毒);有机磷农药中毒。

周围神经CIDP,或急性发作的 CIDP (A-CIDP);代谢/电解质紊乱(例如低血糖、甲状腺功能减退症、小咻症或铜缺乏);维生素缺乏(如维生素B1、维生素B12等);毒素 (例如氧化亚氮、药物、酒精、维生素B6、铅、砷、有机磷、乙二醇、甲醇、正己烷、胶水);ICU获得性肌无力;神经痛性肌萎缩;血管炎;感染 (例如白喉、HIV、莱姆病等)。

吉兰-巴雷综合征发病机制及治疗研究进展

周彦慧

【期刊名称】《中国实用神经疾病杂志》

【年(卷),期】2017(020)007

【摘要】吉兰-巴雷综合征(GBS)即急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病(acute inflammatory demyelinating polyneuropathy,AIDP)、急性免疫介导性多发性神经炎(acute immunemediated polyneuritis),是目前导致全身性瘫痪较常见的疾病,是一种病情进展迅速而大多可恢复的运动神经病,主要病理学特征为周围神经系统广泛的炎症性髓鞘脱失。

【总页数】4页(P89-91,131)

【作者】周彦慧

【作者单位】山西省眼科医院内科太原 030002

【正文语种】中文

【中图分类】R744.5

【相关文献】

1.吉兰-巴雷综合征的发病机制及研究进展 [J], 王一楠;李君;于滋润;韩越杨;马琳(综述);杨庆晓(审校)

2.吉兰-巴雷综合征发病机制研究进展 [J], 张静;郭力

3.吉兰-巴雷综合征的发病机制研究进展 [J], 刘耀文;谭戈

4.外源性神经节苷脂相关性吉兰—巴雷综合征的发病机制及诊治研究进展 [J], 李

元贵;杨晓苏

5.吉兰-巴雷综合征的发病机制及诊治进展 [J], 周霞;孙中武

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

吉兰-巴雷综合征的治疗研究进展吉兰巴雷综合征 GBS主要表现为急性神经肌肉麻痹;多数患者发病时,出现完全性、对称性瘫痪,严重者累及四肢;患者多表现为四肢远端的烧灼感、麻木、刺痛和不适感,部分患者起病时伴有脑神经损害;少数患者还会出现呼吸肌麻痹;目前临床有很多治疗方法,部分患者预后欠佳,有4%~15%的患者死亡,20%患者发病6个月后仍无法行走;许多患者有疼痛和疲劳,可以持续几个月或几年;近年来,静脉注射免疫球蛋白Ig 和血浆置换、免疫抑制剂等治疗应用于临床,相关治疗的适应证及机制尚未明确,现就GBS的治疗综述如下;1 GBS简介GBS是一种急性或亚急性起病,以周围神经和神经根的脱髓鞘病变及小血管炎性细胞浸润为病理特点的自身免疫性周围神经疾病;根据临床、病理和神经电生理特点,可将GBS 分为以下几型: 经典GBS 急性炎症性脱髓鞘性多发性神经炎;急性运动轴索性神经病、急性运动感觉轴索性神经病、Fisher综合征、不能分类的GBS;GBS病因不完全明确,相关研究表明,GBS是由病毒感染触发的自身免疫性神经疾病,患者发病前多有胃肠道或呼吸道非特异性病毒感染或疫苗接种史,常见病原体为空肠弯曲菌、巨细胞病毒、EB病毒、流感嗜血杆菌和肺炎支原体,部分患者血清中可检测到相关抗体,但以空肠弯曲菌等前驱感染为主要诱因;全世界年发病率为1/10万~4/10万,各年龄组均可发病,多见于青壮年,男性略多于女性;在美国,约25%的 GBS患者伴有呼吸衰竭,将近20%的患者出现持续的劳动能力丧失,病死率为4%~15%,死亡主要发生在老年人GBS和严重影响患者,尤其是在恢复阶段;在我国北方该病的病死率达6%,致劳动能力丧失的患者达22%;近年该病发病率有所增加,为患者与社会带来了沉重的负担;2 GBS辅助及对症治疗GBS是神经科最常见的疾病之一,起病较急,进展和恢复期时间较长,因此适当的支持疗法和护理,直接关系到患者的预后是否良好;重症患者应住监护病房,进行连续心电监护,严重心脏阻滞及窦性停搏少见,发生时可立即给患者植入临时性心内起搏器;GBS的主要危险是呼吸肌麻痹,严重者可致急性呼吸衰竭、感染、心律失常、自主神经功能障碍,易致患者死亡;必须保持呼吸道通畅和防止呼吸道感染,必要时给予吸氧、插管或气管切开,呼吸机辅助呼吸; 对于舌咽、迷走神经麻痹者因有球神经麻痹,给予鼻饲或静脉营养支持; 存在高血压者,可辅助给予小剂量的受体阻滞剂,低血压者补充胶体液并调整患者体位;患病1年后的GBS患者不能独立行走,这部分患者需要长时间的康复训练,如果得不到适当的治疗,可能会产生严重的肢体无力和关节挛缩;疼痛时可以使用卡马西平或其他止痛药,通过止痛剂和加强肢体的被动运动来预防和治疗;当患者的吞咽功能受累时,需要注意营养问题;尿潴留可加压按摩下腹部,无效时导尿,便秘可给予缓释剂和润肠剂;抗生素预防和控制坠积性肺炎、尿路感染;勤翻身,防压疮形成,早起行肢体被动活动,防关节挛缩;康复治疗应及早开始,被动或主动运动、物理疗法、针灸及按摩等;3 GBS的病因治疗免疫抑制疗法在自身免疫性疾病中起到抑制免疫反应,减少致病因子释放及神经修复功能;3.1 Ig疗法较多的研究提示静脉注射Ig是治疗GBS的有效方法;与皮质激素类和血浆置换相比,静脉注射Ig是免疫介导性神经疾病中应用范围最广的疗法,且功效早已经在一些随机对照试验中证明;静脉注射Ig可用于血浆置换失败者;3.1.1 静脉注射Ig的机制大剂量静脉注射人血Ig的作用机制尚不清楚,可能通过以下几个环节:①提供特异性抗体并中和致病性自身抗体,加速IgG抗体的分解代谢;②中和超抗原,调节抗原识别相关分子;③阻止补体结合并防止膜溶解性攻击性免疫复合物形成;④封闭巨噬细胞和B细胞表面FC结晶片段受体,导致B细胞自身抗体形成受抑制;⑤影响细胞因子等炎性介质;⑥Ig有直接修复髓鞘的功能;3.1.2 静脉注射Ig的指征目前临床上使用静脉注射Ig的治疗指征:①急性进展期未超过2周;②使用血浆置换治疗后,病情仍未见好转者;③对已给予静脉注射Ig治疗病情仍继续加重或复发的患者,可再次给予1个疗程静脉注射 Ig治疗; ④病程在1个月以上,考虑为慢性GBS可能性者;3.1.3静脉注射Ig的方法静脉滴注0.4g/kg·d,连续应用5d,用于血浆置换失败的患者;3.1.4 静脉注射Ig的不良反应发热面红为常见的不良反应,减慢输液速度可减轻;偶有无菌性脑膜炎、肾衰竭、脑梗死报道,可能与血液黏度增高有关;3.2血浆置换法血浆置换也称治疗性血浆置换,属于血液净化领域中非常重要的组成部分,已被证实对GBS有效的治疗方法,已成为GBS治疗疗效评价的指标;3.2.1 血浆置换治疗的主要机制①可快速清除血浆中的髓鞘毒性抗体、抗原-Ig的免疫复合物、炎性化学介质补体、纤维蛋白原和抗原,从而减少和避免神经髓鞘的中毒性损害,促进脱落髓鞘的修复和再生,改善和缓解临床症状,缩短病程和降低病死率,对年轻患者疗效较好;②输注的血浆含大量Ig可直接改善体液免疫功能;3.2.2 血浆置换的方法每次交换血浆为40~50ml/kg,5~8次为1个疗程;3.2.3 血浆置换的不良反应血浆置换临床效果较好,不良反应相对较少且轻微,常见为血压低下、感染率增加、头昏恶心、出血等;治疗过程中需要有相应的设备和有经验的治疗医师,以便及时处理治疗过程中可能出现的各种不良反应;3.2.4 血浆置换的禁忌证有下列情况者慎用或禁用血浆置换疗法:严重感染、心律失常;心功能不全;凝血功能障碍;新近3个月内有心肌梗死或高度怀疑心肌梗死;年龄较大合并肝肾衰竭;3.3 类固醇激素疗法 GBS使用激素治疗已有30多年,在50年代和60年代不乏成功的报道,常习惯性地被医师采用;目前,有关GBS的糖皮质激素治疗尚有分歧意见,多数研究者认为GBS的急性期糖皮质激素治疗无效,糖皮质激素治疗仅用于慢性GBS;3.3 类固醇激素疗法的机制激素作为一种免疫抑制剂,对GBS治疗的主要可能为:稳定细胞膜的结构;对神经系统产生强烈的免疫抑制作用;减轻脱髓鞘程度和急性期神经根的水肿,改善神经电传导;3.3.2 类固醇激素治疗方法急性进展期GBS患者,大剂量皮质激素若能阻止病程继续进展时,应连续应用,否则应尽早停用;机体免疫功能低下、辅助人工呼吸机治疗以及呼吸道感染者慎用或不宜应用;常规用法:氢化可的松100~300mg,或地塞米松10~20mg,或促肾上腺皮质激素25~50u加入5%~10%葡萄糖溶液0.5~1.0L,每日1次,静脉滴注,10~14后改用口服泼尼松40~60mg/d,逐渐减量至停药;在用药期间10d无效者应考虑停用激素;慢性GBS患者,多主张用激素治疗,感觉、运动性周围神经病变者堆急速治疗反应好;方法:泼尼松100mg/d 或隔日,连续2~4周后逐步减量,连续12周至6个月,1个月内无效者不能认为激素治疗无效;3.3.3 类固醇激素疗法的不良反应长期大剂量应用激素能够延缓GBS的病情发展,但另一方面可以增加患者消化道溃疡、高血压、钙流失、青光眼、白内障、骨股头坏死以及骨质疏松的发生率;3.4 免疫抑制剂疗法当应用激素治疗及血浆置换法等治疗方案无效或效果不佳时,可选用免疫抑制剂治疗,如环磷酰胺、甲氨蝶呤等药物;近年来用免疫抑制剂治疗GBS有很多报道,朱保佳等以环磷酰胺为主治疗重症GBS获得良好效果;试用免疫抑制剂时中应注意骨髓抑制及肝功能损害;干扰素是细胞免疫的调节因子,能抑制抗原表达,并通过调节细胞黏附分子的表达对炎性细胞的渗出及迁移产生影响;免疫抑制剂的作用机制可能和抑制人体的自身免疫反应有关,尚需进一步评估疗效;4 其他疗法GBS发病机制尚未明确,临床治疗未达理想效果;有很多学者欲寻求新的治疗方法,并做了各种尝试,其中脑脊液过滤是近年来出现的一种新的治疗方法;脑脊液过滤能有效清除脑脊液中妨碍神经传导和加重神经根损害的可溶性毒性物质和炎性因子,促进 GBS患者病情的恢复,缩短病程;马钱子散加针灸治疗能迅速改善症状,对于患者四肢肌、呼吸肌等肌力恢复有显着改善作用,机制可能是马钱子散对中枢神经系统的兴奋作用,配合针灸使患者气血通畅、经脉调和,达到治疗患者的作用;5 展望GBS目前没有特异性的治疗手段,静脉注射大剂量Ig和血浆置换治疗仍是GBS的主要治疗方法,临床效果佳;类固醇激素以前被广泛地应用于GBS的治疗,但多数研究表明效果欠佳,且不良反应多,故不主张使用,但其能够有效缓解慢性GBS患者的症状;重症患者可累及呼吸肌致呼吸衰竭,应置于监护室,密切观察呼吸情况,定时做血气分析;保持呼吸道通畅,预防感染也是治疗的关键;未来治疗GBS的方向除积极寻找新的方法外,运用循证医学分析各种治疗方案及其组合的有效性,减少各种并发症及不良反应,积极探索发病机制、寻找致病因素,在此基础上寻找新的治疗方法;吉兰-巴雷综合征的诊断标准与治疗研究进展吉兰-巴雷综合征Guillain Barre Sydrome,GBS,也称为急性炎症性脱髓性多发性神经病,属自身免疫性疾病,主要病变是周围神经广泛的炎症性脱髓鞘,临床特点是急性或亚急性发生的对称性肢体软瘫和腱反射消失,可伴有自主神经症状和呼吸衰竭;若抢救及时,治疗适当,大多数患者恢复良好;1 临床诊断标准本病多见于青少年和儿童,男性多于女性,全年均可发病,以6~9月份多见,半数以上患者发病前1~4周有上呼吸道或肠道感染,少数与免疫接种有关;其诊断国内按中华神经精神科杂志编委会所订的诊断标准1,而国外按Asburg2的诊断标准,现综述如下;1.1 运动障碍1.1.1 肢体瘫痪首发症状常是四肢远端对称性无力,迅速向近端发展,或相反,或远近端同时受累,中间相对较轻,呈翘翘板样;下肢重于上肢,瘫痪呈弛缓性,早期无肌肉萎缩,严重时发生肌肉萎缩,以远端为重;1.1.2 脑神经损害约半数病例出现脑神经麻痹,以面神经麻痹最常见,其次为舌咽、迷走神经麻痹,三叉、动眼、滑车、外展神经也可受累;1.1.3 呼吸肌麻痹约1/3病例出现肋间肌、膈肌、腹肌麻痹,早期头晕、头痛、面红、心率增加、血压升高,进一步发展出现发绀、吸气三凹征,甚至呼吸停止;1.2 感觉障碍远较运动障碍为轻,主要表现为感觉异常,如肢体麻木、刺痛、灼热、蚁走、虫咬等不适,大多早期出现,影响休息和睡眠,但客观检查体征轻微,即所谓“主观重于客观”,为本病临床特征之一;部分病例呈手套、袜套样感觉障碍,约1 3病例有腓肠肌压痛和神经根牵拉试验阳性;1.3 反射障碍腱反射减退和消失,而腹壁反射、提睾反射大多不受累及,这种所谓“深浅反射分离”为本病的又一特征;病理反射阴性,极少数病例巴彬斯基征阳性;1.4 自主神经功能障碍手足多汗、流涎、心动过速、直立性低血压、或血压升高;约5%~9%病例有排尿费力或尿潴留,通常早期出现,持续时间短<7天;1.5 实验室检查1.5.1 脑脊液CSF检查压力接近正常,细胞数不超过10×106 L,偶可达40×106 L;蛋白质增高,80%病例可达0.8~1.2g L,通常在发病第2~4周达高峰,这种脑脊液蛋白细胞分离现象为GBS的特征之一;多数病例CSF IgG合成率和CSF 血清清蛋白比值增高;1.5.2 免疫学检查血清中可溶性白细胞介素2受体浓度增高,抗GM1IgM抗体阳性,血清和CSF中肿瘤坏死因子浓度升高,均提示GBS时有细胞和体液免疫参与;1.5.3 电生理检查肌电图表现:①肌肉静止时出现自发电活动,如纤颤波、正锐波;②插入电位延长;③肌肉轻度收缩时多相性运动单位电位增加,振幅增高,重度收缩时呈单纯相或混合相;④出现巨大电位;神经传导速度GBS时运动神经传导速度明显减低,常超过60%~70%,波幅无明显变化;2 治疗进展2.1 一般治疗GBS是神经科最常见的急性疾病之一,适当的支持疗法和护理,直接关系到患者的预后;因此,应加强呼吸道管理,保持呼吸畅通,定期测定肺活量,如果潮气量<1 000ml,应及时气管插管和辅助呼吸,防止呼吸道和泌尿道感染;心电监护,及时纠正心律失常和保持大便通畅;2.2 特殊治疗2.2.1 血浆替换法PE①清除患者血浆循环中致病性抗体、淋巴因子、炎症介质,使淋巴细胞功能恢复,促进免疫球蛋白的平衡,恢复吞噬细胞功能,减轻免疫反应及其损害作用;②空肠弯曲菌感染及其毒素作用是GBS发病的常见原因,通过输注新鲜血浆可增强机体的免疫功能,进而抑制杀灭细菌;③血浆中含有丰富的营养物质是一种较好的支持疗法;35例有效率达到93.8%;由于血浆替换需输注清蛋白或库存血浆,费用昂贵,操作繁琐;近年来,李绍英等5采用血液置换治疗重症GBS取得了显着疗效,并且价格便宜,城乡均可开展;①严重电解质紊乱伴心律失常,需保持一定纠正电解质紊乱血液浓度的药物治疗;②出血;③低血压补液后未恢复者;④新近6个月内有心肌梗死或疑有心肌梗死;⑤严重肝肾衰竭者;2.2.2 免疫球蛋白疗法2.2.3激素疗法①对人体免疫系统产生强烈的抑制;②作用于细胞膜的结构,促进膜的稳定性;③减轻脱髓鞘程度,改善神经传导功能,减轻炎症和水肿;9氢化可的松100~300mg d或地塞米松10~20mg d静脉滴注,10~14天为1疗程,待病情稳定,逐步减量至口服维持;亦可用冲击疗法,采用甲基强的松龙1g加10%葡萄糖250ml 中静脉滴注,每日1次,3次为1疗程,每月1疗程,连用3个月;10、朱德明等11,均使用甲基强的松龙1g加入5%葡萄糖液中静脉滴注,3~5天1疗程,后改用强的松30~60mg d,口服,逐渐减量至停药,获得较好效果,并且见效快、效果好、副作用少、安全可靠,并能迅速改善神经系统的临床症状,如根性疼痛,呼吸肌无力;争议在70年代,认为激素治疗GBS弊多益少,其理由是:激素类药物可抑制患者的免疫功能,妨碍病毒的排除而延长病程,呼吸衰竭患者易合并感染,激素并可导致致病性微生物扩散,而激素还可引起胃肠出血等并发症;Koski12回顾性研究,提示GBS应用皮质激素后反而延长患者住院时间和出现更多的病死率和残废率;故国外已不再积极推荐皮质激素治疗GBS;但近10年来,国内使用大剂量激素治疗GBS有效;故我们认为:激素不作为常规用药,但对危重者可以使用,急性进展期的GBS,在大剂量激素治疗中,若能阻止病情发展,可继续使用,否则尽早停用;2.2.4 免疫抑制剂疗法当应用激素治疗效果不佳时,可选用环磷酰胺或硫唑嘌呤等治疗;近年来,用免疫抑制剂治疗GBS有很多报道,朱保佳等13以环磷酰胺为主治疗重症GBS 106例获得良好效果,总有效率90.6%,但使用过程中应注意骨髓抑制及肝功能损害,要经常检测血常规及肝功能;2.2.5 其他疗法由于本病病因、发病机制尚未完全明了,临床治疗未达理想效果;有很多学者欲寻求一种新的治疗方法,并做了各种尝试;黄新民14用紫外线辐射充氧自血回输治疗GBS 96例,痊愈率、痊愈加显着进步率明显高于对照组,取得良效,治疗组能迅速改善症状,较快地恢复四肢肌、呼吸肌等肌力,明显缩短病程;机制可能是部分紫外线短波有较强的杀菌,杀病毒及消炎作用,并能增强吞噬细胞功能;而张旭等15使用雷公藤多甙治疗GBS研究取得良好效果;2.3 并发症的治疗2.3.1 急性呼吸衰竭抢救呼吸衰竭的关键是维持呼吸功能,应充分认识呼吸衰竭时缺O2和CO2潴留的早期症状,正确掌握气管切开和机械呼吸机的使用指征,保持呼吸道通畅,保证O2的摄入及正常的通气功能;当肺活量下降至正常的25%~30%时,咳嗽无力、呼吸道分泌物排出困难时应及时气管切开,我们认为:应先行气管插管然后根据需要再作气管切开为宜;对患者的呼吸功能应进行严密观察,除注意呼吸频率、胸廓动度等临床表现外,倘肺活量降至潮气量的2倍,最大吸气压力<20cmH2O以及吸O2状态下PaO2≤40mmHg或PaCO2>60mmHg1mmHg=0.133kPa时应及时予以机械通气;呼吸功能的有效维持,可降低GBS的病死率;2.3.2肺部感染严重GBS患者的咳嗽反射和清除呼吸道分泌物的功能均减弱,分泌物不易排出,从而导致细菌在呼吸道内繁殖,有的肺部感染可能与气管切开有关;肺部感染常为GBS患者的致死原因之一;因此,防治肺部感染极为重要,一旦发现患者的肺部有感染征象,应及时根据病原学诊断选择有效的抗生素疗法;2.3.3 心律失常严重GBS患者常可出现心律失常,且多由机械通气、代谢、酸碱和电解质紊乱、肺炎、血栓和自主神经功能障碍等引起;处理这类心律失常,首先针对引起心律失常的病因,再酌情给予不同的抗心律失常药;用药仍不能逆转的室性心动过速可考虑直流电复律,对心跳停搏者,应及时安放心脏起搏器;2.3.4 自主神经功能障碍常由交感和或副交感神经功能亢进或低下所引起;交感神经功能亢进可表现为血压一时性升高,或易于波动,发作性易怒,瞳孔散大,心动过速,发作性出汗及周围血管收缩;最常见的交感神经功能低下表现为体位性低血压;副交感神经功能亢进可表现为发作颜面潮红,心动过缓及心电图异常;低下可表现为心动过速,颈动脉窦反应迟钝以及括约肌功能障碍;GBS的自主神经功能障碍可由于脑干或其交感、副交感神经通路上的损害所致;由此所导致的高血压和心动过速,可为此类患者致死的危险因素之一,因此,应把自主神经功能障碍患者按临床危象处理,以降低其病死率;对高血压,可用α-肾上腺能阻断剂,将血压控制在正常范围;用抗胆碱药物如阿托品控制心动过缓、体位性低血压、或血压的突然下降;同时还应加强护理和进行心电监护;另外,尚要注意防治肺栓塞;总之,GBS病因未明,国内外分别延用了1990年、1993年的诊断标准,现尚没有特异性的治疗手段,静脉注射大剂量免疫球蛋白和采用雷公藤多甙治疗GBS研究取得有意义的结果;激素治疗虽然仍有争议,但至今不失为早期可用的治疗方法,特别是对迁延型病例大剂量强的松龙冲击治疗,已取得良好的疗效;血浆交换,免疫球蛋白及其他免疫抑制剂,中药雷公藤多甙等治疗,均为可选用的治疗方法;当然,在临床治疗中,对重症GBS伴呼吸肌麻痹患者,在ICU监护下采取综合治疗包括抗感染、营养支持和护理等,仍然是抢救及降低病死率的重要途径;吉兰-巴雷综合征循证治疗进展目前吉兰-巴雷综合征治疗方法很多,文献报道治疗效果不一致,循证医学的推广,为评价各种治疗措施提供了很好的方法学依据,借此,作者对吉兰-巴雷综合征的循证治疗作一简要的综述;1 定义及流行病学吉兰-巴雷综合征即急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病AIDP,是可能与感染有关和免疫机制参与的急性特发性多发性神经病;该病类型可分为①急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病:占所有病例的85%~90%;②急性运动轴索型神经病:占10%~15%;③急性运动感觉轴索型神经病:较少见;④Fisher综合征:表现为眼外肌麻痹、共济失调和腱反射消失,脑干脑炎是其特异性类型,表现为上运动神经元损害和意识障碍;GBS各年龄组均可发病,15~35岁和50~75岁多发,呈双峰现象;发病率相对较低,美国一项研究报告每年发病率在1~3/10万,男性为1.45/10万,女性为1.22/10万,发病高峰年龄男性65~74岁,女性75~84岁1;2 病因/危险因素/发病机理可发生于上呼吸道或胃肠道感染后,狂犬疫苗、流感疫苗接种后,外科处理或外伤后,也可无明显诱因;主要是细胞免疫介导的周围神经脱髓鞘疾病;3 临床表现/辅助检查多数患者病前1~4周有胃肠道或呼吸道感染症状以及疫苗接种史,急性或亚急性起病,出现肢体对称性迟缓性瘫痪,腱反射减低或消失;感觉主诉不如运动症状明显,手套袜套样感觉缺失,30%患者有肌肉痛;少数患者出现脑神经麻痹,常见面神经瘫,其次为球麻痹;自主神经功能紊乱症状较明显;腰穿检查示脑脊液蛋白含量增高而细胞数正常;肌电图神经传导速度检查可发现失神经或轴索变性的证据;神经活检可发现水肿、节段性脱髓鞘和血管周围淋巴细胞性浸润;4 治疗4.1 病因治疗4.1.1 血浆置换入了6项随机对照试验共649名患者,以评价血浆置换与支持治疗的差异,结果显示血浆置换治疗组相对于支持治疗组对照组恢复行走的时间较短31d对44d,P<0.01,运动功能开始恢复的时间缩短6d对10d,P<0.001;发病4周后功能改善1级以上患者治疗组为176/294,对照组为110/312,无辅助下恢复行走的患者治疗组为35/172,对照组为21/177;治疗过程中需给予人工通气的患者治疗组为44/308,对照组85/315,且治疗组通气持续时间缩短,加权均差;发病后一年肌力恢复的患者治疗组为135/199,对照组为112/205RR1.24,95%CI1.07,1.45;一年后病死率治疗组为15/321,对照组为18/328RR0.85,95%CI0.42,1.45,且治疗组后遗症发生率降低RR0.65,95%CI0.44,0.96,并发感染RR0.91,95%CI0.73,1.13和心律失常RR0.75,95%CI0.56,1.00发生率也相对较低;通过亚组分析还观察到发病7d内进行血浆置换效果最好,发病30d内应用该疗法仍能取得较好疗效,置换液用白蛋白优于新鲜血浆,连续流动的置换机优于间断流动的置换机;对不足12岁的儿童患者的疗效还不确定,置换次数多少对患者有利也不确定;推荐意见基于临床研究的证据Ⅰ级证据:高质量的随机对照研究;Ⅱ级:前瞻性对照研究,或随机、分配隐藏、盲法评定不充分,存在失访、结果测量偏倚的随机对照研究;Ⅲ级:疾病自然发展过程的观察研究;Ⅳ :非对照试验,病例报告,专家意见血浆置换治疗优于支持治疗,对发病4周内不能行走的病人A级确定有效、无效或有害的治疗方法推荐Ⅱ级证据,发病2周内能够走动的病人B级很可能有效、无效或有害的治疗方法推荐Ⅱ级证据,对于12岁以下儿童患者的治疗价值需进一步研究3;4.1.2 静脉滴注免疫球蛋白IVIG疗效与风险证据一项系统评价4纳入了6个随机对照试验,以比较静脉滴注免疫球蛋白与血浆置换的疗效,并对其中5个试验中536名患者的资料进行Meta分析,结果显示免。

吉兰-巴雷综合征的治疗研究进展

殷文明

【期刊名称】《医学综述》

【年(卷),期】2014(020)005

【摘要】吉兰-巴雷综合征(GBS)又称急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病,是神经系统由体液和细胞共同介导的单向性自身免疫性周围神经疾病.由于该病发病机制尚

不明确,目前尚无特效对症治疗方法,主要以一般治疗、免疫球蛋白、血浆置换、类固醇激素及免疫抑制剂、中医中药等治疗为主,该文就GBS临床表现及流行病学特点,目前主要治疗方法及相关机制、适应证和并发症予以综述,并展望未来治疗发展方向.

【总页数】3页(P875-877)

【作者】殷文明

【作者单位】新疆医科大学研究生院,乌鲁木齐,830054

【正文语种】中文

【中图分类】R745.4

【相关文献】

1.丙种球蛋白治疗吉兰-巴雷综合征研究进展 [J], 李佟;梁庆成(综述);吴云(审校)

2.吉兰-巴雷综合征免疫治疗的研究进展 [J], 苑爱云;蒋莉

3.吉兰-巴雷综合征发病机制及治疗研究进展 [J], 周彦慧

4.静脉滴注免疫球蛋白治疗吉兰-巴雷综合征对其免疫功能改变及机制研究进展 [J],

郑睿

5.治疗相关波动性吉兰-巴雷综合征的研究进展 [J],

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

吉兰-巴雷综合征的诊断标准与治疗研究进展

周钦

【期刊名称】《医学综述》

【年(卷),期】2001(007)006

【摘要】@@ 吉兰-巴雷综合征(Guillain Barre Sydrome,GBS),也称为急性炎症

性脱髓性多发性神经病,属自身免疫性疾病,主要病变是周围神经广泛的炎症性脱髓鞘,临床特点是急性或亚急性发生的对称性肢体软瘫和腱反射消失,可伴有自主神经症状和呼吸衰竭.若抢救及时,治疗适当,大多数患者恢复良好.

【总页数】3页(P378-380)

【作者】周钦

【作者单位】广西钦州市第二人民医院,535000

【正文语种】中文

【中图分类】R5

【相关文献】

1.丙种球蛋白治疗吉兰-巴雷综合征研究进展 [J], 李佟;梁庆成(综述);吴云(审校)

2.吉兰-巴雷综合征发病机制及治疗研究进展 [J], 周彦慧

3.吉兰-巴雷综合征神经电生理诊断标准回顾 [J], 陈时;张炜;郭军红

4.静脉滴注免疫球蛋白治疗吉兰-巴雷综合征对其免疫功能改变及机制研究进展 [J], 郑睿

5.治疗相关波动性吉兰-巴雷综合征的研究进展 [J],

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。