短文两篇《记承天寺夜游》

- 格式:ppt

- 大小:5.96 MB

- 文档页数:79

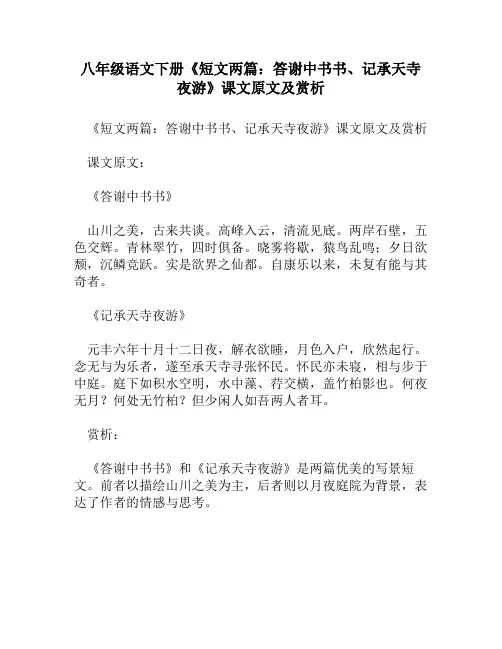

八年级语文下册《短文两篇:答谢中书书、记承天寺夜游》课文原文及赏析《短文两篇:答谢中书书、记承天寺夜游》课文原文及赏析课文原文:《答谢中书书》山川之美,古来共谈。

高峰入云,清流见底。

两岸石壁,五色交辉。

青林翠竹,四时俱备。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

实是欲界之仙都。

自康乐以来,未复有能与其奇者。

《记承天寺夜游》元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

赏析:《答谢中书书》和《记承天寺夜游》是两篇优美的写景短文。

前者以描绘山川之美为主,后者则以月夜庭院为背景,表达了作者的情感与思考。

《答谢中书书》用简洁的语言勾勒出一幅壮美的自然画卷。

作者通过对高峰、清流、石壁、青林、翠竹等元素的描绘,展现了大自然的无尽魅力。

而晓雾、猿鸟、夕日、沉鳞等细节的点缀,更使得这幅画卷生动起来,仿佛让人置身其中,感受到大自然的呼吸。

文章最后赞叹此景为“欲界之仙都”,表达了作者对自然的崇敬之情。

《记承天寺夜游》则是一篇充满哲思的短文。

作者通过描述月夜下的庭院,表达了人生无常,应珍惜当下的思考。

文中的“积水空明”、“藻、荇交横”等景象,给人以宁静而深远的感觉。

而结尾的“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”,更是让人深思:生活中的美好并不缺乏,只是我们常常忙于琐事,缺乏欣赏的心境。

总的来说,这两篇短文都以自然景色为背景,表达了作者对生活的感悟和思考。

通过阅读,我们可以感受到作者对大自然的热爱,以及对人生的深刻理解。

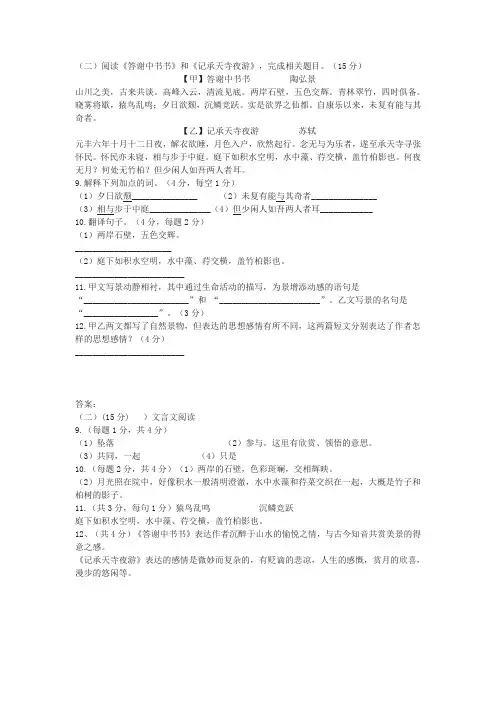

(二)阅读《答谢中书书》和《记承天寺夜游》,完成相关题目。

(15分)【甲】答谢中书书陶弘景山川之美,古来共谈。

高峰入云,清流见底。

两岸石壁,五色交辉。

青林翠竹,四时俱备。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

实是欲界之仙都。

自康乐以来,未复有能与其奇者。

【乙】记承天寺夜游苏轼元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

9.解释下列加点的词。

(4分,每空1分)(1)夕日欲颓_______________ (2)未复有能与其奇者_______________(3)相与步于中庭______________(4)但少闲人如吾两人者耳____________10.翻译句子。

(4分,每题2分)(1)两岸石壁,五色交辉。

______________________(2)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

_________________________11.甲文写景动静相衬,其中通过生命活动的描写,为景增添动感的语句是“________________________”和“_______________________”。

乙文写景的名句是“_________________”。

(3分)12.甲乙两文都写了自然景物,但表达的思想感情有所不同,这两篇短文分别表达了作者怎样的思想感情?(4分)_________________________答案:(二)(15分) )文言文阅读9.(每题1分,共4分)(1)坠落(2)参与。

这里有欣赏、领悟的意思。

(3)共同,一起(4)只是10.(每题2分,共4分)(1)两岸的石壁,色彩斑斓,交相辉映。

(2)月光照在院中,好像积水一般清明澄澈,水中水藻和荇菜交织在一起,大概是竹子和柏树的影子。

11.(共3分,每句1分)猿鸟乱鸣沉鳞竞跃庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

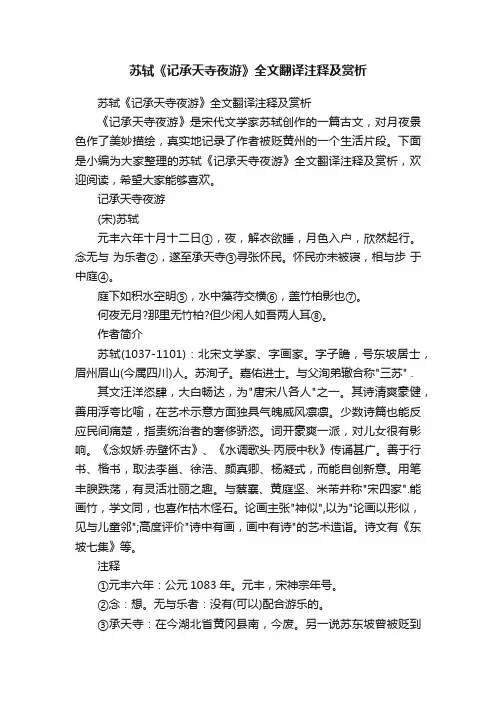

苏轼《记承天寺夜游》全文翻译注释及赏析苏轼《记承天寺夜游》全文翻译注释及赏析《记承天寺夜游》是宋代文学家苏轼创作的一篇古文,对月夜景色作了美妙描绘,真实地记录了作者被贬黄州的一个生活片段。

下面是小编为大家整理的苏轼《记承天寺夜游》全文翻译注释及赏析,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

记承天寺夜游(宋)苏轼元丰六年十月十二日①,夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者②,遂至承天寺③寻张怀民。

怀民亦未被寝,相与步于中庭④。

庭下如积水空明⑤,水中藻荇交横⑥,盖竹柏影也⑦。

何夜无月?那里无竹柏?但少闲人如吾两人耳⑧。

作者简介苏轼(1037-1101):北宋文学家、字画家。

字子瞻,号东坡居士,眉州眉山(今属四川)人。

苏洵子。

嘉佑进士。

与父洵弟辙合称"三苏" .其文汪洋恣肆,大白畅达,为"唐宋八各人"之一。

其诗清爽豪健,善用浮夸比喻,在艺术示意方面独具气魄威风凛凛。

少数诗篇也能反应民间痛楚,指责统治者的奢侈骄恣。

词开豪爽一派,对儿女很有影响。

《念奴娇·赤壁怀古》、《水调歌头·丙辰中秋》传诵甚广。

善于行书、楷书,取法李邕、徐浩、颜真卿、杨凝式,而能自创新意。

用笔丰腴跌荡,有灵活壮丽之趣。

与蔡襄、黄庭坚、米芾并称"宋四家".能画竹,学文同,也喜作枯木怪石。

论画主张"神似",以为"论画以形似,见与儿童邻";高度评价"诗中有画,画中有诗"的艺术造诣。

诗文有《东坡七集》等。

注释①元丰六年:公元1083年。

元丰,宋神宗年号。

②念:想。

无与乐者:没有(可以)配合游乐的。

③承天寺:在今湖北省黄冈县南,今废。

另一说苏东坡曾被贬到福建泉州,故有也许所在是泉州。

④相与:一块儿。

步:作动词用,散步。

⑤如积水空明:积水,意思是庭中自上而下像布满着水,不是地上积水。

其水澄澈,以是用"空明"来形容。

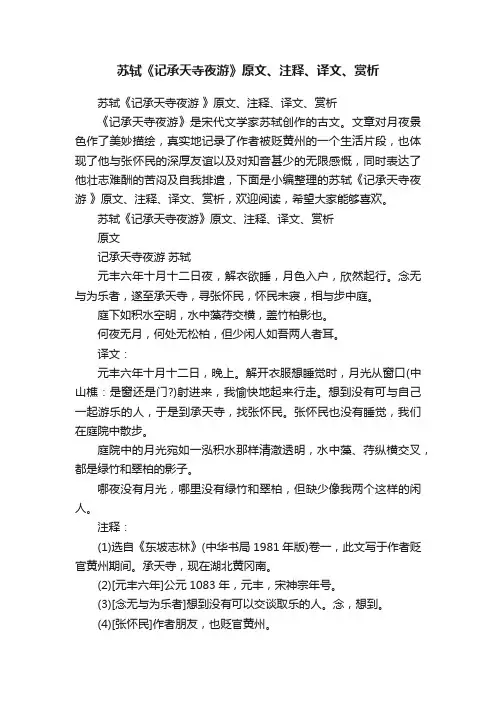

苏轼《记承天寺夜游》原文、注释、译文、赏析苏轼《记承天寺夜游》原文、注释、译文、赏析《记承天寺夜游》是宋代文学家苏轼创作的古文。

文章对月夜景色作了美妙描绘,真实地记录了作者被贬黄州的一个生活片段,也体现了他与张怀民的深厚友谊以及对知音甚少的无限感慨,同时表达了他壮志难酬的苦闷及自我排遣,下面是小编整理的苏轼《记承天寺夜游》原文、注释、译文、赏析,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

苏轼《记承天寺夜游》原文、注释、译文、赏析原文记承天寺夜游苏轼元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民,怀民未寝,相与步中庭。

庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月,何处无松柏,但少闲人如吾两人者耳。

译文:元丰六年十月十二日,晚上。

解开衣服想睡觉时,月光从窗口(中山樵:是窗还是门?)射进来,我愉快地起来行走。

想到没有可与自己一起游乐的人,于是到承天寺,找张怀民。

张怀民也没有睡觉,我们在庭院中散步。

庭院中的月光宛如一泓积水那样清澈透明,水中藻、荇纵横交叉,都是绿竹和翠柏的影子。

哪夜没有月光,哪里没有绿竹和翠柏,但缺少像我两个这样的闲人。

注释:(1)选自《东坡志林》(中华书局1981年版)卷一,此文写于作者贬官黄州期间。

承天寺,现在湖北黄冈南。

(2)[元丰六年]公元1083年,元丰,宋神宗年号。

(3)[念无与为乐者]想到没有可以交谈取乐的人。

念,想到。

(4)[张怀民]作者朋友,也贬官黄州。

(5)[相与]共同,一起。

(6)[中庭]院里。

(7)[空明]形容水澄澈。

(8)[藻、荇]均为水生物。

(9)[但少闲人]只是缺少清闲的人。

但,只是。

闲人,清闲的人。

赏析一:苏轼的《记承天寺夜游》是一篇小品文。

全文仅84字,却描绘出了一幅清静皎洁的月夜美景,传达出作者当时微妙的心境。

“元丰六年十月十二日夜”起笔一句,直点时间,并用“夜”字扣题,导引题旨。

“元丰六年”不仅是个时间年限,还点示出写作此文的背景:元丰二年(宋神宗年号),苏轼因文字狱(“乌台诗案”)几遭杀身之祸,后被贬为黄州团练副使,备受监视,近于流发,自然心情忧郁。

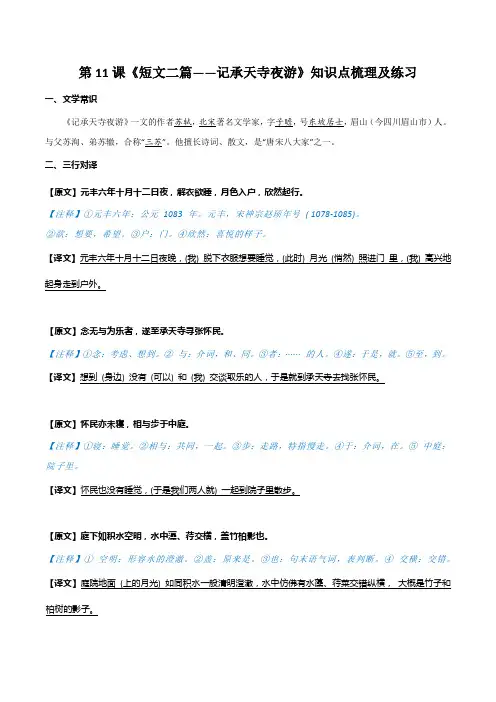

第11课《短文二篇——记承天寺夜游》知识点梳理及练习一、文学常识《记承天寺夜游》一文的作者苏轼,北宋著名文学家,字子瞻,号东坡居士,眉山(今四川眉山市)人。

与父苏洵、弟苏辙,合称“三苏”。

他擅长诗词、散文,是“唐宋八大家”之一。

二、三行对译【原文】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

【注释】①元丰六年:公元1083 年。

元丰,宋神宗赵顼年号( 1078-1085)。

②欲:想要,希望。

③户:门。

④欣然:喜悦的样子。

【译文】元丰六年十月十二日夜晚,(我) 脱下衣服想要睡觉,(此时) 月光(悄然) 照进门里,(我) 高兴地起身走到户外。

【原文】念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

【注释】①念:考虑、想到。

②与:介词,和、同。

③者:······ 的人。

④遂:于是,就。

⑤至,到。

【译文】想到(身边) 没有(可以) 和(我) 交谈取乐的人,于是就到承天寺去找张怀民。

【原文】怀民亦未寝,相与步于中庭。

【注释】①寝:睡觉。

②相与:共同,一起。

③步:走路,特指慢走。

④于:介词,在。

⑤中庭:院子里。

【译文】怀民也没有睡觉,(于是我们两人就) 一起到院子里散步。

【原文】庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

【注释】①空明:形容水的澄澈。

②盖:原来是。

③也:句末语气词,表判断。

④交横:交错。

【译文】庭院地面(上的月光) 如同积水一般清明澄澈,水中仿佛有水藻、荇菜交错纵横,大概是竹子和柏树的影子。

【原文】何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

【注释】①何:什么。

②但:只是。

③闲人:清闲的人。

④耳:罢了。

【译文】(试想) 哪一晚没有月光?哪个地方能没有竹子和柏树呢?只是缺少想我们俩这样(赏月) 的闲人罢了。

三、朗读节奏停顿1.念/无与乐者,遂/至承天寺/寻张怀民.2.怀民/亦未寝,相与/步于中庭.3.庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/竹柏影也.4.何夜/无月?何处/无竹柏?但/少闲人/如吾两人者耳。

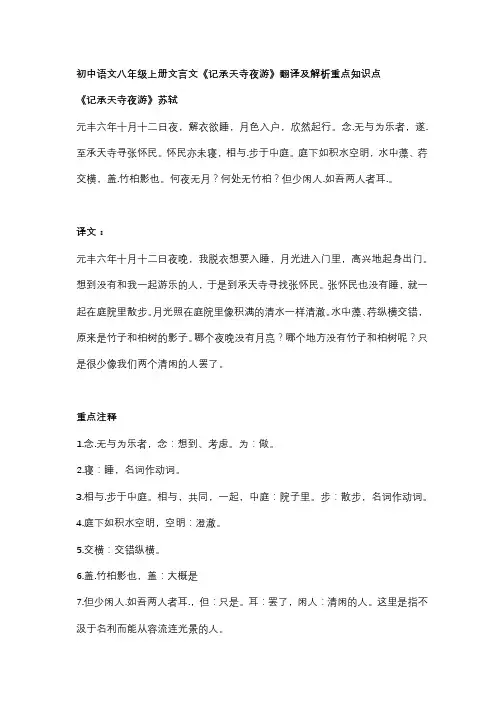

初中语文八年级上册文言文《记承天寺夜游》翻译及解析重点知识点《记承天寺夜游》苏轼元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念.无与为乐者,遂.至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与.步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖.竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人.如吾两人者耳.。

译文:元丰六年十月十二日夜晚,我脱衣想要入睡,月光进入门里,高兴地起身出门。

想到没有和我一起游乐的人,于是到承天寺寻找张怀民。

张怀民也没有睡,就一起在庭院里散步。

月光照在庭院里像积满的清水一样清澈。

水中藻、荇纵横交错,原来是竹子和柏树的影子。

哪个夜晚没有月亮?哪个地方没有竹子和柏树呢?只是很少像我们两个清闲的人罢了。

重点注释1.念.无与为乐者,念:想到、考虑。

为:做。

2.寝:睡,名词作动词。

3.相与.步于中庭。

相与,共同,一起,中庭:院子里。

步:散步,名词作动词。

4.庭下如积水空明,空明:澄澈。

5.交横:交错纵横。

6.盖.竹柏影也,盖:大概是7.但少闲人.如吾两人者耳.,但:只是。

耳:罢了,闲人:清闲的人。

这里是指不汲于名利而能从容流连光景的人。

古今异义1.但少闲人如吾两人者耳,但,古义:只是,今义:但是。

2.月色入户户,古义:门;今义:住户。

3.念无与为乐者念,古义:想到;今义:纪念,思念。

4.盖竹柏影也盖,古义:原来是,今义:盖子。

词类活用1.相与步于中庭:步:名词作动词,散步。

2.怀民亦未寝:寝:名词作动词,睡;卧。

一词多义与:1.相与步于中庭。

(跟,向。

介词)2.念无与为乐者。

(和,连词。

)1.遂.至承天寺。

(于是)2.遂.迷,不复得路(终于)至:1.遂至.承天寺。

(到)2.寡助之至.。

(极点)寻:1.寻张怀民。

(寻找)2.未果,寻病终。

(不久)3.飞来峰上千寻塔。

(长度单位)特殊句式倒装句1.相与步于中庭:(我们)便一起在庭院中散步。

(介宾短语后置,应为“相与于中庭步”)2.但少闲人如吾两人者耳:只不过缺少像我们俩这样的闲人罢了。

记承天寺夜游北宋苏轼一、原文元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。

二、作者简介苏轼,字子瞻,号东坡居士,北宋文学家、书画家。

在诗词、散文、书画等方面有巨大成就,与父苏洵,弟苏辙并称为“三苏”,为“唐宋八大家”之一(韩柳欧王曾三苏)。

开创豪放词风,与辛弃疾齐名,并称苏辛。

三、背景介绍元丰二年(1079年),苏轼因对新法持有不同意见,受“乌台诗案”牵连,被投入监狱.四个多月后,贬为黄州团练副使.官衔上还加了:本州安置“字样,不得签署公事,不得擅离安置所,实际上跟流放差不多,《记承天寺夜游》是苏轼在被贬黄州的困苦境遇中所写,表现了失意情怀的自我排遣和乐观旷达的心境。

本文选自《东坡志林》。

四、节奏1.念/无与乐者,遂/至承天寺/寻张怀民.2.怀民/亦未寝,相与/步于中庭.3.庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/竹柏影也.4.何夜/无月?何处/无竹柏?但/少闲人/如吾两人者耳。

五、词语注释⑴月色入户.门⑵欣然..起行高兴地样子⑶念.无与为乐者思考、想到⑷遂.至承天寺寻张怀民于是、就⑸相与步...于中庭共同、一起步,散步⑹庭下..如积水空明..庭院;清澈、透明⑺水中藻、荇交横..交错纵横⑻盖.竹柏影也原来⑼但.少闲人..如吾两人者耳.只是;清闲的人;罢了六、翻译元丰六年十月十二日夜晚,我解开衣裳想要睡觉,(看见)月光照进堂屋的门户,(便)高兴的起来走动。

(因为)想到没有可以共同游乐的人,于是我就到承天寺寻找张怀民。

怀民也没有睡,我们便一起在院子里散步。

月光照在庭院中,如水一般清澈透明,水中水藻、荇菜交叉错杂,原来那是竹子、柏树的影子。

哪个夜晚没有月色?哪个地方没有竹子和柏树?只不过少有像我们这样的闲人罢了。

七、概括段落大意:一、交代夜游的时间、地点、原因。

部编版语文课本八年级上册《记承天寺夜游》说课稿一、说教材《记承天寺夜游》是部编人教版语文课本八年级上册的第三单元第11课《短文两篇》中的第二篇。

这篇短文反映了苏轼在乌台诗案后被贬黄州期间的闲散生活和旷达淡泊的心绪,属于叙事小品文。

全文只有一段、85个字,但内容丰富,叙事自然流畅,写景特点鲜明,具体可感,议论式抒情画龙点睛,一个“闲”字,道尽了被贬后的微妙复杂的心境。

文章虽短,但内涵丰富,值得回味,包含的知识点较多。

对于陶冶学生情操,提高语言表达能力很有启发和示范作用,是典型的值得短文长教的课文。

该单元的四篇短文和五首唐诗都是以写景为主,展现各种各样的大自然风光和魅力,只有此文不用骈句,是最接近现代散文的。

它又让学生见识到了古代散文的发展成熟的程度,为以后学习篇幅较长的文言文奠定了基础。

二、说目标这篇小品文包含了“新课标”对文言文词、句、篇、感、理方面的知识与能力的要求,也涉及到阅读现代文的叙事、写景、抒情、议论的表达方式综合运用的分析理解。

因此我确立的三维教学目标是:知识与能力:1、积累关于苏轼的文学常识;2、熟记“户、欣然、念、相与、盖、但”的词义,翻译课文;3、熟读并背诵。

过程与方法:1、学会用优美流畅的语言描述景物,赏析景物描写的精妙之处;2、分析文眼“闲”表达的思想感情。

情感态度与价值观:感受寻常景物的美,树立乐观豁达的人生态度,培养高尚的审美情趣。

其中重点:1、积累常用文言词语,通顺翻译课文,熟读并背诵全文;2、用优美流畅的语言描述景物,赏析写景佳句;3、分析“闲”的多重含义。

难点:1、用优美流畅的语言描述景物,赏析写景佳句的特点;2、分析“闲”的多重含义;3、感受寻常景物的美,树立乐观豁达的人生态度,培养高尚的审美情趣。

三、说教法学法八年级的学生对于文言文已不陌生,培养了一定的语感,积累了一些常见的文言词汇,掌握了一些翻译方法,能够大致读懂这篇小品文,对苏轼比较感兴趣、也有粗略的了解,但属于标准的一知半解,尤其是借景抒情、情景交融的景和情的关系没有具体的感知。

《记承天寺夜游》原文及翻译《记承天寺夜游》原文及翻译(通用7篇)在日复一日的学习、工作或生活中,大家都看到过许多经典的古诗吧,汉魏以后的古诗一般以五七言为基调,押韵、转韵有一定法式。

那么什么样的古诗才更具感染力呢?以下是本店铺为大家收集的《记承天寺夜游》原文及翻译古诗词,欢迎大家分享。

《记承天寺夜游》原文及翻译 1记承天寺夜游宋-苏轼元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

古文赏析苏轼的《记承天寺夜游》是选自《东坡志林》卷一。

苏轼的著名词还有《江城子密州出猎》,《定风波》等。

苏轼是父亲苏洵的第五个儿子,嘉祐二年(1057)与弟苏辙同登进士。

授大理评事,签书凤翔府判官。

熙宁二年(106(9),父丧守制期满还朝,为判官告院。

与王安石政见不合,反对推行新法,自请外任,出为杭州通判。

迁知密州(今山东诸城),移知徐州。

元丰二年(107(9),罹“乌台诗案”,责授黄州(今湖北黄冈)团练副使,本州安置,不得签书公文。

哲宗立,高太后临朝,被复为朝奉郎知登州(今山东蓬莱);4个月后,迁为礼部郎中;任未旬日,除起居舍人,迁中书舍人,又迁翰林学士知制诰,知礼部贡举。

元祐四年(108(9)出知杭州,后改知颍州,知扬州、定州。

元祐八年(109(3)宋哲宗亲政,被远贬惠州(今广东惠阳),再贬儋州(今海南儋县)。

徽宗即位,遇赦北归,建中靖国元年(110(1)卒于常州(今属江苏),年六十六、葬于汝州郏城县(今河南郏县)。

本文写于宋神宗元丰六年(1083年),当时,作者被贬到黄州已经有四年了。

元丰二年七月,历史上著名的“乌台诗案”,御史李定等摘出苏轼的有关新法的诗句,说他以诗讪谤,八月,将他逮捕入狱。

经过长时间的审问折磨,差一点被杀。

十二月作者获释出狱,被贬谪到黄州任团练副使,但不得“签书公事”,也就是说做着有职无权的闲官。