元丰六年十月十二日夜,…… 庭下如…… 何夜无月?……

《答谢中书书》与《记承天寺夜游》都 是写自然景物,但表达的思想感情有 所不同,试加以说明。

《答谢中书书》表达了作者沉醉山水的愉 悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。

《记承天寺夜游》表达的感情是微妙而 复杂的,贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的 欣喜、漫步的悠闲都包含其中。

元丰六年十月十二日夜,(我)脱下衣服 准备睡觉时,看见月光照进门内,(于是我) 高兴地起床走出门。(突然)想到没有(可以 与我)同游的人,于是我就到承天寺去寻找张 怀民。张怀民也没有睡,我们便一同在庭院中 散步。 (月光照在)庭院的地面上,如积水 一样澄澈透明,水中藻荇交错纵横,原来是月 光下竹子和柏树的影子。 哪一个夜晚没有月 光?(又有)哪个地方没有竹子和松柏?只是 缺少像我们两人这样清闲的人罢了。

短文两篇 《记承天寺夜游》

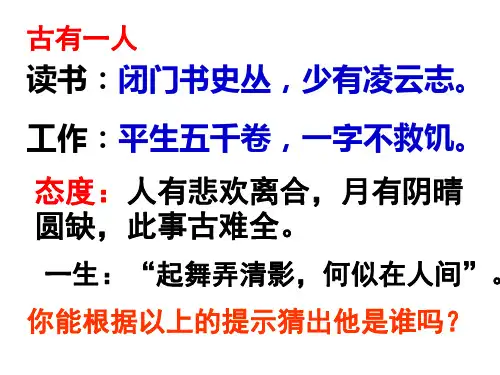

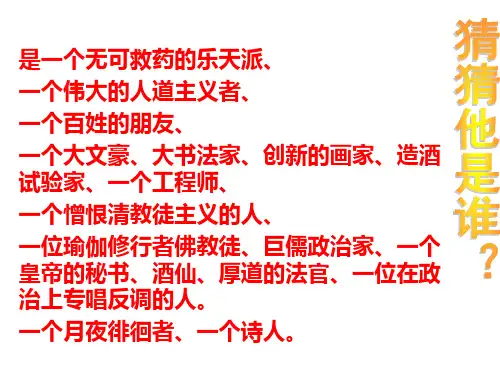

苏轼(1037—1101)

字 子瞻,号 东坡居士, 北宋 (朝代)四川眉山人,与其 父 苏洵 、其弟 苏辙 ,并称“三 苏”,为“唐宋八大家”之一。

写作背景

宋神宗时,苏轼因为反对王安石 推行的新法,招致政敌的弹劾。其政 敌以东坡有讽刺新法的诗句为由,以 “诽谤朝政”的罪名将他捉捕入狱, 让他险些丢了性命。出狱后,东坡被 贬为黄州团练副史。

1.指具有闲情雅致的人。 自豪

2.包含了作者郁郁不得 志的悲凉心境。

自慰

元丰六年/ 十月十二日/ 夜,解衣/ 欲睡,月色/ 入户,欣然/ 起行。念/ 无 与为乐者, 遂至/ 承天寺/ 寻/张怀民。 怀民/ 亦未寝,相与/ 步于中庭。庭下/ 如/ 积水空明, 水中/藻、荇交横,盖/ 竹柏影也。何夜/ 无月? 何处/ 无竹柏? 但/ 少闲人/ 如吾两人者耳。