低分子肝素与普通肝素的抗凝对比

- 格式:docx

- 大小:55.88 KB

- 文档页数:2

低分子肝素和普通肝素(一)普通肝素和低分子肝素是目前临床上比较常用的两个抗凝药物,两者抗血栓的的机制都是抑制某些凝血因子的活性,但有所区别,普通肝素是干扰凝血过程的许多环节,在体内外多有抗凝作用,它作用于凝血酶和Ⅹa因子。

低分子肝素是普通肝素的短链剂,它通过与抗凝血酶Ⅲ结合而发挥其抗凝作用,但不能同时结合凝血酶,因此不能加强抗凝血酶Ⅲ抗凝血酶的作用,仅保留抗凝血酶因子Ⅹa的作用。

与普通肝素对比具有抗Ⅹa因子作用强,抗凝血酶作用弱的特点。

另外,普通肝素与多种血浆蛋白结合而降低其抗凝活性,生物利用度低,且与其结合的血浆蛋白浓度有很大的差异性,所以其抗凝活性不能预测,用药过程要严格检测APTT。

而低分子肝素与血浆蛋白结合能力低,生物利用度高,其抗凝活性可以预测。

应用治疗剂量的低分子肝素无需检测APTT,它的半衰期为普通肝素的2倍-4倍。

生物利用度高和半衰期长是低分子肝素相对于普通肝素的优点。

低分子肝素和普通肝素均有一定副作用,较常见的是出血和血小板减少。

普通肝素抗凝作用复杂,与凝血因子的结合位点较多,对血小板的数量和功能都有影响,出血和血小板减少发生率会比较高,而低分子肝素只能结合抗凝血酶Ⅲ,通过抑制凝血酶因子Ⅹa的活性而有效抑制血栓形成,对其他凝血因子影响小,出血和血小板减少相对少见。

(二)临床应用的血小板腺苷二磷酸(ADP)受体抑制剂有两种:氯吡格雷(波立维)和噻氯匹定(力抗栓)。

通过抑制血小板表面的P2Y12ADP受体,选择性地不可逆抑制ADP诱导的血小板聚集。

两者都经肝脏代谢,氯吡格雷以一种平衡的方式有尿液和粪便排泄,其血浆半衰期为8h;其抑制血小板作用需停药后5~7天才能消退,之后体内才有一定数量的功能性血小板参与凝血,所以建议停药7天后才能行椎管内麻醉。

噻氯匹定主要经尿液排泄,其血浆半衰期为12.6h,如果反复应用可延长到5天,由于其血液毒性如中性粒细胞减少症、细胞缺乏症和血栓性血小板减少性紫癜等,建议停药2周后在行椎管内麻醉。

普通肝素钠与低分子肝素钠用于血液透析的临床比较血液透析是一种常见的治疗肾脏功能衰竭的方法。

在血液透析过程中,为了防止血液在体外透析器内发生凝固,通常会使用肝素类药物。

而在肝素类药物中,普通肝素钠和低分子肝素钠是最常用的两种。

本文将对这两种药物在血液透析中的临床应用进行比较。

普通肝素钠是一种由动物粘液和组织提取的天然肝素,具有较高的抗凝血作用。

它主要通过抑制凝血酶原的活化,从而阻止凝血酶形成,起到抗凝作用。

然而,普通肝素钠的抗凝作用较强,容易导致出血等副作用。

在血液透析过程中,普通肝素钠的剂量需要根据患者的体重、凝血指标等因素进行调整,以避免出血的风险。

与普通肝素钠相比,低分子肝素钠是一种抗凝作用更为平稳的药物。

低分子肝素钠是由普通肝素钠通过化学修饰而成,分子量较小,可以更容易地与抗凝血酶原结合,从而发挥抗凝作用。

与普通肝素钠相比,低分子肝素钠具有作用时间短、生物利用度高、不易与血浆蛋白结合等特点。

这些优点使低分子肝素钠在临床应用中更为方便和安全。

在血液透析过程中,普通肝素钠和低分子肝素钠的应用都可以有效地预防血液凝固。

然而,两者在抗凝作用、使用方法以及副作用方面存在一定的差异。

普通肝素钠的抗凝作用持久且强烈,但容易导致出血等副作用。

而低分子肝素钠的抗凝作用相对平稳,副作用较少,更加安全可靠。

此外,低分子肝素钠在血液透析过程中的应用也更为方便。

由于其分子量较小,低分子肝素钠可以通过皮下注射的方式给药,无需监测活化部分凝血活酶时间(aPTT)等凝血指标,更加便利。

而普通肝素钠需要通过静脉持续输注或间隔性注射的方式给药,还需要监测凝血指标以调整剂量,较为繁琐。

尽管两种肝素类药物在血液透析中都有一定的应用价值,但根据临床实践和研究结果显示,低分子肝素钠在血液透析中更为常用和安全可靠。

低分子肝素钠具有更平稳的抗凝作用、方便的给药方式以及较少的副作用,特别适合长期进行血液透析治疗的患者。

综上所述,普通肝素钠和低分子肝素钠是常用的血液透析抗凝药物。

低分子肝素在冠脉介入术中的抗凝治疗陈纪言赵洪磊综述广东省人民医院心内科5101001.低分子肝素与普通肝素区别[8--19]普通肝素,又称未分级肝素(unfractionated heparin , UFH),是经典的凝血酶抑制剂,从上个世纪80年代以来一直是急性冠脉综合征的首选药物。

低分子肝素(low weight molecular heparin LWMH)是通过有控制的酶或化学裂解UFH制备而成的各种长度的戊糖链,其平均分子量为UFH的1/3。

多数UFH分子在18个单位以上,对因子IIa和因子Xa的灭活比例几乎是一样的,约为1:1。

LWMH分子小于18个戊糖单位,其灭活因子Xa和因子IIa的比例约为2~4:1。

临床上LWMH的主要给药途径为皮下注射和静脉推注。

皮下注射后基本完全吸收,达肝素的生物利用度约为90%。

LWMH主要通过肾脏清除,静脉给药生物半衰期约为2-4小时,皮下注射生物半衰期约为3-6小时。

抗Xa因子活性与肌酐清除率有关,当肌酐清除率低于30-40mL/min时,抗Xa因子活性显著增强。

总之,LWMH相比UFH的优越性具体表现在以下几方面:1.无特异性结合蛋白结合,不易被PF4和富含组氨酸酶的糖蛋白灭活,所以血液中药物浓度水平比较稳定,临床使用过程中不需要活化的凝血时间(ACT Actived Clotting Time)及aPTT等指标的监测。

2.血浆半衰期比较长,主要在肾脏清除,清除速率固定。

皮下注射给药半衰期约3-5个小时,抗凝作用时间可以持续12个小时以上,所以不需要向UFH那样经常给药。

3.具有明显的抗Xa因子活性和相对较少的抑制组织因子旁路抑制剂(TFPI),可以有效抑制与血栓结合的纤维原,不产生UFH的“反跳”现象。

4.相对较少的促使血小板活性和血小板-内皮细胞之间的相互作用增加。

5.对vWF作用较弱。

2.低分子肝素在冠脉介入术中抗凝治疗的现状传统上,冠脉介入术(Percutaneous Coronary Intervention PCI)中采用UFH 抗凝治疗,循证医学显示,PCI中监测ACT,并使之为此在250-300s之间则能保证手术的安全有效。

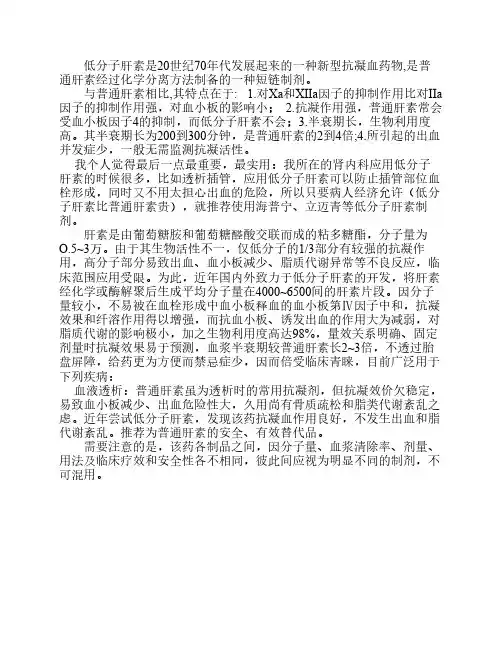

低分子肝素是20世纪70年代发展起来的一种新型抗凝血药物,是普通肝素经过化学分离方法制备的一种短链制剂。

与普通肝素相比,其特点在于: 1.对Xa和XIIa因子的抑制作用比对IIa 因子的抑制作用强,对血小板的影响小;2.抗凝作用强,普通肝素常会受血小板因子4的抑制,而低分子肝素不会;3.半衰期长,生物利用度高。

其半衰期长为200到300分钟,是普通肝素的2到4倍;4.所引起的出血并发症少,一般无需监测抗凝活性。

我个人觉得最后一点最重要,最实用:我所在的肾内科应用低分子肝素的时候很多,比如透析插管,应用低分子肝素可以防止插管部位血栓形成,同时又不用太担心出血的危险,所以只要病人经济允许(低分子肝素比普通肝素贵),就推荐使用海普宁、立迈青等低分子肝素制剂。

肝素是由葡萄糖胺和葡萄糖醛酸交联而成的粘多糖酯,分子量为O.5~3万。

由于其生物活性不一,仅低分子的1/3部分有较强的抗凝作用,高分子部分易致出血、血小板减少、脂质代谢异常等不良反应,临床范围应用受限。

为此,近年国内外致力于低分子肝素的开发,将肝素经化学或酶解聚后生成平均分子量在4000~6500间的肝素片段。

因分子量较小,不易被在血栓形成中血小板释血的血小板第Ⅳ因子中和,抗凝效果和纤溶作用得以增强,而抗血小板、诱发出血的作用大为减弱,对脂质代谢的影响极小,加之生物利用度高达98%,量效关系明确、固定剂量时抗凝效果易于预测,血浆半衰期较普通肝素长2~3倍,不透过胎盘屏障,给药更为方便而禁忌症少,因而倍受临床青睐,目前广泛用于下列疾病:血液透析:普通肝素虽为透析时的常用抗凝剂,但抗凝效价欠稳定,易致血小板减少、出血危险性大,久用尚有骨质疏松和脂类代谢紊乱之虑。

近年尝试低分子肝素,发现该药抗凝血作用良好,不发生出血和脂代谢紊乱。

推荐为普通肝素的安全、有效替代品。

需要注意的是,该药各制品之间,因分子量、血浆清除率、剂量、用法及临床疗效和安全性各不相同,彼此间应视为明显不同的制剂,不可混用。

低分子量肝素与肝素抗凝的比较研究肝素是一种常用的抗凝药物,用于多种病情下的预防和治疗。

肝素有两种主要形式,一种是传统的肝素钠,另一种是低分子量肝素。

这两种药物虽然都能发挥抗凝作用,但是具体的差异还需要进行比较研究。

1. 低分子量肝素和传统肝素的区别低分子量肝素和传统肝素钠在分子量和化学结构上存在差异,因此也会影响它们的作用机制和生物学效应。

低分子量肝素的分子量在4000-10000之间,相对较小,因此亲和力较传统肝素强,能更容易地形成与凝血因子Xa结合的极性化合物。

此外,由于低分子量肝素是由传统肝素钠水解而来,因此低分子量肝素也具有少量抗补体作用。

与传统肝素相比,低分子量肝素的生物利用度更高,半衰期更长,而且相对固定的药代动力学参数能够保证其更可靠的临床效果。

另外,低分子量肝素还具有较低的皮肤过敏和血小板减少的风险,因此相对更为安全。

2. 低分子量肝素和传统肝素的治疗效果实验和临床研究表明,相比传统肝素钠,低分子量肝素具有更长的生物半衰期和更释放稳定的药物级别,因此在血栓预防和治疗方面具有更好的效果。

针对高危患者的临床试验结果显示,使用低分子量肝素的组别患者发生静脉血栓栓塞的风险显著降低。

另外,在心肌缺血、脑梗死、深静脉血栓和肺栓塞等病情中,低分子量肝素的疗效也得到了广泛的验证。

与传统肝素相比,低分子量肝素组发生严重出血的比例也明显降低。

3. 推荐使用低分子量肝素的情况截至目前,多项研究和指南推荐使用低分子量肝素来预防深静脉血栓。

在包括肺栓塞、心肌梗死和脑梗死在内的其他虽然不是常规血栓形成却存在高风险的病情中,低分子量肝素也是一个常用的治疗选择。

此外,低分子量肝素还可以用于控制特定疾病的病情进展。

例如,在癌症治疗中,低分子量肝素可以抑制癌细胞的生长和血管生成,从而起到一定的治疗作用。

总之,低分子量肝素和传统肝素相比,具有更长的生物半衰期和稳定的药物释放,因此其在血栓预防和治疗方面具有更好的效果,且没有使用传统肝素钠时存在的皮肤过敏和血小板减少的风险。

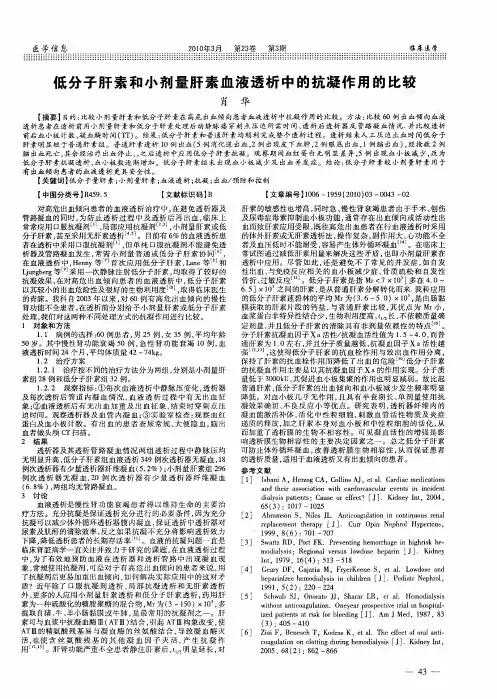

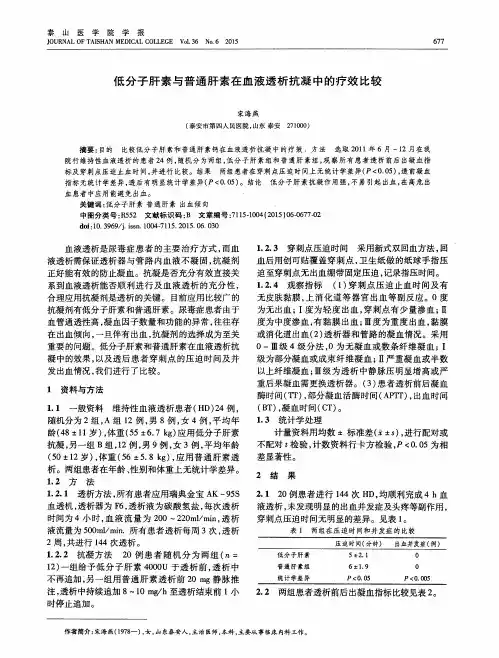

低分子肝素与普通肝素在血液透析中的比较李小琴,兰脆霞(江西省人民医院血液透析中心,江西南昌330006)关键词:低分子肝素;普通肝素;血液透析中图分类号:R692.5 文献标识码:B 文章编号:1009-8194(2003)06-0132-01 血液透析中重要的环节是抗凝,正确选择抗凝剂是透析的关键。

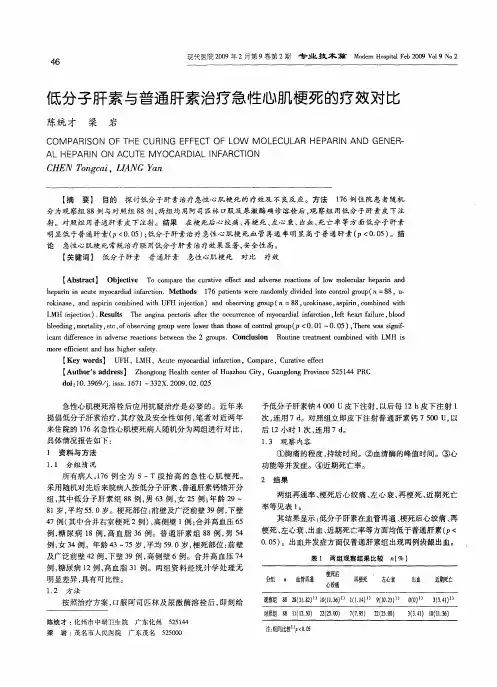

本文对46例血液透析患者分别采用低分子肝素和普通肝素抗凝,比较两者结果,报告如下。

1 一般资料选择2002年6月~10月46例维持性血液透析患者,男26例,女20例,年龄20~88岁,平均54.2岁。

原发病为慢性肾小球肾炎30例,糖尿病肾病12例,高血压2例,多囊肾2例。

46例患者出凝血时间正常,肝功能正常无合并症等。

2 方法2.1 透析方法患者均采用费森优斯血透机,透析器为F6,透析液为碳酸氢盐,每次透析时间均为5h,血流量200~250ml/min,透析液流量500ml/min。

2.2 抗凝方法将46例患者随机分2组(n=23),一组给予低分子肝素5000U,于透析前静脉推注,透析中不再追加,另一组用普通肝素,于透析前静脉推注30mg,透析中持续追加普通肝素5~8mg/h至透析结束前1h停止追加。

2.3 观察指标1) 透析器及管道凝血情况:透析器及管道不出现凝血块,下机时回收干净彻底,抗凝效果好。

2) 透析中及透析后出血情况:皮肤粘膜无出血点和淤点淤斑,无消化道、颅内出血。

3) 测定0h、2h、5h部分凝血酶活化时间(APT T),28~49s为正常;凝血酶原时间(P T),11~16s为正常;出血时间(BT)1~3min,BT>4min为延长;凝血时间(CT)4~12 min,CT>12min为延长;出血点压迫时间大于60min为延长。

结果用x±s表示,统计学方法采用t检验。

3 结果透析后观察指标比较见附表。

使用低分子肝素透析结束后,透析器内均无残留血,回血干净彻底,透析中和透析后无任何出血现象;而普通肝素透析中有5例透析器有残余血,其它回流干净彻底,透析中有1例并发脑出血,1例眼底出血,2例鼻粘膜、牙龈出血。

普通肝素与低分子肝素对下肢静脉血栓抗凝效果的比较分析目的比较普通肝素与低分子肝素对下肢静脉血栓抗凝效果。

方法对60例下肢静脉血栓患者分别进行普通肝素及低分子肝素抗凝治疗,对两组的治疗效果及合并症情况进行分析。

结果两组患者在治愈率及并发症方面无统计学意义的差别。

结论由于重症监护病房患者的病情特殊性,普通肝素更适合于ICU患者的深静脉血栓抗凝治疗。

标签:深静脉血栓(DVT);普通肝素(UFH);低分子肝素(LMWH);抗凝.静脉血栓包括下肢深静脉血栓(DVT)和肺栓塞(PE),根据美国的资料,每年发生的静脉血栓约60万例,因漏诊没有得到治疗的患者中,26%将发生致命性血栓事件,还有26%的患者再次发生非致命性血栓事件而最终致死[1]。

存在于膝以上的血栓易合并肺栓塞,小腿部的血栓发生PE的风险较低,但有可能发生血栓后综合征。

因此,应重视早期诊断,做好预防工作非常重要。

本研究选取院前确诊静脉血栓或既往无静脉血栓病史而是于住院期间发现静脉血栓,比较普通肝素与低分子肝素在下肢静脉血栓抗凝效果的差别。

1资料与方法1. 1 一般资料选择我院2012年1月~2013年12月诊断为DVT 的病例60例,低分子肝素组28例,男16例,女12例,年龄27 ~75岁,平均( 51 ± 12)岁;普通肝素组32例,男15例,女17 例,年龄24 ~70 岁,平均( 50 ± 14) 岁。

所选病例均经血管彩超明确诊断DVT,均符合DVT 診断标准[2]两组病例治疗前后均行血管彩超检查,以确定血栓形成的部位、阻塞程度,动态观察血栓变化情况以作为判断疗效的主要手段。

1. 2 药品依诺肝素钠注射液( 克赛,赛诺菲安万特) 每支含6000 U; 普通肝素(北京赛生药业有限公司) 每支含12 500 U。

1. 3 方法LMWH 组依诺肝素钠6000 U 腹部皮下注射,1 次/12 h;UFH 组: 普通肝素首剂4000 ~5000 U,即80 U/kg 静脉注射,然后按18 U/( kg·h) 静脉泵入,维持APTT在40~60s。

血液透析中为什么有人用低分子肝素,有人用普通肝素?

肝素是抗凝血药物。

透析的时候使用肝素,主要目的是防止血液在体外凝固,因为透析的时候血液是需要在体外循环的。

使用哪种肝素,主要根据其作用效果,副作用来考虑。

普通肝素与低分子肝素的主要区别:

普通肝素是由猪或羊黏膜提取,平均分子量为15000。

低分子肝素为生物合成,分子量小于6000。

临床常用的有达肝素钠、依诺肝素钠、低分子肝素钙。

低分子肝素与普通肝素比较,具有更强的抗凝效果,对血小板影响小,所以其出血倾向较弱。

使用普通肝素期间需要监测凝血时间与活化部分凝血活酶时间(APTT),同时还需要监测血小板。

而低分子肝素通常不需要监测。

另外低分子肝素半衰期更长,所以维持时间就长。

总体上低分子肝素优于普通肝素,所以目前临床会更优先选用低分子肝素。

大会交流璺三厘全国盟焦壅:遂整照鱼挂型盛堂查金这迨塞正缱低分子肝素和普通肝素治疗急性肺血栓栓塞症的研究浙江大学医学院附属邵逸夫医院(310016)陈丽英应可净洪武军周畔急性肺血栓栓塞症(PIE)是心肺血管系统急危重症之一,病死率较高,其防治研究已成为全球性的医疗保健问题。

有效的治疗可以减少致残率、致死率,改善预后。

我们的研究对低分子肝素和普通肝素的疗效、副作用和治疗费用进行比较,以寻求一种有效、安全且经济的抗凝药物,指导临床用药。

我院2000年9月~2003年4月诊断为非大面积急性PIE患者共33例。

低分子肝素组17例,其中男11例,女6例,年龄34—73岁,平均年龄(st4-13)岁。

原发疾病包括下肢深静脉血栓形成4例,慢性阻塞性肺疾病2例,髋关节置换术后2例,肺炎1例,剖腹产后2例,脑梗死1例,肺癌l例,乳腺肿瘤1例,冠心病1例,结肠癌1例;另有1例无基础疾病。

普通肝素组16例,其中男10例,女6例,年龄23~75岁,平均年龄(54±16)岁。

原发疾病分别是下肢深静脉血栓形成5例,慢性阻塞性肺疾病2例,肺癌2例,髋关节置换术后1例,冠心病1例,乳腺肿瘤1例,左趾骨折1例,食道癌1例,系统性红斑狼疮l例;另有1例元基础疾病。

PIE诊断标准参照中华医学会呼吸病学分会制定的《肺血栓栓塞症的诊断与治疗指南(草案)》。

研究方法:低分子肝素组的具体方法:低分子肝索针0.1ml/10奴皮下注射,每12小时1次。

24小时后加用华法令,当连续2天Pr的INlt达到2.0~3.0或Pr延长至对照值的1.5。

2.5倍时,停用低分子肝素,单独用华法令抗凝,总疗程3个月。

普通肝素组的具体方法:普通肝素首剂80IU/b静脉注射,然后18IU·妇-1-h-1静脉泵入,根据AP丌调整剂量,AP丌达到对照值的1.5—2.5倍后加用华法令,当连续2天Pr的INR达到2.0—3.0或w延长至对照值的1.5~2.5倍时,停普通肝素,单独用华法令抗凝,抗凝疗程和监测方法同低分子肝素组。

低分子肝素与普通肝素的

抗凝对比

This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

低分子肝素是20世纪70年代发展起来的一种新型抗凝血药物,是普通肝素经过化学分离方法制备的一种短链制剂。

与普通肝素相比,其特点在于:1.对Xa和XIIa因子的抑制作用比对IIa因子的抑制作用强,对血小板的影响小;2.抗凝作用强,普通肝素常会受血小板因子4的抑制,而低分子肝素不会;3.半衰期长,生物利用度高。

其半衰期长为200到300分钟,是普通肝素的2到4倍;4.所引起的出血并发症少,一般无需监测抗凝活性。

我个人觉得最后一点最重要,最实用:我所在的肾内科应用低分子肝素的时候很多,比如透析插管,应用低分子肝素可以防止插管部位血栓形成,同时又不用太担心出血的危险,所以只要病人经济允许(低分子肝素比普通肝素贵),就推荐使用海普宁、立迈青等低分子肝素制剂。

肝素是由葡萄糖胺和葡萄糖醛酸交联而成的粘多糖酯,分子量为O.5~3万。

由于其生物活性不一,仅低分子的1/3部分有较强的抗凝作用,高分子部分易致出血、血小板减少、脂质代谢异常等不良反应,临床范围应用受限。

为此,近年国内外致力于低分子肝素的开发,将肝素经化学或酶解聚后生成平均分子量在4000~6500间的肝素片段。

因分子量较小,不易被在血栓形成中血小板释血的血小板第Ⅳ因子中和,抗凝效果和纤溶作用得以增强,而抗血小板、诱发出血的作用大为减弱,对脂质代谢的影响极小,加之生物利用度高达98%,量效关系明确、固定剂量时抗凝效果易于预测,血浆半衰期较普通肝素长2~3倍,不透过胎盘屏障,给药更为方便而禁忌症少,因而倍受临床青睐,目前广泛用于下列疾病:血液透析:普通肝素虽为透析时的常用抗凝剂,但抗凝效价欠稳定,易致血小板减少、出血危险性大,久用尚有骨质疏松和脂类代谢紊乱之虑。

近年尝试低分子肝素,发现该药抗凝血作用良好,不发生出血和脂代谢紊乱。

推荐为普通肝素的安全、有效替代品。

需要注意的是,该药各制品之间,因分子量、血浆清除率、剂量、用法及临床疗效和安全性各不相同,彼此间应视为明显不同的制剂,不可混用。