各项血细胞的异常增殖

- 格式:docx

- 大小:15.22 KB

- 文档页数:2

真性红细胞增多症第一节概述真性红细胞增多症(Polycythernia Vera,PV)是一种多能造血干细胞克隆性紊乱的以红系细胞异常增殖为主的慢性骨髓增殖性疾病,由于这种克隆性的紊乱,导致了形态正常的红细胞、白细胞、血小板和其祖细胞在缺乏特异性刺激因素的条件下的异常累积。

本病归属于骨髓增生性疾病(Myeloproliferative Disorders,MPD)的范畴。

PV常伴以造血细胞一系以上的异常,其红细胞生成素减低或正常,伴内源性红细胞系集落不依赖红细胞生成素。

临床特点为发病缓慢、病程较长、红细胞明显增多、全血容量增多,常伴以白细胞总数和血小板增多,皮肤及黏膜红紫色,脾肿大、血管及神经系统症状。

一、发展史真性红细胞增多症是一种少见的疾病。

1892年Vaquez首先对本病进行了描述,并说明此病并非是心肺疾病引起的继发性红细胞增多症,使其从相对性红细胞增多症及暂时性红细胞增多症中区分开来。

1908年,Osler系统地总结了本病的临床特征,并将其命名为真性红细胞增多症。

然而,Osler在当时只提出了红细胞增多、紫绀和脾大,忽略了白细胞和血小板的变化。

直到1971年,国际真性红细胞增多症研究组(PVSG)才比较系统地提出了真性红细胞增多症的标准。

随后的研究和发现使人们对真红的认识不断加深。

WHO(世界卫生组织)最新的分类中,仍将其归入骨髓增生性疾病。

二、流行病学1、发病率PV的发病率并不高,但也非罕见性疾病,占慢性骨髓增生性疾病的22%。

虽然,经过几十年比较细致的临床和实验室研究,真性红细胞增多症的流行病学仍然不清楚。

根据1999~2000年度欧洲标准人口统计(ESP)和世界标准人口统计(WSP)公布的所有人群PV 的标准发病率分别为1.08/10万和0.74/10万。

总体来看,发病率似乎与遗传因素、环境因素有关,以欧美白色人种、犹太人发病率为高,非洲和亚洲人群的发病率相对较低,我国目前缺乏相应的资料,比较日本人群的发病情况,估计我国汉族人群的发病率约0.2~1.0/10万左右。

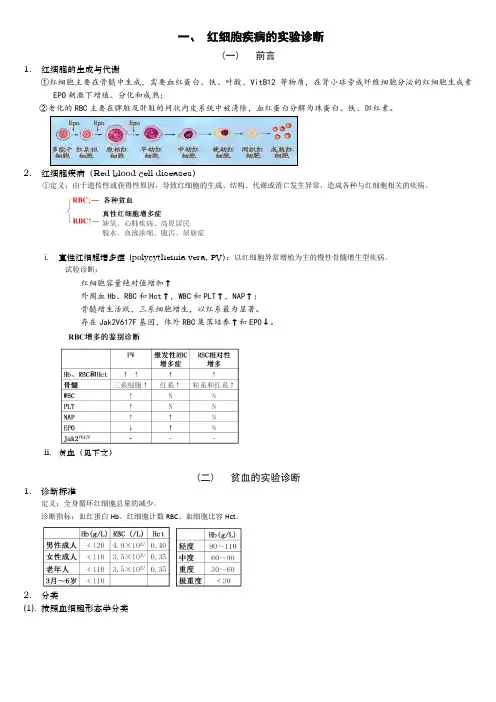

一、红细胞疾病的实验诊断(一)前言1.红细胞的生成与代谢①红细胞主要在骨髓中生成,需要血红蛋白、铁、叶酸、VitB12等物质,在肾小球旁成纤维细胞分泌的红细胞生成素EPO刺激下增殖、分化和成熟;②老化的RBC主要在脾脏及肝脏的网状内皮系统中被清除,血红蛋白分解为珠蛋白、铁、胆红素。

2.红细胞疾病(Red blood cell diseases)①定义:由于遗传性或获得性原因,导致红细胞的生成、结构、代谢或消亡发生异常,造成各种与红细胞相关的疾病。

i.真性红细胞增多症(polycythemia vera, PV):以红细胞异常增殖为主的慢性骨髓增生型疾病。

试验诊断:红细胞容量绝对值增加↑外周血Hb、RBC和Hct↑,WBC和PLT↑,NAP↑;骨髓增生活跃,三系细胞增生,以红系最为显著。

存在Jak2V617F基因,体外RBC集落培养↑和EPO↓。

ii.贫血(见下文)(二)贫血的实验诊断1.诊断标准定义:全身循环红细胞总量的减少。

诊断指标:血红蛋白Hb、红细胞计数RBC、血细胞比容Hct。

2.分类(1).按照血细胞形态学分类(2).按照骨髓增生程度增生性贫血:溶血性贫血,缺铁性贫血巨幼细胞性贫血增生低下性贫血:再生障碍性贫血(3).按照病因和发病机制①红细胞生成减少i.骨髓造血受抑或障碍:再生障碍性贫血、MDS、抗肿瘤放化疗、肾性贫血、白血病和其他肿瘤浸润、慢性肾衰贫血ii.DNA合成障碍:叶酸/Vit B12缺乏所致的巨幼细胞性贫血iii.血红蛋白合成障碍:缺铁性贫血、珠蛋白生成障碍性贫血②红细胞破坏增多(溶血性贫血)i.先天性溶血性贫血➢RBC膜缺陷病:(球形、椭圆形、靶形、口形)RBC增多症;➢RBC酶缺陷病:G6PD缺陷症多见、PK缺陷症➢Hb异常病:珠蛋白合成障碍的β,α-地贫、异常Hb病、镰状细胞病与高铁Hb血症ii.获得性溶血性贫血➢免疫性:自身免疫:温抗体型自身免疫性溶贫、冷凝素综合征、阵发性寒冷性Hb血症同种免疫:新生儿溶血病、血型不合输血药物诱发免疫溶贫、SLE、淋巴瘤➢非免疫性:机械、物理性、生物性、脾亢、DIC、PNH(阵发性睡眠性Hb尿症)③红细胞丢失过量i.急性失血:消化道大出血、大量咯血、创伤、手术、内脏破裂、宫外孕;ii.慢性失血:月经过多、痔疮、慢性创伤出血、疟疾。

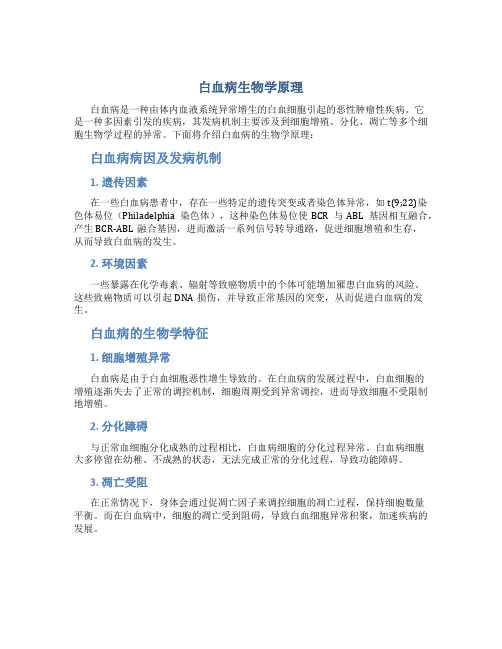

白血病生物学原理白血病是一种由体内血液系统异常增生的白血细胞引起的恶性肿瘤性疾病。

它是一种多因素引发的疾病,其发病机制主要涉及到细胞增殖、分化、凋亡等多个细胞生物学过程的异常。

下面将介绍白血病的生物学原理:白血病病因及发病机制1. 遗传因素在一些白血病患者中,存在一些特定的遗传突变或者染色体异常,如t(9;22)染色体易位(Philadelphia染色体),这种染色体易位使BCR与ABL基因相互融合,产生BCR-ABL融合基因,进而激活一系列信号转导通路,促进细胞增殖和生存,从而导致白血病的发生。

2. 环境因素一些暴露在化学毒素、辐射等致癌物质中的个体可能增加罹患白血病的风险。

这些致癌物质可以引起DNA损伤,并导致正常基因的突变,从而促进白血病的发生。

白血病的生物学特征1. 细胞增殖异常白血病是由于白血细胞恶性增生导致的。

在白血病的发展过程中,白血细胞的增殖逐渐失去了正常的调控机制,细胞周期受到异常调控,进而导致细胞不受限制地增殖。

2. 分化障碍与正常血细胞分化成熟的过程相比,白血病细胞的分化过程异常。

白血病细胞大多停留在幼稚、不成熟的状态,无法完成正常的分化过程,导致功能障碍。

3. 凋亡受阻在正常情况下,身体会通过促凋亡因子来调控细胞的凋亡过程,保持细胞数量平衡。

而在白血病中,细胞的凋亡受到阻碍,导致白血细胞异常积聚,加速疾病的发展。

白血病的治疗方法1. 化疗目前,对于白血病的主要治疗方法之一是化疗,即使用特定的抗癌药物干预肿瘤细胞的增殖,抑制其生长,使白血细胞数量逐渐减少。

2. 骨髓移植对于某些白血病患者来说,骨髓移植是一种有效的治疗手段。

这种方法通过替换患者异常的造血系统,使其恢复正常的造血功能,进而实现治疗效果。

3. 靶向治疗针对白血病的特定突破点,发展出了一些针对性的靶向治疗药物,如靶向BCR-ABL基因的药物,能够有效抑制异常基因的活性,达到治疗目的。

综上所述,白血病是一种复杂的血液系统恶性肿瘤疾病,其发病机制主要涉及到细胞增殖、分化、凋亡等多个生物学过程的异常。

常见血液病的血象表现血象是指通过血液检查来评估血细胞的数量和形态的结果。

血象结果可以提供对患者整体健康状况的评估,尤其对于血液病的诊断和治疗至关重要。

本文将介绍几种常见血液病的血象表现,以帮助读者更好地了解这些病症。

1. 缺铁性贫血:缺铁性贫血是最常见的一种贫血类型,其主要病因是缺乏体内的足够铁质。

在血象检查中,缺铁性贫血的特征是红细胞数量减少,血红蛋白含量降低,红细胞体积变小(平均红细胞体积降低),血红蛋白浓度降低。

此外,红细胞分布宽度(RDW)通常会增加。

2. 铁粒幼细胞性贫血:铁粒幼细胞性贫血是一种与骨髓功能异常相关的贫血类型。

在血象检查中,可以观察到红细胞数量减少,血红蛋白含量降低,红细胞体积变小,同时出现高度异常的铁粒幼红细胞(红细胞内含有过量的铁粒)。

3. 骨髓增生异常综合征(MDS):骨髓增生异常综合征是一组由于造血干细胞功能异常导致的血液疾病,主要特征是骨髓造血功能低下。

在血象检查中,可见红细胞数量减少,血红蛋白含量降低,红细胞体积变小,同时出现多核或巨核型粒细胞增多。

4. 白血病:白血病是一种由白血病细胞异常增殖引起的血液恶性肿瘤。

在血象检查中,白血病患者的白细胞数量通常明显增加,而正常的白细胞分类比例会发生改变。

不同类型的白血病表现不同,如慢性髓系白血病患者的血液中可见到幼稚细胞或原始细胞。

5. 血小板减少症:血小板减少症是指血液中血小板数量过低的情况。

在血象检查中,可见血小板数量减少,且血小板形态异常,如变形、无颗粒等。

6. 骨髓增殖性疾病(如多发性骨髓瘤):骨髓增殖性疾病是一类由于骨髓细胞过度增生引起的疾病,常见的如多发性骨髓瘤。

在血象检查中,可见红细胞数量增多,血红蛋白含量升高,红细胞体积变大。

总结:血象是评估血液病的重要手段之一,通过观察血液细胞数量和形态的改变,可以帮助医生进行血液病的诊断和治疗。

本文介绍了几种常见血液病的血象表现,包括缺铁性贫血、铁粒幼细胞性贫血、骨髓增生异常综合征、白血病、血小板减少症以及骨髓增殖性疾病。

Notch信号通路抑制剂DAPT对急性白血病细胞增殖及凋亡的作用急性白血病(Acute Myeloid Leukemia, AML)是一种常见的白血病类型,其主要特征是骨髓内原始造血干细胞异常增生,导致正常血液细胞受到抑制。

虽然目前已经有一些治疗手段用于AML的治疗,但患者的预后仍然不尽如人意。

寻找新的治疗方法对于提高AML 患者的生存率具有重要意义。

近年来,关于Notch信号通路在白血病发生发展中的作用引起了研究人员的广泛关注。

而Notch信号通路抑制剂DAPT对AML细胞增殖及凋亡的作用也成为了研究的热点。

Notch信号通路是一种高度保守的信号传导通路,广泛参与了细胞增殖、分化和凋亡等生命过程。

它通过Notch受体与其配体的结合,进而激活转录因子的功能,调控一系列靶基因的表达,影响细胞的命运决定。

在正常情况下,Notch信号通路对于维持造血干细胞的自我更新和分化具有重要作用。

而当该信号通路发生异常激活时,就会导致白血病的发生和发展。

抑制Notch信号通路可能成为治疗AML的一种新的策略。

DAPT是一种有效抑制Notch信号通路的化合物,它通过抑制第γ-分割酶(γ-secretase)的活性,阻断Notch受体的活化,从而抑制Notch信号通路的传导。

研究表明,DAPT可以有效抑制AML细胞的增殖,并诱导其凋亡,对AML具有一定的抗白血病作用。

一项研究报告了DAPT对AML细胞增殖的抑制作用。

研究人员采用MTT法检测了AML细胞系在不同浓度的DAPT处理下的细胞增殖情况,结果发现,DAPT可以显著抑制AML细胞的增殖,且呈浓度依赖性。

细胞周期分析结果显示,DAPT处理可以导致AML细胞G0/G1期细胞增多,同时S期和G2/M期细胞减少,表明DAPT抑制了AML细胞的DNA合成和细胞分裂过程,从而抑制了细胞的增殖。

另外一项研究则报道了DAPT诱导AML细胞凋亡的作用。

研究人员采用凋亡检测试剂盒和流式细胞术检测了DAPT处理下AML细胞的凋亡情况,结果显示,DAPT处理可以显著诱导AML细胞的凋亡,且呈浓度依赖性。

骨髓增生异常综合征的病因骨髓增生异常综合征目前认为是造血干细胞增殖分化异常所致的造血功能障碍。

主要表现为外周血全血细胞减少,骨髓细胞增生,成熟和幼稚细胞有形态异常即病态造血。

部分患者在经历一定时期的MDS后转化成为急性白血病;部分因感染、出血或其他原因死亡,病程中始终不转化为急性白血病。

1976年FAB协作组建议使用MDS一词,经数年应用和总结,于1982年提出关于MDS的分类建议,得到国内外学者广泛采纳,在世界范围内有了较明确的统一概念。

【病因及发病机理】MDS可是原发的,即原因不明。

或曾有化学致癌物质、烷化剂治疗或放射线接触史,即继发性。

在全部急性白血病病例中,仅少数患者临床能观察到明确的MDS过程。

约50%MDS患者可见到特殊的染色体异常。

MDS患者的进展方式及其是否向急性白血病转化,很大程度上取决于细胞内被激活的癌基因类型和数量。

目前认为本病是发生在较早期造血干细胞,受到损害后出现克隆性变异的结果。

对骨髓细胞进行染色体显带分析和G6PD同功酶研究,提示MDS系由一个干细胞演变而来,故为克隆性疾病。

【临床表现】多数起病隐袭,以男性中老年多见,约70%病例50岁以上。

儿童少见,但近年青少年发病亦有增加。

MDS的初发症状缺乏特异性,部分患者可无明显自觉症状。

大多数患者有头昏、乏力、上腹不适和骨关节痛。

多数以贫血起病,可做为就诊的首发症状,持续数月至数年。

约20%~60%病例病程中伴出血倾向,程度轻重不一,表现有皮肤瘀点.牙龈出血、鼻衄。

重者可有消化道或脑出血。

出血与血小板减低有关,一些患者的血小板功能亦有缺陷。

约半数患者在病程中有发热,发热与感染相关,热型不定,呼吸道感染最多,其余有败血症、肛周、会阴部感染。

在未转化为急性白血病的病例中,感染和/或出血是主要死亡原因。

肝、脾可有中或轻度肿大,1/3病例有淋巴结肿大,为无痛性。

个别患者有胸骨压痛。

各项血细胞的异常增殖

血细胞的异常增殖是一种病理情况,可以涉及红细胞、白细胞

和血小板。

这种异常增殖可能导致多种疾病,包括白血病、淋巴瘤、骨髓增生异常综合征等。

以下是对各种血细胞异常增殖的一些详细

解释:

红细胞异常增殖,红细胞异常增殖通常涉及红细胞生成过多,

可能导致红细胞增多症,也称为红细胞增生性疾病。

这种情况可能

由于骨髓异常增生或肾脏缺氧等因素引起。

多囊性肾病、肾动脉狭

窄和其他肾脏疾病可能导致肾脏缺氧,刺激EPO(促红细胞生成素)的分泌,进而促进红细胞生成。

红细胞增多症可能导致血液黏稠度

增加,增加心血管疾病的风险。

白细胞异常增殖,白细胞异常增殖通常与白血病和淋巴瘤等恶

性肿瘤有关。

白血病是由于骨髓中白细胞异常增生造成的,这可能

导致正常血液成分的减少,导致感染、贫血和出血等并发症。

淋巴

瘤是淋巴细胞的异常增生,可能形成肿块并影响淋巴系统和免疫功能。

血小板异常增殖,血小板异常增殖可能导致血小板增多症,这

可能与骨髓中的异常血小板生成有关。

血小板增多可能导致血栓形成和出血倾向。

血小板增多症可能与骨髓增生异常综合征等疾病相关。

总的来说,血细胞的异常增殖可能导致多种疾病,需要进行详细的临床检查和诊断以确定具体的病因,并制定相应的治疗方案。

这些异常增殖可能会影响整个血液系统的功能,因此对于这些疾病的治疗需要综合考虑患者的具体情况和病情严重程度。

治疗可能包括药物治疗、放疗、化疗和骨髓移植等方法。

对于患者来说,及时发现并治疗血细胞的异常增殖至关重要,以减少并发症的发生并提高生存率。