文化毕业论文楚竹书内礼曾子立孝首章的对比研究

- 格式:docx

- 大小:39.52 KB

- 文档页数:5

郭店楚墓竹简与儒学研究(2000年)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------郭店楚墓竹简与儒学研究(2000年)1993年10月,湖北省荆门市郭店村一处墓地中发现了一批竹简,学术界称之为“郭店楚墓竹简”。

这批竹简共804枚,其中有字竹简730枚,这是建国以来简帛佚籍的重大发现。

经过整理,这批竹简于1998年5月由文物出版社以《郭店楚墓竹简》为名正式出版,其中包括该墓出土全部竹简的图版、释文和注释。

竹简的内容分属道家和儒家,除了道家的《老子》和一篇《太一生水》外,其余文献全部属于儒家。

儒家著作可以分为两组:第一组有《缁衣》、《五行》、《成之闻之》、《尊德义》、《性自命出》和《六德》6篇;第二组有《鲁穆公问子思》、《穷达以时》2篇。

此外还有《唐虞之道》、《忠信之道》2篇、《语丛》4篇。

这些著作为学术研究提供了极其珍贵的资料,对儒学各个方面的研究都具有重要意义。

《郭店楚墓竹简》出版后,立即引发了海内外学术界的巨大震动,人们从不同的角度进行研讨,取得了可观的成绩。

继1998年和1999年后,郭店竹简的研究继续成为2000年学术界的热点。

1月份,日本东京大学郭店楚简研究会编辑出版了《郭店楚简思想史的研究》第三卷,辽宁教育出版社的《中国哲学》第二十一辑出版了专号《郭店简与儒学研究》,陕西师范大学历史系则召开了西安30余位学者参加的“郭店楚简学术座谈会”(下称“西安座谈会”),这次会议的基本情况也已经在《西北大学学报》第2期和《孔子研究》第5期进行了报道;5月份,武汉大学中国文化研究院编辑的《郭店楚简国际学术研讨会论文集》以《人文论丛》特辑的形式,由湖北人民出版社出版,这是去年10月中旬在武汉大学举行的学术研讨会(下称“武汉国际学术会议”)的成果汇编;8月份,由清华大学思想文化研究所廖名春编辑的《清华简帛研究》第一辑刊出,这是清华大学“出土简帛与中国思想史研究”项目的成果汇编。

PINSHU LU │品书录CHINA PUBLISHING JOURNAL2019年 第03期71从战国竹书探讨礼仪制度及儒家礼学思想□文│赵 欣竹简和帛书曾经是我国历史上较为普遍的书籍形式,是文化保存载体和传播媒介。

然而伴随着王朝的更迭兴废,大量竹书都被长久地埋藏于地下。

新中国成立以后,考古事业的兴盛与蓬勃发展,使得战国竹书重新回到了人们的视野。

这些战国竹书详尽地记载了春秋战国时期诸子百家的思想观点,展现了灿烂恢宏的先秦文明。

经过相关专业的专家学者对其内容进行整理研究后发现,战国竹书以儒家文献占据大宗地位,其中礼类文献又占据较大比重,但是由于竹书名目繁多、内容庞杂等原因,所以尚未有专业的著述对此进行论述。

曹建墩教授撰写的《战国竹书与先秦礼学研究》(人民出版社2018年7月出版)则具有了开拓性意义。

作者结合考古过程中出土战国竹书和后世流传的文献,对战国竹书中的礼仪制度和儒家礼学思想进行了系统研究,同时梳理出了儒家礼学思想的发展脉络,并对转向和分化后不同派别的礼学异同作了详尽的考察。

运用多种研究手法,对战国竹书中的礼仪制度作深入考证。

中国自古以来就将儒家文化视为正统,而“礼”在儒家文化中又始终占据着重要的地位,所以无论是在近些年发现的战国竹书中,还是在流传于世的文献典籍中,都有大量儒家礼学的记载。

《战国竹书与先秦礼学研究》综考证与义理于一体,运用汉语言文学、古文字学、文献学、历史学以及传播学等多种研究手法,以出现于20世纪90年代的上博简中的内容为主要研究对象,对其中的《天子建州》《三德》《内豊》《昔者君老》以及《陈公治兵》等篇章进行了详细的研究。

作者既对当时的容礼、飨食、饮至礼和曲礼等礼仪制度展开了全方位的考证,还对儒家的“礼”与当时的人性、人情与外物之间的关系作了深入的阐述。

作者在书中提出,记载在战国竹书之上的儒家礼学,其核心并不是那些烦琐的规程与制度,而是在于其中所蕴含的情感与德性,百姓要尊礼仪、重道义、崇孝道,守护父子君臣之间的规则;君主要勤政爱民、明德尚礼,采用儒法兼容和德主刑辅的管理手段,树立以礼立国和以德治国的思想。

郭店竹书是稷下思孟学派教材(一)【提要】本文认为,郭店一号楚墓中的陪葬竹书是一套循序渐进、由浅入深的稷下思孟学派教材,其内容大致包括儒家经典基本知识、子思学派和稷下思孟学派基本观点、性情论、社会伦理道德、政治哲学和形上学宇宙论等。

其中,《大一生水》是具有稷下思孟学派思想特征的作品,既继承了曾参、子思吸收道家老子形上学的传统,又吸收了稷下学者以水为万物之本原的观点,堪称“古代中国的泰勒斯学说”;而《五行》则是思孟后学对《礼运》五行说、竹书六德说和孟子学说的发展。

显然,当时还未有后来为《汉书·艺文志》所著录的“《子思》二十三篇”这部书。

这些竹书资料可能是公元前311年屈原出使齐国时从稷下带回楚国的,它们的被发现可以基本修复稷下思孟学派这个在中国思想史上久已残缺了的重要环节。

【关键词】稷下教材屈原郭店竹书思孟学派战国中期的齐国稷下思孟学派是对战国早期鲁国子思学派的继承和发展,子思后学到齐国稷下与孟子及其后学会合,遂发展成为稷下思孟学派。

郭店一号楚墓中的陪葬竹书很像是稷下思孟学派的教材,只有像屈原这种身份和地位的人才会有这些竹书,而屈原作品的思想深受这些书籍的影响也是很明显的。

在郭店竹书中,除了多有通假字之外,简笔字和因形近而误的字也不少,但其书写的笔法却显得非常熟练。

显然,它们并非出自一人之手,应是由不太理解书籍内容的数位专业抄手抄写出来的。

战国时期,齐国的稷下学宫聚集了来自各国的学者,那里的专业抄手中也可能有楚国人。

《郭店楚墓竹简·前言》2]的作者认为竹书文字“是典型的楚国文字,具有楚系文字的特点”,所以它们很可能是稷下的楚国抄手抄写的。

至于竹简形制的长短,似亦有不同抄手采用不同长度的竹简的可能,而不一定都有分类的含义。

至于抄写的时间,则应与孟子同时。

具体地说,可能是在孟子于齐威王3]、齐宣王4]时游齐之后和屈原出使齐国之前,故应早于《孟子》的成书时间。

从竹书中有些异体字似可看出孟子学说的影响,比如:将“过”写作“化”下加“心”,好像是据“所过者化”的意思造的异体字;将“仁”写作“人”下加“心”、“千”下加“心”、“身”下加“心”,则像是据“仁义礼智根于心”、“仁”由“心”中善端发展而来的说法造的异体字。

文学评论·古典文学从《论语》《孝经》等儒家经典管窥孝道陈心怡 四川省绵阳市绵阳中学摘 要:孝,是我们对父母养育之恩的真诚回报,是中华民族历来的传统美德,也是我们每个人的道德之本、立身之本,更是家庭和谐、社会稳定、民族凝聚的重要保障。

在我国社会转型的关键阶段,强化孝道教育则具有极高的现实价值。

而《论语》和《孝经》作为我国古代孝道理论的集大成者,对其孝道思想进行研究,探讨其对我们高中生孝道的启示,将帮助我们深入理解孝道文化的当代内涵及价值所在,从而增强我们对孝道的道德认同,在生活中积极践行“孝道”,自觉担当起肩上的责任,做一个有为青年。

关键词:论语;孝经;儒家经典;孝道作者简介:陈心怡(2000.10-),女,汉族,四川安县人,四川省绵阳市绵阳中学2015级50班学生。

[中图分类号]:I206 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2018)-02-083-01引言:孝,是一个人所有优良品格的起点,不孝,则便无其他品德可言。

从《论语》和《孝经》中可以看到:孝,不是单纯履行对父母的孝心,而是要从“小家”上升到“大家”,培养一种忠于国家的品德基础,以帮助自己成为合格的社会人才。

在那个社会剧烈动荡的春秋时期,孝道思想在维持人际关系和整饬社会秩序中起到了尤为重要的作用。

在构建和谐社会的当代中国,其更是具有不可小觑的时代价值。

一、《论语》《孝经》中的孝道思想解读1.孝是所有道德规范的出发点,是立身治国之本“君子务本,本立而道生, 孝弟也者, 其为仁之本也[1]”、“孝悌者则鲜犯上而无作乱”,在孔子及其弟子看来,“孝”是顺从长辈或权威的意志而不犯上不作乱,是所有道德规范的出发点和立身、治国之本,为人者若做不到孝,则便无其他品德可言。

但在当代,孝不是“愚忠权威”,不是“逆来顺受长辈之令”,更不是不顾自己的意志和价值原则,而是要“故当不义,则子不可不争于父,臣不可不争于君”,当上级或长辈的言行不义之时就必须进行阻止。

“仁”与“孝”——思孟学派的一个诠释向度(下)四、曾子的重仁、内省思想及乐正子春对孝道的发展在七十二子中,曾子无疑是思想较为复杂的一位。

一方面,他主张“士不可以不弘毅”,要求“仁以为己任”(《论语·泰伯》),表现出对孔子所倡导的仁的强烈认同和追求;他以“忠恕”解孔子“一贯”之道,主张“吾日三省吾身”(《学而》),反映了其思想向“内省”的发展;他肯定、赞扬“可以托六尺之孤,可以寄百里之命,临大节而不可夺也”(《泰伯》)的君子人格,体现了其主体意识的觉醒。

这些都对以后的思孟产生影响,成为思孟学派的一个思想来源。

另一方面,曾子对孝也表现出一定的关注,如他临终前的“启予足!启予手”(同上),以及“慎终追远,民德归厚矣”(《学而》)等等,所以先秦文献中常常有关于曾子孝言、孝行的记载。

可以说,曾子的思想一是重视仁、内省,二是重视孝悌,而这两个方面在《曾子》中都有所反映,并得到程度不同的发展。

在《论语》中,曾子常常是以弘大刚毅的形象出现的,而背后支撑他的,无疑是孔子所倡导的仁的精神力量,曾子正是通过对仁的深切体会,确立起具有高尚的社会责任感、以天下为己任、充满献身精神的道德境界。

曾子这方面的思想,在《曾子》中同样有所反映。

如,“富以苟,不如贫以誉;生以辱,不如死以荣。

辱可避,避之而已矣;及其不可避也,君子视死若归。

”(《曾子制言上》)“君子无悒悒于贫,无勿勿于贱,无惮惮于不闻;布衣不完,疏食不饱,蓬户穴牖,日孜孜上仁;知我,吾无訢訢,不知我,吾无悒悒。

”(《曾子制言中》)在富贵与荣誉面前,曾子坚定地选择了后者。

在他看来,人之为人就在于其独立的精神信仰,在于其自身的价值和尊严。

这种价值和尊严就来自仁,故“君子以仁为尊。

天下之为富,何为富?则仁为富也;天下之为贵,何为贵?则仁为贵也”(《曾子制言中》)。

以前学术界以为,先秦儒家中孔子讲仁和义,而孟子则将二者联系在一起,提出了仁义概念。

现在看来,这一过渡其实是在曾子这里完成的。

浅析论曾子以孝为核心的伦理思想论文曾子认为:“孝有三:大孝尊亲,其次不辱,其下能养。

”今天店铺要与大家分享:浅析论曾子以孝为核心的伦理思想成功论文。

具体内容如下,欢迎阅读!论文关键词:曾子伦理思想孝论文摘要:曾子是孔门弟子中最重要代表人物之一,他的思想上承孔子,下启思孟学派,曾子的思想以伦理为核心,除了他的“孝”的思想外,在道德修养的内在自觉、君子人格与豪杰气象,以及从贵义到仁义等方面对后来的儒家学者也都有着重要影响。

论文正文:曾子是孔子最优秀的弟子之一,是得到了历代学者认可的对儒学的传承做出积极贡献的学者之一。

曾子的思想也以伦理为核心的,直接渊源于孔子,并对后世产生了重大影响。

不仅思孟学派直接源于曾子,而且后世以“一贯之道”理解孔子思想,也是曾子首开其端。

然而,由于各种原因,学术界对曾子思想的研究与他在思想史上的地位是极不相称的。

本文有鉴于此,力图以《曾子》十篇为基本文本,从承志谕道的孝敬论、内省重行的修养论和宏毅守礼的人格论等三个方面论述曾子的伦理思想,揭示曾子伦理思想的主要特征和历史地位。

在历史上,曾子以孝称著于世。

孝是中国传统伦理思想的重要范畴。

孔子以恢复周礼为矢志,其伦理思想是建立在家庭道德基础之上,孝就成为其伦理思想的重要范畴。

考《论语》论孝有17处,以孝梯为仁之本,表明孔子对孝的极大重视。

作为孔门弟子,曾子的孝的思想直接源于孔子。

曾子论孝坚持了孔子的观点。

孔子以“敬”为孝的核心内容,认为它是人养父母和养其他物的根本区别。

曾子也说:“吾闻诸夫子:孟庄子之孝也,其他可能也;其不改父之臣,与父之政,是难能也。

”(《论语·子张》)因此,曾子所论之孝,其涵义与孔子思想基本一致,而特别突出了和阐发了“敬”的涵义。

他说:“所谓孝也,民之本教日孝,其行之日养。

养可能也,敬为难;敬可能也,安为难,安可能也,久为难;久可能也,卒为难。

父母既投,慎行其身,不遗父母恶名,可谓能终也。

”在此,他提出了孝德的这样几个基本要求:养、敬、安、久、卒。

战国楚竹书与儒家“理想社会”构建战国时期是中国历史上一个重要的时期,各国纷争不断,文化思潮涌现,各种不同的思想与理念交织在一起,构成了一个多元的社会思想格局。

其中,楚国的竹书史料和儒家学说被认为是当时两个最为影响深远的思潮之一。

本文将分别对楚国竹书和儒家思想进行探讨,并从中寻找他们对于“理想社会”构建的贡献。

一、楚国竹书楚国竹书是指在1965年,在湖南省长沙市马王堆汉墓中出土的一批竹简。

此后,这些竹简逐渐引起了文学界的高度关注,逐渐成为世人所知的文化遗产。

竹书中记载了大量的文化、历史、哲学等内容,其中比较有名的有《吕氏春秋》和《楚辞》。

这些作品不仅给我们了解当时的历史事件提供了重要线索,同时也是研究战国时期文化传统和思想基础的重要原料。

竹书中最为突出的特点是“名实分”,也就是区别名义和实际的重要性。

楚国人对现实的特别关注体现在他们的社会伦理观念中。

比如在《吕氏春秋》中常常出现“要达其实,不可以求名”这样的言论。

这说明楚国人是讲求实用主义的,对于名节并不过分追求。

他们相信现实是真实的、可以实现的,而名义则是虚幻和不实际的。

因此战国时期楚国竹书的思想基础是一种实用主义的思想,即注重实际而不注重名义,这种思想注重现实利益,关注生命之本的保障。

二、儒家思想儒家思想是中国文化传统中最为丰富、适应性最强的思潮之一。

尽管儒家思想在战国时期还不够完备,但是它终究衍化出了一整套理论体系。

儒家思想强调的是道德、人文和教育,寻求实现社会的和谐与稳定。

儒家将社会分为五个等级:君上、贵族、平民、工匠和奴隶。

同时,儒家强调个人的修养和思想智慧的重要性。

儒家认为,通过不断学习和修行,一个人可以达到“至善至美”的境界。

在儒家思想中,“天下为公”是最为核心的价值观。

他们强调人与人之间应该平等,不分高低贵贱。

他们认为,一个理想的社会应该是以仁爱为核心的,君子追求的不仅仅是个人的利益,更是社会的整体利益。

只有当一个人具备高尚的品德和高深的见识才能真正成为一个君子。

战国楚竹书与儒家“理想社会”构建在中国古代历史长河中,战国时期是一个思想和文化交汇的时代。

在这个充满变革和动荡的时期,不同的思想流派迸发出来,对当时社会的改变产生了深远的影响。

楚国竹书和儒家的“理想社会”构建可以说是这个时代的两大代表。

这两种思想在当时社会中产生了深远的影响,也为后世的政治和社会制度奠定了基础。

楚国竹书是一种以竹简为载体的文献,被认为是楚国的政治、军事和文化思想的集大成者。

楚国在战国时期是一个强大的国家,其文化和思想对整个时代产生了深远的影响。

楚国竹书是楚国当时的文化精髓,它以鲜明的个性和独特的文化特色成为当时社会的一大亮点。

楚国竹书中的思想主要包括了关于政治、军事、社会制度、文化等各个方面的内容。

关于政治制度的思想主要表现为对封建制度的推崇和赞美。

楚国竹书认为,封建制度是最为适合当时社会的一种政治制度,可以保持社会的稳定,保障统治者的权力,并且也有利于对外扩张和征战。

在军事方面,楚国竹书提倡军事强国,主张国家应该建立强大的军事力量,以便应对外敌的入侵和保障国家的安全。

楚国竹书还对社会制度、文化传统等方面有着独特的见解,这些思想都为当时社会的发展和变革提供了重要的参考。

与楚国竹书不同的是,儒家的“理想社会”构建主要体现在孔子和孟子等儒家学派的思想中。

儒家学派主张的“仁义礼智信”成为了中国传统文化的核心价值观,对中国社会的形成和发展产生了深远的影响。

在战国时期,儒家思想通过孔子和孟子等思想家的努力,逐渐成为当时社会的主流思想。

儒家的“理想社会”构建主要体现在政治、社会、教育等方面。

在政治方面,儒家主张的是君主立德,政治应该以仁义为本,君臣之间应该相互尊重,才能够建立和谐稳定的社会。

在社会方面,儒家主张的是社会应该有等级和秩序,各尽其职,互相关爱,才能够构建一个和谐有序的社会。

在教育方面,儒家主张的是教育应该以德育为主,培养人的思想品德和社会责任感,培养人才是社会发展的关键。

在楚国竹书与儒家“理想社会”构建中,可以看到两种不同的思想观点。

学士论文-社会文化-楚竹书《曹沫之阵》与《慎子》佚文摘要:上海博物馆藏战国楚竹书《曹沫之阵》开头一段见于《慎子》佚文;两者比较之下,《慎子》所载当晚于《曹沫之阵》;曹沫之“沫”是“刿”或“蔑”的假借,依文献为读,《曹沫之阵》最好作《曹刿之阵》。

关键词:上博楚简曹刿之阵慎子佚文《上海博物馆藏战国楚竹书(四)》[1]的几种文献中,最吸引我的当数《曹沫之阵》。

此书存“整简四十五支,残简二十支”,字数几近二千,“其内容是记鲁庄公、曹沫问对,开头是论政,后面是论兵,篇题主于论兵,盖视之为兵书”。

[2]其整理者李零先生为该篇竹书作了非常好的释文和十分精当的注释,为我们进一步研究提供了良好的基础。

但筚路蓝缕,千虑难免一失。

下面,笔者就竹书的出处和定名谈点不同的意见,以为补充。

一《慎子》有佚文李零先生的“说明”以为“此书史志无载”[3]。

但据笔者检索文献,其实并不尽然。

竹书简一简二“鲁庄公将为大钟,型既成矣,曹沫入见,曰:昔周室之邦鲁,东西七百,南北五百,非山非泽,无有不民。

今邦弥小而钟愈大,君其图之”一段亦见于《慎子》佚文。

唐徐坚《初学记》卷十六:《慎子》曰:鲁庄公铸大钟,曹翙入见,曰:今国褊小而钟大,君何不图之?[4]宋李昉等《太平御览》卷五百七十五同。

[5]宋王应麟《玉海》卷一百九:《慎子》:鲁庄公铸大钟,曹刿入见,曰:国褊小而钟大。

[6]宋陈旸《乐书》卷一百九:鲁庄公铸大钟而国小钟大,曹刿规之。

[7]明陈耀文《天中记》卷四十三:国小钟大:鲁庄公铸大钟,鲁翙入见,曰:今国褊小而钟大,君何不图之?[8]明彭大翼《山堂肆考》卷一百六十二:钟大当图:《愼子》曰:鲁庄公铸大钟,曹刿入见,曰:今国褊小而钟大,君何不图之?[9]明何楷《诗经世本古义》卷九:鲁庄公铸大锺,而国小锺大,曹刿讥之。

[10]《佩文韵府》卷四十七之一:《慎子》:鲁荘公铸大钟,曹刿入见,曰:国褊小而钟大。

[11]《渊鉴类函》卷一百九十一:《慎子》:鲁荘公铸大钟,曹刿入谏,曰:今国褊小而钟大,君何不图之?[12]陈厚耀《春秋战国异辞》卷三:《慎子》:鲁庄公铸大钟,曹刿入见,曰:今国褊而钟大,君何不图之?[13]马骕《绎史》卷四十同[14]。

论曾子的孝道思想(一)论文关键词:曾子孝道《孝经》论文摘要:曾子继承孔子孝道思想以及春秋以前的孝观念,将孝作为做人的基长准则,提出重视生命延续的全体、贵生之孝;强调大经大法的根本之孝;区分了大孝、中孝、小孝的层次之孝。

以敬为判断标;住重视孝道的履行,把孝道理论与实践相结合,完善了孝道思想的内涵,对儒家思想产生了很大影响。

曾子是孔子的主要弟子之一,据典籍记载,他在孔门中拥有很高的地位。

曾子对后世的影响是多方面的,但最重要的就是他的孝道思想。

其孝道作为孔子的孝道理论和后来孝治派之间的桥梁,在先秦思想史上居于非常重要的地位。

一曾子孝道思想及实践曾子孝道思想是继承孔子的孝以及更早的孝观念发展而来的。

曾子以“身为亲之体”作为孝道确立的依据,提出了自己的新意,并以敬为判断标准,重视孝道的履行,把孝道理论与实践相结合,完善了孝道思想内涵。

孔子认为孝源于人内心对父母的真实情感,是对父母养育之恩的回报。

而曾子在孔子基础f=.进一步提出对父母行孝的根据,认为孝道源于“身为亲之体”,即:子女身体是父母身体的延续,子女生命也是父母赋予的。

曾子继承和发展了孔子的孝道思想,并按照自己对孝的理解,结合所处的时代背景提出了自己的新意。

他提出重视生命延续的全体、贵生之孝强调大经大法的根本之孝;区分了大孝、中孝、小孝的层次之孝。

这些新意丰富了孔子孝道思想,也充实了曾子孝道体系的内涵,为后世孝道思想留下了宝贵财富。

曾子重视生命延续的全体、贵生之孝。

他注重“全身为孝”,引用孔子的话说:“父母全而生之,子全而归之,可谓孝矣;不亏其体,町谓全矣。

”认为子女要怀着敬父母的态度来爱护和保全自己的身体,不让父母赋予自己的身体受到损害并让父母的身体通过自己及后代不断地延续下去:“身者,父母之遗体也。

行亲之遗体,敢不敬乎?”对于父母赋予自己的宝贵生命更要珍惜,“父母生之,子弗敢杀……”平时要注意安全,不令父母为自己担忧,“故舟而不游,道而不径,能全支体,以守宗庙,可谓孝矣”。

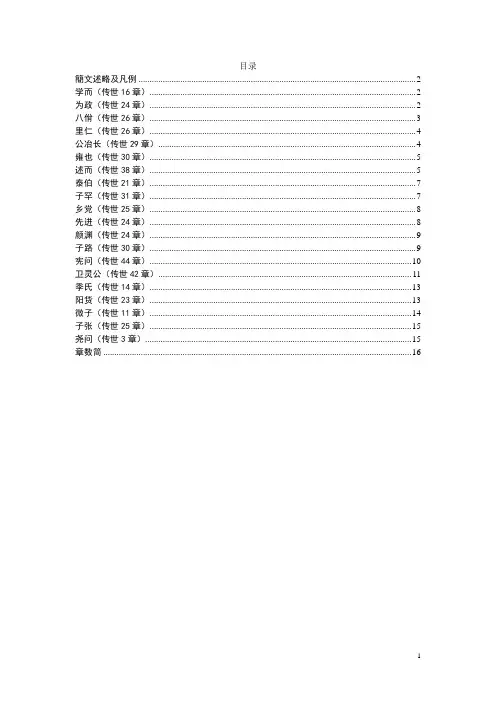

目录簡文述略及凡例 (2)学而(传世16章) (2)为政(传世24章) (2)八佾(传世26章) (3)里仁(传世26章) (4)公冶长(传世29章) (4)雍也(传世30章) (5)述而(传世38章) (5)泰伯(传世21章) (7)子罕(传世31章) (7)乡党(传世25章) (8)先进(传世24章) (8)颜渊(传世24章) (9)子路(传世30章) (9)宪问(传世44章) (10)卫灵公(传世42章) (11)季氏(传世14章) (13)阳货(传世23章) (13)微子(传世11章) (14)子张(传世25章) (15)尧问(传世3章) (15)章数简 (16)簡文述略及凡例定州竹简《论语》(以下简称简本)由中山怀王刘修墓出土。

刘修死于汉宣帝五凤三年(公元前55年),所以,该见简本论语抄写时代在公元前55年以前。

又简本避刘邦讳,凡今本作邦者,皆改为国,所以其抄写时间又必在西汉。

已有学者指出,简本《论语》和《鲁论》、《齐论》、《古论》均有差异。

而今本论语基本为《张侯论》,《张侯论》又为综合鲁论、齐论而成。

因此,简本与今本《论语》也自然存在较多差异。

本文则主要以刘宝楠疏本《论语》为依据,对校简文《论语》,一一出其各种异文。

从异文来看,主要是字词差异,语句差异很少。

具体来说,字的差异主要是古今字差异和通假字差异。

与今本相比,简本多古字和假借字。

比如:今本作“正”,简本作“政”;今本作“又”,简本多作“有”;今本作“仲”,简本多作“中”;今本作“能”,简本作“耐”;今本作“庄”,简本作“状”;今本作“佞”,简本作“年”;词的差异则主要体现在否定副词和语气词上。

比如:简本作“弗”,今本作“不”;简本作“毋”;今本作“无”。

案,简文否定副词不、弗;毋、无显然有其分工。

不敬,何以別今本有乎字?11(2.7)是亦爲正,奚其爲爲正也今本无也字?30(2.21)至于凡例如下:1.简本根据太阿制作本,今本根据刘宝楠本。

《论语》、《曾子》对《礼记》的读以致用分析本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!《礼记》是两部礼学文献选编,先有戴德的《大戴礼记》85 篇( 今存39 篇) ,后有戴圣的《小戴礼记》49 篇( 因《郑玄注》影响大成为《礼》的首要代表作) 。

《礼记》又是“一个广泛的名称”,所“记”包含《礼古经》的一部分,它还涵盖《周礼》、《仪礼》,合称“三礼”。

《礼记》编辑成书虽然在汉代,但关于《礼》的许多篇什( 如《哀公问》、《仲尼闲居》、《孔子闲居》、《儒行》、《乐记》、《曲礼》等) 早在春秋末期和战国前期已经流传,《周礼》《仪礼》在战国也已产生。

孔子传授“六艺”时说: “恭俭庄敬,《礼》教也。

”( 《礼记·经解》)《礼》的教化在于培养恭谨、节俭、庄重、诚敬的品德。

曾子师从孔子十年,肯定读过孔子的礼学著作,接受过孔子的《礼》教。

曾子的文章《主言》、《曾子十篇》出自《大戴礼记》,曾子的文章《曾子问》、《大学》又出自《小戴礼记》。

尽管《礼记》内容驳杂,组织松散,但曾子多数文章来源于《礼记》这个特殊背景表明二者之间有着“书本与文篇”、“观念体系与思想观点”的内在联系,这就决定了曾子文章写作对“三礼”读以致用的必然趋势。

解读曾子文章,如果不同时追溯、对读《礼记》、《仪礼》、《周礼》,那是舍本逐末的“孤读”行为。

让我们分篇对读吧!1 《论语》对《礼记》的运用“礼”字在《论语》中出现75 次。

《论语》论“礼”,分布在17 篇44 章里。

其中分“泛论”和“具论”两类。

涉及礼制的“泛论”包括10 个方面: “礼之要”( 如《季氏16·13》中的“不学礼,无以立”); “礼之约”( 如《雍也6·27》中的“约之以礼”); “礼之史”( 如《为政2·23》中的“殷因于夏礼……周因于殷礼”); “礼之用”( 如《学而1·12》中的“礼之用,和为贵”); “礼之范”( 如《学而1·15》中的“富而好礼”); “礼之本”( 如《八佾3·4》中的“礼宁俭”); “礼之衰”( 如《季氏16·2》中的“天下无道,则礼乐征伐自诸侯出”); “礼与乐”( 如《泰伯8·8》中的“立于礼,成于乐”,《宪问14·12》中的“文之以礼乐”); “礼与政”( 如《为政2·3》中的“道之以德,齐之以礼”); “礼与德”( 如《颜渊12·1》中的“克己复礼为仁”,《为政2·5》中的“事之以礼,葬之以礼,祭之以礼”,《八佾3·18》中的“事君尽礼”,《里仁4·13》中的“礼让为国”) 。

论中国传统孝道文化论文编号:中国农业大学现代远程教育课程名称,中国传统文化概论论文题目,中国传统孝道文化学生沈晓宙专业园林层次高起专批次 111学号 320901111276学习中心苏州职业技术学院工作单位苏州新气象2013年 2 月中国农业大学网络教育学院制"two" education coordination groups, coordinating district-wide educational work. District Office, the Central Commission for discipline inspection, the district Party Committee Organization Department and the district Party Committee中国传统孝道文化摘要:孝观念产生于父系氏族社会,西周时“孝”开始被确立为宗法道德规范的核心,是社会生活的根本,它贯穿于人们生活的各个方面。

在现代社会里继承和提倡孝道对社会主义精神文明建设、和谐社会的构建有着重大的现实意义。

关键词:传统孝道两重性继承与发展中国传统文化博大精深、源远流长,而无论在其主流思想——儒、释、道的哪一思想体系中,孝都是一个重要范畴。

尤其是儒家,不仅十三经中处处皆有谈及孝的义理,而且它还是儒家伦理的基础和核心。

两千多年来,“孝”不仅影响着中国历朝历代人们的思想,同时也成为支配人们行动的准则和评判人们德行的标准,成为统治阶级的“御用工具”。

对孝道探本溯源,剔除其中的糟粕,可以肃清封建主义残余对现实生活的消极影响;汲取其中的精华,与时俱进的对传统孝道进行创造性的继承与发展,则有助于当前的社会主义现代化建设。

1孝道的产生及演变孝的观念源远流长,甲骨文中就出现了“孝”字。

而“孝”的造字经历了从图、符号到文字的过程,是一个会意字。

《说文》的解释是:“善事父母者,从老省、从子、子承老也。

读上博《战国楚竹书三》札记-毕业论文读上博《战国楚竹书(三)》札记六则 - 毕业论文由马承源先生主编,濮茅左、李朝远、李0先生分别担任“释文考释”的上海博物馆藏《战国楚竹书(3)》近期由上海古籍出版社出版发行。

诸位先生对这次公布的竹简作了很好的整理与,读后很受教益。

这批竹简中又有不少新的和字形,对于研究有关很有意义。

刚刚收到此书,开卷就遇到很多难题,近期已有不少学者在网上参与讨论。

现选择《周易》简中还可议者几字,谈1点不成熟的意见,供大家讨论、。

1、《周易》简2的“ 于”今本作“需于泥”。

整理者认为即“坭”字,通作“泥”。

今按:形与我们见到的独体的“尼”不同,其形似从《说文》“衺徯有所侠藏也,读与傒同”的“匚”,内中似有“物点”,但傒与尼读音有别。

根据字形,我们曾怀疑当是藏匿之“匿”的专字或者古体,然楚简《周易》简40的“柅”字所从“尼”之下部与此相同,故知“ ”为“尼”省形,整理者直接释为“坭”不误。

[1]准此,楚简从的字,均应释从“尼”。

如《郭店楚简·尊德义》简17的,[2]应释为“迡”,假为匿,意为藏匿、隐匿。

匿,泥母职部(若,日母铎部。

古娘日2纽归泥纽)。

泥,泥母脂部。

2字音近假借。

如《说文》“暱或作昵”。

《左传·隐公元年》:“不义不暱。

”《周礼·考工记·弓人》郑注及《正义》、《文选·为幽州牧与彭宠书》李注并引暱或作昵。

为什么尼可简省作,尼字的构形是否与甲骨、金文无异,还有探讨的空间。

[3]《说文》:“尼,从后近之,从尸,匕声。

”匕,帮母脂部,尼,泥母脂部。

匕与所从的形体有别。

,几见,整理者疑从子、从而省,即“孺”字,读为“需”。

或释“包”,从子、从包省。

徐在国《上博竹书(3)<周易>释文补正》(见《简帛研究》网页4月26日)认为从宛,他参与汤余惠主编的《战国文字编》40页将隶定作从田、从苑。

[4]今按:,下从子,没有疑问,与这批简的“子”形类同;关键是上部的形。

Some Issues Related to the Studies of the Poetry and Confucius' Comments on the Poetry Inscribed on the Bamboo Slips of Chu

作者: 梁韦弦

作者机构: 吉林师范大学中国思想文化研究所,吉林四平136000

出版物刊名: 吉林师范大学学报:人文社会科学版

页码: 18-24页

主题词: 战国楚竹书 孔子诗论 诗经 毛诗序

摘要:由楚竹书孔子论诗来看,过去人们关于《诗经》的一些争议和疑议可以得到澄清.孔子

只按风雅颂来讲授诗的思想内容,而未言及赋比兴,可见赋比兴并非诗之“异体”;关于雅命名之意义的说法中,《毛诗序》讲的合于编诗古义;竹书证明,司马迁关于孔子整理诗的说法是可信的,《毛诗序》与司马迁关于孔子编诗之义的说法是有根据的.。

上博简《内礼》与《大戴礼记·曾子》一今人讨论曾子的思想,往往仅根据《论语》中的材料,然而据记载,历史上还曾有《曾子》一书。

如《汉书·艺文志》有“《曾子》十八篇,名参,孔子弟子”,《隋书·经籍志》有“《曾子》二卷,《目》一卷,鲁国曾参撰”,《旧唐书·经籍志》、《唐书·艺文志》、《宋史·艺文志》也著录“《曾子》二卷”。

按照古书体例,这部名为《曾子》的著作,应该是曾子及其门人言论的记录,它同样是了解曾子思想的重要文献。

但据学者考证,十八篇的《曾子》唐代时可能已散佚、失传,后来流传的二卷本《曾子》似另有来源。

宋晁公武《郡斋读书志》说:“今此书(注:指《曾子》)亦二卷,凡十篇,盖唐本也。

视汉亡八篇,视隋亡目一篇。

考其书已见于《大戴礼》。

”可见晁氏所见《曾子》已是二卷十篇,他认为“盖唐本也”,说明唐代情况亦是如此。

今本《大戴礼记》中有篇名标有“曾子”的文章十篇,分别为《曾子立事》、《曾子本孝》、《曾子立孝》、《曾子大孝》、《曾子事父母》、《曾子制言》上中下、《曾子疾病》、《曾子天圆》,所以唐宋以来流传的十篇本《曾子》可能即是从《大戴礼记》中辑出的。

钟肇鹏先生曾检索历史上引用“曾子”的情况,发现唐代以前所引,或见于这十篇之中,或不见于十篇,前者如董仲舒引用曾子二则(见《春秋繁露·竹林》和《天人对策》),分见于《曾子制言》和《曾子疾病》;后者如汉刘向《说苑》引曾子数则(见《说丛》《杂言》),徐幹《中论》引曾子二则(见《修本》《贵验》),晋张华《博物志·杂说上》引曾子二则,南朝梁萧绎《金楼子·立言》引曾子一则,却不见于这十篇,而唐代书籍《群书治要》及马总《意林》所引,均见于此十篇之中(《曾子学派的孝治思想》,《求是斋丛稿》,巴蜀书社2001年版,第359~379页。

钟先生推测,《曾子》十八篇亡佚于六朝之末)。

这说明《曾子》一书经历了散佚、失传和重新辑佚的过程,今天所见《曾子》主要是依靠《大戴礼记》保存下来的。

清代古文选本的文化文学批评论文一、清代古文选本的编选1.崇尚理学,发挥教化作用是清代古文选本编选的重要宗旨唐宋以来,古文与道有密切的关系,古文家标举“文以明道”或“文以载道”,道学家则有“文从道出”的看法。

清王朝从康熙开始定程朱理学于一尊,“尊孔崇儒”是其基本的思想文化政策。

编选古文选本也是清代统治者宣传其思想文化政策的重要方式。

清王朝于康熙二十四年(1685年)敕修《古文渊鉴》,乾隆三年(1738年)敕修《唐宋文醇》,这两部由康、乾二帝亲自主持编纂的古文选本,都以表达对程朱理学的崇尚、发挥教化作用为编纂宗旨。

方苞《古文约选》是为国子监学生编选的古文教材,在代果亲王和硕所作序中说:“群士果能因是以求六经、《语》、《孟》之旨,而得其所归,躬蹈仁义,自勉于忠孝,则立德立功以仰答我皇上爱育人材之至意者,皆始基于此。

是则余为是编以助流政教之本志也夫。

”表明其以古文选本发挥政治教化作用的编选宗旨。

乾隆三年(1738年),清帝下诏,允许民间书坊翻刻内府所藏书版,称《古文渊鉴》《古文约选》等书“具于学术有裨,自宜广为传习”。

表现出对于古文选本宣扬儒家思想,发挥教化作用的高度重视。

除官修古文选本以外,清代产生了大量坊刻和家刻古文选本,这些古文选本也以崇奉理学、发挥教化作用为编选宗旨。

理学名臣蔡世远所编《古文雅正》以“文辞典雅”“思想纯正”为选篇标准,张廷玉序谓:“醇正典则,悉合六经之旨”,“是文之选也,其帙简,其义精,而崇实学以黜浮华,明理义以去放诞,信足以赞襄文治,津梁后学。

”指出了《古文雅正》崇尚理学,发挥教化作用的编选宗旨。

吴震方《朱子论定文钞》将朱熹言论涉及之文章,汇为一编,序文说:“我皇上睿学渊深,崇儒重道,右学吁俊,首重理学,两闱以性理试论童子兼小学命题,士风一轨于正。

”表明其所编古文选本也是以“崇儒重道”为编选宗旨,以与国家的文化政策相呼应。

《唐宋十大家全集录》为清初影响较大的古文选本,其编选者储欣在序文中述其编选原因是不满意明代茅坤《唐宋八大家文钞》“大抵为经义计”的特点,也就是不满意已往古文选本只以提升八股文写作水平为目的。

楚竹書《內禮》、《曾子立孝》首章的對比研究

最近出版的《上海博物馆藏戰國楚竹書(四)》有一篇題名

為《內禮》的文獻,整理者稱“內容多與《大戴禮記》中《曾子

立孝》等篇有關”。

[1]其簡一至簡六有如下一段文字:

君子之立孝,愛是用,禮是貴。

故為人君者,言人之君之不

能使其臣者,不與言人之臣之不能事其君者。

故為人臣者,言人

之臣之不能事其君者,不與言人之君之不能使其臣者。

故為人父者,言人之父之不能畜子者,不與言人之子之不孝者。

故為人子者,言人之子之不孝者,不與言人之父之不能畜子者。

故為人兄者,言人之兄之不能慈弟者,不與言人之弟之不能承兄者。

故為

人弟者,言人之弟不能承兄[者,不與言人之弟之不能順兄者。

故]曰:與君言,言使臣;與臣言,言事君;與父言,言畜子;與子言,言孝父;與兄言,言慈弟;與弟言,言承兄。

反此,亂也。

[2]

這一段文字可稱為楚竹書《內禮》的首章。

它與《大戴禮記·曾子立孝》篇下列文字非常相似:

曾子曰:君子立孝,其忠之用,禮之貴。

故為人子而不能孝

其父者,不敢言人父不畜其子者;為人弟而不能承其兄者,不敢

言人兄不能順其弟者;為人臣而不能事其君者,不敢言人君不能

使其臣者也。

故與父言,言畜子;與子言,言孝父;與兄言,言

順弟;與弟言,言承兄;與君言,言使臣;與臣言,言事君。

君子之孝也,忠愛以敬;反是,亂也。

[3]

我們可作一對比研究。

一校勘與補正

楚竹書《內禮》首章李朝遠所作的釋文考釋非常有功力,是我們研究的基礎和起點。

但也有尚可補正之處。

簡一“君子之立孝,是甬,豊是貴”。

李朝遠曰:《大戴禮記·曾子立孝》:“曾子曰:‘君子立孝,其忠之用,禮之貴。

’”簡文與此略同。

簡文“愛是用,禮是貴”的“是”同於“忠之用,禮之貴”的“之”字。

“”,“愛”的古字。

竹書“(愛)”和“忠”在字形上有近似處,“”或誤摹為“忠”。

[4]

案:“”(愛)字《大戴禮記·曾子立孝》作“忠”,應該是同義換讀。

《呂氏春秋·慎大覽·權勳》:“故豎陽穀之進酒也,非以醉子反也,其心以忠也。

”高誘注:“忠,愛也。

”《韓非子·十過》:“故豎穀陽之進酒,不以讎子反也,其心忠愛之而適足以殺之。

”又《飾邪》:“故曰豎榖陽之進酒也,非以端惡子反也,實心以忠愛之,而適足以殺之而已矣。

”《呂氏春秋》之單音詞“忠”,《韓非子》皆作複音詞“忠愛”,可見高誘注訓“忠”為“愛”是正確的。

此外,《呂氏春秋·仲冬紀·至忠》:“臣之兄犯暴不敬之名,觸死亡之罪於王之側,其愚心將以忠於君王之身,而持千歲之壽也。

”高誘注:“忠,猶愛也。

”《大戴禮記·文王官人》:“誠忠必有可親之色。

”王聘珍:“忠,愛也。

”[5]“忠”、“愛”義近,故文獻常並稱。

《管子·五輔》:“薄稅斂,毋苟於民,待以忠愛,而民可使親。

”《禮記·王制》:“悉其聰明、致其忠愛以盡之。

”《逸周書·官人》:“忠愛以事親,驩以敬之。

”《說文·心部》:“,惠也。

”《國語·楚語上》:“攝而不徹,則明施舍以導之忠。

”王念孫:“忠,謂惠愛也。

《吳語》曰‘忠惠以善之’是

也。

”[6]《逸周書·官人》:“君臣之閒觀其忠惠,鄉黨之閒觀

其信誠。

”《墨子·天志下》:“故凡從事此者,聖知也,仁義也,忠惠也,慈孝也。

”“忠,謂惠愛”或“忠惠”並稱,也是“”(愛)、“忠”義近之証。

簡五的闕文。

李朝遠曰:據所存簡文和今本文獻,或可補出

所闕簡文計十四字:“者,不與言之人(兄)之不能(慈)俤(弟)者。

古(故)。

”依簡的長短、編繩位置,所闕簡正好為

十四字的尺寸。

[7]

案:所補闕文“不與言之人(兄)”當作“不與言人之(兄)”。

上文各句句末“不能事其君者”、“不能使其臣者”、“不孝者”、“不能畜子者”、“不能承兄者”後皆有斷句符號“가”,此闕文内也應有。

且簡四上半段有十五字,簡五闕文也

應相同。

所補出的十四字加上斷句符號“가”,正好於簡四上半

段十五字相當。

簡六“反此亂也”後有斷句符號。

整理者對這一符號没有特

别注意,因而没有註釋。

其實這一斷句符號“”較之前八處斷句

符號“”要大很多,可知其不但是表示一句的結束,更是表示一

大單位的結束。

由此可知:從簡一“君子之立孝”至此,當是一

獨立單位,也可稱之為一章。

在《大戴禮記》中,這一部分屬於《曾子立孝》,而下面一段則屬於《曾子事父母》,更證明這一

斷句符號較之其它斷句符號大很多確非偶然。

從汪照的《大戴禮注補》到王聘珍的《大戴禮記解詁》,從

阮元的《曾子注釋》到孔廣森的《大戴禮記補注》,皆將“君子

之孝也,忠愛以敬;反是亂也”屬下讀,與“盡力而有禮,莊敬

而安之;微諫不倦,聽從而不怠,懽欣忠信,咎故不生,可謂孝矣”連成一體。

[8]這是錯誤的。

由簡文的斷句符號“”看,“君

子之孝也,忠愛以敬;反是,亂也”應該是回抱前文,應該歸上讀。

所以,不論從簡六的斷句符號看,還是從簡文的內容看,簡

六“反此亂也”都應該屬於楚竹書《內禮》篇的首章。

同理推知《大戴禮記·曾子立孝》的首章也應到“君子之孝也,忠愛以敬;反是亂也”為止。

没有楚竹書《內禮》篇的出土,是很難想到的。

從楚竹書《內禮》篇的首章來看前人的對《大戴禮記·曾子

立孝》首章的校勘,有些問題可迎刃而解。

《大戴禮記·曾子立孝》“其忠之用,禮之貴”兩句,阮元曰:“《群書治要》有兩‘也’字,今本皆無。

”因而在“用”、“貴”兩字下皆加“也”字,將“君子立孝,其忠之用,禮之貴”改為“君子立孝,其忠之用也,禮之貴也”。

[9]王樹枏從之。

[10]而楚簡本“用”、“貴”兩字下皆無“也”字,可見阮改不

可信。

“為人臣而不能事其君者,不敢言人君不能使其臣者也”句,阮元曰:“《群書治要》‘臣者’下無‘也’字,今本皆有之。

”因而將“不敢言人君不能使其臣者也”改為“不敢言人君不能使

其臣者”。

[11]王樹枏亦從之。

[12]這是正確的。

簡本作“不與

言人之君之不能使其臣者”,“臣者”後也無“也”字。

今本其

它兩句“不敢言人父不畜其子者”、“不敢言人兄不能順其弟者”後皆無“也”字;簡本其它五句也皆無“也”字。

說明《群書治要》本無“也”字可信。

“為人弟而不能承其兄者,不敢言人兄不能順其弟者;……

與兄言,言順弟”的兩“順”字,阮元注:“戴吉士曰:‘順讀

若訓,假借字也。

’閣本及宋、元本作順,盧校本改順作訓者,

丁教授云:乃戴吉士所改,非盧之舊也。

《廣雅》:‘訓,順

也。

’同音相假,義亦近也。

”[13]又說:“順亦讀若訓。

……

順字義見上。

”[14]從簡文“故為人兄者言人之兄之不能慈弟者”、“與兄言,言慈弟”來看,阮元將“順”讀為“訓”不可信,簡文“慈”通“順”而不通“訓”。

二主旨辨析

《內禮》篇和《曾子立孝》篇的主旨是什麽?是一個不成問

題的問題。

《大戴禮記》現存最早的注家是北朝的盧辯。

其《曾子立孝》篇首章的注主要有二:一是“有忠與禮,孝道立”,二是“不可

以己能而責人之不能,況以所不能。

”[15]

南宋末黄震則曰:“曽子之書,不知誰所依倣而為之。

言雖

雜而衍,然其不合於理者盖寡。

若云‘與父言言畜子,與子言言

孝父,與兄言言順弟,與弟言言承兄’,皆世俗委曲之語,而良

賈深藏如虚,又近於之學,殊不類曽子弘毅氣象。

”[16]

稍後一點宋元之際的吴澄說:“《立孝》言人子事親之

禮。

”[17]

清人的闡釋則更多了。

汪照注:“《孝經》:‘君子之事親孝,故忠可移於君。

’”又說:“《孝經》:‘君子之教以孝也,非家至而日見之也。

教

以孝,所以敬天下之為人父者也;教以弟,所以敬天下之為人兄

者也;教以臣,所以敬天下之為人君者也。

’賈誼。