【中医课件】 论伤寒与温病的可通性

- 格式:ppt

- 大小:216.00 KB

- 文档页数:15

伤寒学派与温病学派治温病的异同(二(4)通下法通下法,即一般所说的下法,温病中常用此法泄下郁热、通导积滞、通瘀破积,是温病的重要治法之一。

运用伤寒法者,治疗阳明温病,常用大、小调胃承气汤;治疗热结膀胱的蓄血证,用桃仁承气汤。

运用温病法者,除采用伤寒下法者外,又补充和发展了下法的内容。

如对于邪正俱实之证,出现阳明里结并见邪陷心包,补充了牛黄承气汤;兼见肺热咳喘,补充了宣白承气汤;对于邪盛正虚、津液枯竭,肠燥便秘者,补充了增液汤;正虚邪实,病情危笃,补充了新加黄龙汤;对于湿热积滞肠道,补充了枳实导滞丸。

(5)清营法清法是清热凉营、泄热养阴的治法。

运用于邪热入营、神昏谵语、舌质红绛等症,其中舌质红绛是邪入营分的主要依据,对于温病邪热入营,因伤寒学派医家未能掌握温病舌诊在辨证上的重要意义,故还没有认识到这类病变的本质。

他们把神昏谵语统统作为阳明实热论治。

犀角、玄参之类的清热凉营药,早载于《神农本草经》,本书的成书年代比《伤寒论》还早,但遗憾的是仲景未曾使用,以致后世伤寒学派的医家也基本不用这类药物治疗温病,这当然是其中不足。

温病学家认识到了邪入营分病变的本质,采取清热凉营治法,拟制了透营转气的清营汤,以及气营两清的化斑汤、清瘟败毒饮等。

清热凉营这种治法是伤寒学派所没有的,是温病学派的创造和发展,由于这种治法的运用,提高了中医治疗温病的效果。

(6)凉血法具有清解血分邪热、凉血散血的作用。

用于治疗温病邪入血分、热邪炽盛、耗血动血、出现斑疹吐衄等。

对于热盛耗血动血之证,仲景对其临床表现有细致观察,在《伤寒论》反复提到“阳盛则衄”、“到经不解,必清血”、“因火而动,必咽燥吐血”、“妇人伤寒,发热、经水适来,昼日明了,暮则谵语,如见鬼状,此为热入血室,无犯胃气及上二焦,必自愈”、“阳明病,下血谵语,此为热入血室,但头汗出者,刺期门,随其实而泻之,然汗出者愈。

”仲景的这些描述,现在看来,属于热入血分引起的耗血动血、神昏谵语的证候。

67TCM HEALTHY LIFE -NURTURING 《伤寒论》中的“伤寒”与“温病”时至今日,医圣张仲景的《伤寒论》一直是后世学习的经典之一,其中的理论与方药仍有非常重要的现实指导意义。

但其所提出的“伤寒”与“温病”的概念,却让很多人迷惑。

书中的“伤寒”与现代医学的“伤寒”有何区别、“温病”与后世温病学概念是否相同?为何《伤寒论》又是一本关于传染病的书?文/吴文军 成都中医药大学 讲师指导老师/冯全生 成都中医药大学 教授中医对“伤寒”的论述可追溯至《黄帝内经》,它把以发热为主要表现的一类疾病统归于“伤寒”的范畴;《难经》把“伤寒”分为了五种,有中风、伤寒、湿温、热病、温病。

至此,“伤寒”就有了广义和狭义之说。

广义“伤寒”包括以上五种,狭义者指感受风寒邪气,感而即发的一种疾病。

《伤寒论》(编者注:张仲景《伤寒杂病论》分为了《伤寒论》和《金匮要略》两书)中医入门中的“伤寒”主要指的是其狭义的概念。

不同于现代医学的“伤寒”现代医学中的“伤寒”与上述不同,指因感染伤寒杆菌所致的一种传染性疾病,临床主要表现为急性发热、皮肤玫瑰疹、肝脾肿大等。

从中医的角度看,这种“伤寒”多属于湿热病的范畴。

《伤寒论》的“伤寒”则是因感受了风寒邪气所致,初期表现为发热、怕风、怕冷、周身酸痛、头痛等。

“温病”为广义“伤寒”的一种“温病”是感受温邪所引起的以发热为主症,具有热象偏重、易化燥伤阴的特点的一类急性外感疾病。

如前所述,广义“伤寒”是一切外感疾病的总称,既包括风寒者,也包括温热者。

“温病”作为外感热病中性质属热的一类,归属于广义“伤寒”的范畴。

狭义“伤寒”与“温病”存在显著差异。

病因上,前者感受寒邪发病,后者则感受温邪发病。

病机上,寒邪多从皮毛而入,先犯足太阳膀胱经,易伤阳气;温热之邪多从口鼻而入,先犯手太阴肺经或中焦脾胃,易化燥伤阴。

治法上,伤寒初起多为表寒证,治宜辛温解表,中期或为阳明热盛、或太阴虚寒,治当清泄阳明或散寒温阳等,后期多为阳气虚损,治宜温阳补虚;温病初起多为表热证,治宜辛凉解表,中期易出现气分、营分、血分等的里热证(编者注:属于辨证方法中“卫气营血辨证”的内容,在下文有叙述),治宜清气、凉营、散血等,后期多损伤阴液,治宜滋养阴液。

论温病与伤寒的联系与区别摘要:《温病学》和《伤寒论》作为中医医学四大经典之二,不仅在学术思想上奠定了中医理论的基础,更是在临床辩证用药时有着重要的指导意义。

自清代以来,随着温病学的形成和发展,在中医界围绕着对温病学的评价及其与伤寒论的关系展开争论。

伤寒论学派认为:伤寒是一切外感热病的总称,温病自属其中。

而温病学派则认为:温病讲温热性外感病而伤寒讲风寒性外感,把两者对立起来。

关键词:伤寒、温病、联系、区别正文:温病学说和伤寒学说不同,它形成的年代较晚。

在《黄帝内经》虽然也提到了温病,比如《素问·生气通天论》中说:“冬伤于寒,春必病温”,《素问·阴阳应象大论》中又说:“冬伤于寒,春必温病”。

这两篇都指出了冬天感受寒邪,春天必然要发生温病,至于为什么会这样,这两篇里都没讲,但是已经把问题提出来了,这就给后世对伏气温病的研究奠定了基础。

温病学说形成的时期应该说是清代的中期,到现在也就200多年,是经过无数医学家的不断努力才逐步形成完整的学术体系。

相反,人们对伤寒病的认识比较早,自东汉末年《伤寒论》成书,伤寒就形成了比较完整的理论体系,后世对它的研究也比较深入。

《伤寒论》是阐述多种外感病及杂病辨证论治的专著,是一部理、法、方、药具备的经典医著。

而温病学的发展是在《伤寒论》对外感病的证治基础上建立的。

但温病从始至终都不能等同于伤寒,二者的病因、病机、治法上虽有相交之处,但伤寒并不能涵括温病。

一、温病与伤寒的联系《伤寒论·辨太阳病脉证并治上》第一条是太阳病辨证的总纲“太阳之为病,脉浮,头项强痛而恶寒”;第二条说“太阳病,发热,汗出,恶风,脉缓者,名为中风”,这一条讲的是太阳中风的具体症状;第三条说:“太阳病,或已发热,或未发热,必恶寒,体痛,呕逆,脉阴阳俱紧者,名为伤寒”,这一条讲的是太阳伤寒的具体症状;第六条说:“太阳病,发热而渴,不恶寒者,为温病”,这一条讲的太阳温病的具体症状。

四、温病与伤寒温病与伤寒之间,既有联系,又有区别,下面分两方面讲解。

第一方面,先分析伤寒与温病的联系。

《难经·五十八难》说:“伤寒有五,有中风、有伤寒、有湿温、有热病、有温病。

”在这段话里“伤寒”这个词出现了两次,一是“伤寒有五”,一是“有伤寒”“伤寒有五”是指广义伤寒,它是外感病的统称,泛指所有外感病,既包括外感寒邪所致的伤寒病,也包括外感热邪所致的温病。

湿温、热病、温病,都属于温病的范畴.五种伤寒里包括温病,因此可以说温病与广义伤寒是隶属关系,也就是说,温病包括在厂义伤寒里。

“有伤寒”这个伤.寒的范围很具体,是指太阳伤寒,所以它是狭义伤寒。

“有中风、有伤寒、有湿温、有热病、有温帮,这五个病种之间没有隶属关系,是平等的,是平列关系。

所以说,温病与广义伤寒是隶属关系,与狭义伤寒是平列关系。

在历史上很长一段时期内温病学说不能从伤寒学说中独立出来,就是因为忽略了温病与狭义伤寒的平列关系而过分地强调了温病隶属于广义伤寒,认为温病就包括在伤寒里,所以温病学说发展得非常缓慢。

第二方面,关于温病与伤寒的区别,应当首先从病因上进行分析。

伤寒的病因是寒邪;温病的病因是温热邪气。

邪气的性质不同,就决定了它们导致的病变以及一系列发展变化都不同。

《伤寒论》中讲到,寒邪侵袭入体,首先侵犯足太阳膀胱经,称为太阳伤寒证,因为足太阳膀胱经主一身之表,所以其病变是表寒证。

而温热邪气侵袭入体,首先侵犯肺系,也就是叶天士所说的“温邪上受,首先犯肺。

”对这句话要全面理解,叶天士所说的“首先犯肺,是指肺系,而不是单纯指肺脏。

中医学所说的“肺”不单纯是一个解剖脏器,而是一个整个的系统,这个系统既包括肺脏,又包括手太阴肺经,还包括肺在体表的组织、器宫。

肺外合皮毛,开窍于鼻。

肺脏主里,通过手太阴肺经与体表的组织——皮毛、器宫——鼻相联系,构成了一个完整的系统,就是“肺系”叶天士所说的“温邪上受,首先犯肺”,是指温热邪气第一步先从皮毛、鼻侵入入体,第二步再通过手太阴肺经进入肺脏。

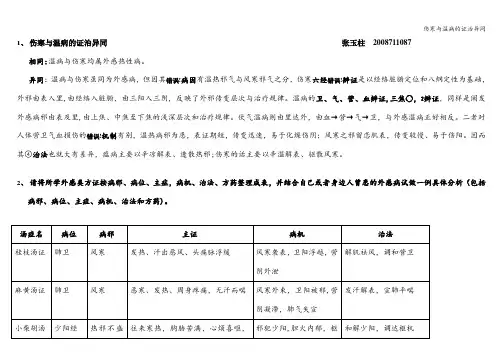

1、伤寒与温病的证治异同张玉柱2008711087

相同:温病与伤寒均属外感热性病。

异同:温病与伤寒虽同为外感病,但因其错误!病因有温热邪气与风寒邪气之分,伤寒六经错误!辨证是以经络脏腑定位和八纲定性为基础,外邪由表入里,由经络入脏腑,由三阳入三阴,反映了外邪传变层次与治疗规律。

温病的卫、气、营、血辨证,三焦○,2辨证,同样是阐发外感病邪由表及里,由上焦、中焦至下焦的浅深层次和治疗规律。

伏气温病则由里达外,由血→营→气→卫,与外感温病正好相反。

二者对人体营卫气血损伤的错误!机制有别,温热病邪为患,表证期短,传变迅速,易于化燥伤阴;风寒之邪留恋肌表,传变较慢、易于伤阳。

因而其○4治法也就大有差异,瘟病主要以辛凉解表、透散热邪;伤寒的话主要以辛温解表、驱散风寒。

2、请将所学外感类方证按病邪、病位、主症,病机、治法、方药整理成表,并结合自己或者身边人曾患的外感病试做一例具体分析(包括

病邪、病位、主症、病机、治法和方药)。

我个人的一个例子吧:年前感冒,咳嗽,低烧、鼻塞、流涕、头痛等感冒的一般症状外,还有发热重、痰液粘稠呈黄色、口干欲饮、少汗等特点。

舌像、脉象忘记了。

病邪:风寒湿邪、戾气病位:肺卫主症:咳嗽,身热,微恶风寒,汗畅不利,头胀痛,黄痰……

病机:外感疫毒、风寒湿邪,皮毛闭塞,邪郁于肺,肺气失宣。

治法:辛温解表、化湿

方药:人参败毒散加味桂枝厚朴半夏。

论伤寒与温病的内在联系

伤寒与温病都是中医中常见的疾病类型,两者之间存在内在联系:

1. 发病原因:伤寒和温病都可以由外邪入侵人体而引起。

伤寒多由风寒外邪入侵导致,而温病则是由于暑热外邪入侵所致。

2. 发病过程:伤寒和温病在发病过程上也有相似之处。

伤寒初起症状多为发热、恶寒、头痛等,随后症状逐渐加重,出现汗出或不出、脉浮等。

温病初起则多表现为高热、烦渴、口渴等,随后热势继续升高,出现口渴不欲饮、尿少、舌红等症状。

3. 病机变化:伤寒和温病都会在进一步发展的过程中出现病机的变化。

伤寒会引起阳明经的疾病,进而导致津液亏损、胃肠功能紊乱等。

温病则会导致脾胃受损、气血亏虚等。

4. 治疗方法:伤寒和温病的治疗方法也有相似之处。

两者都需根据病情应用不同的药物治疗,既有清热解毒的药物,也有调和气血的药物。

同时,伤寒和温病的治疗也都强调个体化的辨证施治。

伤寒与温病在发病原因、发病过程、病机变化及治疗方法等方面存在内在联系,但也有一些不同之处,因此在具体的临床实践中需要根据病情进行个体化的辨证施治。

中医伤寒与温病的鉴别要点中医是中国传统医学的代表,其中的伤寒和温病被认为是医学史上的重大事件和经典之作。

伤寒和温病都是极其严重的疾病,临床症状相似,因此有时可能会混淆两者。

这篇文章将介绍中医伤寒与温病的鉴别要点。

一、伤寒和温病的定义伤寒和温病都是传染性疾病,是由中医学的开山之祖张仲景所叙述的疾病。

伤寒是由外邪入侵人体引起的疾病,具有高热、头痛、恶寒发热等症状;温病是由内因外因多种因素所引起的疾病,具有热毒壅盛、虚实夹杂、气血失调等症状。

二、伤寒和温病的症状伤寒和温病具有许多相同的症状,但也有一些不同之处。

伤寒的症状包括高热、恶寒、头痛、口苦、口干、口舌生疮等;温病的症状包括发热、口渴、身体虚弱、腹泻、热病等。

虽然两种疾病有许多相同的症状,但伤寒的症状主要是寒邪所致,而温病的症状则主要是热邪所致。

三、伤寒和温病的诊断方法1、脉象伤寒和温病的脉象有时很相似,但也有一些不同。

伤寒的脉象具有比较明显的寒邪脉象,如细弱、沉滑等;温病的脉象则比较强有力,如弦钢、迟缓等。

2、舌苔伤寒和温病的舌苔也有一些区别。

伤寒的舌苔为白苔或黄苔;温病的舌苔则为黄燥、腻滑或者是部分剥落的岛状舌苔。

3、病程伤寒和温病的病程也有所不同。

伤寒病程较短,常在半个月至一个月左右痊愈;温病的病程较长,常需要几个月甚至是几年的治疗才能够痊愈。

四、伤寒和温病的治疗方法伤寒和温病的治疗方法也有所不同。

伤寒可以通过清热解毒、祛风透表的治疗方法来进行治疗;而温病则需要透骨通脉、扶正祛邪的治疗方法。

总体来说,伤寒和温病是两个不同的疾病,在临床治疗中需要根据患者的病情进行鉴别和治疗。

医生需要对伤寒和温病的病程、症状、舌苔、脉象进行详细的观察和分析,以确保准确诊断和科学治疗。

同时,人们也应该注意日常保健,加强身体免疫能力,预防伤寒和温病的发生。

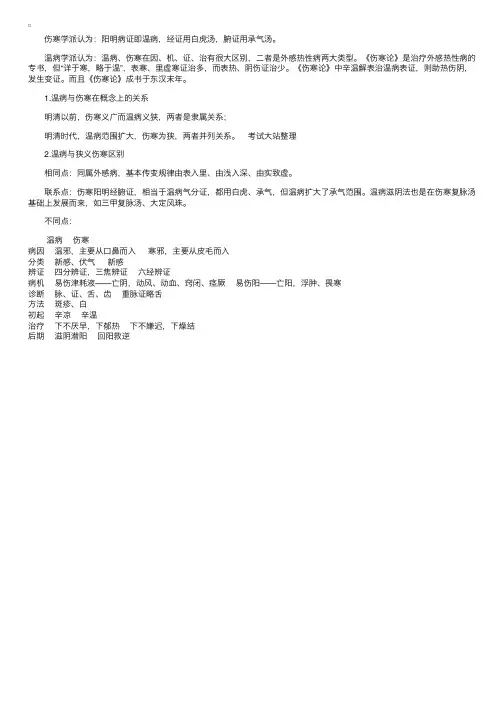

伤寒学派认为:阳明病证即温病,经证⽤⽩虎汤,腑证⽤承⽓汤。

温病学派认为:温病、伤寒在因、机、证、治有很⼤区别,⼆者是外感热性病两⼤类型。

《伤寒论》是治疗外感热性病的专书,但“详于寒,略于温”,表寒、⾥虚寒证治多,⽽表热、阴伤证治少。

《伤寒论》中⾟温解表治温病表证,则助热伤阴,发⽣变证。

⽽且《伤寒论》成书于东汉末年。

1.温病与伤寒在概念上的关系

明清以前,伤寒义⼴⽽温病义狭,两者是⾪属关系;

明清时代,温病范围扩⼤,伤寒为狭,两者并列关系。

考试⼤站整理

2.温病与狭义伤寒区别

相同点:同属外感病,基本传变规律由表⼊⾥、由浅⼊深、由实致虚。

联系点:伤寒阳明经腑证,相当于温病⽓分证,都⽤⽩虎、承⽓,但温病扩⼤了承⽓范围。

温病滋阴法也是在伤寒复脉汤基础上发展⽽来,如三甲复脉汤、⼤定风珠。

不同点:

温病 伤寒

病因 温邪,主要从⼝⿐⽽⼊ 寒邪,主要从⽪⽑⽽⼊

分类 新感、伏⽓ 新感

辨证 四分辨证,三焦辨证 六经辨证

病机 易伤津耗液——亡阴,动风、动⾎、窍闭、痉厥 易伤阳——亡阳,浮肿、畏寒

诊断 脉、证、⾆、齿 重脉证略⾆

⽅法 斑疹、⽩

初起 ⾟凉 ⾟温

治疗 下不厌早,下郁热 下不嫌迟,下燥结

后期 滋阴潜阳 回阳救逆 。

温病与伤寒的关系一、温病和温病学的概念温病是外感四时温热或湿热邪气所引起的,以急性发热为主要临床特征的多种急性热病的总称。

它主要包括多种感染性疾病(其中包括多种急性传染病)。

还有某些急性热病,如中暑等,虽非感染性疾病,但因其具有温病的特征,也属于温病的范畴。

温病学就是专门研究温病的病因、病理、发展变化规律及辨证施治的一门学科,它对多种急性热病的辨证施治,都具有很大的指导意义。

二、温病的特点温病虽然包括多种证候,其临床表现亦不尽相同,但是它们在某些方面具有共同的特点,概括起来可分为四个方面。

1. 因外感温热或湿热邪气而发病温病是外感性疾病,其病种虽多,但总起来说,病因不外温热邪气或湿热邪气两类。

2. 具有特殊的临床表现温病是外感热性病,具有不同于其他疾病的特殊临床表现。

概括起来说,温热病主要表现为起病急、传变快、变化多、热象偏重、易伤津液等特点;湿热病多表现为身热不扬、气机阻滞、水液代谢失常、脾胃运化功能障碍、病势缠绵难愈等特点。

3. 具有明显的季节性、地域性温病与内伤杂病不同,其发病多与季节密切相关。

如:春季气候温暖,易发生温热病,而雨湿季节则往往多发湿热病。

因为温病的发生具有明显的季节性,所以又有“时令病”之称。

我国疆域辽阔,各地气候特点及自然环境不同,因而对某些温病的发生有直接影响。

如:湿热病多发于江南水乡,而西北高原干旱地区则较少。

4. 大多具有传染性温病是外感时令之邪为患,邪气自口鼻而入,侵袭人体。

一人受病之后,可以通过呼吸或接触,再由口鼻传染他人。

某些温病,如温疫等,甚至可以造成大面积流行。

三、温病与伤寒的关系温病与伤寒是两类性质不同的外感热性病。

因其性质不同,所以临床证候和治疗原则有着很大的区别,但因其均属外感病范畴,所以二者又有着密切的关系。

在古代,伤寒有广义与狭义之分。

所谓“广义伤寒”,是一切外感热性病的统称,其中也包括了温病,如《素问·热论篇》说:“今夫热病者,皆伤寒之类也”,这种说法,是把所有外感热性病皆划入伤寒的范畴,其“伤寒”一词,即指广义伤寒。

24.温病与伤寒温病与伤寒均为外感病,但因感受邪气的性质不同,二者又有很大区别。

因此,搞清伤寒与温病之间的关系,对于学习、掌握温病学是非常必要的。

伤寒,在中医历代文献中有广义与狭义两个概念。

广义伤寒,是一切外感热病的总称,他包括了外感寒邪而发病的伤寒,也包括外感热邪而发病的温病。

因此,温病与广义伤寒是隶属关系,即温病隶属于伤寒。

如《素问·热论》所说的:“今夫热病者,皆伤寒之类也”,显然是将温病包括在伤寒之中。

《难经·五十八难》说:“伤寒有五:有中风、有伤寒、有湿温、有热病、有温病”一句中的“伤寒有五”,其伤寒是指广义伤寒,是一切外热病的总称。

而“有伤寒”之伤寒,是与中风、湿温、热病、温病平列的狭义伤寒。

他只是外感热病中的一个种类。

这句话中“有温病”所指的温病,虽与今天所讲的温病的概念有所不同,但从文中可以明显看出,狭义伤寒与温病是平列关系。

对温病与伤寒的不同之处论述最为深刻的古代学者,当推清代著名医学家叶天士。

他以高度概括性的语言,精辟地分析了温病与伤寒病因、病机、发生发展规律、对人体损伤的机制、发展趋势的不同,从而奠定了温病学的理论基础,将温病从伤寒的范畴分化出来,形成了独立的温病学体系。

下面就从这几个方面对温病与伤寒的不同进行分析。

温病与伤寒病因病机及发生发展规律不同叶香岩《外感温热篇·第1条》云:“温邪上受,首先犯肺,逆传心包。

肺主气属卫;心主血属营。

辨营卫气血虽与伤寒同,若论治法,则与伤寒大异也。

”文中不仅论述了温病的发生发展规律,更重点论述了温病与伤寒的鉴别。

“温邪”二字,明确指出了温病的致病因素是温热邪气,这就把温病与外感寒邪所导致的伤寒从病因上严格区分开,明确了二者性质的不同。

“上受”二字指出了温热邪气侵入人体的途径。

其“上”字含义有二:一是指口、鼻,温热邪气袭人,自口、鼻而入,口鼻在人体上部,故曰“上”;一是指肺,肺为五脏六腑之“华盖”,故曰“上”。

温病与伤寒的关系温病学与《黄帝内经》、《伤寒论》、《金匮要略》并列为四大经典。

其理论来源于《黄帝内经》,丰富充实于《伤寒论》,又经过历代医家的实践与发展,最终成熟于明清时期,成为经典。

其源自于经典,本身亦是经典学科,从其临床发展过程中,足以看出其价值所在。

温病,指感受温邪,以发热为主症,热象偏重、易化燥伤阴为主要特点的急性外感热病的总称。

根据温病的定义,凡是临床上以热为特征的疾患,都可以归属于温病范畴,不仅仅限于外感热病和温疫,临床内科中常见疾患,如内科、妇科、儿科、皮肤科、老年科的多种疾患,都可以归属于温病的范畴,亦可以采用温病的卫气营血、三焦辨证的理论来指导临床辨治。

温病与伤寒的关系《难经·五十八难》:“伤寒有五,有中风,有伤寒,有湿温,有热病,有温病,其所苦各不同。

”前者伤寒为广义伤寒,泛指一切外感病,而后者伤寒为狭义伤寒,即《伤寒论》中太阳伤寒证。

从“伤寒有五”的论述来看,古人将外感分为五大类,温病隶属于广义伤寒,即温病是外感的一种。

古代因医疗条件的限制,消毒灭菌观念不强、生活条件差、劳动易造成外伤、寒温失宜、饮食不节等原因,容易造成各类感染性疾病的发生。

故临床上热病、温病更常见。

如“伤寒有五”的划分中,湿温、热病、温病都具有“温”、“热”的特征,因此对外感疾患“伤寒有五”的分类中,三种都属于温病范畴,就充分说明了古人认识到了温病发病率之高。

故从“伤寒有五”的分类可看出,古人认为外感病中,更常见的是温病范畴的外感疾病。

《内经》中,古人对温病已有论述,可惜未能成系统。

《伤寒论》中以六经辨证体系确立了外感治疗体系,主要包含了“伤寒有五”中的中风和伤寒。

但在《伤寒论》太阳篇中亦有关温病、风温的论述,如《伤寒论》第6条:“太阳病,发热而渴,不恶寒者为温病。

若发汗已,身灼热者,名风温。

风温为病,脉阴阳俱浮,自汗出,身重,多眠睡,鼻息必鼾,语言难出。

若被下者,小便不利,直视失溲。

若被火者,微发黄色,剧则如惊癎,时瘛疭,若火熏之。

温病和伤寒,数千年来⼀直亦敌亦友的中医搭档温病和伤寒,都是临床当中常见的疾病。

虽然温病和伤寒有很多相类似的症状,例如发热、汗出、脉浮等,但是这两种病的治疗原则与⽅药可是南辕北辙,⼀旦误诊误⽤,轻则耽误治疗,重则伤⼈性命。

仲景虽没有认识到温病区别于伤寒,是⼀种独⽴的病种,但是他所论述的温病症状、治疗原则、⽅药,都成为后世温病学的理论来源,为温病学的创⽴奠定了良好的基⽯。

其中《伤寒论》第六条,便是温病的提纲。

原⽂太阳病,发热⽽渴,不恶寒者,为温病。

若发汗已,⾝灼热者,名风温。

风温为病,脉阴阳俱浮、⾃汗出、⾝重、多眠睡、⿐息必鼾、语⾔难出;若被下者,⼩便不利、直视失溲;若被⽕者,微发黄⾊,剧则如惊痫,时瘛瘲;若⽕熏之,⼀逆尚引⽇,再逆促命期。

注析此条论述温病,篇幅稍长,可分段理解。

①太阳病,发热⽽渴,不恶寒者,为温病。

发热——当温热邪⽓伤⼈表阳时,卫阳便会出现病理性的亢奋;⼝渴——温热邪⽓最容易伤⼈阴液,所以在卫分阶段出现的⼝渴就是温病的特征性症状(伤寒出现⼝渴,⼀般提⽰邪⽓⼊⾥化热);不恶寒——温热邪⽓⼀般不会导致恶寒,如果温病伴有风邪,风阳伤卫阳、汗出,可能导致轻微恶寒,但恶寒的时间短、症状较轻。

注《伤寒论》重点主要讨论风寒邪⽓伤⼈的症候;虽仲景将温病并⼊伤寒,但其所论述的主要是温邪上受、⾸先犯肺的⼿太阴温病,并⼊太阳病则不合适。

②若发汗已,⾝灼热者,名风温。

风温为病,脉阴阳俱浮、⾃汗出、⾝重、多眠睡、⿐息必鼾、语⾔难出;若发汗已,⾝灼热者——当温热邪⽓侵袭⼈体,会因为卫阳病理性亢奋⽽出现发热。

这时候误⽤发汗,阴液耗损,阴不制阳,则⾝灼热更甚。

⾃汗出——风温之邪逼迫津液外越;也可以理解为⾥有邪热、机体以汗出的形式散热。

脉阴阳俱浮——⼨关尺三部脉均为浮脉,风温合邪,所以脉浮⽽不紧,这和太阳伤寒是有所区别的。

⾝重——热邪壅滞⽓机,翻⾝辗转困难。

多眠睡、⿐息必鼾、语⾔难出——热扰⼼神、热盛神昏。

——揭⽰了温病传变的规律(温邪上受、⾸先犯肺、逆传⼼包。