治疗小儿蛔虫病中药方剂

- 格式:docx

- 大小:15.36 KB

- 文档页数:1

驱虫方整理--中西医结合《方剂学》(一)驱蛔汤《经验方》组成:乌梅三枚、胡连3克、槟榔9克。

雷丸6克、使君子6克枳壳5克、白芍9克。

用法:水煎服。

功用:驱杀蛔虫。

主治:虫积腹痛,烦躁易怒,口干舌赤,脉弦细数。

方解:本方是治疗蛔虫证的经验方。

方中乌梅安蛔止痛;使君子、雷丸以驱蛔;槟榔杀虫、消积,并行气通便,枳壳行气止痛,白芍养血缓急止痛;胡连能除疳热以清热消积,诸药合用,共凑驱杀蛔虫,止痛之功。

临床应用:本方主治蛔虫证。

如积热明显者,可加连翘、栀子;如大便秘结者,可加芒硝、大黄等;兼有食积者,可再加山楂、麦芽、鸡内金等消导药。

(二)胆蛔汤《经验方》组成:榧子肉15克、使君子12克、槟榔18克、乌梅五枚、苦栋根皮15克。

用法:水煎服。

功用;驱蛔止痛。

主治:胆道蛔虫,医学教育网原创亦可治肠道蛔虫,蛔虫性肠梗阻。

方解:本方为治疗胆道蛔虫证的经验方。

方中乌梅味酸能安蛔止痛,使君子、苦栋根皮,榧子肉均为驱蛔虫的要药,各药合用则驱虫力更大,槟榔杀虫消积,兼能行气通便,共成驱虫止痛的方剂。

临床应用:1.本方治证以胆道蛔虫证为主,以腹中钻痛或绞痛,呕吐等为主症。

2.如腹痛甚,可加木香,枳壳以行气止痛;兼有发热,可加黄连或黄柏以清热;大便秘结,可加枳实,玄明粉以攻下通便。

3.本方对蛔虫性肠梗阻有一定的疗效,但应密切注视病情,做好多种准备,如服药多次未见好转,应改用其他治疗方法。

(三)乌梅丸《伤寒论》组成:乌梅500克、细辛180克干姜300克当归120克附子180克桂枝180克黄柏180克、黄连500克人参180克蜀椒120克。

用法;乌梅用50%醋浸一宿,去核打烂,和余药打匀,烘干或晒干,研成末,加密制丸,每服10克,日一至三次,空腹温开水送下。

或水煎服(用量以病情酌定)。

功用:安蛔止痛。

主治:胃热肠寒的蛔厥证。

症见腹痛时作,烦闷呕吐,得食则呕,甚至呕出蛔虫,手足厥冷,亦可治久痢及反胃呕吐。

方解:本方是治疗蛔厥的主方。

【推荐】常用方剂——驱虫药和方剂凡能驱除或抑杀某些寄生虫的药物,称为驱虫药。

以驱虫药为主而组成的方剂,叫做驱虫方。

本类方药主要用于肠内寄生虫,如蛔虫、蛲虫、绦虫、钩虫等所致的疾患,肠道寄生虫病是儿童较为多见的疾病,临床上多见有腹痛腹胀,呕吐、涎沫、不思饮食,或善饥多食,嗜食异物,肛门,耳、鼻瘙痒,久则出现面色萎黄,形体消瘦,或浮肿等症状。

在使用本类方药治疗时,必须根据虫的种类,体质的强弱,症情的缓急等不同,分别选用和配伍适当的方药。

如有积滞者,可配伍消导药;脾胃虚弱者,兼补脾胃;对于体弱的患者,应先补后攻,或攻补兼旋;虫症在腹痛较剧时,通常以安虫主,而在疼痛缓解之后,再行驱虫。

本类药一般应在空腹时服,使药物与寄生虫易于接触,从而更好的发挥驱虫作用;并根据大便的正常与否,适当配伍泻下药,以促使虫体排出。

由于某些驱虫药具有相当的毒性,应用时必须注意剂量,孕妇,老弱患者都慎用。

一、驱虫药(一)使君子《开宝本草》为使君子科落叶藤本状灌木植物使君子的种子。

主产于四川、广东、广西、云南等地。

以四川产量最多。

9-10月果皮变紫黑色时采收,晒干。

去壳,取种仁生用。

或炒香用。

别名:留求子、川君子、建君子。

处方用名:使君子、使君肉。

药用部分:种子。

性味:甘、温。

归经:入脾、胃经。

功能:杀虫消积。

主治与应用:本品为驱虫要药,所含使君子酸钾对蛔虫有麻痹作用。

除适用于蛔虫病外,并可用治蛲虫病。

因其味甘甜,故尤宜小儿。

单用使君子仁炒香嚼服有效;如蛔虫较多,病情较重者,可与苦栋皮,槟榔等驱虫药同用。

如小儿形体消瘦,面色萎黄者,须配党参、白术、当归等益气、补血药,以攻补兼施。

用量:6-12克,炒香嚼服,小儿每岁每天一粒半,总量不超过二十粒。

使用注意:本品不宜大量服食,否则引起呃逆、眩晕、呕吐等反应。

与热茶同服。

亦有呃逆出现。

参考资料:使君子的水浸剂对皮肤真菌有抑制作用。

(二)苦栋根皮《别录》为栋科落叶乔木苦栋树的根皮。

全国各地均产,四川尤多。

中医方剂歌诀(十八驱虫剂)

☆乌梅丸

乌梅丸用细辛桂.黄连黄柏及当归.

人参椒姜加附子.清上温下又安蛔.

功用:温脏安蛔

主治:脏寒蛔厥证

要点:腹痛时作,烦闷呕吐,常自吐蛔,手足厥冷。

理中安蛔汤

理中加减可安蛔.参术苓姜合椒梅.

腹痛便溏因虫扰.辛酸伏蛔蛔自摧.

功用:温中安蛔

主治:中阳不振,蛔虫腹痛

要点:便溏尿清,腹痛肠鸣,四肢不温,饥不欲食,甚则吐蛔,舌苔薄白,脉沉迟。

连梅安蛔汤

连梅安蛔蜀椒槟.黄柏雷丸共与拼.

蛔扰烦噪兼厥逆.肝胃郁热功可信.

功用:清热安蛔

主治:肝胃郁热,虫积腹痛

要点:饥不欲食,食则吐蛔,甚则蛔动不安,脘痛烦躁,手足厥逆,面赤口燥,舌红,脉数。

☆肥儿丸

肥儿丸内有使君.豆蔻香连曲麦槟.

猪胆为丸热水下.疳虫食积热亦清.

功用:杀虫消积,健脾清热

主治:虫积腹痛,消化不良

要点:虫积腹痛,面黄肌瘦,食少腹胀泄泻。

小儿蛔虫病有哪些治疗中药方剂人蛔虫亦称似蛔线虫,简称蛔虫。

蛔虫病是儿童最常见的寄生虫病之一。

成虫寄生于人体小肠,可引起蛔虫病,幼虫能在人体内移行引起内脏移行症。

小儿蛔虫病如何治疗呢?小儿蛔虫病怎么办呢?下面由店铺为大家讲解下小儿蛔虫病的治疗中药方剂吧。

小儿蛔虫病中药方剂中药处方【辨证】蛔动不安,内扰胃肠,外袭肌腠,发为。

【治法】安蛔止痛,清热导滞,佐以凉血。

【方名】连梅安蛔汤加减。

【组成】黄连3克,乌梅10克,黄柏(炒)5克,使君子12克,槟榔10克,川椒(炒)10粒,金铃炭9克,细辛2克,土茯苓15克,赤芍10克。

【用法】水煎服,每日1剂,日服3次。

【出处】李月方<蛔虫病>防治小儿蛔虫病的方法预防本病要教育孩子养成清洁卫生的习惯,饭前便后要洗手,常啃指甲,不咬指甲,不吮手指,不喝生水,不吃生冷和不清洁的食物。

另外,要注意环境卫生,搞好粪便处理。

如果得了蛔虫病,可服用驱蛔灵,每岁约一片,分二晚服完;或宝塔糖每岁服二个,连服两个晚上。

一次驱虫不一定能达到肃清的目的,治疗一个月后如再检查大便阳性,再服驱虫药。

目前广泛应用肠虫清有一定疗效,有并发症时,应立即送医院治疗。

驱虫常用西药:1.史克肠虫清:每次2片,能杀灭蛔虫、钩虫等多种肠道寄生虫的成虫、虫卵和幼虫。

2.驱蛔灵:①驱蛔:成人每日3-3.5克;儿童100-150毫克/公斤/日(最多不超过4.0克),连服2日。

②驱蛲:成人每次1.0-1.2克,一日2次;儿童50毫克/公斤/日,每日总量不超过2.O克,早晚分服。

连服7-10天。

3.灭虫宁:成人每次半空腹服3.0克,儿童每岁0.2-O.3克(一次至多不超过3.0克)。

严重感染区可连服2日,主要用于驱钩虫。

4.驱虫净:驱蛔:成人150毫克,儿童3毫克/公斤,睡前一次顿服,便秘者加服泻药。

驱钩:成人、儿童均按2毫克/公斤计,睡前顿服,连用3日。

驱蛲:每日顿服1毫克/公厅,连服1周。

5.灭绦灵:成人2.0-3.0克/日,分2次服,先后间隔1小时,宜嚼碎吞服,2小时后服硫酸镁导泻。

中医方剂——驱蛔汤

Note:以下内容关于方剂的资料介绍,其中包含方剂驱蛔汤的组成、功能主治及使用方法等信息,其内容仅供中医学爱好者参考与学习,配药及使用该方剂请遵循医生的指导。

【方剂名称】

驱蛔汤

【方剂出处】

《新急腹症学》

【方解】

本方是治疗蛔虫证的经验方。

方中乌梅安蛔止痛;使君子、雷丸以驱蛔;槟榔杀虫、消积,并行气通便,枳壳行气止痛,白芍养血缓急止痛;胡连能除疳热以清热消积,诸药合用,共凑驱杀蛔虫,止痛之功。

【配方组成】

乌梅三枚、胡连3克、槟榔9克。

雷丸6克、使君子6克枳壳5克、白芍9克。

【使用方法】

水煎服。

【功效和作用】

虫积腹痛,烦躁易怒,口干舌赤,脉弦细数。

【临床应用】

本方主治蛔虫证。

如积热明显者,可加连翘、栀子;如大便秘结者,可加芒硝、大黄等;兼有食积者,可再加山楂、麦芽、鸡内金等消导药。

| 中医食疗养生|

最好的医生是自己,最好的医院是厨房。

最好的药物是饮食,最好的疗效是坚持。

〖温馨推荐〗3种小儿驱虫中成药

【温馨推荐】3种小儿驱虫中成药1.肥儿疳积颗粒组成:使君子(炒去壳)、莲子、芡实、牵牛子(炒)、茯苓、苍术(炒)、鸡内金(炒)、乌梅(炒)、

车前子、薏米仁(炒)、苦楝皮、槟榔(炒)、白芍(酒炙)、抚、蓼实子、山药(炒)、麦芽、蓝花参、雷丸(炒)、甘草、白术、百部。

功效:

健脾和胃,平肝杀虫主治:用于脾弱肝滞,面黄肌瘦,消化不良。

2.肥儿丸组成:煨肉豆蔻、木香、六神曲(炒)、炒麦芽、胡黄连、槟榔、使君

子仁功效:健胃消积,驱虫主治:用于小儿消化不良,虫积腹痛,面黄肌瘦,食少腹胀泄泻。

3.复方鹧鸪菜散组成:鹧鸪菜、盐酸左旋咪唑功效:

驱虫消积主治:用于小儿蛔虫病。

#山西省中医院超能团##健康科普排位赛#?。

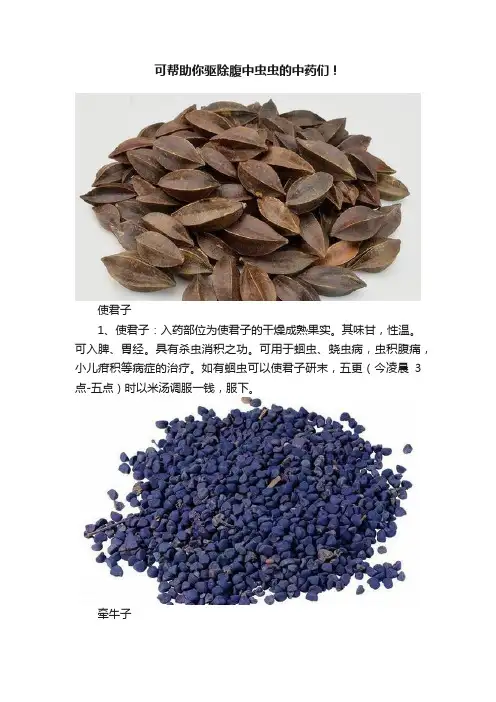

肚子有蛔虫怎么办?那就用这两味中药来解决大家好,今天给大家介绍两个中药可以治疗肠道的蛔虫以及钩虫等肠道寄生虫病,希望对你有所帮助。

这两味中药就是牵牛子和槟榔,首先我们来了解一下牵牛子,牵牛子是旋花科植物裂叶牵牛或圆叶牵牛的干燥成熟种子。

牵牛子味苦,性寒。

有毒。

归肺、肾、大肠经。

牵牛子苦寒降泄,有毒而力猛,入肺、肾、大肠经,既善通利二便,显泻下逐水与消痰涤饮之效,为治水肿、痰饮、便秘之猛药。

又善消食积、驱杀肠道寄生虫,为治食积、虫积之良药。

且尤宜水肿、痰饮兼二便不利或积滞内停者。

牵牛子的主要功效是:泻下,逐水,去积,杀虫。

它主要可以治疗:(1)水肿,鼓胀,痰饮喘满(2)大便秘结,食积停滞。

(3)虫积腹痛。

但是一定要注意,牵牛子峻泻有毒,故孕妇忌服(体弱者慎服不宜多服)久服。

不宜与巴豆同用。

服用大剂量牵牛子,除对胃肠的直接刺激引起呕吐、腹痛、腹泻与黏液血便外,还可能刺激肾脏,引起血尿,重者尚可损及神经系统,发生语言障碍、昏迷等。

第二个药物就是槟榔。

槟榔,是棕榈利植物槟榔的干燥成熟种子。

槟榔味苦、辛,性温。

归胃、大肠经。

槟榔质重苦,辛温行散,入胃与大肠经。

善杀虫而力强,兼缓泻而促排虫体,治多种寄生虫病,最宜绦虫、姜片虫病能消积、行气、利水、截疟,治腹胀便秘、泻痢后重、水肿、脚气及疟疾。

槟榔的主要功效是:杀虫,消积,行气,利水,截疟。

所以它可以治疗以下的病症。

(1)绦虫病,姜片虫病,蛔虫病,蛲虫病,钩虫病等。

(2)食积气滞之腹胀、便秘,泻痢里急后重(3)水肿,脚气浮肿(4)疟疾。

槟榔能够行气、缓通大便,故脾虚便溏及气虚下陷者不宜服。

所以牵牛子和槟榔两药相合,对于治疗肠道寄生虫蛔虫绦虫有着很好的疗效。

但是在这里郑重提醒,在运用这两个药的时候,一定要找专业的中医来进行的辩证论治,切不可随意运用。

好了,今天就和大家分享到这里,感谢您的阅读,我们下期再会。

蛔虫病当代妙方验方方一【处方】苦楝根皮【用法】选结有苦楝子的树,挖取树根,去净外皮,取中层皮洗净切碎。

每生药5kg加水约20L,煮沸后用一般火力继续煎熬约2小时,将药液浓缩为2.5L(2.5kg),过滤去渣即成。

成人量每次30ml,睡前及次晨空腹各服1次。

患儿酌减。

【备注】本方亦可治蛲虫病、钩虫病。

使用本药,须去净外皮,因外皮有毒性,如发现中毒现象,适用一般中毒的治疗原则,用苯甲酸钠咖啡碱皮下注射,收效较快。

方二【处方】苦楝子63g 红糖适量【用法】共研细末,水泛为丸,如梧桐子大,可连服5日,前3日每日2次,以后每日服1次。

6岁以内的患儿,每岁1粒,按岁数递增;6岁以上,每增加2岁,增加1粒。

14岁以上均服10粒。

方三【处方】炒使君子肉63g【用法】以红糖水拌之,每日早晚食前各服6g。

【备注】又方:①使君子肉炒焦黄,3~5岁吃6g;6~10岁吃9g;②使君子10枚,陈茶叶9g,水煎,加红糖9g,早晨空腹服;③炒使君子肉、落花生肉各31g,共研末,每服6g,1日1次。

方四【处方】榧子肉7枚【用法】每晨空腹时服,连服7日。

方五【处方】槟榔9g【用法】研细末,空腹白开水送服3g,连服3天。

方六【处方】乌梅10个【用法】水煎服;或用乌梅丸3~6g吞服亦可。

【备注】又方:①乌梅、杏仁各9g,水煎服。

②乌梅炭3个,开口花椒50个,泡开水频服。

治蛔虫腹痛。

③乌梅、生姜各31g,共浓煎汁分3次服。

治呕出蛔虫。

以上方仅有安蛔作用,在达到安蛔目的后,应再服驱蛔药。

方七【处方】石榴皮500g【用法】加水2.5L煎1小时去渣,再加入芒硝16g搅和,将上药分为20份。

成人每次服1份,患儿减半。

服时加糖调味,空腹服下,1日1次,连服2至3次,服药10小时后粪便内就可能看到有虫排出。

【备注】又方用石榴树根皮(二层皮)13~16g,煎水调红糖服。

患儿减半。

方八【处方】薏苡根13g【用法】水煎服,或用根捣汁用酒冲服。

方九【处方】白杨根皮(刮去外皮)【用法】切细晒干,研成细末。

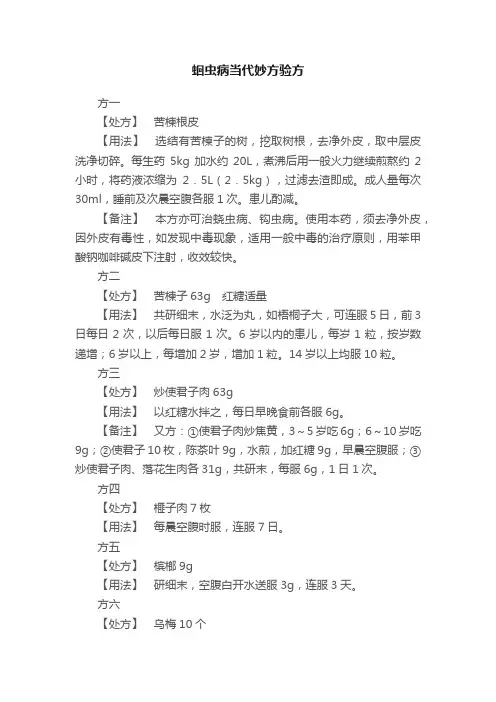

可帮助你驱除腹中虫虫的中药们!使君子1、使君子:入药部位为使君子的干燥成熟果实。

其味甘,性温。

可入脾、胃经。

具有杀虫消积之功。

可用于蛔虫、蛲虫病,虫积腹痛,小儿疳积等病症的治疗。

如有蛔虫可以使君子研末,五更(今凌晨3点-五点)时以米汤调服一钱,服下。

牵牛子2、牵牛子:入药部位为裂叶牵牛或圆叶牵牛的干燥成熟种子。

其味苦、性寒;有毒。

可入肺、肾、大肠经。

具有杀虫攻积之功。

可用于虫积腹痛,蛔虫、绦虫等病症的治疗。

《本草纲目》言其可: 逐痰消饮,通大肠气秘风秘,杀虫。

榧子3、榧子:入药部位为榧的干燥成熟种子。

其味甘,性平。

可入肺、胃、大肠经。

具有杀虫消积,润燥通便之功。

可用于钩虫、蛔虫、绦虫,虫积腹痛,小儿疳积,大便秘结等病症的治疗。

《神农本草经》言其可:主腹中邪气,去三虫,蛇螫。

4、槟榔:入药部位为槟榔的干燥成熟种子。

其味苦、辛,性温。

可入胃、大肠经。

具有杀虫消积,降气,行水,截疟之功效。

可用于绦虫、蛔虫、姜片虫病,虫积腹痛,等病症的治疗。

5、石榴皮:入药部位为石榴的干燥果皮。

其味酸、涩,性温。

可入大肠经。

具有涩肠止泻,止血,驱虫之功效。

可用于虫积腹痛等病症的治疗。

芜荑6、芜荑:入药部位为大果榆的种子。

其味辛、苦,性平。

具有消积杀虫之功效。

可用于蛔虫病,蛲虫病等病症的治疗。

清代医书《医林纂要》言其可:'泻肺法风湿,燥脾消寒食,治疸黄,杀虫去蛔。

'。

『中药方集』蛔虫方集江苏翟德山据《医学教育网》文整理编辑2013-7-20小儿蛔虫各种治疗方法小儿蛔虫轻者可无明显症状,重者食欲不振,或喜食异物,面黄形瘦,脐周腹痛,时作时止,触之腹部柔软,或可扪及虫团聚散,并可见吐蛔或便蛔,且大便干稀不调。

有些患儿出现淡色白斑、巩膜出现兰色斑点,下唇或出现颗粒样大小白点,舌苔薄腻或花剥,舌尖红尖。

本病发生原因是因小儿吞食了蛔虫卵所致,感染途径主要是通过污染的手或食入不洁的饮食而致。

若平素小儿脾胃虚弱,饮食不节,素蕴湿热者更易发生本病。

临床上常用的有效秘方、偏方如下。

[方一]使君子30克,猪瘦肉Z0克,面粉30克。

把使君子肉捣碎,猪肉洗净剁碎,同与面粉混合均匀,做饼10个,蒸熟。

每服1个,且日2次。

本方适用于小儿身体虚热而有蛔虫者。

[方二]使君子适量。

将使君子略炒至香,按年龄每岁每日2粒,(最多每天不得超过20粒),分3次嚼服,连服3日为1疗程。

本方适用于小儿蛔虫及蛲虫病。

[方三]楝根白皮、槟榔各20克,白糖适量。

将楝根白皮去净皮,与槟榔片同水煎取汁,浓缩,加白糖制成60毫升糖浆。

睡前空腹饮,连用2日。

本方适用于小儿蛔虫、钩虫。

[方四]风眼果7—10个(去壳)猪瘦肉100克。

将二者加清水适量煲汤,用食盐少许调味,饮汤食凤眼果及猪瘦肉。

本方对小儿疳积,蛔虫病有效。

[方五]南瓜子若干洗净,晾干,去壳取仁,研极细末,备用;5岁以上小儿每次10——15克,5岁以下小儿每次6——9克,均用蜂蜜调服,日2次,连服2——3天。

本方对小儿蛔虫有效。

[方六]黄连3克,乌梅10克,黄柏(炒)5克,使君子12克,槟榔、川椒(炒)各10粒,金羚炭9克,细辛2克,土茯苓15克,赤芍10克。

水煎服,每日1剂,日服3次。

本方为李月方,可安蛔止痛,适用于小儿蛔虫病。

[方七]乌梅15克,细辛6克,川椒3克,党参、当归各9克,黄连、黄柏、干姜各6克,桂枝9克。

水煎500毫升,直肠滴注,每分钟40-50滴。

治小儿蛔虫病方五则

*导读:方一金线吊白米50克(鲜品),茵陈、乌梅各30克(鲜品),水煎服,每日3次。

方二茵陈、乌梅各50克(鲜),川……

方一金线吊白米50克(鲜品),茵陈、乌梅各30克(鲜品),水煎服,每日3次。

方二茵陈、乌梅各50克(鲜),川楝子、十大功劳各15克,白芍、花椒各5克,细辛、甘草各3克,水煎服,每日3次。

方三苦楝皮50克(鲜),花椒、木香、乌梅各10克,延胡索、槟榔、枳实各5克,水煎服,每日3次。

方四金线吊白米(全草)100克,甘草2克。

煎水当茶饮。

方五土荆芥200克(鲜品),晒干研细末,延胡索3克研细末,二味混合,每次2克,用开水冲服。

连服两天,小儿减半(1克)。

第1 页。

功能主治蛔虫病的中药有介绍蛔虫病是一种常见的肠道寄生虫病,主要由蛔虫寄生在人的消化系统内引起。

中药在传统医学中被广泛应用于治疗蛔虫病,具有一定的疗效。

本文将介绍一些功能主治蛔虫病的中药。

中药一:苦楝子•别名:南苦楝、大地楝、断地残•学名:Melia toosendan Sieb. et Zucc.•主治:苦楝子具有杀虫、驱蛔、祛蛔等功能,适用于蛔虫病的治疗。

苦楝子的主要药用部分是其种子,可以制成药丸等口服剂型。

中药二:石斛•别名:兰花葶、金石、土斛•学名:Dendrobium nobile Lindl.•主治:石斛具有清热解毒、杀虫、止血等功效,对蛔虫病有较好的治疗效果。

石斛多用于制成煎剂等内服剂型,也可作为茶饮或膏剂使用。

中药三:苦楝皮•别名:南苦楝皮•学名:Melia toosendan Sieb. et Zucc. bark•主治:苦楝皮具有杀虫、消积、祛蛔等功能,能有效治疗蛔虫病。

苦楝皮可煎煮成药剂,也可制成药丸等口服剂型。

中药四:南金匮•别名:金匮、金匮子•学名:Melosia Toosendeanae•主治:南金匮中含有有效的成分,具有杀虫、驱蛔、止痛等功效,适用于蛔虫病的治疗。

南金匮可作为药丸等剂型口服。

中药五:苍术•别名:苍术、白苍术、吃法苍术、厚朴、相术、玉山厚朴•学名:Atractylodes macrocephala Koidz.•主治:苍术具有杀虫、行滞气、祛湿等功效,对蛔虫病有一定的治疗效果。

苍术可用于中药煎剂等内服剂型。

注意事项•中药在使用过程中需要根据医生的建议和剂量使用。

•部分中药可能存在一定的毒副作用,应在医生指导下使用。

•对于孕妇、哺乳期妇女和儿童,使用中药应谨慎,并在医生的指导下进行。

•中药治疗蛔虫病的疗程一般较短,但也需要遵循医生的建议完成整个治疗过程。

总结:中药在治疗蛔虫病中具有较好的效果,其中包括苦楝子、石斛、苦楝皮、南金匮以及苍术。

这些中药具有杀虫、祛蛔、消积的功效,能够有效治疗蛔虫病。

儿童肠道寄生虫吃什么中药驱虫导读:我根据大家的需要整理了一份关于《儿童肠道寄生虫吃什么中药驱虫》的内容,具体内容:可以驱虫的中药有哪些?驱虫药主要作用为杀灭人体寄生虫,那么可以驱虫的中药有哪些?下面推荐几种可以驱虫的中药,下面给大家分享可以驱虫的中药。

可以驱除寄生虫的中药1、鹤草...可以驱虫的中药有哪些?驱虫药主要作用为杀灭人体寄生虫,那么可以驱虫的中药有哪些?下面推荐几种可以驱虫的中药,下面给大家分享可以驱虫的中药。

可以驱除寄生虫的中药1、鹤草芽鹤草芽,双子叶植物蔷薇科,多年生草本植物。

鹤草芽含鹤草酚,仙鹤草醇,芹黄素,儿茶酚,鞣质等。

鹤草酚为间苯三酚类衍生物,现已能人工合成,是灭绦虫的有效成分。

2、榧子榧子,中药名。

为红豆杉科植物榧的干燥成熟种子,杀虫消积,润肠通便。

用于钩虫、蛔虫、绦虫病,虫积腹痛,小儿疳积,大便秘结。

治十二指肠虫、蛔虫、蛲虫等:榧子(切碎)一两,使君子仁(切细)一两,大蒜瓣(切细)一两。

水煎去滓,一日三回,食前空腹时服。

3、芜荑芜荑,中药名,榆科榆属植物大果榆的种子经加工后的成品。

消积杀虫。

用于小儿疳积,蛔虫病,蛲虫病。

脾胃有虫:食即作痛,面黄无色:以石州芜荑仁二两,和面炒黄色为末。

非时米饮服二钱匕。

制杀诸虫:生芜荑、生槟榔各四两,为末,蒸饼丸梧子大。

每服二十丸,白汤下。

4、鹤虱鹤虱,中药名,为菊科植物天名精的干燥成熟果实。

杀虫消积。

用于蛔虫病,蛲虫病,绦虫病,虫积腹痛,小儿疳积。

治蛔虫腹痛:单用本品十两,捣筛为蜜丸,梧桐子大,以蜜汤空腹吞四十丸,日增至五十丸。

5、雷丸雷丸为多孔菌科植物雷丸菌的菌核。

有消积,杀虫的功效。

主要用于治虫积腹痛,疳疾,风痫。

临床研究表明其对驱绦虫、蛔虫有效。

还可以抗阴道毛滴虫。

雷丸对水蛭和蚯蚓有较显着的杀虫作用。

6、南瓜子南瓜子,生吃、熟吃都可以。

它有很好的杀灭人体内寄生虫(如蛲虫、钩虫等)的作用,对血吸虫也具有很好的杀灭作用,是血吸虫病的首选食疗之品。

驱虫方之肥儿丸

肥儿丸

【方源】:《和剂局方》

【组成】:神曲、黄莲各300克,肉豆蔻、使君子肉、炒麦芽各150克,木香60克,槟榔20个。

【用法】:共研细末,猪胆汁为丸。

每服3克,日服2次。

【功效】:清热开胃,杀虫消积。

【主治】:小儿虫疳。

症见脐周腹痛,肚腹胀满,呕吐嘈杂,消化不良,面黄体瘦,发热口臭等。

【方解】:本方主要是用于治疗因蛔虫症所致的消化不良,属于脾虚有热者。

方中黄莲、木香清热理气开胃;使君子、神曲、麦芽、槟榔可杀虫消积。

【附方】:

肥儿丸(《医宗全鉴》),人参、芦荟、黄莲各6克,土炒白术、胡黄莲各15克,茯苓9克,使君子肉12克,神曲、炒麦芽、山楂各10克,炙甘草4.5克。

共研细末,黄米糊为丸。

每服3~6克,日服1~2次。

用于治脾疳,或虫积腹痛,脘腹胀满,面色萎黄,体瘦身热,不思乳食,大便溏薄,舌苔淡白无华,脉象细涩或弦紧。