王阳明心学的精髓到底是什么

- 格式:docx

- 大小:13.04 KB

- 文档页数:1

王阳明心学大师的深邃哲思在中国哲学史上,王阳明无疑是一位熠熠生辉的巨星。

他所创立的心学体系,蕴含着深邃的哲思,对后世产生了深远的影响。

王阳明生活在明朝中期,那是一个社会动荡、思想多元的时代。

他自幼聪慧,心怀大志,立志要成为圣贤。

然而,他的求学历程并非一帆风顺。

在经历了多次挫折与迷茫之后,王阳明终于在龙场悟道,找到了自己的哲学方向。

王阳明心学的核心是“致良知”和“知行合一”。

“致良知”强调每个人内心都有良知,这是道德的本源。

良知如同明灯,指引着我们的行为。

但在现实生活中,人们往往被各种私欲和偏见所蒙蔽,无法发挥良知的作用。

因此,要通过不断的自我反省和修炼,去除蒙蔽良知的障碍,使良知得以彰显。

“知行合一”则是王阳明心学的重要实践方法。

他认为,知与行是不可分割的整体,只有将知识与行动相结合,才能真正实现道德的完善。

很多人常常陷入“知而不行”的困境,以为明白了道理就足够了,却不愿意付诸实践。

王阳明指出,这种“知而不行”实际上并不是真正的“知”。

真正的“知”必然会促使人们去行动,而行动又能反过来加深对“知”的理解。

例如,我们都知道要尊老爱幼,这是一种“知”。

但如果在生活中看到老人需要帮助却无动于衷,看到孩子犯错却不加以教导,那么这种“知”就只是空谈。

只有当我们主动去帮助老人、教育孩子,才是真正做到了“知行合一”。

王阳明的心学并非只是抽象的理论,它具有很强的现实意义。

在当今社会,人们面临着各种各样的压力和诱惑,内心常常感到焦虑和迷茫。

王阳明的心学告诉我们,要回归内心,倾听良知的声音,不被外界的喧嚣所干扰。

当我们在面对道德抉择时,要凭借良知做出正确的判断,并勇敢地付诸行动。

在教育领域,王阳明的心学也给我们带来了启示。

传统的教育往往注重知识的传授,而忽略了学生品德的培养和实践能力的锻炼。

王阳明的“知行合一”思想提醒我们,教育不仅要让学生“知”,更要让他们“行”。

通过实践活动,让学生将所学的知识运用到实际生活中,培养他们解决问题的能力和社会责任感。

王阳明心学的主要观点王阳明,又名王守仁,是明朝时期的一位著名哲学家和军事家。

他的心学思想是中国哲学史上的重要流派之一,对后世产生了深远的影响。

以下是王阳明心学的主要观点:一、心即理王阳明心学的核心观点是“心即理”,即认为心和理是同一的,心就是理,理就是心。

他认为,心是万物的本源,是世界的本体,理是世界的规律和法则。

因此,心和理的关系就是本体和规律的关系,理在心中,心就是理。

二、知行合一王阳明认为,知和行是相互依存、相互促进的,只有将知和行结合起来,才能真正实现人的本性。

他主张以行为本,以知为辅,认为行为是实现知的前提和基础,而知是指导行为的方向和目标。

因此,只有将知和行统一起来,才能达到真正的道德境界。

三、致良知王阳明认为,每个人都有良知,即道德意识和道德情感。

他认为良知是天赋的,是人的本性所固有的。

他主张通过内省、体悟、实践等方式来发掘和实现良知,以达到道德上的完善和人格上的升华。

四、无善无恶王阳明认为,人心中的善恶不是绝对的,而是相对的。

他认为,只有当心中存在某种欲望或情感时,才会产生相应的善恶观念。

因此,他主张通过消除心中的欲望或情感来消除善恶观念,以达到无善无恶的境界。

五、万物一体王阳明认为,万物之间是相互依存、相互关联的,是一个有机的整体。

他认为万物之间的联系是有规律的,只有通过观察和体验万物之间的联系和规律,才能真正理解宇宙的本质和意义。

因此,他主张通过观察和实践来探索万物之间的联系和规律,以达到万物一体的境界。

综上所述,王阳明心学的主要观点包括“心即理”、“知行合一”、“致良知”、“无善无恶”和“万物一体”等方面。

这些观点相互关联、相互补充,构成了王阳明心学的完整体系。

通过学习和实践这些观点,可以更好地理解中国哲学和文化,也可以更好地认识自己和世界。

同时,这些观点也具有现代意义和价值,可以指导我们的人生和实践。

王阳明心学的精髓,只有六个字和四句话静夜思学发布时间: 17-07-1811:29优质文化领域创作者今天看到一个问题,有人问:“最近王阳明这么火,是不是有点吹嘘过头了?”在没读王阳明之前,我对他并不了解,兴许也会产生这样的疑问,但读完度阴山写的《知行合一王阳明》,觉得一点没有过头,他确实很厉害。

但《知行合一王阳明2》,却有画蛇添足之感。

一是内容重复,与第一部相比,重复度高达50%!二是说教内容太多,少了趣味性,所以不建议浪费时间和金钱在《知行合一王阳明2》上,看看《知行合一王阳明》就够了。

继续说王阳明,他的心学总结起来,六个字+四句话。

一六个字这个六个字就是“心即理”和“致良知”。

所谓“心即理”,王阳明反复强调“圣人之道,吾性自足,向之求理于事物者误也”,拿格竹来讲,王阳明盯着竹子看了七天七夜,试图弄明白竹子里包含什么道理,但直到头昏眼花,身体虚脱,他也无法将竹子的道理上升到人生的道理。

在这个故事里,我们不能说王阳明智商有问题,盯着竹子看,除了能练出斗鸡眼,还能干嘛?老实讲,竹子在中国传统文化中地位很高,梅、兰、竹、菊,被称为“四君子”,松、竹、梅又被称为“岁寒三友”,可见竹子在文人心目中地位很高。

竹子常以其“有节”代表骨气,“中空”代表谦虚,“耐寒”代表坚强,而其外形挺拔洒脱、正直清高,深受文人喜爱。

我猜测王阳明肯定明白竹子的各种寓意,他格竹子的目的是想弄明白为何人要把竹子和君子关联在一起,“正直”、“有节”、“谦虚”等品质,是竹子告诉人了呢?还是人本身就有这样的想法,看到竹子之后又发挥想象的结果呢?按照朱熹的观点,所谓“格物致知”,需要把竹子从发芽到开花、结果,一直到枯萎,中间详细的过程都弄得明明白白,然后进行很复杂的升华过程,最后明白竹子就是有这么多好的品格啊,就是代表了君子啊。

但王阳明经过七天七夜的观察,他感觉朱熹那一套是有问题的,他在想,所有这些品格不都是人内心本来就有的吗?难道是通过格竹子格出来的?在龙场悟道以后,王阳明更加坚信,心即理,心外无物。

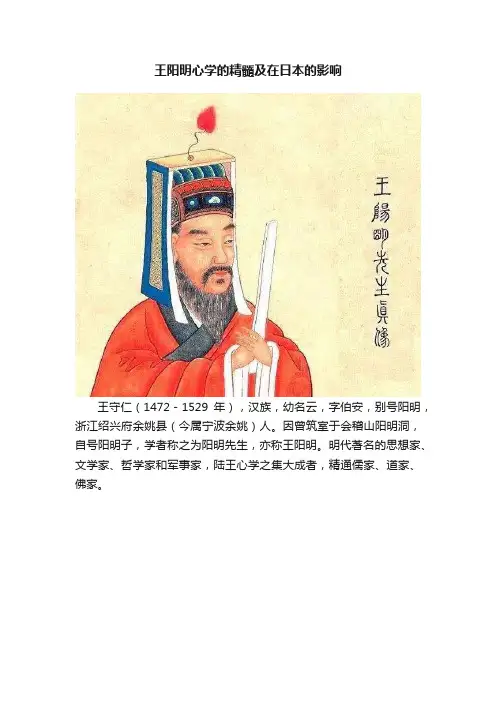

王阳明心学的精髓及在日本的影响王守仁(1472-1529年),汉族,幼名云,字伯安,别号阳明,浙江绍兴府余姚县(今属宁波余姚)人。

因曾筑室于会稽山阳明洞,自号阳明子,学者称之为阳明先生,亦称王阳明。

明代著名的思想家、文学家、哲学家和军事家,陆王心学之集大成者,精通儒家、道家、佛家。

王守仁的学说思想王学(阳明学),是明代影响最大的哲学思想。

其学术思想传至中国、日本、朝鲜半岛以及东南亚,立德、立言于一身,成就冠绝有明一代。

弟子极众,世称姚江学派。

其文章博大昌达,行墨间有俊爽之气。

有《王文成公全书》。

阳明学,又称王学、心学,作为儒学的一门学派,最早可推溯自孟子,是由王守仁发展的儒家学说。

根据王守仁一生中的经历,其受到道家的影响明显多于佛家,但其终究不离儒学本质,王守仁继承陆九渊强调“心即是理”之思想,反对程颐朱熹通过事事物物追求“至理”的“格物致知”方法,因为事理无穷无尽,格之则未免烦累,故提倡“致良知”,从自己内心中去寻找“理”,“理”全在人“心”,“理”化生宇宙天地万物,人秉其秀气,故人心自秉其精要。

在知与行的关系上,强调要知,更要行,知中有行,行中有知,所谓“知行合一”,二者互为表里,不可分离。

知必然要表现为行,不行则不能算真知。

有人说,中国历史上立德、立功、立言最无争议的的两个半人就是孔子、王阳明、半个曾国藩。

王阳明也是文人用兵成功的代表人物之一。

明史上说,在明以前,又是文人又通晓军事谋略排兵布阵的,没有人能超得过王阳明。

王阳明,即王守仁,自号阳明子,学生称他为阳明先生。

他著书立说,在学院里宣讲自己的心学,使学说得到推广。

他的学说思想传到日本,朝鲜半岛以及东南亚,产生了深远影响。

特别是对日本,时至今日,王阳明心学的影响在日本的影响要远大于中国。

王阳明心学的精髓王阳明的学说与陆九渊的学说构成了我国哲学思想史上的“心学”。

王阳明“心学”的精髓在哪?阳明先生自己就已概括:“无善无恶心之体,有善有恶意之动。

王阳明心学核心思想王阳明是明朝的一位著名思想家、哲学家和军事家。

被誉为“心学之祖”,其心学思想开创了全新的哲学体系。

王阳明心学的核心思想是“致良知”,这一思想旨在倡导个人主动追求良知,达到彻底的自我解放与全人的完美。

致良知是王阳明心学的核心,意思是去发现自己内在的良知、运用良知去做事、借此达到真正意义上的完美。

良知来源于内在的道德感,是人类普遍的道德导向。

王阳明指出,这种道德导向应该深刻地嵌入我们的心灵中,我们应该将其当做我们行动的指示标准。

也就是说,我们不仅要让自己有良知,而且需要主动地用良知去指导我们做事。

王阳明心学的核心思想还包含了一个非常重要的概念,即“常清静”。

常清静强调的是内心的安静与澄明,这是实践致良知的基本前提。

在我们的日常生活中,我们往往会受到诸多外界干扰、烦恼和负面情绪的影响,这会影响到我们的良知和判断力。

常清静的目的,就是帮助我们抛开这些干扰,专注内心,从而更好地发现并运用自己的良知。

另外,王阳明心学还强调了一个重要的概念,即“格物致知”。

这个概念指的是我们需要通过观察事物来认识事物,通过认识事物来认识自己。

也就是说,我们应该通过对外界事物的观察、认知和体验,来激发我们内心的良知,进一步发现和完善自己。

最后,王阳明心学还提出了一个很重要的思想,即“行知”。

行知强调实践的重要性,指的是我们需要通过实践来证明自己的良知。

只有在实践中,我们才会发现自己哪些观念是正确的,哪些是错误的,这样我们才能持续地完善自己,达到真正意义上的完美。

总之,王阳明心学的核心思想是“致良知”,希望能够引领人们追求良知、完善自己、达到彻底的自我解放与全人的完美。

与此同时,王阳明心学还强调了常清静、格物致知和行知等重要思想,这些都为我们实践致良知提供了有力的保障和指导。

王阳明心学四句一、王阳明心学四句话四句话就是他所教的:“无善无恶心之体,有善有恶意之动,知善知恶是良知,为善去恶是格物。

”“无善无恶心之体”是他的世界观,“有善有恶意之动”是他的人生观,“知善知恶”是他的价值观,而“为善去恶是格物”就是他的方法论。

王阳明先生通过对世界观、价值观、人生观的评判以及方法论来教会我们心存良知,为善去恶,自觉践行正确的价值观。

这四句话很简单,又很深刻。

有个故事完美的阐述了这四句话,有位老农穷的吃不上饭了,找到王阳明卖地,王阳明看他可怜,不忍心买他的地,就先借钱给他。

后来王阳明游玩时,看到一块风水宝地,他说:“这块地的风水太好了。

”他的弟子告诉他,本来老农要卖的就是这块地,王阳明后悔了,但他又说:“我怎么会生出‘后悔’的想法呢?”于是他闭目冥想,过了一会,睁开眼说:“刚才的私欲已经被我克掉,我的心情又回归愉悦了。

”当王阳明没有看到那块地时,他的心没有动,是“无善无恶心之体”,看到地之后,生出了“风水宝地”的想法,这是“有善有恶意之动”,当他发现自己有后悔的念头又感到羞愧时,是“知善知恶是良知”,最后克服了私欲,心情复归于平静愉悦是“为善去恶是格物”。

以上就是王阳明的心学精髓,心学并不是读懂了几段文字就说你真的学会了,要做到知行合一可能是一生要践行的事情。

二、王阳明心学四句话分析解读我们可以从以下三个等不同维度进行分析解读。

1、认知方面看,包括感觉、知觉、记忆、思维、意志行动各个阶段,最后形成独特个体的存在。

举个例子,孩子吃药打针的体验,当孩子第一次看见针头药品时候,产生的是自然感受,这个感受就是心理学的感觉,可以说就是无善无恶的感受,也就是我们心理本体。

当孩子吃过药打过针之后,立即形成了一种不舒服经验,这就有了善恶好坏区别。

之后再次遇到吃药打针事情,心里就有抵触了。

随着小孩子长大,接受社会化教育后,明白了良药苦口利于病的道理,这就是思维认知阶段,所谓“知善知恶是良知”。

孩子长大成人,对于事物的认知会借助打针吃药这样的一个个小事,扩大到遇到的所有人事物,也就产生一种积极态度,善恶不在于感觉、知觉、思维这些心理活动,而是“格物”,是行动,也即《传习录》提出的“人须在事上磨,方立得住,方能‘静亦定,动亦定’”。

知行合一阳明心学是中国明代著名思想家王阳明所创立的心学体系,它强调了知与行的统一,将知识、行动和良知紧密结合,实现内心的觉醒和行为的统一。

在阳明心学中,“知行合一”是最核心的观点之一。

王阳明认为,真正的知识不仅仅是一种主观的认知,而是与行动紧密相连的。

知是指内心的觉知,对事物的认识;行是指人的实际行为。

王阳明认为,知和行实际上是密不可分的,二者统一在一起。

只有真正的知,才能有正确的行;只有正确的行,才能产生更深入的知。

阳明心学还强调了良知的重要性。

良知是王阳明心学中的核心概念之一,它是指人们内心深处的道德感和良善之心。

王阳明认为,每个人都有良知,它是人类本质的一部分。

只有通过内心的觉醒和良知的发挥,人们才能实现真正的道德价值和人生意义。

在实现知行合一的过程中,王阳明提出了许多具体的修行方法和原则。

他强调了“致良知”的重要性,即通过内心的觉醒和良知的发挥,实现真正的道德行为。

他还提出了“存天理,灭人欲”的原则,即通过控制自己的欲望和私心,遵循天理和道德规范,实现内心的平静和良知的发挥。

总之,知行合一阳明心学是一种强调内心觉醒和行为统一的心学体系。

它教导人们要实现真正的道德价值和人生意义,必须通过内心的觉醒和良知的发挥,将知识、行动和良

知紧密结合在一起。

同时,它也强调了实践的重要性,指出只有通过实践才能真正实现知行合一的目标。

深度哲学:王阳明心学精髓正文:如果说,在中国有且只能评出一位哲学家,那么我认为就是王阳明。

这是因为他不仅在哲学思想上造诣极深,通达了那个彼岸世界或者称之为超感性世界,而且在人生的实践之中,将其所创立的心学运用的炉火纯青,有所向披靡之势。

因此,很多无良作者把王阳明心学包装为成功学的根据,与此同时一些无脑的不学无术之辈也借此加以攻击。

还有一些人,因为阳明心学极其深刻,沁入骨髓,有一旦学成能究天人之际,通古今之变的实际效用,寻常人学了去很容易导致漠视权威,无视社会规则,因此有人将其称为”背叛之学“”反叛之学“,从而故意只说其一不说其二,到处混淆视听,这也是相当片面和画蛇添足的做法,因为王阳明早就想到了这一点,并且在四句教里面给与了说明和规定,这个我们后文会仔细讲到。

先简单介绍一下王阳明:王阳明是生活在明朝时期的一位大哲学家,军事家,文学家,政治家,教育家。

生于1472年10月31日,卒于1529年1月9日,在世57个年头,经历了正德皇帝和嘉靖皇帝两朝,浙江余姚人。

除了心学之外,他世俗中最大的成就就是封了伯爵,伯爵是非常厉害的,正所谓:冯唐易老,李广难封。

在中国古时候封爵极其困难,非有奇功而不可得。

最高的公爵,基本上不可能,除非有非常特殊的情况,比如女儿当了皇后,给皇家产了血脉,这就可以封公爵,又比如孔子的后裔,必须是嫡长子,这个繁衍了圣人的血脉,可以封公爵,类似这种完全可遇而不可求的,或者说开国立了大功的,不然公爵是不可能的,侯爵也是非常难。

整个清代,只有曾国藩是封了侯爵的,当然这里都是说在世的情况,王阳明死后在隆庆也追赠了侯爵,叫做新建候,生前是新建伯,这可以说是非常了不起的,更别说与此同时还开创了心学。

王阳明的心学的精髓,其实最主要的就是抓这几个字:知行合一,致良知,还有就是本文等会要详细讲的四句教。

关于知行合一和致良知,我在知乎已经作答,这里摘出重要部分贴出来,看过的朋友可以跳到后面直接看四句教,今天我们一次性把这个问题稍微讲完整一点,后续有朋友如果还想继续深入的可以留言。

阳明心学核心内容

阳明心学核心内容

阳明心学核心内容

阳明心学是中国传统文化中的一种哲学思想,是明朝哲学家王阳明所创立,其核心内容包括以下几个方面:

1. 心即理:阳明心学认为,“心即理”,也就是说,人的内心即为真理所在。

只要人们能够用心去感知事物的本质,就能够了解真理。

2. 致良知:阳明心学提倡“致良知”,也就是说,人们应该通过自我反省和修养,使自己的内心达到一个高尚、纯净的境界。

只有这样,才能够发挥自己的最大潜能,实现人生的价值。

3. 思想统一:阳明心学认为,心与物是相互作用的,人们的思想和行为都会受到外部环境的影响。

因此,阳明心学提倡“思想统一”,即要让自己的内心始终保持一致,不受外界诱惑的干扰。

4. 知行合一:阳明心学强调“知行合一”,也就是说,人们应该将自己的知识和实践紧密结合起来。

只有在实践中不断探索、积累经验,才能够真正理解和掌握知识。

5. 心性平等:阳明心学强调“心性平等”,也就是说,每个人的内心都是一样的,不分高低贵贱。

因此,人们应该尊重每个人的内心,不要因为外在的差异而歧视或排斥他人。

阳明心学的核心内容不仅对于个人修养和精神追求有着重要的

指导意义,也对于社会和谐、文化传承等方面具有深远的影响。

- 1 -。

王阳明心学的五大核心思想

以下是关于王阳明心学五大核心思想的内容:

1. “心即理也”,哎呀,这就好像你心里有个指南针,指引着你该往哪儿走!比如说,当你面对一件事情,你的内心直觉告诉你该怎么做,那可能就是最正确的理呀!

2. “格物致知”,这不就像我们去探索一个神秘的宝藏嘛!通过不断地研究、琢磨身边的事物,来真正了解世界和自己呀!你想想看,是不是有时候在反复探究一个东西时突然就明白了很多呢!

3. “知行合一”,这简直就是要让我们说到做到嘛!别光嘴上说我要怎样怎样,得真正去行动起来呀!就像你说要减肥,那得去运动、控制饮食呀,不然不就是空话嘛!

4. “致良知”,这良知就像我们内心的一盏明灯呀!它会告诉我们什么是对的,什么是错的。

比如看到别人有困难,良知就会让我们生出帮助的念头呀!

5. “四句教”,哇塞,这就如同一个神奇的口诀一样呢!“无善无恶心之体,有善有恶意之动,知善知恶是良知,为善去恶是格物”,是不是听起来就很厉害呀!你细细品,是不是很有道理呀!

我觉得王阳明心学的这些核心思想真的太有价值啦!它们能让我们更好地认识自己,指导我们的行动,让我们成为更有智慧、更有品德的人呀!。

《知行合一王阳明》读后感(通用11篇)《知行合一王阳明》读后感(通用11篇)品味完一本名著后,你有什么领悟呢?是时候静下心来好好写写读后感了。

到底应如何写读后感呢?下面是小编为大家整理的《知行合一王阳明》读后感,欢迎阅读与收藏。

《知行合一王阳明》读后感篇1“知行合一”是王阳明心学的精髓,“知”即良知,它与生俱来存在于人们的内心,人们可凭良知判断是非善恶;“行”即行为,是指人们的为人处事。

“知行合一”就是凭内心的良知去做事。

这道理看似简单,要做到却太难太难。

因为王阳明的“良知”所指,除了关于道德的善恶之心外,还有关于智慧的是非之心。

既然这些已存在于我们的内心,遇到事情只要听从内心的声音去判断,并指导行为,便是知行合一了,但是难就难在我们真的能做到听从内心的声音吗?身外环境太多的干扰、太多的规则、太多的套路,早已遮掩了初心,遇到事情越左思右想权衡利弊,越难做到知行合一,这又何尝不是一种悲哀。

王阳明的伟大在于他始终能遵从自己的心,蔑视权威、淡泊名利、追求自由、崇尚独立人格。

在立下不朽功勋后,由于他军功和思想的光芒过于耀眼,权臣嫉妒,皇帝忌惮,给了他极不公正的待遇,而面对这一切,王阳明毫不动心,因为他的初心就是为天下百姓谋幸福,为江山社稷谋安稳。

他的良知始终澄澈透明,从未被外界所遮蔽,这正是王阳明超凡脱俗的圣人境界。

希望王阳明的心学能够得以光大,希望每个人都能不忘初心,听从自己心的指引,知行合一!《知行合一王阳明》读后感篇2梁启超提出中国历史上有两个半圣人,分别是孔子、王阳明和曾国藩,其中曾国藩被称作半个圣人。

孔子自不必说,王阳明究竟是何方神圣,让后世的曾国藩、孙中山等都视为精神导师。

在好奇心和对“知行合一”这一神秘内涵的驱动下,决定读读这本经典——《知行合一王阳明》。

为什么悟道的是王阳明王阳明天资聪慧,四岁前就熟读诗书,立志做圣贤。

可命途多舛,理想被残酷的现实频频打脸,经历了牢狱之灾后,被放逐到偏僻的龙场驿站,竟然淡然了许多,开始潜心悟道。

阳明心学心学的精髓一道圣旨任命文官出身的王阳明为南赣巡抚,王阳明就只身上任去南赣平匪患了。

有了心学的不动如山,有了心学也是心理学的强大洞察力,王阳明并不因此就可以高枕无忧了,所有的成功与胜利都最终来源于坚实的基础、切实的手段与忠实的执行。

这种规律,在王阳明南赣平匪的历程中患体现得尤其为典型。

要说阳明心学中的实学成分,我们可以先举一个小例子。

从教学上,就可以看出王阳明对坚实基础、切实手段、忠实执行的高度重视,这也是他知行合一的核心内容。

王阳明在滁州的时候,形成了一个文化中心。

当时有一个年轻人千里迢迢来拜师。

年轻人叫什么名字呢?叫周莹。

周莹是浙江永康人,原来拜了一个老师叫应元忠。

应元忠是王阳明的忠实信徒,因此,说起来周莹应该算是王阳明的徒孙了。

周莹跟应元忠学了心学的理论之后,对什么叫真正的知行合一,以及如何去实践知行合一,心中总是有疑惑。

听说王阳明在滁州广开学路,很多人都去拜阳明先生为师,他也不远千里,从永康一路跋涉,来到滁州要拜王阳明为师。

王阳明听说他是应元忠的学生,就问周莹,难道应元忠没有教你吗?周莹就说,元忠先生当然是教过我了,理论我都知道,但是如何去实践,如何知行合一,我心中还是有困惑的。

因此,我不远千里要来拜先生为师,亲自向您求问。

为了体现自己拜师之志之坚定,周莹向阳明先生袒露心扉说,先生,弟子这一路真是不容易啊!永康到滁州这一路,直线距离大概四百多公里,算上曲折回绕,那是将近千里之路了。

周莹一路上辛苦跋涉,坐船、坐车,后来车也坏了,徒步而行。

当时正好是盛夏季节,他自己也生病,仆人也生病,结果仆人的病比他还重,劝他不如回家。

后来仆人实在病得太重,周莹就让他回家了,然后一个人只身上路,历尽了坎坷磨难。

要知道周莹家中比较富裕,相当于一个富二代,从来没吃过这样的苦,好不容易才到了滁州。

周莹说,可见我要拜您为师的志向是多么坚定,我一定要好好跟您学心学,学知行合一。

王阳明听了一笑说,周莹啊,你这个学生我收了。

从《知行合一王阳明》这本书中摘取了60句王阳明心学精髓,只要读懂这60就了解了庞杂难懂的心学体系,就读懂了王阳明这个人。

认知能力与高手普通的因果视角看待问题和用宇宙的规律(哲学角度)在看待问题的差别每个人都会经历以下几个认知阶段:•不知道自己不知道•知道自己不知道•知道自己知道•不知道自己知道高手把「琢磨【任何事物】之间的关联与原理」视为乐趣普通人最多把「琢磨自己【想琢磨】的事物」视为乐趣与普通人的区别,不在于技术,而在于思维,一个具有哲学思辨能力的人,更容易看透事物本质。

牛不牛,在你是用普通人的视角看待问题,还是在运用宇宙的规律(哲学角度)在看待问题。

一个思维单一、思维是线性状态的人看待事物,犹如照相机,拍的是哪面,看到的就是哪面,所以永远只看到皮毛,而不是本质。

一个大脑思维维度非常高,多维度思维的人看待事物,犹如X光,看到的不是一面,而是核心,深入到骨髓。

这就是一眼见底,这种人厉害之处,牛在他们的思维的多维度。

说一句题外话,如果人人都理解你,那你活的该是多么平庸呀。

一切行为背后都藏着:因果,主次,情理。

有句名言,历史使人深刻……读史明智内在的原因应该是知识没有变成【认知能力】边缘化无解了吗?恭喜你了!人总是需要一次低谷,才会真正的认清自己,然后丢掉那些不切实际的梦想,找到自己的定位,过上自己想要的生活。

边缘化就是这么一个契机。

而有些人,可能到四五十岁,甚至一辈子都不会遇到能让自己认清自己的挫折,领导们就像温水一样煮着你,像驴子前面的草一样吊着你,让你感觉似乎触手可得,但又无法得偿所愿,拖你一年又一年。

等到退休了,你会发现,活儿没少干,头发没剩几根,但职位并没有比那些逍遥自在的人高到哪里去。

你会觉得,自己的生活一直被别人牵着走,自己就是一个笑话,但时间却不可能回头了。

人的成长不是线性的,不是连续的,而总是在某个事件后,某段时间中,甚至一刹那间,我们成长了。

而有些人,活到四五十岁,也没什么长进。

王阳明心学的精髓到底是什么?

王阳明心学的精髓:何为知行合一?

王阳明,又叫王守仁,是明朝中叶很有名的军事家和哲学家!“立功”、“立言”、“立德”,史上真正的三立之人。

何为立功?平定宸濠之乱、平定闽南古藤的暴乱,这只是立功的一部分!他创立的心学,从根本继承和发扬了儒学,将儒学应用到了生活之中。

何为立言?流传至今的传习录、当时王阳明授课的盛况,都将他的一言一行传播到了众多的弟子当中,从而流传至今。

何为立德?不说别的,单单“良知”二字,就为当时沉闷的社会,注入了一丝朝气,开辟了新的气象!

王阳明的心学来源于陆九渊,陆九渊没有将心学系统化,他感觉心即是主宰,但是心如何变,为何变,他都没有解释清楚。

王阳明在后期立了四句话:“无善无恶心之体,有善有恶意之动。

知善知恶是良知,为善去恶是格物。

”可以说这四句话,就是阳明心学的精髓所在!

王阳明心学精髓:万事万物皆有心。

动物、人、植物、静物皆是有“心”的。

静物,如石头、桌椅。

植物,如柳树、杨树。

他们的心,是不被展现的,在咱们这个宇宙中,他们的“心”

始终未被唤醒,都随自然而变,春夏秋冬,树木自然花开花落,自然开花结果。

同样,动物、人的“心”,则是自己可以动,做到知行合一。

如,乌鸦的反哺之义,很类似于人的孝顺之情。

并且在自然之中,人都是有生老病死之态的。

王阳明心学精髓:心外无物、心外无事、心外无理!离却灵明的心,便没有天地鬼神万物;离却天地鬼神万物,也没有灵明的心。

就像一朵花,你看他时,此花便在你心。

你不看时,此花便与你同寂。

王阳明心学精髓:知行合一。

你所知道的要和你的行动统一,用现在的话说理论与实践统一才能产生改变世界的力量,学以致用,从实践中学习、总结和自省,然后再去实践,如此反复。

千万不可只知不行、或者只行而不自省,所谓知行合一,是知与行要统一在一起,知和行是一件事!古语的“一生二、二生三、三生万物”就是这个道理!!。