脊髓灰质炎病毒

- 格式:ppt

- 大小:1.16 MB

- 文档页数:13

脊灰免疫疫苗培训计划一、培训内容1. 脊髓灰质炎病毒与疾病概况a. 病毒学特点脊髓灰质炎病毒是一种肠道传染病毒,属于皮肤病毒科,主要通过粪-口途径传播,感染后会引起严重的神经系统疾病。

b. 疾病传播途径脊髓灰质炎病毒主要通过粪—口途径传播,也可经呼吸道或接触性传播。

病毒侵入肠道后,随粪便排出体外,而非充分卫生手段或饮食史不良而吞食了被污染的食物,饮水等孩童和婴儿远易得病。

c. 疾病的临床表现感染后的潜伏期为3-21天,一般为7-14天。

患者主要表现为发热、肌无力、头痛、呕吐等非特异性症状,少数患者可表现为神经系统损害症状,如肢体麻痹、瘫痪甚至死亡。

2. 疫苗接种原则与程序a. 疫苗接种人群普通脊髓灰质炎疫苗是全本疫苗,适用于全国流行地区0~5岁的儿童,无论是否过往接种史。

成人21岁以上,因职业需要接种者,以及因疫情和实验室暴露等特殊情况需要人群;疾控机构、医疗机构等从事脊灰管理工作的人员及可能暴露于脊灰风险的人员。

b. 接种程序① 拉丁美洲、非洲、亚洲和欧洲等全球范围内高危地区儿童接种首选时间为2~3月龄,首次接种后再接种3剂次,即于2、3、4月龄各接种一剂次。

国内有持续病例报告的地区,儿童应在3个月龄时首次接种疫苗;地方卫生行政部门可根据实际情况适当调整上述接种首选时间。

② 儿童应坚持全程接种4剂次,即于2、3、4月龄各接种一剂次,第4剂次应在3-7岁龄时进行。

③ 成人初次接种应接种2剂次,剂次间隔1-2个月。

成人未满21岁者,第3剂次在至少半年后接种。

④ 疫苗4剂次接种间隔应不少于1个月。

3. 疫苗接种后的常见不良反应处理a. 常见不良反应疫苗接种后较常见的不良反应包括:接种部位疼痛、红肿、硬结、食欲不振、嗜睡、发热等。

b. 处理原则对于常见的不良反应,可考虑采取以下处理措施:① 接种部位局部症状:通常为红肿、疼痛等,可考虑热敷或口服非类固醇抗炎药缓解症状。

② 轻度发热:一般情况下可进行冷敷或口服退热药处理,存在高热或持续发热应及时就医。

什么是脊椎灰质炎?

提到脊椎灰质炎可能很多人都比较陌生,其实脊髓灰质炎是一种急性病毒性传染病,一到六岁的儿童会容易被感染此病毒,脊髓灰质炎的临床症状也有多种多样,那么具体有哪些症状呢,下面大家一起来详细了解一下。

脊髓灰质炎病毒是一种体积小(22~30nm),单链RNA基因组,缺少外膜的肠道病毒。

按免疫性可分为三种血清型,其中Ⅰ型最容易导致瘫痪,也最容易引起流行。

人是脊髓灰质炎病毒唯一的自然宿主,本病通过直接接触传染,是一种传染性很强的接触性传染病。

隐性感染(最主要的传染

源)在无免疫力的人群中常见,而明显发病者少见;即使在流行时,隐性感染与临床病例的比例仍然超过100:1。

一般认为,瘫痪性病变在发展中国家(主要是

热带)少见,但近来对跛行残疾的调查发现这些地区的发病

率达到美国接种疫苗以前的高峰发病年份。

这些地区环境卫生和个人卫生都很差,病毒传播广泛,终年发

病,因而小儿在生后几年内就获得感染和免疫,而不发生大流行。

瘫痪病例中,90%以上发生于5岁以前。

相比之下,环境卫

生和个人卫生好的经济发达国家,感染的年龄往往推迟,许多年长儿和青年人仍然是易感者,夏季流行在年长小儿中越来越多。

通上以上的文章,您是否对脊髓灰质炎病已有了全新的认识,所以家长应该在平日做好预防工作,避免脊椎灰质炎有机可乘,经常保持环境卫生,培养孩子养成良好的卫生习惯很重要,应当避免儿童区人群多的地方,减少发病。

脊髓灰质炎的名词解释-概述说明以及解释1.引言1.1 概述脊髓灰质炎,是一种由脊髓前角灰质受到病毒侵害而引起的传染病。

该疾病主要由脊髓灰质炎病毒引起,主要传播途径为经由口腔进入人体后经脑脊髓膜扩散,引起神经系统病变。

脊髓灰质炎的发病率较高,主要影响儿童和青少年群体。

本文将对该疾病进行详细解释,包括定义、病因、传播途径、症状和治疗等内容,旨在增加对脊髓灰质炎的了解,提高对该疾病的预防和治疗意识。

1.2 文章结构:本文将围绕脊髓灰质炎这一疾病展开讨论,主要包括三个方面的内容:脊髓灰质炎的定义、病因和传播途径、症状和治疗。

通过对这些内容的深入解释和分析,读者能够更全面地了解这种疾病的特点、危害与对策,从而提高对脊髓灰质炎的认识和应对能力。

在正文部分,我们将逐一分析这些方面的内容,并给出详细的解释和论述。

最后,在结论部分,将对整个文章进行总结,探讨脊髓灰质炎对社会的影响,并展望未来在预防和治疗方面的发展方向。

整个文章结构清晰明了,逻辑严谨,旨在为读者提供准确全面的信息,引起对脊髓灰质炎这一疾病的高度重视和关注。

1.3 目的:脊髓灰质炎是一种严重的传染病,对人类健康和社会稳定构成了严重威胁。

本文的目的是通过对脊髓灰质炎的名词解释,帮助读者更加深入了解这种疾病。

通过对病因、传播途径、症状和治疗等方面的介绍,读者可以更好地了解脊髓灰质炎,并且增强对于预防和控制这种疾病的认识和意识。

同时,本文也旨在呼吁政府、医疗单位和社会各界关注脊髓灰质炎疫情,加强预防措施和宣传教育工作,为保障人民健康和社会稳定贡献力量。

2.正文2.1 脊髓灰质炎的定义:脊髓灰质炎是一种由脊髓灰质中的神经元受到病毒感染引起的疾病。

该病主要由脊髓灰质炎病毒引起,是一种急性传染病。

脊髓灰质炎主要发生在儿童和青少年身上,成年人也可能感染。

疾病的流行季节通常是夏秋季节。

脊髓灰质炎病毒主要通过食物和水传播,也可以通过接触病人的呼吸道分泌物传播。

患上脊髓灰质炎后,病毒会攻击脊髓灰质中的运动神经元和前角细胞,导致神经元的破坏和功能受损。

脊髓灰质炎的诊断标准脊髓灰质炎(poliomyelitis)是由脊髓灰质炎病毒(poliovirus)感染引起的一种急性传染病。

该病常见于幼儿,主要通过飞沫传播途径传染给他人。

脊髓灰质炎病毒感染后会引起神经细胞的破坏,导致患者出现肌肉无力、萎缩等症状,严重情况下还可能导致肺部瘫痪和呼吸衰竭。

脊髓灰质炎的诊断主要基于临床表现、病史、病毒学检测和免疫学检测。

以下是脊髓灰质炎的诊断标准及参考内容:1. 临床表现:- 典型表现为急性起病,患者出现发热、咽峡炎、畏寒等上呼吸道感染症状。

- 出现轻度的消化道症状,如食欲减退、呕吐、腹泻等。

- 随后出现神经系统症状,最常见的是肌肉无力和进行性肌肉萎缩。

患者常有肢体无力、运动障碍、肌肉震颤等表现。

2. 病史:- 接触史:患者是否接触过脊髓灰质炎疫区的病人、患病儿童或疑似病例。

- 疫情流行史:是否有类似疫情在周围地区。

3. 实验室检查:- 病毒学检测:从患者的咽拭子或大便样本中分离出脊髓灰质炎病毒。

- 免疫学检测:检测患者血清或脑脊液中的抗体水平,包括病毒特异性IgM抗体、病毒特异性IgG抗体等。

脊髓灰质炎的诊断标准通常依据世界卫生组织(WHO)的标准制定,以下是WHO关于脊髓灰质炎诊断的参考内容:1. 临床诊断:- 头痛、发热和咽痛等上呼吸道感染症状。

- 肢体肌肉力量减退、运动异常或肌肉萎缩。

- 脑脊液检查显示淋巴细胞增多和多形核白细胞增多。

2. 确定诊断:- 上述临床症状和体征符合的同时,检测出病毒特异性IgM抗体阳性。

3. 支持性诊断:- 上述临床表现和病毒学检测结果无法满足诊断标准的情况下,若接触了疫区的病例或患者的样本中检测到脊髓灰质炎病毒,则可作为支持性诊断的依据。

总之,脊髓灰质炎的诊断通常依据临床表现、病史、病毒学检测和免疫学检测。

准确诊断脊髓灰质炎对于及时采取控制传播、治疗和照顾患者具有重要意义。

脊髓灰质炎培训资料一、脊髓灰质炎的概述脊髓灰质炎,简称脊灰,是由脊髓灰质炎病毒引起的严重危害儿童健康的急性传染病。

病毒主要侵犯中枢神经系统的运动神经细胞,导致肢体松弛性麻痹,部分患者可留下瘫痪后遗症,严重者可因呼吸肌麻痹而死亡。

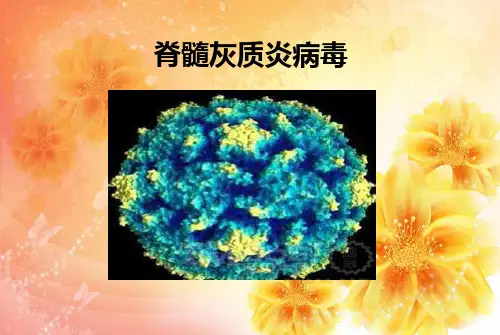

脊髓灰质炎病毒属于小核糖核酸病毒科的肠道病毒属,直径约27nm,呈球形,核衣壳为 20 面体立体对称,无包膜。

根据抗原性的不同,可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型,各型间一般无交叉免疫反应。

脊灰病毒主要通过粪口途径传播。

患者、隐性感染者和无症状病毒携带者都是传染源。

病毒经口进入人体后,在咽部和肠道的淋巴组织中增殖,随后释放入血,形成第一次病毒血症。

病毒扩散至全身淋巴组织和其他器官进一步增殖,并再次入血,形成第二次病毒血症。

如果病毒侵犯神经系统,可导致脊髓灰质炎的发生。

二、脊髓灰质炎的临床表现脊髓灰质炎的潜伏期一般为 5~14 天,临床上可分为无症状型、顿挫型、无瘫痪型和瘫痪型。

无症状型:占 90%以上,感染后无症状出现,血清中可检出特异性抗体。

顿挫型:约占 4%~8%,表现为发热、乏力、头痛、咽痛、呕吐、腹泻等症状,症状持续 1~3 天后自行消退。

无瘫痪型:出现上述症状外,还伴有脑膜刺激征,脑脊液中淋巴细胞增多。

瘫痪型:为本病的典型表现,可分为前驱期、瘫痪前期、瘫痪期和恢复期。

前驱期症状与顿挫型相似,持续1~4 天。

随后进入瘫痪前期,出现高热、头痛、颈强直、四肢疼痛等症状,同时伴有感觉过敏和多汗。

在瘫痪前期的3~4 天内进入瘫痪期,表现为不对称性弛缓性瘫痪,多见于单侧下肢,近端肌群瘫痪较远端肌群明显。

感觉多不受累。

经过 1~2 周进入恢复期,瘫痪肢体的功能逐渐恢复,轻者 1~3 个月可恢复,重者需要 6~18 个月甚至更长时间。

三、脊髓灰质炎的诊断诊断脊髓灰质炎主要依据流行病学资料、临床表现和实验室检查。

流行病学资料:发病前与患者有密切接触史,或在流行地区居住、旅行等。

临床表现:出现发热、肢体疼痛、不对称性弛缓性瘫痪等症状。

脊髓灰质炎预防措施什么是脊髓灰质炎?脊髓灰质炎(Polio),也被称为小儿麻痹症,是一种由脊髓灰质炎病毒引起的传染病。

该病毒主要通过飞沫传播和粪口途径传播,主要感染儿童。

脊髓灰质炎会导致肌肉瘫痪,严重情况下可能导致呼吸肌瘫痪,甚至死亡。

脊髓灰质炎的预防措施预防是最有效的控制脊髓灰质炎传播的方法。

以下是一些预防脊髓灰质炎的措施:1. 疫苗接种脊髓灰质炎疫苗是预防该病的主要手段。

目前有两种疫苗可供选择:•灭活疫苗(IPV):灭活疫苗是通过灭活脊髓灰质炎病毒制成,注射给儿童。

一般情况下,儿童接种4剂次IPV疫苗,通常在2、4、6-18个月龄和4-6岁时接种。

灭活疫苗虽然接种安全性较高,但需要使用注射器进行接种。

•口服活疫苗(OPV):口服活疫苗是使用活病毒制成,通过口腔液体给儿童服用。

儿童一般需要接种4剂次OPV疫苗,通常在2、4、6-18个月龄和4-6岁时接种。

口服活疫苗易于给予,但存在一定的风险,因为极少数接种口服活疫苗的儿童可能会发展成脊髓灰质炎并且传播给他人。

疫苗接种应该按照国家疫苗接种计划的规定进行,及时完成所有剂次的疫苗接种。

2. 提高卫生意识脊髓灰质炎主要通过飞沫和粪口途径传播,所以保持良好的卫生习惯可以帮助预防传播。

以下是一些提高卫生意识的措施:•勤洗手:经常和适当地洗手可以有效地减少病毒的传播。

特别是在接触到患者或疾病可能存在的环境后,务必要用肥皂和水洗手。

•避免接触病毒:尽量避免与已经感染脊髓灰质炎的人接触,特别是儿童。

避免接触他们的分泌物或排泄物,以减少感染的风险。

•妥善处理食物和饮用水:保持食物和饮用水的卫生,避免食用或饮用未经处理的水或食物。

3. 加强疫情监测和控制及时监测和控制疫情对于预防脊髓灰质炎的传播至关重要。

以下是加强疫情监测和控制的措施:•疫情监测:建立有效的疫情监测系统,定期收集和分析病例报告和流行病学数据,及时发现疫情的异常情况。

•病例报告:加强医疗机构和社区的脊髓灰质炎病例报告制度,确保每个病例得到及时报告。

脊髓灰质炎知识点总结1. 病因脊灰病是由脊髓灰质炎病毒(poliovirus)引起的。

该病毒主要通过口-粪传播途径传播。

当感染者排泄病毒时,如果不注意个人卫生,他们的粪便中的病毒可能通过食物、水或表面传播给他人。

2. 症状脊灰病的症状包括发烧、头痛、咽喉痛、肌肉无力和瘫痪。

最常见的病例是肢体瘫痪,尤其是小儿麻痹症。

除了肌肉无力和瘫痪,部分患者还会出现呼吸困难,甚至可能导致死亡。

3. 预防脊灰病可以通过接种疫苗来预防。

目前市场上有两种脊髓灰质炎疫苗,分别是口服脊髓灰质炎疫苗(OPV)和注射脊髓灰质炎疫苗(IPV)。

定期接种疫苗是最有效的预防措施。

4. 检测与诊断如果怀疑患者感染了脊灰病,需要进行相关检测来确认诊断。

血液或咽拭子检测可以检测是否存在脊髓灰质炎病毒的感染。

脊灰病的诊断还包括通过脊髓脑脊液检查。

5. 治疗目前尚无特效的抗病毒药物来治疗脊灰病。

治疗的主要方式是支持疗法,包括休息、营养支持和物理治疗。

对症治疗也是重要的,如控制疼痛、维持呼吸功能等。

对于肌肉无力和瘫痪患者,可能需要接受康复治疗。

6. 疫情监测与控制由于脊灰病主要通过病毒传播,疫情监测与控制是非常重要的。

一旦出现病例,需要及时采取隔离措施,并对密切接触者进行观察和检测。

同时还需要对社区进行宣传教育,加强环境清洁和个人卫生,遏制病毒的传播。

7. 心理与社会支持脊灰病患者和其家人可能会面临心理和社会方面的问题。

由于疾病的严重性,患者可能感到沮丧和焦虑。

此外,瘫痪可能会给患者的家庭和社会生活带来很大影响。

因此,提供心理和社会支持是治疗过程中的重要一环。

家庭、社区和医疗机构都可以提供支持和帮助。

综上所述,脊髓灰质炎是一种严重的传染病,对患者的健康和生活造成严重影响。

预防是最为重要的措施,而疫情监测和控制也是不可忽视的。

在治疗过程中,除了对症治疗外,心理和社会支持也是非常关键的。

通过全面的措施,我们有望最终控制脊髓灰质炎疫情,保护人们的健康。

关于脊髓灰质炎治疗无误的是多选题摘要:1.脊髓灰质炎简介2.脊髓灰质炎的病因和传播途径3.脊髓灰质炎的临床表现4.脊髓灰质炎的治疗方法5.预防脊髓灰质炎的措施正文:脊髓灰质炎(Poliomyelitis,简称Polio)是一种由脊髓灰质炎病毒引起的急性传染病。

该病毒主要通过粪-口途径传播,侵犯脊髓前角运动神经元,导致弛缓性肌肉麻痹,病情轻重不一。

自口服脊髓灰质炎减毒活疫苗投入使用后,发病率已明显降低。

病因和传播途径:脊髓灰质炎病毒属于小核糖核酸病毒科的肠道病毒,病毒呈球形,直径约20~30nm,核衣壳为立体对称20面体。

病毒主要通过粪-口途径传播,部分病毒可侵入神经系统。

感染者通过粪便排出病毒,病毒可经消化道和呼吸道侵入,随后经血源性途径播散至中枢神经系统。

临床表现:脊髓灰质炎患者的症状多种多样,轻者可能无瘫痪现象,严重者可能导致生命危险。

主要症状包括发热、全身不适、肢体疼痛和瘫痪。

病情可分为四种类型:普通型、顿挫型、无菌性脑膜炎型和瘫痪型。

治疗方法:1.急性期治疗:患者需卧床休息,避免劳累。

肌痛处可局部湿热敷,瘫痪肢体应置于功能位置,防止手、足下垂。

注意营养和体液平衡,补充维生素C 和B族维生素。

发热高、中毒症状重的患者,可考虑肌注丙种球蛋白制剂,重症患者可予强的松口服或氢化可的松静滴。

2.呼吸障碍处理:重症患者常出现呼吸障碍,需及时处理,以免引起缺氧和二氧化碳潴留。

预防措施:1.接种脊髓灰质炎疫苗:自幼接种脊髓灰质炎减毒活疫苗,以提高免疫力。

2.加强卫生习惯:勤洗手,避免粪-口传播途径。

3.注意饮食卫生:不食用不洁食品,避免病毒侵入。

4.隔离患者:患者在急性期需进行隔离,减少病毒传播。

通过了解脊髓灰质炎的相关知识,我们能更好地预防和治疗这种疾病。

在日常生活中,加强卫生习惯、注意饮食卫生、接种疫苗等措施都是预防脊髓灰质炎的有效方法。