庙号、谥号、帝号、年号

- 格式:doc

- 大小:21.00 KB

- 文档页数:1

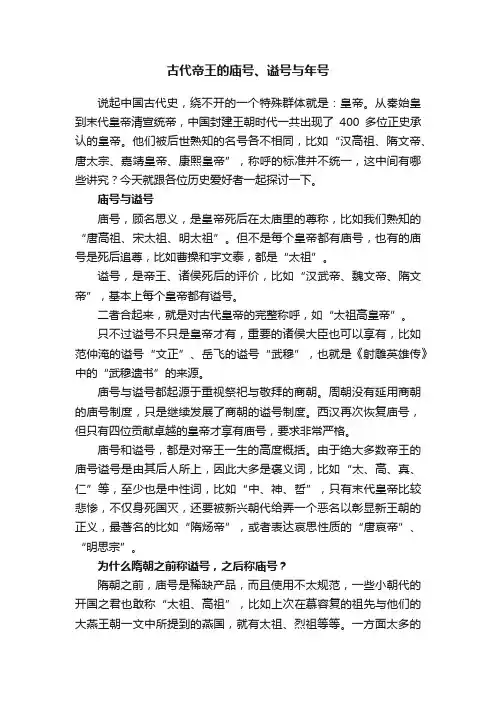

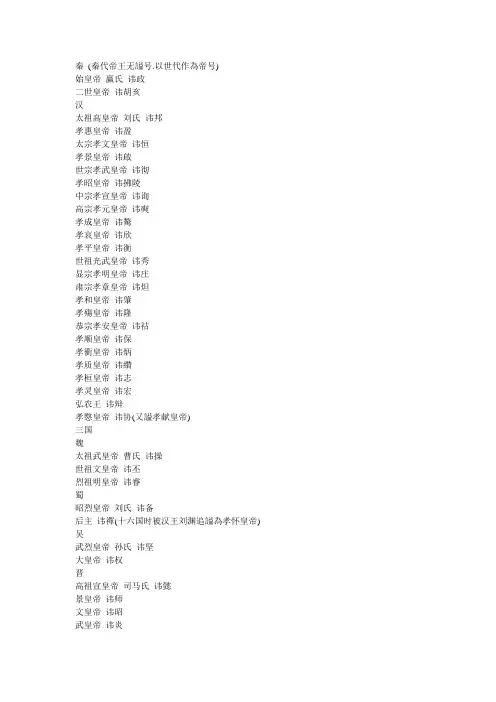

古代帝王的庙号、谥号与年号说起中国古代史,绕不开的一个特殊群体就是:皇帝。

从秦始皇到末代皇帝清宣统帝,中国封建王朝时代一共出现了400多位正史承认的皇帝。

他们被后世熟知的名号各不相同,比如“汉高祖、隋文帝、唐太宗、嘉靖皇帝、康熙皇帝”,称呼的标准并不统一,这中间有哪些讲究?今天就跟各位历史爱好者一起探讨一下。

庙号与谥号庙号,顾名思义,是皇帝死后在太庙里的尊称,比如我们熟知的“唐高祖、宋太祖、明太祖”。

但不是每个皇帝都有庙号,也有的庙号是死后追尊,比如曹操和宇文泰,都是“太祖”。

谥号,是帝王、诸侯死后的评价,比如“汉武帝、魏文帝、隋文帝”,基本上每个皇帝都有谥号。

二者合起来,就是对古代皇帝的完整称呼,如“太祖高皇帝”。

只不过谥号不只是皇帝才有,重要的诸侯大臣也可以享有,比如范仲淹的谥号“文正”、岳飞的谥号“武穆”,也就是《射雕英雄传》中的“武穆遗书”的来源。

庙号与谥号都起源于重视祭祀与敬拜的商朝。

周朝没有延用商朝的庙号制度,只是继续发展了商朝的谥号制度。

西汉再次恢复庙号,但只有四位贡献卓越的皇帝才享有庙号,要求非常严格。

庙号和谥号,都是对帝王一生的高度概括。

由于绝大多数帝王的庙号谥号是由其后人所上,因此大多是褒义词,比如“太、高、真、仁”等,至少也是中性词,比如“中、神、哲”,只有末代皇帝比较悲惨,不仅身死国灭,还要被新兴朝代给弄一个恶名以彰显新王朝的正义,最著名的比如“隋炀帝”,或者表达哀思性质的“唐哀帝”、“明思宗”。

为什么隋朝之前称谥号,之后称庙号?隋朝之前,庙号是稀缺产品,而且使用不太规范,一些小朝代的开国之君也敢称“太祖、高祖”,比如上次在慕容复的祖先与他们的大燕王朝一文中所提到的燕国,就有太祖、烈祖等等。

一方面太多的名不副实的各种“祖”,一方面很多皇帝又没有庙号,所以干脆都不要叫庙号。

而谥号却基本只有一个字,比较符合后人的认知。

唐朝开始,几乎每个皇帝都有庙号,而谥号却日益泛滥,字数膨胀,如努尔哈赤的谥号有25个字:承天广运圣德神功肇极立纪仁孝睿武端毅钦安弘文定业高皇帝,且几乎只要是后人接位的皇帝子孙都会给父祖上美谥,故谥号实际上无法显示皇帝评价,庙号反而取代了谥号起到评论功过作用。

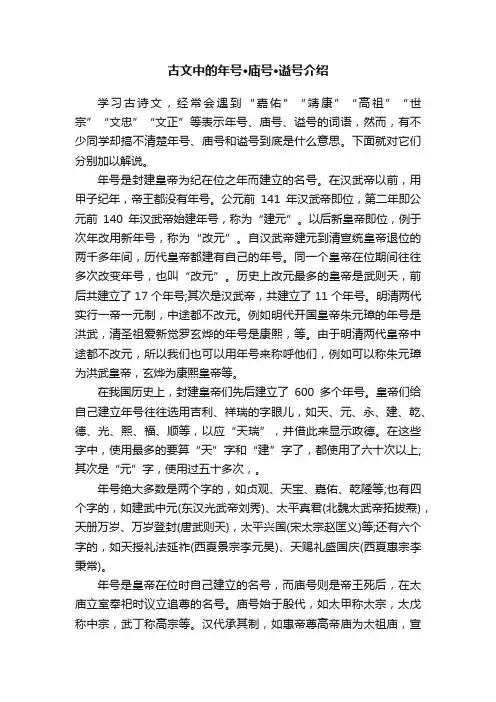

古文中的年号·庙号·谥号介绍学习古诗文,经常会遇到“嘉佑”“靖康”“高祖”“世宗”“文忠”“文正”等表示年号、庙号、谥号的词语,然而,有不少同学却搞不清楚年号、庙号和谥号到底是什么意思。

下面就对它们分别加以解说。

年号是封建皇帝为纪在位之年而建立的名号。

在汉武帝以前,用甲子纪年,帝王都没有年号。

公元前141年汉武帝即位,第二年即公元前140年汉武帝始建年号,称为“建元”。

以后新皇帝即位,例于次年改用新年号,称为“改元”。

自汉武帝建元到清宣统皇帝退位的两千多年间,历代皇帝都建有自己的年号。

同一个皇帝在位期间往往多次改变年号,也叫“改元”。

历史上改元最多的皇帝是武则天,前后共建立了17个年号;其次是汉武帝,共建立了11个年号。

明清两代实行一帝一元制,中途都不改元。

例如明代开国皇帝朱元璋的年号是洪武,清圣祖爱新觉罗玄烨的年号是康熙,等。

由于明清两代皇帝中途都不改元,所以我们也可以用年号来称呼他们,例如可以称朱元璋为洪武皇帝,玄烨为康熙皇帝等。

在我国历史上,封建皇帝们先后建立了600多个年号。

皇帝们给自己建立年号往往选用吉利、祥瑞的字眼儿,如天、元、永、建、乾、德、光、熙、福、顺等,以应“天瑞”,并借此来显示政德。

在这些字中,使用最多的要算“天”字和“建”字了,都使用了六十次以上;其次是“元”字,使用过五十多次,。

年号绝大多数是两个字的,如贞观、天宝、嘉佑、乾隆等;也有四个字的,如建武中元(东汉光武帝刘秀)、太平真君(北魏太武帝拓拔焘),天册万岁、万岁登封(唐武则天),太平兴国(宋太宗赵匡义)等;还有六个字的,如天授礼法延祚(西夏景宗李元昊)、天赐礼盛国庆(西夏惠宗李秉常)。

年号是皇帝在位时自己建立的名号,而庙号则是帝王死后,在太庙立室奉祀时议立追尊的名号。

庙号始于殷代,如太甲称太宗,太戊称中宗,武丁称高宗等。

汉代承其制,如惠帝尊高帝庙为太祖庙,宣帝尊武帝庙为世宗庙等。

其后历代封建皇帝几乎都有庙号。

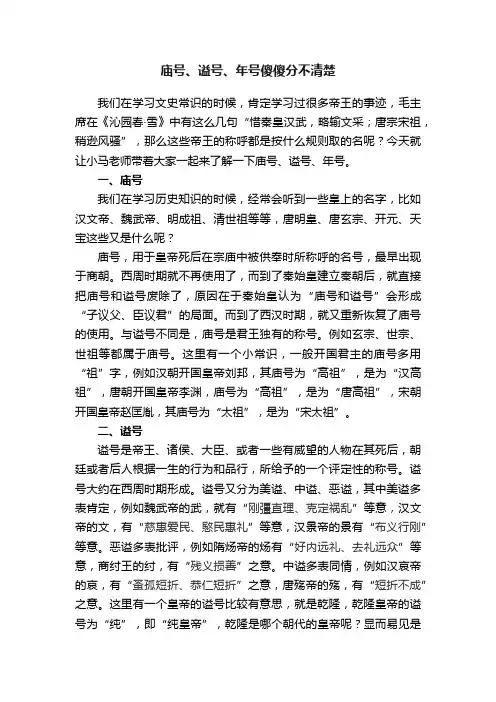

庙号、谥号、年号傻傻分不清楚我们在学习文史常识的时候,肯定学习过很多帝王的事迹,毛主席在《沁园春·雪》中有这么几句“惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚”,那么这些帝王的称呼都是按什么规则取的名呢?今天就让小马老师带着大家一起来了解一下庙号、谥号、年号。

一、庙号我们在学习历史知识的时候,经常会听到一些皇上的名字,比如汉文帝、魏武帝、明成祖、清世祖等等,唐明皇、唐玄宗、开元、天宝这些又是什么呢?庙号,用于皇帝死后在宗庙中被供奉时所称呼的名号,最早出现于商朝。

西周时期就不再使用了,而到了秦始皇建立秦朝后,就直接把庙号和谥号废除了,原因在于秦始皇认为“庙号和谥号”会形成“子议父、臣议君”的局面。

而到了西汉时期,就又重新恢复了庙号的使用。

与谥号不同是,庙号是君王独有的称号。

例如玄宗、世宗、世祖等都属于庙号。

这里有一个小常识,一般开国君主的庙号多用“祖”字,例如汉朝开国皇帝刘邦,其庙号为“高祖”,是为“汉高祖”,唐朝开国皇帝李渊,庙号为“高祖”,是为“唐高祖”,宋朝开国皇帝赵匡胤,其庙号为“太祖”,是为“宋太祖”。

二、谥号谥号是帝王、诸侯、大臣、或者一些有威望的人物在其死后,朝廷或者后人根据一生的行为和品行,所给予的一个评定性的称号。

谥号大约在西周时期形成。

谥号又分为美谥、中谥、恶谥,其中美谥多表肯定,例如魏武帝的武,就有“刚彊直理、克定祸乱”等意,汉文帝的文,有“慈惠爱民、愍民惠礼”等意,汉景帝的景有“布义行刚”等意。

恶谥多表批评,例如隋炀帝的炀有“好内远礼、去礼远众”等意,商纣王的纣,有“残义损善”之意。

中谥多表同情,例如汉哀帝的哀,有“蚤孤短折、恭仁短折”之意,唐殇帝的殇,有“短折不成”之意。

这里有一个皇帝的谥号比较有意思,就是乾隆,乾隆皇帝的谥号为“纯”,即“纯皇帝”,乾隆是哪个朝代的皇帝呢?显而易见是清朝的皇帝,那么乾隆皇帝的谥号连起来是什么呢?清纯皇帝。

三、年号年号是中国封建王朝用来纪年的一种名号。

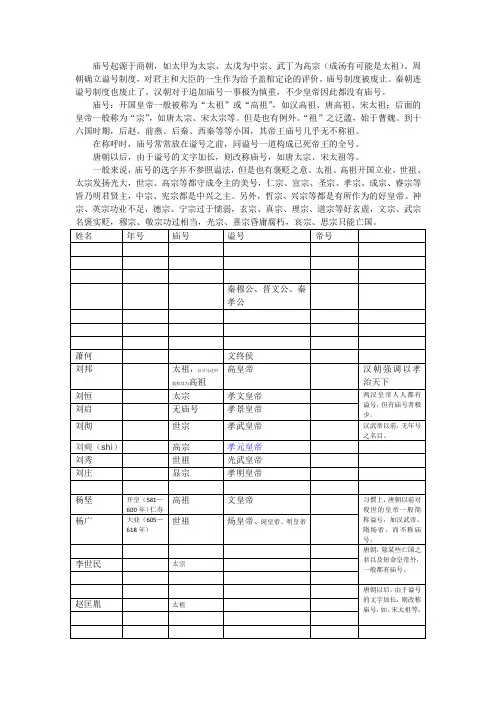

庙号起源于商朝,如太甲为太宗、太戊为中宗、武丁为高宗(成汤有可能是太祖)。

周朝确立谥号制度,对君主和大臣的一生作为给予盖棺定论的评价。

庙号制度被废止。

秦朝连谥号制度也废止了。

汉朝对于追加庙号一事极为慎重,不少皇帝因此都没有庙号。

庙号:开国皇帝一般被称为“太祖”或“高祖”,如汉高祖、唐高祖、宋太祖;后面的皇帝一般称为“宗”,如唐太宗、宋太宗等。

但是也有例外。

“祖”之泛滥,始于曹魏。

到十六国时期,后赵、前燕、后秦、西秦等等小国,其帝王庙号几乎无不称祖。

在称呼时,庙号常常放在谥号之前,同谥号一道构成已死帝王的全号。

唐朝以后,由于谥号的文字加长,则改称庙号,如唐太宗、宋太祖等。

一般来说,庙号的选字并不参照谥法,但是也有褒贬之意。

太祖、高祖开国立业,世祖、太宗发扬光大,世宗、高宗等都守成令主的美号,仁宗、宣宗、圣宗、孝宗、成宗、睿宗等皆乃明君贤主,中宗、宪宗都是中兴之主。

另外,哲宗、兴宗等都是有所作为的好皇帝。

神宗、英宗功业不足,德宗、宁宗过于懦弱,玄宗、真宗、理宗、道宗等好玄虚,文宗、武宗占总数的57%左右。

帝王的谥号一般是由礼官议定经继位的帝王认可后予以宣布,臣下的谥号则由朝廷赐予。

从女皇帝武则天开始,打破了皇帝一、二、三字谥号的旧例,她作为皇太后临朝称制时追谥丈夫唐高宗李治为“天皇大帝”,达四字。

武则天称帝后,又开皇帝追尊四代祖宗的先例,更开创了皇帝生前叠加谀词上尊号谥美的先例,有的帝王活着的时候可以被奉上好几次尊号。

如唐玄宗开元二十七年(公元739年)受尊号为“开元圣文神武皇帝”。

尊号的累加也影响了谥号的累加,自唐高宗以后,大多数皇帝的谥号都在四个字以上。

明清时期,谥法内容基本固定下来。

首先是各层级人员的谥号字数固定下来。

明代皇帝谥字为17字,亲王1字,大臣2字,例如明成祖的谥号为:后天弘道高明肇运圣武神功纯仁至孝文皇帝清代皇帝谥字为21字(光绪帝)或23字或25字(努尔哈赤),硕亲王1字,大臣2字,例如清代大臣的谥号规定:一品大臣过世,按例请皇帝决定是否授谥。

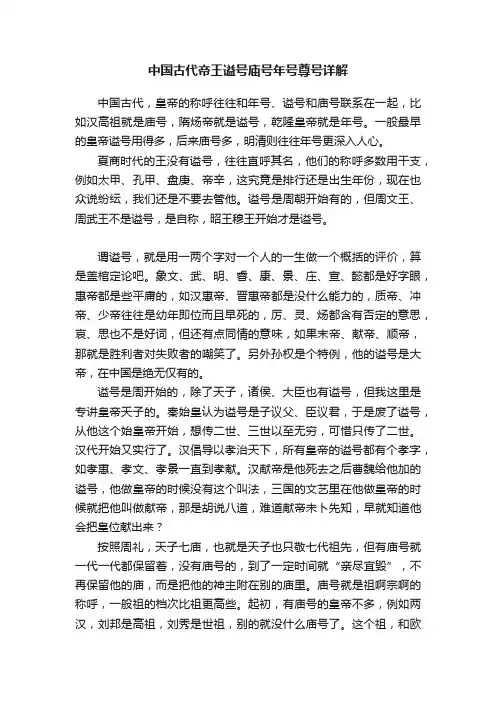

中国古代帝王谥号庙号年号尊号详解中国古代,皇帝的称呼往往和年号、谥号和庙号联系在一起,比如汉高祖就是庙号,隋炀帝就是谥号,乾隆皇帝就是年号。

一般最早的皇帝谥号用得多,后来庙号多,明清则往往年号更深入人心。

夏商时代的王没有谥号,往往直呼其名,他们的称呼多数用干支,例如太甲、孔甲、盘庚、帝辛,这究竟是排行还是出生年份,现在也众说纷纭,我们还是不要去管他。

谥号是周朝开始有的,但周文王、周武王不是谥号,是自称,昭王穆王开始才是谥号。

谓谥号,就是用一两个字对一个人的一生做一个概括的评价,算是盖棺定论吧。

象文、武、明、睿、康、景、庄、宣、懿都是好字眼,惠帝都是些平庸的,如汉惠帝、晋惠帝都是没什么能力的,质帝、冲帝、少帝往往是幼年即位而且早死的,厉、灵、炀都含有否定的意思,哀、思也不是好词,但还有点同情的意味,如果末帝、献帝、顺帝,那就是胜利者对失败者的嘲笑了。

另外孙权是个特例,他的谥号是大帝,在中国是绝无仅有的。

谥号是周开始的,除了天子,诸侯、大臣也有谥号,但我这里是专讲皇帝天子的。

秦始皇认为谥号是子议父、臣议君,于是废了谥号,从他这个始皇帝开始,想传二世、三世以至无穷,可惜只传了二世。

汉代开始又实行了。

汉倡导以孝治天下,所有皇帝的谥号都有个孝字,如孝惠、孝文、孝景一直到孝献。

汉献帝是他死去之后曹魏给他加的谥号,他做皇帝的时候没有这个叫法,三国的文艺里在他做皇帝的时候就把他叫做献帝,那是胡说八道,难道献帝未卜先知,早就知道他会把皇位献出来?按照周礼,天子七庙,也就是天子也只敬七代祖先,但有庙号就一代一代都保留着,没有庙号的,到了一定时间就“亲尽宜毁”,不再保留他的庙,而是把他的神主附在别的庙里。

庙号就是祖啊宗啊的称呼,一般祖的档次比祖更高些。

起初,有庙号的皇帝不多,例如两汉,刘邦是高祖,刘秀是世祖,别的就没什么庙号了。

这个祖,和欧洲尊某皇帝为大帝一样,一定要有特殊的功绩才行,一般往往都是开国皇帝。

但也有滥封的,曹魏时,曹操是太祖武皇帝,曹丕是世祖文皇帝,曹睿活着的时候,就迫不及待地自称烈祖明皇帝,很被后世嘲笑。

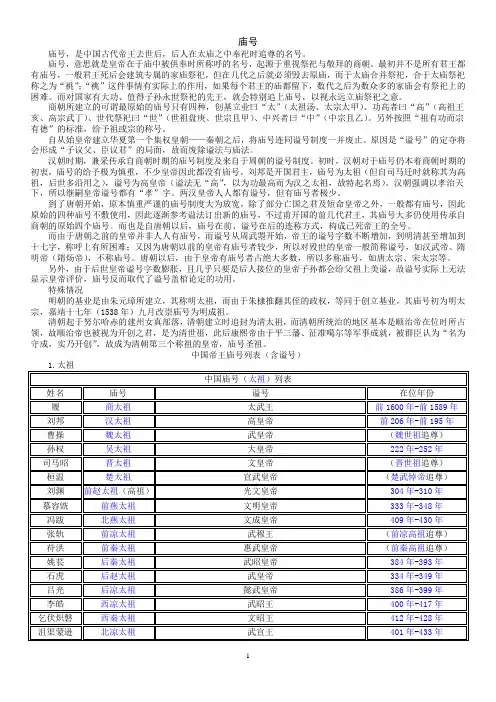

庙号庙号,是中国古代帝王去世后,后人在太庙之中奉祀时追尊的名号。

庙号,意思就是皇帝在于庙中被供奉时所称呼的名号,起源于重视祭祀与敬拜的商朝。

最初并不是所有君王都有庙号,一般君王死后会建筑专属的家庙祭祀,但在几代之后就必须毁去原庙,而于太庙合并祭祀,合于太庙祭祀称之为“祧”;“祧”这件事情有实际上的作用,如果每个君王的庙都留下,数代之后为数众多的家庙会有祭祀上的困难。

而对国家有大功、值得子孙永世祭祀的先王,就会特别追上庙号,以视永远立庙祭祀之意。

商朝所建立的可谓最原始的庙号只有四种,创基立业曰“太”(太祖汤、太宗太甲)、功高者曰“高”(高祖王亥、高宗武丁)、世代祭祀曰“世”(世祖盘庚、世宗且甲)、中兴者曰“中”(中宗且乙)。

另外按照“祖有功而宗有德”的标准,给予祖或宗的称号。

自从始皇帝建立华夏第一个集权皇朝——秦朝之后,将庙号连同谥号制度一并废止。

原因是“谥号”的定夺将会形成“子议父、臣议君”的局面,故而废除谥法与庙法。

汉朝时期,兼采传承自商朝时期的庙号制度及来自于周朝的谥号制度。

初时,汉朝对于庙号仍本着商朝时期的初衷,庙号的给予极为慎重,不少皇帝因此都没有庙号。

刘邦是开国君主,庙号为太祖(但自司马迁时就称其为高祖,后世多沿用之),谥号为高皇帝(谥法无“高”,以为功最高而为汉之太祖,故特起名焉)。

汉朝强调以孝治天下,所以继嗣皇帝谥号都有“孝”字。

两汉皇帝人人都有谥号,但有庙号者极少。

到了唐朝开始,原本慎重严谨的庙号制度大为放宽,除了部分亡国之君及短命皇帝之外,一般都有庙号,因此原始的四种庙号不敷使用,因此逐渐参考谥法订出新的庙号,不过甫开国的前几代君王,其庙号大多仍使用传承自商朝的原始四个庙号。

而也是自唐朝以后,庙号在前、谥号在后的连称方式,构成已死帝王的全号。

而由于唐朝之前的皇帝并非人人有庙号,而谥号从周武曌开始,帝王的谥号字数不断增加,到明清甚至增加到十七字,称呼上有所困难;又因为唐朝以前的皇帝有庙号者较少,所以对殁世的皇帝一般简称谥号,如汉武帝、隋明帝(隋炀帝),不称庙号。

古代帝王庙号、谥号、帝号、年号庙号、谥号、尊号及年号,在我国古籍中现身频频。

前三者既有联系,又有区别;而年号则是中国历代帝王用以纪年的名号。

现就所知,将四者来龙去脉略加辨析考述,以飨读者。

一、庙号一般认为,庙号起源于商朝,如太甲为太宗、太戊为中宗、武丁为高宗(成汤有可能是太祖)。

庙号最初非常严格,按照“祖有功而宗有德”的标凖,开国君主一般是祖、継嗣君主有治国才能者为宗。

周朝确立谥号制度,对君主和大臣的一生作为给予盖棺定论的评价。

庙号制度被废止。

秦朝连谥号制度也废止了。

汉朝以后承袭了庙号这一制度。

汉朝对于追加庙号一事极为慎重,不少皇帝因此都没有庙号。

刘邦是开国君主,庙号为太祖(但自司马迁时就称其为高祖,后世多习用之),谥号为高皇帝(谥法无“高”,以为功最高而为汉之太祖,故特起名焉)。

汉朝强调以孝治天下,所以继嗣皇帝谥号都有“孝”字。

两汉皇帝人人都有谥号,但有庙号者极少。

西汉刘邦为太祖高皇帝(孝惠帝刘盈上庙号)、刘恒为太宗孝文皇帝(孝景帝刘启上庙号)、刘彻为世宗孝武皇帝(孝宣帝刘询上庙号)、刘询为中宗孝宣皇帝(汉平帝时王莽上庙号))。

另外西汉还有几个皇帝有庙号:刘奭为高宗孝元皇帝(王莽上庙号)、刘骜为统宗孝成皇帝(王莽上庙号)、刘衎为元宗孝平皇帝(王莽上庙号),在东汉光武帝时被取消;东汉刘秀为世祖光武皇帝(孝明帝刘庄上庙号)、刘庄为显宗孝明皇帝(孝章帝刘炟上庙号)、刘炟为肃宗孝章皇帝(孝和帝刘肇上庙号)。

另外东汉还有几个皇帝有庙号:刘肇为穆宗孝和皇帝、刘祐为恭宗孝安皇帝、刘保为敬宗孝顺皇帝、刘志为威宗孝桓皇帝,不过这一些庙号在孝献帝时被取消。

到了唐朝,除了某些亡国之君以及短命皇帝之外,一般都有庙号。

庙号常用“祖”字或“宗”字。

开国皇帝一般被称为“太祖”或“高祖”,如汉高祖、唐高祖、宋太祖;后面的皇帝一般称为“宗”,如唐太宗、宋太宗等。

但是也有例外。

“祖”之泛滥,始于曹魏。

到十六国时期,后赵、前燕、后秦、西秦等等小国,其帝王庙号几乎无不称祖。

古代的帝号有关常识帝号,即帝王的称号。

在中国古代历史上,帝号主要由谥号、庙号、尊号和年号组成。

谥号,起源于周代。

是依据亡帝生前的行为、品德和是非功过评定的一种称号,实际就是所谓“盖棺论定”的结果。

“谥者,行之迹也。

号者,功之表也。

”(《逸周书·谥法解》)凡帝王死后,先由礼官将其一生的作为进行褒贬评议。

再交大臣进行廷议,定出谥号。

并以朝廷的名义,由即位的新帝正式授予。

由于是在死后评定的,故称追谥。

如商汤王、商纣王、周武王、汉文帝、汉武帝、汉光武帝、隋炀帝等,都是以谥号作为帝号。

不过,在中国历史上只有秦朝的两位皇帝没有谥号。

其原因就在于“千古一帝”的秦始皇认为:“死而以行为谥,则是子议父,臣议君,甚无谓。

”(《资治通鉴·秦纪·始皇帝二十六年》)所以,他下令废除谥法。

先秦时期,有一部专门记载周代诰誓辞命的著作《逸周书》,其中有一卷《谥法解》,专门记载谥号的评定标准。

经后代不断地增补、充实,最终形成了一套完整的谥法体系。

就性质而言,谥号可以分为美谥(褒扬)、恶谥(贬斥)和平谥(怜悯)三类。

同一个谥号,还有不同的评定标准。

如“文”就有:“经纬天地日文,道德博闻日文,学勤好问日文,慈惠爱民日文,愍民惠礼日文”。

“武”也有:“刚强理直日武,威强睿德日武,克定祸乱日武”。

所以,拥有同一个谥号的帝王,生前的行为并非相同。

美谥,是对亡帝一生行为的肯定、赞扬。

汉文帝生前曾实行轻徭薄赋,休养生息的统治政策,西汉的社会经济因此得到迅速的发展。

所以依据“慈惠爱民日文”的标准,评定出他的谥号。

在他之后的汉景帝,不仅沿袭了其轻徭薄赋,休养生息的统治政策,还平息了“七国之乱”,所以,他死后是依据“布义行刚日景”的标准,评定的谥号。

灭亡商朝的周武王,因其是“克定祸乱”,即消灭了商朝暴虐的纣王,故以“武”为谥号。

而西汉武帝在位时,北击匈奴,还通过“推恩令”等方式,收缴王国的权力,避免了战争。

所以。

他是以“威强彀德”作为谥号评定的标准。

谥号、庙号、年号、改元、尊号、徽号……1.谥号评价一个人物的是非功过,往往不是只言片语就能叙述清楚。

比如千古一帝秦始皇,其功绩和过错,不仅难以给出定论,也很难用一句话来概括。

所以,古人为了方便对历史人物盖棺定论,选择用谥号来进行概括。

总的来说,古代历史上的皇帝、皇后以及诸侯大臣等社会地位相对较高人物,在其去世之后朝廷会依据其生前所作所为,从而给出一个具有评价意义的称号,这就是通常意义的谥号,用来高度概括一个历史人物的生平。

谥号:分为官谥和私谥两大类。

帝王及其后妃、诸侯、臣僚等具有一定地位的人死后,内务府根据其生前事迹与品德,而给予他一个中肯的称号。

此外,受中华文化影响的一些邻近国家亦有使用,但不是每个东亚古代国家都用谥号。

根据对西周青铜铭文的研究,约周穆王时期,给地位较高或较有身份的死者加谥的做法已比较普遍。

谥号是死者生前事迹和品德的概括。

谥号按性质分三类:(1)表扬性的经天纬地曰文布义行刚曰景威强睿德曰武柔质慈民曰惠圣闻周达曰昭圣善闻周曰宣行义悦民曰元安民立政曰成布纲治纪曰平照临四方曰明辟土服远曰桓聪明睿知曰献温柔好乐曰康布德执义曰穆齐宣王曰:……(《齐桓晋文之事》)秦昭王闻之,使人遗(Wèi)赵王书。

(《廉颇蔺相如列传》)(2)批判性的乱而不损曰灵杀戮无辜曰厉好内远礼曰炀厉王虐,国人谤王。

(《邵公谏厉王弭谤》)(3)表同情的恭仁短折曰哀慈仁短折曰怀在国遭忧曰愍(mǐn)2.庙号庙号是皇帝于庙中被供奉时所称呼的名号,起源于重视祭祀与敬拜的商朝。

隋以前,并不是所有君王都有庙号,一般君王死后会建筑专属的家庙祭祀,但在几代之后就必须毁去原庙,而于太庙合并祭祀。

合于太庙祭祀称之为“祧”,“祧”这件事情有实际上的作用。

如果每个君王的庙都留下,数代之后为数众多的家庙会有祭祀上的困难。

而对国家有大功、值得子孙永世祭祀的先王,就会特别追上庙号,以示永远立庙祭祀之意。

另外,由于后世皇帝谥号字数膨胀,且几乎只要是后人接位的皇帝子孙都会给父祖上美谥,故谥号实际上无法显示皇帝评价,庙号反而取代了谥号起到盖棺论定的功用。

历史小知识:了解什么是国号、年号、尊号、谥号、庙号作为一个对历史感兴趣的人,又是一个历史知识的小白,在阅读历史的过程中,对于古代的国号、年号、谥号、尊号、庙号等,总是有些傻傻的分不清楚。

今天特推出一篇历史小知识,了解什么是国号、年号、尊号、谥号、庙号,希望对历史感兴趣的小白们能有所帮助。

我国古代历史上曾建立过许多朝代和政权,出现过540多位君主、帝王。

各个朝代都有其国号,帝王生前有其尊号和年号,死后也有其谥号、庙号。

一、国号。

国号是一个国家的称号,即国家的名称或名号。

为表示新朝的“圣明”,每个开国之君都要定国号以彰其“明德”。

各朝代的建立都有其一定的历史背景,国号的确定也有各自的原因。

(一)以封爵名定国号。

这种定国号的形式来自其创建人的爵位名称,而爵位往往又与某一地名相一致。

如汉高祖刘邦被项羽封为汉王,封地在汉中,他在平定天下以后,便以“汉”为国号。

三国时魏国的实际创建者曹操曾受封为魏王,其子曹丕先袭魏王爵位后建国,仍以魏为国号。

(二)以其发迹地或发迹地的特产名定国号。

夏、商、周、秦、孙吴、后晋和宋等朝代均以其发迹地为国号。

夏部落的酋长启建国,以夏为国号;商酋长汤灭夏建国,以商为国号,后迁都于殷,又称殷商。

秦的祖先为嬴姓,因养马有功被周封于秦,遂以秦为国号。

三国时的吴因在古吴国故地,遂以吴为国号,史称孙吴或东吴。

宋太祖赵匡胤在称帝前曾为后周归德军(今河南商丘)节度使,因该地原属古宋国,便以宋为国号。

以发迹地之特产为国号的朝代多见于少数民族政权,如契丹人所建的辽国。

“辽”字在契丹语中是镔铁之意,辽太祖的发迹地盛产镔铁,故该国第六代皇帝辽圣宗在位时,改国号为辽。

金太祖认为,“辽以镔铁为号,取其坚也,镔铁虽坚,终亦变坏,唯金不变坏,”为显示其国比辽更坚强,便以金为国号。

清朝统治者是金人的后代,因为金国曾消灭了南宋,后金统治者为缓和与中原汉人的矛盾,特将后金改为清。

(三)根据谶语或文意以及社会上流行的某种口号定国号。

古代帝王的尊号、徽号、庙号、年号、谥号有何含义?古代帝王的尊号、徽号、庙号、年号、谥号有何含义?我们平时喜欢看电影和电视剧,经常听到“同治皇帝”“汉武帝等称呼。

那么,“同治”“武帝”就是他自己名字吗古代帝王身份比较特殊和尊贵,所以,古往今来他们的称呼也非常非常复杂,一般人根本搞不懂其中含义。

其实,在中国上下五千年的历史长河中对帝王的称呼主要包括尊号、徽号、庙号、年号和谥号。

谥号是古代帝王、贵族、大臣死后,依据其生前事迹拟定的称号。

称谥起自周代,秦朝一度中断,汉代恢复后一直延续到清代末年。

按照制度,帝王的道号由礼官议定后上报新君批准,大臣的道号则由朝廷赠予。

道号用字一般都含有特定的意义,如经天纬地曰“文”、成强睿德曰“武”,文武含有褒扬之义。

乱而不损曰“灵”、滥杀无辜曰“厉”、近内远礼曰“炀”,灵厉、都含有贬义,历史上得此恶说的有汉灵帝、周厉王,隋炀帝等。

除此之外,还有表示同情的道号。

如恭仁短折曰"哀”、慧仁短折曰“怀”、在国遭忧曰“愍”等。

庙号是指皇帝死后,在太庙立室供奉时特地起的名号。

称庙号始于汉代,终于清代。

从汉代起,各朝代的第一个皇帝谥号往往太长,不便称呼,因此唐宋以来的皇帝都改称庙号。

一般来说,开国的皇帝称“祖" ,后继者称“宗”,如北宋开国皇帝赵匡胤称“太祖”,其后的赵光义称“太宗”。

也有个别朝代,前几个皇帝皆称“祖" ,如明朝的朱元璋称为“太祖”,第二个皇帝朱棣称为“成祖”;清朝顺治帝福临称做“世祖”。

但是在隋以前,并不是每个皇帝都有庙号,因为按照典制,只有德行尚好和建功立业者方可入庙奉祀。

唐代以后,每个皇帝才都有庙号。

年号是封建皇帝纪年的名号,如“康熙”就是清圣祖爱新觉罗·玄烨的年号,“乾隆”就是清高宗弘历的年号。

帝王称年号由汉武帝首创,用以纪年,其第一个年号为公元前140年所定的“建元”,因此公元前140年又可称为建元元年。

此后,每个朝代的每位新君即位,都要改年号,叫作“改元”。

1分钟了解古代皇帝庙号、谥号、年号的由来翻开中国的历史,你会发现多为记载的是帝王将相丰功伟业和才子佳人的爱恨情仇。

理解起来不难,因为这是人们关注的焦点。

有的亲就问小编,诸如汉武帝、唐太宗、宋徽宗、清圣祖这些称谓,来历是什么?贞观、万历、康熙等又是指什么?我觉得这个问题具有一定的普遍性,涉及到中国古代帝王非常重要的庙号、谥号和年号等内容。

今天是五一假期第一天,就让我们放松心情,听小编聊聊皇帝的庙号、谥号和年号的来历和规定。

一、庙号古代皇帝驾崩之后,为了后世祭祀和敬拜方便,就将列祖列宗用一个称号追尊。

因为要在家庙或太庙里祭拜,每位皇帝在庙里都有个神位,所以称为庙号。

庙号自殷商起开始出现,起初并不是每个皇帝都有庙号。

只有创立基业的皇帝、有突出贡献的皇帝、值得世代祭祀的皇帝才有资格以“始祖”、“高宗”等庙号称呼。

到了秦汉时期,庙号被严格规范,尤其是两汉,非大功大德之君不能冠以庙号。

但到魏晋南北朝时期,庙号没有约束开始泛滥,每个皇帝都有庙号,甚至不止一个。

庙号的启用是想怎么起就怎么起吗?不然,庙号的使用是一件非常严肃的事情,庙号不能乱起和乱认,否则便犯了欺君之罪。

其规律常用“祖“字或”宗“字。

一般来讲,开国皇帝称“太祖”或“高祖”,后面的皇帝就称“太宗”、“高宗”等。

如汉高祖刘邦,唐太宗李世民等。

但清朝例外,后金政权的建立者努尔哈赤称“清太祖”、承袭皇位的皇太极称“清太宗”,这都没什么问题。

接下来的顺治和康熙庙号分别为“清世祖“和”清圣祖“。

皇太极脾气暴,又重情,虽然创立清朝和对明朝进行了毁灭性的打击,但临死前也未定鼎北京,所以称为“太宗”并不是“X祖”。

顺治运气很好,在多尔衮的协助下,进入北京紫禁城登上金銮,其功勋被清朝世代传颂,故称为“清世祖”。

康熙帝一生功绩卓越,将清朝统治发扬光大,开创“康乾盛世”,“千古一帝”,所以庙号称为“清圣祖”很契合。

二、谥号谥号是有一定地位的人死后按照生前事迹功过被追封的称号。

帝号,庙号,谥号,陵号,国号,尊号,年号,都代表什么前言:很多喜欢历史的朋友在读历史文章的时候会被一些称呼给弄混,比如太祖,太宗,武帝,文帝等。

还有就是被一些历史剧给误导,其中的人物说:“我什么什么太宗是太祖一脉……”要知道“太宗”这个号是死后才有的。

这些“号”到底有什么区别呢?今天我就带大家一起把这些给大家详细说一下,让大家在读文章的时候能清楚知道其中意思,不再被影视剧误导。

帝号简而言之,就是帝王的称号。

在封建社会,帝王是“九五之尊”,因此,他们的名字是不能被直“呼”或直“书”的,必须找个替代词,这种行为叫作“避讳”。

中国历史上第一个帝号是“皇帝“,是秦始皇赢政为他自己起的。

谥号谥号,就是帝王死后,继任的帝王为死去的帝王另起的一个称号。

(评价生前的功过)另外,古代诸侯、卿大夫、高官大臣等有身份的人死后,朝廷根据他们的生平行为给予一种称号以褒贬善恶,也称为谥号。

谥号带有一定的评判性,所以有褒贬之分。

属表扬的有:文、武、景、烈、昭、穆等;属于批判的有:炀、历、灵等;属于同情的有:哀、怀、愍、悼等。

帝王的谥号自周及隋,皆为一字或二字,但从唐开始,谥号逐渐加长。

由于唐代以后的帝王谥号太长,难读难记,所以自唐以后帝王均称庙号(如唐太宗、宋仁宗)或年号(如康熙帝),而不再以谥号相称。

唐以前帝王谥号一二字,故均以谥号称(如汉武帝、梁武帝)。

这是历代帝王称谓的一个重要特征。

虽然自唐到清帝王崇尚长谥号,但关键性的只是最末一字,如清仁宗(嘉庆)的谥号是“受天兴运敷化绥猷崇文经武孝恭勤俭端敏英哲睿皇帝”,简称就是“清睿帝”。

也就是说到了唐朝由于谥号太长,就开始称庙号了。

如唐高祖,唐太宗等。

庙号庙号,帝王死后,在放在太庙奉祀,特立名号,这就是“庙号“。

(刻在木牌上的)庙号常用“祖”字或“宗” 字:开国皇帝一般被称为“太祖” 或“高祖”,如汉太祖、唐高祖、宋太祖;继任的皇帝一般称为“宗”,如唐太宗、宋太宗等。

”祖“,”宗“这种用法在唐代以及以后确定。

古代文化常识(三)谥号、1、丁忧:就是中国封建社会传统的道德礼仪制度,后世往往指用于拥有官吏身份之人。

"丁"是遭逢、遇到的意思。

"忧,居丧也。

" 所以,古代的"丁忧",就是遭逢居丧的意思。

根据儒家传统的孝道观念,朝廷官员在位期间,如若父母去世,则无论此人任何官何职,从得知丧事的那一天起,必须辞官回到祖籍,为父母守制二十七个月。

期间要吃、住、睡在父母坟前,不喝酒、不洗澡、不剃头、不更衣,并停止一切娱乐活动,不得行婚嫁之事,不预吉庆之典。

如无特殊原因,国家也不可以强招丁忧的人为官,因特殊原因国家强招丁忧的人为官,叫做"夺情"。

丁忧分为丁父忧和丁母忧。

丁忧的社会基础是“孝”,为什么孝,因为小孩初生,三年不离母仔,时刻都要父母护料,因此父母亡故后,儿子也应还报三年.丁忧又叫“丁艰”。

丁内艰----丧制名。

凡子遭母丧或承重孙遭祖母丧,称丁内艰。

丁外艰----丧制名。

凡子遭父丧或承重孙遭祖父丧,称丁外艰。

2、服阕:守丧期满除服。

阕﹐终了3、赠:在人死后授予某种官职或称号。

追赠,或作追封、追晋。

又如:赠谥(帝王和大臣死后,依其生前功绩赐赠称号);赠公(帝王时代称官员已死的父亲为赠公);赠官(古代朝廷对功臣的先人或本人死后追封爵位官职);赠典(古代朝廷推恩重臣,把官爵授给官员已死父母及祖先的典礼)(一)谥号谥号:古代君主、诸侯、大臣、后妃等具有一定地位的人死去之后,根据他们的生平事迹与品德修养,评定褒贬,而给予一个寓含善意评价、带有评判性质的称号。

根据对西周时期青铜器铭文的研究表明,迟至周穆王前后,给地位较高或较有身份的死者加以谥号的做法已比较多。

古代除对帝王可以称呼其“谥号”外,称呼大臣、学者名流的“谥号”也是一种尊重的称呼;有些人的谥号由于经常被后人称呼,几乎成为他们的别名,如曾文正(曾国藩)、岳武穆(岳飞)、陶靖节(陶渊明)等。

中国帝王的名号(国号、尊号、年号、庙号、谥号、陵寝号)中国帝王的名号(国号、尊号、年号、庙号、谥号、陵寝号)我国古代历史上曾建⽴过许多朝代和政权,出现过540多位君主、帝王。

各个朝代都有其国号,帝王⽣前有其尊号和年号,死后也有其谥号、庙号。

我们在⽇常谈及古代帝王时,如汉武帝、唐太宗、乾隆皇帝等,是称其庙号、谥号还是年号呢?其实,这还是有⼀定规律的。

我们称汉武帝是称其谥号,称唐太宗是称其庙号,称乾隆皇帝则是称其年号。

中国古代的帝王除有姓名之外,往往还有尊号、年号、庙号、谥号陵寝号等,这些往往被⽤来维护皇帝尊严,突出正统并加以神化;是加强和维护君主专制制度的⼀种特定⼿段。

那么,什么是国号、尊号、年号、庙号、谥号、陵寝号呢?国号:国号是⼀个国家的称号,即国家的名称或名号。

为表⽰新朝的“圣明”,每个开国之君都要定国号以彰其“明德”。

各朝代的建⽴都有其⼀定的历史背景,国号的确定也有各⾃的原因。

(⼀)以所封爵名定国号这种定国号的形式来⾃其创建⼈的爵位名称,⽽爵位往往⼜与某⼀地名相⼀致。

如汉⾼祖刘邦被项⽻封为汉王,封地在汉中,他在平定天下以后,便以“汉”为国号。

三国时魏国的实际创建者曹操曾受封为魏王,其⼦曹丕先袭魏王爵位后建国,仍以魏为国号。

历史上类似的朝代最多,如晋、刘宋、梁、⾼齐、北周、隋、唐及后梁等国。

除汉⾼祖刘邦外,上述朝代的建⽴者⼤都是以迫使前代帝王“禅让”的⽅式交出政权的。

(⼆)以其发迹地或特产名定国号夏、商、周、秦、孙吴、后晋和宋等朝代均以其发迹地为国号。

夏部落的酋长启建国,以夏为国号;商酋长汤灭夏建国,以商为国号,后迁都于殷,⼜称殷商。

周酋长姬发(即周武王)灭商建国,以周为国号,建都于镐,后期迁都于洛⾢,故有西周和东周之分。

秦的祖先为嬴姓,因养马有功被周封于秦,遂以秦为国号。

后⼜升为诸侯,仍以秦为国号,秦王嬴政灭六国称始皇帝,继续沿⽤秦为国号。

三国时的吴因在古吴国故地,遂以吴为国号,史称孙吴或东吴。

庙号、谥号、帝号、年号

庙号与谥号都是在帝王死后才有的。我国古代帝王死后,往往要在太庙里立

一个庙室,供后人祭祀,并给每个庙室取一个名号,这就是庙号。庙号起源于商

代,秦王朝是一个短命的王朝,秦始皇死后还没有来得及立庙室,秦王朝就灭亡

了,秦朝没有庙号。不是每个帝王都有庙号,一般是那些具有杰出贡献的帝王,

后人才会为其立庙供奉,才有庙号。自汉以后,庙号有一些约定俗成的不成文规

则,一般开国者大多称太祖、高祖或世祖,以后的称太宗、高宗、世宗、英宗、

中宗等。

古代帝王死后,后继者往往要同大臣们共同讨论,根据其生前品行,给予一

种特殊的称号,这就是谥号。谥号起起周初,文王、武王、武帝都是谥号,谥号

以褒扬的字眼为主。秦朝始皇帝废除谥法,规定自其以后以二世、三世乃至万世

为号,但王朝太短命了,汉朝又恢复了谥法,谥号开始的时候只有帝王有,后来

一些帝王为了笼络臣下,会赐予一些有过突出贡献的死去的大臣以谥号。谥号大

体可分为美谥、恶谥、悯谥三大类。美谥有文、武、景、明、惠、平等,恶谥有

灵、炀、厉、幽等,悯谥有哀、怀、愍等。

年号是帝王活着的时候就有的,有的皇帝只用一个年号(如明清时期),所

以年号也有指称皇帝的作用。年号起始于汉武帝时候,他把自己即位的这一年称

建元元年,自此开始到清宣统三年(1911年)两千多年间,除了一些短命皇帝

或在位时间很短的以外,每一个皇帝都有自己的年号。而且无论是统一政权,还

是割据政权,无论是农民起义政权还是少数民族政权,一旦称王称帝,都要建立

年号。就连只做了83天皇帝的袁世凯也有一个“洪宪”的年号。有的皇帝一生

中会用几个年号,变换年号叫改元,汉武帝在位54年,改元10次,武则天在位

21年,改元16次,晋惠帝在公元304年一年中用了四个年号。年号一般是两个

字,也有少数三四个的,最长的年号有六个字,帝王在挑选年号的用字时只会选

用一些吉利字眼,因此历史上出现了大量重复使用的年号。明清之际的皇帝(除

明英宗两度登位有正统、天顺两个年号外)都只用一个年号,如明神宗朱翊钧在

位48年,只用一个“万历”年号,清圣祖玄烨在位61年,只用“康熙”年号,

这样年号就成了明清帝王的一个别名。

电视剧康熙帝国中,孝庄太后自称自己孝庄,这是谥号,真是好笑!