答谢中书书的优质教案

- 格式:doc

- 大小:18.21 KB

- 文档页数:10

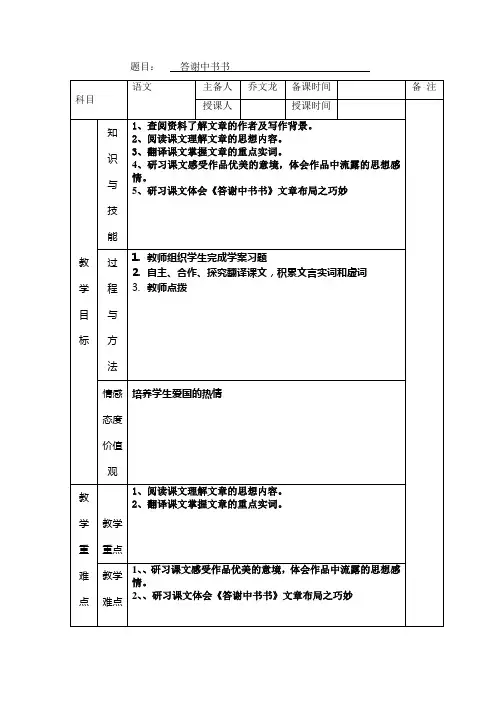

题目: 答谢中书书

科目 语文 主备人 乔文龙 备课时间 备 注

授课人 授课时间

教

学

目

标

知

识

与

技

能 1、查阅资料了解文章的作者及写作背景。

2、阅读课文理解文章的思想内容。

3、翻译课文掌握文章的重点实词。

4、研习课文感受作品优美的意境,体会作品中流露的思想感情。

5、研习课文体会《答谢中书书》文章布局之巧妙

过

程

与

方

法 1. 教师组织学生完成学案习题

2. 自主、合作、探究翻译课文,积累文言实词和虚词

3. 教师点拨

情感

态度价值观 培养学生爱国的热情

教

学

重

难

点

教学

重点 1、阅读课文理解文章的思想内容。

2、翻译课文掌握文章的重点实词。

教学

难点 1、、研习课文感受作品优美的意境,体会作品中流露的思想感情。

2、、研习课文体会《答谢中书书》文章布局之巧妙

教、学

具准备

教学设计:

一、激发兴趣 导入新课

二、初步感知 自主探讨

教师抽查学生自学情况

1、走进作者、作品

陶弘景(452~536),字( 通明),(南朝梁)时丹徒秣陵(今江苏省江宁县)人。他曾经担任诸王的侍读,因看透了混浊的人世,后隐居句曲山,可是“国家每有吉凶征讨大事,无不前以咨询,月中常有数信,时人谓为‘山中宰相’”著有《 》。谢中书即谢征,字元度,陈郡阳夏人,曾作中书鸿胪,所以称之为谢中书。

书,(即书信),古人的书信又叫“(尺牍)”或曰“(信札)”,是一种应用性文体,多记事陈情。

2、自读课文给下面的字注音

颓( ) 与( )

3、教师指导学生诵读课文,掌握文章的朗读节奏

山川/之美,古来/共谈,高峰/入云,清流/见底。两岸/石壁,五色/交辉。青林/翠竹,四时/俱备。晓雾/将歇,猿鸟/乱鸣;夕日/欲颓,沉鳞/竞跃。实是/欲界之仙都。自/康乐/以来,未复有/能与其奇者。

希望对您有所帮助,感谢下载与阅读!

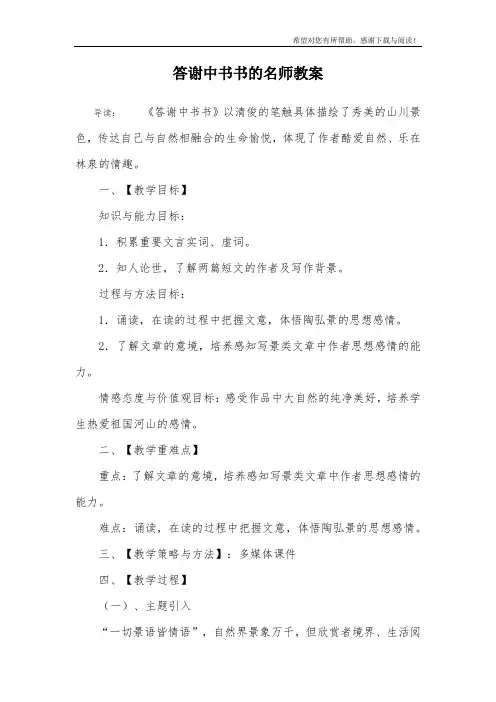

答谢中书书的名师教案

导读: 《答谢中书书》以清俊的笔触具体描绘了秀美的山川景色,传达自己与自然相融合的生命愉悦,体现了作者酷爱自然、乐在林泉的情趣。

一、【教学目标】

知识与能力目标:

1.积累重要文言实词、虚词。

2.知人论世,了解两篇短文的作者及写作背景。

过程与方法目标:

1.诵读,在读的过程中把握文意,体悟陶弘景的思想感情。

2.了解文章的意境,培养感知写景类文章中作者思想感情的能力。

情感态度与价值观目标:感受作品中大自然的纯净美好,培养学生热爱祖国河山的感情。

二、【教学重难点】

重点:了解文章的意境,培养感知写景类文章中作者思想感情的能力。

难点:诵读,在读的过程中把握文意,体悟陶弘景的思想感情。

三、【教学策略与方法】:多媒体课件

四、【教学过程】

(一)、主题引入

“一切景语皆情语”,自然界景象万千,但欣赏者境界、生活阅希望对您有所帮助,感谢下载与阅读!

历、具体的心境的不同,都会触发不同的感受,流露于文字,形成一篇篇脍炙人口名篇,今天我们走进《答谢中书书》,让我们去领略作者所描绘之美景,去品味游者的心境。

(二)、作者简介朗读课文

1.走近作者

陶弘景(456—536年),字通明,号华阳居士,南朝齐、梁时期的道教思想家和医药家。仕齐时,拜为宣都王侍读,左卫殿中将军。入梁,隐居茅山华阳洞。梁武帝礼聘不出,但常以朝廷大事与他商讨。时人称他为“山中宰相”。有《陶隐居集》。

2.朗读指导

教师指导学生朗读课文,要求读准字音,读通文句,读出节奏、韵律、情调。

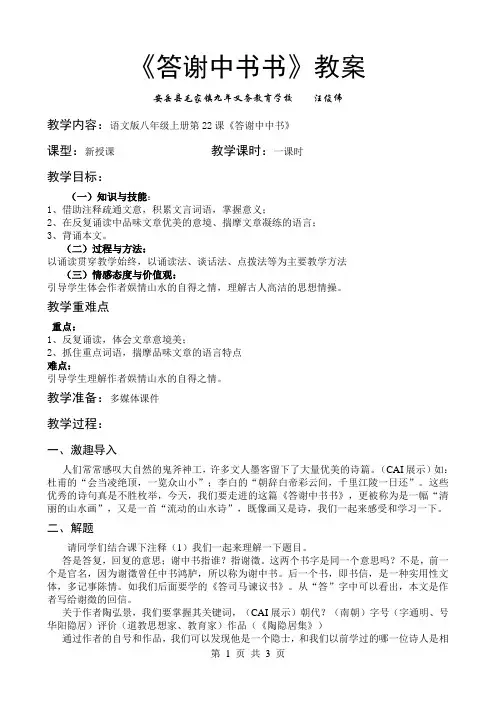

第 1 页 共 3 页 《答谢中书书》教案

安岳县毛家镇九年义务教育学校 汪俊伟

教学内容:语文版八年级上册第22课《答谢中中书》

课型:新授课 教学课时:一课时

教学目标:

(一)知识与技能:

1、借助注释疏通文意,积累文言词语,掌握意义;

2、在反复诵读中品味文章优美的意境、揣摩文章凝练的语言;

3、背诵本文。

(二)过程与方法:

以诵读贯穿教学始终,以诵读法、谈话法、点拨法等为主要教学方法

(三)情感态度与价值观:

引导学生体会作者娱情山水的自得之情,理解古人高洁的思想情操。

教学重难点

重点:

1、反复诵读,体会文章意境美;

2、抓住重点词语,揣摩品味文章的语言特点

难点:

引导学生理解作者娱情山水的自得之情。

教学准备:多媒体课件

教学过程:

一、激趣导入

人们常常感叹大自然的鬼斧神工,许多文人墨客留下了大量优美的诗篇。(CAI展示)如:杜甫的“会当凌绝顶,一览众山小”;李白的“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还”。这些优秀的诗句真是不胜枚举,今天,我们要走进的这篇《答谢中书书》,更被称为是一幅“清丽的山水画”,又是一首“流动的山水诗”,既像画又是诗,我们一起来感受和学习一下。

二、解题

请同学们结合课下注释(1)我们一起来理解一下题目。

答是答复,回复的意思;谢中书指谁?指谢徵。这两个书字是同一个意思吗?不是,前一个是官名,因为谢徵曾任中书鸿胪,所以称为谢中书。后一个书,即书信,是一种实用性文体,多记事陈情。如我们后面要学的《答司马谏议书》。从“答”字中可以看出,本文是作者写给谢徵的回信。

关于作者陶弘景,我们要掌握其关键词,(CAI展示)朝代?(南朝)字号(字通明、号华阳隐居)评价(道教思想家、教育家)作品(《陶隐居集》)

通过作者的自号和作品,我们可以发现他是一个隐士,和我们以前学过的哪一位诗人是相第 2 页 共 3 页 似的?(陶渊明)。他们相处的时代差不多,都同属于魏晋南北朝时期。

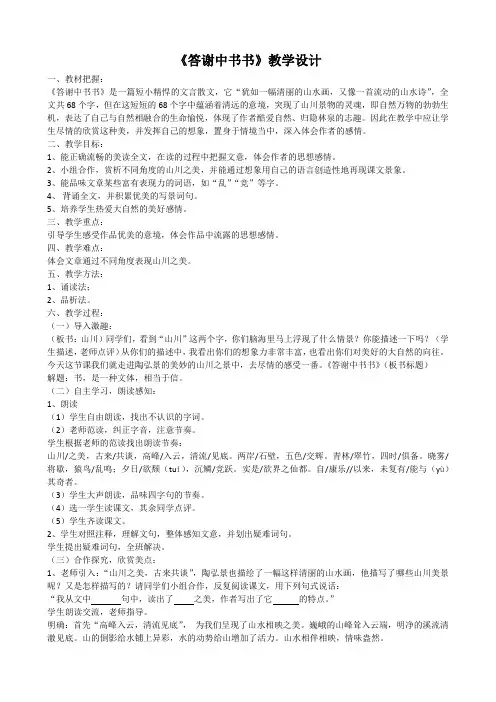

《答谢中书书》教学设计

一、教材把握:

《答谢中书书》是一篇短小精悍的文言散文,它“犹如一幅清丽的山水画,又像一首流动的山水诗”,全文共68个字,但在这短短的68个字中蕴涵着清远的意境,突现了山川景物的灵魂,即自然万物的勃勃生机,表达了自己与自然相融合的生命愉悦,体现了作者酷爱自然、归隐林泉的志趣。因此在教学中应让学生尽情的欣赏这种美,并发挥自己的想象,置身于情境当中,深入体会作者的感情。

二、教学目标:

1、能正确流畅的美读全文,在读的过程中把握文意,体会作者的思想感情。

2、小组合作,赏析不同角度的山川之美,并能通过想象用自己的语言创造性地再现课文景象。

3、能品味文章某些富有表现力的词语,如“乱”“竞”等字。

4、 背诵全文,并积累优美的写景词句。

5、培养学生热爱大自然的美好感情。

三、教学重点:

引导学生感受作品优美的意境,体会作品中流露的思想感情。

四、教学难点:

体会文章通过不同角度表现山川之美。

五、教学方法:

1、诵读法;

2、品析法。

六、教学过程:

(一)导入激趣:

(板书:山川)同学们,看到“山川”这两个字,你们脑海里马上浮现了什么情景?你能描述一下吗?(学生描述,老师点评)从你们的描述中,我看出你们的想象力非常丰富,也看出你们对美好的大自然的向往。今天这节课我们就走进陶弘景的美妙的山川之景中,去尽情的感受一番。《答谢中书书》(板书标题)

解题:书,是一种文体,相当于信。

(二)自主学习,朗读感知:

1、朗读

(1)学生自由朗读,找出不认识的字词。

(2)老师范读,纠正字音,注意节奏。

学生根据老师的范读找出朗读节奏:

山川/之美,古来/共谈,高峰/入云,清流/见底。两岸/石壁,五色/交辉。青林/翠竹,四时/俱备。晓雾/将歇,猿鸟/乱鸣;夕日/欲颓(tuí),沉鳞/竞跃。实是/欲界之仙都。自/康乐//以来,未复有/能与(yù)其奇者。

(3)学生大声朗读,品味四字句的节奏。

《答谢中书书》课堂教学实录

一、激活思维,导入新课

师:老师要请大家来欣赏美丽的风景。(出示风景图),大家从眼前的画面里看到了什么?

生:山,水,树……

师:什么样的山,什么样的水,什么样的树呢?请大家来具体描绘一下你眼前的这幅画面。

生1:翠绿的树,清澈的水。

生2:树很绿,水很清,很有大自然的气息。

生3:水清澈如镜。

师:说得好,老师觉得如果能多运用我们学过的修辞手法,描绘得更具体些,那就更好了。大家都感受到了眼前这幅画面所展现的大自然的美好景色,山明水秀,绿树成荫。自古以来文人墨客都喜欢游山玩水,也给我们留下了许多描绘山水风光的优秀诗句。比如苏轼的“横看成岭侧成峰”……

生:“远近高低各不同,不识庐山真面目,只缘生在此山中”

师:如李白的“飞流直下三千尺”……

生;“疑是银河落九天”

师:李白的“黄河之水天上来”……

生:“奔流到海不复回”

师:又如孟浩然的“绿树村边合”……

生:“青山郭外斜”

师:这些优秀的诗句真是不胜枚举。你看,好山,好水,好画,好诗。而今天,我们要走进的这篇文章,更是被称为是一幅“清丽的山水画”,又是一首“流动的山水诗”,既像画又是诗,那会是一篇怎么样的文章呢?我们马上一起来感受和学习这篇短文《答谢中书书》

二、初读课文,整体感知。

1、简介作者及写作背景,理解课题。

师:大家注意这个课题,“答谢中书书”两个“书”字连一起,这题目是什么意思啊?

生:“中书”是一个官职,“谢中书”指的是谢征。题目的意思是给“谢中书的信”。

师:哦,这位同学认为最后一个“书”是指信,现在我们来了解一下作者以及他当时写作的背景,看看这位同学的解释对不对。(出示课件)

作者简介:

陶弘景――南北朝时期的思想家、医学家和文字家。又被称为“山中宰相”。他的《答谢中书书》,描绘山川秀美,清新简淡,为历代写景名作。

答谢中书书

教学目标

1、 知识与技能

(1) 了解两篇短文的作者及写作背景。知人论世,便于理解作者丰富微妙的思想感情。

(2) 了解两篇短文的思想内容。

(3) 背诵并默写这两篇短文。

2、 过程与方法

(1) 理解文章的意境和作者的思想感情,培养学生感知写景类文章中作者思想感情的能力。

(2) 品味文章画面的精美、语言的精美及布局的匠心所在,提高学生初步鉴赏文学作品的能力。

3、 情感、态度和价值观

(1) 学习《答谢中书书》,感受作品中大自然的纯净美好,培养学生热爱祖国河山的感情。

(2) 学习《记承天寺夜游》,感受作者热爱生活、追求美好事物的执著情怀,学习他面对逆境达观处世的从容心态。

教学重点难点

1、 重点:引导学生感受作品优美的意境,体会作品中流露的思想感情。

2、 难点:《答谢中书书》画面布局的巧妙;《记承天寺夜游》中“闲人”的含义。

课时安排

2课时

第 1 课时

教学要点

师生共同赏读《答谢中书书》。指导朗读,力求美读课文;在反复诵读中,整体感知文意;激发学生想象,再现画面,引导学生感受文章的诗情画意;背诵课文;深入研读课文,体会作者的思想感情。

教学过程

(一) 创设情境,导入新课

1、让学生齐背郦道元的《三峡》

2、教师充满感情的导言

同学们,我们无不为三峡的雄奇险拔、清幽秀色所陶醉。其实,莽莽神州,高山大川,我们伟大的祖国哪儿不是神奇如画呢?不信,就请你细细品读陶弘景的写景小品文《答谢中书书》,读完后你一定会觉得江南的山水真是一幅清丽的山水画,是一首流动的山水诗呢!

(二) 走近作者

陶弘景――南北朝时期的思想家、医学家和文字家。又被称为“山中宰相”。他的《答谢中书书》,描绘山川秀美,清新简淡,为历代写景名作。附:“山中宰相”――齐高帝曾经召他进宫陪伴太子读书。后来,陶弘景远离尘世,隐居句曲山(今茅山)。他精通阴阳五行、山川地理、天文气象。梁武帝继位后,他“礼聘不出”。因此,每逢有凶吉、祭祀、征讨大事,朝廷都要派人进山向他请教,故称他为“山中宰相”。陶一生好松。每当轻风吹拂松枝,发出“沙沙”的声响时,他就象听到仙乐一样如痴如狂。有时,他竟一人进山,专去听山野松涛之声,人又称之“仙人”。

《答谢中书书》

【教学目标】

1 、了解作者的有关情况,背诵短文《答谢中书书》。

2 、赏析景物描写,感知作者的思想感情。

3 、体验作者酷爱自然,归隐林泉的志趣。

【教学重难点】感知景物描写方法,体验归隐情趣。

【教学安排】一课时

【教学步骤】

一、激活思维,导入新课

上课前老师要请大家来欣赏美丽的风景(展示PPT)大家从眼前的画面里看到了什么?

自古以来文人墨客都喜欢游山玩水,也给我们留下了许多描绘山水风光的优秀诗句。比如苏轼的“横看成岭侧成峰”„„

这些优秀的诗句真是不胜枚举。你看,好山好水好画好诗。而今天,我们要走进的这篇文章,更是被称为是一幅“清丽的山水画”,又是一首“流动的山水诗”,既像画又是诗,那会是一篇怎么样的文章呢?我们马上一起来感受和学习这篇短文《答谢中书书》

二、初读课文,整体感知

1、简介作者及写作背景,理解课题。

作者简介:陶弘景――南北朝时期的思想家、医学家和文字家。又被称为“山中宰相”。他的《答谢中书书》,描绘山川秀美,清新简淡,为历代写景名作。

作品背景:南北朝时,因政局动荡,矛盾尖锐,不少文人往往遁迹山林,从自然美中寻求精神上的解脱。因而他们在书信中常常描山绘水。表明自己所好,并作为对友人的安慰。本文是作者写给谢中书(谢征)的一封书信,写的是江南山水之美,是六朝山水小品名作。

2、师生互动,把握朗读音准和节奏。

(1)生自由朗读课文,找出难读或者不会读的字词。

(2)师范读(或者播放录音),生注意字词的正确发音并把握朗读节奏。

(3)划分节奏(展示PPT)

(4)字词积累,注意音和义(展示PPT)

(5)生再读课文

三、再读短文,理解短文内容

1、理解课文内容

(1)结合课下注释,生翻译课文,不足之处由其他学生指出

(2)PPT展示文章译文

(3)再读课文

2、理清课文结构

(1)既然有说人这篇文章是一幅清丽的山水画,那这幅画里画了哪些景色呢?

(2)作者是通过精巧的布局把这些景物完美地结合在一起的,那文章的结构有什么特点呢?

《答谢中书书》教案

教学目标:

1、了解作者及写作背景。

2、理解词语的意思,并能够熟练背诵课文。

3、赏析景物描写,体会文中流露的思想感情。

4、感受大自然的纯净美好,培养学生热爱祖国河山的感情

教学重难点:

1、翻译词语的意思,并能够熟练背诵课文。

2、赏析景物描写,体会文中流露的思想感情。

问题预设:

1、学生对作者陶弘景的生平可能不太了解。

2、学生可能对“俱、歇、颓、沉鳞”等字的意思不是特别清楚。

3、在“未复有能与其奇者”一句中“与”字的读音学生极有可能读错。

知识铺垫:

1、陶弘景:字 ,号 。 朝人, 家、 家、 家。著作有 。

2、什么叫“书”?

3、查找本文的写作背景。

操作:阅读理解——交换批改——展示答案——学生补充——引领解答

教材解读:

一、导入

同学们,我们曾随着郦道元一起畅游了三峡,领略了它的雄奇险拔、清幽秀色。其实,莽莽神州,高山大岳,千流百川,那神奇如画的风光无不让人心动神摇。今天,我们再学习陶弘景的《答谢中书书》,共同欣赏一幅清丽的山水画,品味一首流动的山水诗。

二、整体感知

熟读课文。

操作:

1、教师指导学生朗读课文,要求读准字音,读通文句,读出节奏。

2、(1)教师提示朗读节奏:

山川/之美,古来/共谈,高峰/入云,清流/见底。两岸/石壁,五色/交辉。青林/翠竹,四时/俱备。晓雾/将歇,猿鸟/乱鸣;夕日/欲颓,沉鳞/竞跃。实是/欲界之仙都。自/康乐//以来,未复有/能与(yù)其奇者。

3、学生大声朗读,品味四字句的节奏。

4、学生齐读课文。 过渡语:我们已熟读了课文,接下来,我们将理解文意。

三、理解分析

(一)你理解本文中重点字词的意思吗?

引领:文言字词的理解一直是我们学习古文的重要内容,本文也不例外。请同学们对照注释,借助工具书,理解字词意思。

最大最全最精的教育资源网

全国中小学教育资源门户网站 | 天量课件、教案、试卷、学案 免费下载 | 教学设计

教学主题 答谢中书书

一、教材分析

《答谢中书书》是一篇魏晋南北朝时期的山水小品,全文仅用了六十八个字,包罗四时,就纵横古今,抒情议论,无不精妙,可谓尺幅之中容千里。本文反映了作者娱情山水的思想,虽然没有表现出积极进步的政治观点,但却以其高超的语言艺术,创作了具有相当美学价值的文学精品。

本文的特点主要有三:

首先,本文表现出优美的意境。本文写景,并没有仅仅停留在景物本身,为了写景而写景,而是紧紧抓住景物的灵魂,即大自然勃勃生机,通过高低、远近、动静的变化,以及视觉、听觉的主体感受,来传达自己与自己相融合的生命愉悦。

其次,本文结构缜密。一句一景色、一景一意境,次第井然,景物的描写极有纵深感、层次感。

另外,这篇小品语言极富特色。以四言为主,很是整饬,具有整齐的韵律感,最后以长句收束,犹如滔滔急流,一泻千里,奔流入海。

二、学生分析

经过七年级的积累,八年级的学生对文言文的学习已经有了一定的认识,接受能力比较强,所以在学生熟读课文、理解课文内容的基础上,重点教学生赏析美景,体会作者的思想感情的学法指导,提高学生的赏析能力及审美情趣。

但部分学生文言文基础较薄弱,阅读能力偏低,思维能力、审美能力不高,因此在教学时,必须指导学生在反复诵读的基础上疏通文意并积累重点词语,在理解感知的基础上悬着恰当的角度对诗歌进行赏析,培养学生的欣赏能力和审美情操。

三、教学目标

知识与能力 :1.积累掌握常用文言词语,理解课文内容。

2. 品味文章画面的精美,语言的精练,优美的意境,体会文中蕴含的思想感情。

过程与方法:1.反复诵读在反复朗读的基础上形成语感。

2.在品味探究的基础上形成个性理解。

情感态度价值观:引导学生体会文中蕴含的热爱自然的思想感情。

答谢中书书优秀教案设计

教学目标:1、反复诵读,再诵读中体味文章的意境。背诵并默写课文。掌握常用文言词语,理解文意。

2、品味、积累写景的优美语言。

3、理解作品意境,体会文中蕴含热爱自然的思想感情。

教学重点:1、背诵并默写课文。

2、品味、积累写景的优美语言。了解以声衬静、动静结合、借景抒情的写作方法。

教学难点:理解亲近自然归隐山林的志趣,体会文中蕴含的热爱自然思想感情。

课前预习:

1、借助注释工具书了解课文大意。

2、查阅资料,了解陶弘景的生平。

课时安排:一课时

教学过程:

一、导入新课

大自然是崇高的、卓越而美丽的。它煞费心机,创造了世界。我们无不为雄奇险拔、清幽秀色所陶醉。古人说:仁者乐山,智者乐水。高山大岳,千流百川,曾引无数文人墨客的无限情思,就请你细细品读陶弘景的写景小品文《答谢中书书》,读完后你一定会觉得江南的山水真是一幅清丽的山水画,是一首流动的山水诗呢!

二、作者及写作背景

(一)、学生交流所查到的资料,教师补充。

陶弘景——南北朝时期的思想家、医学家和文字家。又被称为“山中宰相”。他的《答谢中书书》,描绘山川秀美,清新简淡,为历代写景名作。

“山中宰相”——齐高帝曾经召他进宫陪伴太子读书。后来,陶弘景远离尘世,隐居句曲山(今茅山)。他精通阴阳五行、山川地理、天文气象。梁武帝继位后,他“礼聘不出”。因此,每逢有凶吉、祭祀、征讨大事,朝廷都要派人进山向他请教,故称他为“山中宰相”。陶一生好松。每当轻风吹拂松枝,发出“沙沙”的声响时,他就象听到仙乐一样如痴如狂。有时,他竟一人进山,专去听山野松涛之声,人又称之“仙人”。

多媒体显示:陶弘景(452~536),字通明,南朝梁时丹徒秣陵(今江苏省江宁县)人。他曾经担任诸王的侍读,因看透了混浊的人世,后隐居句曲山,可是“国家每有吉凶征讨大事,无不前以咨询,月中常有数信,时人谓为‘山中宰相’”。谢中书即谢征,字元度,陈郡阳夏人,曾作中书鸿胪,所以称之为谢中书。陶弘景给谢征的这封回信,称道江南山水之美,笔笼山川,纸纳四时,文辞清丽,为六朝山水小品名作。

《答谢中书书》教案

陶弘景

教学目标:1、反复诵读,再诵读中体味的意境。背诵并默写文。掌握常用文言词语,理解文意。

2、品味、积累写景的优美语言。

3、理解作品意境,体会文中蕴含热爱自然的思想感情。

教学重点:1、背诵并默写文。

2、品味、积累写景的优美语言。了解以声衬静、动静结合、借景抒情的写作方法。

教学难点:理解亲近自然归隐山林的志趣,体会文中蕴含的热爱自然思想感情。

前预习:

1、借助注释工具书了解文大意。

2、查阅资料,了解陶弘景的生平。

时安排:一时

教学过程:

一、导入新

大自然是崇高的、卓越而美丽的。它煞费心机,创造了世界。我们无不为雄奇险拔、清幽秀色所陶醉。古人说:仁者乐山,智者乐水。高山大岳,千流百川,曾引无数文人墨客的无限情思,就请你细细品读陶弘景的写景小品文《答谢中书书》,读完后你一定会觉得江南的山水真是一幅清丽的山水画,是一首流动的山水诗呢!

二、作者及写作背景

(一)、学生交流所查到的资料,教师补充。

陶弘景——南北朝时期的思想家、医学家和文字家。又被称为“山中宰相”。他的《答谢中书书》,描绘山川秀美,清新简淡,为历代写景名作。

“山中宰相”——齐高帝曾经召他进宫陪伴太子读书。后来,陶弘景远离尘世,隐居句曲山(今茅山)。他精通阴阳五行、山川地理、天文气象。梁武帝继位后,他“礼聘不出”。因此,每逢有凶吉、祭祀、征讨大事,朝廷都要派人进山向他请教,故称他为“山中宰相”。陶一生好松。每当轻风吹拂松枝,发出“沙沙”的声响时,他就象听到仙乐一样如痴如狂。有时,他竟一人进山,专去听山野松涛之声,人又称之“仙人”。

多媒体显示:陶弘景(42~36),字通明,南朝梁时丹徒秣陵(今江苏省江宁县)人。他曾经担任诸王的侍读,因看透了混浊的人世,后隐居句曲山,可是“国家每有吉凶征讨大事,无不前以咨询,月中常有数信,时人谓为‘山中宰相’”。谢中书即谢征,字元度,陈郡阳夏人,曾作中书鸿胪,所以称之为谢中书。陶弘景给谢征的这封回信,称道江南山水之美,笔笼山川,纸纳四时,文辞清丽,为六朝山水小品名作。

1 《答谢中书书》 教学设计

一、教材分析

《答谢中书书》是一篇山水小品,仅用了六十八个字,就概括了古今,包罗了四时。抒情议论,各类皆备。可谓尺幅能容千里。本文的特点首先表现在优美的意境上“一切景语皆情语”。本文写景,没有仅仅停留在景物本身,而是抓住景物的灵魂,即大自然勃勃生机,通过高低、远近、动静的变化、视觉、听觉的主体感受,来传达自己与自己相融合的生命愉悦。另一方面,本文结构缜密、一句一景、一景一意、次第井然。另外,这篇小品语言极富特色,以四言为主,很是整饬,最后,以长句收束,犹如滔滔急流,泻入大海。《答谢中书书》反映了作者娱情山水的思想。虽然没有积极进步的政治观点,但却以其高超的艺术,创作了具有相当美学价值的精品。

二、学情分析

学生虽然已经到了八年级,但文言文基础较薄弱,阅读能力偏低,思维能力、审美能力不高,因此在教学时,必须指导学生在反复诵读的基础上疏通文意并积累重点词语,在理解感知的基础上悬着恰当的角度对诗歌进行赏析,培养学生的欣赏能力和审美情操。

三、教学目标

1、能够有节奏、有感情的朗读课文,培养学生诵读能力。

2、掌握常用文言词语,理解文意。

3、引导学生品味文章画面的精美,语言的精练,优美的意境,

4、引导学生体会文中蕴含热爱自然的思想感情。 2 教学重点:品味、积累写景的优美语言。

教学难点:理解亲近自然归隐山林的志趣,体会文中蕴含的热爱自然思想感情。

四、课时安排:一课时

教学过程:

一、导入新课

同学们,我们曾随着郦道元一起畅游三峡,领略了它的雄奇险拔、清幽秀色。其实,莽莽神州,高山大岳,千流百川,那神奇如画的风光无不让人心动神摇,今天我们再学习陶弘景的《答谢中书书》,共同欣赏一幅清丽的山水画,品味一首流动的山水诗。

二、题目解读、作者简介及写作背景分析(首先看文章的题目和背景)

1、答 谢中书 书 是陶弘景写给朋友谢中书的一封信

①答:回复。

1《答谢中书书》课堂教学实录 一激活思维,导入新课 同学们,我们曾随着郦道元一起畅游三峡,领略了它的雄伟壮观、清幽秀丽。其实,中华大地,高山大岳,千流百川,那神奇如画的风光无不让人心动神摇, 自古以来文人墨客都喜欢游山玩水,也给我们留下了许多描绘山水风光的优秀诗句。比如苏轼的“横看成岭侧成峰”…… 生:“远近高低各不同,不识庐山真面目,只缘生在此山中” 师:如李白的“飞流直下三千尺”…… 生;“疑是银河落九天” 师:李白的“黄河之水天上来”…… 生:“奔流到海不复回” 师:又如孟浩然的“绿树村边合”…… 生:“青山郭外斜” 师:这些优秀的诗句真是不胜枚举。你看,好山,好水,好画,好诗。而今天,我们要走进的这篇文章,更是被称为是一幅“清丽的山水画”,又是一首“流动的山水诗”,既像画又是诗,那会是一篇怎么样的文章呢?我们马上一起来感受和学习这篇短文《答谢中书书》 二初读课文,整体感知。 1简介作者及写作背景,理解课题。 师:大家注意这个课题,“答谢中书书”两个“书”字连一起,这题目是什么意思啊? 生:“谢中书”是个人名,题目的意思是给“谢中书的信”。 师:哦,这位同学认为最后一个“书”是指信,现在我们来了解一下作者以及他当时写作的背景,看看这位同学的解释对不对。(出示课件) 作者简介: 陶弘景――南北朝时期的思想家、医学家和文字家。又被称为“山中宰相”。他的《答谢中书书》,描绘山川秀美,清新简淡,为历代写景名作。 作品背景: 南北朝时,因政局动荡,矛盾尖锐,不少文人往往遁迹山林,从自然美中寻求精神上的解脱。因而他们在书信中常常描山绘水。表明自己所好,并作为对友人的安慰。本文是作者写给谢中书(谢征)的一封书信,写的是江南山水之美,是六朝山水小品名作。 师:通过对作者和当时社会背景的了解,大家说,刚才那位同学的理解对不对啊? 生:对! 师:不过,刚才那位同学说“谢中书”是一个人名,是不是完全正确呢? 生:不是。“中书”是一个官职,“谢中书”指的是谢征。 师:讲得真好,说明大家的观察很细心。 2师生互动,把握朗读音准和节奏。 师:刚才我们说,这篇文章被称为:“清丽山水画,流动的山水诗”,到底这是一幅什么样的画,一首什么样的诗呢?相信大家已经迫不及待想要了解文章的内容了。现在就请大家一起来试读这篇短文,一边读一边找出你觉得难读或者不会读的字词。(生:朗读课文。) 师:大家觉得哪个字读不好啊? 生:“颓”、“与” 师:那么,下面老师来为大家范读一次,大家注意两个问题,首先注意听短文里字词的正确发音,其次是要注意听老师在朗读时的节奏是怎么把握的,好吗? 生:好。 师:(配乐范读) 师:听清楚了吗? 生:听清楚了。 师:那现在老师就要考考大家了。(出示课件) 1你能读准下面划线字的读音吗?

1 / 3

《答谢中书书》名师教案

教学建议

1.注重整体感知。发挥学生的主体作用,使他们通过注释和工具书,先对文章的主要内容及感情基调有初步认识。

2.本文篇幅短小,且多为四字句,读起来朗朗上口,易于背诵。教学时,注重培养学生的文言文语感,以朗读和背诵带动其他环节。

3.注重本文在写景上的特点。本文写景,没有仅仅停留在景物本身,而是抓住景物的灵魂,即自然万物的勃勃生机,通过高低、远近、动静的变化,视觉、听觉的立体感受,来传达自己与自然相融合的生命愉悦,体现了作者酷爱自然、归隐林泉的志趣。文字明朗,毫不雕琢。

4.知人论世。要让学生了解写作背景及作者的有关情况,在了解的基础上,结合文章结尾句分析,才能深入理解作者蕴含在作品中的情感。

南北朝是中国历史上最黑暗的时期,因为各种矛盾非常尖锐,政局极度动荡,因此,不少文人往往遁迹山林,旨图从自然美中去寻求精神上的慰藉和解脱,因而他们常在书信中描述山水,来表明自己的所好,并从而作为对友人的问候和安慰。“实欲界之仙都”,将在山水之中飘飘欲仙的自得之态表露无疑。“自康乐以来,未复有能与其奇者”,自从谢灵运以来,没有人能够欣赏它的妙处,而作者却能够从中发现无尽的乐趣,带有自豪之感,期与谢公比肩之意溢于言表。

教学设计

一课时

一、学情分析

学生经过七年级一年文言文的学习,对文言文有一定的学习基础,学生对于文中的字、词、句以及课文的内容,都已经有了一定的了解,在八年级的文言文学习中,要启发他们在理解的基础上,抓关键词句,发现文章之美,感受文言文的魅力。

二、教学目标

1.学生能在本文的学习中积累和理解重要词句的含义。

2.赏析景物描写,感知作者的思想感情。

3.体验作者酷爱自然,归隐林泉的志趣。 2 / 3

三、教学重难点

1.感知景物描写方法,体验归隐情趣。

2.体验作者酷爱自然,归隐林泉的志趣。

四、教学方法

朗读法、讨论法

五、教学过程及要点

1 大学语文 课程教案

授课时间 第 周 第 节 课次

授课方式

(请打√) 理论课□ 讨论课□ 习题课□ 其他□ 课时

安排 1

授课题目(教学章、节或主题):

答谢中书书

教学目的、要求(分掌握、熟悉、了解三个层次):

1. 了解作者的简况与南朝山水作品的产生背景。

2.体味文中所体现的山水之美。

3.理解本文的艺术特点。

教学重点及难点:

1.体味文中所体现的山水之美。

2.理解本文的艺术特点。

教学基本内容: 方 法

手 段

一、作者简介 二、创作背景

三、解题 四、注译

五、层次 六、山川之美

七、艺术特点 八、拓展阅读 讲授为主、讨论为辅

作业和思考题:

“一切景语皆情语”,本文作者是如何以景传情的?

课后小结:

本文作者用寥寥数笔,描绘了一幅清爽宜人的画卷,其间景物色彩灿烂,生命勃发,灵动飞扬。通过高低、远近、动静的变化,视觉、听觉的立体感受,来传达自己与自然融合的生命愉悦,体现了作者酷爱自然,归隐林泉的志趣。

2 一、作者简介

陶弘(一作宏)景(452—536),字通明,晚号华阳隐居,华阳真逸,华阳真人。刘宋时丹阳秣陵(今江苏句容)人。我国历史上著名的医学家、道家思想家。1。自幼相貌英俊,聪颖好学,尤好道术。生来疏眉长额,后来成长为一个英俊的小伙子。从小就很聪明,博学多才。又性爱林泉,好学道术,幼年得葛洪《神仙传》一书,昼夜钻研学习,受其影响很深,遂立志养身术。2。 年未二十,即为齐诸王侍读,旋辞职。由于他读书很多,且善于琴棋、书法、和作文章,曾作过齐宜都王的诗读,但没有多长时间就辞职了。3。青年时期即成为虔诚的道教徒。 4。钻研医学书籍,制定道教的教义和教规,并著书立说。入梁后隐居茅山华阳洞“修身养性”, 亦从事丹鼎,炼制了大量的丹药,并钻研医药书籍,写成《神农本草经集注》。随后又避世至浙东、浙西等处,制定道教的教义和教规并形成文字,还根据现实生活中的等级制度,构造出了道教的神仙谱系。5。武林高手、书画家。他身体轻捷,喜爱寻访山水,尝畜二刀,一名善胜,一名宝胜,往往飞去,人望之,如二条青蛇。在那些偏爱武侠小说的人们心目中,又堪称是一位武林高手。他的书法作品《瘗鹤铭》,萧散淡远,也历来受到书法家们的推崇。 6。“山中宰相”。梁武帝即位,屡加礼聘,不肯出。武帝每有吉凶征讨大事,无不前以咨询,月中常有数信,时人谓为“山中宰相”。山中何所有? 岭上多白云。只可自怡悦,不堪持寄君。这是陶弘景隐居之后回答齐高帝萧道成诏书所问而写的一首诗。“白云”在诗人心目中却是一种超尘出世的生活境界的象征。我的志趣所在是白云青山林泉,可惜我无法让您理解个中情趣,就象山中白云悠悠,难以持寄一样。诗人以这种委婉的方式表达了谢绝出仕之意。此诗写得轻淡自然,韵味隽永,历代传诵。 据说梁武帝多次催促他出山,有一次他画了两头牛托人捎给梁武帝。其中一头牛悠然自得在草丛中吃草,而另一头虽然头戴金笼头,却被人牵引拘束,很不快乐。他在其画中题诗一首:眼前流水自悠悠,歇歇偷闲恋绿畴。笑看金笼牵鼻去,等闲落得用鞭抽。梁武帝立刻便知道了他的心意。

1 《答谢中书书》 教学设计

一、教材分析

《答谢中书书》是一篇山水小品,仅用了六十八个字,就概括了古今,包罗了四时。抒情议论,各类皆备。可谓尺幅能容千里。本文的特点首先表现在优美的意境上“一切景语皆情语”。本文写景,没有仅仅停留在景物本身,而是抓住景物的灵魂,即大自然勃勃生机,通过高低、远近、动静的变化、视觉、听觉的主体感受,来传达自己与自己相融合的生命愉悦。另一方面,本文结构缜密、一句一景、一景一意、次第井然。另外,这篇小品语言极富特色,以四言为主,很是整饬,最后,以长句收束,犹如滔滔急流,泻入大海。《答谢中书书》反映了作者娱情山水的思想。虽然没有积极进步的政治观点,但却以其高超的艺术,创作了具有相当美学价值的精品。

二、学情分析

学生虽然已经到了八年级,但文言文基础较薄弱,阅读能力偏低,思维能力、审美能力不高,因此在教学时,必须指导学生在反复诵读的基础上疏通文意并积累重点词语,在理解感知的基础上悬着恰当的角度对诗歌进行赏析,培养学生的欣赏能力和审美情操。

三、教学目标

1、能够有节奏、有感情的朗读课文,培养学生诵读能力。

2、掌握常用文言词语,理解文意。

3、引导学生品味文章画面的精美,语言的精练,优美的意境,

4、引导学生体会文中蕴含热爱自然的思想感情。

教学重点:品味、积累写景的优美语言。

教学难点:理解亲近自然归隐山林的志趣,体会文中蕴含的热爱自然思想感情。

四、课时安排:一课时

教学过程:

一、导入新课

大自然是崇高的、卓越而美丽的。古人说:仁者乐山,智者乐水。莽莽神州,高山大岳,千流百川,那神奇如画的风光无不让人心动神摇,今天我们来学习陶弘景的《答谢中书书》,共同欣赏一幅清丽的山水画,品味一首流动的山水诗。 (板书课题 作者)

二、(首先看文章的题目和背景)

1题解:书即书信,古人的书信是一种应用性文体,多记事陈情。

2作品背景:

南北朝时,因政局动荡,矛盾尖锐,不少文人往往遁迹山林,从自然美中寻求精神上的解脱。因而他们在书信中常常描山绘水。表明自己所好,并作为对友人的安慰。本文是作者陶弘景写给谢中书(谢征)的一封书信,写的是江南山水之美。古代文人们 他们在书信中常常描山绘水,表明自己所好,并作为对友人的安慰。 这篇是六朝山水小品名作。

答谢中书书的优质教案

答谢中书书的优质教案1

教学目标:

1.在朗读、想象、体会中理解__,感受山川之美、陶冶性情,提高审美情趣。

2.读读背背,积累文言词汇和篇章

3.培养优美自然地表达的意识,提高表达能力。

教学重点

感受__的语言美、景色美、意境美。设想通过读、说来落实。

教学难点

__布局的巧妙。设想通过学生再造想象来突破。

一、 导入

(一)汉字中有许多象形文字,教师在黑板上书写两个古代象形字,请学生看一看是什么字。

瞧!这两个字多美,就像它们所代表的含义:山――山峰、山谷、峭壁;川――河流蜿蜒,奔流不息。“川”的一个字义就是――河流,比如成语川流不息;“川“还有另一个字义――平原,比如成语一马平川,这个字义我们今天暂且不说。

(二)古往今来,有不少诗歌都吟咏了山川之美,我们学过的也有不少。同学们能否在记忆中搜寻一下,背出一句两句呢?

(三)这样的诗歌真是不胜枚举。看来,山水之美,是古往今来人们共同谈论的话题(内容)啊!这就叫“山川之美,古来共谈”。

板书:答谢中书书 陶弘景

山川之美 古来共谈

请同学把书翻到136页《答谢中书书》,我们一起把注释1朗读一遍。于是,我们知道“答谢中书书”的意思是“回给谢中书的.一封信”,第二个“书”是书信的意思。

今天,我们就与古人一起,神游山水之间,共谈山川之美。

二、 学习、欣赏

(一) 初读

1. 听读课文。教师范读,学生注音。

板书:颓tuí 与yù

,并点一点这是“与”意“参与”时的读音。 2. 学生齐声朗读课文,读准确,读顺畅。两遍。

(二) 理解“高峰入云――沉鳞竞跃”大意

1.

山川之美,古来共谈,山水之美,是古往今来人们共同谈论的话题。究竟如何之美?让我们一起读一读“高峰入云――沉鳞竞跃”。全体朗读这一部分。

2.

借助注释理解大意。可以同桌合作。有疑问先做记号,待会儿提问。

3. 质疑、释疑。

板书:交――交杂 歇――消散 竞――争

(三) 欣赏“高峰入云――沉鳞竞跃”所描述的山川之美。

1.

朗读这一部分,发挥你的想象力,脑海中出现画面。朗读两遍。

2.

有这样一种说法:诗也好,文也好,作者写完,还只是完成了一半,只有加上了读者的创造性阅读,读者与作者的思想感情穿越时空碰撞出了火花,这篇作品才算真正完成。

那么,就让我们与陶弘景一起完成这篇吟诵美丽山川的__吧。

请同学们再次自读这一部分,朗读默读都可。边读边想象,眼前浮现文中所描绘的美景。然后,选择你觉得最美或最有感受的一句、两句,用“诗一般的语言”,简洁、流畅、优美地描绘一下你眼前浮现的画面、或耳畔听到的声音或心中涌起的感受。(眼前之景、耳畔之声、心中之情)可以先打一打草稿。

3. 学生交流发言。

板书景物:高峰 石壁 晓雾 夕日

清流 林 竹 猿鸟 沉鳞

注意抓住学生“诗句”中的闪光点点评(比喻、用词、想象、联想等)。可请学生重复最美的“诗句”。用词恰当的问题要注意点拨。

重点:猿鸟乱鸣 ―― “乱”并非形容混乱一片,毫无秩序。而是一种充满生机的热闹。猿啼鸟鸣,此起彼伏,打破了清晨的静谧。 沉鳞竞跃

――“竞”,争着,竞跃,同样极具动感,充满生机。

4. 总结:看来,古人笔下的山川之美也能引起我们的共鸣。时光流转不停,可是对自然山水的热爱却是人类永恒的情感啊!全体朗读“高峰入云――沉鳞竞跃”,读出美感。

(四)简单学习最后两句。 朗读,借助注释,师生一起串讲大意:

山川之美使作者情不自禁地赞叹:这实在是人间仙境!陶醉在这山水之间,他不由得想起当年的山水诗人谢灵运,自从谢康乐以来,不再有能融入到这奇妙美景的人了,而我,无疑就是第二个谢灵运了!快乐自得,陶醉满足的心情溢满了字里行间。

朗读全文,读出山川之美,读出陶醉、快乐的情感,兴之所至,甚至可以像古人那样摇头晃脑地朗读。

三、 当堂背诵

(一) 学生熟读成诵

(二) 师生共背(老师背上句,学生背下句)。

(三) 个别背诵展示、全体背诵

四、 布置作业

(一) 抄一抄、背一背、默一默

(二)

用现代诗一般的语言改写“高峰入云――沉鳞竞跃”这一部分(不要求拘泥于原文)。

(三) 有兴趣的同学查阅陶弘景、谢灵运的资料。

答谢中书书的优质教案2

教学目标: 1.诵读古文,积累实词

2.把握作品写景内容理解作者表达的情感

3.感悟作者多角度写景

教学重点:

1.把握作者写景内容,理解作者表达的情感

2.多角度写景

教学过程:

一、导入新课

近代大学问家王国维“一切景语皆情语”导入

二、揭示课题,明确学习要点(检查预习)

1.课题《答谢中书书》

2.明确学习要点

1)古文学习要点(朗读、翻译、内容理解)

三、课文内容研讨

1.诵读

1)学生自由读 2)教师示范读

3)师生互读

4)师生借鉴读(观看朗读视频)

设计意图:充分的朗读是理解课文内容的前提,磁环一意在引导学生多读,读出节奏,读出感情。

2.译读课文

1)学生结合工具书理解词句

2)班级交流与展示

3)教师预设

山川之美,古来共谈。

五色交辉

晓雾将歇

沉鳞竞跃

夕日欲颓

未复有能与其奇者 设计意图:学生在自我学习的基础上进行初步的理解课文内容,班级展示。强调重点词句,为课文的理解蓄势。教师适合推出预设译文,供学生参考。

3.内容研讨

1)主问题:作者写景的行文思路是怎样的?

学生在读课文理顺思路

班级交流

教师预设与引导:

总领全文——描绘景色——议论总结

2)探究内容

作者写景没点在哪?找出相关语句试做分析。

师生互动,共同交流

教师预设与引导:

山水映衬之美:白云、高山、流水,三重风物,境界清新。山的峻峭,水的明丽水的动势给山增加了活力,山的倒影给水铺上了异彩,二者相映成趣。

两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。(色彩配合) 这句话山中之静景。五彩的山石与青翠的竹木相映衬,呈现出一派绚丽辉煌的气,新宜人,充满了万物勃发的生机。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣。夕日欲颓,沉鳞竞跃。(晨昏变化)

这句话山中之动景。猿鸟的鸣叫声穿越了晨即将消散的薄雾,传入耳际;夕阳的余晖中鱼儿在水中竞相嬉戏,画面灵动而充满生命气息。

明确感情:

全文表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。

设计意图:此环节重在理顺作者的思路的基础上理解作者抓住景物特点写景(色彩配合、晨昏变化、动静结合)进而理解作者借景抒情的手法。

3)质疑与探讨(理解骈句)

的句式特点

设计意图:拓宽课堂容量,引导学生能够从句式角度理解课文的表达,为以后学习赏析奠定基础。

四、朗读成诵

五、课后作业 选择自己喜欢的语句在线文中美景,不少于100字。

设计意图:在理解作者写景的同时,能够发挥联想和想象,借助现代语言在线作者笔下的美景,进而锻炼学生的习作能力。