伶官传序测试和解析教学提纲

- 格式:doc

- 大小:21.50 KB

- 文档页数:4

《伶官传序》教案详解教案详解作为文学界的经典之作,《伶官传序》自问世以来,便一直备受好评。

但是,为了更好地让学生理解这部作品的含义和背景知识,我们需要对《伶官传序》进行一定的教学。

在本文中,我们将为大家详细介绍《伶官传序》的教学安排和教学内容。

希望通过这篇文章,能够帮助大家更好地理解和欣赏这部文学经典之作。

第一部分:教材介绍与选用原因《伶官传序》是唐代著名文学家白居易所写的一部传记体小说。

该作品以唐朝伶官鲍鹏山的生平为主线,描述了他的一生经历和事迹,并且在其中融入了大量的历史背景和文化元素。

因此,《伶官传序》不仅展现了唐代伶官的生活,更是一部宏大的唐代风俗史,深刻地反映了唐代社会的风貌和人性的丰富性。

我们选择了《伶官传序》作为教材,主要有以下几个原因:1.文学价值高。

《伶官传序》由著名文学家白居易所写,语言优美,文笔流畅,可以帮助学生更好地欣赏文学之美,提高自己的文学素养。

2.深入了解唐代社会风俗。

《伶官传序》作为一部历史小说,具有很高的历史价值。

通过阅读该书,学生可以深入了解唐代社会的政治、经济和文化状况,了解唐代伶官的生活状态和社会地位。

3.适合教学。

《伶官传序》作为一部具有丰富内涵和情节的文学作品,适合在课堂上进行研读和讨论。

教师可以通过这部作品,引导学生进行文学分析和文化交流,提高学生的阅读能力和批判思维水平。

第二部分:教学安排1.教学目标通过学习《伶官传序》,学生应当达到以下教学目标:(1)基本掌握小说的情节、人物、结构和主题。

(2)了解唐代社会的文化背景和伶官的生活状态。

(3)掌握文学分析方法,提高阅读能力和批判思维水平。

2.教学内容《伶官传序》的教学内容主要包括以下几个方面:(1)小说的情节和人物:通过阅读小说,学生应该能够清晰地描述小说的情节和人物,并能够掌握小说的时间和空间背景。

(2)唐代社会的文化背景:通过讲解唐代社会的政治、经济和文化状况,让学生对唐代社会的风俗和人文特点有更深入的理解。

《伶官传序》教案伶官传序是明代戏曲家汤显祖的代表作之一,以伶人阿胜的传奇故事为主线,讲述了他从传统戏班的小丑走向正剧的过程。

本教案将从教学目标、教学重难点、教学内容、教学方法和评价方法等几个方面进行详细的介绍和分析。

一、教学目标1.了解《伶官传序》的背景和作者的创作意图。

2.理解并分析剧中人物形象、情节和主题。

3.培养学生对明代戏曲的文化兴趣,提高学生的艺术鉴赏能力。

二、教学重难点1.剧中人物形象的分析和塑造。

2.剧情的分析和理解。

三、教学内容1.《伶官传序》的背景和作者的创作意图。

2.剧中人物形象的分析和塑造。

3.剧情的分析和理解。

四、教学方法1.讲授法:通过讲解故事背景、人物情节和主题,引导学生理解和分析剧作。

2.讨论法:组织学生进行小组讨论,针对剧中人物形象和剧情进行深入分析。

3.表演法:安排学生进行剧本朗读和角色扮演,加深对剧作的理解和体验。

五、评价方法1.参与度评价:通过学生在课堂上的表现和积极参与程度进行评价。

2.作业评价:通过学生完成的相关作业,评价其对剧作的理解和分析能力。

3.考试评价:通过期末考试的成绩,评价学生对剧作整体理解的水平。

教学步骤:第一步:导入第二步:分析人物形象教师引导学生对剧中人物形象进行分析,包括外貌、性格、推动情节发展的作用等方面。

第三步:分析剧情教师带领学生一起分析剧情,包括主线情节和支线情节的展开和发展,剧中冲突的产生和解决等方面。

第四步:课堂讨论教师组织学生进行小组讨论,针对剧中人物形象和剧情进行深入分析和思考。

第五步:角色扮演教师安排学生进行剧本朗读和角色扮演,加深对剧作的理解和体验。

第六步:总结评价教师对学生的表现进行总结和评价,鼓励学生继续深入研究和欣赏明代戏曲。

六、教学资源1.教材《戏剧艺术欣赏与鉴赏》2.多媒体教学设备3.相关教学资料和文献通过以上教学目标、教学重难点、教学内容、教学方法和评价方法等方面的设计,可以帮助学生全面地了解和理解《伶官传序》这部明代戏曲的经典之作,培养学生的戏曲艺术鉴赏能力和文化素养,提高学生的文学修养和审美水平。

《伶官传序》教案一、教学目标1.了解《伶官传序》这部著作的背景和内容,并能够较为准确地对其进行概括和理解。

2.能够分析《伶官传序》中的文化内涵和艺术价值,认识到其对中国文化的重要意义。

3.通过阅读《伶官传序》和相关材料的学习,提高学生的文学素养、文化素质、语言表达能力等方面的综合能力。

二、教学重点1.精读《伶官传序》中的关键内容,理解其主旨思想和文化内涵。

2.分析《伶官传序》对中国文化的传承和发展的影响和意义。

三、教学难点1.对于课文中存在的一些古语、典故、用法等进行逐一分析和解释。

2.通过对《伶官传序》的阅读和分析,挖掘其深层次的文化意义和价值。

四、教学内容及方法1. 教学内容1.《伶官传序》的历史背景和文化内涵的简单介绍。

2.《伶官传序》的主题、情节、人物及其形象等精读和分析。

3.《伶官传序》与中国文化传承和发展的关系及其对文化的重要意义。

2. 教学方法1.独立阅读与小组讨论相结合的教学方法。

•学生独立阅读《伶官传序》课文,并对有所不明确的内容与老师或同学进行交流,互相讨论、询问、解释,达到共同理解完整的课文。

•学生分组,对《伶官传序》中的重要内容进行整理,形成小组共识,再与其他小组进行交流和碰撞,进一步提高大家对于课文的理解和领会。

2.课堂演讲与写作结合的教学方法。

•老师为学生设置几个相关的话题,例如《伶官传序》对中国文化的影响,将学生分为若干个小组,要求他们结合课文中所给的材料,并结合自己的认识,有针对性地撰写言之有物,中心明确的短文。

•学生将自己的写作在课堂上进行演讲,与其他小组进行交流和碰撞,从而进一步提高大家的表达能力。

五、教学评价1. 教师评价1.检查学生是否独立理解了《伶官传序》的重要内容。

2.对学生的演讲和作文进行逐项评分,检查学生的语言表述能力。

2. 学生自评1.梳理自己在阅读《伶官传序》中存在的理解和表达上的问题,找出解决方法。

2.分析自己写作的不足,并思考如何进一步提高自己的表达能力。

《伶官传序》教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够准确地背诵《伶官传序》;(2)理解并掌握《伶官传序》中的关键词汇和句子;(3)了解伶官的历史背景和文化内涵。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习,培养学生对古文的阅读理解能力;(2)通过小组讨论,提高学生的合作交流能力;(3)通过写作练习,提升学生的写作技巧。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对传统文化的热爱和尊重;(2)培养学生对历史人物的同情和理解;(3)培养学生对文学艺术的欣赏和感悟。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)背诵《伶官传序》;(2)理解《伶官传序》中的关键词汇和句子;(3)了解伶官的历史背景和文化内涵。

2. 教学难点:(1)古文中的一些特殊用法和句式;(2)伶官在古代社会中的地位和作用;(3)如何正确欣赏和评价古代文学作品。

三、教学过程1. 导入新课:(1)简要介绍伶官的历史背景;(2)激发学生对《伶官传序》的兴趣和好奇心。

2. 自主学习:(1)让学生自主阅读《伶官传序》;(2)要求学生划出关键词汇和句子;(3)引导学生理解关键词汇和句子的含义。

3. 小组讨论:(1)让学生分小组讨论《伶官传序》的内容;(2)鼓励学生提出问题并互相解答;(3)教师巡回指导并给予解答。

四、教学评价1. 课堂参与度:(1)观察学生在自主学习过程中的积极参与情况;(2)评价学生在小组讨论中的表现和问题解答能力。

2. 知识掌握情况:(1)检查学生对《伶官传序》的背诵情况;(2)测试学生对关键词汇和句子的理解程度。

3. 写作技巧提升:(1)评估学生在写作练习中的表现;(2)评价学生的写作技巧和创新能力。

五、教学延伸1. 组织学生进行古代文学艺术欣赏活动,如观看古代戏剧表演或参观博物馆;2. 邀请专家进行专题讲座,深入讲解伶官的历史地位和文化价值;3. 开展学生小组研究项目,让学生深入了解伶官相关的历史背景和文化内涵。

六、教学资源1. 教材:《伶官传序》原文及注释版;2. 辅助材料:伶官相关的历史图片、画作、诗歌等;3. 多媒体设备:投影仪、音响设备等;4. 在线资源:相关网站、论坛、学术文章等。

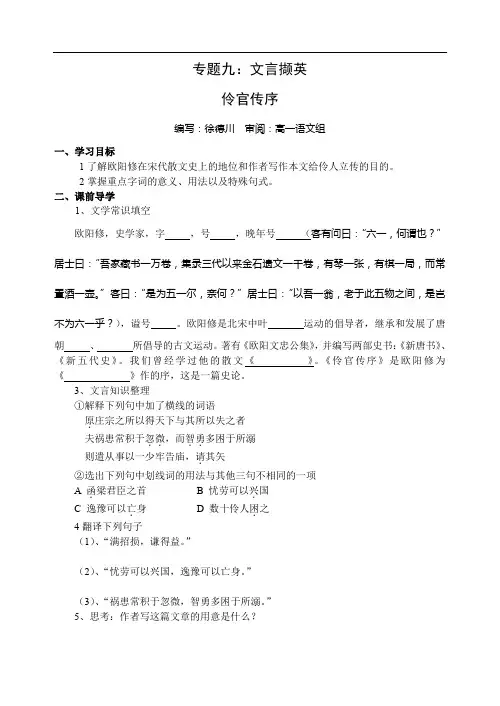

专题九:文言撷英

伶官传序

编写:徐德川审阅:高一语文组

一、学习目标

1了解欧阳修在宋代散文史上的地位和作者写作本文给伶人立传的目的。

2掌握重点字词的意义、用法以及特殊句式。

二、课前导学

1、文学常识填空

欧阳修,史学家,字,号,晚年号(客有问曰:“六一,何谓也?”居士曰:“吾家藏书一万卷,集录三代以来金石遗文一千卷,有琴一张,有棋一局,而常置酒一壶。

”客曰:“是为五一尔,奈何?”居士曰:“以吾一翁,老于此五物之间,是岂不为六一乎?),谥号。

欧阳修是北宋中叶运动的倡导者,继承和发展了唐

朝、所倡导的古文运动。

著有《欧阳文忠公集》,并编写两部史书:《新唐书》、《新五代史》。

我们曾经学过他的散文《》。

《伶官传序》是欧阳修为《》作的序,这是一篇史论。

3、文言知识整理

①解释下列句中加了横线的词语

原.庄宗之所以得天下与其所以失之者

夫祸患常积于忽微

..,而智勇

..多困于所溺

则遣从事以一少牢告庙,请.其矢

②选出下列句中划线词的用法与其他三句不相同的一项

A 函.梁君臣之首

B 忧劳可以兴.国

C 逸豫可以亡.身

D 数十伶人困.之

4翻译下列句子

(1)、“满招损,谦得益。

”

(2)、“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。

”

(3)、“祸患常积于忽微,智勇多困于所溺。

”

5、思考:作者写这篇文章的用意是什么?

三、质疑讨论

通过课前预习,你还存在哪些问题?。

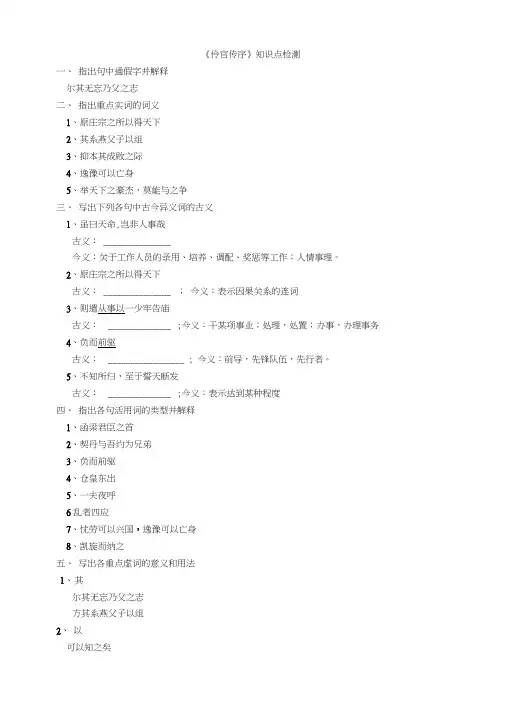

《伶官传序》知识点检测一、指出句中通假字并解释尔其无忘乃父之志二、指出重点实词的词义1、原庄宗之所以得天下2、其系燕父子以组3、抑本其成败之际4、逸豫可以亡身5、举天下之豪杰,莫能与之争三、写出下列各句中古今异义词的古义1、虽曰天命,岂非人事哉古义: _______________今义:关于工作人员的录用、培养、调配、奖惩等工作;人情事理。

2、原庄宗之所以得天下古义: _______________ ;今义:表示因果关系的连词3、则遣从事以一少牢告庙古义: ______________ ;今义:干某项事业;处理,处置;办事,办理事务4、负而前驱古义: _________________ ; 今义:前导,先锋队伍,先行者。

5、不知所归,至于誓天断发古义: ______________ ;今义:表示达到某种程度四、指出各句活用词的类型并解释1、函梁君臣之首2、契丹与吾约为兄弟3、负而前驱4、仓皇东出5、一夫夜呼6乱者四应7、忧劳可以兴国,逸豫可以亡身8、凯旋而纳之五、写出各重点虚词的意义和用法1、其尔其无忘乃父之志方其系燕父子以组2、以可以知之矣以三矢赐庄宗而告之曰/盛以锦囊/方其系燕父子以组而皆背晋以归梁3、而以三矢赐庄宗而告之曰而皆背晋以归梁/未及见贼而士卒离散/而皆自于人欤庄宗受而藏之于庙/及凯旋而纳之/而身死国灭岂得之难而失之易欤/祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺六、指出各句的句式特点1、梁,吾仇也;燕王,吾所立2、此三者,吾遗恨也/忧劳可以兴国,逸豫可以亡身,自然之理也3、请其矢,盛以锦囊/方其系燕父子以组/而告以成功4、夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺/庄宗受而藏之于庙5、则遣从事以一少牢告庙6请其矢,盛以锦囊7、还矢先王,而告以成功8、及仇雠已灭9、身死国灭,为天下笑10、祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺七、重点句子翻译:1、原庄宗之所以得天下,与其所以失之者,可以知之矣。

翻译:_______________________________________________________________________________2、与尔三矢,尔其无忘乃父之志。

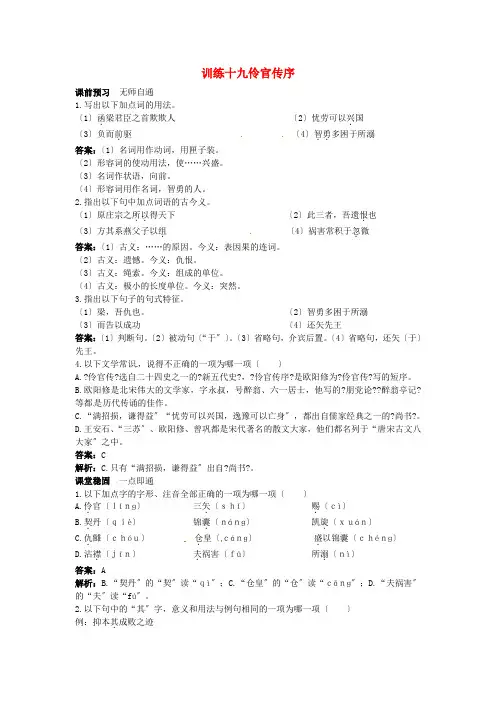

训练十九伶官传序课前预习无师自通1.写出以下加点词的用法。

〔1〕函.梁君臣之首欺欺人〔2〕忧劳可以兴.国〔3〕负而前.驱〔4〕智勇..多困于所溺答案:〔1〕名词用作动词,用匣子装。

〔2〕形容词的使动用法,使……兴盛。

〔3〕名词作状语,向前。

〔4〕形容词用作名词,智勇的人。

2.指出以下句中加点词语的古今义。

〔1〕原庄宗之所以..得天下〔2〕此三者,吾遗恨.也〔3〕方其系燕父子以组.〔4〕祸害常积于忽.微答案:〔1〕古义:……的原因。

今义:表因果的连词。

〔2〕古义:遗憾。

今义:仇恨。

〔3〕古义:绳索。

今义:组成的单位。

〔4〕古义:极小的长度单位。

今义:突然。

3.指出以下句子的句式特征。

〔1〕梁,吾仇也。

〔2〕智勇多困于所溺〔3〕而告以成功〔4〕还矢先王答案:〔1〕判断句。

〔2〕被动句〔“于〞〕。

〔3〕省略句,介宾后置。

〔4〕省略句,还矢〔于〕先王。

4.以下文学常识,说得不正确的一项为哪一项〔〕A.?伶官传?选自二十四史之一的?新五代史?,?伶官传序?是欧阳修为?伶官传?写的短序。

B.欧阳修是北宋伟大的文学家,字永叔,号醉翁、六一居士,他写的?朋党论??醉翁亭记?等都是历代传诵的佳作。

C.“满招损,谦得益〞“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身〞,都出自儒家经典之一的?尚书?。

D.王安石、“三苏〞、欧阳修、曾巩都是宋代著名的散文大家,他们都名列于“唐宋古文八大家〞之中。

答案:C解析:C.只有“满招损,谦得益〞出自?尚书?。

课堂稳固一点即通1.以下加点字的字形、注音全部正确的一项为哪一项〔〕A.伶.官〔línɡ〕三矢.〔shǐ〕赐.〔cì〕B.契.丹〔qiè〕锦囊.〔nánɡ〕凯旋.〔xuán〕C.仇.雠〔chóu〕仓.皇〔cánɡ〕盛.以锦囊〔chénɡ〕D.沾襟.〔jīn〕夫.祸害〔fū〕所溺.〔nì〕答案:A解析:B.“契丹〞的“契〞读“qì〞;C.“仓皇〞的“仓〞读“cānɡ〞;D.“夫祸害〞的“夫〞读“fú〞。

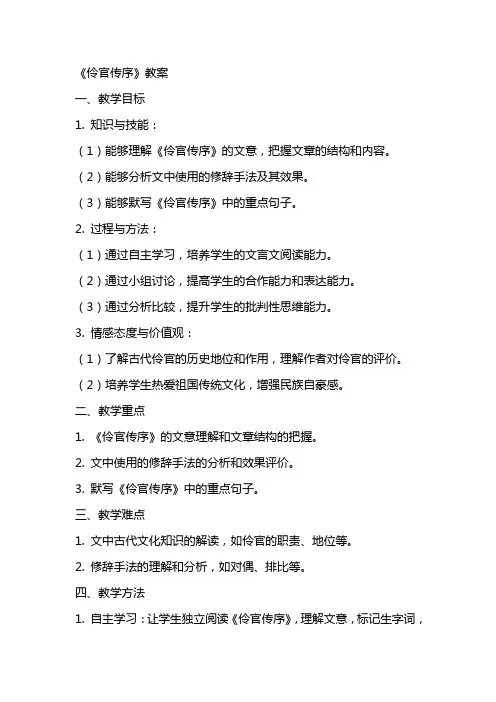

《伶官传序》教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够理解《伶官传序》的文意,把握文章的结构和内容。

(2)能够分析文中使用的修辞手法及其效果。

(3)能够默写《伶官传序》中的重点句子。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习,培养学生的文言文阅读能力。

(2)通过小组讨论,提高学生的合作能力和表达能力。

(3)通过分析比较,提升学生的批判性思维能力。

3. 情感态度与价值观:(1)了解古代伶官的历史地位和作用,理解作者对伶官的评价。

(2)培养学生热爱祖国传统文化,增强民族自豪感。

二、教学重点1. 《伶官传序》的文意理解和文章结构的把握。

2. 文中使用的修辞手法的分析和效果评价。

3. 默写《伶官传序》中的重点句子。

三、教学难点1. 文中古代文化知识的解读,如伶官的职责、地位等。

2. 修辞手法的理解和分析,如对偶、排比等。

四、教学方法1. 自主学习:让学生独立阅读《伶官传序》,理解文意,标记生字词,查找资料了解伶官的相关知识。

2. 小组讨论:分组讨论文章结构、修辞手法等,培养学生的合作和表达能力。

3. 分析比较:对比其他文章,分析《伶官传序》的特点和价值。

4. 教师讲解:针对学生的疑问和难点,进行讲解和解答。

五、教学过程1. 导入新课:介绍《伶官传序》的作者和背景,激发学生的学习兴趣。

2. 自主学习:让学生自主阅读课文,理解文意,标记生字词。

3. 小组讨论:分组讨论文章结构和修辞手法,培养学生的合作和表达能力。

4. 分析比较:对比其他文章,分析《伶官传序》的特点和价值。

5. 教师讲解:针对学生的疑问和难点,进行讲解和解答。

6. 课堂小结:总结本节课的学习内容,强调重点和难点。

7. 作业布置:布置课后作业,巩固所学知识。

六、教学评价1. 课堂表现评价:观察学生在课堂上的参与程度、提问回答情况,了解学生的学习状态。

2. 作业评价:检查课后作业的完成情况,评估学生对课堂所学知识的掌握程度。

3. 小组讨论评价:评估学生在小组讨论中的表现,包括合作态度、表达能力等。

《伶官传序》教案一、教学目标:1. 知识与技能:(1)能够理解并掌握《伶官传序》中的关键词语和句式。

(2)能够分析并欣赏韩愈的文学风格和修辞手法。

(3)能够概括和阐述《伶官传序》的历史背景和文化内涵。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入解读《伶官传序》。

(2)学会欣赏古代文学作品的韵律美和意境美。

(3)提高自己的文学鉴赏能力和批判性思维能力。

3. 情感态度与价值观:(1)了解和尊重我国古代文化,增强民族自豪感。

(2)树立正确的价值观,认识到文学艺术对人类社会的重要性。

二、教学重点:1. 理解《伶官传序》中的关键词语和句式。

2. 分析韩愈的文学风格和修辞手法。

3. 概括和阐述《伶官传序》的历史背景和文化内涵。

三、教学难点:1. 《伶官传序》中一些生僻词语的理解。

2. 韩愈文学风格和修辞手法的深入分析。

3. 对《伶官传序》历史背景和文化内涵的准确把握。

四、教学过程:1. 导入新课:通过介绍韩愈的生平和文学地位,引发学生对《伶官传序》的兴趣。

2. 自主学习:让学生自主阅读《伶官传序》,注意理解关键词语和句式。

3. 合作探讨:分组讨论,让学生分享自己的学习心得,互相提问解答。

4. 课堂讲解:对《伶官传序》进行详细讲解,分析韩愈的文学风格和修辞手法。

5. 案例分析:挑选一些典型的文学实例,让学生进一步体会韩愈的文学风格。

6. 课堂练习:布置一些练习题,让学生巩固所学内容。

7. 总结拓展:引导学生思考《伶官传序》的历史背景和文化内涵,提高他们的批判性思维能力。

五、课后作业:1. 复习《伶官传序》的内容,巩固所学知识。

2. 收集有关韩愈的其他文学作品,进行阅读欣赏。

六、教学评估:1. 课堂参与度:观察学生在课堂讨论、提问和练习中的积极参与情况。

2. 作业完成情况:检查学生课后作业的完成质量,包括对《伶官传序》的理解、分析及表达能力。

3. 读后感写作:评估学生在读后感中的思考深度和对文本的把握能力,以及对韩愈文学风格的认识。

伶官传序教案伶官传序教案引言:伶官传是一部中国古代文学界的宝典,是我们了解和研究古代戏曲的重要资料。

通过学习伶官传,我们可以了解到中国古代戏曲的发展演变过程,以及古代艺术家的生活、创作和表演方式。

本教案将以伶官传为教材,通过阅读和分析文本,引导学生进一步了解和研究古代戏曲艺术,提高学生的文学素养和艺术鉴赏能力。

一、教学目标:1.了解伶官传的作者、创作背景和内容特点;2.学习分析伶官传的文本,理解其中的意义和价值;3.培养学生的文学鉴赏能力和批判思维能力。

二、教学重点:1.了解伶官传的作者和创作背景;2.分析伶官传的文本,理解其表达和描写方式。

三、教学难点:1.理解和解读伶官传中的文本;2.提取伶官传中的重要信息和意义。

四、教学方法:1.讲授法:通过讲解和解读文本,引导学生理解伶官传的内容和意义;2.研讨法:通过学生讨论和交流,激发学生思考和表达能力;3.阅读法:通过阅读伶官传的文本,培养学生的阅读能力和理解能力。

五、教学过程:1.导入:通过展示一幅古代戏曲画作,引导学生对古代戏曲艺术的了解和认识。

2.讲解伶官传的作者和创作背景:首先介绍伶官传的作者,他是中国古代文学史上的一位重要人物,对古代戏曲的发展做出了重要贡献。

然后讲解伶官传的创作背景,包括当时的社会历史背景和文化环境。

3.分析伶官传的文本:选取伶官传中的几个典型片段,进行分析和解读。

通过分析文本中的人物形象、情节和语言特点,培养学生的文学鉴赏能力。

4.讨论和交流:组织学生进行小组讨论和交流,分享自己对伶官传的认识和理解。

通过交流,激发学生思考和表达能力。

5.总结和展望:总结今天的学习内容,对学生的学习成果进行评价,并展望下一堂课的内容和目标。

六、教学评估:通过学生的课堂参与和讨论表现,评估学生的学习和理解情况。

同时,通过学生的作业完成情况,评估学生的学习效果和文学鉴赏能力。

七、教学反思:教学过程中,要注重培养学生的主动参与和思辨能力,引导学生通过自己的思考和分析,理解和解读伶官传中的内容。

伶官传序(教案)(教师中心稿)第一章:导入教学目标:1. 引起学生对《伶官传序》的兴趣。

2. 帮助学生了解文章的背景和作者。

教学内容:1. 介绍李白和他的诗歌创作。

2. 简要介绍《伶官传序》的背景和内容。

教学活动:1. 引导学生回顾李白的其他诗作,如《将进酒》、《庐山谣》等,让学生对李白的诗歌风格有所了解。

2. 提问学生对《伶官传序》的背景和内容是否了解,引导学生思考并讨论。

第二章:文学鉴赏教学目标:1. 帮助学生理解《伶官传序》的文学价值和艺术特色。

2. 培养学生的文学鉴赏能力。

教学内容:1. 分析《伶官传序》的语言、形象、情感等。

2. 探讨李白在诗中表达的思想和情感。

教学活动:1. 分组讨论,让学生从语言、形象、情感等方面分析《伶官传序》的文学特色。

2. 邀请学生分享自己的观点和感受,引导全班学生进行文学鉴赏。

第三章:历史文化背景教学目标:1. 帮助学生了解《伶官传序》的历史文化背景。

2. 培养学生对历史文化的兴趣和认识。

教学内容:1. 介绍唐代官场和伶官的身份地位。

2. 分析《伶官传序》中所反映的社会现象和历史背景。

教学活动:1. 利用多媒体展示唐代官场和伶官的相关资料,让学生对历史文化背景有所了解。

2. 引导学生通过《伶官传序》中所描述的情节和人物,分析其中所反映的社会现象和历史背景。

第四章:文本解读教学目标:1. 帮助学生理解《伶官传序》的文意和主旨。

2. 培养学生对文本的解读能力。

教学内容:1. 分析《伶官传序》的文意和主旨。

2. 引导学生思考李白为何写下这首诗。

教学活动:1. 分组讨论,让学生从文意和主旨方面解读《伶官传序》。

2. 邀请学生分享自己的观点和思考,引导全班学生进行文本解读。

教学目标:1. 培养学生的创作能力和表达能力。

2. 帮助学生通过创作和表达,深化对《伶官传序》的理解。

教学内容:1. 引导学生进行诗歌创作,以《伶官传序》为灵感来源。

2. 让学生通过表达,展示自己对《伶官传序》的理解和感受。

伶官传序教学设计一、教学目标:1.了解伶官传序的背景和内容,了解伶官传序在戏曲演出中的重要地位。

2.掌握伶官传序的基本知识和技能,能够理解和演唱伶官传序。

3.培养学生的合作意识和表演能力,提高学生的艺术修养和审美素养。

二、教学重点与难点:1.教学重点:讲解伶官传序的背景和内容,培养学生对传统戏曲的理解和欣赏能力。

2.教学难点:教学如何表演伶官传序,如何培养学生的艺术修养和审美素养。

三、教学过程:1.导入(10分钟)介绍伶官传序的背景,解释传序概念,唤起学生对传统戏曲的兴趣。

2.讲解伶官传序的内容(20分钟)通过介绍伶官传序的故事情节、人物角色、唱腔形式等,让学生了解伶官传序的基本内容。

3.示范演唱(30分钟)请一位专业艺术家示范演唱伶官传序,让学生亲身体验传统戏曲的魅力和艺术之美。

4.学生演唱练习(40分钟)将学生分为几个小组,每个小组选择一段伶官传序进行演唱练习。

每个小组轮流表演,并互相给予评价和指导。

5.集体展示(20分钟)请每个小组派代表进行集体展示,将学生的演唱成果呈现给全班。

6.讨论与总结(20分钟)让学生就本次学习内容进行讨论,分享彼此的观点和感受。

教师进行总结,并针对学生的问题进行解答。

四、教学评价:1.观察学生在课堂上的表现,包括对伶官传序的理解和演唱能力。

2.收集学生的反馈意见,了解对本次学习的满意度和改进意见。

五、教学延伸:1.组织学生参观传统戏曲演出,加深对伶官传序的理解和欣赏。

2.组织学生进行传统戏曲文化研究,深入了解戏曲的历史和演变过程。

六、教学资源和工具:1.教师准备演唱示范视频或音频。

2.学校提供音响设备和演唱场地。

七、教学反思:通过本次伶官传序的教学设计,学生能够更好地了解和理解传统戏曲的魅力和意义。

教学过程中,学生展示了积极的学习态度和合作精神,演唱练习也达到了预期效果。

然而,在学生的演唱练习中,有一部分学生对唱腔的把握和节奏感仍存在一定问题,需要进一步针对个别学生进行辅导和指导。

伶官传序教学目标:1.知识与技能了解史论的一般特点学习根据史料提炼出观点的方法2.过程与方法在诵读的过程中讨论分析史论的写作特点3.情感态度与价值观引导学生重视生活中的细节,树立正确的人生观和价值观。

教学重点:积累实词、虚词用法学习正反说理突出中心论点的写作方法教学难点:引导学生结合自身生活实际,理解“满招损,谦得益”、“忧劳兴国,逸豫亡身”、“防微杜渐”、“玩物丧志”等思想,从中吸取有益的人生观和价值观。

教学方法诵读法,探究引申法教学过程:一、导入:南宋著名女词人李清照有一首诗《夏日绝句》:“生当作人杰,死亦为鬼雄。

至今思项羽,不肯过江东。

”这首诗赞叹项羽是个英雄,宁死也不愿苟且偷生。

项羽这个人,由西楚霸王到乌江自刎,他这一生,是引起后人的许多感慨的。

他在自刎前曾用这样一句话总结自己的惨败----“天亡我也”。

那么项羽由盛而衰,由兴而亡,是天亡他么?人不知己者如是,真是可悲可叹。

今天我们就由此来学习一篇探讨“盛衰兴亡之理”是在人还是在天的文章——《伶官传序》。

二、释题:伶,乐工,艺人。

伶官,乐工作了官。

《伶官传》记叙了五代时期后唐庄宗李存勖宠幸的伶官景进、史彦琼、郭从谦等人乱政误国的史实。

三、简介作者及时代背景1.作者欧阳修,北宋文学家、史学家。

字永叔,号醉翁,晚年号六一居士,卒谥文忠。

吉州永丰(今江西省永丰县)人。

官至枢密副使,参知政事。

欧阳修是北宋中叶的文坛领袖,诗文革新运动的倡导人。

大力提倡古文,并且提拔和奖励后进。

著名的古文家三苏父子、曾巩、王安石等都出自他的门下。

他在散文、诗词创作和史传编写、诗文评论方面都有很高的成就,而尤以散文的造诣最高。

后人把他列为唐宋八大家之一。

他著有《新五代史》、《欧阳文忠公文集》,又与宋祁等合修《新唐书》。

2.时代背景五代(907~960),指唐宋之间的五个封建王朝,即后梁、后唐、后晋、后汉、后周,是我国历史上的动荡时期。

在这53年间,先后换过四姓十四君,篡弑相寻,战乱频起,后唐庄宗就是被弑的一个。

教材梳理文题解读课文选自?新五代史·伶官传?。

?伶官传?记叙了后唐庄宗李存勖宠幸的伶官(伶人——乐工,伶人做了官称为伶官)景进、史彦琼、郭从谦等人败政乱国的史实。

按照?新五代史?的编写体例,多数传文的开头都有一段序论,用来表述作者对所记史实的感想和议论。

?伶官传?的开头也有这样一段序论,由于写得比拟出色,因此,后代有人让它HY成篇,编入古文选本,同时又加上一个标题,叫?五代史伶官传序?,简称?伶官传序?作者作品欧阳修〔1007~1072〕,字永叔,号醉翁,晚年又号六一居士,庐陵〔今吉水〕人,北宋文学家、史学家。

四岁丧父,家境贫寒,刻苦自学,宋仁宗天圣八年进士及第。

晚年历任枢密副使、参知政事等职,卒谥文忠。

早年热心政治HY,但晚年对王安石变法有所不满。

为文主张切合实用,重内容,反浮靡。

积极培养后进,因此成为北宋中叶文坛领袖,对北宋诗文作出了卓越的奉献。

他的散文明畅简洁,平易自然,饱满生动,说理透彻,抒情委婉。

例如他的记事文往往运用精练的、形象化的语言,生动地表现人物的活动或者山水的风光,并将叙事、写景、抒情、议论融为一体;他的史论文常常充满激情,选择不同时代的类似史实作适当比拟,经过反复论证,最后自然而然地得出切合现实的经历教训。

诗、词也有很高成就。

他的?六一诗话?创始了“诗话〞这一新的体裁。

著作有?新五代史??欧阳文忠公文集?,又与宋祁等合修?新唐书?。

背景纵览五代是我国历史上的动乱时期。

在这五十三年间,先后换过四姓十四君,篡弑相寻,战乱频起,后唐庄宗就是被弑的一个。

庄宗称帝后,迷恋伶人,“常身与俳优(pái yōu,以乐舞谐戏为业的人)杂戏于庭,伶人由此用事〞,遂被败政乱国的伶官景进、史彦琼、郭从谦等包围。

庄宗同光四年(926)贝州将领皇甫晖兵变,叛乱四起,拥有兵权的史彦琼拒不发兵,旋又单骑逃逸,导致HY乱大败。

庄宗亲征败回,众叛亲离,郭从谦又乘危作乱,用乱箭射死庄宗。

一百多年后欧阳修著?新五代史?,就此事发出感想,借事论理,指出封建王朝的兴亡不在“天命〞,主要在于“人事〞。

19 伶官传序知识(zhī shi)梳理李存勖.(xù) 请其矢.(shǐ)皆自于人欤.(yú) 伶.官(línɡ)盛.以锦囊(chénɡ) 誓天断发.(fà)抑.本其成败之迹(yì) 仓皇.东出(huánɡ)乱者四应.(yìnɡ) 遗.恨(yí)困于所溺.(nì) 泣下沾襟.(jīn)〔1〕原〔2〕乃〔3〕组〔4〕意气〔1〕名词活用作状语①负而前.驱。

②仓皇东.出。

③一夫夜.呼。

〔2〕名词活用作动词①函.梁君臣(jūn chén)之首。

②抑本.其成败之迹。

〔3〕使动用法忧劳可以兴国..,逸豫可以亡身。

〔2〕与〔3〕告〔4〕归〔5〕及〔1〕判断句①梁,吾仇也。

②此三者,吾遗恨也。

〔2〕被动句①而身死国灭,为天下(tiānxià)笑。

②而智勇多困于所溺。

〔3〕介宾构造后置①夫祸害常积于忽微。

②盛以锦囊。

〔4〕略句①还矢先王。

②盛以锦囊,负而前驱,及凯旋而纳之。

欧阳修(1007~1072),北宋文学家、史学家。

字永叔,号醉翁、六一居士,吉州吉水(今属)人。

天圣进士。

官馆阁校勘,因直言论事贬知夷陵。

庆历中任谏官,支持范仲淹,要求在政治上有所改进,被诬贬知。

官至翰林学士、枢密副使、参知政事。

王安石推行新法时,对青苗法有所批评。

谥文忠。

主张文章应“明道〞“致用〞,对宋初以来靡丽、险怪的文风表示不满,并积极培养后进,是北宋古文运动的领袖。

苏洵、苏辙、苏轼、王安石、曾巩等并出其门下。

后人将他们六人与唐代韩愈、柳宗元并列,称“唐宋八大家〞。

散文说理畅达,抒情委婉;诗风与其散文近似,语言流畅自然。

其词婉丽,承袭南唐余风。

曾与宋祁合修?新唐书?,并独撰?新五代史?。

又喜搜集金石文字,编为?集古录?,对宋代金石学颇有影响。

有?欧阳文忠公集?。

(1)忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。

(2)夫祸害常积于忽微,而智勇多困于所溺。

《伶官传序》优秀教案模板教学目标:(一)知识与技能1. 学习通过正反说理突出中心论点的写作方法。

2. 学会筛选主要观点、论据、论证的信息能力,学习运用例证法。

(二)过程与方法理解本文先提出论点,然后运用事例,步步深入地进行论证的写法。

(三)情感态度与价值观懂得“忧劳兴国,逸豫亡身”和“祸患常积于忽微,智勇多困于所溺”的道理。

教学重点:掌握正反说理突出中心论点的写作方法。

教学难点:文章借古讽今的手法和对北宋统治者的劝谏。

教学方法:学生自读赏析、教师点拨指导教具准备:多媒体课件活动设计:质疑、解题、讨论课时安排:一课时教学步骤:一、导入:(3分钟)上①问侍臣:“创业与守成孰难?”房玄龄曰:“草昧②之初,与群雄并起角力而后臣之,创业难矣!”魏征对曰:“自古帝王,莫不得之于艰难,失之于安逸,守成难矣!”(选自《资治通鉴·唐纪》)【注释】①上:指唐太宗。

②草昧;此指开创国家。

究竟是“创业难”还是“守成难”呢,太宗的两位贤臣似乎很难达成一致看法了。

那么今天,就让我们去找北宋史学家、文坛泰斗欧阳修去问个明白。

请大家翻到教材第88页,今天我们学习他的一篇重要史论——《伶官传序》。

二、解题:(2分钟)《伶官传序》是欧阳修为《新五代史·伶官传》作的短序。

《伶官传》是一篇合传,写了敬新磨、景进、史彦琼、郭从谦四个伶人。

伶,乐工,艺人。

后唐庄宗李存勗宠幸伶人,让许多伶人做了官,这些人擅权乱政,使后唐朝廷上下离心,互相猜忌,祸乱不息,终成叛逆。

三、习——学生质疑、互答:(5分钟)(本环节由学生提出疑难,学生相互解答,旨在检查预习情况,并疏通文言知识。

)四、测——教师强化、识记:(5分钟)1.下列词语解释有误的一项是:AA.原庄宗之所以得天下(原:原来)B.抑本其成败之际(抑:或者)C.方其系燕父子以组(组:绳索)D. 以一少劳告庙(少劳:祭祀用猪、羊各一头)2.下列词类活用解释有误的一项是: BA.函梁君臣之首(函:名作动,用木匣子装)B.一夫夜呼,乱者四应,仓皇东出(东:名作动,向东逃跑)C.忧劳可以兴国,逸豫可以亡身(兴:使动,使兴盛)D. 祸患常积于忽微(忽微:形作名,微小的事)3.下列文言句式分析有误的一项是: BA.此三者,吾遗恨也 (判断句)B.系燕父子以组(定语后置)C.身死国灭,为天下笑(被动句)D.盛以锦囊(省略句)4.下列对文句理解有误的一项是:CA.原庄宗之所以得天下,与其所以失之者,可以知之矣。

伶官传序测试和解析

《伶官传序》练习

一、选择题(每题3分,共15分)

1.下列加粗的词解释不正确的一项是()

A.抑(或者)本其成败之迹原(推究)庄宗之所以得天下

B.此三者,吾遗恨(仇恨)也及凯旋而纳(收藏)之

C.至于誓天断发,泣(眼泪)下沾襟,何其衰也负(背着)而前驱

D.尔(你)其无忘乃父之志及仇雠(仇人)已灭

2.下列“乃”字意义和用法相同的一组是()

①尔其无忘乃父之志②以其乃华山之阳名之也③今其智乃反不能及④度我至军中,公乃入⑤必以长安君为质,兵乃出⑥刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。

”乃入见

A.①③B.②④

C.④⑤D.①⑥

3.下列各句与“梁,吾仇也”一句句式相同的一项是()

A.今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。

B.故方其盛也,举天下之豪杰,莫能与之争。

C.祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺。

D.师道之不传也久矣。

4.下列句中“所以”的用法与其他三句不同的一项是()

A.原庄宗之所以得天下,与其所以失之者,可以知之矣。

B.此所以学者不可以不深思而慎取之也。

C.亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也。

D.师者,所以传道受业解惑也。

5.与例句中加点字活用现象不相同的一项是()

例句:仓皇东.出

A.一夫夜.呼,乱者四应B.其下平旷,有泉侧.出

C.而身死国灭,为天下笑.D.负而前.驱,及凯旋而纳之

阅读与鉴赏

二、课内精读(33分,选择题每题3分)

阅读课内语段,完成6~10题。

呜呼!盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!原庄宗之所以得天下,与其所以失之者,可以知之矣。

世言晋王之将终也,以三矢赐庄宗而告之曰:“梁,吾仇也;燕王,吾所立;契丹与吾约为兄弟,而皆背晋以归梁。

此三者,吾遗恨也。

与尔三矢,尔其无忘乃父之志!”庄宗受而藏之于庙。

其后用兵,则遣从事以一少牢告庙,请其矢,盛以锦囊,负而前驱,及凯旋而纳之。

方其系燕父子以组,函梁君臣之首,入于太庙,还矢先王,而告以成功,其意气之盛,可谓壮哉!及仇雠已灭,天下已定,一夫夜呼,乱者四应,仓皇东出,未及见贼而士卒离散,君臣相顾,不知所归,至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!岂得之难而失之易欤?抑

本其成败之迹,而皆自于人欤?《书》曰:“满招损,谦得益。

”忧劳可以兴国,逸豫可以亡身,自然之理也。

故方其盛也,举天下之豪杰,莫能与之争;及其衰也,数十伶人困之,而身死国灭,为天下笑。

夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉?

6.下列句子中的“方”与“方其系燕父子以组”中的“方”,意思相同的一项是() A.故方其盛也B.夫虽无四方之忧

C.吾长见笑于大方之家D.今其地方千里

7.下列句子中加点的词语与现代汉语用法不相同的一项是()

A.还矢先王,而告以成功

..东出

..B.乱者四应,仓皇

C.以致

..

..天下之士,合从缔交D.举天下之豪杰

8.下列关于文学文化常识的表述,不正确的一项是()

A. “少牢”是指古代祭祀用羊、猪各一头;而“太牢”是指祭祀用牛、羊、猪各一头。

B.欧阳修,号醉翁、六一居士,谥号文忠。

谥号是指,帝皇、诸侯、文臣武将死后,朝廷根据其生前事迹给予的称号。

C.“入于太庙”的“太庙”是指皇帝的宗庙,与“一夫作难而七庙隳”的“七庙”意思一样。

D.“伶官传序”的“序”是一种文体,和“跋”一样,都是放在文章或书籍的前面。

9.下列各句对文段内容的解说,不正确的—项是( )

A.传说晋王李克用临终前交给庄宗三支箭,目的是希望庄宗牢记遗命,为父报仇。

B.庄宗把父亲给的三支箭“藏之于庙”,作战时又“以一少牢告庙”,表现出对父亲遗命非常恭谨的态度。

C.国家兴盛、衰亡的道理,不在于天命,而在于人事。

D.作者认为,祸患是一点一点积累起来的,智勇之人会被自己溺爱的东西所害,这是一种普遍的历史经验。

10.情景式默写(9分)

①《伶官传序》借庄宗困于伶人而亡国警戒后人的句子是:,,。

②.《伶官传序》的中心论点是:,,!③.欧阳修在《伶官传序》中就后唐庄宗沉溺于伶人而丧国的史实,告诫后人应记住,,。

11.用现代汉语翻译文中加横线的句子。

(12分)

(1)盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!(3分)

译文:

_______________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

(2)此三者,吾遗恨也。

与尔三矢,尔其无忘乃父之志!(3分)

译文:

_______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

(3)岂得之难而失之易欤?抑本其成败之迹,而皆自于人欤?(4分)

译文:

_______________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

(4)夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉?(4分)

译文:

_______________________________________________________________________ ________________________________________________________________________《伶官传序》答案

1、B 恨:遗憾

2、答案 C 解析①你的;②是;③竟然;④才;⑤才;⑥于是。

3、答案 A 解析A.判断句;B.否定句;C.介词结构后置句,被动句;D.普通句式。

4、答案 D 解析A、B、C项,……的原因;D项,用来……的。

5、答案 C 解析A.夜,名词用作状语,在夜间;B.侧,名词用作状语,从旁边;C.笑,耻笑;D.前,名词用作状语,向前。

6、答案 A 解析A.正当;B.地方、地域;C.学问;D.地方、地域。

7、答案 C 解析C.来招致。

8、答案 D 列于书后的称为“跋”或“后序”

9、答案C(文中并没否定天命)

10、①夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉。

②.盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!

③“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身,自然之理也”。

11、答案(1)盛衰变化的规律,虽说是由天命决定,难道不也是与人事有关的吗?

(2)这三者,是我的遗恨;给你三枝箭,你一定不要忘记你父亲的愿望。

(3)难道是得天下艰难而失天下容易吗?或者说推究他成功与失败的事迹,都是由于人事呢?

(4)祸患常常由极细微的事情累积而成,智慧勇敢的人往往被他溺爱的事物所困住,难道只是(溺爱)伶人才如此吗?。