三言二拍的思想内容

- 格式:doc

- 大小:45.00 KB

- 文档页数:8

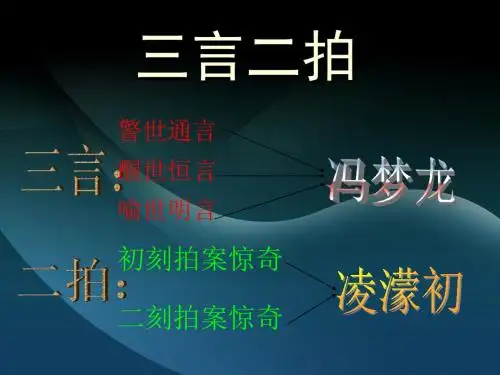

中国古代文学三言二拍含义 《中国古代文学“三言二拍”含义》 中国古代文学的宝库中,“三言二拍”可是相当璀璨的明珠呢。 “三言”指的是冯梦龙编纂的《喻世明言》《警世通言》和《醒世恒言》。冯梦龙啊,那可真是个了不起的人物。他就像是一个文学大厨,把各种民间故事、传说还有一些历史素材收集起来,精心烹饪,最后就端出了这三盘文学大餐。

《喻世明言》呢,这里面的故事就像是一面镜子,映照出当时社会的各种模样。有讲爱情的,那些男男女女的爱情故事,可不像现在咱们这么直白简单。比如说《蒋兴哥重会珍珠衫》,蒋兴哥和他妻子之间的感情纠葛,那可复杂得很。妻子出轨,蒋兴哥知道后又气又恨,可最后还是有那种难以割舍的情分在。这故事让人看到当时社会的伦理道德观念,还有人性在爱情中的挣扎。

《警世通言》,这名字一听就很有警醒世人的意思。里面有很多故事是在告诫人们要遵守道德规范,不然就会有报应。像《杜十娘怒沉百宝箱》,杜十娘那么爱李甲,把自己的一切都托付给他,结果李甲却为了钱财把她卖给别人。杜十娘多绝望啊,最后抱着百宝箱沉江了。这故事就像一记重锤,敲打着人们的良心,让人们知道做人不能背信弃义。 《醒世恒言》也是同样精彩。它像是一阵清风,吹醒那些在尘世中迷迷糊糊的人。里面的故事涉及到社会的方方面面,从家庭琐事到官场黑暗,从经商之道到为人处世。就像《施润泽滩阙遇友》,讲的是商人施润泽拾金不昧,最后得到好报的故事。这故事告诉人们,善良是会有回报的,在那个商业逐渐兴起的时代,有着很积极的意义。

“二拍”呢,是凌濛初编著的《初刻拍案惊奇》和《二刻拍案惊奇》。凌濛初啊,他也是在文学的海洋里畅游,然后捞出了这些奇妙的故事。

《初刻拍案惊奇》里面的故事充满了奇思妙想。有很多是关于一些离奇的案件或者是奇遇的。比如说一个书生突然遇到了神仙之类的故事,这书生就像是掉进了一个神奇的漩涡,他的生活一下子变得充满了未知和惊喜。这些故事一方面满足了人们对未知世界的好奇,另一方面也反映了当时人们的一些思想观念,对鬼神之类的东西既敬畏又好奇。

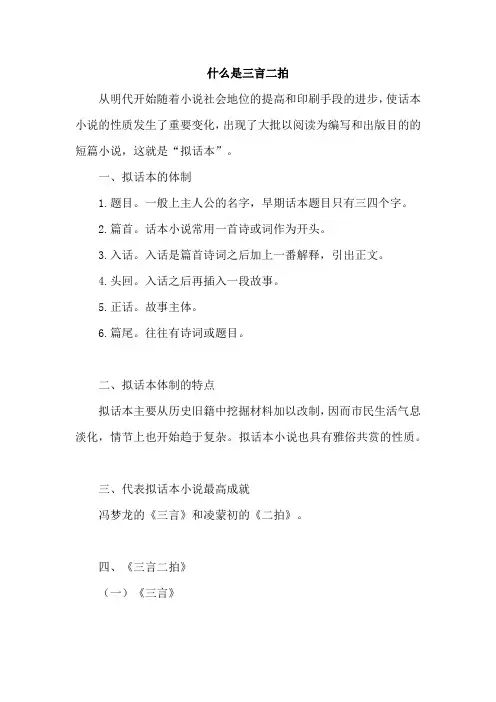

什么是三言二拍从明代开始随着小说社会地位的提高和印刷手段的进步,使话本小说的性质发生了重要变化,出现了大批以阅读为编写和出版目的的短篇小说,这就是“拟话本”。

一、拟话本的体制1.题目。

一般上主人公的名字,早期话本题目只有三四个字。

2.篇首。

话本小说常用一首诗或词作为开头。

3.入话。

入话是篇首诗词之后加上一番解释,引出正文。

4.头回。

入话之后再插入一段故事。

5.正话。

故事主体。

6.篇尾。

往往有诗词或题目。

二、拟话本体制的特点拟话本主要从历史旧籍中挖掘材料加以改制,因而市民生活气息淡化,情节上也开始趋于复杂。

拟话本小说也具有雅俗共赏的性质。

三、代表拟话本小说最高成就冯梦龙的《三言》和凌蒙初的《二拍》。

四、《三言二拍》(一)《三言》明代作家冯梦龙(1574—1646)编撰的三部拟话本小说集的总称,包括《喻世明言》《警世通言》《醒世恒言》。

其中包括作者整理的宋元话本,其余为明代作品,包括冯梦龙本人的作品。

文学思想:主要描写的是市民生活的生动画面,即将普通市民及其生活作为自己的主要表现对象。

主要表现的思想有:1.对“重农抑商”传统观念的反动。

2.以个性自由为基础的爱情观念,与代表封建社会意志的“理”相对峙和抗衡。

3.市民眼中的社会黑暗面。

4.“适俗”的思想,艺术上追求“雅俗共赏”。

艺术追求:由于拟话本的性质与话本有了很大的区别,所以在艺术是也呈现出新的追求。

《三言》是比宋元话本雅,而比文人传奇小说俗的新型通俗小说形态,具有“雅俗共赏”的艺术追求。

其具体手法是:1.在编织故事方面具有较高的艺术水平。

其情节结构或是单线式的纵向发展,故事脉络分明。

2.在人物塑造方面也取得了很大的成功,塑造了许多个性鲜明的人物形象,如杜十娘等。

即使是同一类型,也很少雷同。

其主要方法有:一是将人物放在激烈的矛盾冲突中,二是通过富裕个性化的语言和动作,三是心理描写,四是白描手法,五是运用对比。

3.语言使用方面更能体现其雅俗共赏的特征。

第五章“三言”“二拍”学习提示明代白话短篇小说,是宋元话本的延续和发展。

所不同的是:宋元话本是“说话人”的底本,是以诉诸听觉为主要目的的,作者主要是民间艺人,间或由文人作过润色。

到了明代,话本这种文学体裁,引起更多文人的注意,除整理、润色、加工宋元遗留下来的话本外,又仿照话本进行创作,文学史上把仿话本的创作称之为“拟话本”。

真正能代表明代对宋元旧篇的整理和拟作新篇的水平,反映我国古代白话短篇小说最高成就的是写冯梦龙的“三言”和凌蒙初的“二拍”。

“三言”和“二拍”是我国古代白话短篇的总汇。

学习本章,重点要掌握“三言”、“二拍”的思想内容和艺术特色,尤其是思想内容方面所体现的鲜明时代特征,对重点作品中的主要人物,例如在杜十娘、婴宁、席方平等,要能联系作品进行分析。

第一节“三言”、“二拍”的思想内容“三言”、“二拍”中所收明人作品,虽不少亦有来历,或出于旧时传说,或采自唐人小说,但更多的是摹写民间,能够反映出明代社会现实,其中一些优秀篇章还能够比较及时地反映出当时社会意识中某些新的变化,通过对新兴市民阶层的生活、愿望、思想感情的细致描写,以表现他们的一种新的道德原则:即对财富的追求与肯定。

重义轻利是中国传统的道德原则;到了时代,进步思想家李贽就毫无掩饰地宣扬:好货好利乃是人的本性。

他公然提出“如好货,如好色,如勤学,如进取,如多积金宝,如多买田宅”,这些都是“真迩言也”。

“三言”、“二拍”中某些篇章与当时的这种进步思想相一致,以同情、欣赏的态度描写了商人们的辛勤创业和发家致富。

如《转运汉巧遇洞庭红》和《叠居奇程客得助》,都充分表达了新兴市民渴望发家致富的心理。

《转运汉巧遇洞庭红》反映了封建社会末期商人向外发展的思想,《叠居奇程客得助》表现了当时商人的经营思想。

它们都把发财致富当作一种美好理想来追求。

《施润泽滩阙遇友》真实地描绘了当时江南一带织织业的繁荣情况和小手工业者勤劳致富的过程,《刘小官雌雄兄弟》,赞扬了刘公两义子“勤苦经营”致使家业隆兴,这些都是以前文学中不曾有的,它反映了明代市民价值观念和人生追求的异动。

《三言二拍》与明代短篇小说石艺编撰白话短篇小说代表作:“三言二拍”文言短篇小说代表作:瞿佑《剪灯新话》一、关于“话本”1、“话本小说”“话本”一般都认为是说书人所依凭的底本。

“小说”如果作广义的叙事文学的解释,则这个名词泛指一切由说书发展而来的早期白话小说作品,如《大宋宣和遗事》、《大唐三藏取经诗话》等,都可以称为“话本小说”。

“小说”在说书的体系中又有个狭义的用法,即专指短篇的人情小说,如烟粉灵怪传奇之类。

这些我们常用的“话本小说”这个名词,已经专指这些短篇的世情小说。

典型的话本小说指的是“清平山堂话本”、“熊龙峰四种小说”,及本章将深入介绍的“三言二拍”中的作品。

讲史、讲经的长篇作品都不包括在“话本”内。

2、“拟话本”这个名词是鲁迅在《中国小说史略》里创造的,他所指的作品是《大唐三藏法师取经记》和《大宋宣和遗事》,他的原义是指受话本的体裁、形式影响而创作的小说。

后来很多小说史、文学史的作者借用了这个名词,用来指明朝及以后文人整理或创作的白话短篇小说。

今存最早的话本小说集是《清平山堂话本》。

清平山堂是明代嘉靖年间钱塘人洪楩的堂名。

根据学者的研究,这本书大约出版于嘉靖二十年至三十年间(1541-1551年),原书分为《雨窗》、《长灯》、《随航》、《欹枕》、《解闲》、《醒梦》六集,每集收小说十篇,故共有六十篇,又称《六十家小说》。

此书已散佚,现在可以看到的剩下二十九篇,这些小说的版心都刻有“清平山堂”字样,所以重版时称为《清平山堂话本》。

万历年间,书商熊龙峰也刊印了一批话本小说《熊龙峰刊四种小说》。

二、“三言二拍”冯梦龙“三言”(每集40篇,共120篇):《喻世明言》(初版称《古今小说》)、《警世通言》、《醒世恒言》凌濛初“二拍”(每集40篇,但实有小说78篇):《初刻拍案惊奇》(原书无“初刻”二字,但后来为方便称呼多加上此二字)、《二刻拍案惊奇》(《二刻》的卷二十三《大姊魂游完宿愿小妹病起续前缘》是从《初刻》补移进来的,《二刻》的卷四十《宋公明闹元宵》杂剧亦是补入的,而且是一部戏剧,所以“二拍”实际只有78篇小说。

“三言二拍”“三言”、“二拍”是指明代五本著名传奇小说集的合称,,包括冯梦龙创作的《喻世明言》、《警世通言》和《醒世恒言》以及凌濛初创作的《初刻拍案惊奇》和《二刻拍案惊奇》。

中国古典短篇白话小说的巅峰之作,一回一个世俗小故事,称现代花边杂志的祖师爷。

➢ “三言二拍”的艺术特征一、将平凡的故事写得曲折多变1.常常采用误会巧合的手法。

2.为了使故事情节巧妙多变,作者运用一些“小道具”贯穿始终,使整个故事既结构完整,又波澜迭起。

如《蒋兴哥重会珍珠衫》中的珍珠衫。

3.悲剧性和喜剧性的情节相互穿插,创造出一种“奇趣”。

二、体式和语言的变化冯梦龙在加工、编写“三言”的过程中,实际上已经突破了说话人的话本模式,而重塑了一种专供普通人案头阅读的、白话短篇小说的文体。

语言通俗贴切。

➢ ❽三言二拍❾的历史意义在明代中后期,通俗小说的创作取得了极大的发展,其中冯梦龙的“三言”就是它们的杰出代表。

从表面上看,“三言”主要是对宋元话本,明代拟话本进行编辑,但实际上,冯梦龙在对其进行编辑的同时,进行了一定的修订。

编辑与修订便是冯梦龙的文本重构。

从“三言”中我们可以看出冯梦龙的思想极为复杂,但是,我们仍可以从中分辨出其思想的总体结构形式,这便是:以近古新兴的渲染自然人性的主情人文思想去解构传统文化思想的同时,又以吸纳了释道的儒家思想为主导去兼容和消化主情思潮。

“三言”即是冯梦龙那种思想形式下的独具特色的小说艺术形式,我们可以把它概括为:儒雅与世俗互摄互涵的中和审美形式。

这具体体现在"三言"的审美情感形式,叙事结构模式等诸方面。

➢ ❽三言二拍❾的名句摘录1、要知天下事,须读古人书。

2、屋漏更遭连夜雨,船迟又遇打头风。

3、人无百日好,花无百日红。

4、眼孔浅时无大量,心田偏处有奸谋。

5、人情若比初相识,到底终无怨恨心6、临歧费尽叮咛语,只为当初爱德深。

7、今朝诉出衷肠事,铁石人知也泪垂。

8、任是泥人应堕泪,纵教铁汉也酸心。

“三言二拍”与明代短篇小说• 一、明代文言小说概述在白话短篇小说儿乎陷于沉寂的明代初年,文言小说却出现了复兴的态势,瞿佑的《剪灯新话》是明代传奇小说的代表作。

此书的题材可分为社会政治小说和社会言情小说两类。

前一类作品大多借用历史题林以神鬼寓言的形式,记录了乱世文人的心态,抒写了文人的牢骚不平,对封建统治阶级的腐朽暗昧与道德沦丧也多所抨击;后一类故事较有特色,表现出一种鲜明的民主倾向,流露出一定的市民气息,同时也描写了战乱年代普通百姓的悲惨遭遇,如《翠翠传》、《联芳楼记》等。

《剪灯新话》影响了有明一代乃至清代的文言小说创作,起而仿效者纷起,较为岀名的有李昌祺的《剪灯馀话》、邵景詹的《觅灯因话》,这三部书被后人称为“剪灯三话”。

这些传奇小说集为清代文言小说的创作积累了一些新的艺术经验,起着一种承前启后的作用;同时也为当时的白话小说与戏曲创作提供了丰富的素材。

随着传奇小说的进一步发展,明代中后期又出现了“中篇传奇小说”,这类作品大都用浅近的文言写成,篇幅一般一两万字,诗词连篇,因而又称“诗文小说”,内容大都写男女情爱,较为著名的有《钟情丽集》、《辽阳海神传》、《刘生觅莲记》等。

这类小说对明清才子佳人小说以及艳情小说流派的形成有相当程度的影响。

此外,随着文言小说创作的兴盛,收集、整理、出版各类文言小说也蔚然成风,如冯梦龙编的《情史》、王世贞编的《艳异编》等等。

•二、明代白话短篇小说概述明初至嘉靖之前,白话短篇小说的创作一直处于低谷时期。

明中叶Z 后,白话小说空前繁荣,一方面一些文人对宋元话本加以整理润饰,另一方面又有意识地模拟宋元话本的形式进行创作,这就是拟话本。

从话本到拟话本,是由供讲唱的口头文学的记录发展到供人阅读的案头文学的创作。

对白话小说的汇集、刊印,最早有嘉靖年间洪櫃编撰的《清平山堂话本》,共六十种,故又称《六十家小说》。

万历年间, 熊龙峰也分册刊印过话本小说,今存四利即《熊龙峰刊四利「小说》,这些短篇小说集较多地保留着作品的原貌,为收集整理、改编白话小说开辟了道路。

明代在长篇小说取得突破成就的同时,短篇小说也取得了辉煌的成就,而拟话本“三言”、“二拍”的出现,则标志着白话短篇小说达到了高峰。

话本本是宋元说话艺人的底本,最初当为“话”的提纲、草稿;以后经人整理而成完整文案,可供人阅读,这就是话本小说,如宋时的《碾玉观音》与《错斩崔宁》;拟话本则是仿拟话本小说创作而成的短篇小说,其结构特征一般保留有“入话”,用语形式则仍保留“说话的”、“听话的”、“话分两头”等评话的行业用语。

“拟话本”这一称谓是鲁迅先生在《中国小说史略》中创制的。

话本小说的整理与拟话本小说的创作的直接诱因是印刷出版可以获取商业利润,因此,它的产生与风行,除了文学自身的发展因素以外,城市商业经济的发展、市民队伍的扩大、读者需求量的增加、造纸印刷技术的发展、出版印刷商的出现都是相关因素。

拟话本究竟始于何时,或者说把它从与之混在一起的话本小说中区分开来,并不容易。

今知具有“长篇拟话本”(这里是仿拟借用)性质《三国志演义》、《水浒传》产生于元末明初,则最早的白话短篇拟话本似当不迟于《三国志演义》、《水浒传》的成书时期。

单刊话本、积集话本到拟话本专集嘉靖年间晁瑮编的《宝文堂书目》中已经著录有几十种单刊话本,其话本本身的整理或仿拟刊行的实际时间自然要提前一定的年代。

今知最早的白话短篇小说集是《清平山堂话本》,是嘉靖年间洪楩编刻的。

洪楩是当时的藏书家与出版家,“清平山堂”是洪楩的堂号。

原书分《雨窗》、《长灯》、《随航》、《欹枕》、《解闷》、《醒梦》六集,每集分上下两卷,每卷五种,共六十种,故又称《六十家小说》。

今残存二十九篇。

一般认为,二十九篇中,宋人作品十一篇,元人作品六篇,明初作品十二篇。

其中《刎颈鸳鸯会》、《范张鸡黍死生交》、《简帖和尚》、《陈巡检梅岭失妻记》等十篇后被冯梦龙整理进“三言”中。

《清平山堂话本》中的《快嘴李翠莲记》在白话小说发展史上有突出的认识意义。

首先,《快嘴李翠莲记》保留了早期说话、评话的表现形式,其中有特殊的说、念、吟、数(板)的叙述形式,特别是数板,--李翠莲的道白三十余段均为数板,这种形式与明代后来的拟话本有很大的区别。

这显然是早期说话、评话中的形式,与《大唐取经诗话》的“诗话”、《金瓶梅词话》的“词话”的韵语有着形式上的相似之处,不妨叫做“板话”(现代作家赵树理即有《李有才板话》)。

其次,这篇小说保留有鲜明的民间文学色彩,表明了这话本小说的作者还未从民间艺人过渡到书会才人的状态。

语言朴素,多村言俚语。

在拟话本中通常该引用古人诗句的地方,在《快嘴李翠莲记》中只是顺口溜。

数板的语段多铺陈手法,或对举,或排偶。

称爷必称娘,称哥连称嫂,称公连带婆;司礼先生“撒帐”时,一口气说了东、南、西、北、上、下、中、前、后。

通篇用漫画式夸张手法,作者为取悦市民,有时难免庸俗而有损主人公形象。

在万历年间书商熊龙峰也刊印了一批白话小说,今仅存四种,即《张生彩鸾灯传》、《苏长公章台柳传》、《冯伯玉风月相思小说》、《孔淑芳双鱼扇坠传》,其中后两篇分别标明发生与洪武、弘治年间。

这四种小说都是爱情题材,许多传统观念已经受到不同程度的冲击,其思想内容已与后来的“三言”、“二拍”十分相似,这预示了以“三言”、“二拍”为代表的拟话本创作高潮的到来已经为期不远了。

关于明代的白话小说本子,还得说明一下《京本通俗小说》,有小说九篇。

此书在1915年由当时的著名藏书家缪荃孙刊行,自称是在沪上“亲串妆奁中”发现,“的是元人写本”。

那九篇小说,在“三言”中均有。

此书刊印不久,即有真伪之争,今多数学者认为它是一部伪书。

“三言”的编著者冯梦龙(1574~1646),字犹龙,别署龙子犹、墨憨斋主人,苏州人。

自幼饱读诗书,却命运不济,直到五十七岁时,才考取贡生,六十一岁时才任福建寿宁县知县,四年后离任。

清军入关南下时,他已经六十八岁,曾参与抗清斗争。

他早在读书冶游其间,就汇编过民歌、小调、时曲、博戏、笑话等书。

此后,几乎成为职业的改订、编纂、创作的专门家。

编著过长篇历史演义《新列国志》、《两汉志传》及《平妖传》等;编著过笔记类的《智囊》、《古今谈概》、《情史类略》;编著过传奇类《双雄记》、《精忠旗》、《一捧雪》、《杀狗记》、等;编著过散曲、诗集、曲谱类《太霞新奏》、《七乐斋稿》等;甚至在七十岁以后,明朝已亡,犹收集“塘报”、“揭帖”,编了具有历史价值的《甲申纪事》等。

乐此不疲地编著书籍,终其一生,计达五十种,约一千余万字,在中国的文化史上是一个罕见的文化巨匠,为我国的文化、文学事业,作出了卓越的贡献。

但是他最大的贡献和成就还是编纂创制了“三言”--《喻世明言》、《醒世恒言》、《警世通言》。

“三言”每部四十卷,计一百二十卷,一百五十万字。

(见书影)“二拍”的编著者凌濛初(1580~1644),字玄房,号初成,别号即空观主人,浙江吴兴人。

出生于书香门第,祖、父皆进士出身。

十二岁进学,十八岁获廪生资格。

然而在以后的科考中却屡困场屋,三十六岁才获副榜生员,一时无意仕进,天启三年(1627),发生“入都就选”事,方再谋仕途。

直至崇祯七年(1634)五十七岁时,才任上海县丞;六十三岁升徐州通判,崇祯十七年(1644),起义军攻取徐州,时凌蒙初在房村治水,组织守城,呕血而死。

凌濛初一生著述颇丰,除了“二拍”--《初刻拍案惊奇》与《二刻拍案惊奇》以外,尚有戏曲《虬髯翁》,以及经、史、子、集的传注多种。

“二拍”是他的代表作,他的小说观与冯梦龙相似,“二拍”与“三言”向称中国文学史上的双璧而合为“三言二拍”。

“二拍”仿“三言”体例,每卷四十篇。

其中《大姊魂游完宿愿小姨病起续前缘》为“初刻”与“二刻”均载,“二刻”的最后一篇的《宋公明闹元宵》为杂剧,所以,“二拍”实际有小说七十八篇。

(见书影)“二拍”与“三言”不同的是,“三言”是冯梦龙的编纂之作,只有一部分是自己创作;而“二拍”则基本上是凌濛初一人创作,殊为难得。

“三言”每篇的篇名为单句,而“二拍”的篇名为一联,这是凌濛初有意区别于冯梦龙“三言”的地方。

“二拍”的素材,除当时社会流传的故事以外,主要是“因取古今来杂碎事可新睹听、佐谈谐者,演而畅之”者(即空观主人《原序》)。

“三言”与“二拍”代表了我国古代白话小说的高峰,也开创了拟话本小说的新时期。

此后,许多文人加入了拟话本写作的行列,造成明末清初极为繁荣的景象。

明末有陆人龙的《型世言》以及《宜春香质》、《弁而钗》、《鼓掌绝尘》、《天凑巧》、《石点头》、《西湖二集》等。

每种中虽偶有佳篇,但是整个集子或一个作家达到“三言”与“二拍”的水平,则是不可能的了。

“三言”、“二拍”的思想内容“三言”、“二拍”的故事的题材,以传统的说法,为“烟粉”、“灵怪”、“传奇”、“公案”、“朴刀”、“杆棒”、“神仙”、“妖术”、“发迹”、“变泰”等,而以底层百姓的现实生活为主。

人物则遍及帝王、将相、才子、佳人、僧尼、倡优、盗贼、商贾等,而以市井细民为主。

所以,“三言”、“二拍”是一部反映我国明代生活以及我国古代文化、风情、民俗的百科全书,高扬的是市民的旗帜,展示的是明代市井生活的风情画。

“三言”、“二拍”应属世情小说,把涉及有情爱的“烟粉”归入爱情一类,则此类小说占有最大的比例。

这一类小说的可取之处,是越来越把女人当作人来尊重,从而体现出一定的平等意识,张扬着婚恋自主,男女平等。

“三言”《乔太守乱点鸳鸯谱》的乔太守,不为父母之命、媒妁之言的古训礼法所囿,认同情在婚姻中的基础作用,承认事实婚姻,敢于以“相悦为婚,礼以义起”作为重定鸳鸯谱的依据,而且出于负有教化作用的太守之口,除了难得,也反映了一种信息,乃至风气。

在“二拍”的《通闺闼坚心灯火闹囹圄捷报旗铃》中,叙述少女罗惜惜在同窗中自择恋人张幼谦,罗惜惜虽因父母贪财爱势另许巨富辛家公子而受挫,但能始终不忘旧情。

罗惜惜在父母回绝张家的提亲之后,犹说“我自一心一意守他这日罢了”。

且对知己丫鬟蜚英道:“……我两个自小情同姊妹,义等夫妻。

今日却叫我嫁着别人,如何使得?”主动邀约来往,父母面前事发,则以死抗争。

事情虽然以张幼谦中举而事谐,作大团圆结局;但是,罗惜惜在婚恋中的主动性,生死不渝的坚定性,而终能如愿以偿,应当是对自主婚姻,特别是女性自主婚姻的充分肯定。

“三言”《卖油郎独占花魁女》中,秦重只是一个卖油的,而辛瑶琴则是“花魁娘子”。

因此,秦重每感自惭形秽;辛瑶琴更是视若无睹。

秦重硬是凭着“精诚所至,金石为开”,以体贴入微的照顾,以一种对妇女--烟花女子--名妓的特有的尊重,赢得花魁娘子的芳心;辛瑶琴亦不以高堂大厦、锦衣玉食为恋,情愿“布衣蔬食,死而无怨”。

这样的相互选择,完全在相互了解、相互尊重的基础上。

充分表露出对人、人性的尊重,以及现代意义的婚恋意识。

“二拍”《同窗友认假作真女秀才移花接木》,叙述的也是两个女子自主择偶的故事,只正话前的入话诗,表明了小说的主题与作者乃至时人的态度:“从来女子守闺房,几见裙钗入学堂?文武习成男子业,婚姻也只自商量。

”而众所周知的《杜十娘怒沉百宝箱》的故事,则从悲剧的角度,即杜十娘追求自主婚姻的破灭,来对当时的制度作否定与抨击,从而让人们认识自主婚姻、自由婚姻的合理性。

“三言”“二拍”尊重妇女的另一种倾向,是对妇女贞操观异于传统的封建礼教的艺术阐释。

从人性的本质说,对爱情的忠贞是男女双方共同遵守的。

但是,在中国的封建社会里,男的可以三妻四妾,甚至把嫖妓亦视如“雅事”;女的却必须从一而终,倘事二男,则“失节事大,饿死事小”。

这不公平性是显而易见的。

“二拍”《两错认莫大姐私奔再成交杨二郎正本》中有一个有夫之妇莫大姐,私通邻居杨二郎,在商量私奔的过程中被骗卖妓院,仍不忘杨二郎旧情,经过转辗,与杨二郎终成眷属,作者的叙述口吻表示了谅解与肯定。

“三言”中的《蒋兴哥重回珍珠衫》,叙述了蒋兴哥因妻子王三巧被他人勾引而失节,在万般痛苦之中无奈休弃。

蒋兴哥反思“情变”原由,自责“贪着蝇头微利,撇她少年守寡,弄出这场丑来”;而休书中使用了“因念夫妻之情,不忍明言,情愿退还本宗,听凭改嫁”的话。

这既表示了对女性的“饮食男女”的肯定,又表示了女性失节的谅解。

小说在写蒋兴哥与王三巧各自再婚后,再度结合。

这样演绎商业社会中妇女的贞操观,是对传统观念的有力的挑战。

“二拍”《闻人生野战翠浮庵静观尼昼锦黄沙弄》,写处女尼姑静观(杨氏)爱上书生闻人生,主动以身相许而终成眷属。

作为佛门子弟,有违戒律;作为世俗少女,亦违礼教,可谓惊世骇俗。

可是作者却用认可赞赏的笔调叙写的,让闻人生“中了‘二甲’”,且在礼部刻“同年录”之前“先刻聘杨氏”,“杨氏得封恭人”,完全是自择夫而又有好结局的故事。

这显然是时代对“人欲”肯定的艺术反映。

“二拍”《满少卿饥附饱扬焦文姬生仇死报》的入话故事,叙述恩爱夫妻郑生与陆女相约:女死男不取,男死女不嫁。