隋朝时期民族关系

- 格式:doc

- 大小:33.50 KB

- 文档页数:3

专题三:中国古代的民族和对外关系一、隋唐和两宋少数民族分布1.隋唐时期:(1)突厥——6世纪中期,游牧在阿尔泰山一带。

隋朝分裂为东西突厥。

贞观初期,唐大败东突厥,唐太宗对东突厥采取开明政策,被东突厥尊为“天可汗”。

(2)回纥——原住在色楞格河一带,8世纪改名回鹘。

9世纪中期,回鹘汗国瓦解。

有的西迁至中亚。

(3)——活动在黑龙江、松花江流域。

7世纪中叶后,黑水和粟末两部强大起来。

(4)南诏——分布在云南西北洱海一带。

(5)吐蕃——青藏高原。

2.两宋时期:(1)辽——原居辽河上游一带。

(2)西夏——唐中期以来居住在宁夏、甘肃和陕西地区。

(3)大理——控制云南。

(4)金——原居松花江、黑龙江一带;灭辽后,进入黄河流域;1141年宋金议和,双方以淮水和大散关一线为界,线以北属金。

二、少数民族杰出首领及活动1.孝文帝:实行均田制,迁都洛阳,接受汉族先进文化促进北方经济的恢复,加速北方各族封建化进程和民族大融合。

2.松赞干布:7世纪中前期统一青藏高原,建立强大奴隶制政权,以逻些为政治中心;与唐朝文成公主通婚,加强唐蕃关系。

3.耶律阿保机:统一契丹各部;提倡农业;逐步接受汉族封建文化;仿照汉字偏旁创制契丹文字。

4.元昊:建立大夏国;仿唐宋建立政治制度,推行科举制;创制西夏文字。

5.阿骨打:建立金政权,定都会宁(宋金和议后迁都燕京,改名中都);实行猛安谋克制。

1114年举兵抗辽,这是解除民族压迫的正义事业,符合辽统治下的各族人民的愿望。

6.铁木真:统一蒙古各部,1206年在斡难河源召开的大会上,被推为大汗,尊称成吉思汗蒙古汗国建立;发动对外战争,蒙古军队一直打到中亚、俄罗斯,向南打到印度河流域,还不断向南进攻西夏和金。

7.努尔哈赤:他以赫图阿拉为据点经营30多年,用武力统一女真各部,并建立了兵农合一的八旗制度,促进了女真社会的发展;1616年他在赫图阿拉自立为汗,国号金,史称后金;1652年,努尔哈赤迁都沈阳,加强了对于明朝的攻势。

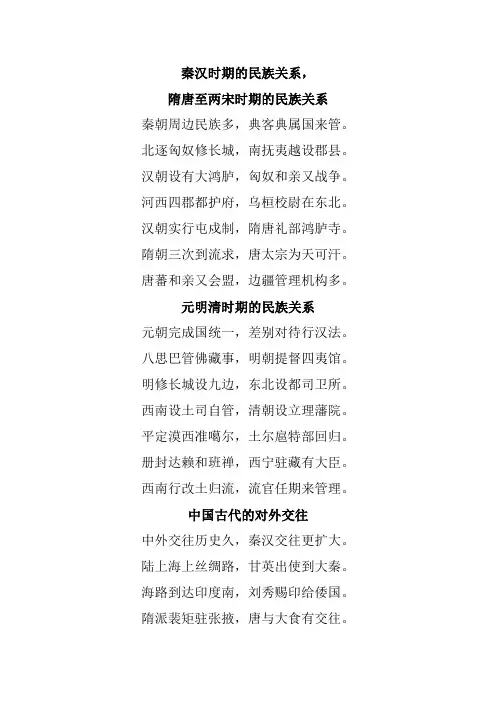

秦汉时期的民族关系,

隋唐至两宋时期的民族关系

秦朝周边民族多,典客典属国来管。

北逐匈奴修长城,南抚夷越设郡县。

汉朝设有大鸿胪,匈奴和亲又战争。

河西四郡都护府,乌桓校尉在东北。

汉朝实行屯戍制,隋唐礼部鸿胪寺。

隋朝三次到流求,唐太宗为天可汗。

唐蕃和亲又会盟,边疆管理机构多。

元明清时期的民族关系

元朝完成国统一,差别对待行汉法。

八思巴管佛藏事,明朝提督四夷馆。

明修长城设九边,东北设都司卫所。

西南设土司自管,清朝设立理藩院。

平定漠西准噶尔,土尔扈特部回归。

册封达赖和班禅,西宁驻藏有大臣。

西南行改土归流,流官任期来管理。

中国古代的对外交往

中外交往历史久,秦汉交往更扩大。

陆上海上丝绸路,甘英出使到大秦。

海路到达印度南,刘秀赐印给倭国。

隋派裴矩驻张掖,唐与大食有交往。

常骏出海到马来,宋朝海运更发达。

广州明州和泉州,马可波罗在元朝。

明朝维护朝贡制,闭关锁国在清朝。

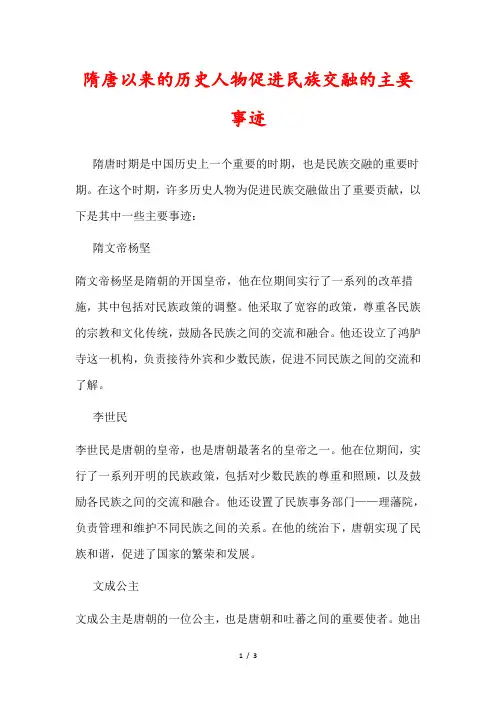

隋唐以来的历史人物促进民族交融的主要事迹隋唐时期是中国历史上一个重要的时期,也是民族交融的重要时期。

在这个时期,许多历史人物为促进民族交融做出了重要贡献,以下是其中一些主要事迹:隋文帝杨坚隋文帝杨坚是隋朝的开国皇帝,他在位期间实行了一系列的改革措施,其中包括对民族政策的调整。

他采取了宽容的政策,尊重各民族的宗教和文化传统,鼓励各民族之间的交流和融合。

他还设立了鸿胪寺这一机构,负责接待外宾和少数民族,促进不同民族之间的交流和了解。

李世民李世民是唐朝的皇帝,也是唐朝最著名的皇帝之一。

他在位期间,实行了一系列开明的民族政策,包括对少数民族的尊重和照顾,以及鼓励各民族之间的交流和融合。

他还设置了民族事务部门——理藩院,负责管理和维护不同民族之间的关系。

在他的统治下,唐朝实现了民族和谐,促进了国家的繁荣和发展。

文成公主文成公主是唐朝的一位公主,也是唐朝和吐蕃之间的重要使者。

她出嫁到吐蕃后,积极推动了两国之间的文化和经济交流。

她向吐蕃介绍了唐朝的文化和科技,同时也学习了吐蕃的宗教和文化传统。

她的婚姻联盟不仅促进了唐朝和吐蕃之间的友好关系,也推动了不同民族之间的交流和融合。

郭子仪郭子仪是唐朝的一位将领,他在平定安史之乱中立下了汗马功劳。

在战争结束后,他被任命为河西节度使,负责管理河西走廊地区。

在这个时期,他积极推动河西走廊地区的开发和建设,同时也鼓励各民族之间的交流和融合。

他尊重各民族的宗教和文化传统,维护了不同民族之间的关系稳定。

忽必烈忽必烈是元朝的皇帝,他是中国历史上第一个统一了中原和草原的皇帝。

在他的统治下,不同民族之间的交流和融合得到了进一步的促进。

他实行了一系列开明的民族政策,包括对少数民族的尊重和照顾,以及鼓励各民族之间的交流和融合。

他还设置了行省制度这一行政机构,负责管理和维护不同民族之间的关系。

在他的统治下,元朝实现了民族和谐,促进了国家的繁荣和发展。

土尔扈特部土尔扈特部是蒙古族中的一个分支,他们在明朝时期因为不满明朝政府的统治而东迁到了辽东地区。

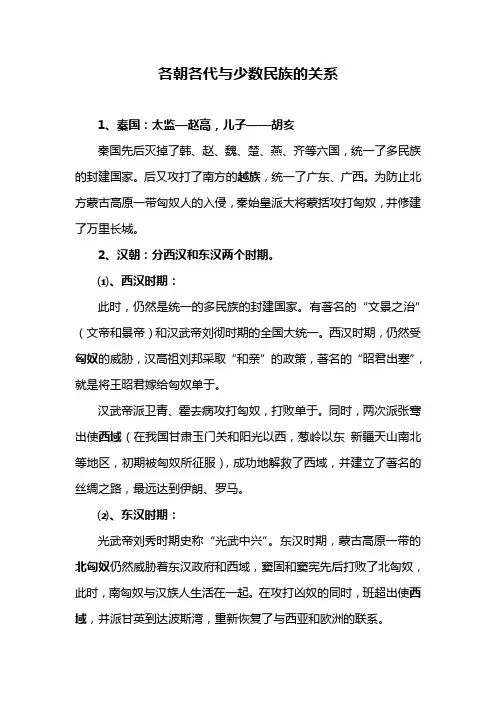

各朝各代与少数民族的关系1、秦国:太监—赵高,儿子——胡亥秦国先后灭掉了韩、赵、魏、楚、燕、齐等六国,统一了多民族的封建国家。

后又攻打了南方的越族,统一了广东、广西。

为防止北方蒙古高原一带匈奴人的入侵,秦始皇派大将蒙括攻打匈奴,并修建了万里长城。

2、汉朝:分西汉和东汉两个时期。

⑴、西汉时期:此时,仍然是统一的多民族的封建国家。

有著名的“文景之治”(文帝和景帝)和汉武帝刘彻时期的全国大统一。

西汉时期,仍然受匈奴的威胁,汉高祖刘邦采取“和亲”的政策,著名的“昭君出塞”,就是将王昭君嫁给匈奴单于。

汉武帝派卫青、霍去病攻打匈奴,打败单于。

同时,两次派张骞出使西域(在我国甘肃玉门关和阳光以西,葱岭以东新疆天山南北等地区,初期被匈奴所征服),成功地解救了西域,并建立了著名的丝绸之路,最远达到伊朗、罗马。

⑵、东汉时期:光武帝刘秀时期史称“光武中兴”。

东汉时期,蒙古高原一带的北匈奴仍然威胁着东汉政府和西域,窦固和窦宪先后打败了北匈奴,此时,南匈奴与汉族人生活在一起。

在攻打凶奴的同时,班超出使西域,并派甘英到达波斯湾,重新恢复了与西亚和欧洲的联系。

东汉后期,住在甘肃西南部和青海一带的羌族人因受东汉官吏和地主的压迫,与住在一起的汉族人奋起反抗,大大削弱了东汉政权。

3、两晋时期:分西晋和东晋两个时期。

乱世时期的西晋有著名的“八王之乱”和内迁的各少数民族的反抗。

东晋时期是南北对峙局面。

内迁的各少数民族分别在:羯jíe族人在山西东北部,鲜卑族人分别住在长城以南和河西一带,氏族人住在甘肃东南部,羌qīang族人住在陕西和甘肃东部,氏族控制着鲜卑族和羌族。

4、南北朝:南方汉人统治的称南朝,北方由鲜卑族统治的多民族大融合称北朝。

5、隋朝:北灭了南,重新统一了中国,进入了多民族大融会时期(这个时期,没有了政府和少数民族的战争,以下同),只是,隋炀帝多次发动了大规模的攻打高丽的战争。

6、唐朝:除突厥外,其他少数民族跟唐朝关系都很好。

中国古代的民族关系与对外交往知识框架一、中国古代民族关系1. 先秦时期华夏族形成。

在那个时候啊,各个部落慢慢融合,像黄帝部落和炎帝部落联合起来,在中原地区发展,就逐渐形成了华夏族的雏形。

这可是中国古代民族关系的开端呢。

不同部落之间有简单的交流,比如交换物品之类的。

周边少数民族也开始和华夏族有接触。

像北方的戎狄,南方的蛮夷,他们有时候会和华夏族发生冲突,争夺土地或者资源,但也有和平相处的时候,会互相学习一些简单的技艺。

2. 秦汉时期秦朝统一六国后,对周边少数民族采取了一系列措施。

秦始皇派蒙恬北击匈奴,把匈奴赶到了河套以北,然后修建了长城来防御匈奴。

这长城可不仅仅是一堵墙,它代表着秦朝对北方民族关系的一种态度,就是防御为主,同时也限制了双方的交流。

汉朝的时候就更复杂啦。

汉初对匈奴采取和亲政策,把公主嫁给匈奴单于,还送去大量的财物。

这是因为汉初国力还比较弱,只能用这种方式来换取和平。

到了汉武帝时期,国力强盛了,就开始对匈奴大规模用兵,卫青、霍去病等将领多次出击匈奴,取得了很多胜利,把匈奴赶到了更偏远的地方。

不过这时候也不是一味地打仗,双方在边境还是有一些贸易往来的,像在边境的互市,中原的丝绸、茶叶等可以和匈奴的马匹等进行交换。

汉朝对西域的关系也很重要。

张骞出使西域,那可是非常勇敢的行为。

他去西域一方面是为了联合大月氏共同对抗匈奴,另一方面也开启了中原和西域的正式交往。

西域的很多东西传入中原,像葡萄、苜蓿等,中原的先进技术和文化也传播到了西域。

3. 魏晋南北朝时期这一时期民族大融合。

由于战乱频繁,少数民族大量内迁,像匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等少数民族纷纷进入中原地区。

他们和汉族杂居在一起,互相学习。

少数民族学习汉族的农耕技术、文化礼仪等,汉族也受到少数民族文化的影响,比如服饰、饮食等方面。

北魏孝文帝改革就是一个典型的例子,他推行汉化政策,要求鲜卑族改汉姓、说汉语、穿汉服、与汉族通婚等,大大促进了民族融合。

第11课中国古代的民族关系与对外交往一、秦汉时期的民族关系(一)秦朝:我国统一多民族国家历史的开始。

1、周边民族:①东北夫余、乌桓;②北方匈奴;③西北羌、氐;④南方夷、越。

2、管理机构:设典客、典属国等官职来管理民族事务。

3、民族关系(边疆治理)①北逐匈奴,修筑长城;②南抚夷、越,设立南海郡、桂林郡、象郡。

(二)汉朝1、管理机构:设立大鸿胪管理民族事务。

2、民族关系(边疆治理)(1)北方①汉初对匈奴和亲政策。

②汉武帝时期,国力强盛,卫青、霍去病三次出击匈奴,取得大胜;③东汉初,匈奴分为南北两部,南匈奴内迁,逐渐汉化;④89年窦宪出击北匈奴,取胜。

后刻铭燕然山。

(2)西域①西汉在河西走廊设立武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,合称“河西四郡”,成为中原前往西域的要道。

②公元前60年,西汉设西域都护府,作为管理西域的军政机构。

(3)东北:西汉设护乌桓校尉3、边疆政策:屯戍政策。

(1)与当地民族共同开发边疆,向北方移民屯田;(2)在西域设置田官,督率戍卒屯田。

二、隋唐至两宋时期的民族关系(一)隋唐1、背景:隋朝结束了统一国家长期分裂的局面。

2、中央管理机构:尚书省的礼部及鸿胪寺。

(1)礼部的礼部司负责朝聘及册封各民族首领的礼仪,主客司负责各族朝见事宜。

(2)鸿胪寺负责宾客接待礼仪。

3、隋朝的民族关系①突厥、吐谷浑、党项等周边各族先后归附。

②加强了对岭南地区各族的统治。

589年,百越首领冼夫人迎接隋军统帅韦洸(guang )进入广州,她被册封为谯国夫人,为隋朝治理岭南起到了重要作用。

③边疆政策:在边疆推行郡县制,但往往以边疆民族的豪酋大姓任郡守、县令。

④加强与流求接触,曾三次派人抵达流求。

4、唐朝民族关系(1)边疆地区有突厥、回纥、吐蕃、南诏、渤海等地方政权。

唐朝政府与它们都保持密切联系。

(2)西北边疆各族称唐太宗为“天可汗”。

(3)与吐蕃:①和亲,文成公主、金城公主先后入藏。

②会盟:唐蕃之间数次会盟。

(4)与南诏:南诏的13个王中有10人经唐朝加封,南诏王多次遣子弟入唐学习。

第1篇一、隋朝的统一与短暂繁荣1. 隋朝的建立隋朝(581年-618年),是中国历史上一个短暂但极为重要的朝代。

公元581年,北周外戚杨坚篡位称帝,建立隋朝,定都长安(今陕西省西安市)。

杨坚即隋文帝,他在位期间,国家政治稳定,经济繁荣,为隋朝的统一奠定了基础。

2. 隋朝的统一隋文帝在位期间,通过一系列军事和政治手段,先后消灭了北齐、北周、北燕、突厥等割据政权,实现了中国历史上的第二次大一统。

隋朝的统一,结束了长达数百年的分裂局面,为中国封建社会的进一步发展创造了有利条件。

3. 隋朝的繁荣隋朝时期,国家政治稳定,经济繁荣。

农业、手工业、商业都有较大发展。

隋文帝实行均田制,使土地得到合理分配,农业生产得到恢复和发展。

手工业方面,陶瓷、丝绸、纺织、制陶等产业都有显著进步。

商业方面,长安、洛阳等大都市商业繁荣,丝绸之路贸易兴盛。

二、唐朝的崛起与辉煌1. 唐朝的建立公元618年,隋朝灭亡,李渊建立唐朝,定都长安。

李渊即唐高祖,他在位期间,国家政治稳定,经济繁荣,为唐朝的崛起奠定了基础。

2. 唐朝的统一唐朝初期,虽然实现了对全国的统一,但边疆地区仍有不少割据势力。

唐太宗李世民即位后,通过军事和政治手段,逐步消灭了这些割据势力,实现了国家的真正统一。

3. 唐朝的繁荣唐朝是中国封建社会的鼎盛时期,政治、经济、文化、科技等方面都取得了辉煌的成就。

(1)政治制度唐朝政治制度完善,实行三省六部制。

三省指中书省、门下省、尚书省,六部指吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部。

这种制度有利于国家政治的稳定和行政效率的提高。

(2)经济发展唐朝时期,农业、手工业、商业都取得了显著的发展。

农业方面,实行均田制,推广水稻种植,农业生产水平不断提高。

手工业方面,陶瓷、丝绸、纺织、制陶等产业都有很大进步。

商业方面,长安、洛阳等大都市商业繁荣,丝绸之路贸易兴盛。

(3)文化繁荣唐朝文化繁荣,诗词、书法、绘画、音乐、舞蹈等艺术形式都取得了辉煌的成就。

隋朝时期民族关系

登州大佬李隋朝处于中国封建社会第二个统一王朝的建立阶段,其疆域的确立也是“五胡乱华”之后重新走向统一的初始阶段。

这一阶段的疆域不仅包括统一政权管辖下的边缘地区,而且包括大一统格局中的少数民族生活区域。

隋朝立国伊始,中国尚未完全统一,其辖区仅为长城以南、长江以北地区。

南朝政权统治己颜于瓦解之际,不足为患,统一江南地区乃大势所趋。

而隋王朝面临的真正对手是北方的突厥政权。

如何处理两者之间的关系是摆在隋王朝面前的一道难题。

因为这种关系不仅影响到中原王朝与突厥内部,而且会影响到整个国家的稳定,对其他民族的政治、经济、文化的发展都产生了影响。

同时,隋朝亦幵始对东北地区的经营和管理,密切着中原地区与东北地区诸少数民族间的关系,促进该地区少数民族尤其是契丹族的发展,为广大的东北地区重新纳入中原王朝的管辖奠定基础。

一、隋王朝与突厥的关系

公元581年,杨坚建立隋朝,强大的中原王朝的出现影响到其与突厥

政权间的关系。

有隋一代,隋朝与突厥间的关系几经反复,期间突厥多次南下侵扰隋朝北部边地,隋初,隋朝对突厥南下极为忧惧,处于明显的防御态势,在这一背景下,“远交近攻,离强合弱”成为了隋王朝处理突厥关系的战略方针。

具体而言,“远交近攻”就是联合距隋王朝较远的而不构成直接威胁的突厥部

落及其蕃属,而把主要精力用于距隋朝边地较近的突厥及其属部。

所谓“离强合

弱”有两层含义:其一是对于突厥汗国内部而言,对于与大可汗有矛盾的诸部落,

努力使其脱离大可汗统治,并促成它们的联合,从而达到分化大可汗实力之目的。

其二是隋朝支持或扶植力量较弱的部落,达到共同抗击突厥较大部落的目的,从内部瓦

解突厥政权,既壮大隋朝的联盟力量而相对削弱突厥汗国的实力。

文帝时期先后支持阿波可汗、沙钵略可汗、启民可汗就是这种战略方针的反应,最终,启民可汗归降隋朝,隋统一东突厥地区,但随后始毕可汗重新称霸北部边疆,所以可以确定的是,中原与突厥的政治、军事实力决定着北部边疆地区的稳定和各地的政治态势。

而经济、文化的背景在当时并非决定性因素。

文帝时期采取积极的分化手段,并以此为基础实施积极的防御,最终换来北疆的安定。

尤其是启民可汗时期,中原王朝与突厥间保持友好往来,对包括突厥族在内的北疆诸族的发展奠定政治基础。

其后,由于隋场帝推行错误的民族政策,加之内忧外患,突厥趁机扩大势力。

始毕可汗统治下的突厥政权重新站在中原王朝的对立面,造成隋末唐初北部边疆的复杂政治格局。

二、隋王朝与突厥的关系

隋朝初立,在处理与周边民族的关系上采取相应的措施。

东北边疆地区作为

隋代北疆的重要组成部分,发生很大变化。

诸族纷纷向隋朝贡,建立政治隶属关

系,中原王朝与东北边疆民族间政治、经济、文化诸方面的交流,巩固着隋朝东

北边疆地区的稳定,民族融合得到强化,而契丹与高丽、突厥、中原王朝皆关系密切。

可以说契丹处在各政权角逐的中间地带,先后臣属于高丽、突厥,隋统一北方之后,又主动接受隋朝的管辖。

契丹在三者夹缝中寻找生存和发展的机遇,难于同其他三者相抗衡,只能依附于较强大的政权以求自身稳定,契丹在这时期遂融入中华民族一体化的格局中。

总的来说,有隋一代,立国初期,民族关系比较稳定,隋

文帝积极推行“远交近攻,离强合弱”的方针,着重解决东突厥问题,使之归附

中原王朝,为北疆地区的稳定扫除障碍;而对于东北边疆诸族则采取安抚措施,

保持该地区稳定发展。

在此期间,契丹在隋王朝的支持下获得进一步发展。

后期,

由于隋场帝推行错误的民族政策,导致东突厥势力站在中原王朝的对立面,再次威胁北疆地区和平安定的局面。

契丹在与隋朝战争中受到重创,势力渐衰。

契丹是这时期东北边疆较有影响力的民族之一,其与中原王朝的关系影响着东北边疆地区的民族稳定和民族发展。

总之,隋王朝与突厥、契丹间的关系影响着北疆地区的政治格局。

民族关系的新变化奠定了隋末唐初北疆政治格局的复杂性。