案例式医案医话精粹-金实

- 格式:docx

- 大小:15.92 KB

- 文档页数:2

中医医案的特点中医的医案,也称病案,是中医临床实践的记录,它的起源可以追溯到上古时代。

据《周礼·天官》记载,周朝宫廷医疗机构中的医生为人治病时,如果遇到病人因故死亡,医生必须把病人死亡的情况记录下来,呈报给主管医疗事务的医师。

可见中国医学很早就已经有了关于疾病诊疗的记录。

西汉名医淳于意(仓公)曾经把自己诊治病人的情况作过详细的记录,称之为“诊籍”。

司马迁为淳于意立传时,收载了淳于意的25则“诊籍”。

这是目前所见最早的中医医案资料。

自《史记》以来,历代史书中的医家传记大多记有医家的医案,藉以反映其医术成就。

笔记、方志和文集等类古籍中,也有不少医案资料。

历代中医著作中更是保存了大量的医案。

明代医家江瓘和他的儿子江应宿二人花费了近20年功夫精心搜集整理,将散见于各类书籍中的医案分类著录,集成了医学史上第一部医案专著《名医类案》。

此后医案的著述开始受到中医界的广泛重视。

明清两代先后出现了一批医案著作,其中既有类似《名医类案》那样汇集诸家医案成帙的,如清代魏之琇的《续名医类案》、俞震的《古今医案按》;也有医家个人的医案专辑,如清代医家喻嘉言的《寓意草》、叶天士的《临证指南医案》等。

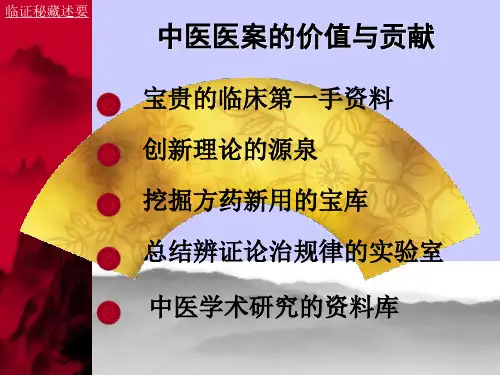

医案是中医临证的资料,它具体体现了中医理法方药的综合应用。

医家本人记录医案,目的是积累和总结诊疗经验。

而学医者通过医案,则可以开阔眼界,增长见识,学到他人的经验。

章太炎对中医医案作过很高的评价,他称“中医之成绩,医案最著,名家工巧,悉萃于是。

学者要想寻求前人心得,钻研医案可收事半功倍之效。

”近代名医秦伯未编纂《清代名医医案精华》,其自序谓:“合病理、治病于一,而融会贯通。

卓然成一家言,为后世法者,厥惟医案。

”认为医案融通理论和实践,是中医著述中最有价值的一部分。

明代以前,医案的书写并没有什么规范的格式,基本上是一种随笔的记录。

写法上主要采用叙事的手法,整个疾病诊疗的过程包括病人病情及其变化转归情况,医生的诊治方药和效果,医患双方的心理和交流,医生的心得感想等等,都可以列入医案的内容。

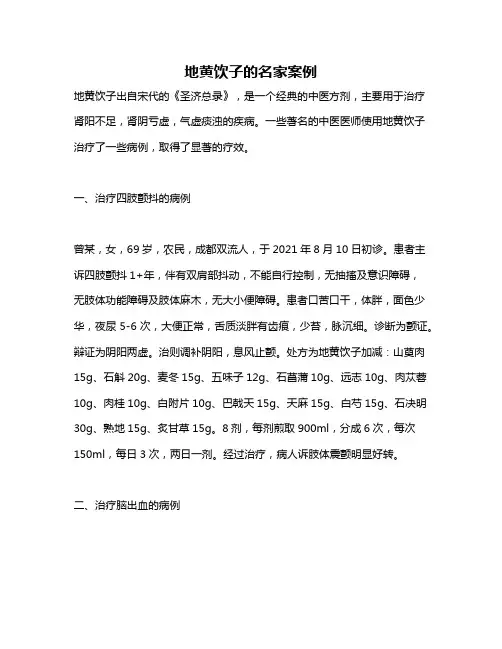

地黄饮子的名家案例地黄饮子出自宋代的《圣济总录》,是一个经典的中医方剂,主要用于治疗肾阳不足,肾阴亏虚,气虚痰浊的疾病。

一些著名的中医医师使用地黄饮子治疗了一些病例,取得了显著的疗效。

一、治疗四肢颤抖的病例曾某,女,69岁,农民,成都双流人,于2021年8月10日初诊。

患者主诉四肢颤抖1+年,伴有双肩部抖动,不能自行控制,无抽搐及意识障碍,无肢体功能障碍及肢体麻木,无大小便障碍。

患者口苦口干,体胖,面色少华,夜尿5-6次,大便正常,舌质淡胖有齿痕,少苔,脉沉细。

诊断为颤证。

辩证为阴阳两虚。

治则调补阴阳,息风止颤。

处方为地黄饮子加减:山萸肉15g、石斛20g、麦冬15g、五味子12g、石菖蒲10g、远志10g、肉苁蓉10g、肉桂10g、白附片10g、巴戟天15g、天麻15g、白芍15g、石决明30g、熟地15g、炙甘草15g。

8剂,每剂煎取900ml,分成6次,每次150ml,每日3次,两日一剂。

经过治疗,病人诉肢体震颤明显好转。

二、治疗脑出血的病例梁某,男,时年52岁。

患者于2019年5月16日突发头痛、呕吐、左侧肢体偏瘫,脑CT检查示右侧基底节区出血量约12mL破入脑室,住院治疗20多天。

首诊证候为神识昏昧,口舌歪斜,左侧肢体不遂,懒言,二便不能自禁,舌绛而嫩,苔少,脉弦、双尺沉细无力。

西医诊断为脑出血。

中医诊断为中风——中脏腑(肾精亏虚,虚风内动)。

治法为补肾益精,平衡阴阳。

处方为地黄饮子加减:熟地黄20克、山茱萸30克、肉苁蓉12克、巴戟天12克、熟附子6克(先煎)、远志6克、麦冬15克、五味子6克、生白芍15克、石菖蒲12克、生龙骨20克(先煎)、茯苓12克、生牡蛎20克(先煎)、龟甲20克(先煎)、怀牛膝15克、肉桂4克(后下)。

以上两个案例表明地黄饮子在临床应用中具有很好的效果。

在使用时需要根据患者的具体病情和体质情况来制定治疗方案。

同时也要注意中药治疗需要长期坚持才能取得最佳疗效。

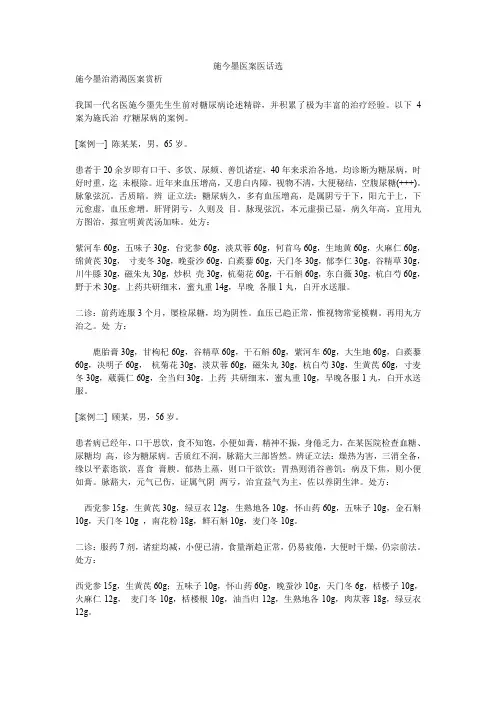

施今墨医案医话选施今墨治消渴医案赏析我国一代名医施今墨先生生前对糖尿病论述精辟,并积累了极为丰富的治疗经验。

以下4案为施氏治疗糖尿病的案例。

[案例一] 陈某某,男,65岁。

患者于20余岁即有口干、多饮、尿频、善饥诸症,40年来求治各地,均诊断为糖尿病,时好时重,迄未根除。

近年来血压增高,又患白内障,视物不清,大便秘结,空腹尿糖(+++)。

脉象弦沉。

舌质暗。

辨证立法:糖尿病久,多有血压增高,是属阴亏于下,阳亢于上,下元愈虚,血压愈增。

肝肾阴亏,久则及目。

脉现弦沉,本元虚损已显,病久年高,宜用丸方图治,拟宣明黄芪汤加味。

处方:紫河车60g,五味子30g,台党参60g,淡苁蓉60g,何首乌60g,生地黄60g,火麻仁60g,绵黄芪30g,寸麦冬30g,晚蚕沙60g,白蒺藜60g,天门冬30g,郁李仁30g,谷精草30g,川牛膝30g,磁朱丸30g,炒枳壳30g,杭菊花60g,干石斛60g,东白薇30g,杭白芍60g,野于术30g。

上药共研细末,蜜丸重14g,早晚各服1丸,白开水送服。

二诊:前药连服3个月,屡检尿糖,均为阴性。

血压已趋正常,惟视物常觉模糊。

再用丸方治之。

处方:鹿胎膏30g,甘枸杞60g,谷精草60g,干石斛60g,紫河车60g,大生地60g,白蒺藜60g,决明子60g,杭菊花30g,淡苁蓉60g,磁朱丸30g,杭白芍30g,生黄芪60g,寸麦冬30g,葳蕤仁60g,全当归30g。

上药共研细末,蜜丸重10g,早晚各服1丸,白开水送服。

[案例二] 顾某,男,56岁。

患者病已经年,口干思饮,食不知饱,小便如膏,精神不振,身倦乏力,在某医院检查血糖、尿糖均高,诊为糖尿病。

舌质红不润,脉豁大三部皆然。

辨证立法:燥热为害,三消全备,缘以平素恣欲,喜食膏腴。

郁热上蒸,则口干欲饮;胃热则消谷善饥;病及下焦,则小便如膏。

脉豁大,元气已伤,证属气阴两亏,治宜益气为主,佐以养阴生津。

处方:西党参15g,生黄芪30g,绿豆衣12g,生熟地各10g,怀山药60g,五味子10g,金石斛10g,天门冬10g ,南花粉18g,鲜石斛10g,麦门冬10g。

中医书籍1:《关于十二正经与奇经八脉动画》黄帝内经难经医林掇英桂林古本伤寒论药铺林中华本草8卷神农本草经古今图书集成医部全录.doc明清名医全书大成(陆懋修冯兆张沈金鳌李时珍叶天士)神农本草经彩色图谱(全)《伤寒论条辨》明×方有执编著《思考中医》刘力红秦伯未《中医入门》《图表诠释金匮要略新义》余无言编《用药心得十奖》焦树德编《图表注释伤寒论新义》余无言编《本草崇原》张志聪《郑钦安医书阐释:医理真传医法圆通伤寒恒论》唐步祺阐释《本经疏证邹澍(清)(上卫57)》《本经序疏要邹澍(清)(上卫57)》《本经续疏邹澍(清)(上卫57)》《濒湖脉学》《扁鹊心书》《长沙方歌括--陈修园》《陈苏生医集纂要》《曹氏金匮伤寒发微合刊1956》《陈修园伤寒医诀串讲》《陈修园金匮方歌括》《程门雪医案(上海科技2002)》《陈修园金匮要略浅著》《陈修园医学全书》《串雅内外编》《当代医家论经方》《读过金匮卷十九陈伯坛1956》《读过伤寒论陈伯坛1954》《敦煌古医籍考释马继兴1988》《敦煌中医药精萃发微丛春雨2000》《读过伤寒论》中医书籍2:扶阳安髓止痛汤治疗阳虚阴火牙痛217例复泰草堂医论高尿酸血证和痛风的治疗古本伤寒杂病论校评蔡德元1992儿科临床处方手册(吴中匡主编2002年)费伯雄-医醇胜义桂林孤本伤寒杂病论胡希恕单穴治病选萃吕景山等主编1993桂林古本伤寒杂病论黄帝内经素问集注,灵枢集注--张志聪黄帝内经灵枢校注语译(修正版)胡希恕经方理论与实践皇汉医学丛书五中国内科医鉴皇汉医学黄帝内经素问校注语译(修正版)金匮要略方论集注黄竹斋1957金匮方歌括--陈修园金匮要略今释陆渊雷1955经方实验录金匮要略注--张志聪金匮要略浅注--陈修园兰台轨范--徐灵胎历代中医珍本集成(八)论药集恽树珏景岳全书历代中医珍本集成(二)内经讲义恽树珏历代中医珍本集成(二)群经见智录恽树珏类经附翼--张景岳历代中医珍本集成(十七)临证笔记恽树珏黄帝内经太素理论骈文历代中医珍本集成(十七)论医集恽树珏历代中医珍本集成(二三)风劳鼓病论恽树珏历代中医珍本集成(二六)保赤新书恽树珏历代中医珍本集成(十一)金匮翼方选按恽树珏历代中医珍本集成(五)伤寒论研究恽树珏灵枢经脉翼历代中医珍本集成(三八)药?医案全集恽树珏临证用药经验--龚士澄刘渡舟--金匮要略诠解刘渡舟--伤寒挈要明清名医全书--郑钦安明清名医全书大成(陈修园医学全书)(无缺本)景岳新方砭--陈修园明清名医全书大成(冯兆张医学全书)家庭健康百科知识丛书家庭医疗卫生百科刘渡舟--伤寒论通俗讲话明清名医全书大成(孙一奎医学全书)明清名医全书大成(万密斋医学全书)明清名医全书大成(陈修园医学全书)明清名医全书大成(汪昂医学全书)明清名医全书大成(缪希雍医学全书)名老中医之路内经知要白话解张登本(三秦2000)明清名医全书大成(唐容川医学全书)蒲辅周医疗经验破鳖斋医草龚士澄1988明清名医全书大成(汪石山医学全书)秦伯未《中医临证备要》清宫药引精华伤寒论今释陆渊雷1955伤寒论集注黄竹斋1957伤寒论浅注--陈修园伤寒论类方汇参左季云1957伤寒医诀串解--陈修园神农本草经伤寒论语释李克绍1982伤寒论宗印--张志聪慎疾刍言--徐灵胎神农本草经读--陈修园伤寒真方歌括--陈修园时方妙用--陈修园时方歌括--陈修园唐步琪咳嗽辨证论治王正龙--疑难杂症的治疗方法唐宗海医学勿听子俗解八十一难经(明)熊宗立医宝秘囊--王成德赵绍琴内科学(杂病证治)医贯砭--徐灵胎太素珍本a医法圆通医学三字经--陈修园医学从众录--陈修园王正龙疑难杂症医学真传--高士宗医学要诀--张志聪医林五十年--麻瑞亭1986医学心悟易学精华丛书易学精要邹学熹1992易学精华丛书易学图解邹学熹1993易学精华丛书医易汇通邹学熹1992医学衷中参西录腑脏经络按摩针灸心悟张璐医学全书中国秘方验方精选曾德环等编1992中医精髓图解汤泰元1997中国秘方验方精选续集曾德环等编1992中医疾病预测学杨力1991周莓声灸绳中医诊疗要览(增订本)大塚敬节1953恽铁樵遗著选见智录续篇读金匮翼1989左季云证治实验录1999足部反射区按摩法“附子不宜与瓜蒌同用”之我见“火神派”述略20世纪上海地区擅用附子六大家灵枢经《章次公医案》中附子的应用三《章次公医案》中附子的应用一附子配半夏临床应用体会从吴佩衡临床经验探析附子的临床应用中医书籍3附子为百药之长上--附子用法述略《章次公医案》中附子的应用四附子温五脏之阳善用益之滥用误之--朱良春用附子的经验功夫全在阴阳上打算中--火神派案例赏析之二寒热真假最紧要处(上)--火神派案例赏析之四寒热真假最紧要处(下)--火神派案例赏析之五麻黄细辛附子汤加味治疗肾阳虚感冒100例疗效观察祝味菊伤寒质难湿重于热即重附子巧用附子治顽症浅谈姜、桂、附的临床应用阴阳为纲统分万病上--郑钦安学术思想探讨之一阳气困郁每仗附子引火归原药物应用考辨阴阳为纲统分万病中--郑钦安学术思想探讨之一谈祝味菊先生医案中附子制川乌的应用四逆汤中附子甘草配伍规律研究章次公先生应用附子甘草配伍规律研究郑钦安及其著作阴阳为纲统分万病下--郑钦安学术思想探讨之一祝味菊善用附子上、下茶饮保健顾问百病自测郑钦安学术思想探析附子增强药效的作用常见病自测火神派述略常见中老年疾病的防治儿科手册减肥新法与技巧附子为百药之长下--附子用法述略家庭医学百科美容化妆400问食物疗法老年食养食疗老年百病防治手纹诊治四季保健食谱饮食疗法1500方实用中药炮制学实用气功外气疗法小儿常见病家庭单验方针灸大成手掌与疾病中老年保健手册太极金书自我调养好治病中医疾病预测学中西医结合耳鼻喉科正统道藏目录六祖坛经讲记了凡四训讲记藏外道书目录佛教与中国文化家庭保健药膳制作400法王凤仪嘉言录黄帝内经素问直解类经--张景岳秦伯未《金匮要略杂病浅说》秦伯未《内经类证》内科名家黄文东学术经验集齐氏医案伤寒类方--徐灵胎秦伯未《内经知要浅解》《治疗格律》伤寒论类方法案汇参左季云著2000伤寒论集注--张志聪伤寒论十四讲伤寒论校注刘渡舟主编叶天士《外感温热篇》前十条阐释针灸心传质疑录--《张景岳》医学实在易--陈修园“火神派”再述中国医易学邹学熹1989《章次公医案》中附子的应用著名蜀医卢铸之生平及学术思想功夫全在阴阳上打算上、下--火神派案例赏析之一、三见微知著擅用附子附子配伍方法之探析临证秘验录--朱晓鸣中国炙疗集要浅谈附子之毒江苏省90位名中医成功因素与临床情况的调查报告内经知要周岩本草思辨录难经经释--徐灵胎寒热真假最紧要处上--火神派案例赏析之四中华本草2,9,10古今名医奇病治法三百种伤寒解惑论素问识千金要方肘后备急方太素饮膳正要中医之钥修正版经络针灸心法古代针灸医案翻译按各家针灸医籍选中国五千年气候变迁的再考证皇汉医学丛书系列《伤寒论》脉法研究全息胚针灸学临证概要董氏奇穴针灸学骨伤方歌白话解张步桃演讲提博气的诊断和治疗方法戴丽三医疗经验选文魁脉学针灸经穴图考-黄竹斋孙秉严40年治癌经验集孙秉严治疗肿瘤临床经验孙秉严治癌秘方中国中药材真伪鉴别图典:常用贵重药材、进口药材分册、常用根及根茎药材分册肝病证治概要圆运动的古中医学上编共五册产前产后宜忌手册白话中医四部经典之灵枢素问金匮伤寒温病条辨杂病论、方讲义伤寒论、方讲义伤寒方法经方歌括-杂病伤寒医宗金鉴伤寒金匮汇证诠解-廖厚泽三指禅明堂浅义-气功经络学浅说古老而年轻的科学-廖育群慎斋遗书伤寒名方解析伤寒杂病论会通切脉针灸治癌症脾胃论(全本)马王堆医书沈绍九医话林如高正骨经验针灸腧穴图谱(修订版)针灸心扉手相手纹手诊冉雪峰医著全集腑脏图点穴法伤寒汲古图版《真气运行法》伤寒知要伤寒析疑聿修堂医学选中国汤液经方伤寒杂病论传真林如高骨伤验方歌诀方解清代名医医话精华李冠仙医话精华蔡友敬临床经验集董建华老年病案集东阳名老中医经验录中医诊治精要中医临床验案汇辑第六辑河南省卫生展览会资料汇辑中医中药4诊余随笔医话医论荟要医学碎金录2新编外科秘方大全中国历代名医医话大观(上、下册)秘传证治要诀及类方中医必读女科三书评按医门补要医门新录医论医案荟萃医论选萃第一集医伦疑案医林锥指医林一介医门真传医林误案医效选录医林五十年医学碎金录医林绳墨医林蒐雅医学文摘近十年来日本中医临床经验选(1971-1981)医林漫步医林漫笔医学文摘医林典故医学问对医海珠玉医学新悟医海丹心医笔谈医验大成医海拾贝--江苏当代老中医经验选医药丛谈医案助读倚云轩医话医案集虞山墩头丘陈氏方案余氏附子经验集医方经验汇编翼经经验录医案医话选第一辑余无言医案中医书籍4中医书籍4.ISO目录:读书析疑与临证得失-何绍奇.pdf古今名医验方秘方.chm胡国栋临床经验集.pdf壶隐医案.pdf湖北名老中医经验选.pdf湖南省老中医医案选.pdf湖南中医医案选辑第一集.pdf湖岳村叟医案.pdf湖州十家医案.pdf华廷芳医案选.pdf黄石屏.pdf黄寿人医镜.pdf黄伟林医案.pdf黄文东医案.pdf黄一峯医案医话集.pdf回春录新诠.pdf焦树德临床经验辑要.pdf今古医苑奇案.pdf金子久专辑.pdf津门医粹.pdf近代江南四家医案医话选.pdf近代名医学术经验选编范文甫专辑.pdf 近代名医学术经验选编金子久专辑.pdf 近代名医学术经验选编叶熙春专辑.pdf 近代中医流派经验选集(第二版).pdf近代中医名家论治中风病荟萃.pdf经方临证集要.pdf经验资料汇编中医内科临床.pdf颈肩腰腿痛病案集.pdf景岳学说研究(第一集).pdf菊人医话.pdf开启中医之门运气学导论.pdf柯与参医疗经验荟萃.pdf孔伯华医案.pdf孔伯华医集.pdf孔氏医案.pdf来春茂医话.pdf老中医经验汇编第一集.pdf老中医经验汇编第一期.pdf老中医经验汇编.pdf老中医经验选(续辑).pdf老中医经验选.pdf老中医经验选编4.pdf老中医经验选编5.pdf老中医经验选编.pdf老中医临床经验选.pdf老中医临床经验选编第一辑(上).pdf 老中医医案选第一辑.pdf老中医医案选.pdf老中医医案医话选.pdf历代名医老年病案评析.pdf历代名医临证经验精华.pdf历代名医医案选讲.pdf历代无名医家验案.pdf历代针灸名家医案选注.pdf历代著名中医误诊挽治百案析.pdf莲舫秘旨碎玉篇.pdf临床辩证施治备要.pdf临床经验回忆录.pdf临床经验集.pdf临床实践浅谈.pdf临床心得选集第二辑.pdf临床心得选集(第一辑).pdf临床心得医案选(二).pdf临床心得医案选(一).pdf临床验集(第二版).pdf临度庐医藁.pdf临诊一得录.pdf临证笔录秘验集.pdf临证会要.pdf临证见解.pdf临证经验荟萃.pdf临证录.pdf临证论医集.pdf临证秘津.pdf临证偶拾(张羹梅医案).pdf临证实效录.pdf临证心得.pdf临证心得选.pdf临证新悟.pdf临证医案医方(修订本).pdf临证用药经验.pdf临症初探.pdf临症心得选.pdf临症医案医方.pdf刘纯医学全集.pdf刘渡舟临证验案精选.pdf刘惠民医案.pdf刘季文医论医案集.pdf刘启庭医学经验荟萃.pdf刘寿山正骨经验(修订版).pdf刘树农医论选.pdf刘越医案医论集.pdf娄多峰论治痹病精华.pdf陆观虎医案.pdf陆银华治伤经验.pdf路志正医林集腋.pdf论古今理论精华集团内临床成果新编实用中医内科学.pdf 论症指迷新编(附医案选).pdf罗元恺论医集.pdf洛阳专区中医治疗经验汇集(一).pdf马云翔医学学术经验选编.pdf孟河费氏医案.pdf孟河马培之医案论精要.pdf孟河四家医集.pdf绵阳地区老中医经验选编(二).pdf绵阳地区老中医经验选编(三).pdf勉斋临证医诀.pdf名老中医经验汇编.pdf名老中医经验全编(上册).pdf名老中医经验全编(下册).pdf名老中医医话.pdf名医奇方秘术第二集.pdf名医奇方秘术第三集.pdf名医奇方秘术第一集.pdf名医特色经验精华.pdf名医医术精萃.pdf名医针灸精华.pdf名医珍言录.pdf名中医治病绝招.pdf名中医治病绝招续编.pdf内科精华评述.pdf内科临证录.pdf内科名家陈道隆学术经验集.pdf内科名家黄文东学术经验集(1).pdf内科名家严苍山学术经验集.pdf内蒙古名老中医临床经验选粹.pdf南方医话.pdf南平专区中医药学术研究参考资料创刊号.pdf 南平专区中医药学术研究参考资料第贰期.pdf 南郑医案选.pdf宁夏中医药学术经验汇编第一集.pdf欧阳锜.pdf潘春林医案.pdf破鳖斋医草.pdf蒲辅周医案.pdf蒲园医案.pdf祁振华临床经验集.pdf起死回生集第一辑.pdf潜村医案.pdf强和亭医案手迹.pdf乔保钧医案.pdf秦伯末医文集.pdf冉雪峰医案.pdf任继然临床经验录.pdf三十种病治验灵.pdf三湘医萃:医话.pdf三湘医粹:医案.pdf山西名老中医经验汇编.pdf山西省中医药临床实效要录第一辑.pdf陕西名老中医经验选.pdf上海地区名老中医临床特色经验集(I).pdf 上海老中医经验选编.pdf尚友堂医案.pdf申江医萃内科名家陈道隆学术经验集.pdf沈阳市老中医经验选编第一集.pdf肾病综合征.pdf盛国荣医案选.pdf施今墨对药临床经验集.pdf施今墨临床经验集.pdf时门医述.pdf实习医案选辑.pdf寿石轩医案.pdf四川省中西医合作临床治疗经验第一辑.pdf 素问入式运气论奥.pdf孙谨臣儿科集验录.pdf孙鲁川医案.pdf孙润斋医案医话.pdf孙允中临证实践录.pdf台北临床三十年.pdf唐福舟医验汇粹.pdf田宗汉医寄研究.pdf通江庐医藁.pdf桐山济生录.pdf万济舫临证辑要.pdf万友生医案选.pdf王海滨医案选.pdf王静安临床精要.pdf王孟英医案.pdf王渭川临床经验选.pdf王渭川疑难病证治验选.pdf王修善修证笔记.pdf王玉润教授五十年论医集.pdf魏长春临床经验选辑.pdf巫百康临床经验集.pdf吴安庆医案医论选.pdf吴光烈临床经验集.pdf吴菊方医案.pdf吴门曹氏三代医验集.pdf吴少怀医案.pdf吴士彦临证经验集老中医临证经验汇编·第三辑.pdf 吴中医集临证类.pdf五十年临证得失录.pdf现代名医医案选析.pdf现代名中医类案选.pdf现代名中医内科绝技.pdf现代医案选第一集.pdf现代医案选集.pdf现代著名老中医临床诊治荟萃.pdf向日老中医临证实录.pdf谢海洲论医集——中华医药家系列.pdf谢映庐医案附一得集.pdf新医林改错《内经·素问》分册.pdf邢锡波医案集.pdf邢锡波医案选.pdf邢子亨医案.pdf杏春医论——中医阴阳、方药的理论与证治.pdf杏林拾翠.pdf许玉山医案.pdf悬壶集.pdf悬壶漫录.pdf雪斋读医小记.pdf言庚孚医疗经验集.pdf颜德馨临床经验辑要.pdf燕山医话.pdf燕医传薪录(1).pdf燕医传薪录.pdf杨志一医论医案集.pdf姚贞白医案.pdf叶熙春专辑.pdf叶心清医案选.pdf医案选编7.pdf医案选编.pdf易学精华从书医易汇通邹学熹1992(1).pdf易学精华从书易学精要邹学熹1992(1).pdf易学精华从书易学图解邹学熹1993(missing p38)(1).pdf 豫章医萃——名老中医临床经验精选.pdf袁正瑶医术验案集锦.pdf袁子谦医疗经验选.pdf岳美中老中医治疗老年病经验.pdf岳美中论医集.pdf岳美中医案集.pdf岳美中医话集(增订本).pdf云南省老中医学术经验交流会资料选编.pdf杂病证治郭士魁临床经验选集.pdf杂病证治.pdf湛园医话.pdf张伯臾医案.pdf张琪临床经验辑要.pdf张赞臣临床经验选编.pdf张泽生医案医话集.pdf张志豪论医集.pdf张志雄医案选.pdf张子琳医疗经验选辑.pdf章次公医案.pdf章太炎医论猝病新论.pdf章真如医学十论.pdf章真如中医临床经验集.pdf赵棻医疗经验(选集).pdf赵金铎医学经验集.pdf赵绍琴临床400法.pdf赵绍琴临证验案精选.pdf赵文魁医案选.pdf赵锡武医疗经验.pdf浙江名中医临床经验选辑(第一辑).pdf浙江省中医药临床经验汇编第二辑.pdf诊籍续焰——山东中医验案选.pdf治验回忆录2.pdf治验回忆录.pdf治验回忆录.pdf中草药临床实验录.pdf中国当代中医特效疗法临证精萃.pdf中国名老中医药专家学术经验集4.pdf中国名老中医药专家学术经验集 2.pdf中国现代名中医医案精华第三集1.pdf中国现代名中医医案精华(一).pdf中医百家谈.pdf中医基础理论图表解.pdf中医经验集锦.pdf中医临床200解2.pdf中医临床200解.pdf中医运气学.pdf竹棠医镜.pdf中医书籍5目录:《本草纲目》医案类编.pdf《古方医案选编》上集.pdf《何氏历代医学丛书》之七清代名医何元长医案(上、下).pdf 百家验案辨证心法.pdf宝山县老中医经验选编.pdf北方医话.pdf北京名医鲍友麟论胃肠病.pdf北京市老中医经验选编.pdf病案讨论汇编第二辑.pdf病案讨论汇编第一辑.pdf病案讨论集.pdf餐菊轩医辑.pdf长江医话.pdf长宁医萃.pdf陈良夫专辑.pdf陈树森医疗经验集粹.pdf成都市中医药治疗经验选辑.pdf成都中医学院老中医医案选第二集.pdf成人医案.pdf程门雪医案.pdf疮疡经验录.pdf慈济医话第一卷.pdf慈溪光绪医方选议.pdf从中医药典籍符咒龟卜探讨其宗教疗法和疾病观念.pdf 丛桂草堂医草.pdf崔文彬临证所得.pdf当代名医证治汇粹.pdf邓铁涛临床经验辑要.pdf丁甘仁医案.pdf丁甘仁医案续编.pdf杜雨茂肾病临床经验及实验研究.pdf儿科妇科针灸科外科周介人参订卷四.pdf二续名医类案(上、下集)1.pdf方 涛医案.pdf福安专区中医药学术经验交流会资料汇编.pdf福建省龙海溪地区老中医学术经验汇编.pdf福建省龙溪地区老中医学术经验汇编.pdf福建省中医临床经验汇编.pdf福建中医医案医话选编(第二辑).pdf福州医案医话第一辑.pdf乾祖望耳鼻喉科医案选粹.pdf乾祖望医话.pdf乾祖望中医五官科经验集.pdf簳山草堂医案.pdf高辉远经验研究.pdf耿鉴庭.pdf古代卷6.pdf古代卷8.pdf古代卷11.pdf古方今病.pdf古方医案选编中、下集.pdf古方医案选编上集.pdf古方医案选编中、下集.pdf古今救误.pdf古今名医医案选评.pdf古今医案按.pdf古妙方验案精选.pdf古医案奇观.pdf顾氏评注印机草.pdf顾西畴城南诊治.pdf顾西畴方案.pdf顾兆农医案选.pdf怪病妙治选析.pdf关幼波肝病、杂病论.pdf关幼波临床经验选.pdf广西老中医医案选.pdf广州近代老中医医案医话选编.pdf贵州省中医学术经验选编.pdf国内期刊中医药资料索引.pdf海外医话.pdf寒热真假一百案.pdf韩哲仙治肝经验录.pdf汉方临床治验精粹.pdf何任临床经验辑要.pdf何任医案选.pdf何世英医案.exe何书田医著四种.pdf河北中医验案选.pdf河南省名老中医经验集锦.pdf贺季衡医案.pdf横泖病鸿医案选精.pdf洪天吉医学论文集.pdf洄溪医案.pdf菁菁园诊余笔谈.pdf冷庐医话卷二.pdf冷庐医话卷三.pdf冷庐医话卷四.pdf冷庐医话卷五.pdf冷庐医话卷一.pdf冷庐医话冷庐医话补编.pdf冷庐医话考注.pdf冷庐医话(第二卷).pdf冷庐医话(第六卷).pdf冷庐医话(第三卷).pdf冷庐医话(第四卷).pdf冷庐医话(第五卷).pdf冷庐医话.pdf历代笔记医事别录.pdf临证指南医案.pdf柳宝治医案.pdf脉学心悟.pdf孟河四家医集2.pdf名医类案.pdf明清中医珍善孤本精选(九)医騐录二集序.pdf 明清中医珍善孤本精选(九)医騐录二集自序.pdf 明清中医珍善孤本精选(九)医医十病有序.pdf 评校柳选四家医案.pdf奇症汇.pdf潜厂医话.pdf清代宫廷医话.pdf清代名医医案精华曹仁伯医案精华.pdf清代名医医案精华巢崇山医案精华.pdf 清代名医医案精华陈莲舫医案精华.pdf 清代名医医案精华陈良夫医案精华.pdf 清代名医医案精华丁甘仁医案精华.pdf 清代名医医案精华何书田医案精华.pdf 清代名医医案精华金子久医案精华.pdf 清代名医医案精华凌晓五医案精华.pdf 清代名医医案精华马培之医案精华.pdf 清代名医医案精华秦笛桥医案精华.pdf 清代名医医案精华王九峰医案精华.pdf 清代名医医案精华王旭高医案精华.pdf 清代名医医案精华吴鞠通医案.pdf清代名医医案精华薛生白医案.pdf清代名医医案精华叶天士医案.pdf清代名医医案精华尤在泾医案.pdf清代名医医案精华张聿青医案精华.pdf 清代名医医案精华张仲华医案精华.pdf 清代名医医案精华赵海仙医案精华.pdf 清代名医医案精华.pdf清代名医医话精华程观泉医话精华.pdf 清代名医医话精华何鸿舫医话精华.pdf 清代名医医话精华李修之医话精华.pdf 清代名医医话精华齐有堂医话精华.pdf 清代名医医话精华王孟英医话精华.pdf 清代名医医话精华魏筱泉医话精华.pdf 清代名医医话精华魏玉璜医话精华.pdf 清代名医医话精华吴东晹医话精华.pdf 清代名医医话精华徐灵胎医话精华.pdf 清代名医医话精华徐玉臺医话精华.pdf 清代名医医话精华许恩普医话精华.pdf 清代名医医话精华许珊林医话精华.pdf 清代名医医话精华姚龙光医话精华.pdf 清代名医医话精华余听鸿医话精华.pdf 清代名医医话精华喩嘉言医话精华.pdf 清代名医医话精华张石顽医话精华.pdf 清代名医医话精华张畹香医话精华.pdf 清代名医医话精华张希白医话精华.pdf 清代名医医术荟萃.pdf清宫医案研究.pdf任应秋论医集.pdf沈氏女科辑要.pdf施慧治疗男女不育症专集.pdf实用临床月经病学.pdf四肢躯乾皮肤病诊疗选方大全.pdf胎病论浅谈.pdf太和医案选.pdf潼南县老中医经验集.pdf头面皮肤病诊疗选方大全.pdf外科病实用方.pdf外科与皮肤疾病千首妙方.pdf万氏家传广嗣纪要.pdf王九峰医案2.pdf王九峰医案.pdf王孟英医书全集归砚录.pdf王孟英医著精华.pdf王琦男科学.pdf王氏医案译注.pdf王旭高临证医案.pdf王旭高医案.pdf未刻本叶天士医案发微.pdf问斋医案(点校本).pdf问斋医案.pdf吴鞠通医案.pdf吴佩衡医案.pdf五官科病实用方.pdf先哲医话.pdf小儿疾病千首妙方.pdf小儿疑难病辨证治疗.pdf新编妇人大全良方.pdf杏林小品.pdf杏轩医案续录.pdf杏轩医案并按.pdf续名医类案.pdf续名医类案.pdf薛氏医案选下册内科摘要女科撮要保婴撮要.pdf 眼科临床实用中药.pdf眼科临床药物.pdf眼科名家姚和清学术经验集.pdf眼科外用中药与临床.pdf叶氏医案存真疏注.pdf叶天士医案大全.pdf叶天士诊治大全——叶天士医案研究.pdf医理衡正.pdf医学入门(上、下.pdf医学衷中参西录第二册.pdf医学衷中参西录第三册.pdf医学衷中参西录第一册.pdf医验随笔第三集(四).pdf。

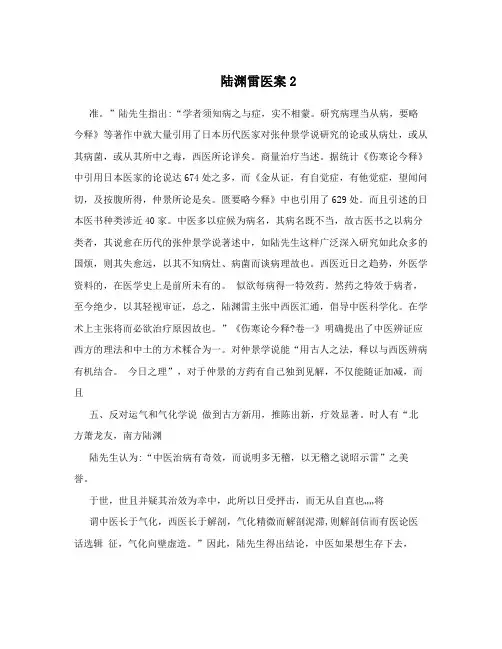

陆渊雷医案2准。

”陆先生指出:“学者须知病之与症,实不相蒙。

研究病理当从病,要略今释》等著作中就大量引用了日本历代医家对张仲景学说研究的论或从病灶,或从其病菌,或从其所中之毒,西医所论详矣。

商量治疗当述。

据统计《伤寒论今释》中引用日本医家的论说达674处之多,而《金从证,有自觉症,有他觉症,望闻问切,及按腹所得,仲景所论是矣。

匮要略今释》中也引用了629处。

而且引述的日本医书种类涉近40家。

中医多以症候为病名,其病名既不当,故古医书之以病分类者,其说愈在历代的张仲景学说著述中,如陆先生这样广泛深入研究如此众多的国烦,则其失愈远,以其不知病灶、病菌而谈病理故也。

西医近日之趋势,外医学资料的,在医学史上是前所未有的。

似欲每病得一特效药。

然药之特效于病者,至今绝少,以其轻视审证,总之,陆渊雷主张中西医汇通,倡导中医科学化。

在学术上主张将而必欲治疗原因故也。

”《伤寒论今释?卷一》明确提出了中医辨证应西方的理法和中土的方术糅合为一。

对仲景学说能“用古人之法,释以与西医辨病有机结合。

今日之理”,对于仲景的方药有自己独到见解,不仅能随证加减,而且五、反对运气和气化学说做到古方新用,推陈出新,疗效显著。

时人有“北方萧龙友,南方陆渊陆先生认为:“中医治病有奇效,而说明多无稽,以无稽之说昭示雷”之美誉。

于世,世且并疑其治效为幸中,此所以日受抨击,而无从自直也……将谓中医长于气化,西医长于解剖,气化精微而解剖泥滞,则解剖信而有医论医话选辑征,气化向壁虚造。

”因此,陆先生得出结论,中医如果想生存下去,就必须使中医科学化。

除了主张以近代科学和医学知识充实中医学之编者按:本部分内容主要来源于《中医新生命》杂志,同时参考《近外,陆先生主张摒弃五行、六气、十二经脉等学说。

他重要的理论之一,代江南四家医案医话选》相关资料。

因为所编辑内容多较为零散,编者就是认为中医主要在治疗上胜过西医,而中医治疗当首推仲景,但是仲大致按照每一小段文中涉及到的知识点,依中医理、法、方、药的规律景的《伤寒论》不以五行六气学说为主要依据,既然中医的治疗不是根将其排序。

施今墨医案解读第一章传染性疾病(外感病)第一节感冒一、风寒外袭张某男50岁病历号52、41、3811周前,晚间外出沐浴,出浴室返家途中即感寒风透骨,汗闭不出,当夜即发高热,鼻塞声重,周身酸楚。

服中成药,汗出而感冒未解,寒热日轻暮重,口干、便结、胸闷、不欲食。

舌苔黄厚,脉洪数有力。

【辨证立法】浴后感寒,腠理紧闭,阳气不得发越,遂致高热,虽服成药汗出而寒邪化热不解,必清里以导邪出,拟七清三解法治之。

【处方】杭白芍10克川桂枝5克(同炒)酒条芩6克炒枳壳5克淡豆豉10克鲜生姜3片全瓜蒌24克薤白头10克(同捣)苦桔梗5克杏仁泥10克炙甘草梢3克大枣3枚白苇茅根各15克紫油朴5克炒栀子6克【解读】浴后汗出,毛孔开张,骤遇寒风侵袭,汗闭不出而发高热,患者虽服成药发汗,然外感并未能解,病邪入里化热,此时当以表里双解,患者里热重于表寒,故以清里为主、解表为辅,七清三解为法,清解比例恰当,患者只一诊即愈。

本案以桂枝汤、栀豉汤合瓜蒌、薤白治之。

施师对于胸闷不食、便结气滞者,常以苦桔梗、炒枳壳、杏仁泥、薤白头调理气机,用之多效。

杭白芍——桂枝杭白芍敛阴和营,养血柔肝,调和肝气为主;桂枝振奋气血,调畅血脉,达卫气以和营解肌为要。

二药伍用,发汗之中寓有敛汗之意,和营之内有调卫之力。

白芍养血敛阴而不滞邪,桂枝和营解肌而不伤阴。

二药相合,一收一散,一寒一温,相互制约,而收调营卫、和气血、启发心阳、益阴止汗之功。

注:杭白芍为浙江产者,商品名为杭白芍,为施师所习用。

桂枝色赤,入于血分,可通血脉;白芍善走阴分,能益阴护里,缓急止痛。

桂枝又能振奋脾阳,白芍又善养胃阴。

二者相合,一阴一阳,共奏通调血脉、缓急止痛、振奋中阳、调整脾胃功能。

桂枝、白芍伍用,出自张仲景《伤寒论》,名曰桂枝汤。

治外感风寒表虚证,症见发热、汗出、鼻鸣干呕、口不渴、舌苔薄白、脉浮缓。

《伤寒论》云:“太阳病,头痛、发热、汗出、恶风,桂枝汤主之。

”又云“病人脏无他病,时发热自汗出而不愈者,此卫气不和也,先其时发汗则愈,宜桂枝汤。

医话四则[教学目的]1.掌握文中生僻字的读音;掌握文中出现的通假字、古字、异体字;掌握文中重点词语;掌握文中重点语句的今译;掌握文中出现的实词活用及语序变化等古汉语语法现象。

2.医话是中医著述载体之一,其特点是形式多样,短小活泼,以小见大,意味隽永。

熟悉医话体裁。

[教授方法]教师讲授为主,讨论式为辅。

[教授学时]2学时[教学内容]一、生僻字羁犷妃黛蚌肱傥沮讵昃二、繁体字單儕開寫曉禦寵賣辦籠鄭總樞繼齋三、通假字、古今字、异体字1、直()嫔御閤()妃苦痰嗽。

2、忽闻外间呌()云。

3、喫()了今夜得睡。

4、扣()其所从来。

5、后註()者多以世业之谓。

6、徧()览前贤注释。

7、诊其脉至而不定,如火薪然()。

四、重点词语1、矜奇2、轻重3、孟浪4、羁延5、(字)期6、直(嫔)7、市(药)8、比(晓)9、傥(以)10、扣(其)11、顷(见)12、给(之)13、不肖14、(以)质15、望洋16、镇日17、浪(决)18、讵(日未昃)19、(讵日未)昃20、累累21、如响斯应22、(薪)然23、惟(于此)五、指出语法现象1、良将用兵,法云贵速。

2、而用甘草之细小者。

3、又有医人工于草书者。

1、人咸不之信。

六、今译:1、又有医人工于草书者,医案人或不识,所系尚无轻重,至于药名,则药铺中人岂能尽识草书乎?孟浪者约略撮之而贻误,小心者往返询问而羁延。

可否相约同人,凡书方案,字期清爽,药期共晓?2、携入禁庭授妃,请分两服以饵。

是夕嗽止,比晓面肿亦消。

内侍走白,天颜绝喜,锡金帛,厥直万缗。

3、医必父而子,子而孙,如是其业则精,始服其药,若传至曾元,更为名医矣。

4、细思其故,得毋来诊时日已西沉,行急而咳亦甚,因之气塞脉乱,乃有此象欤?然惟于此而愈不敢自信矣。

七、阅读嘗讀古方每有藥味之下不注分兩而於末一味下注各等分者今人誤認爲一樣分兩余竊不能無疑焉夫一方之中必有君臣佐使相爲配合況藥味有厚薄藥質有輕重若分兩相同吾恐駕馭無權難於合轍也即如地黃飲子之熟地菖蒲分兩可同等乎天真丹之杜仲牽牛分兩可同等乎諸如此類不一而足豈可以各等分爲一樣分兩哉或曰子言是矣然則古人之不爲注定而云各等分者何謂耶愚曰各者各別也古人云用藥如用兵藥有各品猶之將佐偏裨各司厥職也等者類也分類得宜如節制之師不致越伍而嘩也分者大小不齊各有名分也惟以等字與上各字連讀其爲各樣分兩意自顯然今以等字與下分字連讀則有似乎一樣分兩耳千里之錯失於毫釐類如是耳窺先哲之不以分兩明示後人者蓋欲令人活潑潑地臨證權衡毋膠柱而鼓瑟也竊以爲古人之用心如此不揣愚陋敢以質諸高明(《吴医汇讲》卷八朱升恒《方药等分解》)要求:1、给上文标点2、注释文中加横线的词语3、文意填空:作者认为各等分的意思是()。

专家使用桂枝汤临床案例锦集真理与谬论,相对与绝对……都是相反相成的互根关系,如果你承认:“现实的即合理的”就等于否定无理,因为任何谬论当它被提出时都是现实的。

另一方面,现实只在文字像中存在,文字上的现实,不是过去就是未来,从这个角度上看又很难把握现实。

释加牟尼,当他已经大彻大悟了宇宙的真谛时,对弟子们提出关键性问题,反倒无言以对,只留下了“拈花”的故事让人自己去悟,是很值得深思的。

佛教留下了那么多经文,但又指出悟佛(禅)不可受缚于文字像。

的确是这样,同样一个字,词或文章,不仅不同的人可能赋予不同理解;同一个人在不同时间回味起同一篇文章时,也可能会有许多不同的理解或感悟。

“相对论”本来是对认识的进一步深化,对本来就不想费力钻研和探索知识的人,则赋予“相对论”另外的含义,成了停止研究的借口,每当辩论中自己理屈词穷时,只要用一句:“凡事都是相对的,……”也就作了结论,并可证明,既无高低也无是非胜负。

“相对论”为什么竟有如此大的能量呢?这当然与其在科学上的成就有关,更与相对概念的普及和时髦相关,相对与绝对的互根关系已在前面有过专文论述,从严格意义上讲,对于由阴阳互根的固有属性所体现的物质,精神现象,任何只强调一极的提法,都是片面的。

“相对论”实质是讲的“相对绝对论”或“绝对相对论”,因为“相对论”已经形成巨大的能量,提出“绝对论”加以补充和平衡,看来是符合机缘的。

用三十二个字比起直接使用“绝对论”显得似乎更谨慎,如果认真审视一下其全部内涵又不单纯是“绝对论”。

因为关于表述阴阳排列组合的三十二字,前十个字强调的是可变性,比较性,即:阴为阴中阳,阳为阳中阴。

是说任何原来意义上的具体的阴或阳,都是针对特定场在比较中所定的性,当场的条件变化时,原来的定性不能再适应,明确指出用更阴的场作为中性标准时,原来的定性就由阴转化为阳;用更阳的场作为中性标准时,原来的阳性就由阳转化为阴。

这十个字中,从其对转化条件的明确表述和超时空适应性上讲又是绝对的。

金实教授治疗类风湿性关节炎医案浅析

039011129

金实教授是南京中医药大学博士生导师、主任医师,江苏省重点学科中医内科学首席学科带头人,江苏省名中医。

金实教授长期从事中医临床、教学、科研工作,擅长治疗类风湿关节炎、红斑狼疮、干燥综合征等疑难病。

学术上注重学习经典,提倡衷中参西,主张辨病与辨证相结合,致力于理法方药的研究。

笔者在实习期间有幸跟师学习抄方1月,现撷取金实教授治疗类风湿性关节炎病例一则,结合金实教授学术思想及临床经验进行浅析。

医案:

孙某,女,50岁,盐城人。

初诊:2015年10月20日。

主诉:膝关节肿痛1年。

患者膝关节肿痛,左膝为著,患处有热感,活动时加重。

近来出现指、腕关节疼痛,晨僵至下午,食纳可,夜寐尚可,大小便正常,舌质红,苔苔黄腻,脉细。

查体:膝关节压痛,肤温偏高,指关节肿胀压痛。

辅助检查:CRP:38.45g/L,RF(+),ESR10mm/h。

MR:左膝轻度退变,膝关节滑膜及关节囊增厚,内侧半月板均退变。

处方:痹痛方+独活12g,川牛膝10g,白芍20g,丹皮10g,桂枝10g,玄胡15g,黄柏10g,连翘15g,制附片10g,炒苡仁30g,砂仁(后下)4g,共14剂。

扶他林1支外用。

二诊:2015年11月6日。

药后关节疼痛好转,无热感,晨僵扔明显,纳可,有时胃痛,苔脉同前。

处方:10.20方去丹皮、炒苡仁,加陈皮6g,雷公藤10g。

共28剂。

三诊:2015年12月8日。

经治疗,患者手指腕关节疼痛晨僵基本消失,仅天气变化偶有不适,膝关节已不肿,灼热感消失,活动后仍痛,两肩关节隐痛,纳可,便调,苔脉同前。

辅助检查:血常规(-),ESR10mm/h;肝肾功能:AST20U/L,ALT16U/L,CCP0.6,AKA(-)处方:10.20方去丹皮、炒苡仁,加陈皮6g,白豆蔻(后下)5g,雷公藤10g。

共28剂。

(注:痹痛方:防风15g,白芷12g,威灵仙20g,蜈蚣3条,甘草6g;功效:祛风通络止痛。

)

按语:患者类风湿性关节炎诊断明确,关节肿痛1年,属于中医“痹症“范畴。

痹痛方中,防风味辛、甘,性微温,祛风解表、胜湿止痛;白芷味辛,性温,解表散寒、祛风止痛;威灵仙味辛、咸,性温,祛风除湿、通络止痛;蜈蚣味辛,性温,搜风通络;与甘草配伍,缓急止痛。

诸药合用,病邪除,气血畅,疼痛自止。

初诊时,患者肤温高,舌红苔黄腻,热象较重,取牡丹皮、黄柏、连翘等清热凉血,取清热通络止痛之意;桂枝疏风解肌通络;下肢、手指关节又有肿胀疼痛,加用独活、牛膝引经下行。

二诊时,患者胃感不适,予陈皮行气健脾;患者久病不愈,邪气入络,络脉瘀阻,取雷公藤理气活血,散结通络之功。

三诊时患者疼痛缓解,原方巩固。

后患者关节疼痛缓解,触痛减轻,重回信心,行动已无大碍,肝肾功能正常,血沉,CRP 基本正常,长期门诊治疗,随访1月,病情尚稳。

类风湿性关节炎(RA)是一种以关节和关节周围组织的非感染性炎症为主的全身性自身免疫性疾病,主要病理为滑膜炎。

临床主要表现是关节肿胀、疼痛、晨僵等,属中医学痹证范畴。

金实教授指出类风湿关节炎的病理因素当紧扣风、寒、湿、热、痰、瘀六端,特征如下:风邪,“风为百病之长”“风者,百病之始也”,发病快、变化多,疼痛游走并遇风加重;寒邪,易伤阳气、凝滞收引筋脉,易表现为冷痛、拘急;湿邪,阻遏气机,凝滞血脉,常表现为漫肿酸痛麻木;热邪,雍滞筋脉,病变部位出现红肿、灼热,疼痛;RA病久,往往多痰多瘀:肿胀局限、皮下结节为痰;关节刺痛、僵硬、局部瘀斑为瘀。

取《金匮要略》“风湿相搏,一身尽疼痛,法当汗出而解”之义,金实教授还特别指出湿邪在RA的发病过程中

起着重要作用。

无论内湿、外湿均可流注关节,继而痹阻于内,或遇风寒热等外邪,留滞经脉,痹阻气血,或湿痹卫阳,筋脉失其温养;或郁而化热;或湿阻营气,筋脉失其濡养而挛急。

湿聚日久可自身化痰,也可痹阻经脉气血而成瘀。

RA大多病程迁延,日久不愈,耗伤正气,内舍于脏,形成本虚标实之症。

正虚在辨证时当注意区分气血不足与肝肾亏虚的不同,根据临床表现辨析病机,随症施治。

金实教授认为临床之症多较复杂,不可拘泥于书本,当实事求是,辨证论治。

金师自拟“痹痛方”:防风、白芷、威灵仙、蜈蚣、甘草,诸药合用共奏祛风通络之功,以此基础方临症加减,疗效颇佳。

临床和实验研究显示,痹痛方能显著改善类风湿性关节炎活动期关节疼痛、关节肿胀、晨僵等症状、体征及中医证候指标;能明显降低类风湿因子滴度、血沉、C反应蛋白、免疫球蛋白等实验室指标。

可能与痹痛方抗炎镇痛、抑制滑膜增生、抑制炎性细胞因子的过度产生、调节免疫紊乱等作用有关。

痹痛方的加减运用:内外皆寒,合麻黄附子细辛汤加减;沉寒痼冷,合大乌头煎;热象重,合白虎加桂枝汤加减,选加黄柏、黄芩、水牛角、丹皮、赤芍、山栀等;寒热错杂,合桂枝芍药知母汤加减;湿邪甚,选加羌活、独活、苍术、薏苡仁、晚蚕砂、防己等;血虚者,选加当归、地黄、阿胶、鸡血藤等;气血两虚,合黄芪桂枝五物汤加减;肢体肿胀局限,麻木重着,皮下结节,选加天南星、白芥子、半夏、僵蚕;痛甚,选加制川乌、制草乌、徐长卿、全蝎、蜂房、元胡、马钱子;筋脉不利,有牵拉感,选加伸筋草、木瓜、薏仁等;关节变形,选加油松节、天南星、桃仁、白芥子等;瘀象明显,选加地鳖虫、水蛭、莪术、三棱、虎杖、当归、鬼箭羽等;游走性或全身性关节疼痛,选加寻骨风、乌梢蛇、海风藤等;颈椎病及肩颈不适疼痛,合葛根四物汤;上肢疼痛不利,选加姜黄、桂枝、羌活等;下肢疼痛不利,选加川牛膝、独活、木瓜等;腰部疼痛,选加桑寄生、续断、杜仲;小关节疼痛,选加土贝母、猫眼草等;足跟痛,选加怀牛膝、骨碎补等;类风湿性关节炎病情活动甚重,肝功能尚正常者选加雷公藤、青风藤等;血沉高,选加生石膏、知母、黄柏等。

在为期1月的跟师抄方过程中,让我体会深刻的不仅仅是痹痛方在临证加减下对于治疗类风湿性关节炎所显现出的疗效,还有金实教授对于其他各类风湿免疫性疾病的准确辨证及严谨的处方思路。

金实教授问诊详细,望诊全面,并且不厌其烦地对每一个前来就诊的患者进行体格检查,结合相关辅助检查,做出明确诊断,不拘泥于单纯的中药治疗,灵活运用中西医的优势,标本兼治,为患者提供最佳治疗方式。

无论是学术思想方面还是医德医风方面都值得我们学习。