乙型病毒性肝炎的发病机制

- 格式:doc

- 大小:72.50 KB

- 文档页数:8

乙型病毒肝炎的临床治疗研究[摘要] 乙肝是一种严重危害人类健康的传染性疾病,也是我国当前流行最为广泛、危害性最严重的一种传染病。

据调查,全世界约有3.5亿慢性乙肝携带者,其中25%的人有很大可能死于乙肝或其相关并发症。

实际上,全球范围内,每年约有一百万人死于hbv 感染,乙肝已成为排名第九的致死疾病。

乙肝具有传播快、不易察觉、影响范围广等特点,由于目前医学上对慢性乙型肝炎的抗病毒治疗还没有有效根治的治疗方法,因此研制有效治疗药物及临床治疗方法显得尤为重要。

本文先阐述了乙型肝炎的分类、发病原理等基础知识,然后通过临床诊断、治疗目标等展开探讨,研究目前乙型肝炎的治疗方法手段,并提出一些治疗上的合理化建议,旨在为乙型肝炎的临床治疗提供第一手资料,早日攻克这一医学难题。

[关键字] 乙型肝炎;发病机制;治疗现状;治疗方法1乙型肝炎的发病机制乙型病毒性肝炎是由乙肝病毒(hbv)引起的,它以肝脏炎性病变为主要特征,治疗不及时,可造成其他器官损害的一种传染病。

乙型肝炎广泛流行于世界各国,儿童和青壮年都是易发人群,少数患者甚至转化为肝硬化或肝癌。

乙型病毒性肝炎没有固定的流行期,一年四季中均可发病,但多属属于散发类型。

调查研究表明,近年来我国乙肝发病率呈明显上升趋势。

乙型肝炎的传播速度快、影响范围广,其主要传播途径包括母婴传播、性接触传播、带病毒器官移植传播、针头注射品传播以及其他密切接触。

笔者认为,乙型肝炎的这种传播特点是由其发病机制决定的。

具体来说,人体肝细胞受乙肝病毒入侵后,乙肝病毒本身并不直接引起肝细胞病变,而是进一步利用肝细胞摄取养料,提供其赖以生存的资源,然后迅速在肝细胞内复制。

病毒复制的乙肝表面抗原、乙肝e抗原和乙肝核心抗原都释放在肝细胞膜上,激发人体的免疫系统来辨认,并发生反应。

这种在肝细胞膜上发生的抗原抗体反应可造成肝细胞的损伤和破坏,从而产生一系列临床症状。

2我国乙型肝炎的治疗现状慢性乙型肝炎的治疗目标主要有一下几方面:第一,有效缓解症状,减轻患者痛苦;第二,抑制或清除肝脏内病毒复制;第三,减轻肝脏炎症坏死、抗纤维化;第四,改善预后,阻止病情进展;第五,延长生存期,保证正常生活,提高患者的生活质量。

乙肝的病因治疗与预防乙型肝炎,即乙型病毒性肝炎,是由乙型肝炎病毒引起的(HBV)全身性传染病主要由肝损伤引起。

其传播方式主要包括母婴传播、血液、体液传播和性传播。

乙肝病毒可能存在于乙肝患者的血液、精液、唾液和牛奶中,但血液中乙肝病毒含量最高,唾液含量很低,所以一起吃饭一般不会导致乙肝传播,但如果乙肝病毒复制活跃,患者有口腔溃疡、牙龈出血等,一起吃饭传播乙肝的风险就会增加。

但没有必要过度恐慌,因为乙肝疫苗接种是预防乙肝的可靠方法,乙肝疫苗可以刺激人体产生乙肝表面抗体,从而保护身体不被乙肝病毒感染。

因此,如果家庭等密切接触者患有乙肝,建议检查乙肝两半。

如果乙肝表面抗体阳性,则表明您对乙肝病毒免疫,感染风险极低;如果乙肝表面抗体阴性,建议及时注射乙肝疫苗,防止感染。

因此,乙肝主要通过母婴传播、血液、体液传播和性传播。

一般来说,一起吃饭不会感染乙肝,但建议尽快接种乙肝疫苗,以防止乙肝病毒感染。

感染乙型肝炎病毒不可避免地会引起身体免疫反应,从而产生不同的血清免疫标志物,目前认为乙型肝炎的发病机制与身体的免疫反应密切相关,特别是细胞免疫反应,身体的年龄特征决定了身体免疫系统的成熟度,婴儿免疫系统处于发展过程中,此时病毒清除能力差,免疫容易慢性,成人免疫系统发育完整,短期内容易免疫清除,因此表现为急性乙型肝炎,当身体免疫功能低,免疫耐受性不完全时,HBV 当基因突变逃避免疫清除时,也会导致慢性肝炎。

当身体处于超敏反应、大量抗原抗体复合物产生和激活休息系统时,在大量炎症因素的参与下,可导致大量肝细胞坏死,即重型肝炎。

乙型肝炎病毒主要侵犯肝细胞,在肝细胞内定居复制,因此乙型肝炎患者常表现为肝功能异常,乙型肝炎肝损伤主要由免疫复合物引起,如急性乙型肝炎可导致血清病变,由于免疫复合物沉积在血管壁和关节腔滑膜,激活补充,慢性乙型肝炎循环免疫复合物沉积在血管壁,导致膜肾小球肾炎伴肾综合征,临床称为肝肾综合征。

乙型肝炎的早期症状一般表现为食欲不振、全身疲劳、厌倦油腻食物、恶心、肝痛、黄疸(巩膜、皮肤黄染)、肝肿胀(充实)伴有压痛、敲击痛、肝掌、蜘蛛痣、毛细血管扩张或肝病面部,部分病例伴有脾肿胀。

肝炎科普小知识肝炎是一种常见的传染病,它主要通过病毒感染引起。

根据病毒的不同类型,肝炎可分为甲型、乙型、丙型、丁型和戊型肝炎等多种类型。

以下是一些关于肝炎的科普小知识,希望能够帮助大家更好地了解和预防肝炎。

一、肝炎的病因肝炎的病原体主要是各种病毒,其中乙型肝炎病毒(HBV)和丙型肝炎病毒(HCV)是最常见的两种。

乙型肝炎病毒主要通过血液、性接触和母婴传播,丙型肝炎病毒主要通过血液传播。

此外,肝炎还可以由其他病毒、细菌、寄生虫等引起。

二、肝炎的传播途径肝炎主要通过血液、性接触和母婴传播。

血液传播是最常见的途径,如输血、注射毒品、使用未经消毒的注射器等。

性接触是乙型和丙型肝炎病毒传播的重要途径,而母婴传播主要发生在妊娠期间和分娩过程中。

三、肝炎的症状肝炎的症状各不相同,但一般都有一些共同的表现,如乏力、食欲不振、恶心、呕吐、腹泻、黄疸等。

部分患者可能还会出现肝区疼痛、肝大等症状。

需要注意的是,有些患者可能没有明显的症状,但仍然可以传播病毒给他人。

四、肝炎的预防预防肝炎的最有效方法是接种疫苗。

乙型肝炎和丙型肝炎都有相应的疫苗可供接种,接种后可以有效预防感染。

此外,注意个人卫生,避免使用未经消毒的注射器和剃刀,避免性行为中的不安全行为也是预防肝炎的重要措施。

五、肝炎的治疗肝炎的治疗主要包括药物治疗和支持治疗。

药物治疗主要是使用抗病毒药物来抑制病毒复制,减轻病情。

支持治疗包括休息、饮食调理、补充营养等,可以帮助患者恢复健康。

六、肝炎的并发症肝炎如果得不到及时治疗,可能会出现一些严重的并发症。

如肝硬化、肝癌等。

因此,早期诊断和治疗对于肝炎患者非常重要。

七、肝炎的防控措施为了控制和预防肝炎的传播,需要采取一系列的防控措施。

包括加强对肝炎的宣传教育,提高公众的健康意识;加强医疗机构的感染控制措施,确保医疗过程的安全性;加强对高危人群的关注和管理,及早发现和治疗肝炎患者。

总结起来,肝炎是一种常见的传染病,但它是可以预防和治疗的。

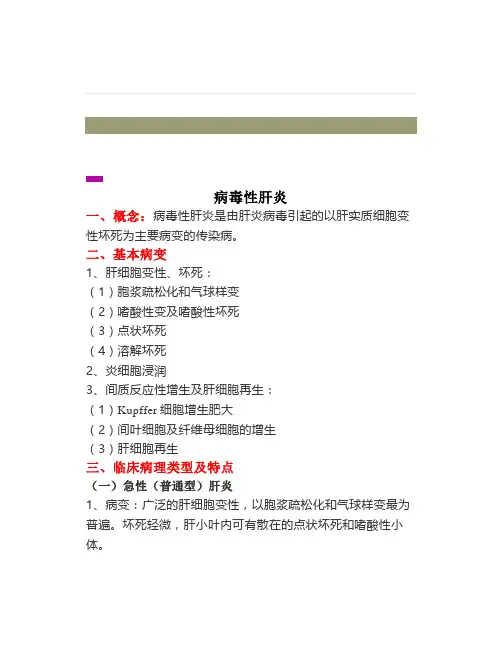

病毒性肝炎一、概念:病毒性肝炎是由肝炎病毒引起的以肝实质细胞变性坏死为主要病变的传染病。

二、基本病变1、肝细胞变性、坏死:(1)胞浆疏松化和气球样变(2)嗜酸性变及嗜酸性坏死(3)点状坏死(4)溶解坏死2、炎细胞浸润3、间质反应性增生及肝细胞再生:(1)Kupffer细胞增生肥大(2)间叶细胞及纤维母细胞的增生(3)肝细胞再生三、临床病理类型及特点(一)急性(普通型)肝炎1、病变:广泛的肝细胞变性,以胞浆疏松化和气球样变最为普遍。

坏死轻微,肝小叶内可有散在的点状坏死和嗜酸性小体。

2、临床病理联系:肝大、肝区疼痛或压痛的原因。

血清谷丙转氨酶(SGPT)等升高,肝功能异常。

黄疸。

3、结局:本型肝炎患者多数在6个月内治愈。

约5%-10%的乙型肝炎、70%的丙型肝炎可转为慢性肝炎。

(二)慢性(普通型)肝炎:病程持续半年以上。

桥接坏死、碎片状坏死;间质胶原纤维增生。

轻度慢性(普通型)肝炎:点状坏死。

汇管区慢性炎细胞浸润,少量纤维组织增生。

肝小叶界板无破坏,小叶结构清楚。

中度慢性(普通型)肝炎:肝细胞变性、坏死明显,中度碎片状坏死,出现特征性的桥接坏死。

小叶内有纤维间隔形成,但小叶结构大部分保存。

重度慢性(普通型)肝炎:重度碎片状坏死与大范围的桥接坏死,坏死区出现细胞不规则增生,纤维间隔分割肝小叶结构。

毛玻璃样肝细胞出现,HBsAg反应阳性。

(三)重型病毒性肝炎1、急性重型肝炎:(1)病变:肝细胞坏死严重而广泛。

肉眼观,肝体积显著缩小,尤以左叶为甚,重量减轻,质地柔软,被膜皱缩。

切面呈黄色或红褐色,有的区域呈红黄相间的斑纹状,故又称急性黄色肝萎缩或急性红色肝萎缩。

(2)临床病理联系及结局:黄疸(肝细胞性黄疸);出血倾向;肝功能衰竭。

2、亚急性重型肝炎:(1)病变:既有大片的肝细胞坏死,又有肝细胞结节状再生。

肉眼观,肝不同程度缩小,被膜皱隔,呈黄绿色(亚急性黄色肝萎缩)。

可见小岛屿状再生结节。

(2)临床病理联系及结局四、发病机制1、肝细胞损伤的机制:T细胞介导的细胞免疫反应2、乙型肝炎的发病机制:(1)T细胞功能正常,感染病毒量多,毒力强时受感染及免疫损伤的肝细胞多而重,表现为急性重型肝炎;(2)T细胞功能正常,病毒量较少,毒力较弱则发生急性普通型肝炎;(3)T细胞功能正常,病毒量甚少,毒力很弱则表现为轻型或亚临床型肝炎;(4)细胞功能不足,免疫反应仅能清除部分病毒和损伤部分受感染的肝细胞,未清除的病毒可继续繁殖并感染,反复发生部分肝细胞损伤,结果表现为慢性肝炎;(5)机体免疫功能缺陷,T细胞呈免疫耐受状态,此时病毒与宿主共生。

乙肝乙型病毒性肝炎,简称乙肝,是一种由乙型肝炎病毒(HBV)感染机体后所引起的疾病。

乙型肝炎病毒是一种嗜肝病毒,主要存在于肝细胞内并损害肝细胞,引起肝细胞炎症、坏死、纤维化。

乙型病毒性肝炎分急性和慢性两种。

急性乙型肝炎在成年人中90%可自愈,而慢性乙型肝炎表现不一,分为慢性乙肝携带者、慢性活动性乙型肝炎、乙肝肝硬化等。

乙肝的致病原因乙肝的致病原因并不复杂,且非常单一,无关于外界因素,而只是由于乙肝病毒的感染。

乙肝病毒抵抗力极强,在60℃的条件下都难以将其杀灭,在100℃的高温下能存活7-8分钟左右。

在各种类型的肝炎中,乙肝病毒潜伏期最长,在4-22周之间。

而且一旦感染乙肝病毒,就会终身携带。

乙肝病毒在肝细胞内生存、复制后。

再排出到血液中,所以不仅血流中病毒高负荷,而且肝脏的大多数肝细胞都被感染。

乙肝的致病因素——乙肝病毒本身并不直接引起肝细胞的病变,只是在肝细胞内生存、复制,其所复制的抗原表达在肝细胞膜上,激发人体的免疫系统来辨认,并发生清除反应。

导致一系列的乙肝症状和病变的产生。

乙肝的发病机制:(1)免疫因素:肝炎病毒感染时对病毒抗原的免疫应答与病毒消除和发病机制相关。

HBV 感染时,对外膜抗原的体液抗体应答利于清除血液中的病毒颗粒;对核壳和复制酶抗原的细胞免疫应答清除病毒,也损害肝细胞。

①病毒免疫清除和肝组织免疫损伤对在肝细胞表面的病毒抗原所引起宿主的细胞免疫应答,一般认为是肝细胞损伤的决定因素。

细胞免疫应答表现单个核细胞在肝组织中的浸润,继以不同程度的组织破坏;组织破坏也与体液免疫相关,可由于反应抗体、抗体和补体、或免疫复合物的形成和在组织内的沉积。

肝内T 细胞:CHB(慢性乙型肝炎)病人的大量致敏淋巴细胞进入肝内,外周血仅能部分反映发生在肝内的免疫过程,有复制的比无复制的病人,肝内CD4/CD8 细胞比率显著较高,提示原位的辅助-诱导性CD4T 细胞,可能经HBcAg 激活,正调节CD8CTL 的细胞毒活性。

关于乙肝疾病人们必须了解的常识什么是乙肝?乙型病毒性肝炎,简称乙肝,是一种由乙型肝炎病毒(HBV)感染机体后所引起的疾病。

乙型肝炎病毒是一种嗜肝病毒,主要存在于肝细胞内并损害肝细胞,引起肝细胞炎症、坏死、纤维化。

乙型病毒性肝炎分急性和慢性两种。

急性乙型肝炎在成年人中90%可自愈,而慢性乙型肝炎表现不一,分为慢性乙肝携带者、慢性活动性乙型肝炎、乙肝肝硬化等。

我国目前乙肝病毒携带率为7.18%,其中约三分之一有反复肝损害,表现为活动性的乙型肝炎或者肝硬化。

随着乙肝疫苗的推广应用,我国乙肝病毒感染率逐年下降,5岁以下儿童的HBsAg携带率仅为0.96%。

乙肝传播途径乙型肝炎是血液传播性疾病,主要经血(如不安全注射史等)、母婴传播及性传播,皮肤粘膜破损传播也有一定比例,如纹身、扎耳洞、内窥镜检查等,血液制品现已严格控制,传播可能性大大减少,不规范输血及血制品时才有发生。

医务人员工作中的意外暴露也不容忽视。

随着乙肝疫苗在新生儿中的大力推广,及其它母婴阻断措施的实施,母婴传播得到极大控制。

目前HBV-DNA阳性母亲分娩约有百分之九十通过干预成功阻断母婴垂直传播。

HBV感染不经呼吸道、消化道传播,因此日常学习、工作或生活接触,如同一办公室(共用电脑等办公用品)、同住一宿舍、同一餐厅用餐及拥抱、握手、共用厕所等不会感染HBV。

流行病学和实验研究未发现乙肝能经吸血昆虫,如蚊虫、臭虫叮咬传播。

感染乙型肝炎病毒时的年龄是致乙肝慢性化的最主要因素,在围产期(即母亲怀孕后至婴儿娩出42天内)和婴幼儿期感染HBV中,分别有90%和25%~30%发展为慢性感染,而5岁以后感染仅有5%~10%发展为慢性感染,婴幼儿期感染乙肝后变为慢乙肝,其自然史一般分为4个期:即免疫耐受期、免疫清除期、非活动复制期和再活动期,各期特点为:①免疫耐受期:血清HBsAg、HBeAg、抗HBC三者阳性(即大三阳),HBV-DNA病毒载量高,但肝功能正常,肝脏组织学检查未见明显肝损害,此期可维持数年甚至数十年。

乙型病毒性肝炎乙型病毒性肝炎(HepatitisB,简称HBV)是由乙型肝炎病毒(HepatitisBvirus,简称HBV)引起的一种肝脏疾病。

它是一种全球性的健康问题,是世界上最常见的病毒性肝炎之一。

乙型肝炎病毒通过血液、性接触、母婴传播等途径传播,对肝脏造成损害,导致肝脏炎症和损伤,可能引起急性或慢性肝炎、肝硬化和肝癌等严重后果。

乙型病毒性肝炎的病因和传播途径:乙型病毒性肝炎是由乙型肝炎病毒(HBV)引起的。

乙型肝炎病毒主要通过血液、性接触、母婴传播等途径传播。

以下是乙型病毒性肝炎的常见传播途径:1.血液传播:乙型肝炎病毒可以通过血液传播,如共用注射器、输血、器官移植、牙科手术、皮肤黏膜损伤时的血液接触等。

2.性接触传播:乙型肝炎病毒可以通过性接触传播,如不安全的性行为、性伴侣中存在HBV感染者等。

3.母婴传播:乙型肝炎病毒可以通过母婴传播,如在妊娠期间或分娩时,乙型肝炎病毒从感染的母亲传给婴儿。

4.密切接触传播:乙型肝炎病毒可以通过家庭、医疗和护理等密切接触传播,如与HBV感染者共用牙刷、剃刀、指甲剪等个人卫生用品。

乙型病毒性肝炎的临床特点:乙型病毒性肝炎的临床表现因个体差异而有所不同,可能呈现急性或慢性肝炎的不同症状和严重程度。

急性乙型病毒性肝炎的症状通常包括乏力、食欲不振、恶心、呕吐、黄疸(黄糖尿),尿色变深,便色变浅,肝区疼痛或不适等。

在急性期,肝功能检查常常显示肝酶升高,乙型肝炎病毒标志物如乙型肝炎表面抗原(HBsAg)和乙型肝炎e抗原(HBeAg)可能呈阳性。

对于大多数成年人,急性乙型病毒性肝炎在数周至数月内会自愈,但对于乙型肝炎病毒感染的婴儿和儿童,慢性乙型肝炎的风险较高。

慢性乙型病毒性肝炎可能在多年甚至几十年内呈现隐匿的病程,没有明显的症状。

但随着病毒持续侵害肝脏,可能导致肝功能受损,出现慢性肝炎、肝硬化甚至肝癌等严重后果。

乙型病毒性肝炎的诊断:乙型病毒性肝炎的诊断通常包括以下几个方面:1.病史询问:医生会详细询问病患的病史,包括是否有与乙型肝炎病毒接触的风险因素,如血液传播、性接触、家族史等。

乙型病毒性肝炎研究进展与治疗策略摘要:乙型病毒性肝炎(HBV)是一种全球性健康问题,已成为导致肝硬化、肝癌和肝衰竭等疾病的主要原因之一。

随着乙肝病毒的基础研究和治疗技术的不断发展,本文综述了近年来乙型肝炎的研究进展以及治疗策略,并对未来的发展方向进行了展望。

一、病毒学特征HBV属于部分双链DNA病毒,主要通过血液和其他体液途径传播。

其特点是高度感染性、变异数、潜伏期长、易产生慢性感染和发展为肝癌等严重并发症。

二、病毒复制及毒力机制的研究进展1、病毒复制机制病毒复制是HBV病毒感染的关键步骤,对其复制机制的深入研究可以揭示其发病机制。

目前已确定HBV复制过程中的环节和关键酶,如HBV DNA聚合酶、转运酶等,这些都为治疗提供了重要的靶点。

2、毒力机制HBV毒力机制的研究不仅能够增进我们对乙肝病毒感染的认识,而且有助于制定更精准的治疗策略。

目前已经发现HBV病毒有多种生物活性成分,尤其是HBx蛋白,它是HBV中的一个非结构蛋白,参与了HBV 的复制和发病过程。

三、治疗策略1、抗病毒治疗抗病毒治疗一直是治疗慢性乙肝的主要手段,常见的抗病毒药物包括:拉米夫定、安泰、恩替卡韦等。

研究表明抗病毒治疗能够明显减少慢性乙肝患者的发病率和死亡率。

2、免疫调节治疗乙肝治疗中的免疫调节剂主要指利用干扰素、肝炎丙种球蛋白以及植物碱等药物来调节患者身体的免疫系统,从而达到治疗乙肝的目的。

3、基因治疗基因治疗是利用基因工程技术对人体细胞或组织进行干预,达到治疗或预防疾病的目的。

在治疗乙肝方面,基因治疗技术被认为是一种十分有前途的新型治疗方法。

四、未来展望在治疗HBV方面,未来有可能出现更多的新策略,例如CRISPR-Cas9基因编辑技术、干细胞治疗技术等。

病毒复制过程中的靶点不断被研究和发现,将会大大提高治疗的效果和精准度。

同时,人们也需要增强自我预防和控制的意识,积极参与进行乙肝防范工作,减少乙肝病毒的传播。

总之,随着对HBV病毒的深入研究,我们可以找到更有效的治疗策略,并提高提高乙肝患者的生活质量和治愈率。

84例重型乙型病毒性肝炎发生的相关因素分析及临床治疗【摘要】目的探讨分析重型乙型病毒性肝炎患者发生的因素以及临床治疗情况。

方法回顾性分析2010年1月——2011年3月间在我院进行治疗的84例重型乙型病毒性肝炎患者,统计分析患者临床特征以及治疗情况。

结果 84例乙型重型病毒性肝炎患者中,慢性重型患者76例(90.48%),其中肝硬化患者达到68例,占到89.47%。

hbv-dna定量阳性71例(84.52%)。

经过治疗患者,1年后复发患者14例,一年内复发患者20例。

结论采取积极规律的抗病毒治疗可以有效控制疾病的发展,改善患者肝脏功能,阻止患者向慢性重型疾病转变。

【关键词】重型乙型病毒性肝炎;临床特征;危险因素文章编号:1004-7484(2013)-02-0628-02我国是世界上乙肝大国,乙型病毒性肝炎具体发生机制有待阐明,但是由乙型病毒性肝炎引起的重型肝炎发生率较高,主要与患者体内病毒量与患者机体自身关系密切,影响因素较多。

临床资料表明,重型肝炎导致患者病死率可以达到60%-80%[1]。

本文主要是通过对2010年1月——2011年3月间在我院进行治疗的84例重型乙型病毒性肝炎患者临床资料进行统计分析,得出患者形成乙型重型病毒性肝炎相关因素,为临床上进行预防和治疗提供相应的依据,具体报道见下:1 资料与方法1.1 一般资料选取2010年1月——2011年3月期间在我院进行治疗的84例重型乙型病毒性肝炎患者作为研究对象,所有患者均符合中华医学会于2000年西安会议修订的《病毒性肝炎防治方案》诊断标准[2]。

84例患者中,男51例,女33例,患者年龄段在32-86岁,平均(63.8±11.6)岁;病程在2-47年,平均(19.8±7.5)年。

所有患者均为乙型病毒性肝炎,排除肝癌、脂肪肝以及其他影响患者肝功能的血液系统疾病。

1.2 方法对所有研究对象临床资料进行回顾性总结分析,包括患者疾病分型、抗病毒治疗、临床表现等方面。

病毒性肝炎的防治论文素材引言:病毒性肝炎是一种常见的传染性疾病,主要由乙型肝炎病毒(HBV)和丙型肝炎病毒(HCV)引起。

它对人类的健康造成了严重的威胁,因此防治病毒性肝炎成为全球卫生领域的重要议题。

本文将介绍病毒性肝炎的发病和传播途径,并讨论目前的预防和治疗方法。

一、病毒性肝炎的发病机制病毒性肝炎通过体液传播,主要途径包括血液传播、性接触传播和母婴传播。

感染乙型肝炎病毒和丙型肝炎病毒的人往往会出现不同程度的肝炎症状,如乏力、食欲不振、黄疸等。

而乙型肝炎病毒还存在慢性感染的风险,可能导致肝硬化和肝癌等严重并发症。

二、病毒性肝炎的传播途径1. 血液传播:血液暴露和输血是主要的传播途径之一。

无菌操作和医疗废物的正确处理是预防血液传播病毒性肝炎的重要措施。

2. 性接触传播:性传播病毒性肝炎的风险较高,使用安全套可有效降低传播风险。

3. 母婴传播:孕期感染乙型肝炎病毒或丙型肝炎病毒,以及分娩时的垂直传播是母婴传播的主要途径。

针对母婴传播,接种乙肝疫苗和抗病毒治疗是重要的防治措施。

三、乙型肝炎病毒疫苗的预防效果乙型肝炎病毒疫苗的接种被广泛应用于病毒性肝炎的预防。

乙肝疫苗的接种可以产生免疫力,保护人们免受乙型肝炎病毒感染的侵害。

在接种计划方面,儿童应在出生后24小时内接种第一剂,随后要按照规定的时间接种更多的剂次。

此外,成年人和高风险群体也应接种乙肝疫苗。

四、丙型肝炎病毒的筛查和治疗丙型肝炎病毒是一种RNA病毒,正在成为全球肝癌的主要原因。

目前,基于检测血清中的抗体和核酸技术已能很好地筛查出携带者。

对于已确诊感染丙型肝炎病毒的患者,抗病毒治疗是推荐的治疗方案,通过使用干扰素联合利巴韦林等抗病毒药物,能够有效地抑制病毒复制。

五、提高公众的健康意识和知识水平教育公众关于病毒性肝炎的传播途径和预防措施是非常重要的。

人们应该知道良好的个人卫生习惯,避免使用未经严格消毒的注射器和其他医疗器械。

此外,了解肝炎疫苗的重要性,并按时接种相应的疫苗。

乙型病毒性肝炎的发病机制HBV在正常免疫功能的感染者引起急性病变;在异常免疫功能者则发生慢性肝炎和慢性肝病。

HBV不是致细胞病变性(cytopathogenic)病毒,HBV感染后须经宿主的免疫应答引起病变,并使疾病进展。

1.发病机制(1)免疫因素:肝炎病毒感染时对病毒抗原的免疫应答与病毒消除和发病机制相关。

HBV 感染时,对外膜抗原的体液抗体应答利于清除血液中的病毒颗粒;对核壳和复制酶抗原的细胞免疫应答清除病毒,也损害肝细胞。

①病毒免疫清除和肝组织免疫损伤对在肝细胞表面的病毒抗原所引起宿主的细胞免疫应答,一般认为是肝细胞损伤的决定因素。

细胞免疫应答表现单个核细胞在肝组织中的浸润,继以不同程度的组织破坏;组织破坏也与体液免疫相关,可由于反应抗体、抗体和补体、或免疫复合物的形成和在组织内的沉积。

肝炎病毒感染持续的原因是对病毒抗原的免疫应答低下,常由于病毒变异后的免疫逃逸;新生儿免疫耐受在HBV感染持续中起重要作用。

肝内T细胞:CHB(慢性乙型肝炎)病人的大量致敏淋巴细胞进入肝内,外周血仅能部分反映发生在肝内的免疫过程,有复制的比无复制的病人,肝内CD4 /CD8 细胞比率显著较高,提示原位的辅助-诱导性CD4 T细胞,可能经HBcAg激活,正调节CD8 CTL的细胞毒活性。

活动性病变中分离的Th细胞克隆,近70%是Th1细胞;而PBMC中的仅4%。

肝内隔室的CD4 细胞群中的Th1密度越大,所产生IFNγ的水平越高,细胞毒活性也越强。

肝内的炎症环境中的抗原刺激可能有利于这些细胞的扩增。

Th1细胞参与CHB的肝细胞损伤机制。

抗原特异性识别:一种特异免疫反应的起始是T细胞受体复合体对靶抗原的识别。

T细胞受体复合物(淋巴细胞膜上的TCR与CD3结合物)还包括抗原提呈细胞或靶细胞表面的抗原和MHC决定簇。

HBV核壳抗原的核壳蛋白表位只是经细胞内处理的、8~16个氨基酸的一小段寡肽(表位肽)。

CD4 T细胞的识别部位大致在HBc/eAg肽的AAl-25和AA61-85表位;CD8 CTL识别的序列区未充分界定,不同种族、不同MHC型感染者的不同亚群的T 细胞,在核壳抗原氨基酸序列上的识别表位有差别。

IgG-抗-HBc可部分掩蔽HBcAg表达,抗HBc抑制CTL对HBV靶抗原的识别,是使HBV感染持续的因素之一。

抗HBc可抑制对肝细胞的细胞毒效应,由母亲被动输入的抗HBc亦可发生同样的作用。

HLA(白细胞抗原)限制:由APC(抗原提呈细胞)提呈的抗原寡肽/HLA-Ⅱ复合体可直接与CD4 T细胞CD4/HLA-Ⅱ分子的β2-结构区相结合,从而限定效应与靶细胞之间相互作用的特异性。

活动性肝病的病人的肝细胞膜有较强的HLA-I表达,可更有效的向T细胞提供核壳寡肽。

同样,APC中抗原肽与HLA-Ⅱ结合形成复合体,提呈于细胞表面。

Th细胞用其表面的CD4分子去探测APC表面的HLA-Ⅱ,用其TCR去探测沟中的互补抗原肽,这是CD4 Th 细胞的识别过程。

TCR与肽/HLA复合体之间的结合不稳定,须CD4分子与HLA-Ⅱ的β2区段结合、CD8分子与HLA-I的α3区段结合,形成立体结构才能保持。

TCR与复合体之间必要的接触时间。

此外,这些细胞都产生细胞黏附分子,细胞间的粘连加强了细胞间的反应。

以MHC(主要组织相容性复合体)表达的免疫遗传学基础是限定HBV感染发展的重要因素,可以解释对HBV易感的种族差异。

HBV感染者中HLA定型与临床经过的相关性已有不少报告,但尚无一致的意见。

与HBV感染病变慢性活动正相关的HLA定型有A3-B35、A29、A2、B8、B35、DR3、DR7,负相关的有B5、B8、DQwl、DR2和DR5。

细胞因子:细胞因子在细胞间传递免疫信息,相互间形成一个免疫调节的细胞因子网络,通过这一网络进行细胞免疫应答。

急性肝炎时在感染局部有IFN诱生,感染肝细胞释放IFN 至周围介质,造成相邻肝细胞的抗病毒状态。

慢性肝炎时由浸润的单个核细胞或其他非实质细胞原位释放的细胞因子,在免疫应答、细胞增殖和纤维化中起作用。

IL-2:Th产生IL-2和表达IL-2R,是调节细胞免疫和体液免疫的中心环节。

在慢性肝炎和慢性肝病,IL-2产生减少,加入外源性IL-2亦不能纠正,提示IL-2R的表达亦降低,对已减少的IL-2也不能充分利用,因而不能充分激活T细胞增殖,在CHB和肝衰竭尤其显著。

IL-2诱导产生淋巴因子激活的杀伤细胞(LAK)功能也降低。

干扰素:急性肝炎时感染肝细胞释放IFN至周围介质,造成相邻肝细胞的抗病毒状态。

慢性HBV感染时产生IFN的能力降低,肝衰竭病人的最低,病人血清中存在诱生IFN的抑制因子。

肿瘤坏死因子α:主要由单核巨噬细胞产生,TNF-α可能增强多种黏附分子的表达,引起炎症和细胞毒效应。

TNF-α可能毒害细胞自身、尤其可能激活细胞毒性免疫细胞。

转化生长因子α:因能使正常的成纤维细胞的表型发生转化而命名,活化的T、B细胞可产生较大量的TGFβ。

一般而言,TGFβ对来自间质的细胞起刺激作用;而对上皮来源的细胞起抑制作用。

在CHB病人的PBMC(周围血单核细胞)中加入TGF-β1:对HBcAg刺激产生的IFN-γ和抗HBc有明显抑制作用;降低HBcAg刺激的PBMC增殖。

TGF-β对抗原特异或非特异、细胞或体液免疫,其抑制作用并无明显区别;对T细胞、B细胞和单核细胞都能抑制;也能抑制HLA-I限制的CTL,对HBV感染肝细胞的细胞毒活性。

TGF-β1激活肝脏贮脂细胞产生基质蛋白,诱导胶原和其他细胞外基质成分的合成。

肝内细胞因子谱:Th1型细胞因子包括IL-2、IFN-γ和TNF-β,主要涉及细胞免疫;Th2型细胞因子如IL-4和IL-5,主要调节体液免疫应答。

CHB和CHC(慢性丙型肝炎)肝内浸润细胞中有不同的细胞因子类型,显示不同的抗病毒免疫应答行为。

在CHC以Th1应答占优势,抑制HCV(丙型肝炎病毒)复制,但不足以完全清除,故HCV感染总是处于低负荷的病毒水平。

在CHB较强的Th2和较弱的Th1应答,只能保持低效率的抗病毒效应,故感染倾向于长期持续。

如上所述,HBV感染的肝组织损害始于特异抗原-T细胞反应,继以非特异炎症细胞产生的细胞因子相互作用。

炎症的一个重要介质是TNF,活动性CHB时IFN-γ刺激TNF-α产生增加,而在AsC时几乎无TNF-α产生。

另外,CLD中IL-1产生增加与肝活检纤维化的量明显相关。

干扰素治疗完全应答的病人,在治疗开始后的8~10周炎症激活,常同时PBMC产生TNF-α和IL-1增加;对治疗无应答的病人这些因子不增加。

在此,T淋巴细胞通过淋巴因子IFN-γ、单核Mφ通过单核因子TNF-α和IL-1将两个系统连接起来。

②抗病毒免疫和病毒持续感染:参与免疫防护的主要是病毒的外膜抗原。

外膜抗体应答:抗HBs易在病毒清除后的恢复期检出,而不在慢性感染中出现,故是中和性抗体;并可能防止病毒附着而侵入敏感细胞。

然而,抗HBs通过形成抗原-抗体复合物,也参与一些与HBV 感染有关的肝外综合征的发生机制。

免疫耐受性:免疫耐受是免疫系统在接触某种抗原后产生的、只对该种抗原呈特异的免疫无应答状态。

对HBV的免疫耐受在感染小儿中发生较普遍。

是形成AsC的免疫基础。

免疫耐受可能的机制:A.免疫细胞有大量不同特异性的细胞克隆,新生儿期与HBsAg 相应的细胞克隆接触HBsAg上的决定簇,不是发生免疫应答,而是被清除或抑制;B.因CD8 Ts功能增强缺乏抗HBs应答;C.母亲的HBeAg对新生儿HBV感染起免疫耐受作用;D.血清中高浓度的抗原使特异克隆的B细胞耗竭,产生的少量抗体可被大量抗原耗费;或者抗病毒的CTL被高负荷的病毒所耗竭。

持续感染:A.病毒变异:由于变异而免疫逃逸;B.感染在免疫特赦部位保留:病毒感染的某些肝外组织淋巴细胞难以到达,或某些类型的细胞不表达HLA分子,病毒如能在这些部位复制,就可能逃避免疫清除,而成为肝脏持续感染的来源;C.免疫耐受:慢性HBV感染病人大都有不同程度的免疫耐受性。

(2)肝细胞凋亡病毒清除和组织损伤主要由CTL经穿孔素途径的细胞坏死或经CD 95L 的细胞凋亡;也可由单核巨噬细胞经TNF-α途径的细胞凋亡或坏死。

两者有独立的机制,不同的发生背景。

凋亡是细胞死亡的主动形式,而坏死是被动形式,凋亡是在许多形态和生化方面不同于细胞坏死的特定的细胞死亡形式,但两者有一些共同的作用路段,分开两者的界线并不清楚。

①细胞表面分子:CD95L和CD 95或称FasL和Fas,是许多细胞的细胞表面分子,CD95L是配体,而CD95是其受体。

CTL表达的CD95L结合靶细胞表达的CD95,可引起靶细胞的凋亡。

TNF-α和TNR-β:TNF-α 主要由Mφ产生,是多向性或多效性的细胞因子,在炎症和感染性休克中起重要作用。

②细胞毒效应:CD95L:CTL上的CD95L与靶细胞上的CD95结合,从而激活靶细胞内部的自杀程序。

经CD 95的信号导致凋亡,激发这一途径须CD95与其抗体或与其配体交联。

CD95激发的死亡途径不依赖细胞外Ca2 ,也不必有大分子的合成。

CTL的细胞毒效应是IL-2依赖的,因而,IL-2可抑制凋亡的发生。

凋亡细胞的胞膜完整,碎裂成凋亡小体被Mφ或相邻肝细胞吞噬,病毒和其他内容物不外泄,是一种自卫机制。

DNA病毒拮抗细胞凋亡,转染HBV的肝癌细胞系Hep G2 2 15细胞,比未转染的Hep G2细胞耐受凋亡因子的刺激。

病毒性肝炎的肝细胞、HB相关HCC的肝癌细胞也表达CD 95L肝细胞的“自杀”和“同胞相杀”是一种非免疫攻击的清除病毒方式,可能是对HBV拮抗凋亡的补偿机制。

TNF-α:主要由Mφ产生,其介导的细胞毒活性取决于靶细胞的敏感性。

当转译抑制剂放线菌酮致敏细胞后,TNF-α引起凋亡,有典型的凋亡特征。

病毒性肝炎时的肝细胞也产生TNF-α,HBx可转化激活TNF-α启动子;TNF-α杀伤取决于HBV表达的水平,在高表达的细胞系TNF-α才引起细胞凋亡。

③肝炎与肝细胞凋亡:A.急性和急性重型肝炎:病毒引起的肝细胞死亡的病理生理中,凋亡和坏死常同时发生。

阐明急性重型肝炎的发展过程有一小鼠模型可供参考。

HBsAg转基因小鼠注射HBsAg 特异的CTL,病变依次按阶段性发展:4h内CTL与肝细胞间直接相互作用,激发少数HBsAg 阳性肝细胞发生凋亡,出现广泛散在的凋亡小体;4~12h中凋亡肝细胞继续增加,并出现许多炎症病灶,掺杂大量非抗原特异的淋巴细胞和中性粒细胞,扩大CTL的局部致细胞病变效应;注射后24~72h,多数肝细胞气球样变性,坏死广泛分布于整个小叶,同时有许多凋亡细胞。

CTL经抗原刺激分泌IFN-γ,激活非特异的炎性细胞,包括肝内的Mφ,扩大CTL 致细胞病变效应而发生大块肝细胞坏死。