血涂片及骨髓涂片的制片与读片

- 格式:doc

- 大小:1.83 MB

- 文档页数:6

骨髓涂片常规检验与应用通过骨髓细胞学检验可了解骨髓造血功能及其病理变化,是血液病诊断、鉴别诊断、疗效观察、判断预后的主要检测手段。

在骨髓细胞学检查过程中,骨髓的取材、涂片、染色的质量可直接影响细胞观察和分析。

骨髓取材不良,再好的检验技术也难以得到正确的诊断;骨髓涂片欠佳,则影响骨髓细胞形态的观察;骨髓涂片染色失真,则会造成骨髓细胞的误判和误诊。

因此,提高骨髓取材、涂片、染色质量是骨髓细胞学检查的关键。

1 取材[1~5]1.1 骨髓取材的适应证凡不明原因的贫血、血小板减少、发热、多发性骨髓瘤、白血病样血象、恶病质以及肝、脾、淋巴结肿大,血涂片发现幼稚细胞、可疑细胞以及血细胞的单项或多项原因不明的增多或减少时,均可进行骨髓检查。

1.2 骨髓取材的部位成人以胸骨、髂骨、脊椎骨等扁平骨采集,一般认为胸骨采集标本最佳,髂骨和脊椎骨次之,小儿多以胸骨采集。

1.3 骨髓穿刺①选择好骨髓穿刺部位,让患者处于有利的穿刺姿势。

②消毒穿刺区皮肤,解开穿刺包,戴无菌手套,检查穿刺包器械,铺无菌孔巾。

③在穿刺点用1%普鲁卡因作皮肤、皮下、骨膜麻醉。

④将骨髓穿刺针的固定器定在离针尖1~1.5 cm处,用左手拇指和食指将穿刺点两旁的皮肤拉紧并固定。

以右手持针向骨面垂直刺入,当针头接触骨质后,将穿刺针左右转动,缓缓钻入骨质,当感到阻力减少且穿刺针已固定在骨内直立不倒时为止。

⑤拔出针芯,接上无菌干燥的10 ml或20 ml注射器,适当用力抽吸,即有少量红色骨髓液进入注射器。

常规检查吸取0.2 ml左右骨髓液。

若抽不出骨髓液,可放回针心,稍加旋转或继续钻入少许,再行抽吸。

⑥取得骨髓液后,将注射器及穿刺针迅速拔出。

在穿刺位置盖以消毒纱布,按压1~2 min后,胶布固定30~40 min,并让患者静卧休息,有出血倾向者,让患者静卧到确实止血为止。

固定纱布24 h后,如无异常可去除。

1.4 骨髓取材量一般骨髓常规检查时,抽取骨髓液0.2 ml。

骨髓涂片检查方法及报告内容(1)骨髓涂片制作、染色方法1)制片骨髓涂片制作方法与血片制作方法基本相同,但因有骨髓小粒和脂肪滴,有核细胞较多,因此较血液黏稠,推片略难于血片,推片时角度要小一些,速度要慢一些,避免骨髓片过厚。

2)染色临床常用的染色方法主要有:①瑞氏(Wright)染色②吉姆萨(Giemsa)染色③Marshall提出的标准化的Romanowsky染色④R-G(Romanowsky- Giemsa)染色⑤wittekind1987年介绍的R-G染色(2)骨髓片检查的程序及方法1)检查步骤[骨髓涂片检查]①低倍镜Ⅰ.观察取材、涂片、染色是否满意等。

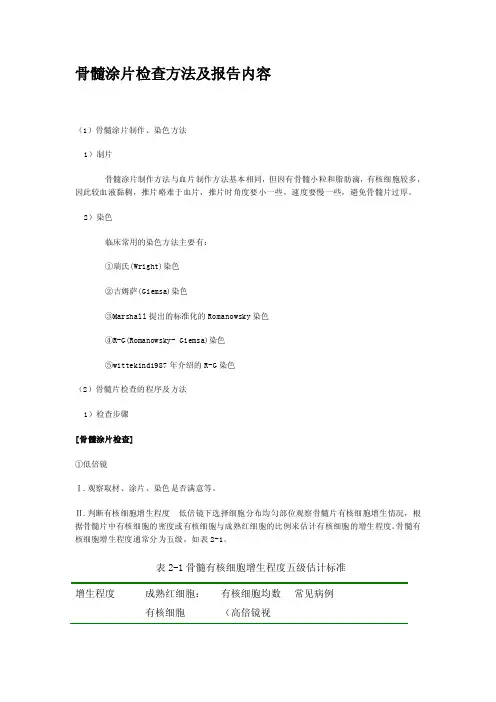

Ⅱ.判断有核细胞增生程度低倍镜下选择细胞分布均匀部位观察骨髓片有核细胞增生情况,根据骨髓片中有核细胞的密度或有核细胞与成熟红细胞的比例来估计有核细胞的增生程度。

骨髓有核细胞增生程度通常分为五级,如表2-1。

表2-1骨髓有核细胞增生程度五级估计标准增生程度成熟红细胞:有核细胞有核细胞均数(高倍镜视常见病例野)1:1>100各种白血病增生极度活跃10:150-100各种白血病、增生性贫血增生明显活跃增生活跃20:120-50正常骨髓象、某些贫血增生减低50:15-10造血功能低下200:1<5再生障碍性贫血增生极度减低Ⅲ.观察全片巨核细胞的数量巨核细胞数量变化较大,如将骨髓膜标准化为1.5cm×3.0cm(4.5cm2),则参考值为7-35个。

Ⅳ.观察骨髓片边缘和尾部有无体积较大的或成堆的特殊病理细胞。

②油镜分类计数200或500个有核细胞(不包括分裂型细胞和破碎细胞)。

按各细胞的种类、发育阶段分别记录,并计算出百分比。

同时仔细观察各系、各阶段细胞的形态是否正常。

[血涂片检查]分类记数100-200个白细胞,计算各类白细胞的百分率,描述红细胞形态,血小板数量和分布情况。

如见到幼红细胞按分类100个白细胞中幼红细胞的数量来报告,并说明其阶段性。

实验血涂片的制作与血细胞的观察引言:血涂片是一种常用的实验方法,用于观察和检测血液中的血细胞。

通过制作血涂片,我们可以观察和检测血液中的红细胞、白细胞和血小板等血细胞的数量和形态,从而对患者的健康状况进行初步评估。

实验目的:1.了解血液中的血细胞的数量和形态;2.掌握制作血涂片的基本技巧;3.学会使用显微镜观察血涂片。

实验原理:血涂片的制作过程主要包括血涂滴片、血涂片制作和染色观察三个步骤。

首先,我们需要小心地在玻片上滴一滴新鲜的血液,然后以恰当的角度将另一块玻片贴在上面,使血液平均分布。

接下来,我们放在通风处晾干血涂片,然后进行染色处理。

常用的染色剂包括湿润的染色染,经乙醇递增染,增百倍的苏丹三合一染色等。

实验材料:1.新鲜血液样品;2.玻片;3.显微镜;4.染色剂。

实验步骤:1.准备血涂片:a.将一块玻片清洁干燥;b.使用干净的无菌注射器抽取新鲜的血液;c.将血液滴在玻片上;d.用另一块玻片贴在上面,使血液平均分布;e.将制作好的血涂片放在通风处晾干。

2.染色处理:a.将晾干的血涂片浸泡在染色剂中,约1-2分钟;b.将染色好的血涂片用去离子水清洗干净,直至水清澈;c.将清洗干净的血涂片用纸巾吸干水分;d.放干的血涂片在染色片佐剂中保持10-15分钟。

3.观察血涂片:a.将制备好的血涂片放在显微镜平台上;b.用低倍镜首先寻找一个合适的视野;c.逐步将镜头调整到高倍,同时调整焦距,观察血细胞的形态和数量;d.记录所观察到的血细胞的形态和数量。

实验结果:在观察血涂片时,我们可以看到红细胞呈圆形、扁平形且呈淡红色,白细胞常常是圆形细胞,比红细胞大很多,并可根据细胞核和细胞质颜色的不同分为不同的类型(如淋巴细胞、单核细胞、中性粒细胞等)。

此外,我们还可以观察到血小板的数量和形态,以及其他一些异常细胞的出现。

实验结论:通过实验我们可以得出以下结论:1.血涂片是观察和检测血液中血细胞数量和形态的常用方法;2.血涂片的制作过程相对简单,但需要小心操作,以避免样本污染;3.显微镜是观察血涂片的重要工具,需要合理调整焦距和放大倍数,以获得清晰的观察结果;4.通过观察血涂片,我们可以初步了解患者的健康状况,识别一些血液疾病或其他异常情况。

骨髓涂片检查方法

骨髓涂片检查是一种常见的临床检查方法,主要用于诊断骨髓疾病。

其操作流程简单,操作便捷,可以快速得到准确的诊断结果。

具体操作方法如下:

1.准备工作:骨髓涂片检查前需做好充分的准备工作,包括准备好所需的检查器材和仪器,消毒好检查区域和检查人员的手部。

2.取样:使用无菌器具,将针头穿刺入骨髓腔内,抽取一定量的骨髓液。

骨髓液应该充分搅拌均匀,然后用吸管将骨髓液抽入试管中。

3.制片:将制片材料放置在平面上,然后将吸管中的骨髓液滴在制片材料上,用另一块制片材料将骨髓液平均涂抹,形成一层薄薄的骨髓涂片。

涂片应该均匀平滑,厚度均匀。

4.染色:将涂片浸入染色液中,待一定时间后取出,用水洗净,晾干。

5.观察和诊断:将制好的骨髓涂片放入显微镜下,观察骨髓细胞的形态、数量、大小、染色情况等。

通过观察和判断,可以得出骨髓疾病的诊断结果。

需要注意的是,在骨髓涂片检查过程中,应该注意无菌操作,避免对患者造成二次感染。

同时,在涂片制备和染色过程中,应该严格控制时间和液体浓度,以确保结果的准确性。

- 1 -。

血涂片的制作及注意事一.血涂片的显微镜检查是血液细胞学检查的基本方法,临床上应用极为广泛,制备厚薄适宜,分布均匀,染色良好的血涂片是血液学检查的重要基本技术之一。

涂片法制片是显微制片的基本方法之一。

二.血涂片制作取末梢血1滴,置载玻片一端,取另一边缘光滑的推片,放在血滴前面慢慢后移,接触血滴后稍停。

血液即沿推片散开,将推片与载片保持30 ~45°角,向前平稳均匀推动推片,载片上便留下一层薄血膜。

血涂片制成后,立即在空气中挥动,使其迅速干燥,以免血细胞变形。

血膜干燥后,用铅笔在血膜的一侧写上病人姓名或编号。

一张良好的血片,厚薄要适宜,头体尾要明显,细胞分布要均匀,膜的边缘要整齐,并留有一定的空隙。

涂片时,血滴愈大,角度愈大,推片速度愈快则血膜愈厚,反之血膜愈薄。

太薄的血膜片50%的白细胞集中于边缘或尾部,血涂片过厚,细胞重叠缩小均不利于白细胞分类计数。

如果血膜分布不匀,主要是推片不整齐,用力不均匀,载片不清洁所致。

三.血涂片的质量控制1.血膜片的质量要求是厚薄均匀适度,低倍镜下观察全片,细胞不重叠,头尾及两侧有一定的空隙,血膜头部有明确的病人标志。

2.一些体积较大的特殊细胞常在血膜的尾部出现,因此蜡笔划线时应注意保存血膜尾部细胞,血膜必须充分干燥,否则在染色过程中容易脱落。

3.配制染料须用优质甲醇,稀释染液用缓冲液,因为缓冲液的pH 对细胞染色的影响很重要。

在偏酸性环境中正电荷增多,在偏碱性环境中负电荷增多,又因为细胞着色对氢离子浓度十分敏感。

如果染色偏碱,原是紫红色的中性颗粒则染成深蓝色,造成识别困难。

冲洗须用中性水,虽亦可用自来水(但不能保持稳定)。

4.对所用染液应进行预染试验,新配制的染液放置一段时间后其中的美蓝逐渐氧化成天青B ,天青B 对细胞核的着色效果比美蓝好,因此,瑞氏染液放置时间越长染色效果越好,临床上称之为成熟。

判断染液成熟程度的简易方法是用正常优质血片做预染试验,先用低倍镜观察载有染液的血片,认为着色满意后,再按照染色后冲洗顺序最后用油镜镜检,这样不仅可了解染液的成熟程度,而且还可以选择合适的染色时间,供临床标本染色时参考。

血涂片的制作流程

血涂片是一种常见的临床检查方法,它可以通过放大视野,观察患者血液中的细胞形态和数量,帮助医生判断病情。

下面是血涂片的制作流程。

1. 患者采血:医生使用一根细针在患者的手臂、腿或者其他部位抽取一定量的血液。

采血时需要注意卫生,以避免感染。

2. 血液制样:将采集到的血液滴在玻璃片上,用另一张玻璃片将其挤压成一条长条状。

然后用力拉开两个玻璃片,使血液涂匀在玻璃片上。

制样时需注意控制力度和速度,以避免影响细胞形态。

3. 固定处理:将加工好的血涂片放入甲醛或其他固定液中,使细胞保持原状。

4. 上色:将血涂片浸泡在甲苯染料中,使细胞染色。

染色时要注意温度和时间的控制,以避免过度染色。

5. 脱水:将染色后的血涂片浸泡在乙醇中,使其脱去多余的染料。

6. 封片:将血涂片放在玻璃片上,涂上一层透明胶片,使其不受外界污染和损害。

通过以上步骤,制作好的血涂片可以在显微镜下进行观察和分析。

这种方法简单易行,不仅可以帮助医生诊断疾病,还可以提高患者的治疗效果。

- 1 -。

改进的大鼠骨髓涂片制备方法骨髓采集及涂片程序:①二氧化碳或戊巴比坦麻醉。

②摘取完整大鼠股骨,用骨剪从膝关节向髋关节处纵剖,使骨髓暴露,记录骨髓颜色及状态。

③用尖头镊子将骨髓左右混合均匀,用镊子尖部取出骨髓约0.5 mm 放人事先装入1.5~2 ml血清的试管中。

④再用尖头玻璃滴管反复吹打30次左右,抽吸混有骨髓的血清,使骨髓均匀分散其中,注意尽量不要将血清吹打出气泡。

⑥将骨髓液用微量加样枪取30~50 L(视所取骨髓量而定)加入细胞离心涂片机的小漏斗中,以600~800 r/min经10 min中速离心。

⑦取出载玻片,标本制作完成。

染色(Wright—Giemsa染色):①5%Giemsa染液配制:用1/150 mol/L磷酸缓冲液(pH6.8)与Giemsa 原液呈95:5稀释而成;②将骨髓玻片标本浸泡于Wright原液的染缸中静置2 min;③将骨髓标本移至5%Giemsa染液中,上下轻振数次,静置20 r/min;④水洗3~4次,干燥。

骨髓的研究方法:①总的骨髓细胞数量是否有变化;②各类细胞构成比例的变化(包括成熟阶段);③特定类别的细胞是否异常增殖或者减少和消失;④是否出现细胞形态异常等。

但是,由于应用传统的手工涂片制片方法,使骨髓片细胞分散不均匀、相互重叠、细胞皱缩,骨髓涂片中出现许多残渣、细胞碎屑、脂肪颗粒等,使我们不能观察细胞形态及分类,造成对骨髓毒性观察的失败。

上述为改进之后的方法。

The TER-119 Antigen has been used as a marker for erythroid cells from the early proerythroblast to mature erythrocyte stages of development. The 52-kDa TER-119 Antigen is associated with Glycophorin A on erythrocytes.骨髓细胞中的红系or 骨髓中的红细胞系(Ter119)人民卫生出版社《生理学》第六版P50 :CFU、BFU。

外周血涂片的制作方法1、采血:胶头滴管吸取血液,血液直接滴加到洗净烘干并且硅化过的载玻片的一头。

2、推片:将推片的平齐端置载玻片上血滴的稍前方,将推片略向后移使与血液相接触,血液遂于推片与载玻片的夹角间散开。

以约30度的夹角向前均匀地推动推片即可制成血涂片。

其薄厚度要适中,分布均匀而无空泡,边缘整齐。

3、固定:推片做好后,涂片后潮干固定,以免细胞漂落太多,影响制片质量,甲醇固定液固定:涂片直接浸入固定液内,因固定液充足,固定效果较好。

但细胞易脱落而发生交叉污染,因此应该分瓶固定,固定液回收时应过滤。

多数标本用此法固定,固定时间15-30分钟。

14、染色:瑞氏-基姆萨双染1)从固定缸里取出载片后,在室温下通风晾干。

将载片平放在玻璃板上准备染色。

2)所用的两种染料事先过滤好(染料中有颗粒物,会沉淀在载玻片上影响载片的质量)3)将染料滴加到载玻片上以后,让其均匀覆盖住载片上的血细胞,染色时间约为2到3分钟。

等瑞氏染液有变红的趋势时,迅速滴加与瑞氏染液等量的PBS 溶液。

继续染色2到3分钟。

4)染色时间到后,用PBS溶液冲片,小股水流,防止将大量的细胞从载片上冲落下来从而影响以后的观察。

冲片结束后将载片放到阴凉处风干。

5)在玻璃板上放好牙签,将风干的载片倒扣在一根牙签上,从背面滴加基姆萨染液进行扣染。

染色时间约为10分钟。

时间到后用蒸馏水冲片,洗净染液后常温下风干。

5、封片:中性树胶封片,制作成永久涂片。

6、显微观察:将干燥后的血涂片置显微镜下观察。

用低倍镜观察血涂片体、尾交界处的血细胞。

在显微镜下,成熟红细胞染成粉红色;血小板染成紫色;中性粒细胞胞质染成粉红色,含紫红色颗粒;嗜酸性粒细胞含大的桔黄色颗粒;嗜碱性粒细胞胞质含有大量深紫蓝色颗粒;单核细胞胞质染成灰蓝色;淋巴细胞胞质染成淡蓝色。

所需材料:硅化过的载玻片,推片,甲醇瑞氏-基姆萨双染,过滤,PBS,牙签,蒸馏水,中性树胶,显微镜,吸耳球1.载玻片使用前,必须仔细清洗,并用乙醇或软布清洁。

血涂片及骨髓涂片的制作与读片潘志强2006-3-30实验准备一.器材:载玻片:每只动物一块盖玻片:每只动物一块滴管:4个橡皮吸头:4个中号镊子:4把大剪刀:4把眼科镊:4把玻璃棒:4根烧杯:1000 ml,2个量筒:100ml、500 ml、1000 ml各一蜡笔棕色小口瓶碾钵载玻片处理:一般将载玻片先用洗衣粉水溶液煮沸20分钟,用流水冲洗,再经清洁液浸泡过夜,用流水反复冲洗,最后入95%酒精浸泡约1小时。

取出,以洁净布巾夹持玻片边缘擦干备用。

二.试剂:瑞氏染液240ml瑞氏染料粉剂0.1g纯甲醇(AR)60ml将粉剂放入洁净干燥碾钵内,先加少量甲醇研磨使染料溶解,然后将已溶解的染料倒入洁净的棕色玻璃瓶内,剩下未溶解的再加入少量甲醇研磨,如此反复,直至染料完全溶解为止。

新配制的染液需密封保存,室温放置1周后才能使用。

染料存放越久,染色效果越好。

磷酸盐缓冲液1%KH2PO4 30ml1%Na2HPO4 20ml加蒸馏水至800 ml,调PH值到6.5~7.0,定容至1000ml。

甲醇鸡蛋清:蒸馏水与鸡蛋清按1/1的比例稀释。

中性树胶:如果中性树胶过于粘稠,可将中性树胶与二甲苯按7/3的比例稀释。

二甲苯实验步骤一.涂片(一)血液涂片的制作(1)需载玻片2张,分别称为玻片1和玻片2(推片)。

(2)用玻片1一端接约3mm直径的血滴,将此玻片1保持水平。

(3)取另一边缘平整的载玻片2(推片),将其前端放在血滴前,与片1保持30°角并稍向后移与血滴接触,即见血液沿片2(推片)下缘散开,使血液展开并充满整个推片的宽度。

(4)立刻将推片与载玻片呈30°角,边轻压推片边将血液按下图的箭头方向推动涂抹,至血液铺完血膜为止。

(5)挥动片1使血膜吹干,用蜡笔将血膜边缘圈画备染色。

(6)每只动物涂片一张。

(7)一张良好的血片,要求厚薄适宜,头、体、尾分明。

(8)置30min~1hr后较利于观察红细胞的形态。

注意事项:●如标本本身太短,可观察的部分会受局限,故以在离开载玻片另一端2cm地方涂抹为宜。

●载玻片、推片的角度越小、血液越薄;涂抹速度越慢、也越薄。

在涂抹贫血病人的血液时,将推片稍竖起(不是30°而是35°~40°左右),以较快的速度推比较好,而对红细胞增高的病人则相反。

●如用力过猛白细胞容易破损。

(二)骨髓涂片的制作用手术剪刀剪掉大腿部的肌肉,充分暴露股骨,再用大剪刀从上端剪断第2股骨,用中号镊子夹股骨以挤出骨髓,如果骨髓不易取出,可用直头眼科镊插入骨髓腔挑出骨髓,置骨髓于一载玻片上,由于骨髓液的纤维蛋白原含量较高,易于凝固,可先在骨髓液内加5~10倍的稀释后鸡蛋清,充分混匀,取1滴至另一载玻片上,涂片。

涂片方法同血液涂片,但推片要快并迅速使之干燥。

每只动物涂片一张。

二.染色(一)血液涂片的染色(1)将待染涂片平放于染色架上。

(2)用滴管将染液滴于涂片上,覆盖整张涂片,放置1~3分钟。

(3)加入等量的磷酸缓冲液或蒸馏水,与染液混匀,可以用滴管从一端吸入,另一端放出,混匀为止,或用嘴来回轻轻吹之,使之混匀,室温下染色5~10分钟(白细胞数多或骨髓标本时间应长一些,如20~30min)。

(4)染色结束时,先用蒸馏水或缓冲液洗将涂片上的染液直接冲掉。

(5)再将片子用自来水温和冲洗,至血液膜呈淡红色。

(6)甩干或晾干玻片。

(7)封片。

(二)骨髓涂片的染色同血液涂片。

附1:【染色原理】1.瑞氏染料是由酸性染料伊红和碱性染料美蓝组成的复合染料。

美蓝(又名亚甲蓝mehyleme blue)为四甲基硫堇染料,通常为氯盐,即氯化美蓝。

伊红(又名曙红eosin)通常为钠盐即伊红化钠。

美蓝和伊红水溶液混合后产生一种憎液性胶体伊红化美蓝中性沉淀,即瑞氏染料。

瑞氏染料溶于甲醇后重新解离为带正电的美蓝和带负电的伊红离子。

2.细胞的染色既有物理性的吸附作用又有化学的亲和作用,各种细胞和细胞的各种成分化学性质不同对各种染料的亲和力也不一样,因此用染色液染色后在同一血片上可以看见不同的色彩。

例如:➢血红蛋白嗜酸性颗粒为碱性蛋白,与酸性染料伊红结合染成粉红色称为——酸性物质。

➢细胞核蛋白和淋巴细胞浆为酸性,与碱性染料美蓝或天青结合,染蓝色或紫色称为——碱性物质。

➢中性颗粒成等电状态与伊红和美蓝均可结合,染紫红色称为——中性物质。

3.PH对细胞染色的影响细胞各种成分均由蛋白质构成,由于蛋白质系两性电解质,所带电荷随溶液PH而定,在偏酸性环境中正电荷增多易与伊红结合染色偏红;在偏碱性环境中负电荷增多,易与美蓝或天青结合,染色偏蓝,因此细胞染色对氢离子浓度十分敏感,在染色过程中玻片必须清洁,配制瑞氏染液必须用优质甲醇,稀释染液必须用缓冲液,冲洗水应近中性,否则各种细胞染色反应异常,致使细胞的识别困难,甚至造成错误。

附2:【血细胞发育规律】血细胞在分化成熟过程中,其形态和大小的变化基本上有一个共同的规律:1.胞体:随着血细胞的发育成熟,胞体由大逐渐变小,但巨核细胞系统则由小变大,原始粒细胞至早幼粒细胞也逐渐由小变大。

2.胞核(1)大小:由大变小,但红细胞系统例外,成熟红细胞核消失。

(2)形状:圆形变为不规则形;粒细胞核呈分叶状;淋巴与浆细胞系统变化不大。

(3)染色质:细致、疏松逐渐变为粗糙、紧密。

(4)核膜:不明显变为明显;原淋巴细胞核膜最厚;原幼粒细胞核膜最薄;原始单核细胞介于两者之间。

(5)核仁:由有至无。

清楚的核仁是原始和比较原始细胞的重要标记,呈淡蓝色,随着细胞的成熟而消失。

3.胞浆(1)量:有少到多。

(2)颜色:深蓝到浅蓝,见于淋巴细胞与浆细胞。

红细胞与粒细胞的胞浆各逐渐变成桔红和粉红色。

(3)颗粒:一般从无到少并逐渐增多。

粒细胞系统由少量的嗜天青颗粒逐渐代之以大量中性、嗜酸和嗜碱颗粒。

(4)胞核与胞浆体积之比:由大到小。

血涂片的观察方法1.肉眼观察在观察染色标本时,首先用肉眼对颜色进行观察。

如果是正常的末梢血液则呈粉红色,白血病时白细胞高度增加或骨髓瘤的高γ球蛋白血症等情况下,血涂片会带有蓝色(如下图1-4-1),此时应意识到为异常标本。

2.高倍镜下观察首先观察血涂片制备和染色是否良好、细胞分布是否均匀,同时可估计白细胞数量增减情况。

最后对血涂片的体尾交界的区域进行观察,选择细胞分布均匀不重叠、标本不太厚容易观察的地方进行油镜观察(如图1-4-2)。

3.油镜下观察边移动视野边观察下列各项:1)染色是否良好:如果血涂片染色确实不好,应重新染色。

2)观察红细胞形态:(1)有无人为造成的变形,此外有时载玻片上的碱性物质的溶出(玻璃效应)会导致红细胞呈严重的棘形红细胞。

如固定不良(固定液中含有水分时)会导致呈面包圈形红细胞,从而无法观察红细胞的形态。

(2)大小如何,是大细胞还是小细胞,有无红细胞大小不一。

(3)形态如何,注意有无畸形红细胞、球形红细胞、椭圆新红细胞、靶形红细胞、口形红细胞(唇形红细胞)、中心淡染色红细胞、棘形红细胞、胆状红细胞、皱缩红细胞、泪滴状红细胞、破碎红细胞及镰状红细胞等。

(4)是否有染色性的变化,有无嗜多色性红细胞,中心淡染红细胞。

(5)红细胞内有无异常。

观察是否有嗜碱性点彩、豪-乔小体、卡波环状体红细胞、幼红细胞、帕彭海姆氏小体和疟原虫的出现。

(6)有关大小不一,畸形和嗜多色性,可分为轻度±、中度++、高度三个级别。

3)观察白细胞形态(1)与红细胞比较,判断白细胞数是否正常,是否增加或减少。

红细胞数/白细胞数约为500:1。

(2)有关白细胞的种类,要观察大量的白细胞后才可判断是否异常,然后计算白细胞的百分率。

在日常检查中,一般只计算100个,但是发现异常或白细胞有增加时,尽量增加到200个。

计算的白细胞数越多,白细胞百分率的可信度越高。

4)观察血小板形态(1)通过与红细胞的比较,判断血小板数量是否正常,是增加或减少。

正常情况下每15~20个红细胞中有1个血小板。

(2)注意大小的变化。

(3)观察未加抗凝剂而直接从毛细血管采集的标本时,要注意血小板的凝集性(观察由若干血小板凝集的现象。

如果呈散在状,则怀疑为血小板无力症)。

(4)观察有无寄生虫,当白细胞减低或白细胞分类中单核细胞增多时,应注意观察红细胞内有无疟原虫。

实验结果1.数码拍照(1)依次在低倍(×10)、高倍(×40)、油镜(×100)下观察红细胞、白细胞以及血小板正常与异常的变化。

(2)用数码相机拍摄不同倍数下的细胞照片。

(3)输入电脑,比较分析各组间的差异。

红细胞呈桔红色,白细胞核紫色,嗜酸颗粒细胞鲜红色,嗜碱颗粒细胞蓝紫色,中性颗粒细胞紫或紫红色,淋巴细胞及单核细胞浆蓝灰色,血小板紫色。

2.注意事项:1.染色涂片水冲洗后,应在空气中自然干燥或风干,不可用火烤干。

2.染液量要充足,勿使染液蒸发干燥。

3.细胞染色过浅或过深,待标本干燥后,立即用瑞氏染液或甲醇重新染色数秒或数分钟。

4.保存过久的细胞涂片,细胞染色会退色,可重新染色。

5.新鲜涂片应立即染色。

参考文献1.杜卓民主编.实用组织学技术.第二版,北京.人民卫生出版社,19982.徐叔云,卞如濂,陈修主编.药理实验方法学.第三版.北京.人民卫生出版社,20023.丛玉隆,乐家新,秦小玲,等主编.血细胞分析技术与临床.天津:天津科学技术出版社,2002.4附3:血液涂片和骨髓涂片的观察内容血液涂片:选择10个视野,每个视野内红细胞的数量大致相同,观察红细胞的排列、分布及形态,白细胞的数量及核的变化。

骨髓涂片:全面观察成熟红细胞与有核细胞的大致比例,以确定增生度。

分级标准见表:级别增生度成熟红细胞/有核细胞常见原因Ⅰ增生极度活跃1~2/1 白血病Ⅱ增生明显活跃10/1 白血病、增生性贫血Ⅲ增生活跃20~30/1 正常骨髓或某些贫血Ⅳ增生减低50/1 造血功能低下Ⅴ增生严重减低300/1 再生障碍性贫血附4:各种典型血细胞的照片(油镜下)1.血小板2.红细胞3.正常白细胞。