近现代西方刑事法思想的发展历程.

- 格式:doc

- 大小:33.00 KB

- 文档页数:4

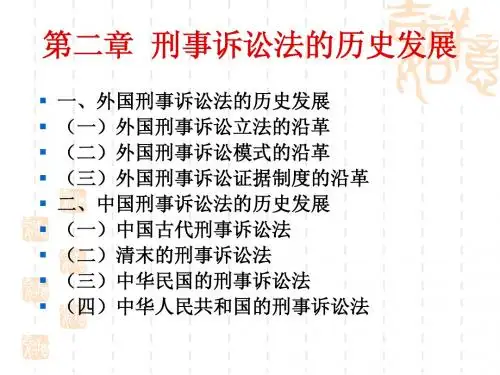

第二章刑事诉讼法的历史发展第二章刑事诉讼法的历史发展第一节外国刑事诉讼法的历史发展一、外国刑事诉讼立法的沿革(一)上古、中世纪的刑事诉讼立法公元前2100年,古巴比伦审判制度已经确立,专门法官、书记官、公证人以及各种诉讼上的专门诉讼文件和程序比较完备,但司法与行政不分,刑事诉讼与民事诉讼不分。

古代罗马史分期:(1)王政时代(公元前8—6世纪),是军事民主制时代。

(2)共和国时代(公元前6—1世纪),是奴隶制的繁荣期。

(3)帝国时代(公元前1—公元5世纪),是奴隶制衰亡时期。

罗马法的发展持续了千年,最初的罗马法为十二铜表法,后有查士丁尼法典。

罗马法具有程序完备特点,辩护律师重要。

确立了很多重要的程序法原则。

P28公元5世纪至9世纪的日耳曼法,确立了神明裁判制度和公开审判原则。

公元4世纪至15世纪,教会法,以教会条例等为法律渊源。

采用书面审理,代理制度,宣誓制度,确立了纠问式诉讼程序。

教会法、日耳曼法、罗马法并称欧洲三大法律传统。

英国法制独立发展,因11世纪诺曼人侵入,王权统治下国王派出巡回法官并以法官判例为依据确立了判例法体系,确立了正当程序。

(二)近现代刑事诉讼立法思想基础是人权、民主等理论的形成,贝卡利亚的《论犯罪与刑罚》,1764年7月16日,系统提出了罪刑法定原则、罪刑相适应原则、刑罚人道化原则、无罪推定原则等等。

法国的刑事诉讼法典是其代表法典。

二战后,几个国际公约性质的文件,确立了现代刑事诉讼基本的国际准则,共12个,P33。

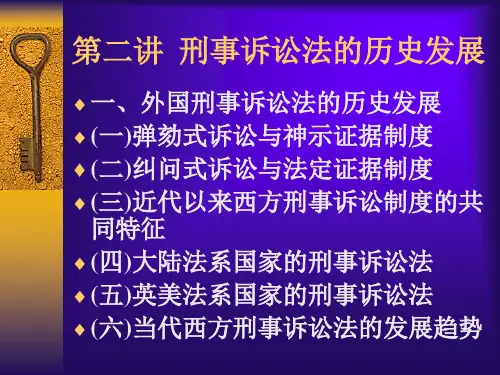

二、外国刑事诉讼模式的沿革(一)早期的弹劾式诉讼主要在奴隶制与封建制早期实行。

其特点是:1、控诉与审判职能相分离;2、审判以言词辩论的方式进行,双方地位平等、权利对等;3、法官中立消极;4、证据制度适用神示裁判制度。

(二)传统的纠问式诉讼盛行于欧洲中世纪的诉讼制度。

其特点是:1、法官主动积极追究犯罪;2、审判与控诉职能不分;3、不实行不告不理原则,而是主动追究;4、诉讼中原告与被告均没有诉讼主体地位,被告更是只承担诉讼义务的被追究的客体;5、审判秘密不公开。

![刑事政策学 第二章 西方刑事政策的历史演变与发展趋向[精]](https://uimg.taocdn.com/117a94881a37f111f1855b42.webp)

西方犯罪学理论百年嬗变脉络梳理王冠三、19世纪末期至20世纪初期:犯罪社会学派犯罪社会学派从社会学角度研究犯罪原因和探讨犯罪对策,把犯罪原因归咎于社会。

马克思主义犯罪学大致亦可归入犯罪社会学范畴。

与传统重视研究个别社会弊病的犯因性作用不同,马克思主义犯罪学更强调整体社会形态是犯罪发生的原因,因其从属于马克思主义基本理论研究,故笔者在此不作专门论述。

以下只就犯罪社会学研究的三个传统分支作简要述评: 1.环境社会学派:该学派以法国学者拉柯沙尼为代表,强调犯罪人生活的社会环境在犯罪产生中所起的作用,认为“社会环境是培养犯罪人的培养基”。

据此,该学派在犯罪对策方面主张“社会疗法”,如保护儿童、保障民众工作、妥善安置刑满释放人员等。

2.生物社会学派:该学派的代表人物是意大利犯罪学家菲利和德国刑法学家李斯特。

关于犯罪原因,菲利提出“犯罪三元论”的观点,将犯罪原因分为个人、自然和社会三类。

李斯特则认为,犯罪是由个人原因和社会原因共同造成的即“犯罪二元论”。

关于犯罪对策,该学派非常重视社会政策在同犯罪作斗争中的作用,指出“最好的社会政策,就是最好的刑事政策”,并据此提出一系列社会改良措施。

3.行为心理学派:该学派的代表人物是法国社会学家塔尔德。

塔尔德认为,个体行为包括犯罪是通过模仿习得的,模仿遵循三个规律:距离规律即模仿取决于交往的程度;方向规律即由较高社会阶层到较低社会阶层,从城市到农村;插入规律即当两种相互排斥的行为共存时,新式的行为会取代旧式的行为。

这些研究为当代犯罪学发展指明了方向,在犯罪学史上具有承前启后的重要作用。

四、20世纪20年代至今:现代犯罪学研究(一)现代犯罪学研究的主流:犯罪社会学研究1.社会化过程理论:从个体的社会化过程角度考察犯罪原因。

第一,社会学习论。

该理论认为犯罪是个人社会交往和学习的结果。

美国学者萨瑟兰的“不同联系理论”是该理论的滥觞。

萨瑟兰认为,犯罪是在社会交往中通过与他人的相互作用而习得的;犯罪行为学习发生在具有亲密关系的人群中;这种学习主要包括两项内容,即犯罪技术和对待犯罪的态度;个人违法是因为所处群体中赞许破坏法典者占了多数;不同交往在发生频率、持续时间、优先性等方面不同。

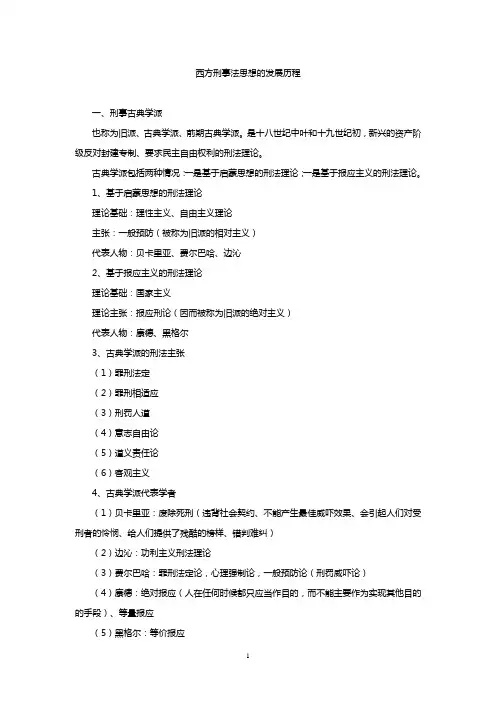

西方刑事法思想的发展历程一、刑事古典学派也称为旧派、古典学派、前期古典学派。

是十八世纪中叶和十九世纪初,新兴的资产阶级反对封建专制、要求民主自由权利的刑法理论。

古典学派包括两种情况:一是基于启蒙思想的刑法理论;一是基于报应主义的刑法理论。

1、基于启蒙思想的刑法理论理论基础:理性主义、自由主义理论主张:一般预防(被称为旧派的相对主义)代表人物:贝卡里亚、费尔巴哈、边沁2、基于报应主义的刑法理论理论基础:国家主义理论主张:报应刑论(因而被称为旧派的绝对主义)代表人物:康德、黑格尔3、古典学派的刑法主张(1)罪刑法定(2)罪刑相适应(3)刑罚人道(4)意志自由论(5)道义责任论(6)客观主义4、古典学派代表学者(1)贝卡里亚:废除死刑(违背社会契约、不能产生最佳威吓效果、会引起人们对受刑者的怜悯、给人们提供了残酷的榜样、错判难纠)(2)边沁:功利主义刑法理论(3)费尔巴哈:罪刑法定论,心理强制论,一般预防论(刑罚威吓论)(4)康德:绝对报应(人在任何时候都只应当作目的,而不能主要作为实现其他目的的手段)、等量报应(5)黑格尔:等价报应二、刑事实证学派刑事实证学派,又称新派、实证学派、近代学派,是资本主义向帝国主义转变时期反映资产阶级刑法思想和刑事政策的刑法学派。

近代学派有刑事人类学派与刑事社会学派。

1、刑事人类学派理论特点:注重对犯罪人的研究,尤其是将遗传、生物进化理论运用于犯罪原因的研究代表人物(意大利学派):龙布罗梭(创始人)、菲利(后期转为社会学派)、加罗法洛2、刑事社会学派注重犯罪的社会原因,认为犯罪的发生、消灭与增减,均受社会的影响代表人物:菲利、李斯特、牧野英一3、近代学派的刑法主张(1)犯罪原因论决定论(意思必至论)(2)社会责任论(3)主观主义或人格主义(4)目的刑主义(5)保安处分论4、近代学派的代表人物(1)龙布罗梭:犯罪原因(隔代遗传、返祖现象),社会防卫论与特别预防论,犯罪分类(遗传的犯罪人、进化的犯罪性、激情犯)(2)加罗法洛:自然犯罪观(3)菲利:犯罪三元论(遗传、自然、社会),犯罪饱和论(每一个社会都有其应有的犯罪,这些犯罪的产生是由于自然及社会条件引起的,其质和量是与每一个社会集体的发展相适应的)(4)李斯特:犯罪二元论,刑事政策学三、新旧学派之比较1、对犯罪的基本见解旧派认为,犯罪是具有自由意志(能控制自己行为的能力)和辨别善恶是否能力的人,基于自由意志所选择的结果,而且是其衡量利害得失之后,判断对自己有利而实施的。

近代西方刑法哲学的发展脉络及基本精神摘要:近代西方刑法哲学流派繁多,理论格局错综复杂,从时间维度及学术派的角度可大致将其演变梳理为三大主要线索:走向启蒙的刑法哲学、趋于思辨的刑法哲学、转向实证的刑法哲学。

近代西方刑法哲学的基本精神主要包括:追求功利、守护正义、捍卫人道。

关键词:刑法哲学;自由意志,犯罪;刑罚作为法哲学的一个重要分支学科,刑法哲学主要是对犯罪与刑罚等刑事法律中根本问题的审视、追问及反思。

与法哲学领域百花齐放、争奇斗艳的壮观景象很不对称的是,刑法哲学在学术界迄今未受到应有的重视。

国内已有的研究成果如谢望原《刑罚价值论》(1999年)、曲新久《刑法的精神与范畴》(2000年),陈兴良《刑法哲学》(1992年)、《刑法的价值构造》(1998年)、《刑法的人性基础》(2006年)等,均为阐述刑法哲学中某一具体问题的著作,而从“哲学史”意义上对西方刑法思想进行系统梳理和整体观照的学术成果迄今阙如。

目前有关西方刑法“学说史”的研究成果有马克昌主编《近代西方刑法学说史》(2008年)和郝守才等著《近代西方刑法学派之争》(2009年),由于特定的研究视域及研究范式,这些成果并不能代替西方刑法哲学的研究。

本文通过系统地考察近代西方刑法哲学的历史发展脉络,批判地把握其主要论域及理论宏旨,力图展现西方刑法哲学的发展轨迹及基本精神。

一、近代西方刑法哲学的发展脉络近代西方刑法哲学流派繁多,理论格局错综复杂,我们可从时间维度及学术派别的角度大致将其演变梳理为三大主要线索,然后将各种流派归于这三条线索之下:(一)走向启蒙的刑法哲学近代西方刑法哲学是伴随着启蒙主义思潮而拉开序幕的。

16世纪末到18世纪,西欧一些进步学者鼓吹理性,使个人从中世纪封建专制和教会权威的束缚下解放出来,唤起人们对自由、民主的觉醒。

从某种意义上来说,这场声势浩大的启蒙运动将千年来形成的封建和宗教的价值观念进行了一次彻底性的颠覆,以往被斥为“罪恶”的对物质利益的追求,如今被尊为崇高的美德,甚至被看做是推动人类文明进步的动力。

美国刑事法的演进【摘要】美国刑事法经历了漫长的演进过程,从殖民地时期开始逐步发展至今。

在殖民地时期,刑事法主要受英国法律影响,执行方式相对粗糙。

独立后,美国开始建立自己的刑事法体系,并逐渐形成独特的法律理念。

随着社会的发展和法律体系的完善,现代刑事法体系逐渐建立起来,包括被告人的权利和程序保障等方面有了较大改进。

近年来,美国刑事法持续进行变革,关注更多的人权和社会公正问题。

在当代发展中,越来越多的创新和技术被运用到刑事法中,以提高司法效率和公正性。

未来,美国刑事法仍将面临许多挑战,包括应对新型犯罪和保障人权等方面的问题。

美国刑事法的不断演进将继续推动法律体系朝着更加人性化和公正的方向发展。

【关键词】美国刑事法、演进、殖民地时期、独立后、现代刑事法体系、变革、当代发展、未来展望1. 引言1.1 美国刑事法的演进概述美国刑事法的演进是一部反映美国历史和社会变迁的重要法律史。

随着美国历史的发展,美国刑事法也经历了不同阶段的演变和变革。

从殖民地时期的简单刑事法规定到独立后的更加复杂和完善的刑事法体系,再到近现代的刑事法改革和当代发展,美国刑事法一直在不断地完善和更新。

在这个过程中,刑事法的理念、原则和实践也随着时代的变化而不断变化和适应。

美国刑事法的演进不仅反映了美国社会、政治和经济的发展,也体现了法律制度的变革和完善的需求。

通过对美国刑事法的演进过程进行深入研究和分析,可以更好地理解美国法律体系的演变轨迹,把握刑事法发展的趋势和方向,为未来的刑事法改革和发展提供有益的借鉴和启示。

2. 正文2.1 美国殖民地时期的刑事法美国殖民地时期的刑事法是美国刑事法演进过程中的重要阶段。

在殖民地时期,美国各殖民地地区都制定了各自的刑事法规。

这些刑事法规大多受英国普通法和习惯法的影响,同时也受到当地殖民者的实际情况和需求的影响。

在殖民地时期,刑事法主要是以维护社会秩序和保护殖民者权益为主要目的。

对于各种犯罪行为,包括盗窃、谋杀、欺诈等,都有相应的法律规定和处罚。

西方犯罪构成理论发展探略——以刑法思想演变为轨迹(新)论文关键词:犯罪构戍违法有责类型说gl的行为理论论文摘要:犯罪构成理论最早出现在13世纪,刑事古典学派的理论为犯罪构成提供了深厚的理论基础,后期古典学派时期,犯罪构成理论正式形成。

在刑法理论传到日本后,犯罪构成理论得到了新的发展,创立了违法有责类型说。

随着实践和理论的发展,两大学派开始互相吸收对方理论的优点,犯罪构成理论变得更加完善。

犯罪构成理论是刑法理论体系中的一个重要理论,与刑法之中很多理论问题相关。

尤其是现代西方刑法体系中,将犯罪构成作为认定犯罪的一个重要方面。

关于犯罪构成这一概念的历史发展,德国的布伦斯和哈尔曾经做过专门研究。

哈尔认为,犯罪构成的概念最早可以追溯到13世纪,当时的历史文献中就出现过Consrarededelicto(即犯罪的确证)的概念,这是中世纪意大利的纠问式诉讼程序中使用的概念,并不是现代意义上的犯罪构成。

后来,从Consrarededelicto一词又引申为corpusdelicti(犯罪事实),这个概念后来传到德国,在德国的普通法时期得到了普遍适用。

但是,早期的概念都是在诉讼法中运用的。

1796年,德国刑法学者克拉因首先把corpusdelicti译成德语Tatbestand,即犯罪构成。

在克拉因那里,Tatbestand仍然是诉讼法意义的概念。

直到斯求贝尔和费尔巴哈之后,它才变成带有实体法意义的概念。

}”但斯求贝尔是19世纪初期的主观主义者、特殊预防主义者,他认为犯罪结果不属于Tatbestand之内,而费尔巴哈从一般预防主义、客观主义的立场出发,主张犯罪结果也属于构成要件。

因此,直到费尔巴哈,构成要件才明确地被当作实体刑法上的概念来使用。

现代的犯罪构成理论是在20世纪初期开始建立的,它的创始人和奠基者是德国的贝林格。

西方犯罪学流派的变迁犯罪学是以犯罪问题为研究对象的一门学科。

犯罪问题又来依旧,无论是中国或其他国家的犯罪学者都在为解释和防控犯罪而不懈努力。

作为一门学科犯罪学诞生于欧洲,后再北美地区得到了繁荣和发展,这种繁荣和发展进一步推动了世界范围内的犯罪学研究。

因此,从历史上看,欧美学者的研究对犯罪学的发展影响甚大,值得关注,其成果尤其值得中国学者研究和借鉴。

通常认为,现代西方犯罪学是在18世纪后期产生的,然而犯罪现象和关于犯罪的思考在西方社会却早已存在。

18世纪中期以前的西方犯罪学思想:古希腊罗马时期的犯罪观:一、柏拉图的犯罪观柏拉图将人类犯罪归因于人类自身的“恶性”,是人类贪婪,自私和逃避痛苦本性的体现。

这种对犯罪原因的认识,应当说是他对犯罪主观原因的探索。

虽然柏拉图也提出过不良教育与环境对恶性的助长作用,但并未深入探讨,其主要观点还是论述人的“恶性”是恶行的原因,在防治犯罪方面,柏拉图认为法律是正义的标准,遵从法律可以使人趋善避恶;惩罚犯罪人可以教育、挽救犯罪人,促使犯罪人弃恶从善,报复不应该成为惩罚犯罪人的正当依据。

柏拉图关于惩罚犯罪的观点不仅摆脱了刑罚的原始复仇形态,并且注意到了惩罚对发罪人的教育改造功能,充满了人道主义色彩,具有进步性。

二、亚里士多德的犯罪观亚里士多德主张“中庸”的伦理观,简单地说就是认为正义的本质就是适当,不多也不少,过多或过少都是非正义的。

在这种伦理的视角下,亚里士多德提出了除内乱这样重大犯罪外的普通犯罪的三类原因的观点:一是由于缺乏衣食而犯罪;二是由于人们在温饱之余,或为情欲所困,寻欢作乐以自解烦恼犯罪;三是抱有过分的欲望,追求无穷的权威,于是他终究由于肆意作乐而犯罪。

亚里士多德认为财产少和财产多都可能导致犯罪,适当的财产才是人类为善的基础。

亚里士多德虽然注意到了财产多少与犯罪的关系,并在此基础上提出了普通犯罪的三类原因,但是最终与柏拉图一样将犯罪主要归因于人的主观方面,认为人所具有的无限欲望是导致犯罪的根本原因。

西方刑法学发展简史

西方刑法学发展简史可以追溯到古希腊和罗马时期,但现代刑法学的基础则始于17世纪的欧洲。

在这个时期,人们开始思考刑法的原则和目的,并开始系统地研究刑法的规则和程序。

18世纪,法国的孟德斯鸠提出了“法治国家”的理念,强调法律的绝对性和普遍适用性。

他还提出了“罪行与惩罚”一书,探讨了刑罚的正义性和合理性。

19世纪,德国法学家朔门和法国法学家杜布罗卡分别提出了“犯罪学”和“刑法学”的概念,将刑法研究从实践中抽离出来,形成了独立的学科。

此时,刑法学也开始注重研究犯罪的原因和预防,而不仅仅关注惩罚和制裁。

20世纪,随着社会的发展和进步,刑法学也在不断更新和发展。

在美国,学者弗兰克福特提出了“犯罪社会学”的概念,将犯罪视为社会问题来研究。

在德国,学者哈特提出了“罪刑法理论”,强调刑法制度应该符合道德和公正原则。

今天,刑法学已经成为一个独立的学科,并在全球范围内得到广泛的应用和发展。

在不同国家和地区,刑法的内容和原则也有所不同,但其基本目的仍然是保护社会秩序和公共利益,维护公正和法律的权威。

- 1 -。

西方刑法学发展简史

西方刑法学的发展可以追溯到古希腊和罗马时期。

在这个时期,刑法学主要关注的是“惩罚”和“报复”,同时也强调了罪犯的自由意志和责任。

中世纪的欧洲,刑法学主要以基督教的道德观念为基础,对罪犯进行道德教育和惩罚。

此时期的重要成果是《大宪章》和《权利法案》,它们为人民的自由和权利奠定了基础。

17世纪到19世纪初,刑法学经历了一场革命。

人本主义思想代替了宗教道德,刑法学研究的焦点转向了“法理”和“正义”。

此时期的重要成果是“法治国家”的概念和“刑法典”的出现,它们为现代刑法学的建立奠定了基础。

20世纪,刑法学逐渐转向了对罪犯的“矫正”和“重建”为重点。

同时,刑法学也开始关注受害人的权利和保护。

此时期的重要成果是刑事诉讼制度的改革和人权法的发展,它们为现代刑法学的发展提供了更为广泛的视野和理论基础。

总之,西方刑法学的发展是一个不断演变的历史进程。

从“惩罚”和“报复”到“法理”和“正义”,再到“矫正”和“重建”,刑法学的研究焦点也在不断变化,但对于保障公平和正义,对于保护人民的自由和权利,刑法学一直是至关重要的。

- 1 -。

西方犯罪学流派的变迁犯罪学是以犯罪问题为研究对象的一门学科。

犯罪问题又来依旧,无论是中国或其他国家的犯罪学者都在为解释和防控犯罪而不懈努力。

作为一门学科犯罪学诞生于欧洲,后再北美地区得到了繁荣和发展,这种繁荣和发展进一步推动了世界范围内的犯罪学研究。

因此,从历史上看,欧美学者的研究对犯罪学的发展影响甚大,值得关注,其成果尤其值得中国学者研究和借鉴。

通常认为,现代西方犯罪学是在18世纪后期产生的,然而犯罪现象和关于犯罪的思考在西方社会却早已存在。

18世纪中期以前的西方犯罪学思想:古希腊罗马时期的犯罪观:一、柏拉图的犯罪观柏拉图将人类犯罪归因于人类自身的“恶性”,是人类贪婪,自私和逃避痛苦本性的体现。

这种对犯罪原因的认识,应当说是他对犯罪主观原因的探索。

虽然柏拉图也提出过不良教育与环境对恶性的助长作用,但并未深入探讨,其主要观点还是论述人的“恶性”是恶行的原因,在防治犯罪方面,柏拉图认为法律是正义的标准,遵从法律可以使人趋善避恶;惩罚犯罪人可以教育、挽救犯罪人,促使犯罪人弃恶从善,报复不应该成为惩罚犯罪人的正当依据。

柏拉图关于惩罚犯罪的观点不仅摆脱了刑罚的原始复仇形态,并且注意到了惩罚对发罪人的教育改造功能,充满了人道主义色彩,具有进步性。

二、亚里士多德的犯罪观亚里士多德主张“中庸”的伦理观,简单地说就是认为正义的本质就是适当,不多也不少,过多或过少都是非正义的。

在这种伦理的视角下,亚里士多德提出了除内乱这样重大犯罪外的普通犯罪的三类原因的观点:一是由于缺乏衣食而犯罪;二是由于人们在温饱之余,或为情欲所困,寻欢作乐以自解烦恼犯罪;三是抱有过分的欲望,追求无穷的权威,于是他终究由于肆意作乐而犯罪。

亚里士多德认为财产少和财产多都可能导致犯罪,适当的财产才是人类为善的基础。

亚里士多德虽然注意到了财产多少与犯罪的关系,并在此基础上提出了普通犯罪的三类原因,但是最终与柏拉图一样将犯罪主要归因于人的主观方面,认为人所具有的无限欲望是导致犯罪的根本原因。

西方刑事法思想的发展历程

一、刑事古典学派

也称为旧派、古典学派、前期古典学派。

是十八世纪中叶和十九世纪初,新兴的资产阶级反对封建专制、要求民主自由权利的刑法理论。

古典学派包括两种情况:一是基于启蒙思想的刑法理论;一是基于报应主义的刑法理论。

1、基于启蒙思想的刑法理论

理论基础:理性主义、自由主义理论

主张:一般预防(被称为旧派的相对主义)

代表人物:贝卡里亚、费尔巴哈、边沁

2、基于报应主义的刑法理论

理论基础:国家主义

理论主张:报应刑论(因而被称为旧派的绝对主义)

代表人物:康德、黑格尔

3、古典学派的刑法主张

(1)罪刑法定

(2)罪刑相适应

(3)刑罚人道

(4)意志自由论

(5)道义责任论

(6)客观主义

4、古典学派代表学者

(1)贝卡里亚:废除死刑(违背社会契约、不能产生最佳威吓效果、会引起人们对受刑者的怜悯、给人们提供了残酷的榜样、错判难纠)

(2)边沁:功利主义刑法理论

(3)费尔巴哈:罪刑法定论,心理强制论,一般预防论(刑罚威吓论)

(4)康德:绝对报应(人在任何时候都只应当作目的,而不能主要作为实现其他目的的手段)、等量报应

(5)黑格尔:等价报应

二、刑事实证学派

刑事实证学派,又称新派、实证学派、近代学派,是资本主义向帝国主义转变时期反映资产阶级刑法思想和刑事政策的刑法学派。

近代学派有刑事人类学派与刑事社会学派。

1、刑事人类学派

理论特点:注重对犯罪人的研究,尤其是将遗传、生物进化理论运用于犯罪原因的研究代表人物(意大利学派):龙布罗梭(创始人)、菲利(后期转为社会学派)、加罗法洛

2、刑事社会学派

注重犯罪的社会原因,认为犯罪的发生、消灭与增减,均受社会的影响

代表人物:菲利、李斯特、牧野英一

3、近代学派的刑法主张

(1)犯罪原因论决定论(意思必至论)

(2)社会责任论

(3)主观主义或人格主义

(4)目的刑主义

(5)保安处分论

4、近代学派的代表人物

(1)龙布罗梭:犯罪原因(隔代遗传、返祖现象),社会防卫论与特别预防论,犯罪分类(遗传的犯罪人、进化的犯罪性、激情犯)

(2)加罗法洛:自然犯罪观

(3)菲利:犯罪三元论(遗传、自然、社会),犯罪饱和论(每一个社会都有其应有的犯罪,这些犯罪的产生是由于自然及社会条件引起的,其质和量是与每一个社会集体的发展相适应的)

(4)李斯特:犯罪二元论,刑事政策学

三、新旧学派之比较

1、对犯罪的基本见解

旧派认为,犯罪是具有自由意志(能控制自己行为的能力)和辨别善恶是否能力的人,基于自由意志所选择的结果,而且是其衡量利害得失之后,判断对自己有利而实施的。

新派认为,犯罪是由具有容易犯罪的特别性格和倾向的人犯的,他们没有判断是否善恶的能力,从而失去了自我规律能力而犯罪。

2、判处刑罚的根据

旧派坚持道义责任论,认为既然犯罪是自由意志的产物,所以对自己行为承担责任是理所当然的。

新派坚持社会责任论,为了使社会成员改正容易犯罪的倾向,得以重返社会,必须受到以矫正危险性为内容的保卫社会的处分。

3、刑罚的本质

旧派主张报应刑,认为由于犯罪无视法律秩序,若置之不理,法律秩序将化为乌有,为了表示法律秩序实际存在并具有实效性,而追究与过去违法行为相称的责任。

新派主张教育刑,主张刑罚是改造和教育犯罪人,消除其危险性,使之重返一般市民生活的手段。

4、刑罚的份量

旧派主张罪刑相适应,刑罚的严厉性应当与犯罪人所犯罪行严重性相当。

新派主张刑罚个别化,刑罚的份量应当是为了消除犯罪人的危险性(犯罪性),能够使其重返社会所必需的。

5、刑罚的社会功能

旧派认为,刑罚的重点应当是抑制将来有犯罪可能性的某种不特定人身上(一般预防),或者是维护社会正义。

新派认为,刑罚的重点是预防已经受到处罚的人再次犯罪(特别预防)。

6、关于犯罪的成立

旧派坚持客观主义,重视表现于外部的被害和行动。

新派坚持主观主义,重视表现于行动的犯罪意思或易于趋向犯罪的性格。

7、关于保安处分的地位

旧派不重视保安处分,严格区分刑罚与保安促分,认为保安处分最多是刑罚的一种补充。

新派注重保安处分的运用,甚至主张刑罚也保安处分化。

四、新旧两大学派的妥协与折中

经过长期的学术论战,两大学派走向折中。

1、德国和日本的后期古典学派,即规范学派

坚持古典学派的立场,但吸收了实证学派的若干主张,对前期古典学派的观点作了某些修正。

犯罪构成理论,人格责任论,运动刑罚观。

代表人物:德国的宾丁、贝林格、毕克迈耶,日本的小野清一郎、团藤重光

2、欧洲的新社会防卫论

代表人物:法国的安塞尔

主张人道主义的刑事政策运动,合理地组织对犯罪的反应。

3、美国对矫正刑的反动

马丁森报告对矫正刑的否定,古典学派刑罚正义理论的重新抬头,“轻轻重重”刑事政策。

五、恢复性司法

也称为修复式司法、恢复性正义、修复式正义,是最近一、二十年来在一些西方国家异军突起的一种全新司法模式。

强调和解与修复,反对报应和惩罚。

修复性司法的核心思想是“修复”,即改传统的“惩罚”为“修复”,改传统的“国家-被告人”的刑事司法模式为“受害人-犯罪者”模式,强调犯罪不仅仅是触犯了国家的刑事法律规定,更为重要的是侵害了社会的安宁,对被害人造成了损害。

犯罪人应就自己的犯罪行为向被害人承担相应的责任,修复被自己所破坏的社会关系,与此同时,社会(区)要帮助犯罪人重新融入社会、回归社会,以确保社会(区)的长久安宁。

恢复性是恢复性司法最重要的特征。

恢复性司法致力于修复被犯罪行为所造成的破坏和侵害,不仅仅修复犯罪对被害人造成的侵害,还包括对犯罪人本身和社区的侵害。

其着眼于恢复,致力于如何解决所存在的问题,而不是像传统的刑事司法活动那样,只是对已经发生的犯罪行为进行报复,或者只是对犯罪人进行惩罚。

六、当代刑法思潮的发展趋向

1、不同学派取长补短,趋于折中

2、打击犯罪和保障人权并重

3、刑罚趋于人道和轻缓

4、对被害人的权利保护不断加强。