围肝门切除治疗Ⅲ、Ⅳ型肝门部胆管癌

- 格式:pdf

- 大小:234.50 KB

- 文档页数:3

肝门部胆管癌

按照国际抗癌协会(UICC)提出TNM分期标准,可把胆管癌分为0~Ⅳ期:0期,原位癌,无淋巴结或远处转移。

Ⅰ期,肿瘤侵及粘膜或肌层,无淋巴结或远处转移。

Ⅱ期,肿瘤侵及肌层周围结缔组织,无淋巴结或远处转移。

Ⅲ期,在上述情况下伴有淋巴结转移。

Ⅳa期,肿瘤侵犯邻近组织如肝、胰、十二指肠、胆囊、胃、结肠,有或无淋巴结转移,无远处转移。

Ⅳb期,无论肿瘤大小,有无淋巴结转移,有远处转移。

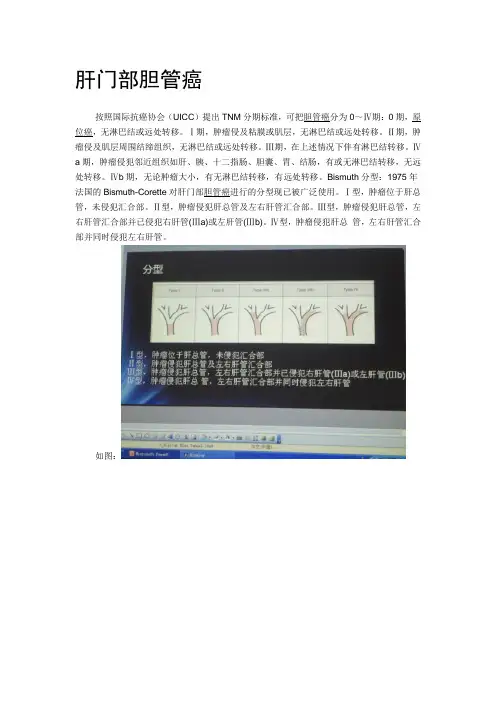

Bismuth分型:1975年法国的Bismuth-Corette对肝门部胆管癌进行的分型现已被广泛使用。

Ⅰ型,肿瘤位于肝总管,未侵犯汇合部。

Ⅱ型,肿瘤侵犯肝总管及左右肝管汇合部。

Ⅲ型,肿瘤侵犯肝总管,左右肝管汇合部并已侵犯右肝管(Ⅲa)或左肝管(Ⅲb)。

Ⅳ型,肿瘤侵犯肝总管,左右肝管汇合部并同时侵犯左右肝管。

如图:。

生堡窆E挝盘查!Q堕生§旦筮兰!鲞筮!!翅g丛!!!坚堡:△!趔!Q塑t!丛笪:堕垒!!查,结果均提示肝门部占位伴肝门部胆道梗阻,术中及术后病理报告证实为肝门部胆管癌,诊断符合Bismuth—CorletteIV型标准。

根据影像学检查示65例有肝门部血管浸润。

术后病理诊断示41例伴有淋巴结转移。

3.治疗方法:(1)引流组23例,其中经皮经肝穿刺胆管引流(f7I'CD)15例(双侧引流7例、单侧引流8例)(图1),ERCP下胆道支架置人8例(双侧支架置入引流2例、单侧支架引流6例)(图2)。

(2)手术组44例,其中单纯内引流25例,根治性切除19例。

根治性切除以胆管切缘无肿瘤(R0)为标准,其中扩大左半肝联合尾状叶切除13例(图3),扩大右半肝联合尾状叶切除5例(图4),右三叶联合尾状叶切除l例。

在根治性切除组中,肝动脉重建6例(图5),门静脉重建8例(图6),其中门静脉局段切除人工血管重建1例(图7),门静脉肝动脉化2例。

(3)非根治性切除4例。

(4)因手术探查发现广泛转移无法切除2例。

在本研究中,有1例行扩大右半肝联合尾状叶切除患者及2例行扩大左半肝联合尾状叶切除患者,术中阻断门静脉主干及肝动脉后,经门静脉主干、胃十二指肠动脉断端向近心端分别插管,以自制4℃灌注液17ml/min持续灌注(图8)。

4.随访:通过电话等方式对患者进行随访,死亡患者的随访截止至2008年11月24日。

5.统计学方法:本研究应用SPSS12.0统计学软件对数据进行统计学分析,所有数据以孑±s表示,以P<0.05为差异有统计学意义。

结果1.手术情况:本组根治性手术切除率为26.0%(19/73)。

平均手术时间(475±129)min,平均出血量(1348±467)“,平均输血量(1628±421)IIll。

2.术后并发症发生情况:术后并发症发生率为16.4%(12/73)。

联合肝叶切除治疗肝门部胆管癌的疗效【摘要】目的探索联合肝叶切除治疗肝门部胆管癌的临床疗效。

方法整理分析我院2005到2012年30例肝门部胆管癌患者临床治疗资料。

i型2例(6.7%),ⅱ型3例(10.0%),ⅲ型5(16.7%),ⅳ型9例(30.0%),ⅴ型11例(36.7%),联合左半肝切除16例,右半肝切除8例,尾状叶切除4例,右三叶切除2例。

22例病例根治性切除手术,占73.3%,8例病例姑息性切除,占26.7%。

结果切除手术治疗后中位生存时间为28.5月,发生并发症4例,死亡1例,随访根治性切除1,3,5年生存率分别为72.7%、45.4%和22.7%,姑息性切除1、3、5年生存率为50.0%、25.0%、12.5%。

结论采用联合肝叶切除治疗肝门部胆管癌患者,生存率有明显的提高,并发症有所下降,能提高患者术后的生活质量,值得在临床治疗上推广。

【关键词】肝叶切除;肝门部;胆管癌;临床疗效胆管癌是指源于肝外胆管,包括肝门区至胆总管下端的恶性肿瘤,近年来把肝内胆管癌也归入胆管癌的范畴,肝内胆管癌是位于二级胆管以上的肝内小胆管癌。

近十年来胆管癌发病率逐年升高,在个别高发地区十年来胆管癌发病率甚至已经翻番。

胆管癌恶性程度高,根治性手术切除是目前治疗胆管癌最重要的方法。

本文研究对30例肝门部胆管癌患者,采用联合肝叶切除治疗,结果切除手术治疗后中位生存时间为28.5月,发生并发症4例,死亡1例,随访根治性切除1,3,5年生存率分别为72.7%、45.4%和22.7%,姑息性切除1、3、5年生存率为50.0%、25.0%、12.5%。

现将研究总结报道如下。

1资料与方法3讨论胆管癌,根据部位可分为肝内和肝外胆管癌,胆管癌发生的部位不同,临床表现也不尽相同。

肝内胆管癌同原发性肝细胞肝癌一样,早期无明显临床症状。

一般有腹部不适、乏力、恶心、黄疸,其他如发热等。

就诊时多为晚期,可出现腹痛、体重下降、腹部包块,黄疸较少见;肝外胆管癌90%-98%的患者可出现黄疸,大多数是逐渐加深的持续的无痛性黄疸,大便灰白,尿色深黄。

肝门部胆管癌根治术常见并发症及护理的研究进展肝门部胆管癌是一种恶性肿瘤,手术治疗是目前最有效的方法。

但由于手术范围较大,操作难度高,常伴随着一系列围手术期并发症。

这些并发症对患者的生命安全和治疗效果均有较大影响。

因此,正确的护理措施对患者的康复至关重要。

术后并发症1. 胆瘘和胆漏胆瘘和胆漏是胆道手术后较为常见的并发症。

术后发生的胆瘘常常由于胆管闭合不严或手术切除后的胆管端口形成。

胆漏则是指胆汁由于手术后的缝合不够牢固或血管的损伤导致的胆汁外泄。

患者在术后需要定时测量尿量及排泄物的颜色,及时观察是否存在胆瘘或胆漏。

心理护理方面,需要疏导患者的情绪,让患者保持愉悦的心情,增强恢复信心。

2. 肺部感染肺部感染是肝门部胆管癌根治术后的常见并发症之一。

手术后患者需要卧床休息,容易引发肺部感染。

预防肺部感染的主要措施是保持呼吸道通畅,及时翻身和深呼吸、咳嗽等。

在护理中,加强术后的呼吸功能训练和支持性治疗是必不可少的。

3. 消化道功能障碍消化道功能障碍是肝门部胆管癌根治术后的重要并发症之一,主要表现为食欲下降、恶心、呕吐和腹泻等。

为了尽量减少消化道的障碍,术后患者饮食应以小而频繁,注重饮食的清淡和口感的舒适,瘦肉、蛋白质、新鲜蔬果等可以促进胃肠功能。

心理上,需要及时疏导患者的情绪,让患者保持愉悦的心情。

4. 深静脉血栓形成深静脉血栓形成在肝门部胆管癌根治术后的围术期病人中是比较常见的。

建议患者尽量掌握常规的体位锻炼和手脚活动方法,减少长时间伏枕,还可以使用抗凝药物预防深静脉血栓形成。

结语肝门部胆管癌根治术是一种高风险的手术,手术后患者常常会面临一系列围手术期并发症。

护理是手术的重要保证,及时的护理措施有助于缓解术后的不适症状,减轻患者的心理负担,增强恢复信心。

因此,在手术治疗中,重视患者的全面护理是非常必要的。

肝门部胆管癌根治性切除术后并发症的诊断与治疗肝门部胆管癌是一种比较罕见但危险的肿瘤,常常发生在肝门部位,严重影响患者的生活质量和生存期。

目前,根治性切除术是肝门部胆管癌的主要治疗方法之一,然而手术后的并发症仍然是一个严峻的挑战。

本文将从肝门部胆管癌根治性切除术后并发症的诊断与治疗两方面进行详细探讨。

1. 术后出血:术后出血是肝门部胆管癌根治性切除术后常见的并发症之一。

患者术后突然出现腹部疼痛、呼吸困难、心动过速等症状,应该高度怀疑为术后出血。

此时应该及时进行复查CT或者超声检查,确定出血的位置和程度,然后积极采取手术或者介入治疗。

2. 肝功能衰竭:由于肝门部胆管癌紧邻肝脏,并且手术过程中需要切除部分肝脏组织,因此术后肝功能衰竭是一种常见的并发症。

临床上如患者出现恶心、食欲下降、黄疸等症状,应该考虑到肝功能衰竭的可能性。

此时可以通过血清生化指标、胆汁排泄功能检测等方法进行确诊,然后积极进行肝功能支持治疗。

3. 胆漏和胆瘘:术后胆管狭窄和胆管残端漏、胆瘘是肝门部胆管癌根治性切除术后的常见并发症。

患者出现持续性腹痛、腹部压痛、发热、黄疸等症状时应该高度怀疑胆漏和胆瘘的可能性。

诊断时可以通过CT、MRCP等影像学检查、ERCP或PTCD等介入治疗方式进行确诊和治疗。

4. 肝门部淋巴结转移:肝门部胆管癌根治性切除术后,肝门部淋巴结转移是一种不可忽视的并发症。

患者特别是术后一段时间内出现腹部肿块、体重减轻、贫血等症状时应该及时行CT、PET-CT等检查,以明确有无淋巴结转移,然后及时采取相应的治疗措施。

1. 术后出血的治疗:对于术后出血,首先应该迅速进行止血治疗,包括输注凝血因子、红细胞悬液、新鲜冰冻血浆等,保持患者血容量的稳定。

对于较大出血而不能自行止血的患者,还可以考虑行介入治疗或者再次手术。

2. 肝功能衰竭的治疗:肝功能衰竭的治疗主要包括对症治疗和肝功能的支持治疗。

对症治疗包括利尿、抗感染、营养支持等,而肝功能的支持治疗则可以通过血浆置换、生物反应调节药物等方式维持患者的生命体征。

肝门部胆管癌根治性切除术后并发症的诊断与治疗胆管癌是胆系疾病中一种较为罕见但危害性较大的恶性肿瘤,常见于肝门部胆管。

根治性切除术是治疗肝门部胆管癌的主要手段,但由于手术创伤大、手术难度高,以及术后容易出现一系列并发症,术后的护理和治疗十分重要。

一、术后并发症1. 肝功能不全:切除胆管癌后,由于切除肝组织,对肝功能产生不可避免的负担,容易出现肝功能不全。

病人出现乏力、食欲不振、恶心呕吐、黄疸等症状提示肝功能受损。

2. 腹水:由于术后切除部分肝脏,对肝脏的代偿性调节受到影响,导致术后出现腹腔积液。

如果腹水过多,会压迫脏器,影响呼吸和循环,引起严重的并发症。

3. 消化道瘘:术后肝门部胆管癌根治性切除术后,可能会出现消化道瘘。

表现为饮食后腹部不适、腹泻、腹胀等症状,甚至引起严重的腹腔感染。

4. 肝内胆管狭窄:肝门部胆管癌根治性切除术后,肝内胆管狭窄是常见的并发症之一。

病人表现为恶心、呕吐、胆汁淤积等症状。

二、诊断1. 肝功能测试:通过测定病人的血清胆红素、ALT、AST、ALP等指标,可以评估肝功能的状态。

2. 影像学检查:包括B超、CT和MRI等,可以用于观察术后患者的腹水、胆管狭窄和胃肠瘘等。

3. 内窥镜检查:用于观察术后患者的胆管和肠道情况,有助于发现胆道狭窄和胃肠瘘等。

三、治疗术后患者出现并发症后,需要积极治疗,以缓解症状和改善生活质量。

1. 肝功能支持治疗:包括保肝、解毒、促进胆汁排出等措施,可以缓解肝功能不全。

2. 腹水治疗:通过抽取腹水、限制钠盐等方法,可以有效控制术后腹水的积聚。

3. 胆管修复:对于出现胆管狭窄和胆道瘘的患者,可以采用内镜治疗或手术修复,以促进胆汁的正常排出。

4. 营养支持治疗:术后患者可能出现食欲不振、消化不良等症状,需要采取适当的营养支持治疗,以维持营养平衡。

五、结语肝门部胆管癌根治性切除术是治疗肝门部胆管癌的主要手段,但术后容易出现一系列并发症,对于这些并发症需要及时进行诊断和治疗,以缓解症状,改善生活质量。

对进展期肝门部胆管癌,多需要在围肝门切除的基础上联合肝叶切除[1]。

与联合左半肝切除相比,联合左三区切除可以获得更长的阴性胆管切缘和更高R0切除率[2],但考虑到预留肝叶体积较小且肝实质离断平面较难控制,此种术式被认为是12种定型肝切除术式中最难的一种,在文献中报告较少[3,4]。

近年来作者团队对该术式积累了一定的经验,本文将我们的做法和技术细节报告如下。

1手术指征、术前评估及术前预处理主灶偏左的肝门部胆管癌如明显侵犯右前叶胆管,预计切断右前叶胆管不能重建,则有本手术的指征。

另外,部分肝内胆管细胞癌不但浸润了门静脉左支,也侵及门静脉右前叶支与右后叶支的分叉部,只有合并切除门静脉的左三区切除才是唯一根治性切除的手术方式。

术前评估需要注意:①胆道受累范围的评估:接受此类手术的患者属于进展期肿瘤,多需要胆道造影确定肿瘤的进展范围和预切线(图1);②肝右后动脉的解剖:肝右后动脉一般为南绕型,如右后动脉或7段动脉为北绕型则易于受累(图2),此时需要仔细评估肿瘤与动脉的关系并慎重考虑是否施行该手术方式;③门静脉右后支的解剖(图3A ,B ):右后支如为工字型则右后叶占全肝的体积比较大,加上此时右后动脉均为南绕型,则适合施行左三区切除[5]。

此外,如门静脉右后支未形成主干,则解剖肝门时勿将7段门静脉支误认为粗大的尾状叶支予以切断(图3C ,D );④肝右静脉的解剖:如无粗大的右后下静脉和优势型肝中静脉,则能在肝切除后的断面上显露出肝右静脉基金项目:国家自然科学基金面上项目(81930119);和黄科研基金项目(CCP2005001P )作者单位:1.清华大学附属北京清华长庚医院肝胆胰中心、清华大学临床医学院,北京102218;2.连云港市第一人民医院肝胆外科,江苏连云港222061;3.淮安市第一人民医院肝胆外科,江苏淮安223300*通讯作者:项灿宏,Email:**************围肝门切除联合左三区切除治疗Bismuth Ⅳ型肝门部胆管癌黄鑫1,王良1,张跃伟1,严哲1,王开宇1,肖鸣1,张琪佳1,尚皓1,葛夏青2,宋研3,项灿宏1*doi :10.3969/j.issn.1009⁃976X.2021.01.004中图分类号:R735.8;R657.4文献标识码:A·手术详解·图2肝右后动脉的解剖注:RPHA :肝右后动脉;A6:6段肝动脉;A7:7段肝动脉的全长(图4A ,B ),反之则仅能在断面的头侧显露出肝右静脉(图4C ,D )。

(完整版)肝胆外科手术分级目录前言

肝胆外科手术是一种复杂而严谨的医疗过程,根据手术的难易程度和风险,需要进行相应的分级管理。

本文档旨在提供一份详尽的肝胆外科手术分级目录,以便医务人员参考并进行相应的手术评估和管理。

分级目录

一级分级:最高风险手术

1. 肝移植手术:包括肝脏供体选择、肝脏切除、肝脏移植等多个步骤

2. 肝段切除术:将患者肝脏中的一个或多个部分切除

3. 肝门部手术:对肝门部进行重建或修复的手术,如肝门部淋巴结清扫、切除胆囊等

二级分级:高风险手术

4. 肝脏转移灭活术:治疗肝转移性恶性肿瘤的手术,通过灭活病灶区域减少肿瘤生长

5. 扩大性肝切除术:将患者肝脏中的大部分、但不包括整个肝脏切除

6. 胆管切除术:切除部分或全部胆管的手术

7. 肝静脉闭塞术:用于治疗肝血液静脉栓塞的手术

三级分级:中等风险手术

8. 肝病变切除术:切除肝脏中的良性或部分恶性肿瘤的手术

9. 胆囊切除术:切除患者的胆囊

10. 肝囊肿穿刺引流术:对囊肿进行穿刺引流以减轻症状和降低囊肿的压力

四级分级:低风险手术

11. 肝胆结石摘除术:摘除肝胆之间的结石

12. 胆道憩室切除术:切除胆道憩室以消除不适症状和预防并发症

13. 胆囊息肉切除术:摘除胆囊内息肉的手术

结论

本文档提供了一份完整的肝胆外科手术分级目录,希望能够为

医务人员提供参考,确保对不同手术进行正确评估和管理。

在实践中,医务人员应结合具体患者情况和医疗团队经验,进行风险评估,并选择合适的操作和治疗方法,确保手术的安全性和成功率。

> 注:以上分级仅供参考,实际判断还需医疗专业人士根据具

体情况综合考量。

胆管癌治疗方案背景介绍胆管癌是一种罕见但恶性程度较高的肿瘤,主要发生在肝内外胆管。

由于胆管癌的早期症状不明显,往往在晚期才被发现,导致治疗难度增加。

本文将介绍胆管癌的常见治疗方案,以帮助患者和医生更好地应对这一疾病。

1. 手术治疗对于早期胆管癌患者,手术是常见的治疗选择。

手术方式主要包括:•肝切除术:适用于胆管癌局限于肝内的患者,根据病变的位置和程度,可进行部分肝切除或全肝切除。

手术后还需进行术后化疗或放疗,以预防复发和转移。

•胆管切除术:适用于胆管癌累及肝门的患者。

手术中需切除累及的胆管以及相应部分的肝组织。

手术后也需要接受术后辅助治疗。

•胰十二指肠切除术:适用于胆管癌累及十二指肠降部的患者,手术中需切除累及的胆管、肝组织和十二指肠,同时进行淋巴结清扫。

手术后仍需要辅助治疗。

2. 化疗化疗是胆管癌的常规治疗方法,可用于早期病例的辅助治疗、晚期病例的根治治疗或姑息治疗。

常用的化疗药物包括5-氟尿嘧啶、奥沙利铂、吉西他滨等。

化疗的具体方案需根据患者身体状况、病变程度和化疗耐受性等因素综合考虑,通常为2-4周为一个周期,连续多个周期进行。

3. 放疗放疗对于胆管癌的治疗也具有一定的作用。

放疗可以用于手术前的预处理,以缩小病变范围,减少手术难度。

对于无法手术的患者或术后不能完全切除的患者,放疗可以作为根治的治疗选择。

放疗的剂量和疗程需根据病变的位置和大小、患者的病情和耐受性等因素进行个体化调整。

4. 靶向治疗近年来,靶向治疗在胆管癌的治疗中显示出了潜力。

靶向药物常用于晚期胆管癌的治疗,例如靶向EGFR的抗体药物西妥昔单抗。

这些药物可以抑制信号转导和细胞增殖,从而抑制肿瘤的生长和转移。

5. 免疫治疗免疫治疗是一种新兴的治疗方式,在胆管癌中也有一定的应用前景。

免疫治疗可以通过激活患者自身的免疫系统,增强对肿瘤的攻击能力。

常用的免疫治疗方法包括细胞因子疗法、免疫检查点抑制剂和肿瘤疫苗等。

6. 中医中药治疗中医中药在胆管癌的治疗中也有一定的作用。

肝门部胆管癌诊断和治疗指南肝门部胆管癌是指累及肝总管、左右肝管及其汇合部的胆管黏膜上皮癌,亦称高位胆管癌、近端胆管癌或KIatSkin肿瘤。

肝门部胆管癌的发病率呈逐年增高的趋势,尸检资料显示胆管癌的发病率约为0.01%~0.20%,肝门部胆管癌占其中的40%~60%°肝门部胆管癌的临床分型和分期目前肝门部胆管癌常用的分型和分期系统主要有以下4类:(DBiSmUth-Corlette分型;(2)MSKCCT分期系统;(3)AJeC的TNM 分期系统;(4)国际胆管癌协会分期系统。

Bismuth-Corlette分型是经典的临床分型方法。

该分型是以肿瘤累及胆管的解剖部位及范围为依据,对于手术方式的选择具有重要价值,但该分型没有表述对胆管癌切除和预后有影响的血管浸润、淋巴结转移和肝脏萎缩等因素。

MSKCCT分期系统是根据肿瘤累及胆管范围、门静脉侵犯和合并肝叶萎缩3个因素对肝门部胆管癌进行分期。

该分期系统在判断可切除性或是预后判断方面均优于Bismuth-Corlette分型,但未体现肝动脉侵犯、淋巴结转移和远处转移等病理要素。

AJCC的TNM分期是基于病理指标的一种分期系统,有助于对患者预后的判断,但由于术前几乎得不到分期所需的相关资料,因此该分期临床实用价值有限。

国际胆管癌协会分期系统对胆管癌肿部位和形态,门静脉、肝动脉受累状况,预留肝脏体积、并存肝实质病变,淋巴结及远处转移等病理要素给予了全面评估和表述。

借助这一分期系统,可对肝门部胆管癌的可切除性、术式选择及预后做出更准确的判断。

肝门部胆管癌的病理类型与生物学特性肝门部胆管癌的组织病理类型以腺癌居多(占90%以上),少见类型尚有透明细胞癌、印戒细胞癌、鳞癌、腺鳞癌和未分化癌等。

按大体形态可分为硬化型、结节型和乳头型。

硬化型约占70%,多见于低.中分化腺癌;结节型约占20%;乳头型约占10%,多为高分化腺癌,切除率高,预后好。

目前认为,肝门部胆管癌具有多极化浸润转移的生物学特性,癌肿沿胆管树轴向近端和远端胆管浸润,同时可突破胆管树向侧方侵犯邻近的门静脉、肝动脉和肝脏实质,且常发生区域性淋巴结和神经丛转移。

胆管癌(cholangiocarcinoma ,CCA )是来源于胆管上皮细胞的恶性肿瘤,依据肿瘤组织沿胆道树生长位置的不同可分为肝内胆管癌、肝门部胆管癌(hilar cholangiocarcinoma ,HCCA )和胆总管中下段癌[1]。

HCCA 是指累及胆囊管开口处以上肝总管及左、右肝内胆管汇合处或肝内胆管的恶性肿瘤,占CCA 全部类型的50%~70%,又称为Klatskin 肿瘤[2]。

HCCA 中约90%的病理类型为腺癌[3],侵袭能力强,恶性程度高,早期症状隐匿。

随着影像学及内镜技术的不断发展,HCCA 的检出率有一定提高,但仍不令人满意,多数患者就诊时已为晚期,失去手术切除的机会。

对于不可切除的HCCA ,不同的治疗手段所获得的疗效也不尽相同,常规的化学药物治疗疗效欠佳。

基于肝门部胆管的解剖特征,肝动脉灌注化疗(hepatic artery infusionchemotherapy ,HAIC )可能是一种更有效的给药方法;随着现代医学的发展,立体定向放射治疗(stereotactic radiotherapy ,SRT )、光动力疗法(photodynamic therapy ,PDT )及射频消融术(radiofrequency ablation ,RFA )等新型治疗方式的出现,使得HCCA 的治疗更加精准。

近年来,随着高通量测序技术的发展及对肿瘤免疫环境研究的不断深入,HCCA 也迎来了分子治疗时代,现有的一些临床试验已经证实免疫治疗及靶向治疗应用于肝内胆管癌治疗的价值,但在HCCA 中的表现却差强人意。

本文对HCCA 的诊断及不可切除HCCA 的治疗研究进展进行综述,为HACC 的临床诊断及治疗提供参考。

1 肝门部胆管癌的诊断1.1 临床表现 HCCA 早期无特异性临床表现,最常见的症状有腹痛或不适、食欲缺乏、体重减轻和皮肤瘙痒等,部分患者也可出现右上腹包块。

HCCA 晚期常合并肝门部胆管癌的诊断及不可切除肝门部胆管癌的治疗研究进展岳子鹏1,石宝琪2*(1.内蒙古医科大学/内蒙古临床医学院,内蒙古呼和浩特 010000;2.内蒙古自治区人民医院介入诊疗科,内蒙古呼和浩特 010020)摘要肝门部胆管癌(hilar cholangiocarcinoma,HCCA)在亚洲的发病率较高,我国是发病率及死亡率最高的国家之一。

肝门部胆管癌根治性切除术后并发症的诊断与治疗肝门部胆管癌是一种恶性肿瘤,病情严重且预后较差。

根治性切除术是目前治疗肝门部胆管癌的主要手术方法,但手术后可能会出现一些并发症,严重影响患者的生存质量。

对根治性切除术后并发症的及时诊断和治疗显得尤为重要。

本文将主要探讨肝门部胆管癌根治性切除术后可能出现的并发症、其诊断与治疗方法。

一、出血根治性切除术后出血是比较常见的并发症。

患者术后要密切观察术区的引流管排出的引流液,如出现大量鲜红色引流液或引流量显著增加,应及时进行CT血管造影检查,明确出血灶的位置和程度。

针对出血灶进行介入栓塞术或手术止血治疗。

二、肝功能损害根治性切除术后由于手术干扰了肝脏的解剖结构,可能引起肝功能损害。

患者术后要重点观察黄疸、肝功能指标和凝血功能的变化情况。

如患者出现明显黄疸、ALT、AST、TBil、DBil等肝功能指标升高或凝血功能异常,应及时进行肝功能检查,评估肝功能损害的程度,积极采取相应的处理措施,如应用肝保护药物、改善肝功能支持治疗等。

三、肝胆汁漏由于根治性切除术后切除了一定范围的胆管组织,可能导致术后肝胆汁漏。

患者术后要仔细观察引流管排出的引流液性状,如出现明显的胆汁漏,应怀疑肝胆汁漏的可能性。

可行胆管造影或MRCP检查明确诊断,治疗上可以采用保守治疗,如禁食、胆外引流及抗菌药物治疗,对于反复发生或治疗无效的患者可考虑行腹腔镜下手术修补。

四、肝脏空洞感染根治性切除术后肝脏空洞感染是一种严重的并发症。

患者术后要密切观察体温的变化情况,如出现高热、持续发热或寒战等症状,应考虑到肝脏空洞感染的可能性。

可行CT扫描或超声检查明确诊断,治疗上应及时使用抗生素进行治疗,如革兰氏阳性菌可以选用青霉素类或大环内酯类抗生素,革兰氏阴性菌可以选用第三代头孢菌素或氨基糖苷类抗生素。

根治性切除术后并发症的及时诊断和治疗对患者的生存质量至关重要。

围绕这些并发症进行精心的观察和治疗,将有助于提高患者的生存率和生存质量。