肝门部胆管癌诊断和治疗指南(2013年版)

- 格式:doc

- 大小:101.50 KB

- 文档页数:12

肝门部胆管癌淋巴结转移和神经丛浸润特点及清扫要点张立鑫,朱建交,杨刚,李敬东川北医学院附属医院肝胆外一科,川北医学院肝胆胰肠疾病研究所,四川南充 637000通信作者:李敬东,********************(ORCID: 0000-0002-1923-1787)摘要:肝门部胆管癌是胆道中最常见的恶性肿瘤,根治性手术是患者可能获得长期生存的唯一手段。

本文简述了肝门部胆管癌发生淋巴结转移、神经丛侵犯的特点,回顾了国内外目前对淋巴结清扫、神经丛廓清的观点。

分析表明,国内外观点普遍认可区域淋巴结清扫、神经丛廓清,但对淋巴结的扩大清扫尚存争议。

关键词:Klatskin肿瘤;淋巴转移;肿瘤浸润基金项目:中国医学基金会(2022HX011);四川省卫生健康委员会科技项目(临床研究专项)重点领域疾病诊疗方案(23LCYJ033);川北医学院附属医院科研发展计划项目(2021YS004)Features of lymph node metastasis and nerve plexus invasion in hilar cholangiocarcinoma and key points for dissectionZHANG Lixin, ZHU Jianjiao, YANG Gang, LI Jingdong.(First Department of Hepatobiliary Surgery, Affiliated Hospital of North Sichuan Medical College; Institute of Hepatobiliary-Pancreatic-Intestinal Diseases, North Sichuan Medical College,Nanchong, Sichuan 637000, China)Corresponding author: LI Jingdong,********************(ORCID: 0000-0002-1923-1787)Abstract:Hilar cholangiocarcinoma is the most common malignant tumor of the biliary tract, and radical surgery is still the only possible means for patients to obtain long-term survival. This article briefly describes the features of lymph node metastasis and nerve plexus invasion in hilar cholangiocarcinoma and reviews the current viewpoints on lymph node dissection and nerve plexus dissection in China and globally. It is shown that the regional lymph node dissection and nerve plexus dissection are generally accepted in China and globally, but there are still controversies over extended lymph node dissection. Key words:Klatskin Tumor; Lymphatic Metastasis; Neoplasm InvasivenessResearch funding:China Medical Foundation (2022HX011); Sichuan Provincial Health Commission Science and Technology Project (Clinical Research Special)Key Areas of Disease Diagnosis and Treatment Program (23LCYJ033);Research and Development Project of Affiliated Hospital of North Sichuan Medical College (2021YS004)肝门部胆管癌(hilar cholangiocarcinoma,HCCA)于20世纪60年代由Klastkin提出,在胆管癌发病中占50%~70%[1],在胆道恶性肿瘤中最常见。

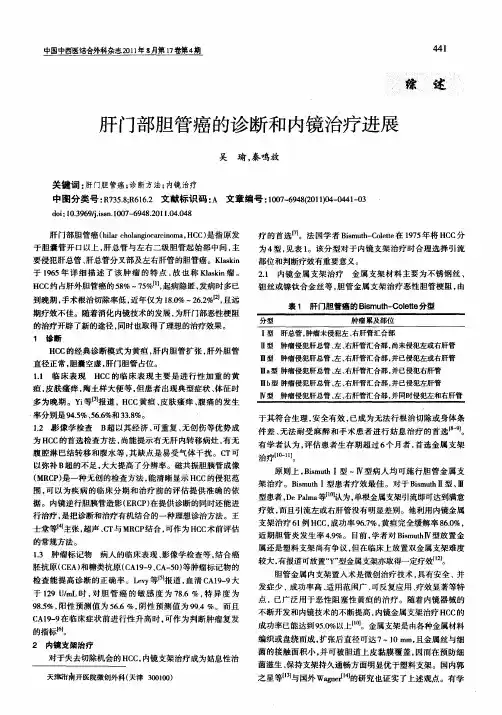

·综 述·肝门部胆管癌的诊断及治疗现状西山煤电集团职工总医院(030053) 薛 源 肝门部胆管癌(HC)是指累及胆囊管开口及以上1/3的肝外胆管,并常扩展至肝管汇合部和一侧或双侧肝管的恶性肿瘤,其中58%~75%发生在肝胆管分叉处,又称中央型胆管癌或Klatski肿瘤[1]。

HC在肝外胆管癌中发病率较高,达75%左右。

由于其发现时已处于中、晚期,故手术切除率低、预后差,因此提高肝门部胆管癌的早期诊断对其预后具有重要的意义。

1 临床分型、分期目前广为应用的是法国Bismuth-Corlett分型方法,可用于指导临床手术方式的选择,但其不能准确地判断肝门部胆管癌的分期[2]。

具体分型为:Ⅰ型:肝总管平面,左右肝管相通。

Ⅱ型:侵及左右肝管分叉处并累及左右肝管开口处。

Ⅲ型:侵入肝内一级胆管和二级胆管。

Ⅲa型:侵入右肝管;Ⅲb型:侵入左肝管。

Ⅳ型:左右一级胆管均被侵犯。

按照国际抗癌协会(UICC)提出TNM分期标准,可把胆管癌分为0~Ⅳ期:0期:原位癌,无淋巴结或远处转移。

Ⅰ期:肿瘤侵及黏膜或肌层,无淋巴结或远处转移;Ⅱ期:肿瘤侵及肌层周围结缔组织,无淋巴结或远处转移;Ⅲ期:在上述情况下伴有淋巴结转移;Ⅳa期:肿瘤侵犯邻近组织如肝、胰、十二指肠、胆囊、胃、结肠,有或无淋巴结转移,无远处转移;Ⅳb期:无论肿瘤大小,有无淋巴结转移,有远处转移。

2 诊 断2.1 影像学检查2.1.1 B超:以无创伤、可重复、简单、经济而成为首选检查方法。

肝门部胆管癌的B超典型表现是:①肝内胆管扩张,肝门处扩张以远的左右肝管截断,并可发现中等或低团块回声的团状影,胆囊空虚;②胆总管不扩张,胰头无肿大;③可明确肿瘤与其临近血管(门静脉和肝动脉)的关系,以及有无癌栓,对术前判断肝门部胆管癌根治性切除有较大帮助。

不足之处在于常规检查易受肥胖、肠道气体、肋弓气体以及操作者本身经验等因素影响。

2.1.2 CT:优点在于图像清晰,不受肥胖、肠道、肋弓气体以及操作者本身经验等因素影响。

肝门部胆管癌的诊治作者:石铮杨明智欧荣文何庆良翁山耕陈有挺林春忠王家兴【摘要】目的总结肝门部胆管癌的临床诊断及治疗经验。

方法回顾性分析1993年5月至2006年4月97例肝门部胆管癌患者的临床资料。

结果 97例患者中,首诊原因为进行性无痛性黄疸85例。

根治性切除29例,姑息性切除26例,胆管引流42例。

总手术切除率为57%(55/97)。

根治性切除术后1、2、3年生存率分别为69%(67/97)、31%(30/97)、21%(20/97),姑息性切除术后1、2年生存率分别为42%(11/26)、23%(6/26)。

引流的患者生存时间均<12个月。

结论要重视无黄疸患者肝门部胆管癌的诊断;为保证治疗的根治性可适当扩大联合脏器切除的范围,以延长患者生存期。

【关键词】胆管肿瘤;肝门部;根治性切除【Abstract】 Objective To summarize the experience in diagnosis and treatment of hilar cholangiocarcinoma (HCCA). Methods The clinical data of 97 patients with HCCA admitted in our hospital from May 1993 to April 2006 were analyzed retrospectively. Results Of all, 85 patients were initially diagnosed as progressive painless jaundice. Radical resection was performed on 29 patients, palliative resection on 26 and biliary drainage on 42. The total resection rate was 57%(55/97). The 1, 2 ,3year survival rates after radical resectionwere 69%(67/97), 31%(30/97) and 21%(20/97), and 42%(11/26), 23%(6/26) for the 1, 2year survival rates after palliative resection. The survival time of patients treated by drainage was less than 12 months. Conclusions The diagnosis of HCCA patients without jaundice should be attached great importance. Extended radical resection of viscera is necessary to prolong the life span of patients.【Key words】 Biliary neoplasm; Porta hepatis; Radical resection肝门部胆管癌因发病部位特殊,起病隐匿,手术难度大,一直是外科难题之一。

胆管癌姑息化疗临床路径一、胆管癌姑息化疗临床路径标准住院流程(一)适用对象1、第一诊断为胆管癌(ICD-C24.002)。

2、姑息化疗:无法切除的肝门部胆管癌患者、姑息切除术后及有转移的患者。

(二)诊断依据根据《肝门部胆管癌诊断和治疗指南》(2013版),中华医学会外科学分会胆道外科学组,解放军全军肝胆外科专业委员会。

NCCN《胆道肿瘤临床实践指南》(2015版)肝门部胆管癌是指累及肝总管、左右肝管及其汇合部的胆管粘膜上皮癌,亦称高位胆管癌、近端胆管癌或Klatskin 肿瘤。

90%以上为腺癌。

胆管癌恶性程度高,早期不易发现,病因不明,可能与胆道结石、寄生虫感染及慢性炎症有关。

1、临床表现:无特异性临床症状,可以有上腹疼痛不适、乏力、消瘦、黄疸、发热、大便灰白等,这些表现与胆道结石很相似,需鉴别。

2、肿瘤标志物:无特异性标志物,CA19-9、CEA、CA125联合有助于诊断。

3、影像学检查:腹部超声可显示肝内胆管扩张,且在肝门附近截断、扩张的胆管内可见肿瘤回声,是一种简便、无创的检查方法;CT检查胆管癌的敏感性更高;MRI与CT 一样可以有效评估胆管肿瘤的部位和范围;ERCP仅能对肝门部胆管癌造成不全性胆管阻塞者可以显示出整个胆道受累情况,若为胆管完全阻塞仅能显示梗阻部位以下胆管状况,故对肝门部胆管癌诊断和可切除性判断价值有限。

PTC 能清晰显示梗阻部位、胆管受累范围及梗阻部位上游胆管形态;由于PTC、ERCP均系有创性检查,有导致出血和/或诱发胆道感染的风险,不推荐作为常规检查手段。

4、病理类型:90%以上为腺癌,少见类型有透明细胞癌、印戒细胞癌、鳞癌、腺鳞癌、未分化癌等。

(三)临床路径标准住院日为8-12天(四)进入路径标准1、第一诊断必须符合ICD- C24.0022、不可切除的胆管癌患者、姑息切除术后患者、已有转移的患者。

3、无需特殊处理的合并症,如感染发热、黄疸等。

4、当患者并存其他疾病,但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

[键入文字]肝门胆管癌放射治疗临床路径一、胆管癌放射治疗临床路径(一)适用对象。

第一诊断为胆管癌Bismuth-CorletteⅠ、Ⅱ、Ⅲ型(C24.001- C24.003)行放射治疗。

1.不适于手术治疗的Ⅲ-Ⅳ期胆管癌患者可做姑息性放疗以缓解症状,并适当地延长生存期,这些病例可适于联合腔内放疗,增加局部剂量,提高局控率和生存率。

2.非根治性切除病例或术后残留病例可行放疗提高局部控制率。

3.根治性术后病理诊断有高危因素:分化差、周围血管、神经侵犯、区域淋巴结转移、手术切缘距肿瘤浸润边缘<3mm 的患者,可行术后预防性放疗。

4.肝门部肝癌导致梗阻性黄疸,姑息性治疗手段。

5.转移灶的姑息性放疗。

(二)诊断依据。

根据卫生部《现代肿瘤学(第三版)》以及《肿瘤放射治疗学(第四版)》,《腹盆腔肿瘤放射治疗学》等。

1.症状:进行性无痛性黄疸,尿色黄,大便呈白陶土色,可伴皮肤瘙痒、上腹部不适、厌食、乏力、体重减轻等症状。

2.体检主要有皮肤、巩膜黄染,肝脏肿大,一般无胆囊肿大。

3.实验室检查提示:肝脏功能受损和梗阻性黄疸表现。

4.超声、CT、MRI、MRCP或者PTCD/ERCP造影提示高位胆管梗阻。

(三)选择放疗方案。

根据卫生部《现代肿瘤学(第三版)》以及《肿瘤放射治疗学(第四版)》,《腹盆腔肿瘤放射治疗学》等。

(四)临床路径标准住院日为≤50天。

(五)进入路径标准。

1.胆管癌Bismuth-CorletteⅠ、Ⅱ、Ⅲ型(C24.001- C24.003)疾病编码。

2.无放疗禁忌症。

3.当患者合并其他疾病,但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(六)放射治疗前准备。

1.必需的检查项目:(1)血常规、尿常规、便常规;(2)肝功能、肾功能;(3)肿瘤标志物CA-199、CEA;(4)心电图、胸片;(5)腹部增强CT或MRI扫描;(6)上腹部CT增强扫描或腹部超声检查、。

2.根据情况可选择的检查项目:(1)肺功能、超声心动图、ERCP;(2)凝血功能;(3)ECT骨扫描;(4)临床需要的其他检查项目。

·63JOURNAL OF RARE AND UNCOMMON DISEASES, FEB. 2024,Vol.31, No.2, Total No.175【第一作者】尹治清,男,主治医师,主要研究方向:肿瘤介入治疗。

E-mail:*******************【通讯作者】尹治清·论著·经皮胆管穿刺引流介入对肝门部胆管癌患者肝功能恢复、肿瘤标志物及血清MMP-9的影响*尹治清1,* 陆 晓2安阳市肿瘤医院介入科 (河南 安阳 455000)【摘要】目的 经皮胆管穿刺引流介入对肝门部胆管癌患者肝功能恢复、肿瘤标志物及血清基质金属蛋白酶9(MMP-9)的影响。

方法 选择2019年8月至2022年8月安阳市肿瘤医院收治的79例肝门部胆管癌患者,随机分为对照组(39例)和研究组(40例)。

给予对照组患者经内镜鼻胆管引流治疗,给予研究组患者经皮胆管穿刺引流介入治疗。

将两组患者临床相关指标,治疗前后肝功能指标,血清肿瘤标志物指标、MMP-9水平,以及术后并发症总发生情况进行对比。

结果 两组患者手术时间、术中出血量、术后住院时间、并发症总发生率等进行对比,无差异(均P >0.05);相较于治疗前,治疗后两组患者总胆红素(TBiL)、天冬氨酸转氨酶(AST)、丙氨酸转氨酶(ALT)均下降,且研究组患者TBiL、AST水平均比对照组低(均P <0.05);治疗后两组患者癌胚抗原(CEA)、糖类抗原199(CA199)、糖类抗原50(CA50)、MMP-9均相较于治疗前下降,且研究组均比对照组低(均P <0.05)。

结论 相较于经内镜鼻胆管引流,经皮胆管穿刺引流介入治疗应用肝门胆管癌患者的治疗中,可有助于肝功能的恢复,降低血清肿瘤标志物水平及MMP-9水平,且不会增加并发症的发生。

【关键词】经皮胆管穿刺引流介入; 肝门部胆管癌; 肝功能; 肿瘤标志物; 基质金属蛋白酶9; 影响【中图分类号】R735.8 【文献标识码】A【基金项目】河南省医学科技攻关计划项目 (LHGJ20191290) DOI:10.3969/j.issn.1009-3257.2024.2.025The Effect of Percutaneous Cholangiopuncture and Drainage Intervention on Liver Function Recovery, Tumor Markers, and Serum MMP-9 in Patients with Hilar Cholangiocarcinoma*YIN Zhi-qing 1,*, LU Xiao 2.Interventional Department of Anyang Cancer Hospital, Anyang 455000, Henan Province, ChinaAbstract: Objective To investigate the effects of percutaneous cholangiopuncture and drainage intervention on liver function recovery, tumor markers,and serum matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) in patients with hilar cholangiocarcinoma. Method 79 patients with hilar cholangiocarcinoma admitted to Anyang Cancer Hospital from August 2019 to August 2022 were randomly divided into a control group (39 cases) and a study group (40 cases). Patients in the control group were given endoscopic nasobiliary drainage treatment, while patients in the study group were given percutaneous cholangiopuncture drainage intervention treatment. Compare clinical related indicators, liver function indicators before and after treatment, serum tumor marker indicators, MMP-9 levels, and total incidence of postoperative complications between two groups of patients. Results There was no difference in the surgical time, intraoperative blood loss, postoperative hospital stay, and total incidence of complications between the two groups of patients (all P >0.05); Compared to before treatment, after treatment, the total bilirubin (TBiL), aspartate aminotransferase (AST), and alanine aminotransferase (ALT) levels in both groups of patients decreased, and the levels of TBiL and AST in the study group were lower than those in the control group (both P <0.05); After treatment, the levels of carcinoembryonic antigen (CEA), carbohydrate antigen 199 (CA199), carbohydrate antigen 50 (CA50), and MMP-9 in both groups of patients decreased compared to before treatment, and the study group was lower than the control group (all P <0.05). Conclusion Compared with endoscopic nasobiliary drainage, percutaneous cholangiopuncture and drainage intervention in the treatment of patients with hilar cholangiocarcinoma can help restore liver function, reduce serum tumor marker levels and MMP-9 levels, and do not increase the incidence of complications.Keywords: Percutaneous Cholangiopuncture Drainage Intervention; Hilar Cholangiocarcinoma; Liver Function; Tumor markers; Matrix Metalloproteinase 9; Influence 作为临床上常见的一种胆道系统恶性肿瘤,肝门部胆管癌起源于肝总管、左右一级肝管连接处的肝外胆管上段,早期患者出现消化不良、尿色加深等,会引发胆道狭窄或闭塞,同时合并黄疸症状,对患者的肝肾功能造成损伤,严重者会导致死亡[1]。

中国抗癌协会肝门部胆管癌诊治指南(讨论稿)CACA Guidelinefor the diagnosis and treatment ofPerihilar Bile Duct Tumors一、流行病学危险因素1、已确定的危险因素● 麝猫后睾吸虫感染● 原发性硬化性胆管炎(PSC)。

吸烟会增加PSC发生机会。

● 胆道结石● 异常的胆管—胰管畸形● 胆总管囊肿● 二氧化钍暴露● 肝硬变● 丙型肝炎病毒(HCV)感染2、可能的危险因素● 华支睾吸虫感染● HIV感染● 乙型肝炎病毒(HBV)感染● 胆肠吻合术后的胆管炎症● 环境或职业毒素暴露● 糖尿病二、病理分型1.1、大体类型:分为三种不同的肉眼形态:硬化型,结节型,乳头型。

● 硬化型,约占肝门部胆管癌的70%,表现为胆管壁环形增厚、纤维变性及结缔组织增生。

● 结节型,特点是突入胆管管腔的致密肿块,往往伴随有浸润型。

● 乳头型,占整个胆管癌患者的4%-5%,其特点是质软而易碎的病变组织占据胆管管腔。

● 总体来说乳头型肿瘤预后好于结节-浸润型。

即使处于有淋巴结转移的晚期乳头型肿瘤,其预后也优于结节-浸润型。

1.2、显微镜下类型:● 胆管腺癌,为主要组织学类型。

● 其它组织学类型少见,包括:肠型透明细胞腺癌、粘液癌、鳞状细胞癌、腺鳞癌、小细胞癌未分化癌、乳头状癌、浸润性癌等。

● 细胞分化程度、周围神经浸润、淋巴及微血管侵犯是影响肝门部胆管癌预后的主要显微镜下因素。

三、诊断1、临床症状● 早期多无明显临床症状,一般有上腹部胀痛不适、乏力等。

● 上腹痛、黄疸等。

2、实验室诊断● 肝功能。

● 推荐肿瘤标志物CA19-9,约85%的患者CA19-9可升高。

联合CEA和CA125可提高其鉴别诊断率。

● 出现梗阻性黄疸症状时,肿瘤标志物CA19-9诊断特异性低。

胆道引流减黄后CA19-9仍维持高值,提示胆管癌可能性增大。

3、影像学诊断是目前最有价值的临床诊断手段B超:● 部分可见肝门部胆管占位。

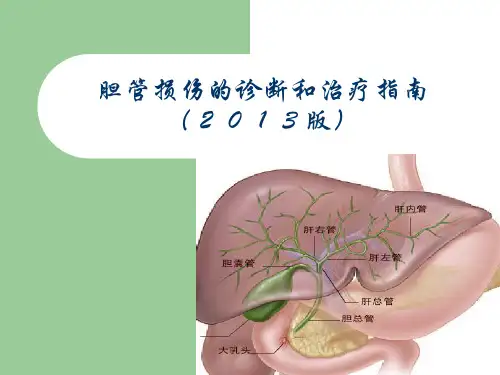

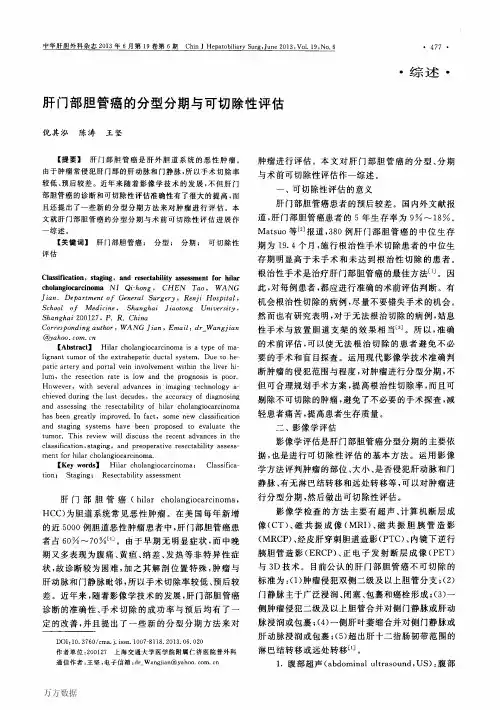

中华医学会外科分会胆道外科学组、解放军全军肝胆外科专业委员会肝门部胆管癌是指累及肝总管、左右肝管及其汇合部的胆管黏膜上皮癌,亦称高位胆管癌、近端胆管癌或Klatskin肿瘤。

肝门部胆管癌的发病率呈逐年增高的趋势,尸检资料显示胆管癌的发病率约为0.01%~0.20%,肝门部胆管癌占其中的40%~60%。

肝门部胆管癌被认为是肝胆外科领域最具挑战性的难题之一,由于缺乏符合我国国情的临床实践指南,在肝门部胆管癌病情评估、治疗决策、手术方式及非手术治疗等方面普遍存在不规范问题,这一复杂难治疾病的总体治疗效果很不满意。

为此,中华医学会外科学分会胆道外科学组和解放军全军肝胆外科专业委员会组织国内相关领域的专家,基于循证医学的原则,通过深入学术研讨和论证制定了本指南,旨在为我国肝门部胆管癌的规范化治疗提供指导意见。

本指南中,证据的质量等级由高到低分为Ⅰ~Ⅵ级6个层次,诊断和治疗建议的推荐等级也相应分为A、B、C1、C2、D级。

肝门部胆管癌的临床分型和分期目前肝门部胆管癌常用的分型和分期系统主要有以下4类:(1)Bismuth-Corlette分型;(2)MSKCC T分期系统;(3)AJCC的TNM分期系统;(4)国际胆管癌协会分期系统。

Bismuth-Corlette分型是经典的临床分型方法。

该分型是以肿瘤累及胆管的解剖部位及范围为依据,对于手术方式的选择具有重要价值,但该分型没有表述对胆管癌切除和预后有影响的血管浸润、淋巴结转移和肝脏萎缩等因素。

MSKCC T分期系统是根据肿瘤累及胆管范围、门静脉侵犯和合并肝叶萎缩3个因素对肝门部胆管癌进行分期。

该分期系统在判断可切除性或是预后判断方面均优于Bismuth-Corlette分型,但未体现肝动脉侵犯、淋巴结转移和远处转移等病理要素。

AJCC的TNM分期是基于病理指标的一种分期系统,有助于对患者预后的判断,但由于术前几乎得不到分期所需的相关资料,因此该分期临床实用价值有限。

国际胆管癌协会分期系统是2011年提出的一种新的肝门部胆管癌分期系统。

该分期对胆管癌肿部位和形态,门静脉、肝动脉受累状况,预留肝脏体积、并存肝实质病变,淋巴结及远处转移等病理要素给予了全面评估和表述。

借助这一分期系统,可对肝门部胆管癌的可切除性、术式选择及预后做出更准确的判断。

推荐1:采用Bismuth-Corlette分型可对癌肿累及胆管树的部位、范围及可切除性进行初步评估;采用国际胆管癌协会分期系统可对癌肿累及胆管树及邻近组织结构的状况、预留肝脏功能性体积、可切除性、术式选择及患者预后进行较为全面的判断(推荐等级C1)。

肝门部胆管癌的病理类型与生物学特性肝门部胆管癌的组织病理类型以腺癌居多(占90%以上),少见类型尚有透明细胞癌、印戒细胞癌、鳞癌、腺鳞癌和未分化癌等。

按大体形态可分为硬化型、结节型和乳头型。

硬化型约占70%,多见于低-中分化腺癌;结节型约占20%;乳头型约占10%,多为高分化腺癌,切除率高,预后好。

目前认为,肝门部胆管癌具有多极化浸润转移的生物学特性,癌肿沿胆管树轴向近端和远端胆管浸润,同时可突破胆管树向侧方侵犯邻近的门静脉、肝动脉和肝脏实质,且常发生区域性淋巴结和神经丛转移。

位于肝门区的尾状叶容易受到肿瘤侵犯。

推荐2:癌肿组织病理类型、分化程度、区域淋巴结和神经丛转移是影响预后的重要因素(推荐等级C1)。

基于肝门部胆管癌具有多极化浸润转移的生物学特性,应将切除受累肝实质、尾状叶以及廓清区域淋巴结和神经丛作为肝门部胆管癌治愈性手术的基本内容(推荐等级C1)。

肝门部胆管癌的影像学诊断肝门部胆管癌的诊断主要依靠临床表现和影像学检查。

影像学诊断的两个基本证据是胆管梗阻和肿瘤占位。

临床上常用的影像学诊断方法包括超声检查、CT、MRI(MRCP)、经皮经肝胆管穿刺造影(PTC)、经内镜逆行性胰胆管造影(ERCP)和PET-CT。

1.超声检查:超声检查可显示肝内胆管扩张,且在肝门附近截断、扩张的胆管内可见肿瘤回声,与正常肝脏组织和胆管分界不清。

多普勒超声能有效检出肝动脉、门静脉受累状况。

作为一种简便易行的无创性检查方法,超声检查主要用于肝门部胆管癌的临床筛查以及引导经皮经肝胆道引流(PTBD)和选择性门静脉栓塞(PVE)等。

2.CT:与超声相比,增强CT对检查肝门部胆管癌的敏感性更高。

CT图像空间分辨率高,可以清晰地显示肝内的肿块、扩张的胆管、局部肿大的淋巴结和肝外转移灶。

利用增强CT图像进行冠状面或多平面重建后,能清晰地显示肿瘤病灶及相邻脉管结构间的关系,并据以测算肝内各区段的体积。

CT造影可以取代有创血管造影显示门静脉和肝动脉系统的解剖变异和受累状况。

CT可作为肿瘤定性、定位与分期评估、肝门区脉管解剖和肝实质病变评估、肿瘤可切除性判断和手术规划的主要依据。

3.MRI:MRI可以对肿瘤及邻近结构进行多参数、多平面、多角度的扫描,对软组织的分辨率高。

增强MRI 可以像增强CT一样有效评估胆管肿瘤部位和范围、肝门区血管受累以及肝实质病变状况。

MRCP能无创显示肝内胆管树的全貌,肿瘤阻塞部位和范围,但其清晰度通常不如直接胆道造影。

MRCP也可作为肝门部胆管癌分型和分期评估及可切除性判断的主要依据。

4.PTC:PTC能清晰显示梗阻部位、胆管受累范围以及梗阻部位上游胆管的形态。

对于高位胆管梗阻所导致的肝内胆管相互隔离,常需要通过多支胆管PTC才能对癌肿在胆管树的浸润范围作出全面的评估。

ERCP 仅能对于肝门部胆管癌造成不全性胆管阻塞者可以显示出整个胆道受累状况,若为胆管完全阻塞则仅能显示梗阻部位以下胆管的状况,故对肝门部胆管癌的诊断及可切除性判断价值有限。

由于PTC和ERCP均系有创性检查,有导致出血和(或)诱发胆道感染的风险,不推荐作为常规检查手段,而对MRCP显示不清、不宜行MRCP检查者,或拟行术前PTBD、内镜鼻胆管引流(ENBD)的肝门部胆管癌病例,可实施同步胆道造影或二期经引流管胆道造影。

5.PET-CT:既可由PET功能显像反应肝门区占位的生化代谢信息,又可通过CT形态显像进行病灶及侵袭范围的精确定位,但其对肝门部胆管癌局部病变的评估和可切除性判断的价值并不高于其他影像学检查。

全身扫描可发现肿瘤的淋巴结转移、腹膜转移及远处转移。

推荐3:肝门部胆管癌的复杂病情常需要个体化选择应用多种影像学方法作出综合分析评估。

超声检查常作为筛查的手段,CT和(或)MRCP是对肝门部胆管癌作出定性定位诊断、肿瘤分型和分期、评估可切除陛判断和手术规划的主要手段和依据。

对于有选择的病例,CT与MRI联合应用以及将CT或MRI合成为三维图像,有助于更全面准确的病情评估。

不推荐PTC、ERCP和PET-CT作为肝门部胆管癌的常规检查方法,可作为其他影像手段的补充(推荐等级C1);PTC和ERCP可替代MRCP显示癌肿在胆管树的浸润范围,PET-CT则用于判断有无区域淋巴结转移、腹膜转移或远处转移(推荐等级C1)。

肝门部胆管癌侵袭范围的评估肝门部胆管癌侵袭范围的评估应涵盖以下4个维度:(1)肿瘤沿胆管树轴向扩展范围;(2)肿瘤突破胆管壁向侧方扩展累及邻近肝实质以及肝动脉、门静脉范围;(3)区域性淋巴转移和神经丛浸润;(4)腹膜和远处转移。

1.肿瘤沿胆管树轴向扩展范围的判断:肿瘤沿胆管树轴向扩展范围的评估主要依据胆管狭窄的范围来判断并确定相应的Bismuth分型。

一般先参照MRCP或直接胆道造影显示的胆管树形态进行大体判断,进一步根据CT和(或)MRI断层图像显示的胆管壁增厚和强化征象精确分析判断肿瘤与正常胆管组织的边界。

由于肝门部胆管癌存在黏膜下浸润及黏膜层扩展,故依据影像学检查精确判断胆管轴向扩展范围常存在一定的困难。

内镜下胆管上皮多点采样活检有助于提高对癌肿轴向扩展程度判断的准确性,但系侵袭性检查且肿瘤在上皮内扩展所导致的切缘阳性的临床价值尚未确立,可选择性使用。

2.肿瘤侧方扩展范围的判断:对肿瘤侧方扩展范围进行评估的重点是门静脉、肝动脉和肝实质等受累状况,主要依据CT和MRI断层图像及由此合成的血管成像。

门静脉受累表现为软组织包绕、变形、管腔狭窄、肝脏动脉期灌注异常、超声检查显示门静脉湍流形成等。

肝动脉受累征象有管腔狭窄、走行不规则和肝脏动脉期灌注不良(证据质量Ⅳ级)。

根据多期影像中肝实质的密度和信号的异常容易判断肿瘤对肝实质的浸润范围。

3.肿瘤转移的评估:为了解肿瘤的转移情况,以确定其可切除性,应对患者的腹部、胸部及盆腔进行CT检查。

依据CT或MRI影像显示出明显的肝内转移灶及肿大淋巴结则易于作出判断,但对腹膜转移、神经丛受累或淋巴结肿大不明显时则较难诊断,部分病例需依赖腹腔镜或开腹手术探查与活检(证据质量Ⅳ级)。

PET-CT检查对腹腔淋巴结转移、腹膜转移或远处转移有诊断价值(证据质量Ⅳ级)。

4.肝脏三维评估:外科医生在术前需将各种肝胆影像信息与自己的专业知识和临床经验融合后,在脑海中合成为肝胆系统的三维立体构象,据此进行手术相关因素的分析、可切除性判断和手术方案设计。

对于肝门部胆管癌这一涉及围肝门区众多脉管的复杂病变的大脑三维印象,常因不同医生的经验和知识的差异而产生不同程度的偏差。

在术前采用计算机辅助手术规划系统,基于CT或MRI影像数据,对肝脏、肝内脉管结构、病灶进行三维重建,可客观、全面、立体地再现肝脏脉管解剖结构、癌肿浸润范围、癌肿与重要脉管结构几何关系,可避免医生仅凭二维图像在脑海中三维构建和评估的不确定性和误差,其在肝门部胆管癌评估中的应用价值主要有2个方面:(1)个体化评估围肝门区脉管的立体解剖构筑及其变异特征。

(2)系统化评估癌灶浸润范围及其与围肝门区脉管结构的立体几何关系。

将癌灶浸润范围精确标定在真实再现的个体化肝脏三维构象中,对于准确判断肿瘤可切除性和精密手术规划具有重要价值。

推荐4:肝门部胆管癌侵袭范围的术前评估需综合应用现有高精度影像检查方法精确显示癌肿在围肝门区各个维度上的扩展状况,进而在肝脏三维构像中全面准确判断肿瘤浸润的范围及其与围肝门区脉管结构的立体几何关系(推荐等级C1)。

肝门部胆管癌可切除性的判定癌肿累及胆管树的部位和范围、门静脉和肝动脉受累状况、肝实质损害严重程度、预留肝脏功能性体积、局部淋巴结和神经转移以及远处转移等因素均能影响肝门部胆管癌的可切除性及手术方式的选择。

可切除的肝门部胆管癌需满足3个要素:(1)累及胆管树及邻近区域组织内的癌肿可获得完整切除和全维度R0切缘;(2)预留肝脏的功能性体积不小于患者必需功能性肝体积(证据质量Ⅳ级),且其胆管和血管结构完整性可保存或重建;(3)手术创伤侵袭可控制在患者能耐受的范围内。

在术前评估肝门部胆管癌可切除性时,应注意以下几个要点:1.癌肿病理边际与近端胆管切离极限点的关系:胆管切离的极限点是指肝切除时肝内近端胆管可允许切除和重建的极限位点,若肿瘤的病理边际超越肝管切离极限点,则认定受累肝管不能单独完整切除和重建。