第6课 戊戌变法

- 格式:ppt

- 大小:2.91 MB

- 文档页数:41

第6课戊戌变法【课标内容】1、知道“百日维新”的主要内容。

2、认识戊戌变法对ZG近代S H 的影响。

【教学目标】一、知识与能力(1)、结合课文,利用新闻报道、宣传画照片等各种历史资料培养学生的历史想象能力和分析能力。

(2)、通过对百日维新的内容及戊戌变法的S H 影响的分析,使学生认识到资产阶级维新派既具有进步性又有阶级和历史的局限性,由此来引导学生掌握分析历史人物的辩证方法。

二、过程与方法(1)、通过学习戊戌变法的历史,了解到ZG的各个阶级、各种政治力量为挽救民族危亡所做的努力,感知近代ZG人民争取民族独立和民族腹腔的艰难历程。

(2)、就百日维新一事,对比S H 各界的反应,加深对变法失败的理解,使学生学会运用对比的方法解决历史问题。

(3)、就戊戌变法对ZG S H 的影响展开讨论,使学生学会在共同探讨和交流中,取长补短,互相学习。

三、情感态度与价值观(1)、以康有为、梁启超为代表的ZG近代资产阶级知识分子在民族危难之际,为改变现状,救亡图存,努力向先进的西方学习,要求维新变法。

培养学生关心时政,关心祖国的前途命运,形成争取的人生观和价值观。

(2)、通过戊戌政变过程的教学,以维新志士为变法图强用于牺牲的事迹为榜样,培养学生爱国救国的意识和不断追求真理的优秀品德。

(3)、通过了解慈禧太后为首的封建顽固势力对变法的阻挠和破坏,加深对改革艰巨性、复杂性的认识,树立积极进取的人生态度,增强承受挫折的能力。

【教学重点、难点】教学重点:公车上书及戊戌变法的内容及影响重点的突破:运用投影图片等直观手段,从康、梁等人的活动入手,结合问题讲清公车上书的情况。

通过分析、归纳的方法使学生掌握维新变法的内容。

教学难点:戊戌变法的意义难点的解决:先让学生结合戊戌变法的内容,讨论对ZG S H 的影响,最后我再加以引导,从而得出正确结论。

【课时】1课时【教学方法】讲授法、阅读指导法、探究法、提问启发法、多媒体演示法【板书设计】维新变法拉开序幕公车上书(1895年)维新变法运动的发展维新派政治团体形成及其机关报——强学会、《中外纪闻》维新变法运动的高潮戊戌变法 1898年6月—9月(百日维新)维新变法运动的结果戊戌政变1898年9月【教学过程】[导入新课]甲午中日战争后,帝国Z Y gj对我国的侵略日益加剧,民族危机空前严重,为救亡图存,我国一部分先进的民族资产阶级知识分子掀起了一场轰轰烈烈的变法改革运动,这就是我们今天要讲的戊戌变法。

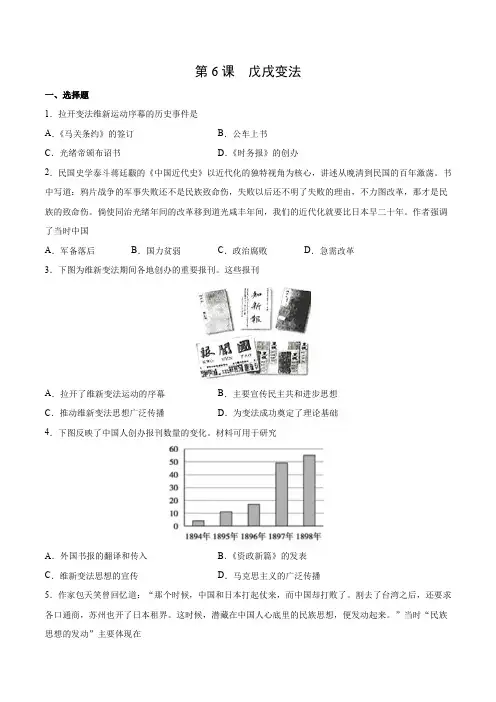

第6课戊戌变法一、选择题1.拉开变法维新运动序幕的历史事件是A.《马关条约》的签订B.公车上书C.光绪帝颁布诏书D.《时务报》的创办2.民国史学泰斗蒋廷黻的《中国近代史》以近代化的独特视角为核心,讲述从晚清到民国的百年激荡。

书中写道:鸦片战争的军事失败还不是民族致命伤,失败以后还不明了失败的理由,不力图改革,那才是民族的致命伤。

倘使同治光绪年间的改革移到道光咸丰年间,我们的近代化就要比日本早二十年。

作者强调了当时中国A.军备落后B.国力贫弱C.政治腐败D.急需改革3.下图为维新变法期间各地创办的重要报刊。

这些报刊A.拉开了维新变法运动的序幕B.主要宣传民主共和进步思想C.推动维新变法思想广泛传播D.为变法成功奠定了理论基础4.下图反映了中国人创办报刊数量的变化。

材料可用于研究A.外国书报的翻译和传入B.《资政新篇》的发表C.维新变法思想的宣传D.马克思主义的广泛传播5.作家包天笑曾回忆道:“那个时候,中国和日本打起仗来,而中国却打败了。

割去了台湾之后,还要求各口通商,苏州也开了日本租界。

这时候,潜藏在中国人心底里的民族思想,便发动起来。

”当时“民族思想的发动”主要体现在A.开眼看世界B.提出自强求富C.宣传维新变法D.倡导实业救国6.战争对中国产生了更为重要的影响。

中国的民族意识被唤醒,重大的教育思想和政府改革开始。

材料所指A.戊变法背景B.洋务运动背景C.五四运动背景D.辛亥革命背景7.1895年甲午战争失败,民族危机迫在眉睫,朝野士大夫不得不放弃洋务制器兴国的迷梦,开始了更深层次的思考。

这一“思考”A.是中国近代化探索的开端B.推翻了清王朝的封建专制统治C.使谋求制度变革提上日程D.使民族资本主义出现“短暂的春天”8.“那是一个风云激荡的世纪。

世纪末的那个多事之秋,落日的紫禁城里突然热闹起来。

几个读书人呼吁:‘变亦变,不变亦变’。

”在读书人的呼吁下,皇帝“不甘作亡国之君”,实行变法,结果失败。

八年级历史第6课戊戌变法笔记大家好!今天我们来聊聊一个在中国历史上特别重要的事件——戊戌变法。

这个变法运动发生在清朝末年,真的是一场风起云涌的改革风暴,既有理想主义的光辉,也有现实中的种种磨难。

我们一步步来揭开这个历史事件的面纱,看看当时的风云变幻到底是怎样的。

1. 戊戌变法的背景1.1 清朝的危机首先啊,我们得明白戊戌变法的背景。

清朝末年,国家的局势可以说是山穷水尽了。

西方列强不断侵略,国家内忧外患,民不聊生。

说白了,就是“风雨飘摇”的状态,国家已经岌岌可危了。

1.2 变法的呼声在这种情况下,变法的呼声就像在干旱的土地上渴望一场大雨。

特别是在知识分子和部分官员中,他们深刻意识到,如果再不改革,清朝就真的要“断送”了。

大家都希望国家能从沉睡中醒来,走上强国富民的道路。

2. 变法的主要人物2.1 康有为说到戊戌变法,怎么能不提康有为呢?他可是变法的主力军。

康有为不仅仅是一个有理想的学者,还是一个有魄力的改革家。

他提倡“维新”,希望通过变法来改变国家的落后局面。

他就像是那把“点燃火炬”的火星,燃起了全国的变法热情。

2.2 光绪皇帝另外,光绪皇帝也是这次变法的关键人物。

虽然他年轻,但是对国家的未来充满了期待和希望。

他支持变法,想要把清朝带到一个全新的局面。

但他也面临很多的阻碍,真是“身陷囹圄”,尽管有心想做大事,却常常受制于“人言可畏”的局面。

3. 变法的实施与遭遇的挫折3.1 变法的措施戊戌变法提出了一系列的措施,比如设立新的制度,改革教育,甚至还引入了西方的科技和制度。

可以说,这些措施就像是给清朝注入了一针强心剂,希望能让国家重新焕发活力。

3.2 遇到的困难然而,变法并没有顺风顺水。

保守派的官员对这些改革持反对态度,他们觉得这种“西风东渐”是不切实际的,结果变法就像“夹在石缝中的花”,艰难而脆弱。

最终,保守派的反扑使得变法宣告失败,戊戌变法只留下了“浮光掠影”的记忆。

4. 变法的影响与总结4.1 历史的教训尽管戊戌变法的失败让人感到惋惜,但它却给中国的历史留下了重要的启示。

部编八年历史上册第6课《戊戌变法》教学设计一. 教材分析《戊戌变法》是部编八年历史上册第6课的内容,主要讲述了1898年发生的一场旨在推进政治、经济、文化等领域改革的运动。

本节课通过介绍戊戌变法的背景、过程及其结果,使学生了解中国近代史上这场重要的改革运动,认识其对中国近代化的影响。

教材内容丰富,包括戊戌变法的背景、主要改革措施、维新派的代表人物及其思想、戊戌变法的失败原因等。

二. 学情分析学生在学习本节课之前,已经掌握了对中国近代史的基本认识,对鸦片战争、甲午战争等历史事件有所了解。

但学生对于戊戌变法的认识可能较为片面,对其背景、过程及其失败原因的理解不够深入。

此外,学生对于改革与革命的概念区分尚不清晰,需要在本节课中进行引导和深化。

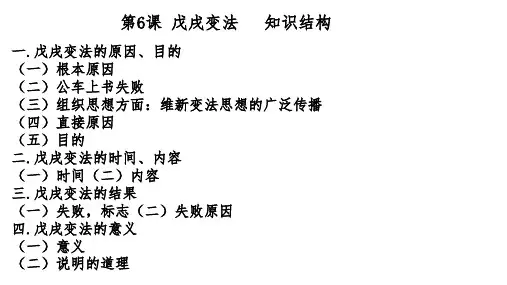

三. 教学目标1.知识与技能:了解戊戌变法的背景、过程及其结果,掌握维新派的代表人物及其思想,认识戊戌变法对中国近代化的影响。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,提高学生分析历史问题、解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对改革与革命的正确认识,认识改革是推动社会进步的重要力量,理解改革事业的艰辛,树立正确的价值观。

四. 教学重难点1.戊戌变法的背景及其原因。

2.戊戌变法的主要改革措施及其意义。

3.戊戌变法的失败原因及其对中国近代化的影响。

五. 教学方法1.情境教学法:通过设置历史情境,让学生身临其境地感受戊戌变法的历史背景,提高学生的学习兴趣。

2.问题驱动法:引导学生提出问题,激发学生探究欲望,培养学生解决问题的能力。

3.合作学习法:学生进行小组讨论,培养学生的团队协作能力和沟通能力。

4.对比分析法:通过比较戊戌变法与辛亥革命等历史事件,帮助学生更好地理解戊戌变法的特点及其在中国近代史上的地位。

六. 教学准备1.教材、教案、课件等教学资料。

2.历史图片、视频等辅助教学材料。

3.学生分组名单、讨论题目等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过展示戊戌变法时期的图片、视频等材料,引导学生关注戊戌变法的历史背景,激发学生的学习兴趣。