教育学各章节要点【三、教育目的与教育制度】

- 格式:ppt

- 大小:389.50 KB

- 文档页数:55

教育目的与教育制度教育是人类社会中至关重要的一环,它直接关系到国家的未来、人民的素质和社会的进步。

教育的目的是为了培养德智体美劳全面发展的公民,提供他们所需要的知识、技能和价值观,以便他们能够适应社会的需求并为其作出贡献。

而教育制度则是为了实现这一教育目的而建立的一套规则、政策和机制。

本文将就教育目的与教育制度展开讨论,探究二者之间的关系并进一步深入分析教育制度的重要性。

教育目的是教育的根本出发点和归宿,是教育工作的定位和导向。

它旨在培养全面发展的公民,即培养具备道德、智力、体质、美育和劳动教育素养的人。

在充分理解教育目的的基础上,教育制度作为达成这一目的的手段和方式,必须明确其核心价值和功能。

首先,教育制度应确保教育目的的实现。

它要为学生提供各种需求适宜的教育资源,为他们提供全面发展的机会。

在教学过程中,应注重德育、智育、体育和美育各个方面的协调发展,并鼓励学生培养自主学习和创新能力。

其次,教育制度应确保教育的公平性。

教育制度应建立公正的选拔机制,以确保每个人都有机会接受教育,并避免社会经济条件对教育资源的不平等分配。

此外,教育制度还应关注教育的包容性,让不同背景、能力和特长的学生都能在教育体系中得到平等的待遇。

第三,教育制度应确保教师的专业性和素质。

教育目的的实现离不开教师的辛勤付出和专业知识。

教育制度应当提供良好的培训机会和发展空间,激励教师不断提升自己的专业能力和教育水平。

此外,教育制度也需关注与社会需求的对接。

当今社会不断变革,在全球化和科技发展的背景下,教育制度应与时俱进,适应社会经济发展的需求,培养适应未来社会的人才。

这包括注重创新能力和实践能力的培养,培养学生解决问题、沟通和合作的能力。

综上所述,教育目的与教育制度是密不可分的。

教育目的既是教育制度的基础,也是其指导方针;而教育制度则是实现教育目的的具体手段和途径。

教育制度应致力于为学生提供全面的教育资源,保障教育的公平性,并注重教师的专业培养和社会需求的对接。

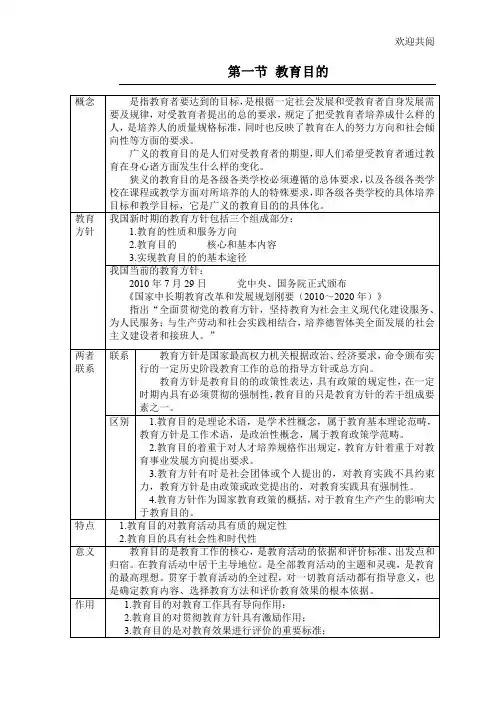

欢迎共阅第一节教育目的概念是指教育者要达到的目标,是根据一定社会发展和受教育者自身发展需要及规律,对受教育者提出的总的要求,规定了把受教育者培养成什么样的人,是培养人的质量规格标准,同时也反映了教育在人的努力方向和社会倾向性等方面的要求。

广义的教育目的是人们对受教育者的期望,即人们希望受教育者通过教育在身心诸方面发生什么样的变化。

狭义的教育目的是各级各类学校必须遵循的总体要求,以及各级各类学校在课程或教学方面对所培养的人的特殊要求,即各级各类学校的具体培养目标和教学目标,它是广义的教育目的的具体化。

教育方针我国新时期的教育方针包括三个组成部分:1.教育的性质和服务方向2.教育目的核心和基本内容3.实现教育目的的基本途径我国当前的教育方针:2010年7月29日党中央、国务院正式颁布《国家中长期教育改革和发展规划刚要(2010~2020年)》指出“全面贯彻党的教育方针,坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务;与生产劳动和社会实践相结合,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

”两者联系联系教育方针是国家最高权力机关根据政治、经济要求,命令颁布实行的一定历史阶段教育工作的总的指导方针或总方向。

教育方针是教育目的的政策性表达,具有政策的规定性,在一定时期内具有必须贯彻的强制性,教育目的只是教育方针的若干组成要素之一。

区别 1.教育目的是理论术语,是学术性概念,属于教育基本理论范畴,教育方针是工作术语,是政治性概念,属于教育政策学范畴。

2.教育目的着重于对人才培养规格作出规定,教育方针着重于对教育事业发展方向提出要求。

3.教育方针有时是社会团体或个人提出的,对教育实践不具约束力,教育方针是由政策或政党提出的,对教育实践具有强制性。

4.教育方针作为国家教育政策的概括,对于教育生产产生的影响大于教育目的。

特点 1.教育目的对教育活动具有质的规定性2.教育目的具有社会性和时代性意义教育目的是教育工作的核心,是教育活动的依据和评价标准、出发点和归宿。

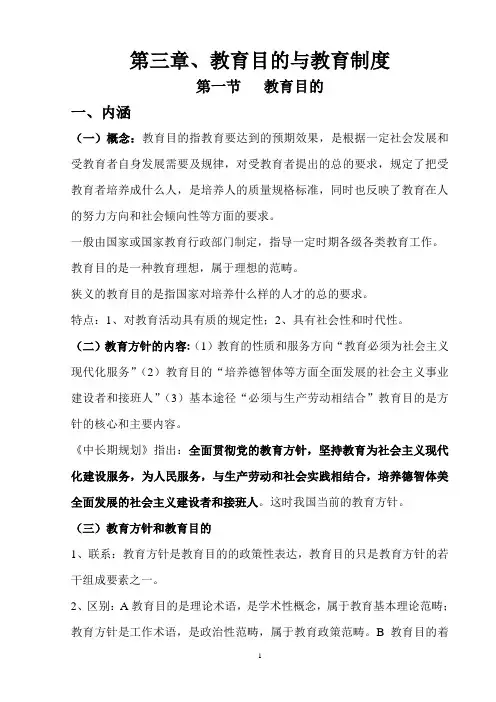

第三章、教育目的与教育制度第一节教育目的一、内涵(一)概念:教育目的指教育要达到的预期效果,是根据一定社会发展和受教育者自身发展需要及规律,对受教育者提出的总的要求,规定了把受教育者培养成什么人,是培养人的质量规格标准,同时也反映了教育在人的努力方向和社会倾向性等方面的要求。

一般由国家或国家教育行政部门制定,指导一定时期各级各类教育工作。

教育目的是一种教育理想,属于理想的范畴。

狭义的教育目的是指国家对培养什么样的人才的总的要求。

特点:1、对教育活动具有质的规定性;2、具有社会性和时代性。

(二)教育方针的内容:(1)教育的性质和服务方向“教育必须为社会主义现代化服务”(2)教育目的“培养德智体等方面全面发展的社会主义事业建设者和接班人”(3)基本途径“必须与生产劳动相结合”教育目的是方针的核心和主要内容。

《中长期规划》指出:全面贯彻党的教育方针,坚持教育为社会主义现代化建设服务,为人民服务,与生产劳动和社会实践相结合,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

这时我国当前的教育方针。

(三)教育方针和教育目的1、联系:教育方针是教育目的的政策性表达,教育目的只是教育方针的若干组成要素之一。

2、区别:A教育目的是理论术语,是学术性概念,属于教育基本理论范畴;教育方针是工作术语,是政治性范畴,属于教育政策范畴。

B教育目的着重对人才培养规格做出总要求;教育方针着重于对教育事业发展方向提出要求。

C教育目的有时是由社会团体或个人提出的,对教育实践可以不具有约束力;教育方针由政府和政党提出,对教育实践有约束力。

D教育方针对教育工作产生的影响要大于教育目的,因为教育方针的内容不只限于教育目的的规定,还涉及教育的性质和实现教育目的的途径。

二、教育目的的意义与作用(一)意义:是整个教育工作的核心,是教育活动的依据和评判标准、出发点和归宿,在教育活动中居于主导地位,同时他也是全部教育活动的主题和灵魂,是教育的最高理想。

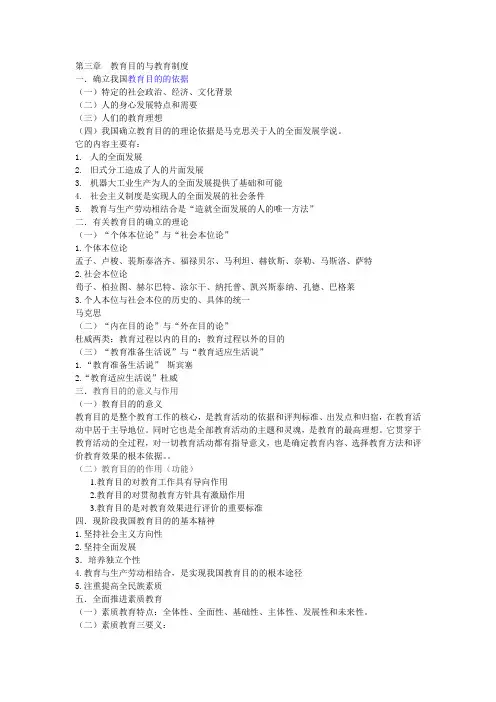

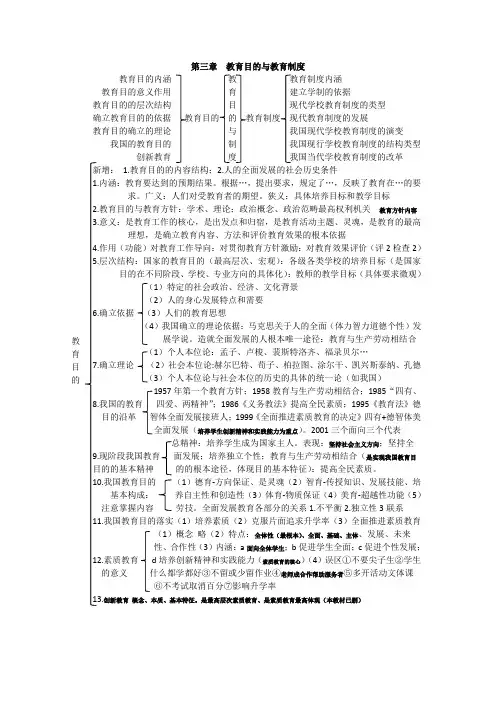

第三章教育目的与教育制度一.确立我国教育目的的依据(一)特定的社会政治、经济、文化背景(二)人的身心发展特点和需要(三)人们的教育理想(四)我国确立教育目的的理论依据是马克思关于人的全面发展学说。

它的内容主要有:1.人的全面发展2.旧式分工造成了人的片面发展3.机器大工业生产为人的全面发展提供了基础和可能4.社会主义制度是实现人的全面发展的社会条件5.教育与生产劳动相结合是“造就全面发展的人的唯一方法”二.有关教育目的确立的理论(一)“个体本位论”与“社会本位论”1.个体本位论孟子、卢梭、裴斯泰洛齐、福禄贝尔、马利坦、赫钦斯、奈勒、马斯洛、萨特2.社会本位论荀子、柏拉图、赫尔巴特、涂尔干、纳托普、凯兴斯泰纳、孔德、巴格莱3.个人本位与社会本位的历史的、具体的统一马克思(二)“内在目的论”与“外在目的论”杜威两类:教育过程以内的目的;教育过程以外的目的(三)“教育准备生活说”与“教育适应生活说”1.“教育准备生活说”斯宾塞2.“教育适应生活说”杜威三.教育目的的意义与作用(一)教育目的的意义教育目的是整个教育工作的核心,是教育活动的依据和评判标准、出发点和归宿,在教育活动中居于主导地位。

同时它也是全部教育活动的主题和灵魂,是教育的最高理想。

它贯穿于教育活动的全过程,对一切教育活动都有指导意义,也是确定教育内容、选择教育方法和评价教育效果的根本依据。

(二)教育目的的作用(功能)1.教育目的对教育工作具有导向作用2.教育目的对贯彻教育方针具有激励作用3.教育目的是对教育效果进行评价的重要标准四.现阶段我国教育目的的基本精神1.坚持社会主义方向性2.坚持全面发展3.培养独立个性4.教育与生产劳动相结合,是实现我国教育目的的根本途径5.注重提高全民族素质五.全面推进素质教育(一)素质教育特点:全体性、全面性、基础性、主体性、发展性和未来性。

(二)素质教育三要义:1.面向全体2.全面提高3.主动发展(三)素质教育的内涵1.素质教育是面向全体学生的教育2.素质教育是促进学生全面发展的教育3.素质教育是促进学生个性发展的教育4.素质教育是以培养创新精神和实践能力为重点的教育(四)素质教育的意义1.素质教育有助于提高中华民族的整体素质,提高综合国力2.素质教育是克服应试教育弊端,深化教育改革的必然趋势3.素质教育有助于受教育者全面发展的落实(五)实施素质教育的措施1.改变教育观念2.转变学生观3.加大教育改革的力度4.建立素质教育的保障机制5.建立素质教育的运行机制6.营造良好的校园文化氛围六.建立学制的依据1.生产力发展水平和科学技术发展状况2.社会政治经济制度3.青少年儿童身心发展规律4.人口发展状况5.本国学制的历史发展和国外学制的影响七.现代教育制度的发展趋势1.加强学前教育并重视与小学教育的衔接2.强化普及义务教育,延长义务教育年限3.中等教育中普通教育与职业教育朝着相互渗透的方向发展4.高等教育的大众化5.终身教育体系的建构6.教育社会化与社会教育化7.教育的国际交流加强8.学历教育与非学历教育的界限逐渐淡化八.我国当前学制改革的主要内容1.加强基础教育,落实义务教育2.调整中等教育结构,发展职业技术教育3.稳步发展高等教育,走内涵发展为主的道路4.重视成人教育,发展终身教育。

第三章教育目的与制度一、名词解释1、教育目的:是国家把受教育者培养成为什么样人的总要求,它规定了各级各类教育培养人的质量标准和规格要求2、培养目标:是由特定社会领域和特定社会层次的需要所决定的,针对特定的对象提出的各级各类教育对所培养人才的特殊要求3、教学目标:是教育者在教育教学过程中,在完成某一阶段工作时,(如一节课、一单元或一个学期)希望受教育者达到的要求或产生变化的结果4、学校教育制度:简称学制,是一个国家各级各类学校系统,它规定了各级各类学校的性质、认为、入学条件、修业年限以及它们之间的关系5、义务教育:是指依据法律规定,适龄儿童和青少年都必须接受,国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育二、简答题1、什么是教学目标?它和教育目的、培养目标之间有何关系答:是教育者在教育教学过程中,在完成某一阶段工作(如一节课、一单元或一个学期)时,希望受教育者达到的要求或产生变化的结果教学目标和教育目的、培养目标之间是具体与抽象的关系,它们彼此相关,但不能相互取代,目的与目标不同,目标可以测量,而目的不可以测量。

2、指定教育目的的基本依据是什么?答:(1)特定的政治、经济、文化背景(2)人自身的发展需要(3)我国制定教育目的基本依据是马克思关于人的全面发展学说3、我国社会主义教育目的的基本点是什么?答:(1)教育为社会主义现代化建设事业服务,培养“劳动者”和“社会主义接班人”(2)培养德、智、体、美、劳全面发展的人(3)教育目的的实现途径必须坚持教育与生产劳动和社会实践相结合4、简述我国学制改革的基本原则答:(1)教育结构必须适应经济结构和社会结构,以利于国民经济和社会发展(2)同一性与多样性相结合(3)普及与提高相结合(4)稳定性与灵活性相结合5、现代教育制度的发展趋势是什么?答:(1)加强学前教育并重视与小学教育的衔接(2)强化普及义务教育,并延长义务教育年限(3)普通教育与职业教育朝着相互渗透的方向发展(4)高等教育多样化(5)学历教育与非学历教育的界限逐渐淡化(6)教育制度有利于国际交流三、论述题1、试论述马克思主义关于人的全面发展学说的主要内容答:(1)人的全面发展是与人的片面发展相对而言的,全面发展的人是精神和身体、个体性和社会性得到普遍,充分而自由发展的人(2)人的发展与社会化生产的发展是一致的(3)分工和私有制是人的片面发展的根源(4)社会化大生产对人的全面提出了客观要求,并提供了物质基础(5)共产主义社会,使人的全面发展得以实现(6)教育与生产劳动相结合是实现人的全面发展的唯一方法2、教育目的对整个教育工作的指导意义是通过哪些作用实现的?答:(1)教育目的导向作用。

第三章教育目的与教育制度第一节教育目的一、教育目的的内涵1.教育目的定义教育要大到的预期结果,是根据一定社会发展和受教育者自身发展需要及规律,对受教育者提出的总要求,规定了把受教育者培养成什么样的人,是培养人的质量规格标准,同时也反映了教育在人的努力方向和社会倾向性等方面的要求。

广义的教育目的:人们对教育者的期望。

狭义的教育目的:国家对培养什么样人才的总要求。

2.教育目的的特点意识性、意欲性、可能性、预期性教育目的对教育活动有质的规定性;教育目的具有社会性和时代性。

3.教育方针的内容(1)教育目的(教育方针的核心和基本内容)(2)教育目的的性质和服务方向(社会主义)(3)实现教育目的的基本途径(与生产劳动相结合)4.我国当前的教育方针全面贯彻党的教育方针,坚持教育为社会主义现代化建设服务,为人民服务,与生产劳动和社会实践相结合,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

(出自《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》)5.教育目的V.S.教育方针(1)联系教育方针是国家最高权力机关根据政治经济要求命令颁布实行的一定历史阶段教育工作的总的指导方针。

教育方针是教育政策的总概括,是全国各级各类教育的目的和必训遵循的准则,是指导整个教育事业发展的战略原则和行动纲领。

它反映了一个国家教育的根本性质、总的指导思想。

教育方针是教育目的的政策性表达,教育目的只是教育方针的若干组成要素之一。

二、教育目的的意义和作用教育目的是整个教育工作的核心,是教育活动的依据和评判标准。

出发点和归宿,在教育活动中居于主导地位。

也是教育活动的主题和灵魂,是教育的最高理想,贯穿于教育活动的全过程,对一切教育活动都有意义,也是确定教育内容、教育方法和评价教育效果的根本依据。

意义:(1)就受教育者而言,教育目的对受教育者的成长与发展起着十分重要的作用,它调控者年轻一代的发展,保证受教育者按照社会的要求健康的成长。

(2)就教育者而言,教育目的为教育者组织和开展教育活动提供了指导,使教育者的教育行为具有明确的方向。

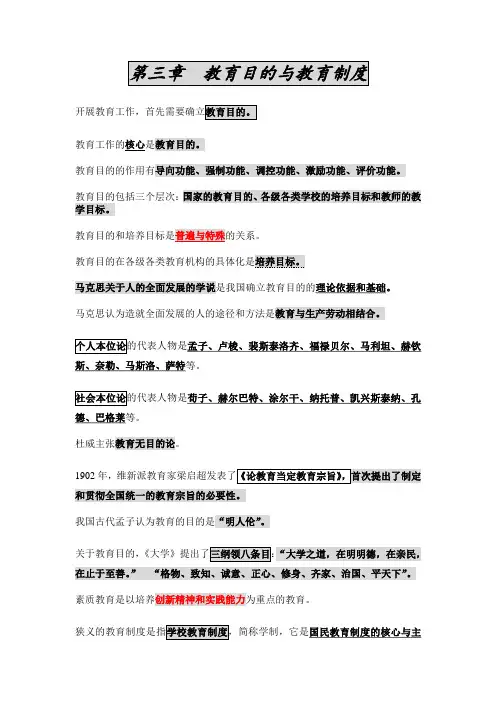

教育工作的核心是教育目的。

教育目的的作用有导向功能、强制功能、调控功能、激励功能、评价功能。

教育目的包括三个层次:国家的教育目的、各级各类学校的培养目标和教师的教学目标。

马克思关于人的全面发展的学说是我国确立教育目的的理论依据和基础。

马克思认为造就全面发展的人的途径和方法是教育与生产劳动相结合。

的代表人物是孟子、卢梭、裴斯泰洛齐、福禄贝尔、马利坦、赫钦斯、奈勒、马斯洛、萨特等。

的代表人物是荀子、赫尔巴特、涂尔干、纳托普、凯兴斯泰纳、孔德、巴格莱等。

杜威主张教育无目的论。

1902和贯彻全国统一的教育宗旨的必要性。

我国古代孟子认为教育的目的是“明人伦”。

关于教育目的,:“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

”“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”。

素质教育是以培养创新精神和实践能力为重点的教育。

,简称学制,它是国民教育制度的核心与主体。

我国近代教育史上最早定制的系统学校制度,是以日本学制为蓝本,是我国颁布的第一个现代学制,虽然正式公布,但,并未实行。

1903年,清政府拟定了《奏定学堂章程》,1904它是我国第一个实行的现代学制。

该学制明文规定教育的目的是“忠君、尊孔、尚公、尚武、尚实”,明显反映了“中学为体,西学为用”的现代思想。

1912年,辛亥革命后,南京临时政府对旧学制进行修订,颁布了改为学校。

它是我国教育史上第一个具有资本主义性质的学制。

1922年,在北洋军阀的统治下,留美派主持的全国教育联合会以美国学制为蓝初中三年,高中三年,因此,又称“六三三”学制。

“壬戌学制”明确以学龄儿童和青少年身心发展规律作为划分学校教育阶段的依据,这在我国现代学制史上是第一次。

1985年颁布的《中共中央关于教育体制改革的决定》提出实行九年义务教育。

1993提出了“两基”(基本普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲),“两全”(全面贯彻党的教育方针和全面提高教育质量),“两重”(要建设好一批重点学校和一批重点学科)。

教育学原理复习要点2024一、教育学概述1. 教育的定义与本质定义:教育是有目的、有计划、有组织地培养人的社会活动。

本质:教育是人类社会特有的传承文化、培养人才的活动,具有社会性、目的性和系统性。

2. 教育的功能个体发展功能:促进个体身心全面发展,包括认知、情感、技能等方面。

社会功能:推动社会进步,包括政治、经济、文化等方面。

文化功能:传承和创新文化,促进文化交流与融合。

3. 教育的类型按教育阶段:学前教育、初等教育、中等教育、高等教育。

按教育形式:正规教育、非正规教育、非正式教育。

按教育内容:普通教育、职业教育、特殊教育。

二、教育目的与教育方针1. 教育目的定义:教育目的指教育所要达到的预期结果,是教育活动的出发点和归宿。

层次:国家教育目的、学校培养目标、课程教学目标。

2. 教育方针定义:教育方针是国家在一定时期内,根据政治、经济发展的要求和青少年身心发展的特点而制定的教育工作总方向。

内容:通常包括教育的性质、任务、培养目标及其实现途径等。

3. 教育目的与教育方针的关系联系:教育方针是实现教育目的的指导思想,教育目的是教育方针的具体体现。

区别:教育方针具有政策性和实践性,教育目的具有理论性和抽象性。

三、教育制度1. 教育制度的定义广义:指一个国家各级各类教育机构与组织体系及其管理规则。

狭义:指学校教育制度,简称学制。

2. 学制的类型单轨制:以美国为代表,各级各类教育在结构上相互衔接。

双轨制:以英国为代表,普通教育与职业教育并行。

分支型学制:以苏联为代表,介于单轨制和双轨制之间。

3. 我国现行学制层次结构:学前教育、初等教育、中等教育、高等教育。

类型结构:普通教育、职业教育、成人教育、特殊教育。

四、课程与教学1. 课程的概念广义:学生在学校获得的全部经验。

狭义:学校为实现教育目标而选择的教育内容及其进程安排。

2. 课程类型按课程设计者:国家课程、地方课程、校本课程。

按课程内容:学科课程、活动课程、综合课程。

第三章教育目的与教育制度教育目的内涵教教育制度内涵教育目的意义作用育建立学制的依据教育目的的层次结构目现代学校教育制度的类型确立教育目的的依据教育目的的教育制度现代教育制度的发展教育目的确立的理论与我国现代学校教育制度的演变我国的教育目的制我国现行学校教育制度的结构类型创新教育度我国当代学校教育制度的改革1.教育目的的内容结构;2.人的全面发展的社会历史条件内涵:教育要达到的预期结果。

根据…,提出要求,规定了…,反映了教育在…的要求。

广义:人们对受教育者的期望。

狭义:具体培养目标和教学目标教育目的与教育方针:学术、理论;政治概念、政治范畴最高权利机关教育方针内容意义:是教育工作的核心,是出发点和归宿,是教育活动主题、灵魂,是教育的最高理想,是确立教育内容、方法和评价教育效果的根本依据作用(功能)对教育工作导向:对贯彻教育方针激励:对教育效果评价(评2检查2)层次结构:国家的教育目的(最高层次、宏观):各级各类学校的培养目标(是国家目的在不同阶段、学校、专业方向的具体化):教师的教学目标(具体要求微观)(1)特定的社会政治、经济、文化背景(2)人的身心发展特点和需要确立依据(3)人们的教育思想(4)我国确立的理论依据:马克思关于人的全面(体力智力道德个性)发展学说。

造就全面发展的人根本唯一途径:教育与生产劳动相结合(1)个人本位论:孟子、卢梭、裴斯特洛齐、福录贝尔…确立理论(2)社会本位论:赫尔巴特、荀子、柏拉图、涂尔干、凯兴斯泰纳、孔德(3)个人本位论与社会本位的历史的具体的统一论(如我国)1957年第一个教育方针;1958教育与生产劳动相结合;1985“四有、我国的教育四爱、两精神”;1986《义务教法》提高全民素质;1995《教育法》德目的沿革智体全面发展接班人;1999《全面推进素质教育的决定》四有+德智体美全面发展(培养学生创新精神和实践能力为重点)。

2001三个面向三个代表总精神:培养学生成为国家主人。

一、教育目的概述(一)、教育目的的内涵1、广义的教育目的:国家和社会教育机构、教师、家长等对新一代给予的希望2、狭义的教育目的:各级各类学校必须遵循的总体要求(二)、教育目的与教育方针1、教育方针是教育目的政策性的表达2、区别(1)教育目的属于理论术语,术语学术范畴,教育方针是工作术语,是政策性概念(2)教育目的着重于对人才培养的规范,教育方针是对教育发展事业总方向提出的要求(3)教育目的是由个人或团体提出来的,教育方针是由政府或党提出的(三)、我国目前的教育方针:全面贯彻党的教育方针,坚持教育为社会主义现代化建设服务,为人民服务,与生产劳动相结合,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人(四)、教育目的的意义1、教育目的是整个教育工作的核心,是教育活动的依据与评判标准,出发点和归宿2、教育目的是教育活动的主题和灵魂,是教育的最高理想3、教育目的是确定教育内容、选择教育方法以及评价教育效果的根本依据(五)、教育目的的作用(导向、调控、评价)1、教育目的对教育工作具有导向作用2、教育目的对贯彻教育方针具有激励作用3、教育目的是对教育效果进行评价的重要指标(六)、教育的层次结构:国家的教育目的、各级各类学校的培养目标、教师的教学目(七)、确定教育的依据1、特定的社会经济、政治、文化背景2、个体身心发展的特征与需要3、人们的教育希望(八)、我国确立教育目标的依据:马克思关于人的全面发展学说1、人的全面发展2、旧式的分工导致了人的片面发展3、社会主义制度是实现人的全面发展的社会条件4、机器大工业生产为人的全面发展提供了可能性5、教育与生产劳动相结合是实现人的全面发展的唯一方法(九)、有关教育目的确立的理论1、社会本位论:社会价值高于个人价值荀子、柏拉图、赫尔巴特、巴格来2、个人本位论:个人价值高于社会价值孟子、卢梭、裴斯泰洛奇、福禄贝尔3、教育无目的论:杜威4、生活本位论:斯宾塞二、我国的教育目的(一)新中国成立以来教育目的的各种表述1、1957年,应使受教育者在德育、体育、智育等方面都等得到发展,称为有社会主义觉悟的有文化的劳动者。

教育学统考背诵要点(教育学原理)一、教育学概述1. 教育学的定义教育学是研究教育现象、教育问题,揭示教育规律的科学。

它涉及教育的本质、目的、内容、方法、组织形式及其发展规律。

2. 教育学的产生与发展古代教育思想:孔子、孟子、柏拉图、亚里士多德等。

近代教育学的形成:夸美纽斯的《大教学论》、卢梭的《爱弥儿》、赫尔巴特的《普通教育学》。

现代教育学的发展:杜威的实用主义教育学、布鲁纳的结构主义教育学、赞科夫的发展性教学理论。

3. 教育学的研究方法文献法:通过查阅和分析文献资料进行研究。

调查法:通过问卷、访谈等方式收集数据。

实验法:在控制条件下进行实验,观察教育现象的变化。

观察法:直接观察教育现象,记录和分析数据。

二、教育的本质与功能1. 教育的本质教育是有目的、有计划、有组织地培养人的社会活动。

教育的本质属性是育人,即促进人的全面发展。

2. 教育的基本功能个体发展功能:促进个体身心发展,包括智力、品德、体质等方面。

社会功能:推动社会进步,包括经济、政治、文化等方面。

文化功能:传承和创新文化,促进文化交流与融合。

3. 教育的具体功能经济功能:提高劳动者素质,促进经济发展。

政治功能:培养合格公民,维护社会稳定。

文化功能:传承文化遗产,推动文化创新。

科技功能:培养科技人才,推动科技进步。

三、教育目的与培养目标1. 教育目的的概念教育目的是国家对教育所要培养的人的质量和规格的总要求。

它是教育工作的出发点和归宿。

2. 教育目的的层次国家的教育目的:国家层面的总体要求。

各级各类学校的培养目标:具体学校的培养规格。

课程目标:具体课程的教学目标。

教学目标:具体教学活动的目标。

3. 我国的教育目的培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

强调素质教育,注重学生的全面发展。

4. 教育目的确立的依据社会依据:社会政治、经济、文化发展的需要。

人的依据:人的身心发展规律和个体发展需要。

理论依据:马克思主义关于人的全面发展学说。

狭义是指国家对培养什么样人才的总的要求。

1它们在对教育社会性质的规定上具有内在一致性,都含有“为谁培养人”的规定性,都2二者的区别在于:第一,教育方针所含的内容比教育目的更多些;第二,教育目的在对人培养的质量规格方面要求较为明确,而教育方针则在“办什么样 教学目标与教育目的、培养目标之间的关系是具体与抽象的关系。

教育目的是最高层次的感念,它是培养各级各类人才的总规定,各级各类学校的培养目标、教学目标都要依据教育目的制定。

;2受教育者的身心发展规律;3人们的教育理想;4我国确立教育目的的理论依据是马克思关于人的全面发展学说 机器大工业生产为人的全面发展提供了基础和可能。

对人的全面发展提出了客观需要,也为人的全面发展提供了可能和条件。

社会主义制度是实现人的全面发展的社会条件。

教育与生产劳动相结合是培养全面发展的人的根本途径,也是唯一途径。

适应时代要求,强调学生个性的发展,重点是培养学生的创新精神和实践能力; 教育目的的实现途径是教育与生产劳动和社会实践相结合。

素质教育倡导人人有受教育的权力,强调在教育中每个人都得到发展,而不是只注重一部分人,更不是只注重少数人的发展。

全面发展的教育目的决定了全面发展教育的内容,德育、智育、体育、美育、劳动技术教育是全面发展教育的基本组成部分。

素质教育是全面发展的教育,但每一个学生都有其个别性,教育还要尊重并充分发展学生的个性。

素质教育是以培养创新精神和实践能力为重点的教育:培养具有创新精神和实践能力的新一代人才,这是素质教育的时代特征。

5、素质教育以提高国民素质为根本宗旨。

(科技是关键,教育是基础,人才是核心。

)2素质教育是克服应试教育弊端,深化教育改革的必然趋势;3素质教育有助于受教育者全面发展的落实。

改变教育观念;2转变学生观;3加大教育改革的力度;4建立素质教育的保障机制;5建立素质教育的运行机制;6营造良好的校园文化氛围。

广义的教育制度指国民教育制度,是一个国家为实现其国民教育目的,从组织上建立起来的一切教育设施和有关规章制度的总和。

第三章教育目的与教育制度第一节教育目的一、教育目的的内涵(一)教育目的的概念教育目的指教育要达到的预期结果,是根据一定社会发展和受教育者自身发展需要及规律,对教育者提出的总的要求,规定了把受教育者培养成什么样的人,是培养人的质量规格标准,同时也反映了教育在人的努力方向和社会倾向性等方面的要求。

(二)教育目的与教育方针1.教育目的与教育方针的联系教育方针是国家最高权力机关根据政治、经济要求,明令颁布实行的一定历史阶段教育工作的总的指导方针或总方向。

教育方针是教育政策的总概括,是全国各级各类教育的目的和必须遵循的准则,是指导整个教育事业发展的战略原则和行动纲领。

它反映了一个国家教育的根本性质、总的指导思想和教育工作的总方向等要素。

教育方针是教育目的的政策性表达。

教育方针是若干组成要素之一。

2.教育目的与教育方针的区别教育目的与教育方针既有一定的联系,也有一定的区别。

二者的关系如下:(1)“教育目的”是理论术语,是学术性概念,属于教育基本理论范畴;“教育方针”则是工作术语,是政治性概念,属于教育政策学范畴。

同时,教育目的也属于目的性范畴,而教育方针则属于手段性范畴。

(2)教育目的着重于对人才培养规格做出规定,教育方针着重于对教育事业发展方向和提出要求。

或者说,教育目的反映的是一定社会对人才培养的总要求,规定教育培养人才的质量规格;教育方针是阶级或政党确定的一定时期内教育发展的基本指导思想。

(3)教育目的有时是由社会团体或个人提出的,对教育实践可以不具约束力;而教育方针则是由政府或政党提出的,对教育实践具有强制性。

(4)教育方针作为国家教育政策的概括,它对于教育工作产生的影响要大于教育目的,因为教育方针的内容中不只限于教育目的的规定,还涉及教育的性质和实现教育目的的途径。

二、教育目的的意义与作用(一)教育目的的意义教育目的是整个教育工作的核心,是教育活动的依据和评判标准、出发点和归宿,在教育活动中居于主导地位。