【从江县侗族侗戏】侗族介绍,,侗族人口有多少主要分布在哪里

- 格式:doc

- 大小:22.50 KB

- 文档页数:3

从江县侗歌传承习俗调查报告从江侗歌传承习俗调查报告张子刚内容摘要:侗歌是侗族传统文化的精华。

侗歌流行地区,每一个侗寨都相当于一所人们享受终身教育的“音乐学校”。

侗族民间视歌为宝,学歌就是学文化、学知识。

谁掌握的歌越多,谁的民族文化越丰富,越受人们尊敬。

侗歌流行地区有数以百计的歌师和歌队,活跃在侗族聚居的村村寨寨。

歌队代表集体,人人关心。

歌师乐于教歌传歌,不计报酬,不收修束。

歌队在歌师带领下参加名目繁多的对歌。

侗歌,在良性竞争中习得;歌队,在对歌中互动;技艺,在无形有意中提高。

关键词:侗歌传承;习俗;调查报告作者简介:张子刚(1943—),侗族,从县委宣传部退休后,赋闲在家。

常住地址:从江县丙妹镇青平路。

一、侗歌传承的历史与现状从江县位于贵州省东南部,居都柳江中游,东与黎平、三江相邻,西与荔波交界,南与三江、融水、环江相连,北与榕江、黎平接壤。

地处东经108°15′—109°11′,北纬25°20′—26°01′之间,东西长94km,南北宽77.5km,总面积3244km2,总人口32.4万,居住有苗、侗、汉、壮、瑶、水等民族,其中侗族人口13.18万人,占总人口的40.68%。

据调查,从江境内侗族聚居村寨330个,分布在县境东部和北部的平坝地区及都柳江畔和山间溪谷之中,即九洞、六洞、千七、二千九和千三等地区。

在1941年从江县成立之前,今从江县地分属于永从县、下江县和黎平县第六区。

从江县在历史上受外来文化影响甚微,特别是在清雍正年间以前,还是个远离中央王朝的“化外地区”。

长期以来,人们形成了以耕种水稻为代表的农忙和以展演侗歌为代表的农闲的社会生活节奏与岁时观念,为侗族的自我文化发展,特别是为侗歌传承习俗提供了时间和空间。

居住在从江境内的侗族,自古以来是一个善歌传歌的民族。

侗族有句至理名言“饭养身,歌养心”,心靠养育、调理,侗族的心灵是歌塑造的,他们把唱歌吃饭看得同等重要。

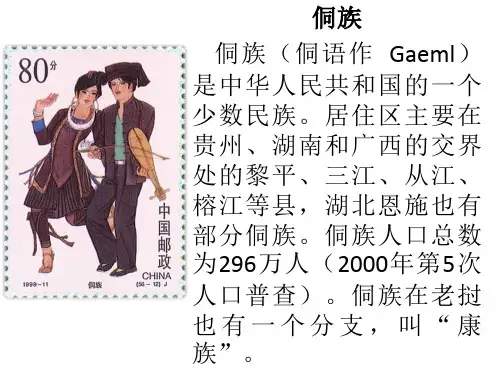

侗族(侗语作Gaeml)是中华人民共和国的一个少数民族。

居住区主要在贵州、湖南和广西的交界处,湖北恩施也有部分侗族。

侗族人口总数为

296万人(2000年第5次人口普查)。

侗族在老挝也有

一个分支,叫“康族”。

侗族有自已的语言,多通汉语。

原无文字,1958年设计了以拉丁字母形式的拼音文字。

有自已的民间戏曲——侗戏。

侗族的箫与笛是中国传统的乐器之一。

侗族还以建筑艺术见长。

每个寨子都有造型别致的木楼。

这种不用一钉一铆的木结构建筑吸收了中国古代亭台、楼阁建筑的部分精髓。

侗族的风俗习惯

“月也”,是这一村群众到另一村作客,并以吹芦笙或唱歌、唱戏为乐的社交活动。

农闲斗牛,是集体娱乐之一。

届时老少咸集,人山人海,欢声四起,锣鼓喧天,

风俗。

架桥节:相传侗族祖公祖奶因架桥发子发孙,架桥的日子正好是二月初二。

侗族人民为了纪念这个日子,把这一天定为架桥节。

(来源:360常识网)。

贵州从江县高增乡侗族音乐文化资源调查从江县高增乡属侗族南部方言区,是侗族音乐文化的中心地带之一。

高增有丰富的音乐文化资源,其传统侗族音乐保持完好、内容丰富、特色鲜明。

采用田野调查、实地访谈等方式从民歌、民族器乐、曲艺音乐、戏曲音乐几个方面对高增乡侗族音乐文化资源进行调查研究,为侗族音乐文化的传承保护、合理开发利用和提供一个基础资料。

标签:高增乡;侗族;音乐文化;调查高增乡位于贵州省从江县东部,距县城8公里。

高增有12个行政村,38个自然寨,16 435人,其中侗族人口占总人口的98%,是一个以侗族为主的少数民族乡。

“高增”系侗语译音,意为最顶端的寨子。

高增拥有浓郁、古朴、丰富的民族文化资源,是侗族民俗风情、文化传承的重要区域,更是侗族音乐文化的中心地带之一。

这里是侗族大歌的源生地,被国际乐坛誉为“清泉闪光之音乐”的世界非物质文化遗产——小黄侗族大歌就产生于此;同时,高增乡的高增村还以“侗戏第一村”美称为世人所赞誉。

侗族分为南部方言区和北部方言区,这两个方言区又有各自风格迥异的民间音乐。

从江县的高增乡属南部方言区,其音乐具有南部侗族音乐的典型特征。

其传统侗族音乐保持完好、内容丰富、特色鲜明,无论在音乐的体裁和形式上,还是在音乐的音调和风格上都呈现出多彩性和特征化的面貌,有一定的代表性。

以高增乡音乐文化资源为调研对象,既可以在村寨的层面对民间音乐文化有一个田野的、实地的确切了解;还可以通过对高增乡音乐的认知而窥视整个南部侗族音乐内容、类型、形态、风格、特点;同时也为侗族音乐文化的传承保护及其合理开发和利用提供一个基础资料。

一、高增侗族民歌从江县高增乡类属南部方言区,具有南部侗族音乐的典型特征。

高增侗族民歌从歌唱方式上可分为以下三类:(1)多声复调性合唱———“嘎老”,当地人称“嘎玛”,翻译过来就是“大歌”。

(2)歌声与伴奏乐器形成多声关系的演唱方式,当地人称“嘎腊”,汉译过来就是“小歌”。

(3)没有伴奏的单声部歌曲,称之为“徒歌”。

侗族介绍词

侗族是中国的一个少数民族,主要分布在中国南部的贵州、湖南、广西等省份。

他们有着独特的文化、语言、风俗和传统。

侗族人民以其丰富多彩的传统文化而闻名。

他们有着自己的语言——侗语,以及独特的音乐、舞蹈和艺术形式。

侗族的传统音乐以大歌、琵琶歌、侗戏等形式为代表,其音乐旋律优美动听,歌词富有诗意。

侗族的传统服饰也非常有特色,以色彩鲜艳、图案精美而著称。

女性通常穿着华丽的盛装,上面装饰着精美的刺绣和银饰。

男性则穿着简洁而别致的服装。

侗族人民还以其独特的建筑风格而闻名。

鼓楼和风雨桥是侗族建筑的代表,它们不仅具有实用功能,还是侗族文化的重要象征。

侗族人民重视家庭和社区,他们有着浓厚的家庭观念和社区意识。

在侗族社会中,家族和邻里关系密切,人们相互帮助、支持和尊重。

侗族(侗语作Gaeml)是中华人民共和国的一个少数民族。

居住区主要在贵州、湖南和广西的交界处,湖北恩施也有部分侗族。

侗族人口总数为296万人(2000年第5次人口普查)。

侗族在老挝也有一个分支,叫“康族”。

侗族有自已的语言,多通汉语。

原无文字,1958年设计了以拉丁字母形式的拼音文字。

有自已的民间戏曲——侗戏。

侗族的箫与笛是中国传统的乐器之一。

侗族还以建筑艺术见长。

每个寨子都有造型别致的木楼。

这种不用一钉一铆的木结构建筑吸收了中国古代亭台、楼阁建筑的部分精髓。

侗族的风俗习惯“月也”,是这一村群众到另一村作客,并以吹芦笙或唱歌、唱戏为乐的社交活动。

农闲斗牛,是集体娱乐之一。

届时老少咸集,人山人海,欢声四起,锣鼓喧天,铁炮震动山谷。

有外寨客人途经本寨,则阻之于寨边,以歌对答,谓之“塞寨门”。

“行歌坐月”又称“行歌坐夜”,是青年男女进行社交和谈情说爱的通称。

北部侗族地区称为“玩山”,青年男女在劳动之余,三五成群,相约在山坡上对唱情歌。

南部侗族地区称“走寨”,或称“走姑娘”,晚上姑娘们结伴在屋里作针线活,客寨男青年携带乐器前来伴奏对唱,互相倾诉爱情,深情时男女互相“换记”(送礼物)定情,约为夫妻。

三江县富禄等地侗族群众常于夏历3月3日或2月2日汇集于广坪上,用一特制火包冲一铁环腾空而起,降落时,让大家抢夺,获得者受重奖,叫做“抢花炮”。

侗族婚姻为一夫一妻制。

姑舅表婚较为流行,姨表兄妹和辈分不同的不能通婚。

女子婚后有“坐家”(即“不落夫家”)的习俗。

解放前,侗族的社会基本单位是封建家长制的父系小家庭。

妇女在社会和家庭中的地位低于男子,妇女禁触铜鼓;男人或长辈在楼下,不准上楼。

侗族姑娘在婚后才能享受父母和自己积累的“私房”以及分得少量的“姑娘田”、“姑娘地”。

男子继承家业,无继承人的可招赘养子。

丧葬一般同汉族,行土葬。

个别地区还有停葬习俗,人死入殡后将棺材停放在郊外,等本族与死者同年同辈的都死亡以后,才一同择日安葬。

侗族的简要历史侗族总人口为3495993人(2020年),主要分布在贵州省东南,湖南省新晃侗族自治县、会同县、通道侗族自治县、芷江侗族自治县、靖州苗族侗族自治县,广西三江侗族自治县、龙胜,湖北省恩施等地。

其中,黔东南苗族侗族自治州是我国侗族最大的聚居地。

侗族地区在我国云贵高原的东端,地势西北高东南低,海拔在500米至1000米之间。

境内青山迭嶂,碧水萦回,既有激流险滩,又有清溪幽谷,既有高山峻岭,也有低丘平坝,土壤肥沃。

气候温暖,霜期短,年均气温在15℃左右,年均降雨量1200毫米。

侗族人民有自己语言,但没有文字,分南北方言区。

北部方言区和汉族人民交往密切,语言中吸收汉语词汇和使用汉语语法形式较为普遍;南部方言则保持古老面貌,元音分长短,有一套完整的促声韵。

南北方言语法规则基本一致,不同方言区的人们经过一段时间的交往就能通话。

1956年,中国科学院少数民族语言调查第一工作队正式着手侗族文字的设计工作。

1958年在贵阳召开侗族语言文字讨论会,通过了侗文方案。

侗族人民第一次有了本民族的文字。

新创制的侗文是拉丁字母拼音文字,以南部方言为基础,以车江话语音为标准。

侗族历史源头,史学界主要有四种观点:一种认为侗族是土著民族,自古以来就在这块土地上;第二种则是从南部方言区侗族流传的“祖公上河”迁徙歌谣,推测侗族是从都柳江下游梧州一带沿河而上迁徙到了现在居住地;第三种认为,侗族是由长江下游温州一带,经过洞庭湖,沿着沅江迁徙而来,他们的理由是北部方言区侗族中由“祖公进寨”的传说;第四种认为,侗族的主体成份是土著,在历史发展中融合了外地其他民族,最终发展成了现在的侗族。

侗族聚居地,在春秋战国时,属于楚国商於之地,秦时属于黔中郡和桂林郡,汉朝属武陵郡和郁林郡。

魏晋南北朝至隋朝时期则被称为“五溪之地”。

侗族形成单一民族时,就是在隋唐时期。

到了唐朝,侗族酋长、首领归附中央王朝,唐朝在“峒区”设立州郡,任命当地首领为刺史。

侗族现在大约有三百多万人,主要居住在贵州、广西和湖南的自治县里,他们的语言按照居住地区分为南、北两种,不过大部分侗族人都懂得说汉语,而居住在北部的族人,更加深受汉族的文化影响。

侗寨的标志是鼓楼,木头结构,只用榫头穿合,不用铁钉,侗族的社会历史、宗教信仰、生活习俗、节日集会,以及文化艺术等等,都离不开鼓楼。

简单来说,鼓楼就是一个寨里的公共活动中心。

侗族相信万物有灵,他们认为其中至高无尚的神是一位侗语称为「萨」的女神。

侗族人认为她是民族的始祖,所以在各条村寨都有圣母祠或者神坛,希望她保佑人畜平安、五榖丰收。

在侗族人居住的地区,也住了很多苗族人,其中有很多是基督徒,所以,苗族信徒可以称得上是侗族的福音使者,只要他们积极布道,相信会有更多侗族人有机会听福音。

这正是各民族之间万事互相效力的成果,让我们一起来感谢神。

●奉主耶稣的名除去贵州一切黑暗权势的捆绑及侗族人民心里的蒙蔽。

●为侗族人民拜偶像认罪,求主赦免及洁净。

●求主兴起苗族信徒成为福音的使者,积极向侗族人传福音,使更多侗族人有机会听信福音。

我必在你前面行,修平崎岖之地。

我必打破铜门,砍断铁闩。

(赛45:2)我们晓得万事都互相效力,叫爱神的人得益处,就是按祂旨意被召的人。

(罗8:28)(请朗读及用心思想以上经文三次,然后同心祷告) 主啊,是的,一切偶像都要扫除,侗族人要心灵苏醒,离弃偶像,认识真神;有智慧发现真相,明白人手所造之物岂能够成为世人的保护呢!主啊,我们把侗族人交托给祢,求主除去他们的蒙蔽,医治他们被弄瞎的心眼,使他们得见主荣耀福音的光,得以脱离黑暗的权势,把他们迁到主光明的国度里,得蒙主的救赎,过犯得蒙主的赦免。

万物的源头、生命的主宰,求主的荣光照亮侗族人的心灵,叫他们知道现在所供奉的神并不是他们民族的始祖,也不能保佑人畜平安、五谷丰收;又叫他们明白惟有主是独一的真神,惟有主赐人喜乐、平安,并且叫人得着丰盛的生命。

求主兴起与侗族杂居的苗族信徒,成为侗族的福音使者,让福音传遍侗族人民居住的地区;愿万事都互相效力,叫爱神的人得益处,就是按祢旨意被召的人。

侗族文化简介资料整理:刘述群学号:20140304029侗族是我国少数民族中重要的一员,据历史考证,形成于唐宋时期。

迄今已有2500多年的历史,侗族在这一千多年的发展中,通过民族自身的实践、创造和提高和来自汉等兄弟民族文化的交流、感染、融合而形成了独具特色的侗族文化。

侗族主要分布在贵州省的天柱、锦屏、黎平、从江、榕江、剑河、三穗、镇远、铜仁、江口等县(市)和玉屏侗族自治县,湖南省的通道、新晃、芷江、靖州等侗族自治县及绥宁、会同、黔阳等县,广西壮族自治区的三江、龙胜、融水、罗城、环江等自治县。

此外湖北省的恩施、宣恩、咸丰等县(市)还有数万人。

侗族有自己的语言,属汉藏语系壮侗语侗水语支。

原无民族文字,20世纪50年代创制了侗文。

现在大部分通用汉文。

主要从事农业,兼营林木。

以生产鱼粳稻为主,善用稻田养鱼。

林业以产杉木著称。

侗族有自己的语言,多通汉语。

原无文字,1958年设计了以拉丁字母形式的拼音文字。

有自己的民间戏曲——侗戏。

侗族的箫与笛是中国传统的乐器之一。

侗族还以建筑艺术见长。

每个寨子都有造型别致的木楼。

这种不用一钉一铆的木结构建筑吸收了中国古代亭台、楼阁建筑的部分精髓。

侗族----历史侗族来源于秦汉时期的“骆越”(“百越”中的一支)。

古代侗族先民原来居住在广西梧州一带,后来一部分向东移动到贵州、湖南一带;另一部分移至广西定居下来。

12-13世纪,江南一些汉族人因战乱而迁到侗族地区;14世纪,从江西迁移来大批的汉族农民;14世纪末,又在侗族地区屯军,军人多为江西籍的汉族人。

以上这些移民和屯军,以后有大部分融合到侗族中。

侗族----习俗侗族家里来了贵客,通常要拿出最好的苦酒和腌制多年的酸鱼、酸肉及各种酸菜进行款待,因而有“苦酒酸茶”待贵客之说。

侗族民间用鸡、鸭待客时,首先主人要把鸡头、鸭头或鸡爪、鸭蹼敬给客人。

客人应双手接过,或转敬给席上的长者,以表示主客之间互相尊重,以诚相待。

到侗族家里做客,食用腌鱼时,主人将一堆酸鱼块放入客人碗中,但客人最好不要吃光,留1、2块,以表示“有吃有余”。

侗族,有⼈⼝2514014⼈,主要分布在贵州、湖南、⼴西三省(区)毗邻的黔东南、⽟屏、新晃、通道、芷江以及三江等县。

侗族主要从事农业,以种植⽔稻为主,特产糯⾕,以⾹⽲糯最享盛名。

少数⼈从事林业,池塘稻⽥中养鱼的也很普遍。

侗族的名称,最早以“仡伶”,见于宋代⽂献。

明、清两代曾出现“峒蛮”、“峒苗”、“峒⼈”、“洞家”等他称。

新中国成⽴后统称侗族。

民间多称“侗家”。

侗族有⾃⼰的语⾔,属汉藏语系壮侗语侗⽔语⽀。

原⽆民族⽂字,20世纪50年代创制了侗⽂。

现在⼤部分通⽤汉⽂。

侗族地区⼀向被誉为“诗的家乡,歌的海洋”。

侗族诗歌韵律严谨,题材多样,尤以多声部⽆伴奏的侗族⼤歌为传统⽂化最精粹的部分,在⽂学和⾳乐⽅⾯都有极珍贵的价值。

侗族擅长建筑。

结构精巧、形式多样的侗寨⿎楼、风⾬桥等建筑艺术具有代表性。

侗锦、侗布、挑花、刺绣以及银饰⼯艺品等,都充分表现了侗族多彩多姿的传统⽂化特⾊。

侗寨楼桥 在贵州、⼴西的侗乡,有许多久负盛名的⿎楼和风⾬桥。

这些兴时于汉末⾄唐代的古建筑,结构严谨,造型独特,极富民族⽓质。

整座建筑不⽤⼀钉⼀铆和其它铁件,皆以质地耐⼒的杉⽊凿榫衔接,拔地⽽起。

侗寨⿎楼,外型象个多⾯体的宝塔。

⼀般⾼20多⽶,11层⾄顶,全靠16根杉⽊柱⽀撑。

楼⼼宽阔平整,约10平⽅⽶见⽅,中间⽤⽯头砌有⼤⽕塘,四周有⽊栏杆,设有长条⽊凳,供歇息使⽤。

楼的尖顶处,筑有宝葫芦或千年鹤,象征寨⼦吉祥平安。

楼檐⾓突出翘起,给⼈以玲珑雅致,如飞似跃之感。

⿎楼是侗族⼈民的标志,也是侗族⼈民团结的象征。

每个侗寨⾄少有⼀座⿎楼,有的侗寨多达四五座。

过去⿎楼都悬有⽜⽪长⿎⼀⾯,平时村寨⾥如有重⼤事宜,即登楼击⿎,召众商议。

有的地⽅发⽣⽕灾、匪盗,也击⿎呼救,⼀寨击⿎,别寨应声,照例击⿎,如此,⼀寨传⼀寨,信息很快传到深⼭远寨,⿎声所及,⼈们闻声⽽来。

因此,侗家⼈对⿎楼,长⿎特别喜爱。

如今,社会秩序安定,长⿎已失去了它传递信息的作⽤。

【从江县侗族侗戏】侗族介绍,,侗族人口有多少主要分布在

哪里

侗族(侗语作:Gaeml)是中国的一个少数民族。

居住区主要在湖南、贵州和广西的交界处,湖北恩施也有部分的侗族。

侗族人口总数为296万人(2000年第5次人口普查),2010年第6次人口普查,侗族人口为287万人,十年人口减少近10万人。

侗族的名称来自“溪洞”,这是当地人传统的行政单位,现当地还有许多地名叫“洞”。

中华人民共和国成立后把这些地方居民统称为侗族。

侗族(dòngzú)(TheKamPeople)主要分布在贵州省、湖南省及广西壮族自治区交汇处,以及湖北省恩施土家族苗族自治州。

此外,江苏省、广东省、浙江省三省侗族人口各有几万。

根据2000年第五次全国人口普查统计,侗族人口数为2960293。

侗族中有一些是北侗族,有100万多名说北侗族话的人生活在中国南部贵州省和湖南省交界处的地方,大部分北侗族人生活在湖南省的新晃县和贵州省的天柱县。

侗族自称Gaeml(发音近似于汉语的“干”、“佄”或“更”字),依据联合国倡导的“名从主人”原则,国际标准译名为“Kam”、“KamPeople”。

侗族的名称,最早以“仡伶”,见于宋代文献。

明、清两代曾出现“峒蛮”、”峒苗”、“峒人”、“洞家”等他称。

新中国成立后统称侗族。

民间多称“侗家”。

侗族使用侗语,属壮侗语系,分南、北部两种方言。

原无文字,沿用

汉文,1958年设立了拉丁字母形式的侗文方案。

大部分通用汉文。

主要从事农业,兼营林木。

林业以产杉木著称。

以生产鱼粳稻为主,选育栽培有本民族独特优质的水稻品系——“香禾糯”(KamSweetRice);善用稻田养鱼,创造和传承了以“稻鱼鸭共生”为特点的侗乡有机农业文化遗产。

有自己的民间戏曲——侗戏。

鼓楼、风雨桥、风雨亭是侗族的主要标志。

风雨桥因桥上建有长廊式,可遮蔽风雨的桥屋而得名。

三江著名的程阳风雨桥,被定为国家级重点文物。

桥上建有五座多脚宝塔,通道两侧有栏杆,形如游廊。

桥梁结构不用一根铁钉,只在柱子上凿穿洞眼衔接,斜穿直套,结构精巧,十分坚固,令人叹为观止。

侗族的箫、笛、芦笙是中国传统的乐器之一。

侗族还以建筑艺术见长。

每个寨子都有造型别致的木楼。

这种不用一钉一铆的木结构建筑吸收了中国古代亭台、楼阁建筑的部分精髓,建筑中的代表有:风雨桥、吊脚楼。

虽然历史学家们都普遍认为侗族源于古代百越,但具体源于百越中的哪一支,尚无定论。

秦、汉时期,在今广东、广西一带聚居着许多部族,统称之为“骆越”(“百越”的一支)。

多数学者认为侗族是起源于“骆越”,也有相当一部分学者认为是起源于“干越”。

魏晋以后,这些部族又被泛称为“僚”。

明代邝露所著的《赤雅》中说,侗族也是属于“僚”

的一部分。

侗族的分布和属于“百越”系统的壮、水、毛南等民族的住地相邻,语言同属壮侗语族,风俗习惯也有很多相似之处。

侗族可能是由“骆越”的一支发展而成。

侗族经过原始社会发展阶段,于唐代由原始社会直接向封建社会过渡;有的人认为经过奴隶社会发展阶段。

从唐至清,中央王朝在侗族地区建立羁縻州、土司制度,社会处在早期封建社会。

清初实施“改土归流”,清朝对侗族人民进行直接统治,土地日益集中,进入封建地主经济发展阶段。

但是,侗族社会内部某些氏族组织残余,例如以地域为纽带具有部落联盟性质的“合款”,仍普遍存在。

每个氏族或村寨,皆由“长老”或“乡老”主持事务,用习惯法维护社会秩序。

“合款”分大小。

“小款”由若干毗邻村寨组成;“大款”由若干“小款”联合。

“小款首”由寨内公推,“大款首”由“小款首”商定。

共同议定的“款约”必须遵守,款民大会是最高权力组织,凡成年男子均须参加,共议款内事宜。

这种组织一直保存到清朝末期和中华民国初期。