第一、二章教材分析

- 格式:doc

- 大小:213.00 KB

- 文档页数:10

可编辑修改精选全文完整版第一章教材分析本章是初中物理学的开始,介绍了自然界最普遍、最简单的运动——机械运动.本章的内容包括:长度和时间的测量,运动的描述,运动的快慢,测量平均速度.本章共有4节:1.第1节“长度和时间的测量”,讲述了长度的测量、长度的单位、刻度尺的正确使用、时间的测量、误差.在物理学中要对有关现象做定量研究,就需要进行测量.所以,让学生了解一些测量的初步知识,掌握一些测量的基本技能,是他们学习物理所必备的.2.第2节“运动的描述”,介绍了机械运动、参照物、运动和静止的相对性.3.第3节“运动的快慢”,介绍了运动快慢的比较,速度的定义、公式和单位,匀速直线运动,变速运动及平均速度的意义.本节首先引入速度这个物理量,并通过路程和时间来计算速度,然后指出最简单的机械运动是匀速直线运动,并介绍了匀速直线运动的特点.4.第4节“测量平均速度”,是实验探究课,介绍了平均速度的测量方法.本章教材的设计体现了“从生活走向物理,从物理走向社会”的理念.首先学习了物理学中最基本的测量——时间和长度的测量,这也是其他测量的基础.接着介绍了运动学的基础知识,主要是一些基本概念和运动的规律.初中物理中速度的计算公式的含义跟小学数学对它的解释基本一致,所不同的是强调速度的单位及其换算,学生要了解进行物理计算的规范要求.【教学目标】1.在知识与技能方面:知道机械运动、参照物的概念,运动和静止的相对性;能用速度描述物体的运动;掌握速度的简单计算;会使用适当的工具测量长度、时间和平均速度;知道测量有误差,理解误差和错误的区别.2.在过程与方法方面:能用实例解释运动和静止的相对性;体验通过日常的经验或自然现象粗略估测长度和时间的方法;进行实验探究平均速度的测量.3.在情感、态度与价值观方面:认识运动是宇宙的普遍现象,运动和静止是相对的,建立唯物主义世界观;认识测量长度、时间的工具及其发展变化的过程,培养学生对科学技术的热爱;通过测量平均速度的活动感受科学就在身边.【教学重点】运动和静止的判断,速度的概念和计算,长度、时间、平均速度的测量.【教学难点】运动和静止的相对性,速度单位的换算,平均速度的理解和测量.【课时建议】本章共有4节,建议5课时.第1节长度和时间的测量…………….1课时第2节运动的描述…………………….1课时第3节运动的快慢…………………….1课时第4节测量平均速度………………….1课时本章复习和总结……………………….1课时1.图象法:本章中利用速度—时间图象和路程—时间图象描述匀速直线运动,可以清楚地反映物体运动的变化情况,从而探究物体运动的规律.2.比较法:本章中在理解误差和错误的区别时,利用比较法更容易记忆二者的不同.3.控制变量法:比较物体的运动快慢运用了这种方法,在运动时间相同时比较运动路程或在运动路程相同时比较运动时间.。

第二节原子结构与元素的性质一、教材分析本节课是人教版化学选修3第一章第二节的教学内容,是在必修2第一章《物质结构元素周期律》, 选修3第一章第一节《原子结构》基础上进一步认识原子结构与元素性质的关系。

本节教学内容分为两部分:第一部分在复习原子结构及元素周期表相关知识的基础上,从原子核外电子排布的特点出发,结合元素周期表进一步探究元素在周期表中的位置与原子结构的关系。

第二部分在复习元素的核外电子排布、元素的主要化合价、元素的金属性与非金属性变化的基础上,进一步从原子半径、电离能以及电负性等方面探究元素性质的周期性变化规律。

本节教学需要三个课时,本教学设计是第一课时的内容。

总的思路是通过复习原子结构及元素周期表的相关知识引入新知识的学习,然后设置问题引导学生进一步探究原子结构与元素周期表的关系,再结合教材中的“科学探究”引导学生进行问题探究,最后在学生讨论交流的基础上,总结归纳元素的外围电子排布的特征与元素周期表结构的关系。

根据新课标的要求,本人在教学的过程中采用探究法,坚持以人为本的宗旨,注重对学生进行科学方法的训练和科学思维的培养,提高学生的逻辑推理能力以及分析问题、解决问题、总结规律的能力。

二、教学重点1、原子结构与元素周期表的关系及原子核外电子排布的周期性变化。

2、电离能得定义及与原子结构之间的关系。

3、电负性及其意义。

三、教学难点1、电离能得定义及与原子结构之间的关系2、电离能得定义及与原子结构之间的关系3、电负性的应用。

四、教学方法复习法、延伸归纳法、讨论法、引导分析法1. 可以以问题思考的形式复习原子结构、元素周期律和元素周期表的相关知识,引导学生从元素原子核外电子排布特征的角度进一步认识、理解原子结构与元素在周期表中位置的关系。

2. 对于电离能和电负性概念的教学,应突出电离能、电负性与元素性质间的关系。

在了解电离能概念和概念要点的基础上,重点引导学生认识、理解元素电离能与元素性质间的关系。

数学必修一第二章教材分析一、背景分析本章---基本初等函数位于必修一的第二章,约十四课时,所占课时数较大,是重点学习的内容。

在第一章学习函数的基本性质的基础上,将函数特殊化,学生将学习指数函数、对数函数等的表示形式、运算和基本性质。

本章开头图是海底游弋的鱼,通过图中话,引发学生的思考,激发求知欲。

在活生物体内,碳的含量保持不变;但当生物体死亡后,其体内的碳含量随着时间的变化按一定的规律减少,这种规律就是指数函数。

在实际应用中,往往是先通过技术手段测出死亡生物体碳的含量,然后推测其大致死亡时间,对此可以利用对数函数来实现。

同时基于时间的连续性和死亡生物体内碳含量变化大的连续性,说明了引进分数指数和无理指数幂的必要性,并且为指数函数的图像是连续不断的曲线提供了现实背景。

在本章的引言中不仅指出了章头图所蕴含的数学模型,并且列举了这些模型的其他实际背景,从而指出本章的基本学习内容为三个基本初等函数(指数函数、对数函数、幂函数)及其基本性质,以及运用它们解决一些时间问题。

二、学习目标1、理解有理指数幂的含义,通过具体实例了解实数指数幂的意义,掌握幂的运算。

2、理解指数函数的概念和意义,能借助计算器或计算机画出具体指数函数图象,探索并理解指数函数的单调性和特殊点。

3、在解决简单实际问题的过程中,体会指数函数是一类重要的函数模型。

4、理解对数的概念及运算性质,能用换底公式将一般对数转化为自然对数或常用对数;了解对数的发现历史以及其对简化运算的作用。

5、通过具体实例直观了解对数函数模型所刻画的数量关系,出版理解对数函数的概念,体会对数函数是一类重要的数学模型;能简单的画出对数函数的图象。

6、知道指数函数和对数函数互为反函数。

7、通过实例了解幂函数的概念;结合函数23===等的情况,了,,y x y x y x解它们的变化情况。

三、内容安排本章共分三节:2.1指数函数,2.2对数函数,2.3幂函数1、学生已经学习了数的开平方、开立方以及二次根式的概念,有学习了正整数指数幂、负整数指数幂等及其相关的运算法则。

最新部编版语文二年级下册第一单元教材分析第一章:引言语文作为一门学科,对于学生的语言表达和国学知识的传承至关重要。

而对于教师而言,掌握教材内容和教学方法则是成功教育学生的关键。

本文将会对最新部编版语文二年级下册第一单元教材进行分析和总结,帮助教师更好地教授这个单元的课程。

第二章:教材内容分析1.主题本单元的主题是“我的家庭”,通过教学使学生了解不同家庭的组成和功能,促进学生对自己家庭的认识和理解,培养学生的家庭情感。

2.篇目概述本单元共有6篇文章:《我的家》、《世界上最好的妈妈》、《祖父的故事》、《我喜欢的食物》、《我的奶奶》和《小小影评家》。

这些文章涵盖家庭的组成和成员、家庭成员间的关系、家庭食物文化和家庭作用等内容。

3.篇目分析(1)《我的家》本篇文章通过描述作者的家庭成员与居住环境,构建出一个温馨美好的家庭形象,让学生感受到家庭温暖和爱的力量。

(2)《世界上最好的妈妈》本篇文章通过对妈妈的描绘,让学生理解母亲的辛苦和付出,也让学生懂得感恩,并强调了家庭成员之间的互相帮助和支持。

(3)《祖父的故事》本篇文章在讲述祖父与作者之间的关系的同时,也向学生介绍了祖辈的生活情况和生活态度,传递出家庭文化和家庭传统的重要性。

(4)《我喜欢的食物》本篇文章让学生了解不同地区和家庭的食物喜好和文化,拓展了学生的视野,同时也加强了学生对家庭食物文化的认知。

(5)《我的奶奶》本篇文章以作者与奶奶的亲情为主线,讲述了奶奶对家庭的付出和无私奉献,激发了学生对老年人的关注和尊重。

(6)《小小影评家》本篇文章让学生通过观影,以家庭为单位分享看电影的感受,增进家庭成员之间的交流和情感。

第三章:教材重点难点分析1.重点(1)了解家庭主要成员及其功能和相互关系。

(2)感受不同家庭和地区的文化和风俗。

(3)懂得感恩和关注家庭中的各个成员。

2.难点(1)培养学生对家庭文化和家庭传统的认知。

(2)通过融入多元文化元素,拓宽学生的视野。

第一章二次函数本章是学生学习了正比例函数、一次函数和反比例函数以后,进一步学习函数知识,是函数知识螺旋发展的一个重要环节。

二次函数是描述现实世界变量之间关系的重要的数学模型。

伽利略所发现的、通过比萨斜塔实验验证的、著名的自由落体运动公式就是二次函数刻画物体运动的最好例证,是最重要的物理学公式之一。

二次函数也是某些单变量最优化问题的数学模型,如本章所提及的求最大利润、最大面积等实际问题。

二次函数曲线——抛物线,也是人们最为熟悉的曲线之一,喷泉的水流、标枪的投掷等都形成抛物线路径,同时抛物线形状在建筑上也有着广泛的应用,如抛物线型拱桥、抛物线型隧道等。

和一次函数、反比例函数一样,二次函数也是一种非常基本的初等函数,对二次函数的研究将为学生进一步学习函数、体会函数的思想奠定基础和积累经验。

本章的主要内容有二次函数的概念、二次函数的图象、二次函数的性质和二次函数的应用。

函数是数学的核心概念,也是初中数学的基本概念,函数不仅仅可以看成变量之间的依赖关系,同时,函数的思想方法将贯穿整个数学学习过程。

学生在学习了正比例函数、一次函数和反比例函数之后学习二次函数,这是对函数及其应用知识学习的深化和提高,是学生学习函数知识的过程中的一个重要环节,起到承上启下的作用,为学生进入高中后进一步学习函数知识奠定基础。

本章的内容在日常生活和生产实际中有着广泛的应用,是培养学生数学建模和数学思想的重要素材。

二次函数的图象是它性质的直观体现,对了解和掌握二次函数的性质具有形象直观的优势,二次函数作为初中阶段学习的重要函数模型,对理解函数的性质,掌握研究函数的方法,体会函数的思想是十分重要的,因此本章的重点是二次函数的图象与性质的理解与掌握,应教会学生画二次函数图象,学会观察函数图象,借助函数图象来研究函数性质并解决相关的问题。

本章的难点是体会二次函数学习过程中所蕴含的数学思想方法,函数图象的特征和变换有及二次函数性质的灵活应用。

本文将对八年级语文上第一单元教案进行教材分析,以便帮助教师更好地教授该单元。

该单元主要包括《关雎》、《将进酒》和《出师表》三篇古文阅读。

一、单元教材分析1.《关雎》《关雎》是一篇集中展现了周代风俗化的诗歌,同时也是《诗经》中的珍品之一,诗歌展现了爱情的甜蜜和无奈。

这篇古文阅读可以让学生了解古代的恋爱文化、婚姻观念、礼仪习俗等内容,同时也帮助学生提高古文阅读能力。

在教学中,教师可以让学生读懂古文,了解其中蕴含的文化内涵,同时也可以让学生感受到爱情的力量。

2.《将进酒》《将进酒》是一篇展现豪迈、激情和力量的诗文,作者李白通过诗歌展现了自己不甘寂寞的一面和对世事的热爱。

这篇古文阅读可以让学生了解唐代的文化背景和诗歌的艺术表现,同时也可以帮助学生提高鉴赏能力,欣赏李白的豪迈诗风,领略诗歌的美感和艺术内涵。

3.《出师表》《出师表》是一篇展现忠诚、勇气和责任感的古文阅读,文中的诸葛亮表述了自己为了国家和民族的利益而不惜牺牲自己的观点。

这篇文学作品可以让学生了解三国历史背景和文化内涵,同时也可以启发学生走向更高的思考层面,思考自己的责任和义务。

二、教案分析1.教学目标本单元的教学目标主要包括学习、理解、鉴赏和应用三篇古文的内容,让学生了解古代的文化背景和内涵。

同时还要提高学生阅读古文的技巧和能力,使其能够独立思考,深刻领会古人的思想和感受。

2.教学方法本单元的教学方法主要包括讲授、讨论、展示和实践。

通过讲授,教师可以对学生进行详尽、深入的讲解,帮助学生理解古文中的语言、词汇和表达方式。

通过讨论,教师可以引导学生去深入思考诗歌的主题、情感和内涵,培养学生的批判性思维和文化艺术鉴赏能力。

通过展示,教师可以向学生展示具体的文化符号和文化形象,同时利用实践教学,帮助学生掌握古文阅读的基本技巧和方法。

3.教学重点和难点本单元的教学重点在于要让学生深入理解三篇古文的内容和内涵,通过学习古文,拓宽视野,提高文化素养。

同时,教学难点在于学生缺乏阅读古文的经验和能力,需要教师不断引导、指导和鼓励,同时还需要教师采用多种有效的教学方法和手段,帮助学生掌握古文阅读的技巧和方法。

本章学情分析与教材分析(黄亿君)(一)学情分析:数学是一门逻辑性很强和学科,学习数学时往往涉及命题间的逻辑关系和推理论证.“常用逻辑用语”是逻辑学的简单而又实用的基础知识.学生在之前的学习中已经判断过很多命题的真假,对命题之间的逻辑关系还不清楚.本章的内容相对比较抽象,不易理解,学习中要让学生注意多结合实例去理解.此外,用符号语言表述数学命题也增加了学习的难度,尤其是数学语言、符号语言的转换能力.学生已经具有类比的能力,可将有关概念进行类比,以便更好的理解和运用.而且还要用联系的观点去认识相关知识,比如逻辑连结词“且”“或”“非”与集合的交、并、补的联系,充分条件、必要条件和四种命题的联系.要用集合的观点去理解相关概念,提高分析和解决问题的能力.学生已经学习了集合的概念、集合间的关系和运算,可以引导学生把研究的步骤和方法迁移到本章知识中,类比学习.学生在使用常用逻辑用语的过程中,需要掌握常用逻辑用语的用法,纠正出现的逻辑错误,体会运用常用逻辑用语表述数学内容的准确性、简洁性.(二)教材分析:1.核心素养正确地使用逻辑用语是现代社会公民应该具备的基本素质,无论是进行思考、交流,还是从事各项工作,都需要正确地运用逻辑用语表达自己的思维,使得思维清晰明了,说理有据.学习逻辑用语的目的不是学习数理逻辑的有关知识,而是让学生通过学习逻辑用语的基本知识,体会逻辑用语在表述和论证中的作用,它包括数学上和日常生活中的应用.2.本章目标(1)命题及其关系①理解命题的概念和命题的构成,能判断陈述句是否为命题,能判断命题的真假,能把命题改写成“若p,则q”的形式.②了解原命题、逆命题、否命题、逆否命题的概念,掌握这四种命题的形式和四种四种命题间的相互关系,会用等价命题判断四种命题的真假.(2)充分条件和必要条件①会判断命题的充分条件、必要条件;理解充要条件、充分不必要条件、必要不充分条件、既不充分也不必要条件的概念.②正确判断充分不必要条件、必要不充分条件、充要条件、既不充分也不必要条件.③通过学习,使学生明白对条件的判定应该归结为判断命题的真假.(3)简单的逻辑联结词①掌握逻辑联结词“或、且、非”的含义.②学会应用逻辑连结词“或、且、非”解决问题.③理解真值表并会应用真值表解决问题.(4)全称量词与存在量词①通过数学和生活中实例理解全称量词和存在量词的含义,熟悉常见的全称量词和存在量词.②了解含有量词的全称命题和特称命题的含义,并能用数学符号表示含有量词的命题及判断其命题的真假性.③掌握含有一个量词的命题的否定.3.课时安排本章教学需7课时,具体分配如下:1.1命题及其关系 1课时1.2充分条件和必要条件 2课时1.3简单的逻辑联结词 2课时1.4全称量词和存在量词 2课时4.本章重点(1)命题的概念和构成、四种命题的写法和它们之间的相互关系;(2)充分条件、必要条件的概念及判断;(3)逻辑联结词的含义及全称命题和特称命题的含义.5.本章难点(1)分清命题的条件、结论和判断命题的真假;(2)判断命题的充分条件、必要条件;(3)命题“p q ∧”“p q ∨”的表述和真假的判定;(4)全称命题和特称命题真假的判定及否定.。

高一年级化学必修一第二章说课稿《物质的分类》

世界上的物质都是化学物质,或者是由化学物质所组成的混合物,小编准备了高一年级化学必修一第二章说课稿,具体请看以下内容。

一、说教材

(一)教材分析

《物质的分类》选自新课标人教版高中化学必修1 第二章第一节。

本节主要介绍化学物质及其变化的分类;是连接初中化学和高中化学的纽带客桥梁;为以后章节的学习做了很好的铺垫;因此,本节在全章中占有特殊的地位,学好本节课具有非常重要的意义。

刚上高一的学生处于初高中的过渡时期,对化学物质和化学反应有了一定的基础,但对物质的组成及分类方法还有待于加强,对化学基础实验还需要提高;这一阶段的学生正处在抽象思维向逻辑思维的过渡时期,能较客观的看待问题和解决问题,但独立分析解决问题的能力还有待加强,因此,要多为学生提供自主学习的机会,激发其独立思考的能力和培养科学探究的兴趣。

(二)教学目标

根据对教材地位和作用的分析,在新课改理念的指导下,我确定如下三维教学目标:。

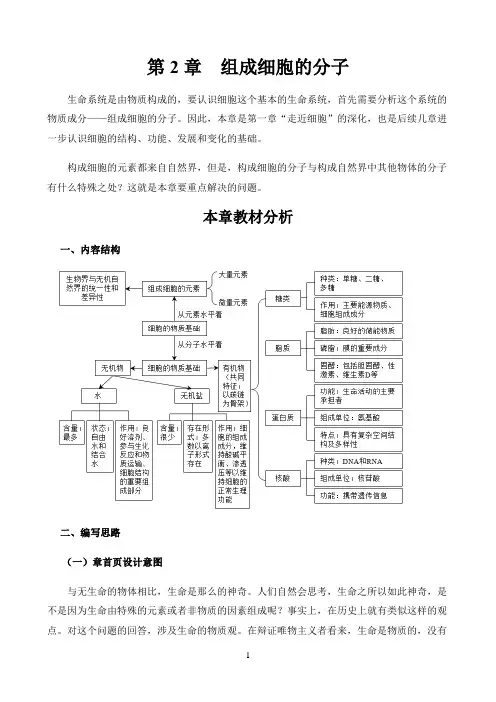

第2章组成细胞的分子生命系统是由物质构成的,要认识细胞这个基本的生命系统,首先需要分析这个系统的物质成分——组成细胞的分子。

因此,本章是第一章“走近细胞”的深化,也是后续几章进一步认识细胞的结构、功能、发展和变化的基础。

构成细胞的元素都来自自然界,但是,构成细胞的分子与构成自然界中其他物体的分子有什么特殊之处?这就是本章要重点解决的问题。

本章教材分析一、内容结构二、编写思路(一)章首页设计意图与无生命的物体相比,生命是那么的神奇。

人们自然会思考,生命之所以如此神奇,是不是因为生命由特殊的元素或者非物质的因素组成呢?事实上,在历史上就有类似这样的观点。

对这个问题的回答,涉及生命的物质观。

在辩证唯物主义者看来,生命是物质的,没有组成生命的特殊元素,也不存在非物质的“活力”因素。

既然如此,生命为什么特殊呢?学生通过初中的物理和化学学科的学习已经知道,物质是由分子组成的。

那么,这个问题就可以转化为,构成细胞的分子有什么特殊之处吗?为什么同样是由分子构成的细胞表现出生命的特征?本章章引言就隐含着这样的思想观念。

章引言通过“雕刻的石像”和生物对比的情境,让学生通过比较非生命的石头和生命的细胞之间的不同,进而思考上述问题。

这样的设计相比直接发问明显活泼而有趣味,也能真正吸引学生注意和思考。

设问之后教材并没有给出明确的答案,而是告诉学生“研究组成细胞的分子,实际上就是在探寻生命的物质基础,帮助我们建立科学的生命观”。

这种引而不发的设问并不是真正要学生马上找出答案,而在于指明本章的学习目标以及所要发展的科学素养。

章题图选用了电子显微镜下生物大分子——蛋白质的构象,并配以中国科学院院士邹承鲁先生对生物大分子作用的评价:“阐明生命现象的规律,必须建立在阐明生物大分子结构的基础上。

”这句话是对上述引言中设问的一个大致回应,指出了生命不同于非生命的本质所在,同时也明确了本章的学习重点。

(二)本章内容安排特点本章共分5节,阐明了“细胞由多种多样的分子组成,包括水、无机盐、糖类、脂质、蛋白质和核酸等,其中蛋白质和核酸是两类最重要的生物大分子”这一重要概念,并帮助学生形成生命的物质观。

初中科学:浙教版初中科学教材分析初中科学:浙教版初中科学教材分析一、引言初中阶段是学生们科学素养形成的重要时期,因此,选择一套优秀的科学教材对于初中教育至关重要。

浙江教育出版社出版的初中科学教材是在这一领域内备受推崇的版本,本文将对这套教材进行深入分析,探究其特点、优势以及不足之处,并提出改进建议。

二、教材优势分析1、知识点丰富:浙教版初中科学教材涵盖了生物学、物理学、化学、地球科学等多学科知识,为学生提供了丰富的科学内容。

2、阅读性强:该教材采用了生动的语言和直观的图表,使得科学知识更易于理解,提高了学生的阅读兴趣。

3、实践性强:教材中设置了大量的实验和活动,有助于学生通过亲身体验理解科学原理,提高实践能力。

4、注重与生活的联系:教材中的案例和实验紧密联系实际生活,展示了科学与生活的密切关系,增强了学生对科学重要性的认识。

三、缺陷分析1、内容过于繁琐:部分知识点表述过于复杂,使得学生在阅读过程中容易产生困惑。

2、难度过大:部分章节涉及的内容过于深奥,超出了初中学生的理解能力,容易使学生产生畏难情绪。

3、部分知识点更新不及时:在与生活联系紧密的科学领域,新知识和技术不断涌现,教材应尽快更新以跟上时代发展。

四、改进方向建议1、简化内容:建议编写者在保证科学知识完整性的前提下,适当减少繁琐的表述,让教材更简洁明了。

2、分层设计:针对不同学习水平的学生,建议编写者将教材内容分为基础和提高两个层次,以满足不同学生的需求。

3、更新知识点:为了与科学技术的发展保持同步,建议编写者定期更新教材中的知识点,以反映最新的科学成果。

4、增加现代科技应用案例:通过引入更多的现代科技应用案例,让学生更加明确科学知识在现实生活中的应用价值。

例如,可以介绍无人机、人工智能等前沿科技,让学生了解科学如何改变人们的生活。

5、加强实践能力培养:在教材中增加更多具有实践性的活动和实验,培养学生的动手能力和科学探究精神。

例如,可以设计一些需要学生动手完成的小制作、小实验等,让学生在实践中感受科学的魅力。

单元教材分析

(一)本单元在教材中的地位与作用:

声现象是自然界中最普遍的一种物理现象,与我们的生活息息相关。

将“声现象”作为教材的第一章,更加贴近学生的生活,使学生初步认识生活与物理的关系,进一步激发学生的学习兴趣。

与以前教材不同的是,新教材设置了“篇头语”。

用叙述故事的方式娓娓道来,语言优美、生动,通过对大象群的描述巧妙地把自然与物理联系在一起,设立了很好的物理“情景”,使学生产生学习的欲望。

本章的重点知识是声音的产生和传播的条件,(介于了解和理解之间),它是解释各种声现象的基础。

(二)教学目标任务:

新课改在重视传统“双基”的基础上,明确提出了要加强“过程与方法,情感态度与价值观”目标的教学和培养,它不仅能促使学生“知识与技能”目标的达成并提升智能,也能使学生感到物理学习的轻松与快乐,更能使学生在学习物理的同时增进科学情感、学习科学方法、丰富科学思维、开启科学智慧、具有科学精神(合作探究、求实求真、执着严谨、探索实践、怀疑创新等),这正是物理学的本质和灵魂,应是物理教学的价值追求,也是物理新课程人文精神的重要体现。

(三)教材的重、难点:

重点:声音的产生和传播的条件,声音的特征,防止噪声的途径。

其中尤以声音的产生条件、声音的三个特性、噪声的控制为热门考察对象。

难点:音调、响度和音色的区分,超声波、次声波的危害及在生活中的应用。

(四)教学课时安排:

1声音的产生与传播1课时

2我们怎样听到声音1课时

3声音的特征1课时

4噪声的危害和控制1课时

5声音的利用1课时。

[第一章教材分析]《第一章开启化学之门》教材分析一、地位和结构中国人常说“善始者,事半成,第一章教材分析。

”,初中化学课是学校教育中中学生系统学习化学的启蒙阶段,本章是初中化学课的开头一章,它带有绪言的性质。

正如章名所写,本章的学习内容旨在为学生打开化学的大门,使他们在学习伊始,初步了解化学这门课将要学些什么,学了化学有什么用,怎样学习化学;此外还要让学生了解一些最基本的化学概念和最基本的学习方法,为化学入门学习做好准备。

简而言之,本章在整个教材体系中,具有启明星的作用,为学生的学和教师的教指明了方向。

兴趣是学习的最好老师。

开启化学的大门,就要使学生真切地体验到化学学习和研究的内容是生动有趣、丰富多彩的;是引人入胜、富有魅力的。

为此本章以“化学给我们带来什么?”、“化学研究什么?”、“怎样学习和研究化学”为主题,通过约53幅插图和11个实验介绍一些古代、近代和现代的化学成就及其应用、日常生活和生产以及科学实验中的化学事实、现象及应用,让学生直观地领会到:化学事实和现象就在自己的身边和体内,化学科学内容丰富多彩、有趣有用,从而把学生要求学习的“胃口”充分调动起来。

基于化学是一门以实验为基础的自然科学,且新的化学课程倡导从学生和社会发展的需要出发,发挥学科自身的优势,将科学探究作为课程改革的突破口,激发学生的主动性和创新意识,促使学生积极主动地学习,使获得化学知识和技能的过程也成为理解化学、进行科学探究、联系社会生活和形成科学价值观的过程。

因此培养学生掌握“以观察、实验、实践为主的探究活动”这一学习化学的重要方法尤为重要。

本章第一节以26幅插图、4个《观察与思考》、2个《交流与讨论》和1个《活动与探究》,第二节以27幅插图、1个《观察与思考》、1个《交流与讨论》、1个《联想和启示》和3个《活动与探究》,第三节以1个《交流与讨论》和2个《活动与探究》;力求使学生通过简单的探究活动,体验探究的乐趣,初步体会到观察的重要性、实验的实证性和什么是科学研究。

全册部编六年级语文上册教材单元分解第一单元 - 课文分析本单元的主要内容是讲述了中国古代神话故事《盘古开天地》。

通过讲解盘古的创世神话,引导学生了解中国文化和古代传说故事。

第二单元 - 课文分析本单元的主要内容是介绍了中国古代四大发明之一的造纸术。

通过讲解造纸术的发明过程以及造纸对人类文明的重要意义,引导学生了解中国古代科技的伟大成就。

第三单元 - 课文分析本单元的主要内容是讲述了一个关于竹子的故事《竹篮中的竹子》。

通过讲解竹子的特点和用途,培养学生对自然界的观察能力和对竹子的认识。

第四单元 - 课文分析本单元的主要内容是介绍了中国古代的诗歌形式——词。

通过古代词人的作品和欣赏古代词曲,培养学生对诗歌的欣赏能力和对中国古代文化的理解。

第五单元 - 课文分析本单元的主要内容是讲述了一个关于勇敢的故事《草地上的一朵花》。

通过讲解小草的成长过程和勇敢面对困难的精神,引导学生学会勇敢、坚持和积极向上的品质。

第六单元 - 课文分析本单元的主要内容是介绍了中国古代的传统节日——中秋节。

通过讲解中秋节的来历、俗和传统食品,培养学生对传统节日的认识和对中华文化的热爱。

第七单元 - 课文分析本单元的主要内容是讲述了一个关于感恩的故事《感恩的心》。

通过讲解小鸟对慷慨帮助自己的人类的感恩之情,培养学生学会感恩、珍惜和助人为乐的价值观。

第八单元 - 课文分析本单元的主要内容是介绍了中国古代的神话故事《嫦娥奔月》。

通过讲解嫦娥的传说和中秋节的故事,引导学生了解中国古代神话故事的魅力和中秋节的文化内涵。

第九单元 - 课文分析本单元的主要内容是讲述了一个关于希望的故事《杨树和小鸟》。

通过讲解杨树的生命力和小鸟对希望的坚持,培养学生学会珍惜生命、追求梦想和积极向上的态度。

第十单元 - 课文分析本单元的主要内容是介绍了中国古代的传统节日——春节。

通过讲解春节的俗、传统活动和文化内涵,培养学生对春节的认识和对中国传统文化的理解。

以上是全册部编六年级语文上册教材的单元分解。

鲁科版化学必修1第2章教材分析一、知识脉络与地位功能:纯净物:单质、氧化物、酸、碱、盐纯净物的各类物质间的混合物:溶液、浊液、胶体反应关系;胶体的性质元素物质电解质和非电解质电离、电解质、离子反应氧化还原反应氧化剂和还原剂氧化剂和还原剂铁及其化合物的性质本章是从化学学科内容方面展开化学科学。

作为从学科内容方面使学生认识化学科学的启始章,它是连接义务教育阶段《化学》、《科学》与高中化学的纽带和桥梁,对于发展学生的科学素养,引导学生有效地进行高中阶段的化学学习,具有非常重要的承前启后的作用。

“承前”意味着要复习义务教育阶段化学的重要内容,“启后”意味着在复习的基础上要进一步提高和发展,为化学必修课程其他章的学习,乃至整个高中阶段的化学学习奠定重要的基础。

因此,本章在全书中占有特殊的地位,具有重要的功能,是整个高中化学教学的重点之一。

二、教学目标及指导思想(一)、教学目标:1、能根据物质的组成和性质对物质进行分类。

2、知道胶体是一种常见的分散系。

3、知道酸、碱、盐在溶液中能发生电离,通过实验事实认识离子反应及其发生条件,了解常见离子的检验方法。

4、了解氧化还原反应的实质,举例说明生产、生活中常见的氧化还原反应。

(二)、指导思想:以学习者为中心,以学生的主体实践活动为基础,以学生的探究学习为主体,以学生素质整体发展为目标。

教育的目的不仅仅是知识的增长、能力的提高。

教育的任务是塑造人。

新的高中化学课程标准要实现“情感、态度与价值观”方面的教育功能,它的教学目标是通过化学认识活动来达到能力的增长和知识、观念的更新。

在教学实践中,教师应当从指导学生掌握化学学科的基础知识与基本技能入手,培养学生掌握科学的方法,提高学生进行科学实践活动的能力,是他们树立正确的科学观念。

关注学生的知识结构、分析教材的知识体系、遵循认识发展的规律,从“重结果”转向“重过程”。

1、把握教材内容的深广度必修1的概念知识和以往教材相比,在深广度上有了很大变化。

高等数学考研指定教材:同济大学数学系主编《高等数学》〔上下册〕〔第六版〕第一章函数与极限(7天)〔考小题〕学习内容复习知识点与对应习题大纲要求第一节:映射与函数(一般章节)函数的概念,常见的函数〔有界函数、奇函数与偶函数、单调函数、周期函数〕、复合函数、反函数、初等函数具体概念和形式.〔集合、映射不用看;双曲正弦,双曲余弦,双曲正切不用看〕习题1-1:4,5,6,7,8,9,13,15,16〔重点〕1.理解函数的概念,掌握函数的表示法,并会建立应用问题中的函数关系.2.了解函数的有界性、单调性、周期性和奇偶性.3.理解复合函数及分段函数的概念,了解反函数及隐函数的概念.4.掌握基本初等函数的性质及其图形,了解初等函数的概念.5.理解极限的概念,理解函数左极限与右极限的概念,以及函数极限存在与左、右极限之间的关系.6.掌握极限的性质及四则运算法则.7.掌握极限存在的两个准则,并会利用它们求极限,掌握利用两个重要极限求极限的方法.8.理解无穷小量、无穷大量的概念,掌握无穷小量的比较方法,会用等第二节:数列的极限(一般章节)数列定义,数列极限的性质(唯一性、有界性、保号性 )〔本节用极限定义证明极限的题目考纲不作要求,可不看,如P26例1,例2,例3,定理1,2,3的证明都不作要求,但要理解;定理4不用看〕习题1-2:1第三节:函数的极限(一般章节)函数极限的基本性质〔不等式性质、极限的保号性、极限的唯一性、函数极限的函数局部有界性,函数极限与数列极限的关系等〕 P33(例4,例5)〔例7不用做,定理2,3的证明不用看,定理4不用看〕习题1-3:1,2,3,4第四节:无穷大与无穷小〔重要〕无穷小与无穷大的定义,它们之间的关系,以及与极限的关系〔无穷小重要,无穷大了解〕〔例2不用看,定理2不用证明〕习题1-4:1,6第五节:极限的运算法则〔掌握〕极限的运算法则(6个定理以及一些推论)〔注意运算法则的前提条件是否各自极限存在〕〔定理1,2的证明理解,推论1,2,3,定理6的证明不用看〕P46(例3,例4),P47(例6)习题1-5:1,2,3,4,5〔重点〕第六节:极限存在准则〔理解〕两个重要极限〔重要〕两个重要极限〔要牢记在心,要注意极限成立的条件,不要混淆,应熟悉等价表达式,要会证明两个重要极限〕,函数极限的存在问题〔夹逼定理、单调有界数列必有极限〕,利用函数极限求数列极限,利用夹逼法则求极限,求递归数列的极限〔准则1的证明理解,第一个重要极限的证明一定要会,另一个重要极限的证明不用看,柯西存在准则不用看〕P51(例1)习题1-6:1,2,4价无穷小量求极限.9.理解函数连续性的概念〔含左连续与右连续〕,会判别函数间断点的类型.10.了解连续函数的性质和初等函数的连续性,理解闭区间上连续函数的性质〔有界性、最大值和最小值定理、介值定理〕,并会应用这些性质.第七节:无穷小的比较〔重要〕无穷小阶的概念〔同阶无穷小、等价无穷小、高阶无穷小、k阶无穷小〕,重要的等价无穷小〔尤其重要,一定要烂熟于心〕以及它们的重要性质和确定方法〔定理1,2的证明理解〕P57(例1)P58(例5)习题1-7:全做第八节:函数的连续性与间断点〔重要,基本必考小题〕函数的连续性,间断点的定义与分类〔第一类间断点与第二类间断点〕,判断函数的连续性〔连续性的四则运算法则,复合函数的连续性,反函数的连续性〕和间断点的类型。

第一章有理数一、数的扩充从小学的算术数扩充到有理数是一大转折,由于负数的引入带来的相反数、绝对值的概念,特别是运算中正确处理符号问题,是增加的一个新步骤,成为学习的难点。

如何让学生自然地把有理数与小学的算术数统一起来,是教学中必须着力解决的问题。

二、小学预备知识1.数在熟悉的情境中了解负数的意义,会用负数表示一些日常生活中的问题,会比较数的大小,结合现实情境感受大数的意义,并能进行估计。

2.运算理解运算顺序,能够进行简单的非负数的四则混合运算,探索和理解运算律,能应用运算律进行一些简便运算,体会加与减、乘与除的互逆关系,借助计算器进行较复杂的运算。

3.数学习惯与数学思维在解决具体问题的过程中,能选择合适的估算方法,养成估算的习惯。

解决简单的实际问题,探索简单的数学规律。

三、本章教学要求及建议1.有理数的认识与表示(1)有理数(符号问题)理解有理数的意义,一个有理数是由性质符号和绝对值两部分组成,在有理数的运算中正确理解“运算符号”与“性质符号”。

在有理数中,符号“-”有三个含义:减号、符号、表示一个数的相反数(2)正数和负数(括号问题)①去括号+(-2),-(+2),-(-2),+(-0)正确理解正数和负数的概念,带“+”号的数不一定是正数,带“-”号的数不一定是负数,会进行多重符号化简,去括号方法体现数式通性。

②添括号求-2的相反数,-(-2)=2求m+1的相反数,-(m+1)③字母表示数的一般性与特殊性之间的关系(教学难点)对“a 一定是正数吗?-a 一定是负数吗?”充分理解,会判断一些常见的字母表示数的正负,例如a 2 、(-a)2 、-a 2 、|-a 2|、a 3 、(-a )3 、-a 3 、|-a 3|、 -(-a 2)、-(-a )3等。

(3)绝对值(绝对值问题) 绝对值、平方数为非负数若|x –2|+(y –3)2=0,求x+y 的值(a-b )2 -3的最小值为 ,当取最小值时,a 与b 的关系为 理解相反数与绝对值之间的关系,一对相反数的绝对值相等,绝对值为正数的有理数有两个,它们互为相反数,对“若|a|=|b|,则a=b ;若a=–b ,则|a|=|b|”正误会进行判断。

(4)数轴(数形结合)结合具体数据能够正确画出符合实际的比较规范的数轴(若一组数据都是负数,原点可以画得靠右;对单位长度大小的选取根据实际数据),强调直尺、铅笔画图,培养规范性。

①有理数用数轴上的点来表示数轴是数形结合的基础,使直线上的点和有理数之间建立起对应关系。

任何一个有理数都可以用数轴上的一个点来表示②相反数在数轴上,有许多关于原点对称的点,为了从代数角度描述这类点的特征,引入了相反数的概念。

③绝对值数轴上不同的点到原点的距离不同,就距离而言,引入了绝对值。

④有理数比较大小了解有理数比较大小的法则,利用数轴根据字母a 、b 的大小关系,会判断a1、b1、a+b 、a-b 、-a 、-b 、|a|、|b|等的大小。

⑤有理数的运算法则结合图形、表格分析题目中的数量关系,会计算一组数据中的平均数、最大值、最小值、最大值最小值之间的差、最大值最小值与平均数之间的差、比例等,培养初步的数据分析和判断推理能力。

例:下表记录了2008年12月20日天津一天内不同时刻的气温请根据表格中的数据回答: ①求出这一天的平均温度②求出一天当中最高温度与最低温度之间的差 2.有理数的运算(1)确保运算的准确性(符号)熟练地进行有理数的四则混合运算,运用运算律简化运算。

掌握整个有理数运算的关键是确定符号,符号确定后,就归结到小学算术数的运算上了。

有理数运算要做到“加法会计算,减法会转化;乘除会把符号断,运算顺序还要看”。

(2)检验运算结果(学习习惯)在进行有理数运算时,提倡养成检验的学习习惯。

利用运算律计算时,培养用另一种方法计算检验结果的习惯,例如,分配律(a+b)c=ac+bc 。

(3)正确理解算理算法(加强数学理解) 理解有理数的运算法则,会计算新定义的运算法则 例a ﹠b=ba ab-,求8﹠6的值 准确书写乘方,了解()na -与na -的区别与联系,会结合具体数进行计算。

读法:()na -:负a 的n 次幂(方)n a - :负的a 的n 次幂(方)a 的n 次幂(方)的相反数(-3)4与-34,(32-)4与324-对于具有一定规律性的一列数、算式、图形,观察其规律,结合有理数的运算,能够写出第n 个的情况,培养初步的观察、归纳、类比、逻辑推理能力。

① 数观察下面两列数中的规律,并接着写出后3个数,你能否写出第99个数、第2005个数是什么吗?-2,4,-6,8,-10,12,-14,16,______,______,______…-1,31-,51,71,91-,111-,131,151,_____,______,________…② 算式 观察下列等式111122=-⨯,1112323=-⨯,1113434=-⨯, 将以上三个等式两边分别相加得:1111111113111223342233444++=-+-+-=-=⨯⨯⨯. 试写出下式的计算结果:111112233420062007++++=⨯⨯⨯⨯ ; ③ 图形按下图方式摆放餐桌和椅子…一张餐桌可坐6人,两张餐桌可坐 人 按照图示规律继续摆放餐桌,完成下表:3. 科学记数法、近似数与有效数字(1)用科学记数法表示数,会根据指定的精确度或有效数字的个数求一个数的近似数。

3.2×105精确到了万位,有两个有效数字2.89万精确到了百位,有三个有效数字0.02076保留三个有效数字约为 0.0208 (注意四舍五入)5678精确到十位表示成 5.68×103 (注意四舍五入)(2)认识到3.14是π精确到百分位的结果|3.14-π|= -(3.14-π)=π-3.14(3)有时近似数也并不总是按四舍五入法得到的例如,某校初一年级共有112名同学,想租用45座的客车外出秋游,因为112÷45=2.488…,这里就不能用四舍五入法,而要用“进一法”来估计应该租用客车的辆数,即应租3辆。

(4)近似数所表示的精确值的取值范围例如,一个近似数是0.851,那么它的精确值x的取值范围是0.8505≤x<0.8515第二章整式一、从算术到代数代数知识是在算术知识的基础上发展起来的,其特点是用字母表示数,使数的概念及运算法则抽象化、公式化。

字母表示数是小学数的概念基础上更高一个层次的抽象,是数学思维上的一次飞跃。

字母是代表数的,却又不代表某个具体的数。

这种一般与特殊的关系正是七年级学生学习的困难所在。

教学中要设法让学生真正理解字母表示数的意义和目的,感知代数最本质的东西,在头脑中建立起文字表达与数学语言、代数式之间的对应关系,从而为整式的加减运算和列方程解应用题打好基础。

二、小学预备知识1. 在具体情境中会用字母表示数。

2.探索规律,探求给定事物中隐含的规律或变化趋势。

三、本章教学要求及建议1.整式(1)用字母表示数会用整式表示一些常见的量,包括行程、工程、商业、农业、方案决策、基本几何图形等问题中的基本数量关系。

例如,速度、时间、路程关系,顺流、逆流速度,工作效率、人数、工作量关系,盈利与亏损、打折销售、增长率,三角形、矩形、正方形、梯形、圆的面积及周长,正方体、长方体、圆柱的体积,三角形内角之间的关系,表示两位数、三位数,“四个连续的奇数(偶数)”,“三个连续的整数”等数字问题。

(2)整式的概念了解单项式、多项式、整式等概念,弄清单项式的系数、次数,多项式的次数、项数等概念( 是数字,充当系数)。

2.整式的加减 (1)合并同类项理解同类项的概念,会辨别同类项,掌握合并同类项的方法。

在合并同类项中,同类项的系数相加实际上是上一章有理数运算的一个应用,因此,合并同类项可以进一步复习有理数的加减运算。

(2)去括号(添括号)掌握去括号法则,含有多重括号的式子化简时,可由里向外逐层去括号,也可由外向里逐层去括号,由外向里逐层去括号时,要注意将内层括号看成一项来处理。

例:4a-{b-[2a-(3a+b)]}解法一:由里向外去括号 解法二:由外向里去括号 = 4a-{b-[2a-3a-b] = 4a-b+[2a-(3a+b )] = 4a-{b-[-a-b]} = 4a-b+2a-(3a+b) = 4a-{b+a+b} = 4a-b+2a-3a-b = 4a-{a+2b} = 3a-2b = 4a-a-2b = 3a-2b (3)整式的加减①熟练进行整式的加减运算,运算结果仍为整式,并按某一字母的降幂排列,整式的加减运算通常是先去括号,再合并同类项。

②体会整式加减运算中的整体思想及换元思想。

例1:合并同类项4(a+b )+2(a+b )-(a+b ),把a+b 整体看成一项 例2:已知-x+y=5,求多项式(x-y )2 -2(x-y )+3的值③结合绝对值、有理数的运算、等式性质等知识,求单项式的系数、次数,多项式的次数,整式的值等。

1:已知(x+2)2+|y+1|=0,求5xy 2-{2x 2y-[3xy 2-(4xy 2-2x 2y)]}的值。

例2:已知2122223m n m n a b a b ++--与是同类项,求算式2122223m n m n a b a b ++--+的值 例3:已知3x n -(m -1)x +1是关于x 的三次二项式,求m 、n 满足的条件。

例4:如果关于x y、的多项式,存在下列关系()()222222-+-+-=-+x kxy y mx xy y x xy ny3433求______,______,______m n k===④初步渗透函数思想多项式ax+b(a≠0)中,当x=1时,多项式的值是两项的系数和a+b;当x=-1时,多项式的值为-a+b;当x=0时,多项式的值是常数项b。

二次三项式ax2+bx+c(a≠0)中,当x=1时,多项式的值是各项的系数和a+b+c;当x=-1时,多项式的值为a-b+c;当x=0时,多项式的值是常数项c。

例1:有一根弹簧原长10厘米,挂重物后,它的长度会改变,请根据下面表格中的一些数据填空:y=x+102⑤对于具有一定规律的一列数、算式、图形,观察其规律,结合整式的加减,能够写出第n个的情况,体会从特殊到一般的思维过程及函数思想,继续培养观察、归纳、类比、猜想、逻辑推理能力。

例1:某城市大剧院地面的一部分为扇形,观众席的座位按下列方式设置:按照这种方式排下去,⑴第5、6排各有多少个座位?⑵第n排有多少个座位?例2:用火柴棒按下图的方式搭图形…按图示规律填空按照这种方式搭下去,搭第n个图形需要根火柴棒整体教学建议1.把握好教学要求,奠定好基础,加强运算训练把握好教学进度,针对学生计算上存在的问题逐人批改。