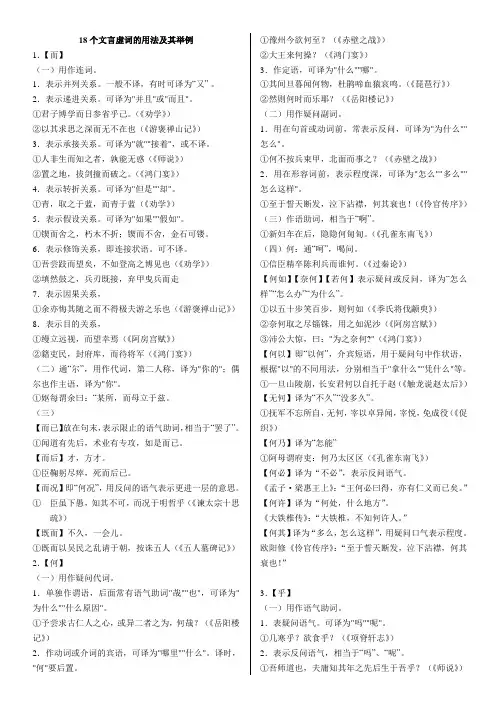

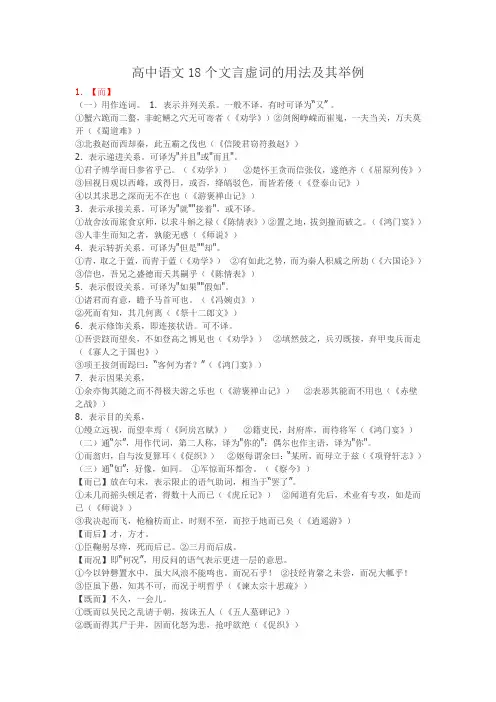

18个文言虚词的用法及其举例

- 格式:ppt

- 大小:143.00 KB

- 文档页数:34

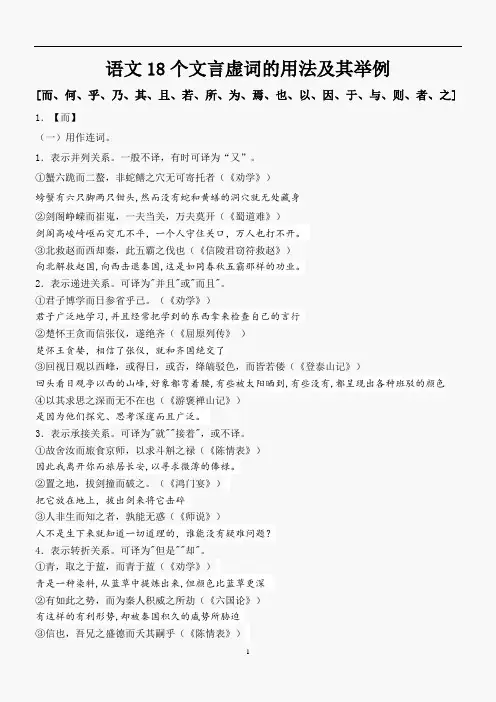

语文18个文言虚词的用法及其举例[而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之] 1.【而】(一)用作连词。

1.表示并列关系。

一般不译,有时可译为“又”。

①蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者(《劝学》)螃蟹有六只脚两只钳头,然而没有蛇和黄蟮的洞穴就无处藏身②剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开(《蜀道难》)剑阁高峻崎岖而突兀不平,一个人守住关口,万人也打不开。

③北救赵而西却秦,此五霸之伐也(《信陵君窃符救赵》)向北解救赵国,向西击退秦国,这是如同春秋五霸那样的功业。

2.表示递进关系。

可译为"并且"或"而且"。

①君子博学而日参省乎己。

(《劝学》)君子广泛地学习,并且经常把学到的东西拿来检查自己的言行②楚怀王贪而信张仪,遂绝齐(《屈原列传》)楚怀王贪婪,相信了张仪,就和齐国绝交了③回视日观以西峰,或得日,或否,绛皜驳色,而皆若偻(《登泰山记》)回头看日观亭以西的山峰,好象都弯着腰,有些被太阳晒到,有些没有,都呈现出各种班驳的颜色④以其求思之深而无不在也(《游褒禅山记》)是因为他们探究、思考深邃而且广泛。

3.表示承接关系。

可译为"就""接着",或不译。

①故舍汝而旅食京师,以求斗斛之禄(《陈情表》)因此我离开你而旅居长安,以寻求微薄的俸禄。

②置之地,拔剑撞而破之。

(《鸿门宴》)把它放在地上,拔出剑来将它击碎③人非生而知之者,孰能无惑(《师说》)人不是生下来就知道一切道理的,谁能没有疑难问题?4.表示转折关系。

可译为"但是""却"。

①青,取之于蓝,而青于蓝(《劝学》)青是一种染料,从蓝草中提炼出来,但颜色比蓝草更深②有如此之势,而为秦人积威之所劫(《六国论》)有这样的有利形势,却被秦国积久的威势所胁迫③信也,吾兄之盛德而夭其嗣乎(《陈情表》)如果是真的,那么我哥哥有(那么)美好的品德反而早早地绝后了呢?5.表示假设关系。

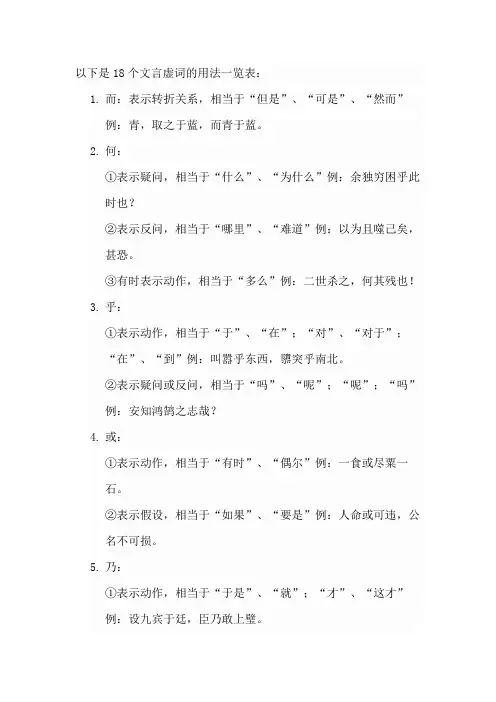

以下是18个文言虚词的用法一览表:1.而:表示转折关系,相当于“但是”、“可是”、“然而”例:青,取之于蓝,而青于蓝。

2.何:①表示疑问,相当于“什么”、“为什么”例:余独穷困乎此时也?②表示反问,相当于“哪里”、“难道”例:以为且噬己矣,甚恐。

③有时表示动作,相当于“多么”例:二世杀之,何其残也!3.乎:①表示动作,相当于“于”、“在”;“对”、“对于”;“在”、“到”例:叫嚣乎东西,隳突乎南北。

②表示疑问或反问,相当于“吗”、“呢”;“呢”;“吗”例:安知鸿鹄之志哉?4.或:①表示动作,相当于“有时”、“偶尔”例:一食或尽粟一石。

②表示假设,相当于“如果”、“要是”例:人命或可违,公名不可损。

5.乃:①表示动作,相当于“于是”、“就”;“才”、“这才”例:设九宾于廷,臣乃敢上璧。

②表示转折,相当于“可是”、“却”例:夫我乃行之,反而求之,不得吾心。

6.岂:①表示反问,相当于“难道”、“怎么”例:岂曰无衣?与子同泽。

②表示动作,相当于“而且”、“也”例:王侯将相宁有种乎?7.其:①表示选择,相当于“是……还是”例:吾其还也?②表示反问,相当于“难道”、“怎么”例:以丛草为林,以虫蚁为兽。

8.且:①表示并列,相当于“又”、“而且”例:河水清且涟漪。

②表示递进,相当于“并且”、“而且”例:且焉置土石。

③表示承接,相当于“然后”、“就”例:且放白鹿青崖间。

9.虽:表示转折,相当于“虽然”、“纵使”例:虽九死其犹未悔。

10.遂:表示结果,相当于“终于”、“到底”例:遂使之行成。

11.谓:表示动作,相当于“告诉”、“对……说”例:谓心到、眼到、口到。

①表示动作,相当于“了”、“已经”例:籍吏民,封府库,而待将军,备兵九为备矣。

②表示感叹,相当于“啊”、“呀”例:嗟乎!燕雀安知鸿鹄之志哉!13.焉:①表示疑问,相当于“呢”、“吗”例:人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?②表示反问,相当于“呢”、“吗”例:肉食者谋之,又何间焉?③表示动作,相当于“之”、“的”例:积土成山,风雨兴焉。

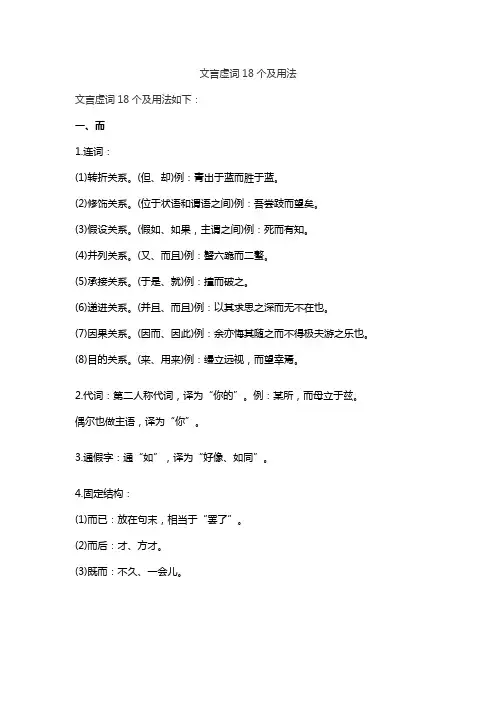

文言虚词18个及用法文言虚词18个及用法如下:一、而1.连词:(1)转折关系。

(但、却)例:青出于蓝而胜于蓝。

(2)修饰关系。

(位于状语和谓语之间)例:吾尝跂而望矣。

(3)假设关系。

(假如、如果,主谓之间)例:死而有知。

(4)并列关系。

(又、而且)例:蟹六跪而二螯。

(5)承接关系。

(于是、就)例:撞而破之。

(6)递进关系。

(并且、而且)例:以其求思之深而无不在也。

(7)因果关系。

(因而、因此)例:余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

(8)目的关系。

(来、用来)例:缦立远视,而望幸焉。

2.代词:第二人称代词,译为“你的”。

例:某所,而母立于兹。

偶尔也做主语,译为“你”。

3.通假字:通“如”,译为“好像、如同”。

4.固定结构:(1)而已:放在句末,相当于“罢了”。

(2)而后:才、方才。

(3)既而:不久、一会儿。

▲注意:判断“修饰关系”和“承接关系”时,看前后两个动作发生的时间是否一致。

动作同时进行为修饰关系,动作有先后为承接关系。

二、何1.疑问代词:(1)作宾语,“什么、哪里”。

何+动词/介词构成动词/介词的宾语后置。

例:大王来何操?(2)作谓语,“为什么”。

后常与“哉、者、也”等连用,用于询问原因。

例:余尝求古仁人之心,或异二者为之,何哉?(3)作定语,“什么”。

何+名词。

例:何人?何物?何时?何地?何事?(4)做主语,“什么”。

例:何谓阁子也?2.副词:(1)程度副词,“多么”。

何+形容词。

例:开国何茫然?(2)疑问副词,“怎么、为什么、何必”。

何+动词,位于句首。

例:何不按兵束甲。

3.固定结构:(1)何如:“怎么样、怎样”,等同于“奈何、若何”。

(2)无何:不久、没多久。

(3)何以:即“以何”介宾短语,“拿什么、凭借什么”。

(4)何乃:怎能。

(5)何之:等于“之何”,译为“到什么地方”,此处“之”作动词“到”。

三、乃1.副词:(1)承接关系,“就、于是、才”。

例:度我入军中,公乃入。

(2)转折关系,“却、竟然、反而”。

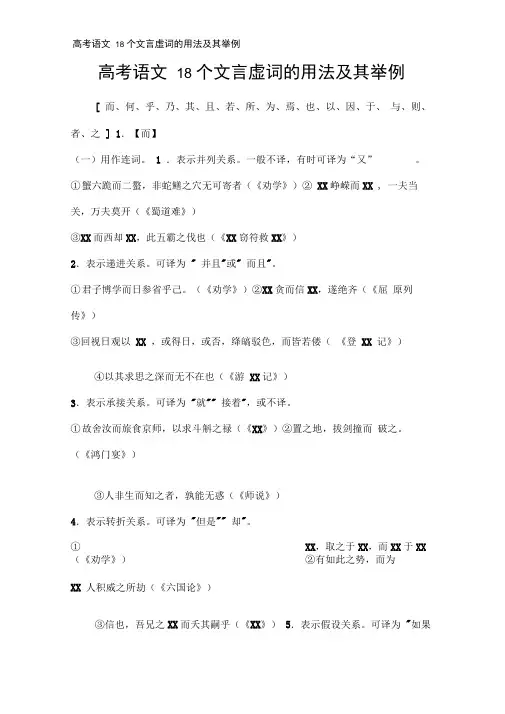

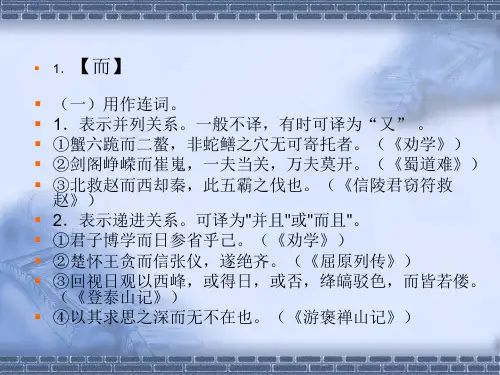

高考语文18 个文言虚词的用法及其举例[ 而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之] 1.【而】(一)用作连词。

1 .表示并列关系。

一般不译,有时可译为“又”。

①蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄者(《劝学》)② XX峥嵘而XX , 一夫当关,万夫莫开(《蜀道难》)③XX而西却XX,此五霸之伐也(《XX窃符救XX》)2.表示递进关系。

可译为" 并且"或" 而且"。

①君子博学而日参省乎己。

(《劝学》)②XX贪而信XX,遂绝齐(《屈原列传》)③回视日观以XX ,或得日,或否,绛皜驳色,而皆若偻(《登XX 记》)④以其求思之深而无不在也(《游XX记》)3.表示承接关系。

可译为"就"" 接着",或不译。

①故舍汝而旅食京师,以求斗斛之禄(《XX》)②置之地,拔剑撞而破之。

(《鸿门宴》)③人非生而知之者,孰能无惑(《师说》)4.表示转折关系。

可译为"但是"" 却"。

①XX,取之于XX,而XX于XX (《劝学》)②有如此之势,而为XX 人积威之所劫(《六国论》)③信也,吾兄之XX而夭其嗣乎(《XX》)5.表示假设关系。

可译为"如果"" 假如"。

①君而有意,瞻予马首可也。

(《XX》)②死而有知,其几何离(《祭十二XX》)6.表示修饰关系,即连接状语。

可不译。

①吾尝跂而望矣,不如登高之博见也(《劝学》)②填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走(《寡人之于国也》)③项王按剑而跽曰:“客何为者?”(《鸿门宴》)7.表示因果关系,①XX悔其随之而不得极夫游之乐也(《游XX记》)②表恶其能而不用也(《赤壁之战》)8.表示目的关系,①缦立远视,而XX (《阿房宫赋》)②XX,XX,而待将军(《鸿门宴》)(二)通“ XX”,用作代词,第二人称,译为”你的”;偶XX也作主语,译为"你"。

18个文言虚词的用法及其举例1.【而】(一)用作连词。

1.表示并列关系。

一般不译,有时可译为“又”。

2.表示递进关系。

可译为"并且"或"而且"。

①君子博学而日参省乎己。

(《劝学》)②以其求思之深而无不在也(《游褒禅山记》)3.表示承接关系。

可译为"就""接着",或不译。

①人非生而知之者,孰能无惑(《师说》)②置之地,拔剑撞而破之。

(《鸿门宴》)4.表示转折关系。

可译为"但是""却"。

①青,取之于蓝,而青于蓝(《劝学》)5.表示假设关系。

可译为"如果""假如"。

①锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。

6.表示修饰关系,即连接状语。

可不译。

①吾尝跂而望矣,不如登高之博见也(《劝学》)②填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走7.表示因果关系,①余亦悔其随之而不得极夫游之乐也(《游褒禅山记》)8.表示目的关系,①缦立远视,而望幸焉(《阿房宫赋》)②籍吏民,封府库,而待将军(《鸿门宴》)(二)通“尔”,用作代词,第二人称,译为"你的";偶尔也作主语,译为"你"。

①妪每谓余曰:“某所,而母立于兹。

(三)【而已】放在句末,表示限止的语气助词,相当于“罢了”。

①闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

【而后】才,方才。

①臣鞠躬尽瘁,死而后已。

【而况】即“何况”,用反问的语气表示更进一层的意思。

①臣虽下愚,知其不可,而况于明哲乎(《谏太宗十思疏》)【既而】不久,一会儿。

①既而以吴民之乱请于朝,按诛五人(《五人墓碑记》)2.【何】(一)用作疑问代词。

1.单独作谓语,后面常有语气助词"哉""也",可译为"为什么""什么原因"。

①予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?(《岳阳楼记》)2.作动词或介词的宾语,可译为"哪里""什么"。

高中语文18个文言虚词的用法及其举例1.【而】(一)用作连词。

1.表示并列关系。

一般不译,有时可译为“又”。

①蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄者(《劝学》)②剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开(《蜀道难》)③北救赵而西却秦,此五霸之伐也(《信陵君窃符救赵》)2.表示递进关系。

可译为"并且"或"而且"。

①君子博学而日参省乎己。

(《劝学》)②楚怀王贪而信张仪,遂绝齐(《屈原列传》)③回视日观以西峰,或得日,或否,绛皜驳色,而皆若偻(《登泰山记》)④以其求思之深而无不在也(《游褒禅山记》)3.表示承接关系。

可译为"就""接着",或不译。

①故舍汝而旅食京师,以求斗斛之禄(《陈情表》)②置之地,拔剑撞而破之。

(《鸿门宴》)③人非生而知之者,孰能无惑(《师说》)4.表示转折关系。

可译为"但是""却"。

①青,取之于蓝,而青于蓝(《劝学》)②有如此之势,而为秦人积威之所劫(《六国论》)③信也,吾兄之盛德而夭其嗣乎(《陈情表》)5.表示假设关系。

可译为"如果""假如"。

①诸君而有意,瞻予马首可也。

(《冯婉贞》)②死而有知,其几何离(《祭十二郎文》)6.表示修饰关系,即连接状语。

可不译。

①吾尝跂而望矣,不如登高之博见也(《劝学》)②填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走(《寡人之于国也》)③项王按剑而跽曰:“客何为者?”(《鸿门宴》)7.表示因果关系,①余亦悔其随之而不得极夫游之乐也(《游褒禅山记》)②表恶其能而不用也(《赤壁之战》)8.表示目的关系,①缦立远视,而望幸焉(《阿房宫赋》)②籍吏民,封府库,而待将军(《鸿门宴》)(二)通“尔”,用作代词,第二人称,译为"你的";偶尔也作主语,译为"你"。

①而翁归,自与汝复算耳(《促织》)②妪每谓余曰:“某所,而母立于兹(《项脊轩志》)(三)通“如”:好像,如同。

高考18个文言虚词的用法及举例18个文言虚词在高考中的用法及举例18个文言虚词在高考中的用法及例题【编者按】高考在即,收集整理了18个文言虚词在高考中的一些用法及例题,供高三考生参考。

18个文言虚词在高考中的用法及举例[和,什么,什么,什么,什么,什么,什么,什么,如果,在哪里,什么,什么,什么,什么,什么,什么,什么,什么,什么,什么,什么,什么,什么,什么,什么]1.[和](1)用作连词。

1.表示并列。

一般不翻译,有时可以翻译成“你”。

螃蟹跪六次捏两次,却没人送(《劝学》)虽然匕首塔门坚固阴森,一人守万人逼不动(《蜀道难》)北救赵,西救秦,五霸(《信陵君窃符救赵》)2.表示递进关系。

可以翻译成‘and’或‘and’。

(1)君子博学,但日本人的参与是自觉的。

(《劝学》) (2)楚怀王贪财又信任张仪,所以一直没有得到(《屈原列传》)(3)回头看西峰,或得到太阳,或没有,深红?反驳色,但都是以卷换粒(《登泰山记》)思维深邃,无处不在(《游褒禅山记》)3.表示承诺关系。

可以翻译成‘刚才’‘那时’,或者不翻译。

所以,为了争夺欢迎之地(《陈情表》),我离开你去吃京城一趟,我把它放好,拔剑砸了它。

(《鸿门宴》)人生而不知,谁能不疑惑(《师说》)4.表示转折点。

可以翻译成‘但是’‘然而’。

绿色,取自蓝色,而绿色多于蓝色(《劝学》) 有这样的倾向,但被秦人抢走了(《六国论》)。

(3)信中还有,我弟弟的德行和他的继承人的死亡(《陈情表》)5.代表一种假设的关系。

可以翻译成“如果”“如果”。

君子而有意,深以马头也可以。

(《冯婉贞》)xx已知,其几何偏差为(《祭十二郎文》)6.表达修饰语,即连接状语。

不可翻译。

(1)我尝过吗?展望未来,最好是有很好的爬山知识(《劝学》)。

填鼓,拿起武器,弃甲,拖兵走(《寡人之于国也》)。

(三)襄王挺剑下拜曰:“客是谁?”(《鸿门宴》)7.表达因果关系,我也很后悔因为它不能和老公玩得开心(《游褒禅山记》) 意思是不能用(《赤壁之战》)。

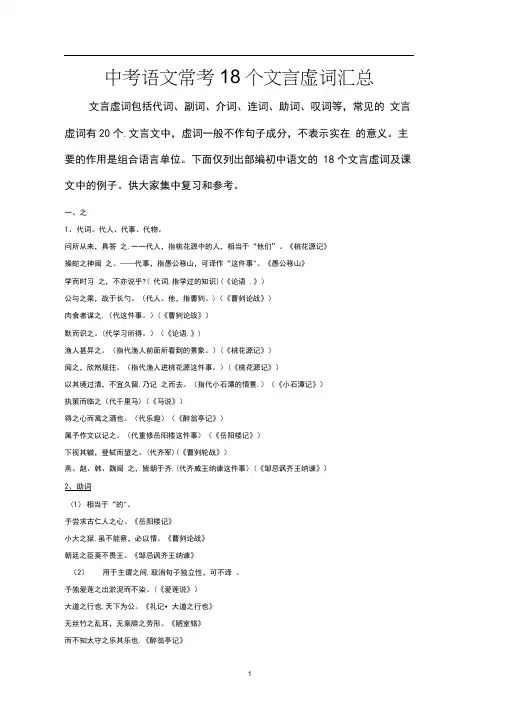

中考语文常考18个文言虚词汇总文言虚词包括代词、副词、介词、连词、助词、叹词等,常见的文言虚词有20个.文言文中,虚词一般不作句子成分,不表示实在的意义。

主要的作用是组合语言单位。

下面仅列出部编初中语文的18个文言虚词及课文中的例子。

供大家集中复习和参考。

一、之1、代词。

代人、代事、代物。

问所从来,具答之.一一代人,指桃花源中的人,相当于“他们”。

《桃花源记》操蛇之神闻之。

——代事,指愚公移山,可译作“这件事"。

《愚公移山》学而时习之,不亦说乎?( 代词,指学过的知识)(《论语.》)公与之乘,战于长勺。

(代人。

他,指曹刿。

)(《曹刿论战》)肉食者谋之.(代这件事。

)(《曹刿论战》)默而识之。

(代学习所得。

)(《论语.》)渔人甚异之。

(指代渔人前面所看到的景象。

)(《桃花源记》)闻之,欣然规往。

(指代渔人进桃花源这件事。

)(《桃花源记》)以其境过清,不宜久留,乃记之而去。

(指代小石潭的情景.)(《小石潭记》)执策而临之(代千里马)(《马说》)得之心而寓之酒也。

(代乐趣)(《醉翁亭记》)属予作文以记之。

(代重修岳阳楼这件事)(《岳阳楼记》)下视其辙,登轼而望之。

(代齐军)(《曹刿轮战》)燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐.(代齐威王纳谏这件事)(《邹忌讽齐王纳谏》)2、助词(1)相当于“的"。

予尝求古仁人之心。

《岳阳楼记》小大之狱,虽不能察,必以情。

《曹刿论战》朝廷之臣莫不畏王。

《邹忌讽齐王纳谏》(2)用于主谓之间,取消句子独立性,可不译。

予独爱莲之出淤泥而不染。

(《爱莲说》)大道之行也,天下为公。

《礼记•大道之行也》无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

《陋室铭》而不知太守之乐其乐也.《醉翁亭记》当余之从师也.《送东阳马生序》由此观之,王之蔽甚矣。

《邹忌讽齐王纳谏》夫专诸之刺王僚也(3)宾语提前的标志,没有实在意义。

孔子云:何陋之有?《陋室铭》(4)定语后置的标志,可译为“的”。

马之千里者。

《马说》居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。

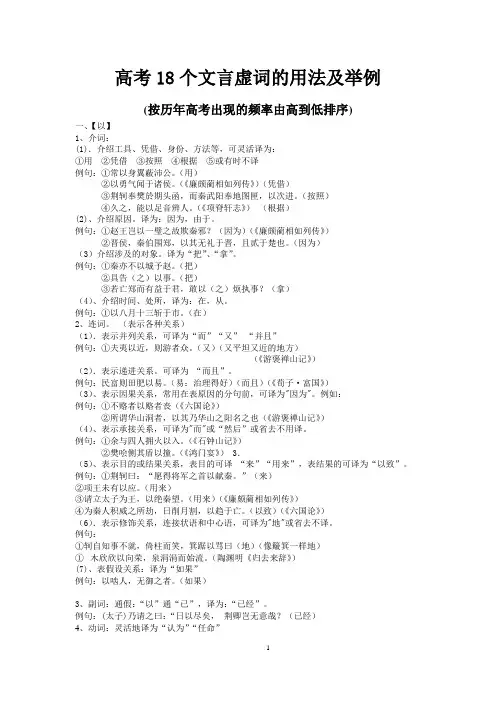

高考18个文言虚词的用法及举例(按历年高考出现的频率由高到低排序)一、【以】1、介词:(1).介绍工具、凭借、身份、方法等,可灵活译为:①用②凭借③按照④根据⑤或有时不译例句:①常以身翼蔽沛公。

(用)②以勇气闻于诸侯。

(《廉颇蔺相如列传》)(凭借)③荆轲奉樊於期头函,而秦武阳奉地图匣,以次进。

(按照)④久之,能以足音辨人。

(《项脊轩志》)(根据)(2)、介绍原因。

译为:因为,由于。

例句:①赵王岂以一璧之故欺秦邪?(因为)(《廉颇蔺相如列传》)②晋侯,秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。

(因为)(3)介绍涉及的对象。

译为“把”、“拿”。

例句:①秦亦不以城予赵。

(把)②具告(之)以事。

(把)③若亡郑而有益于君,敢以(之)烦执事?(拿)(4)、介绍时间、处所,译为:在,从。

例句:①以八月十三斩于市。

(在)2、连词。

(表示各种关系)(1).表示并列关系,可译为“而”“又” “并且”例句:①夫夷以近,则游者众。

(又)(又平坦又近的地方)(《游褒禅山记》)(2).表示递进关系。

可译为“而且”。

例句:民富则田肥以易。

(易:治理得好)(而且)(《荀子·富国》)(3)、表示因果关系,常用在表原因的分句前,可译为"因为"。

例如:例句:①不赂者以赂者丧(《六国论》)②所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也(《游褒禅山记》)(4)、表示承接关系,可译为"而"或“然后”或省去不用译。

例句:①余与四人拥火以入。

(《石钟山记》)②樊哙侧其盾以撞。

(《鸿门宴》) 3.(5)、表示目的或结果关系,表目的可译“来”“用来”,表结果的可译为“以致”。

例句:①荆轲曰:“愿得将军之首以献秦。

”(来)②项王未有以应。

(用来)③请立太子为王,以绝秦望。

(用来)(《廉颇蔺相如列传》)④为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。

(以致)(《六国论》)(6).表示修饰关系,连接状语和中心语,可译为"地"或省去不译。

18个文言虚词的用法及其举例总结文言虚词是指在文言文中具有实际含义不明确或者较弱的词汇,主要起到补充语气、连缀句子和调整语气等作用。

以下是常见的18个文言虚词及其用法和举例:1.者:用于句子末尾,表示标志性的角色或概念。

例:帝者,治本也。

2.也:用于句子末尾,表示肯定或呼应。

例:身其乎不肖者,亦宜早图之。

3.而:用于句中,起连接作用,连接并列句子或词语。

例:喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。

4.乎:用于疑问句中,表示疑问或反问。

例:人生在世,岂能尽如人意乎?5.无:表示否定,没有。

例:饥民无食。

6.以:多用作介词,表示手段、理由、标准等。

例:以身作则。

7.之:代词,意义不定,常做动词、名词、形容词等的宾语。

例:治身之道,学问之本。

8.所:引导定语从句,修饰先行词,相当于现代汉语的“的”。

例:所学非所用,所用非所学。

9.皆:都,表示整体。

例:上下皆知。

10.其:指示代词,表示所指的人或物与前文有关。

例:其即时行动,不可理喻。

11.若:如果,引导条件状语从句。

例:若能力行,必可得其结果。

12.不:表示否定,不。

例:不怀好意。

13.及:和,表示同时。

例:与人为善,自能及人。

14.乃:表示因为,所以。

例:勉其学之,乃可成才。

15.如:如同,表示比喻、类似。

例:人心如水,世事如云烟。

16.是:指代前文内容,相当于现代汉语的“这”、“那”。

例:是言不信。

17.何:疑问词,表示询问。

例:何以解忧,唯有杜康?18.为:做,表示动作或状态。

例:舍我其谁,为王者也。

以上是常见的18个文言虚词的用法及举例。

请注意,虽然这些词汇在文言文中的用法有所固定,但有时也会根据具体语境和句子结构有所变化。

文言文中18个虚词的用法及其举例文言文中的虚词包括“之、乎、者、所、其、而、乃、焉、以、为、於、若、与、也、者、之、者、乎”等等。

这些虚词在古代汉语中起着连接句子成分、标注语气、引导句子结构等作用。

举例如下:1. 之,表示所指代的事物,如“是为之大勇也”(《孟子·尽心上》)。

2. 乎,用于疑问句或感叹句的句末,如“何谓也乎?”(《庄子·逍遥游》)。

3. 者,用于句末表示疑问或感叹,如“人而无信,不知其可也者”(《孟子·尽心下》)。

4. 所,用于句中表示所指代的事物,如“所恶乎人之为恶”(《庄子·逍遥游》)。

5. 其,用于句中表示所指代的事物,如“其为人也孝弟”(《论语·雍也》)。

6. 而,连接两个并列的动作或状态,如“民之生也,独立而已矣”(《庄子·逍遥游》)。

7. 乃,表示因果关系,如“非其鬼而谁之鬼乎?”(《庄子·大宗师》)。

8. 焉,用于句末表示疑问或感叹,如“何以明之焉?”(《庄子·逍遥游》)。

9. 以,表示手段、方法,如“是以圣人不行而知”(《道德经》)。

10. 为,表示目的、结果,如“为天下者谓之天下”(《庄子·大宗师》)。

11. 於,表示处所,如“於是民大乐”(《庄子·逍遥游》)。

12. 若,用于条件句中,如“若夫乐与丧”(《庄子·大宗师》)。

13. 与,表示并列关系,如“与天地参其德”(《庄子·逍遥游》)。

14. 也,用于句末表示肯定或强调,如“人之生也直”(《论语·雍也》)。

15. 者,用于句末表示疑问或感叹,如“人而无信,不知其可也者”(《孟子·尽心下》)。

16. 之,表示所指代的事物,如“是为之大勇也”(《孟子·尽心上》)。

17. 者,用于句末表示疑问或感叹,如“人而无信,不知其可也者”(《孟子·尽心下》)。

18. 乎,用于疑问句或感叹句的句末,如“何谓也乎?”(《庄子·逍遥游》)。

18个文言虚词的用法及其举例18个文言虚词的用法及其举例【而】连词1.剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开《蜀道难》1.表并列,不译,也译“又”。

2.君子博学而日参省乎己《劝学》2.表递进,并且、而且。

3.青,取之于蓝,而青于蓝《劝学》3.表转折。

但是、却。

4.吾尝跂而望矣,不如登高之博见也《劝学》4.表修饰,即连接状语。

可不译。

5.人非生而知之者,孰能无惑《师说》5.表承接,就、接着,或不译6.缦立远视,而望幸焉《阿房宫赋》6.表目的。

7.余亦悔其随之而不得极夫游之乐也《游褒禅山记》7.表因果。

8.死而有知,其几何离《祭十二郎文》8.表假设。

可如果、假如。

9.而翁归,自与汝复算耳《促织》9.通“尔”,用作代词,第二人称,译为“你的、你。

10.军惊而坏都舍。

《察今》10.通“如”:好像,如同。

11.【而已】闻道有先后,术业有专攻,如是而已《师说》11.放在句末,表示限止的语气助词,相当于“罢了”。

12.【而后】臣鞠躬尽瘁,死而后已。

12.才,方才。

13.【而况】今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也。

而况石乎!13.即“何况”,用反问的语气表示更进一层的意思。

14.【既而】既而得其尸于井,因而化怒为悲,抢呼欲绝《促织》14.不久,一会儿。

【何】1.齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?《六国论》1.疑问代词。

译为“为什么、什么原因”。

2.豫州今欲何至?《赤壁之战》2.疑问代词。

译为“哪里、什么”。

译时,“何”要后置。

3.然则何时而乐耶?《岳阳楼记》3.疑问代词。

可译为“什么、哪”。

4.徐公何能及君也?《邹忌讽齐王纳谏》4.副词。

常表示反问,译为“为什么、怎么”。

5.至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!《伶官传序》5.副词。

表示程度深,译“怎么、多么、怎么这样”。

6.新妇车在后,隐隐何甸甸。

《孔雀东南飞》6.语助词,相当于“啊”。

7.信臣精卒陈利兵而谁何。

(检查盘问。

)《过秦论》7.通“呵”,喝问。

8. 【何如】以五十步笑百步,则何如《季氏将伐颛臾》8.表示疑问或反问,译为“怎么样”“怎么办”“为什么”。

高考语文18个文言虚词的用法及其举例[而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之]1.【而】(一)用作连词。

1.表示并列关系。

一般不译,有时可译为“又”。

蟹六跪而二螯2.表示递进关系。

可译为"并且"或"而且"。

①君子博学而日参省乎己。

(《劝学》)②楚怀王贪而信张仪,遂绝齐(《屈原列传》)3.表示承接关系。

可译为"就""接着",或不译。

①置之地,拔剑撞而破之。

(《鸿门宴》)②人非生而知之者,孰能无惑(《师说》)4.表示转折关系。

可译为"但是""却"。

①青,取之于蓝,而青于蓝(《劝学》)②有如此之势,而为秦人积威之所劫(《六国论》)5.表示假设关系。

可译为"如果""假如"。

①锲而不舍。

《劝学》(表转折也可以)②死而有知,其几何离(《祭十二郎文》)6.表示修饰关系,即连接状语。

可不译。

“着”“地”①吾尝跂而望矣,不如登高之博见也(《劝学》)②填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走(《寡人之于国也》)③项王按剑而跽曰:“客何为者?”(《鸿门宴》)7.表示因果关系,“因而”①与战胜而得者。

《六国论》8.表示目的关系,①缦立远视,而望幸焉(《阿房宫赋》)②籍吏民,封府库,而待将军(《鸿门宴》)(二)通“尔”,用作代词,第二人称,译为"你的";偶尔也作主语,译为"你"。

①而翁归,自与汝复算耳(《促织》)②妪每谓余曰:“某所,而母立于兹(《项脊轩志》)(三)通“如”:好像,如同。

①军惊而坏都舍。

(《察今》)【而已】放在句末,表示限止的语气助词,相当于“罢了”。

①未几而摇头顿足者,得数十人而已(《虎丘记》)②闻道有先后,术业有专攻,如是而已(《师说》)③我决起而飞,枪榆枋而止,时则不至,而控于地而已矣(《逍遥游》)【而后】才,方才。