高分子化学 公式推导

- 格式:doc

- 大小:884.00 KB

- 文档页数:55

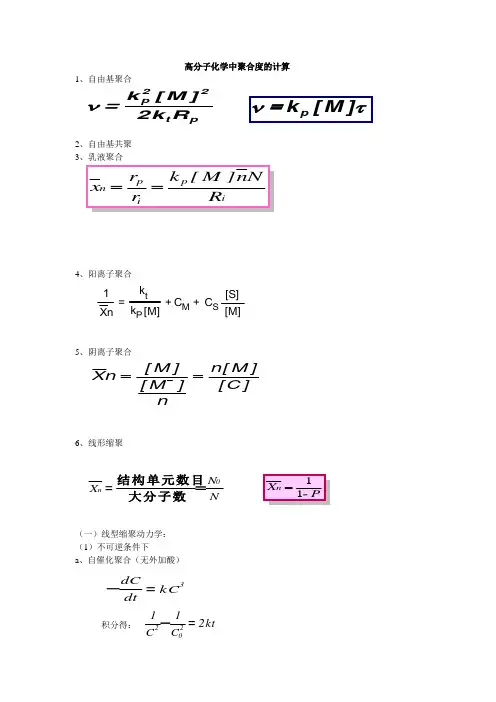

高分子化学中聚合度的计算1、自由基聚合2、自由基共聚3、乳液聚合4、阳离子聚合5、阴离子聚合6、线形缩聚(一)线型缩聚动力学:(1)不可逆条件下a 、自催化聚合(无外加酸)积分得: p t 22p R k 2]M [k =ντν]M [k p =Xn 1=k P k t [M]+C M +C S [M][S]]C []M [n n ]M []M [n X ==-NN X 0n =大分子数结构单元数目=3kC dt dC =-t k 2C 1C 1202=-由C = Co (1-P),代入上式b 、外加酸催化积分得:将 C = Co (1-P ) 代入上式(2)平衡条件下a 、水未排出时(密闭体系)根据反应程度关系式0N N 1P -=2C `k dt dC =-t `k C 1C 10=-1t C `k P 110+=-1t C `k X 0n +=()2121C 1k C k dtdC ----=1C 1C C C N N N P 0000---===P1C -=∴所以正、逆反应达到平衡时,总聚合速率为零,则解得b 、水部分排出时(非密闭体系)根据反应程度关系式所以平衡时()[]K P P 1k dt dP 221--=()0K P P 122=--()0K KP 2P 1K 2=+--1K K 1K K K P +==--1K 1K K 11P 11X n +===+--()W 121n C 1k C k dt dC ----=1C 1C C C N N N P 0000---===P 1C -=∴()[]K n P P 1k dt dP w 21--=()K n P P 1W 2=-当 P 趋近于1 ( > 0.99)时(二)线形缩聚物聚合度的控制(端基封锁)(1)单体aAa 和bBb 反应,其中bBb 稍过量a 、当原料单体官能团等摩尔比时,即 r = 1 或 q = 0b 、当P =1时,即官能团a 完全反应(其中 ,称为摩尔系数; ,称为bBb 单体的分子过量分率, )(2)aAa 、bBb 等摩尔比,另加少量单官能团物质CbW n P K P 11Xn =-= ∴)P 1(2q 2q P r 2r 1r 12/)P N 2N N (2/)N N (X a b a b a n -++-++-++===()P 11P 122X n --==q 21q 2r 1r 1X n ≈=+=+-()()P N N N 2N N 2P N N N N N X a c a c a a c a c a n -++-++==()()rP2r 1r 1P N 2N 2N N N 2N N a c a a c a a -++-++++==1<=b a N N r r r 1N N N 2/N 2/)N N (q a a b a a b ---===1q 1r += ∴(其中, )(3)aRb 加少量单官能团物质Cb(分子数为Nc )反应(其中, )7、体型缩聚Carothers 理论c a a N N N r 2+=a c a c N N 22N N q ==1q 1r +=()()P r r r P N N N N N P N N N N N X a c a c a a c a c a n 21122-++===-++-++c a a 'N N N r 2+=1q 1r +=)(=nX 11f 2P -f P 22X n -=。

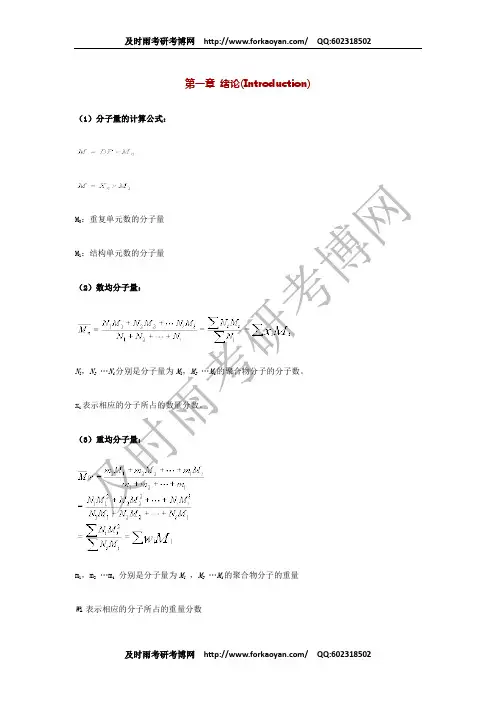

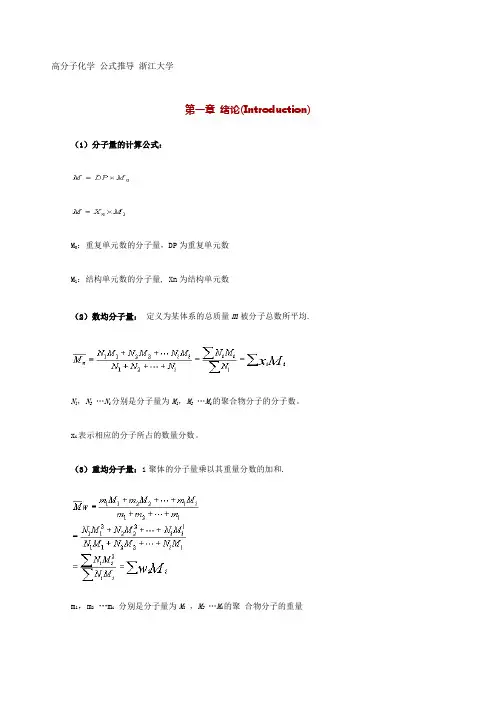

第一章绪论(Introduction)(1)分子量的计算公式:M0:重复单元数的分子量M1:结构单元数的分子量(2)数均分子量:N1,N2…N i分别是分子量为M1,M2…M i的聚合物分子的分子数。

x i表示相应的分子所占的数量分数。

(3)重均分子量:m1,m2…m i分别是分子量为M1,M2…M i的聚合物分子的重量W i表示相应的分子所占的重量分数(4)Z均分子量:(5)粘均分子量:α:高分子稀溶液特性粘度—分子量关系式中的指数,一般在 0.5~0.9之间(6)分布指数:分布指数第一章绪论(Introduction)(1)分子量的计算公式:M0:重复单元数的分子量M1:结构单元数的分子量(2)数均分子量:N1,N2 …Ni分别是分子量为M1,M2 …Mi的聚合物分子的分子数。

xi表示相应的分子所占的数量分数。

(3)重均分子量:m1,m2 …mi 分别是分子量为M1 ,M2 …Mi的聚合物分子的重量Wi表示相应的分子所占的重量分数(4)Z均分子量:(5)粘均分子量:α:高分子稀溶液特性粘度—分子量关系式中的指数,一般在 0.5~0.9之间(6)分布指数:分布指数第三章自由基共聚合(Free-Radical Co-polymerization)(1)以共聚物组成摩尔比(或浓度比)表示的微分方程式中:,分别为单体1,2的浓度。

上式的推导用到了以下假定:1)自由基活性与链长无关,这个等活性理论与处理均聚动力学时相同。

2)前末端(倒数第二)单元结构对自由基活性无影响,即自由基活性仅决定于末端单元的结构。

3)无解聚反应,即不可逆聚合。

4)共聚物聚合度很大,引发剂和终止对共聚物组成无影响。

5)稳态,要求自由基总浓度和两种自由基的浓度都不变,除引发速率和终止速率相等外,还要求和两自由基相互转变的速率相等。

上式推导如下:二元共聚时有2种引发、4种增长、3种终止反应。

链引发:式中:,分别代表初级自由基引发单体和的速率常数。

第一章绪论(Introduction)(1)分子量的计算公式:M0:重复单元数的分子量M1:结构单元数的分子量(2)数均分子量:N1,N2…N i分别是分子量为M1,M2…M i的聚合物分子的分子数。

x i表示相应的分子所占的数量分数。

(3)重均分子量:m1,m2…m i分别是分子量为M1,M2…M i的聚合物分子的重量W i表示相应的分子所占的重量分数(4)Z均分子量:(5)粘均分子量:α:高分子稀溶液特性粘度—分子量关系式中的指数,一般在0.5~0.9之间(6)分布指数:分布指数第二章自由基聚合(Free-Radical Polymerization)(1)引发剂分解动力学:引发剂的分解速率:引发剂的浓度引发剂分解一般属于一级反应,因而分解速率为的一次方。

将上式积分得:进而得到半衰期(引发剂分解至起始浓度一半时所需的时间)对应半衰期时:,由前面的推导有:半衰期(2)自由基聚合微观动力学链引发速率:链增长速率:链终止速率:式中:kd、kp、kt分别为引发、增长及终止速率常数;[M]为体系中单体总浓度;为体系中活性种(自由基)的总浓度;f为引发剂效率。

推导如下:链引发反应由以下两个基元反应组成:式中:为初级自由基;为单体自由基。

若第二步的反应速率远大于第一步反应(一般均满足此假设),有:引入引发剂效率后,得引发速率的计算式如下:一般用单体的消失速率来表示链增长速率,即:链增长反应如下式:引入自由基聚合动力学中的第一个假定:等活性理论,即链自由基的活性与链长基本无关,即各步速率常数相等,kp1=kp2=kp3=…kp x=kp推得:自由基聚合一般以双基终止为主要的终止方式,在不考虑链转移反应的情况下,终止反应方程式如下:偶合终止:歧化终止:终止总速率:式中:Rtc为偶合终止速率;Rtd为歧化终止速率;Rt为总终止速率;ktc、ktd、kt为相应的速率常数。

在以上公式的基础上,引入处理自由基动力学的三个假设,得到以单体消耗速率表示的总聚合速率,其计算公式为:以及单体浓度随时间的变化关系为:若引发剂浓度可视为常数,则上式还原为:以上公式推导如下:自由基浓度较难测定,也很难定量化,因而无实用价值,引入处理自由基动力学的第二个假定——稳态假定,假定体系中自由基浓度在经过一段很短的时间后保持一个恒定值,或者说引发速率和终止速率相等,Ri=Rt即:解出:再引入处理自由基动力学的第三个假定:大分子的聚合度很大,用于引发的单体远少于增长消耗的单体,Ri <<Rp由此,用单体消失速率来表示的聚合总速率就等于链增长速率代入引发速率的表达式得:代入引发剂浓度随时间的变化关系得到:积分得:两边同时变号当引发剂的浓度可看作常数时即:即:此时:可略去高阶无穷小量得:(3)动力学链长及平均聚合度1)不考虑链转移反应自由基聚合过程中双基终止有两种方式,一种为双基偶合终止,另一种为双基歧化终止,二者所占的分率的不同将会引起平均聚合度的改变,但两种终止方式不会改变动力学链长的大小,二者的计算公式为:式中:Rtc为双基偶合终止的反应速率;Rtd为双基歧化终止的反应速率;Rp为链增长速率。

2 解:(1)已知亨利系数E =14.39×104[kPa],根据E 与H 的换算关系: H =ρ0/EM 0=998/(14.39×104×18)=3.85×10-4kmol/m3.kPa 根据m 和E 的关系: m=E/P =14.39×104/101.3=1.42×103(2)已知: p =76mmHg=76×101.3/760=10.13[kPa]根据公式:p *=Ex 得:x*=p /E=10.13/14.39×104=7.04×10-5=7.04×10-3%(mol)根据公式:得6 解:(a )根据公式:pA*=c/H 得: H=1.00×10-3/0.08=0.0125[kmol/m3.atm] 气膜传质速率方程式:N =kg (pA -pAi )得: pA - pAi =N /k g =0.144/1.44=0.1[atm] 气相中分压为0.21[atm]时,与其平衡的液相浓度为:cA *=HpA=0.0125×0.21=2.63×10-3[kmol/m3]cA*-cA=(2.63-1) ×10-3=1.63×10-3[kmol/m3]KL=N / (cA*-cA )=0.144/1.63×10-3=88.3[m/h]p A*=c /H =1.00×10-3/0.0125=0.08[atm]p A-p A*=0.21-0.08=0.13[atm]KG =N /( p A-p A*)=0.144/0.13=1.11[kmol/m2.h.kPa]P Ai =pA -N/kg =0.21-0.144/1.44=0.11[atm]c Ai=Hp Ai=0.0125×0.11=1.38×10-3[kmol/m3]cAi-cA =(1.38-1.00) ×10-3=0.38×10-3[kmol/m3]kl=N/( cAi-cA ) =0.144/0.38×10-3=384[m/h]1/K G=1/1.11=0.901[m2.h.atm/kmol]气膜阻力: 1/k g=1/1.440=0.694[m2.h.atm/kmol]气膜阻力/气相总阻力=0.694/0.901=0.770=77%8 解 已知 则惰性气体的流量为:进出塔的气体中苯的比摩尔分率为:单位时间吸收的苯为 苯的分子量为78,则苯的质量为:9 (1)解: 已知:所以:005.1 012.0008.05.1004.0 02.0221121=⨯===⨯====**mX Y mX Y Y Y /h m 6.1561%)4.2%100(1600)1(160031=-=-=y V *=Hp c 4333.851010.13 3.910kmol/m c H p *--=⨯=⨯⨯=⨯33300kmol/m 1089.3 %1004.718998--⨯=⨯⨯===x M x c c ρ总%3.0 %4.221==y y 003.0 0.3%-10.3% 0246.0 %4.21%4.212111===-=-= Y y y Y /hm 72.33)003.00246.0(6.1561)(321=-=-=Y Y V N kg/h 117784.2272.33784.22=⨯=⨯∆=V m则 N OG =(△Y 1﹣△Y 2)/△Y m=2.77根据公式:H=HOG·NOG 得:H OG=3.61② 液气比不变,根据物料衡算式: V (Y 1-Y 2)=L (X 1-X 2)得:一处根据相平衡常数:二处根据公式: 得10 解:根据题意已知:D =0.8m H =6m V ´=2000m3/h y 1=5% y 2=0.263% a =6.12% m =2.0则惰性气体的流量为: V = V ´(1-y 1)=2000×95%=1900m3/h =1900×101.8/8.314×298=78.1kmol/h 根据摩尔分率和比摩尔分率的关系得:Y 1=y 1/(1-y 1)=5%/95%=0.0526 Y 2= y 2/(1-y 2)=0.263%/99.737%=0.00264则每小时回收的丙酮为三处因为吸收剂为纯溶剂,所以:X 2=0 Y 2*=0丙酮的和水的相对分子量分别为58和18Y 1*=mX 1=2.0×0.0202=0.0404004.00004.00.0080.012-0.02 222111=-=-=∆==-=∆**Y Y Y Y Y Y 00577.0004.0ln 004.0008.0ln 2121=-=∆∆-∆=∆Y Y Y Y m 005.1 01275.00085.05.12211=⨯='='=⨯='='**X m Y X m Y m OGY Y Y N ∆-=21120.020.003 3.530.004813.61 3.5312.7m Δ12.710 2.7mOG m OG OG Y Y N Y H H N H H H '--==='∆'=∙=⨯='=-=-=0202.02156.51055.018/)12.6100(58/12.61==-=X 00264.0000264.00.01220.0404-0.0526 222111=-=-=∆==-=∆**Y Y Y Y Y Y 00624.0531.100956.00026.00404.00526.0ln 0026.00404.00526.0ln 211112==---=---=∆**Y Y Y Y Y Y Y m11 解:由题意知:Y 1=2% Y 2=(1-99%)Y 1=0.02% X 1*=Y 1/m =2%/0.36=5.56% X 2=0.02%根据公式:得最适宜的回流比是最小回流比的1.5倍: 根据公式: 得根据相平衡常数:由空气的流量的单位知:根据公式:得用吸收因数法: 代入公式:11212[m]OG OG H H N =⨯=⨯=122%0.02%120.164%OG m Y Y N Y --===∆s].[kmol/m 015.02=V 2121min V X X Y Y L --=*.s]kmol/m [00536.0015.0%02.0%56.5%02.0%22m in =⨯--=L .s]kmol/m [008.000536.05.15.12m in =⨯==L L V X X Y Y L 2121--=%71.3%02.0008.0%)02.0%2(015.0)(2211=+-=+-=X L Y Y V X %0072.0%02.036.0 %34.1%71.336.02211=⨯===⨯==**mX Y mX Y 11221122()2% 1.34%(0.02%0.0072%)2% 1.34%ln ln 0.02%0.0072%0.164%m Y Y Y Y Y Y Y Y Y ****------∆==----=Ω==V V ].s [kmol/m 015.02OG Y VH K a =Ω]m [1015.0015.0==Ω=a K V H Y OG 2 122212220.008[kmol/m .s] 0.36 2%0.02%0.02% 0.015kmol/m .s10.360.0150.6750.0082%0.360.02%1560.02%0.360.02%L m Y Y X V mV A L Y mX Y mX ======⨯===--⨯==--⨯12OG 22111ln[1]11Y mX N A Y mX A A -⎛⎫=-+ ⎪-⎝⎭-13 解:(1)Y 1=0.02 Y 2=Y 1(1-99%)=0.02×1%=0.0002 X 2=0 V (Y 1-Y 2)=L (X 1-X 2)Y 2*=0 Y 1*=1.0×0.0099=0.0099ΔY 1 =Y 1-Y 1*=0.02-0.0099=0.0101ΔY 2 =Y 2-Y 2*=0.0002-0=0.0002N OG=(Y 1-Y 2)/ΔY m=(0.02-0.0002)/0.00252=8(2) Y 1=0.02 Y 2=Y 1(1-99%)=0.02×1%=0.0002 X 2=0.0001 V (Y 1-Y 2)=L (X 1-X 2)Y 1*=1.0×0.0100=0.01594 Y 2*=1.0×0.0001=0.0001 ΔY 1 =Y 1-Y 1*=0.02-0.01594=0.00406ΔY 2 =Y 2-Y 2*=0.0002-0.0001=0.0001N OG=(Y 1-Y 2)/ΔY m=(0.02-0.0002)/0.0011=18吸收质的回收率最大时,是液相浓度为平衡浓度根据平衡关系式:Y *=1.0X 得: X 1*=Y 1/1.0=0.02/1.0=0.02根据物料衡算式: V (Y 1-Y 2)=L (X 1*-X 2)14 解:(1)V =2240(1-10%)/22.4=90kmol/h Y 1=0.1/0.9=0.1111 Y 2=0.005/0.995=0.00502X 1=0.0006/0.9994=0.0006 X 2=0根据物料衡算式: V (Y 1-Y 2)=L (X 1-X 2)得:L = V (Y 1-Y 2)/(X 1-X 2)=90(0.1111-0.0050)/0.00060=15915kmol/h=15915×18=286740kg/h(2) E =2×105[kPa] m=E/P =2×105/2×103=100X 1*=Y 1/m =0.1111/100=0.00111 X 2*=Y 2/m =0.005/100=0.00005ΔX 1=0.0011-0.0006=0.0005 ΔX 2=0.00005-0=0.000051210.020.00020.0099/2Y Y X L V --===00252.05.50ln 0099.0 0002.0/0101.0ln 0002.00101.0/ln 2121==-=∆∆∆-∆=∆Y Y Y Y Y m 01594.00001.025.10002.002.0/2211=+-=+-=X V L Y Y X 00110.0704.300405.06.40ln 00405.0 0001.0/00406.0ln 0001.000406.0/ln 2121===-=∆∆∆-∆=∆Y Y Y Y Y m 8.002.0004.002.0004.0016.002.0121112=-=-==-=-=*Y Y Y X VL Y Y ηExam=(0.0005-0.00005)/ln0.0005/0.00005=0.000195 Ω=πD2/4=3.14×1.52/4=1.77m2HOL=L/KXaΩ=15915/2780×1.77=3.23mNOL=(X1-X2)/ ΔXm=(0.0006-0)/0.000195=3.1H= HOL·NOL=3.23×3.1=10m。

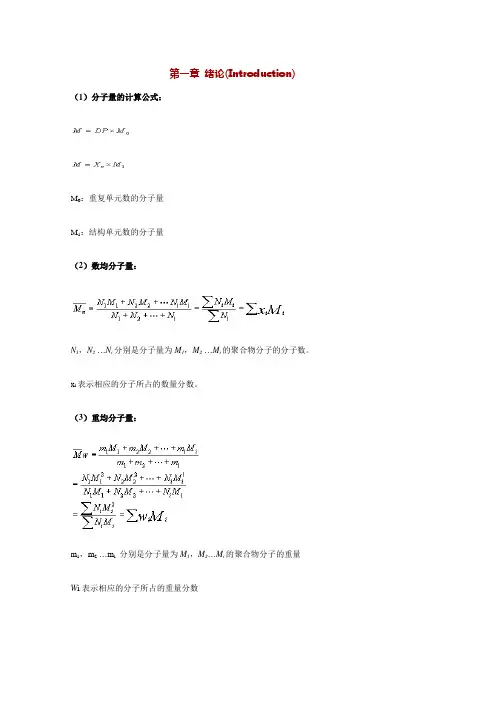

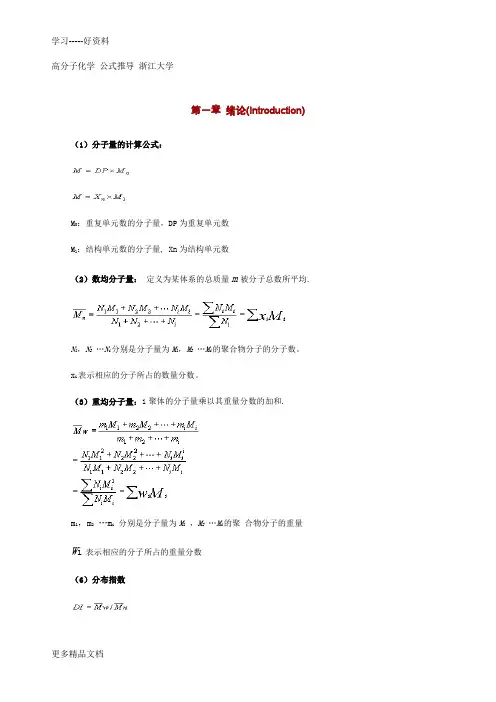

高分子化学公式推导浙江大学第一章绪论(Introduction)(1)分子量的计算公式:M0:重复单元数的分子量,DP为重复单元数M1:结构单元数的分子量, Xn为结构单元数(2)数均分子量:定义为某体系的总质量m被分子总数所平均.N1,N2…N i分别是分子量为M1,M2…M i的聚合物分子的分子数。

x i表示相应的分子所占的数量分数。

(3)重均分子量:i聚体的分子量乘以其重量分数的加和.m1,m2…m i分别是分子量为M1,M2…M i的聚合物分子的重量W i表示相应的分子所占的重量分数(6)分布指数:分布指数第二章自由基聚合(Free-Radical Polymerization)(1)引发剂分解动力学:引发剂的分解速率:引发剂的浓度引发剂分解一般属于一级反应,因而分解速率为的一次方。

将上式积分得:进而得到半衰期(引发剂分解至起始浓度一半时所需的时间)对应半衰期时:,由前面的推导有:半衰期(2)自由基聚合微观动力学链引发速率:链增长速率:链终止速率:式中:kd、kp、kt分别为引发、增长及终止速率常数;[M]为体系中单体总浓度;为体系中活性种(自由基)的总浓度;f为引发剂效率。

推导如下:链引发反应由以下两个基元反应组成:式中:为初级自由基;为单体自由基。

若第二步的反应速率远大于第一步反应(一般均满足此假设),有:引入引发剂效率后,得引发速率的计算式如下:一般用单体的消失速率来表示链增长速率,即:链增长反应如下式:引入自由基聚合动力学中的第一个假定:等活性理论,即链自由基的活性与链长基本无关,即各步速率常数相等, kp1=kp2=kp3=…kp x=kp推得:自由基聚合一般以双基终止为主要的终止方式,在不考虑链转移反应的情况下,终止反应方程式如下:偶合终止:歧化终止:终止总速率:式中:Rtc为偶合终止速率;Rtd为歧化终止速率;Rt为总终止速率;ktc、ktd、kt为相应的速率常数。

在以上公式的基础上,引入处理自由基动力学的三个假设,得到以单体消耗速率表示的总聚合速率,其计算公式为:以及单体浓度随时间的变化关系为:若引发剂浓度可视为常数,则上式还原为:以上公式推导如下:自由基浓度较难测定,也很难定量化,因而无实用价值,引入处理自由基动力学的第二个假定——稳态假定,假定体系中自由基浓度在经过一段很短的时间后保持一个恒定值,或者说引发速率和终止速率相等, Ri=Rt即:解出:再引入处理自由基动力学的第三个假定:大分子的聚合度很大,用于引发的单体远少于增长消耗的单体, Ri <<Rp由此,用单体消失速率来表示的聚合总速率就等于链增长速率代入引发速率的表达式得:代入引发剂浓度随时间的变化关系得到:积分得:两边同时变号当引发剂的浓度可看作常数时即:即:此时:可略去高阶无穷小量得:(3)动力学链长及平均聚合度1)不考虑链转移反应自由基聚合过程中双基终止有两种方式,一种为双基偶合终止,另一种为双基歧化终止,二者所占的分率的不同将会引起平均聚合度的改变,但两种终止方式不会改变动力学链长的大小,二者的计算公式为:式中:Rtc为双基偶合终止的反应速率;Rtd为双基歧化终止的反应速率;Rp为链增长速率。

高分子聚合反应的聚合速率与聚合度计算高分子聚合反应是一种重要的化学反应过程,通过将单体分子进行聚合,形成高分子链结构。

在聚合反应中,聚合速率和聚合度是两个重要的物理参数,它们对聚合物的性质和应用具有重要影响。

因此,准确地计算聚合速率和聚合度对于高分子聚合反应的理解和工艺控制至关重要。

聚合速率是指单位时间内聚合反应产生的聚合物的数量。

它可以通过以下公式计算:聚合速率 = d[M] / dt其中,d[M]表示单位时间内聚合物产物的量的增加,dt表示时间间隔。

聚合速率可以通过实验方法测定,例如通过监测反应体系中反应物浓度的变化来确定速率。

此外,一些理论模型也可以用来推断聚合速率,例如独立活性位模型(IAP)和独立链段模型(IFP)等。

聚合度是指聚合物链中重复单元的数量。

对于线性聚合物而言,聚合度可以用平均数或者分布的形式表示。

聚合度的计算可以通过以下公式得到:聚合度 = M_n / M_0其中,M_n表示聚合物的平均分子量,M_0表示单体的摩尔质量。

聚合度也可以通过实验测定,例如利用凝胶渗透色谱(GPC)来测定聚合物的分子量分布,然后计算平均聚合度。

在高分子聚合反应中,聚合速率和聚合度是相互关联的。

通常情况下,较高的聚合速率会导致较低的聚合度,反之亦然。

这是因为聚合速率取决于反应条件和反应物浓度,而聚合度则取决于聚合速率和反应时间。

通过调节反应条件,可以在一定程度上调控聚合速率和聚合度,从而得到不同性质和应用的高分子材料。

为了更准确地计算高分子聚合反应的聚合速率和聚合度,还需要考虑其他因素,如反应机理、反应条件、单体结构和催化剂等。

反应机理的理解对于建立准确的数学模型和计算方法至关重要。

反应条件的选择会影响聚合速率和聚合度的控制范围,例如温度、催化剂浓度和溶剂选择等。

单体结构的选择会影响聚合反应的速率和聚合度分布。

催化剂的选择和浓度也是影响聚合速率和聚合度的重要因素。

综上所述,高分子聚合反应的聚合速率和聚合度是通过实验测定和理论模型计算得出的。

高分子化学公式推导浙江大学

第一章绪论(Introduction)(1)分子量的计算公式:

M0:重复单元数的分子量,DP为重复单元数

M1:结构单元数的分子量, Xn为结构单元数

(2)数均分子量:定义为某体系的总质量m被分子总数所平均.

N1,N2…N i分别是分子量为M1,M2…M i的聚合物分子的分子数。

x i表示相应的分子所占的数量分数。

(3)重均分子量:i聚体的分子量乘以其重量分数的加和.

m1,m2…m i分别是分子量为M1,M2…M i的聚合物分子的重量

W i表示相应的分子所占的重量分数

(6)分布指数

:分布指数

第二章自由基聚合(Free-Radical Polymerization)(1)引发剂分解动力学

:引发剂的分解速率:引发剂的浓度

引发剂分解一般属于一级反应,因而分解速率为的一次方。

将上式积分得:

进而得到半衰期(引发剂分解至起始浓度一半时所需的时间)

对应半衰期时:,由前面的推导有:

半衰期

(2)自由基聚合微观动力学

链引发速率:

链增长速率:

链终止速率:

式中:kd、kp、kt分别为引发、增长及终止速率常数;[M]为体系中单体总浓度;为体系中活性种(自由基)的总浓度;f为引发剂效率。

推导如下:

链引发反应由以下两个基元反应组成:

式中:为初级自由基;为单体自由基。

若第二步的反应速率远大于第一步反应(一般均满足此假设),有:。

第一章绪论(Introduction)(1)分子量得计算公式:M0:重复单元数得分子量M1:结构单元数得分子量(2)数均分子量:N1,N2…Ni分别就是分子量为M1,M2…M i得聚合物分子得分子数.xi表示相应得分子所占得数量分数。

(3)重均分子量:m1,m2…m i分别就是分子量为M1,M2…M i得聚合物分子得重量W i表示相应得分子所占得重量分数(4)Z均分子量:(5)粘均分子量:α:高分子稀溶液特性粘度-分子量关系式中得指数,一般在0、5~0、9之间(6)分布指数:分布指数第二章自由基聚合(Free-Radical Polymerization)(1)引发剂分解动力学:引发剂得分解速率:引发剂得浓度引发剂分解一般属于一级反应,因而分解速率为得一次方.将上式积分得:进而得到半衰期(引发剂分解至起始浓度一半时所需得时间)对应半衰期时:,由前面得推导有:半衰期(2)自由基聚合微观动力学链引发速率:链增长速率:链终止速率:式中:kd、kp、kt分别为引发、增长及终止速率常数;[M]为体系中单体总浓度;为体系中活性种(自由基)得总浓度;f为引发剂效率。

推导如下:链引发反应由以下两个基元反应组成:式中:为初级自由基;为单体自由基。

若第二步得反应速率远大于第一步反应(一般均满足此假设),有:引入引发剂效率后,得引发速率得计算式如下:一般用单体得消失速率来表示链增长速率,即:链增长反应如下式:引入自由基聚合动力学中得第一个假定:等活性理论,即链自由基得活性与链长基本无关,即各步速率常数相等, kp1=kp2=kp3=…kp x=kp推得:自由基聚合一般以双基终止为主要得终止方式,在不考虑链转移反应得情况下,终止反应方程式如下:偶合终止:歧化终止:终止总速率:式中:Rtc为偶合终止速率;Rtd为歧化终止速率;Rt为总终止速率;ktc、ktd、kt为相应得速率常数。

在以上公式得基础上,引入处理自由基动力学得三个假设,得到以单体消耗速率表示得总聚合速率,其计算公式为:以及单体浓度随时间得变化关系为:若引发剂浓度可视为常数,则上式还原为:以上公式推导如下:自由基浓度较难测定,也很难定量化,因而无实用价值,引入处理自由基动力学得第二个假定-—稳态假定,假定体系中自由基浓度在经过一段很短得时间后保持一个恒定值,或者说引发速率与终止速率相等,Ri=Rt即:解出:再引入处理自由基动力学得第三个假定:大分子得聚合度很大,用于引发得单体远少于增长消耗得单体,Ri<<Rp由此,用单体消失速率来表示得聚合总速率就等于链增长速率代入引发速率得表达式得:代入引发剂浓度随时间得变化关系得到: 积分得:两边同时变号当引发剂得浓度可瞧作常数时即:即:此时:可略去高阶无穷小量得:(3)动力学链长及平均聚合度1)不考虑链转移反应自由基聚合过程中双基终止有两种方式,一种为双基偶合终止,另一种为双基歧化终止,二者所占得分率得不同将会引起平均聚合度得改变,但两种终止方式不会改变动力学链长得大小,二者得计算公式为:式中:Rtc为双基偶合终止得反应速率;Rtd为双基歧化终止得反应速率;Rp为链增长速率.V:动力学链长而若已知二者所占得分率时,如偶合终止所上分率为C,歧化终止所占分率为D,则有平均聚合度得计算公式为:以上三个公式就是建立在双基终止为唯一得终止方式,及三个假设得基础上得。

高分子化学公式推导浙江大学第一章绪论(Introduction)(1)分子量的计算公式:M0:重复单元数的分子量,DP为重复单元数M1:结构单元数的分子量, Xn为结构单元数(2)数均分子量:定义为某体系的总质量m被分子总数所平均.N1,N2…N i分别是分子量为M1,M2…M i的聚合物分子的分子数。

x i表示相应的分子所占的数量分数。

(3)重均分子量:i聚体的分子量乘以其重量分数的加和.m1,m2…m i分别是分子量为M1,M2…M i的聚合物分子的重量W i表示相应的分子所占的重量分数(6)分布指数:分布指数第二章自由基聚合(Free-Radical Polymerization)(1)引发剂分解动力学:引发剂的分解速率:引发剂的浓度引发剂分解一般属于一级反应,因而分解速率为的一次方。

将上式积分得:进而得到半衰期(引发剂分解至起始浓度一半时所需的时间)对应半衰期时:,由前面的推导有:半衰期(2)自由基聚合微观动力学链引发速率:链增长速率:链终止速率:式中:kd、kp、kt分别为引发、增长及终止速率常数;[M]为体系中单体总浓度;为体系中活性种(自由基)的总浓度;f为引发剂效率。

推导如下:链引发反应由以下两个基元反应组成:式中:为初级自由基;为单体自由基。

若第二步的反应速率远大于第一步反应(一般均满足此假设),有:引入引发剂效率后,得引发速率的计算式如下:一般用单体的消失速率来表示链增长速率,即:链增长反应如下式:引入自由基聚合动力学中的第一个假定:等活性理论,即链自由基的活性与链长基本无关,即各步速率常数相等, kp1=kp2=kp3=…kp x=kp推得:自由基聚合一般以双基终止为主要的终止方式,在不考虑链转移反应的情况下,终止反应方程式如下:偶合终止:歧化终止:终止总速率:式中:Rtc为偶合终止速率;Rtd为歧化终止速率;Rt为总终止速率;ktc、ktd、kt为相应的速率常数。

在以上公式的基础上,引入处理自由基动力学的三个假设,得到以单体消耗速率表示的总聚合速率,其计算公式为:以及单体浓度随时间的变化关系为:若引发剂浓度可视为常数,则上式还原为:以上公式推导如下:自由基浓度较难测定,也很难定量化,因而无实用价值,引入处理自由基动力学的第二个假定——稳态假定,假定体系中自由基浓度在经过一段很短的时间后保持一个恒定值,或者说引发速率和终止速率相等, Ri=Rt即:解出:再引入处理自由基动力学的第三个假定:大分子的聚合度很大,用于引发的单体远少于增长消耗的单体, Ri <<Rp由此,用单体消失速率来表示的聚合总速率就等于链增长速率代入引发速率的表达式得:代入引发剂浓度随时间的变化关系得到:积分得:两边同时变号当引发剂的浓度可看作常数时即:即:此时:可略去高阶无穷小量得:(3)动力学链长及平均聚合度1)不考虑链转移反应自由基聚合过程中双基终止有两种方式,一种为双基偶合终止,另一种为双基歧化终止,二者所占的分率的不同将会引起平均聚合度的改变,但两种终止方式不会改变动力学链长的大小,二者的计算公式为:式中:Rtc为双基偶合终止的反应速率;Rtd为双基歧化终止的反应速率;Rp为链增长速率。

浙江大学材化学院高分子化学公式推导第一章绪论(Introduction)(1)分子量的计算公式:M0:重复单元数的分子量M1:结构单元数的分子量(2)数均分子量:N1,N2…N i分别是分子量为M1,M2…M i的聚合物分子的分子数。

x i表示相应的分子所占的数量分数。

(3)重均分子量:m1,m2…m i分别是分子量为M1,M2…M i的聚合物分子的重量W i表示相应的分子所占的重量分数(4)Z均分子量:(5)粘均分子量:α:高分子稀溶液特性粘度—分子量关系式中的指数,一般在 0.5~0.9之间(6)分布指数:分布指数第二章自由基聚合(Free-Radical Polymerization)(1)引发剂分解动力学:引发剂的分解速率:引发剂的浓度引发剂分解一般属于一级反应,因而分解速率为的一次方。

将上式积分得:进而得到半衰期(引发剂分解至起始浓度一半时所需的时间)对应半衰期时:,由前面的推导有:半衰期(2)自由基聚合微观动力学链引发速率:链增长速率:链终止速率:式中:kd、kp、kt分别为引发、增长及终止速率常数;[M]为体系中单体总浓度;为体系中活性种(自由基)的总浓度;f为引发剂效率。

推导如下:链引发反应由以下两个基元反应组成:式中:为初级自由基;为单体自由基。

若第二步的反应速率远大于第一步反应(一般均满足此假设),有:引入引发剂效率后,得引发速率的计算式如下:一般用单体的消失速率来表示链增长速率,即:链增长反应如下式:引入自由基聚合动力学中的第一个假定:等活性理论,即链自由基的活性与链长基本无关,即各步速率常数相等,kp1=kp2=kp3=…kp x=kp推得:自由基聚合一般以双基终止为主要的终止方式,在不考虑链转移反应的情况下,终止反应方程式如下:偶合终止:歧化终止:终止总速率:式中:Rtc为偶合终止速率;Rtd为歧化终止速率;Rt为总终止速率;ktc、ktd、kt为相应的速率常数。

在以上公式的基础上,引入处理自由基动力学的三个假设,得到以单体消耗速率表示的总聚合速率,其计算公式为:以及单体浓度随时间的变化关系为:若引发剂浓度可视为常数,则上式还原为:以上公式推导如下:自由基浓度较难测定,也很难定量化,因而无实用价值,引入处理自由基动力学的第二个假定——稳态假定,假定体系中自由基浓度在经过一段很短的时间后保持一个恒定值,或者说引发速率和终止速率相等, Ri=Rt即:解出:再引入处理自由基动力学的第三个假定:大分子的聚合度很大,用于引发的单体远少于增长消耗的单体, Ri <<Rp由此,用单体消失速率来表示的聚合总速率就等于链增长速率代入引发速率的表达式得:代入引发剂浓度随时间的变化关系得到:积分得:两边同时变号当引发剂的浓度可看作常数时即:即:此时:可略去高阶无穷小量得:(3)动力学链长及平均聚合度1)不考虑链转移反应自由基聚合过程中双基终止有两种方式,一种为双基偶合终止,另一种为双基歧化终止,二者所占的分率的不同将会引起平均聚合度的改变,但两种终止方式不会改变动力学链长的大小,二者的计算公式为:式中:Rtc为双基偶合终止的反应速率;Rtd为双基歧化终止的反应速率;Rp为链增长速率。

V:动力学链长而若已知二者所占的分率时,如偶合终止所上分率为 C,歧化终止所占分率为D,则有平均聚合度的计算公式为:以上三个公式是建立在双基终止为唯一的终止方式,及三个假设的基础上的。

原因在以下推导过程中给出。

公式推导如下:动力学链长可以由增长速率和引发速率之比求得,稳态时引发速率等于终止速率,并且在(2)中已由三个假设推得:及得:平均聚合度的定义为大分子的总的结构单元数比去大分子的个数。

自由基聚合中结构单元数取决于链增长速率而大分子的个数取决于终止速率(在这里提到的终止都是指双基终止)双基偶合终止时两个自由基反应只生成一个大分子,因而除以系数 2。

因为双基偶合终止、歧化终止的速率都是用反应掉的自由基数来表示的。

因而:若已知双基偶合终止和歧化终止的分率,设总双基终止速率为 R t ,就有再由稳态假设,终止速率等于引发速率得再由:可得到:因而以上公式推导是建立在双基终止为唯一的终止方式,及稳态假设的基础上的。

2)考虑链转移反应由于链转移后,动力学链尚未终止,因此动力学链长应是每个初级自由基自链引发开始到活性中心真正死亡为止所消耗的单体分子数,因而在有链转移存在时动力学链长的计算式与无链转移时相同而聚合度则要考虑链转移终止,计算式为:式中: C X 定义为链转移常数,是链转移速率常数和增长速率常数之比,代表这两反应的竞争能力,计算式如下:k tr,M、k tr,I、k tr,S分别代表向单体、向引发剂、向溶剂的链转移反应的速率常数。

当终止方式为全部双基偶合终止时,即 C=1,D=0时,上式还原成当终止方式为全部双基歧化终止时,即 C=0,D=1时,原式还原成公式推导如下:由平均聚合度的定义:存在链转移反应,因而:式中:为各种链转移速率的加和。

式中:,,分别表示活性自由基向单体,引发剂,溶剂的链移转移速率。

其中:上式中其实为大分子的生成速率,才是真正的以自由基消耗速率来表示的终止速率,它等于引发速率(稳态)。

再由:得到:以及已知:将以上方程代入的定义式得到转成倒数,再代入:得:由 C X的定义式得:再由稳态假设下:得到:代入平均聚合度的计算式得到:当全部为双基偶合终止时, C=1,D=0当全部为双基歧化终止时, C=0,D=1在一些特殊条件下,如聚氯乙烯的链转移速率远远大于其正常终止速率,并且主要向单体转移,此时第三章自由基共聚合(Free-Radical Co-polymerization)(1)以共聚物组成摩尔比(或浓度比)表示的微分方程式中:,分别为单体1,2的浓度。

上式的推导用到了以下假定:1)自由基活性与链长无关,这个等活性理论与处理均聚动力学时相同。

2)前末端(倒数第二)单元结构对自由基活性无影响,即自由基活性仅决定于末端单元的结构。

3)无解聚反应,即不可逆聚合。

4)共聚物聚合度很大,引发剂和终止对共聚物组成无影响。

5)稳态,要求自由基总浓度和两种自由基的浓度都不变,除引发速率和终止速率相等外,还要求和两自由基相互转变的速率相等。

上式推导如下:二元共聚时有2种引发、4种增长、3种终止反应。

链引发:式中:,分别代表初级自由基引发单体和的速率常数。

链增长:式中:和分别表示自由基和单体反应的增长速率和增长速率常数,其余类推。

链终止:根据共聚物聚合度很大的假定,单体消耗于引发的比例很少,、的消耗速率仅取决于链增长速率,即:两单体消耗速率比等于两单体进入共聚物的速率比 (1)式中:为两单体进入共聚物的速率比。

对和分别作稳态假定,得:满足上述稳态假定的要求,须有两个条件:一是和的引发速率分别等于各自的终止速率,即自由基均聚中所作的稳态假定;另一是转变成和转变成的速率相等,即=变换得到:代入 (1)式得:约去,并上下底同除以 k 12 得:定义竞争聚率:,, 是均聚和共聚链增长速率常数之比,表征两单体的相对活性,特称做竞争聚率。

得:(2)以摩尔分率表示的共聚物组成微分方程式中:,分别代表某瞬间单体和占单体混合物的摩尔分率,有+ =1,代表同一瞬间单元占单体混合物的摩尔分率,即:此式的适用条件与用到的假设与上面的公式相同。

推导如下:通分得:上下底同除以,即得:根据,的定义即得:(3)对竞聚率进行估算的Q-e关联式推导如下;自由基同单体的反应的速率常数与共轭效应、极性效应的关系如下式式中、为从共轭效应来衡量自由基和单体的活性、分别是自由基和单体极性的度量假定单体及其自由基的 e值相同,即代表和的极性,代表和的极性,则相似地我们可以得到由竞聚率的定义得到上式中,、可由实验求得,上面只有两个方程却有四个未知数、、、,因而我们规定苯乙烯的,作为基准。

这样我们只需实验测得未知单体与苯乙烯或某一已知Q-e值单体的竞聚率,即可求得该单体的Q-e值。

由此,我们无需实验即可对两个已知Q-e值的单体之间的竞聚率进行估算。

(4)共聚合速率的计算共聚物组成一般只决定于增长反应,因而在前面的对共聚物组成的推导过程中,我们只用到增长速率方程及5个基本假定推出了共聚物瞬时组成与竞聚率等因素之间的定量关系,而共聚速率却同时与引发、终止以及增长三步基元反应有关。

在一般情况下,两种单体都能很有效地与初级自由基作用,可以认为引发速率与配料组成无关,我们主要分析终止速率对共聚速率的影响。

如果假定终止反应系化学控制,可等到增长速率式中为同种自由基之间相互反应终止的速率常数为同种自由基之间相互反应终止的速率常数为与两种自由基相互反应终止的速率常数同前表示自由基和单体反应的增长速率常数,其余类推。

而如果假定终止反应属于扩散控制,增长速率为公式推导如下:两种单体共聚有以下三种终止反应而共聚有以下四种增长反应共聚总速率为四种增长速率之和要消去式中的难测的自由基浓度,我们须作稳态假定。

假定一,每种自由基都处于稳态,满足上述稳态假定的要求,可以得到转变成和转变成的速率相等,即变换得到:假定二,自由基总浓度处于稳态,即引发速率等于终止速率。

将以上两式代入增长速率的方程中,得到变换得由竞聚率的定义式,及定义即可得若属扩散控制终止有如下反应由此可得出扩散控制共聚速率的动力学方程首先对自由基总浓度作稳态处理然后将它与以下两公式联立消去活性自由基并引入竞聚率得第四章聚合方法(Process of Polymerization)(1)乳液聚合的聚合速率:N为恒速率阶段乳胶粒浓度,单位:个/cm3。

103/N A :将粒子浓度的单位由个 /cm3化为常用的mol/L。

N A 是阿佛加德罗常数。

2、乳液聚合的平均聚合度:ρ为自由基生成速率或体系中总的引发速率,个 /mol3、乳液聚合的乳胶粒数:ρ:自由基的生成速率;u聚合物乳胶粒体系增加速率;k是常数,其值为0.37~0.53;asS 是乳化剂总的表面积,其中 as 是一个乳化剂分子的表面积;S是体系中乳化剂的总浓度。

第五章离子聚合(Ionic Polymerization)(1)阳离子聚合动力学阳离子聚合动力学研究较自由基聚合困难,因为阳离子聚合体系总伴有共引发剂,使引发体系复杂化;离子对和(少量)自由离子并存,两者的影响难以分离;聚合速率极快,引发和增长几乎同步瞬时完成,数据重现性差;很难确定真正的终止反应,稳态假定不一定适用等。

为了建立速率方程,多选用低活性引发剂,如SnCl4进行研究,并选择向反离子转移作为(单分子)终止方式,终止前后引发剂浓度不变。

得到聚合速率方程为推导如下:阳离子聚合机理为链引发反应链增长反应向反离子转移终止各步的速率方程如下引发增长终止式中为所有增长离对的总浓度K为引发剂、共引发剂配合平衡常数ki、kp、kt分别为链引发、增长、终止反应的速率常数引入稳态假定,代入引发和终止速率方程解得离子对总浓度代入链增长速率方程即得:(2)阳离子聚合平均聚合度阳离子聚合物的聚合度综合式可表示为式中、、分别代表单基终止、向单体转移和向溶剂转移终止对聚合度的贡献。