高一语文《祝福》第三课时

- 格式:pptx

- 大小:1.02 MB

- 文档页数:26

第二课《祝福》一、内容及解析1、内容:《祝福》描述了祥林嫂一生的悲惨遭遇,将祥林嫂的悲剧放在“祝福〞的热闹情景中来描写,刻画出祥林嫂周围的各类人对祥林嫂悲惨遭遇的各种态度,从而揭示出祥林嫂悲剧的社会根源。

2、解析:《祝福》以祥林嫂的悲惨遭遇为主体,采用倒叙手法,先写祥林嫂生活的社会环境和祥林嫂悲剧的结局,把祝福景象与祥林嫂的死连在一起,然后按时间顺序表达悲剧的主体部分,最后,仍以祝福情景作为尾声,深化故事主题。

祥林嫂的悲剧是一个社会悲剧,作者通过塑造祥林嫂这一典型人物,揭示了封建思想和封建礼教对中国劳动妇女的摧残。

二、目标及解析1、目标:〔1〕准确把握祥林嫂的形象特征,理解造成人物悲剧的社会根源,从而认识旧社会封建礼教的罪恶本质。

〔2〕学习本文综合运用肖像描写、动作描写、语言描写等塑造人物的方法。

〔3〕体会并理解本文环境描写的作用,理解本文倒叙手法的作用。

2、解析:〔1〕把握人物形象是理解小说反封建主题的关键,学习时,要通过对人物形象的分析把握来挖掘造成人物悲剧的社会根源。

〔2〕本文通过人物不同时期的肖像、动作、语言的描写来表现人物的悲惨遭遇,学习时可以通过这些买描写,尤其是人物眼睛的描写来分析人物形象,同时,学习这种塑造人物的方法。

〔3〕本文采用倒叙的手法来表达故事,因此,要了解小说的情节安排才能整体把握文章的内容。

文章把祥林嫂的悲剧故事放在祝福的情境中来表达是有其深意的,要注意理解环境描写的作用。

三、教学问题诊断分析1、文章为什么以“祝福〞为题是本文的难点,教师要引导学生分析“祝福〞与祥林嫂悲剧的关系。

2、探究祥林嫂悲剧的社会根源是学习本文的重点,理解祥林嫂悲剧的社会根源,也就明确了小说的主题思想。

四、教学支持条件1、重视预习环节,通过课前阅读全文了解小说内容。

2、师生互动,以学生为主体,教师引导学生梳理文章,把握课文主题。

3、可使用多媒体辅助教学。

五、教学课时:三课时六、教学设计过程〔一〕教学基本流程:〔二〕教学情境第一课时教学目标:1、了解小说的情节安排,概括各部分内容。

语文课文《祝福》教学教案该小说通过描述祥林嫂悲剧的一生,表现了作者对受压迫妇女的同情以及对封建思想封建礼教的无情揭露。

也阐述了像文中的“我”一样的启蒙知识分子,对当时人们自私自利以及世态炎凉的这一社会现状的无动于衷和不知所措。

接下来是小编为大家整理的语文课文《祝福》教学教案,希望大家喜欢!语文课文《祝福》教学教案一《祝福》教学设计的撰写【问题】“祝福”的隐喻意义是什么?【材料】教科书《祝福》,《呼兰河传——小团圆媳妇洗澡》,《家——鸣凤之死》,《绳子》【教学设想】要理解《祝福》言语的隐喻意义,需要有展现封建时代妇女悲惨命运的阅读材料,将学生带入到《祝福》的阅读语境中,通过主问题牵引、挖掘细节来领会狂欢背后隐藏的是一个受封建礼教摧残和迫害的农村妇女的悲剧。

基于此,本文的教学计划拟用四课时:第一课时学生阅读材料进入《祝福》教学语境,其余三课时分析文本。

【学习目标】通过挖掘细节、品读语言能深入文本,理解“祝福”的隐喻意义。

【过程设计】1.导入祝福,祝愿美好之意,在文中是一种祈求吉祥如意的祭祀形式。

那么我们如何解释在祝福狂欢下祥林嫂惨死的悲剧,不妨先来阅读萧红的《呼兰河传》和巴金的《家》中的截取的两段材料。

PPT展示《小团圆媳妇之死》(节选自萧红的《呼兰河传》)老胡家跳大神,就实在跳得奇。

用大缸给团圆媳妇洗澡,而且是当众就洗的……大神打着鼓,命令她当众脱了衣裳。

衣裳她是不肯脱的,她的婆婆抱住了她,还请了几个帮忙的人,就一齐上来,把她的衣裳撕掉了……很快地小团圆媳妇就被抬进大缸里去。

大缸里满是热水,是滚熟的热水。

她在大缸里边,叫着、跳着,好像她要逃命似的狂喊。

她的旁边站着三四个人从缸里搅起热水来往她的头上浇。

不一会,浇得满脸通红,她再也不能够挣扎了,她安稳地在大缸里边站着,她再不往外边跳了,大概她觉得跳也跳不出来了。

那大缸是很大的,她站在里边仅仅露着一个头……这时候,看热闹的人们,一声狂喊,都以为小团圆媳妇是死了,大家都跑过去拯救她,竟有心慈的人,流下眼泪来……她的婆婆过来,赶快拉了一张破棉袄给她盖上了,说:“赤身裸体羞不羞!” ……有的竟觉得困了,说他要回家睡觉去了。

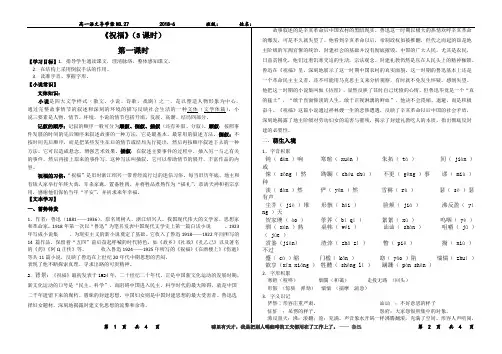

《祝福》(3课时)第一课时【学习目标】1.指导学生通读课文,理清脉络,整体感知课文。

2.在结构上采用倒叙手法的作用。

3.读准字音、掌握字形。

【小说常识】文体知识:小说是四大文学样式(散文、小说、诗歌、戏剧)之一,是以塑造人物形象为中心,通过完整故事情节的叙述和深刻的环境的描写反映社会生活的一种文体(文学体裁),小说三要素是人物、情节、环境。

小说的情节包括开端、发展、高潮、结局四部分。

记叙的顺序:记叙的顺序一般可分为顺叙、倒叙、插叙(还有补叙、分叙)。

顺叙:按照事件发展的时间的先后顺序来叙述故事的一种方法,它是最基本、最常用的叙述方法。

倒叙:不按时间先后顺序,而是把某些发生在后的情节或结局先行提出,然后再按顺序叙述下去的一种方法。

它可以造成悬念,增强艺术效果。

插叙:在叙述主要事件的过程中,插入另一与之有关的事件,然后再接上原来的事件写,这种写法叫插叙。

它可以帮助情节的展开,丰富作品的内容。

祝福的习俗:“祝福”是旧时浙江绍兴一带曾经流行过的迷信习俗。

每当旧历年底,地主和有钱人家举行年终大典,宰杀家禽,置备牲肉,并将牲品煮熟作为“福礼”,恭请天神和祖宗享用,感谢他们保佑当年“平安”,并祈求来年幸福。

【文本学习】一、蓄势待发1、作者:鲁迅(1881——1936),原名周树人,浙江绍兴人。

我国现代伟大的文学家、思想家和革命家。

1918年第一次以“鲁迅”为笔名发表中国现代文学史上第一篇白话小说。

1923年写成小说集,为现实主义的新小说奠定了基础。

它收入了鲁迅1918——1922年间所写的14篇作品,保留着“五四”前后奋起呼喊的时代特色,如《故乡》《社戏》《孔乙己》以及著名的《药》《阿Q正传》等。

收入鲁迅1924——1925年所写的《祝福》《在酒楼上》《伤逝》等共11篇小说,反映了鲁迅在上世纪20年代中期思想的苦闷,表现了他不断探索真理、寻求出路的可贵精神。

2.背景:《祝福》最初发表于1924年,二十世纪二十年代,正是中国新文化运动的发展时期。

《祝福》教学设计教学目标语言建构与运用熟悉课文,了解作者及写作背景,理清小说故事情节。

思维发展与提升体会并理解本文环境描写的作用,理解本文倒叙手法的作用;准确把握祥林嫂的形象特征,通过祥林嫂的变化,理解小说主题。

审美鉴赏与创造学习本文综合运用肖像描写、动作描写、语言描写等塑造人物的方法。

文化传承与理解深入探究造成祥林嫂悲剧的社会根源,从而认识旧社会封建礼教的罪恶本质。

教学重难点学习本文综合运用多种塑造人物的方法,培养学生鉴赏小说的能力。

深刻理解造成人物悲剧的社会根源,从而认识封建制度、封建礼教的罪恶本质。

教时安排三课时教学过程一、创设情境,导入新课在临近新年祝福的时候,鲁镇发生了一桩命案——一个年轻的老妇人死了。

那么,这个年轻的老妇人到底是谁呢?在她身上到底又发生了什么故事呢?谁又是这桩命案的始作俑者呢?带着这些疑问,让我们一同走进鲁迅先生的《祝福》,一起去深入了解体会文中受害者祥林嫂的悲惨命运。

(设计意图:提出疑问,引发学生思考,导入新课,激发学生兴趣。

)二、知人论世(PPT)1.介绍作者。

我们以前学过的《少年闰土》,它的作者是谁呀?鲁迅(1881一1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,我国现代伟大的文学家、思想家、革命家。

鲁迅的作品包括杂文、短篇小说、评论、散文、翻译作品,对于五四运动以后的中国文学产生了深刻的影响。

主要作品有:小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,杂文集《热风》《华盖集》《华盖集续编》《坟》《南腔北调集》《且介亭杂文》等。

2.介绍背景。

辛亥革命虽然推翻了清王朝,但反帝反封建的革命任务并没有真正完成,中国仍然处于帝国主义和封建主义的统治和压迫下,封建的思想观念和礼教仍然顽固地束缚着广大农民。

尤其是妇女,更是受尽了剥削和压迫,承受着难以想象的肉体上和精神上的双重重压。

因此,妇女的思想解放问题也成了这个时期鲁迅探索的主要问题。

正是在这样的背景下,鲁迅创作了小说《祝福》,深刻地揭露了封建礼教的流弊和余毒。

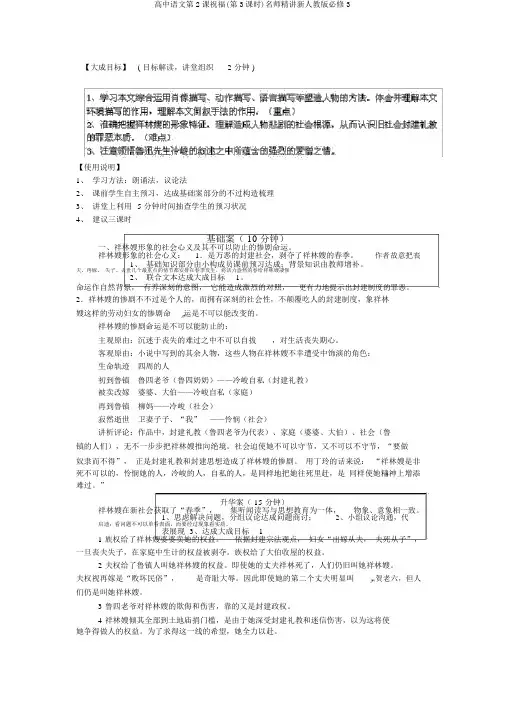

【大成目标】( 目标解读,讲堂组织 2 分钟 )【使用说明】1、学习方法:朗诵法,议论法2、课前学生自主预习,达成基础案部分的不过构造梳理3、讲堂上利用 5 分钟时间抽查学生的预习状况4、建议三课时基础案( 10 分钟)一、祥林嫂形象的社会心义及其不可以防止的惨剧命运。

祥林嫂形象的社会心义:1.是万恶的封建社会,剥夺了祥林嫂的春季。

作者故意把丧1、基础知识部分由小构成员课前预习达成;背景知识由教师增补。

夫、再嫁、失子、去世几个最重点的情节都安排在春季发生,将活力盎然的春给祥林嫂凄惨2、联合文本达成大成目标1。

命运作自然背景,有养深刻的意图,它能造成激烈的对照,更有力地提示出封建制度的罪恶。

2.祥林嫂的惨剧不不过是个人的,而拥有深刻的社会性,不颠覆吃人的封建制度,象祥林嫂这样的劳动妇女的惨剧命运是不可以能改变的。

祥林嫂的惨剧命运是不可以能防止的:主观原由:沉迷于丧失的难过之中不可以自拔,对生活丧失期心。

客观原由:小说中写到的其余人物,这些人物在祥林嫂不幸遭受中饰演的角色:生命轨迹四周的人初到鲁镇鲁四老爷(鲁四奶奶)——冷峻自私(封建礼教)被卖改嫁婆婆、大伯——冷峻自私(家庭)再到鲁镇柳妈——冷峻(社会)寂然逝世卫妻子子、“我”——怜悯(社会)讲析评论:作品中,封建礼教(鲁四老爷为代表)、家庭(婆婆、大伯)、社会(鲁镇的人们),无不一步步把祥林嫂推向绝境。

社会迫使她不可以守节,又不可以不守节,“要做奴隶而不得”,正是封建礼教和封建思想造成了祥林嫂的惨剧。

用丁玲的话来说:“祥林嫂是非死不可以的,怜悯她的人,冷峻的人,自私的人,是同样地把她往死里赶,是同样使她精神上增添难过。

”升华案( 15 分钟)祥林嫂在新社会获取了“春季”,集听闻读写与思想教育为一体,物象、意象相一致。

1、思虑解决问题,分组议论达成问题商讨;2、小组议论沟通,代启迪:看问题不可以单看表面,而要经过现象看实质。

表展现 3、达成大成目标11 族权给了祥林嫂婆婆卖她的权益。

祝福 (第3课时)[教学要点]1.分析小说中“我〞的形象及其把“我〞作为表达人的意义。

2.欣赏小说的对话描写及体味语句的深刻含意。

3.欣赏小说中的肖像描写。

[教学过程]一、导语设计同学们都熟知鲁迅的小说《一件小事》和《故乡》,都选择了第一人称的表达方式。

作品中的“我〞不仅在观照他人,而且也在剖析自己的灵魂。

其实,在鲁迅的《呐喊》《彷徨》集中采用这种表达方式的作品还有许多,这个现象很值得我们探讨。

下面,我们就一起来探讨《祝福》中“我〞的形象及采用这种方式的意义。

二、分析“我〞的形象及以“我〞为表达人的意义1.引导学生分析小说中“我〞的形象。

〔1〕提问:小说中的“我〞是一种什么身份的人?明确:“我〞是一个远离闭塞、衰败和萧索鲁镇社会环境,基本上摆脱了传统社会精神和道德观念禁锢的知识分子。

〔这一点可从“你是识字的,又是出门人,见识得多〞“谈话是总不投机〞等句子中看出〕〔2〕播放音乐《二泉映月》,指定一男生有感情地朗读语段——从“况且,一想到昨天遇见祥林嫂的事〞至“这样闷闷的吃完了一餐饭〞。

〔3〕学生思考:①如何理解“我〞对祥林嫂的回答“说不清〞。

②“我〞是否同情祥林嫂的命运,又如何理解“然而我的惊惶却不过暂时的事,随着就觉得要来的事,已经过去,并不必仰仗我自己的‘说不清’和他之所谓‘穷死的’的宽慰,心地已经渐渐轻松;不过偶然之间,还似乎有些负疚〞一句话。

明确:①对于祥林嫂灵魂有无的发问,“我〞的回答有三句话:“也许有〞,“也未必〞,“说不清〞。

第一句在“我〞是慰藉的话,在祥林嫂却是似疑实断的答案,这对祥林嫂“希望其有,又希望其无〞是一个冲击。

第二句在“我〞已意识到给对方增添了苦恼,于是支吾其辞,而在“祥林嫂〞由此获想到死后的痛苦,更加深了苦恼。

第三句“我〞的含混之辞,在祥林嫂心灵上掀起了更大的波澜,客观上加速了祥林嫂悲剧的到来。

总之,“我〞的动机是想帮助祥林嫂解除痛苦,然而,相反的结果却表现了“我〞的软弱无力。

祝福第三课时教学设计高中语文部编人教版必修下册(统编)《祝福》教学设计第三课时教学目标:1.分析^p 祥林嫂周围的人物;2.探讨祥林嫂的死因;3.归纳小说的主题。

教学重、难点:分析^p 祥林嫂周围的人物,探讨祥林嫂的死因。

课前准备:找出文中其他人物的描写,并在书中以旁批的形式进行分析^p 。

教学过程:一、课堂导入现代作家丁玲说:“祥林嫂是非死不行的,同情她的人和冷酷的人,自私的人,是一样把她往死里赶,是一样使她精神上增加痛苦。

”那么,同情她的人和冷酷的人,自私的人都有哪些?他(她)们是如何对待她的?二、深入探究任务1.速读课文,找出文中其他人物的描写,分析^p 其特点,并探讨他们与祥林嫂命运的关系。

明确:1.鲁四老爷:相关描写:书房的陈设大骂其新党骂祥林嫂是“谬种”细节探究:问题.为什么要描写四叔的书房?明确:书房可以看出四叔的思想旨趣的保守陈旧落伍,同时书房又有些破败,比如对联一半脱落,《康熙字典》未必完全,显示出四叔并非一个治学严谨的道学家。

“事理通达心气和平”的对联与他骂祥林嫂是谬种形成鲜明对比,具备讽刺意味,写出了四叔的虚伪。

人物特点:封建礼教的代言人,顽固、虚伪、自私、冷酷。

与祥林嫂悲剧命运的关系:正是他认为一嫁再嫁的祥林嫂败坏了风俗,即使捐了门槛,也不能参与祭祀,致使祥林嫂精神崩溃,最终沦为乞丐。

2.四婶:相关描写:看中作为女工的祥林嫂经常问起祥林嫂“眼圈有些红了”“祥林嫂,你放着吧!我来摆。

”“祥林嫂,你放着罢!我来拿。

”人物特点:善良有同情心受封建礼教和封建迷信的毒害很深与祥林嫂悲剧命运的关系:即使她同情祥林嫂,但内心还是认为祥林嫂是“不祥”之人,两次阻止祥林嫂参与祭祀,对祥林嫂也是一种精神上的打击。

3.鲁镇的民众相关描写:起初,他们是这样的:“陪出许多眼泪”“特意寻来”“一齐流下……眼泪”“叹息一番”“满足地去了”“纷纷评论”后来,他们是这样的:再不见有一点泪的痕迹几乎都能背诵一听到就厌烦得头痛似笑非笑地问她人物特点:他们对祥林嫂的态度,体现出的是看客的心理:猎奇、冷漠、麻木、愚昧、残忍。

第三课时教学目标:1.具体分析祥林嫂的形象。

2.理解封建礼教“吃人”的本质。

教学过程:一、导入新课小说的主题是靠人物形象来体现的,靠故事情节来表现的。

本节课就依照故事情节的开端、结局来具体分析其形象,领会主题。

二、自主、合作、探究1.开端部分:(阅读祥林嫂初到鲁镇部分思考)①祥林嫂为何到鲁镇做工?(34—35自然段)明确:祥林嫂是封建宗法制度的牺牲品,“父母之命、媒妁之言”。

②第一次去鲁镇是怎样的状态?后面又有什么变化?明确:文章第34自然段,正面描写了祥林嫂肖像(眼睛)和行动(变化),由此可见,她的要求极低,反衬出她在婆家的遭遇,她希望凭辛勤劳动来换取最起码的生活,寻找一条活路。

③鲁四老爷对雇佣祥林嫂最初是什么态度?明确:通过侧面描写,皱眉、寡妇④被抢走时,鲁四老爷说了两次“可恶”“然而”是什么含义?(37—38自然段)⑤祥林嫂是怎样对待使她“嫁而守寡”“备受虐待”的宗法制度的?小结:勤劳善良的祥林嫂想通过加倍的劳动来摆脱其悲惨的命运的愿望很快破灭了。

2.发展部分:祥林嫂被迫改嫁(54—65自然段)①为什么只有四婶还提出祥林嫂?明确:为后文的收留埋下伏笔。

②强迫改嫁说明了什么?“闹”得出格又反映了什么?这部分的结果怎样?a.旧社会劳动妇女没有地位;b.反抗(自发)想摆脱任人宰割的命运,但在当时的社会,她的反抗不可能有结果(受封建礼教思想虐害)以为改嫁是耻辱的。

c.结果嫁了,并有了一个儿子。

族权迫使她寡而再嫁;夫权又视此为奇耻大辱,使其忍辱含冤,永远生活在耻辱之中。

3.高潮部分:再到鲁镇(66—111自然段)①提问:再到鲁镇后肖像有哪些变化?从中反映出什么?明确:运用白描手法,在对比中显示人物内心的痛苦与悲哀,与第一次相比,两颊和眼睛发生了变化,说明她被迫改嫁,丧夫失子,精神上受到刺激,极度悲伤。

②小结人们对于其“嫁而再寡”的态度。

3.结局部分:死去临死前的肖像描写是怎样的?(已濒临死亡)从中反映出什么?(遭遇悲惨乞讨生活,精神麻木)结论:死于她生存的社会环境,是当时这个封建社会的宗法制度用政权、族权、神权、夫权四条线索,把祥林嫂活活勒死的。