中国古代史一轮复习(明清史)

- 格式:ppt

- 大小:1.95 MB

- 文档页数:51

中国古代史7 统一多民族国家的巩固与发展学历案设计【学习主题】统一多民族国家的巩固与发展是中国古代史的最后一个主题,也是七年级下册第三单元【课标要求】1.知道明朝的建立。

通过皇权的强化和“八股取士”,初步理解皇帝专权的弊端。

2.了解郑和下西洋的航海壮举;知道戚继光的抗倭斗争。

3.通过明长城和北京城的建筑,体会中国古代人民的智慧和创造力。

4.知道《本草纲目》《天工开物》《农政全书》等名著,了解明代的成就及影响。

5.了解李自成起义推翻明朝;知道满族入主中原。

6.了解郑成功收复台湾和清朝在台湾的建制;知道册封达赖和班禅与设置驻藏大臣;知道西北边疆的巩固。

认识台湾、西藏、新疆是中国不可分割的一部分。

7.通过清朝经济发展和人口增长的史实,了解清朝前期的兴盛。

8.通过军机处的设置与文化专制措施,认识君主专制在清代的极端强化。

9.以《红楼梦》和京剧为例,了解清代文学艺术的成就和特色。

10.通过清代中期以来的腐败现象和闭关锁国政策,了解中国开始落后于世界发展潮流。

【学习目标】1.通过课前填空、阅读教材、自主梳理基础知识,结合教师点拨,掌握本单元课标要求。

2.在教师的引导辅助下,形成这一阶段的知识框架,体会阶段特征。

通过对明清与西方的比较,了解明清时期逐渐落后与西方的表现。

3.通过秦长城和明长城对比,加强历史的纵向联系,了解这一时期的典型建筑,增强民族自豪感。

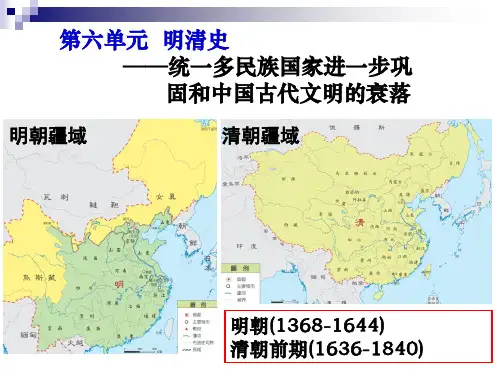

4.通过识读清朝疆域图,了解明清时期为了巩固统一多民族国家做出的努力。

5.通过展示唐到清的对外交往史实图,了解中国古代对外交往的政策变化,以及清朝后期闭关锁国的影响。

6.通过习题演练,掌握这一阶段试题考查方式,突破中考。

【评价任务】1.检测课前填空习题,自主复习结合教师点拨,落实课标要求。

(检测目标1)2.通过教师引导构建单元知识框架,体会阶段特征。

(目标检测2)3.对比秦长城和明长城,了解这一时期的典型建筑,增强民族自豪感。

(目标检测3)4.识读清朝疆域图,了解明清时期为了巩固统一多民族国家做出的努力。

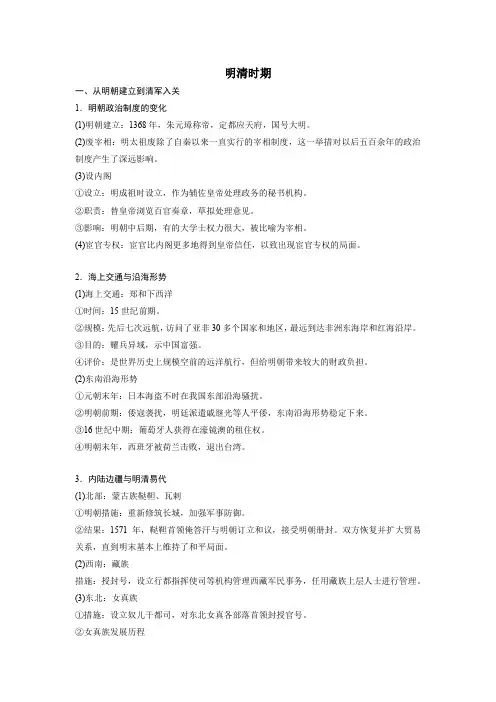

明清时期一、从明朝建立到清军入关1.明朝政治制度的变化(1)明朝建立:1368年,朱元璋称帝,定都应天府,国号大明。

(2)废宰相:明太祖废除了自秦以来一直实行的宰相制度,这一举措对以后五百余年的政治制度产生了深远影响。

(3)设内阁①设立:明成祖时设立,作为辅佐皇帝处理政务的秘书机构。

②职责:替皇帝浏览百官奏章,草拟处理意见。

③影响:明朝中后期,有的大学士权力很大,被比喻为宰相。

(4)宦官专权:宦官比内阁更多地得到皇帝信任,以致出现宦官专权的局面。

2.海上交通与沿海形势(1)海上交通:郑和下西洋①时间:15世纪前期。

②规模:先后七次远航,访问了亚非30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

③目的:耀兵异域,示中国富强。

④评价:是世界历史上规模空前的远洋航行,但给明朝带来较大的财政负担。

(2)东南沿海形势①元朝末年:日本海盗不时在我国东部沿海骚扰。

②明朝前期:倭寇袭扰,明廷派遣戚继光等人平倭,东南沿海形势稳定下来。

③16世纪中期:葡萄牙人获得在濠镜澳的租住权。

④明朝末年,西班牙被荷兰击败,退出台湾。

3.内陆边疆与明清易代(1)北部:蒙古族鞑靼、瓦剌①明朝措施:重新修筑长城,加强军事防御。

②结果:1571年,鞑靼首领俺答汗与明朝订立和议,接受明朝册封。

双方恢复并扩大贸易关系,直到明末基本上维持了和平局面。

(2)西南:藏族措施:授封号,设立行都指挥使司等机构管理西藏军民事务,任用藏族上层人士进行管理。

(3)东北:女真族①措施:设立奴儿干都司,对东北女真各部落首领封授官号。

②女真族发展历程16、17世纪之交,女真建州部首领努尔哈赤逐渐统一女真各部。

1616年,努尔哈赤称汗,国号大金。

1636年,皇太极称帝,改国号为大清。

(4)明清易代:1644年,明朝灭亡,清朝迁都北京。

二、清朝前中期的鼎盛与危机1.康雍乾时期的君主专制(1)总体特点:康雍乾时期,君主专制得到加强。

(2)奏折制度①形成:部分官员向皇帝单独呈送密封报告,皇帝亲手批阅后返回,不经过其他中转、收发环节,形成了奏折制度。

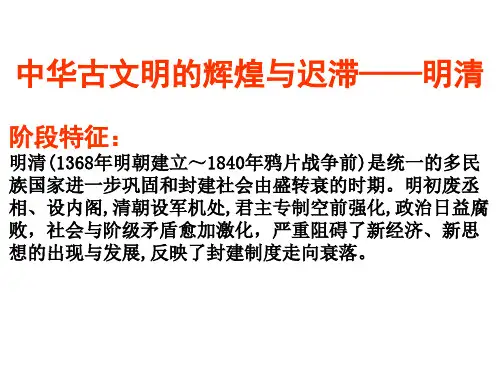

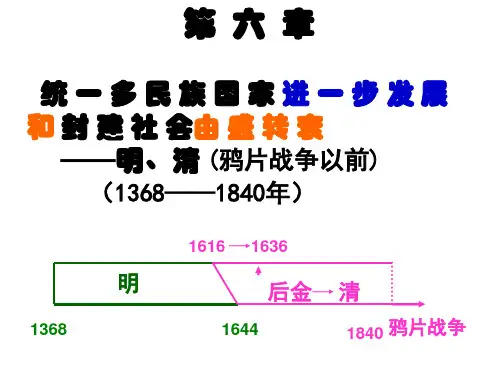

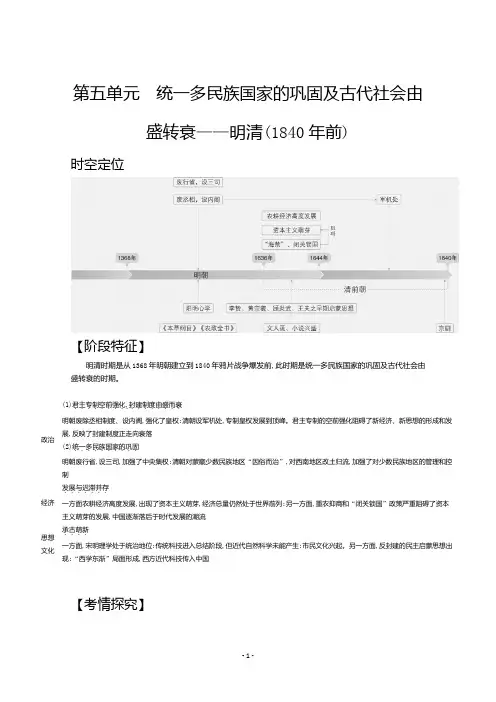

第五单元统一多民族国家的巩固及古代社会由盛转衰——明清(1840年前)时空定位【阶段特征】明清时期是从1368年明朝建立到1840年鸦片战争爆发前,此时期是统一多民族国家的巩固及古代社会由盛转衰的时期。

政治(1)君主专制空前强化........,.封建制度由盛而衰........明朝废除丞相制度、设内阁,强化了皇权;清朝设军机处,专制皇权发展到顶峰。

君主专制的空前强化阻碍了新经济、新思想的形成和发展,反映了封建制度正走向衰落(2)统一多民族国家的巩固..........明朝废行省,设三司,加强了中央集权;清朝对蒙藏少数民族地区“因俗而治”,对西南地区改土归流,加强了对少数民族地区的管理和控制经济发展与迟滞并存.......一方面农耕经济高度发展,出现了资本主义萌芽,经济总量仍然处于世界前列;另一方面,重农抑商和“闭关锁国”政策严重阻碍了资本主义萌芽的发展,中国逐渐落后于时代发展的潮流思想文化承古萌新....一方面,宋明理学处于统治地位;传统科技进入总结阶段,但近代自然科学未能产生;市民文化兴起。

另一方面,反封建的民主启蒙思想出现;“西学东渐”局面形成,西方近代科技传入中国【考情探究】5年考情备考策略考题分布考查角度考情综述全国课标Ⅰ卷2019,27,4分明朝地区经济的差异明清时期作为古代中国一个重要的“社会转型期”,是历年高考命题的重点。

近几年高考对本单元的考查,从知识分布上看,政治、经济、文化都有涉及,但主要集中在政治和经济上,尤以经济居多;从题型上看,既有选择题,也有非选择题,且非选择题的考查与近几年社会热点结合紧密(1)掌握明清时期的阶段特征,整理这一时期政治、经济、思想文化领域出现的变化,并注意分析变化的原因、影响(2)注意明清时期中国与西方各领域的对比与联系,把中国放在世界大势中去理解,培养学生的全球视野和时空观念(3)以史为鉴,注意这一时期的政治、经济、文化与时政热点的联系2018,27,4分明代的朝贡贸易——郑和下西洋时的“麒麟外交”2018,41,12分明清时期的基层治理2017,27,4分明朝经济发展冲击等级秩序全国课标Ⅱ卷2019,27,4分明朝商品经济的发展2018,27,4分明清时期昆曲的流行2017,27,4分明代中后期中枢决策过程的异变【考点集训】考点一君主专制中央集权发展到顶峰1.儒家学说倡导“宽刑慎杀”,强调执法有准、量刑有据。

中国古代史试题:元明清部分第一部分:名词解释斡脱钱,忽里勒台,站赤,南书房,军机处,一条鞭法,摊丁入亩,锦衣卫,薙发令土司制度,《明史》,票拟批红,东林党,奴儿干都司,黄册,十三行,怯薛,四大汗国,驱口,站赤,急递铺,宣政院,喇嘛教,八思巴,澎湖巡检司,黄道婆,靖难之役,瓜蔓抄,殿阁大学士,锦衣卫,粮长,南北二直隶,土木堡之变,南宫复辟,于谦,倭寇,利玛窦,建州女真,奴儿干都司,努尔哈赤,萨尔浒之战,袁崇焕,皇太极,满洲,盛京,矿监税使,魏忠贤,三饷加派,李自成,大顺军,张献忠,大西军,吴三桂,多尔衮,剃发,圈地,投充,督捕逃人,南明,嘉定三屠,迁海令,三藩之乱,噶尔丹,喀尔喀蒙古,大小和卓,伊犁将军,驻藏大臣,《钦定西藏章程》,达赖,班禅,金瓶掣签制,避暑山庄,外八庙,土尔扈特,明发,廷寄,理藩院,总督,巡抚,牌甲制,八旗,绿营兵,官缺制,幕府制,更名田,地丁制,天地会,雅克萨,王学,黄宗羲,乾嘉学派,《永乐大典》,《古今图书集成》,《四库全书》,改土归流第二部分:简答题1.蒙古西征及其后果2.简述元朝民族等级制度的内容和影响3.简述明代商品经济的发展与农村生产关系的变迁4.简述张居正改革的主要内容5.简述郑和下西洋的目的及意义6.简述清朝议政王大臣会议的发展兴衰7.简评行省制度8.简述明清时期地理学、史学方面的主要成就9.简述清代对西藏的管理措施10.明朝地方最高行政机构的具体情况是什么?11.明代科举制的具体情况是什么?12.一条鞭法的内容是什么,有什么意义?13.什么叫东林党,如何看待它同阉党的斗争?14.清代为什么实行摊丁入亩,其内容和意义是什么,带来怎样的严重社会后果?15.《尼布楚条约》的性质、内容、意义是什么?16.明清思想家有哪些特别的理论贡献,与历史发展趋势的关系如何?第三部分:论述题1.简述你对忽必烈推行“汉法”的评价2.谈谈你对“明清易代”观的看法3.简述元明清时代科举制度的发展与变迁4.论明朝内阁制度的演变5.试论清朝君主专制制度强化的表现6.试论明清时代的文化高压政策7.清代处于封建末世,总体趋于衰落,却出现了长达一个多世纪的康熙乾隆盛世,如何分析这种历史现象?第四部分:材料分析题4. 阅读下面四段史料,然后回答:1、四段材料反映了元朝什么现象? 2、对此现象谈谈你的看法。

第12讲明至清中叶的经济与文化课标要求了解明清时期社会经济、思想文化的重要变化。

考点定位 1.明清时期农业、手工业、商业与城市发展的表现及原因。

2.明末清初思想活跃的原因、代表人物、内容。

3.明清小说与戏曲、科技取得重要成就的原因、表现。

主题一明清社会经济的发展与局限1.经济的发展领域表现意义农业玉米、甘薯等高产粮食作物引进提高了粮食总产量出现多种经营,经济作物品种繁多,种植广泛推动手工业、商业发展兼营产品初级加工或相关副业增加收入,推动手工业发展手工业开设工场,使用自由雇佣劳动生产新的经营方式,资本主义萌芽商业白银大量流入长途和大额贸易得到发展,有利于商业资本的集聚出现实力雄厚的商人群体,如徽商和晋商商品经济进入新的繁荣期以经济功能为主的工商业市镇兴起,商业活跃,人口密集,成为地区贸易网络的核心思维点拨商帮的形成明朝中期后,由于商业竞争的加剧,一些商人为壮大队伍、扩大资本、增强竞争实力,便以地域为中心,以血缘乡谊为纽带,自发组成了既“亲密”又松散的商人群体。

他们凭借群体的力量,操纵某些地区、某些行业的商业贸易,从而赢得高额利润。

2.局限(1)经济:男耕女织、自给自足的传统小农经济还占据压倒优势。

(2)政治:日益僵化的专制统治,也压制和阻碍着社会的进步和转型。

视角明清经济领域出现的新现象材料江浙地区,在很早以前就是我国的粮仓。

……而到康、雍、乾时期,“本地(江浙地区)所产米谷,不足供食用”,过去的“苏湖熟,天下足”变成了“湖广熟,天下足”。

此时,江浙地区经济作物广泛种植,粮食不能自给。

松江种稻之地只占1/3,每年都从外地运进大量粮食,特别是集中了大批非农业人口的工商业城镇,更是家无隔宿之粮,江浙市镇更是如此。

——摘编自戴逸《简明清史》根据材料,指出该时期江浙地区农业种植结构有何调整,并结合所学知识概括该时期长三角地区商业发展的表现。

试答:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________答案农业:粮食作物种植减少,经济作物种植增加。

中国古代史单元复习七年级下册第三单元明清时期:统一多民族国家的巩固和发展一.知识回顾二.知识落实1.明清时期的时代特征是:统一多民族国家的巩固与发展。

2.全国性统一政权中,由少数民族建立起来的是:元、清。

3.明朝强化皇权措施:(1)改革行政机构:①在地方:废行省,设三司。

②在中央:废丞相和中书省,权分六部。

(2)设立厂卫特务机构。

(3)思想上:八股取士。

4.朱元璋改革行政机构的突出特点:皇权高度集中,君主专制大大加强。

防止朝臣和地方官员专权。

5.皇帝专权的弊端:地方政府必须严格服从中央政府的命令,没有独立性;不能广泛吸纳建议,容易形成专权,出现偏颇决策,不利于提高工作效率,给明朝统治埋下了危机。

6.丞相的设立与废除分别是:秦朝与明朝7.明朝对外友好往来的史实:郑和下西洋8.郑和下西洋目的:提高明朝在国外的地位和威望9.郑和下西洋意义:①增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来;②开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线;③为人类的航海事业作出了伟大贡献。

10.明朝对外关系抗击外来侵略的史实:戚继光抗倭。

是一场反侵略的战争,戚继光是民族英雄。

11.明朝的主要科技成就:李时珍《本草纲目》;宋应星《天工开物》被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”。

徐光启《农政全书》:是明代末年一部重要的农业科学巨著。

12.明朝建筑的主要成就:明长城、北京城13.推翻明朝的是:李自成农民起义14.清朝统一多民族国家的巩固和发展的措施对外:郑成功收复台湾;康熙帝打败沙俄,取得雅克萨之战胜利,签订《尼布楚条约》。

对内:台湾地区的管辖:1684年,清朝设置台湾府,隶属福建省。

西藏地区的管辖:册封达赖、班禅。

设驻藏大臣。

金瓶掣签,西北地区的管辖:康熙帝平定噶尔丹叛乱;乾隆帝平定大、小和卓叛乱。

设伊犁将军。

驻扎军队,设置哨所。

土尔扈特部回归祖国15.清朝对西藏和新疆的治理,对统一多民族的巩固和发展的作用:加强了西藏、新疆与中央政府的联系;保持了西藏、新疆秩序稳定,促进了汉族和少数民族经济文化交流,使统一多民族国家得到巩固和发展。