第15课 两汉的科技和文化

- 格式:doc

- 大小:28.50 KB

- 文档页数:4

部编版七年级上册历史第15课《两汉的科技和文化》教学反思本文是一篇关于部编版七年级上册历史第15课《两汉的科技和文化》教学反思的文章,从教学目标、教学内容、教学方法、教学效果等几个方面进行总结分析。

一、教学目标本课教学目标是通过学习两汉时期的科技和文化,让学生了解中国科技与文化的发展历程,培养学生对传统文化的兴趣和热爱,提高历史文化素养。

在教学中,我们特别注重以下几个方面的培养:1.理解和掌握科技和文化的基本概念。

2.了解两汉时期的科技发展与成就,如农业、铁器制造、航海、纸张等。

3.了解两汉时期的文化发展与成就,如儒学、佛教、文学艺术等。

4.体会科技与文化对社会发展的推动作用,认识科技与文化的紧密联系。

二、教学内容本课教学内容主要包括两部分:科技和文化。

其中,科技部分包含农业、铁器制造、造纸、航海等方面;文化部分包含儒学、佛教、文学艺术等方面。

教学中,我们依据教材的内容设计了有针对性的教学活动,如通过图片、视频展示等方式介绍一些有代表性的科技成就,让学生更加直观地了解科技的发展和变化;通过教师的讲解和学生小组合作探究,让学生更好地理解文化的内涵和特点;通过相关课外阅读的推荐,激发学生兴趣,拓展知识面。

三、教学方法本课教学采用“多媒体教学+小组探究+课外阅读”等多种教学方法,注重学生的学习主动性和合作精神,充分调动学生的积极性和创造性,从而实现教学目标。

1.多媒体教学通过图片、视频等多媒体内容展示,让学生更加直观地了解科技与文化的发展变化,提高学生的理解和感知能力。

2.小组探究将学生分成小组,以小组形式探究课本和其他资料,使学生能够充分发挥自身的思考和探究精神,提高学生的合作能力和人际交往能力。

3.课外阅读通过对相关课外书籍的推荐和引导,增加学生的知识面,加深对课堂内容的理解和体会,并增强学生的学习兴趣。

四、教学效果经过本课的教学,学生在知识水平、思维能力和文化素养等方面都有了长足的提高。

具体表现在以下几个方面:1.知识水平学生了解了两汉时期的科技和文化的主要特点和表现形式,掌握了有关科技和文化的基本概念和发展历程,学生能够自如地运用所学知识,表达对古代文化的理解和体会。

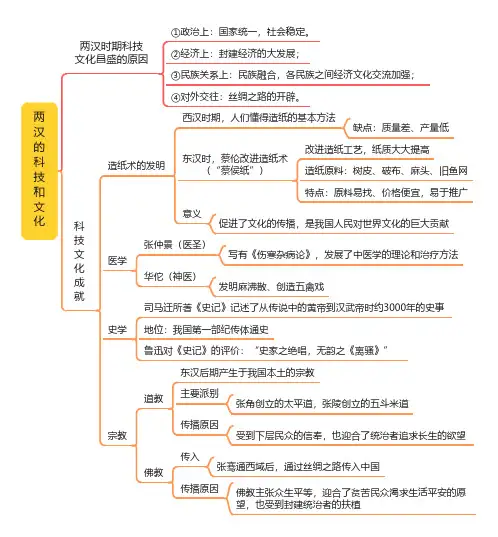

两汉的科技和文化

两汉时期科技

文化昌盛的原因

①政治上:国家统一,社会稳定。

②经济上:封建经济的大发展;

③民族关系上:民族融合,各民族之间经济文化交流加强;

④对外交往:丝绸之路的开辟。

科

技

文

化

成

就

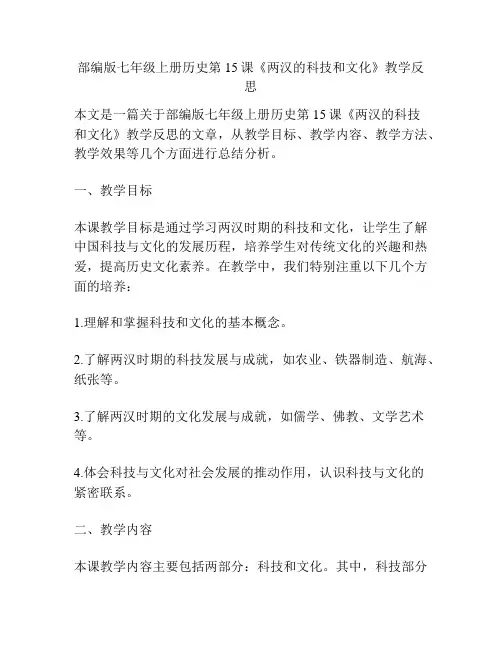

造纸术的发明

西汉时期,人们懂得造纸的基本方法

缺点:质量差、产量低

东汉时,蔡伦改进造纸术

(“蔡侯纸”)

改进造纸工艺,纸质大大提高

造纸原料:树皮、破布、麻头、旧鱼网

特点:原料易找、价格便宜,易于推广

意义

促进了文化的传播,是我国人民对世界文化的巨大贡献医学

张仲景(医圣)

写有《伤寒杂病论》,发展了中医学的理论和治疗方法

华佗(神医)

发明麻沸散、创造五禽戏

史学

司马迁所著《史记》记述了从传说中的黄帝到汉武帝时约3000年的史事

地位:我国第一部纪传体通史

鲁迅对《史记》的评价:“史家之绝唱,无韵之《离骚》”

宗教

道教

东汉后期产生于我国本土的宗教

主要派别

张角创立的太平道,张陵创立的五斗米道

传播原因

受到下层民众的信奉,也迎合了统治者追求长生的欲望佛教

传入

张骞通西域后,通过丝绸之路传入中国

传播原因佛教主张众生平等,迎合了贫苦民众渴求生活平安的愿

望,也受到封建统治者的扶植。

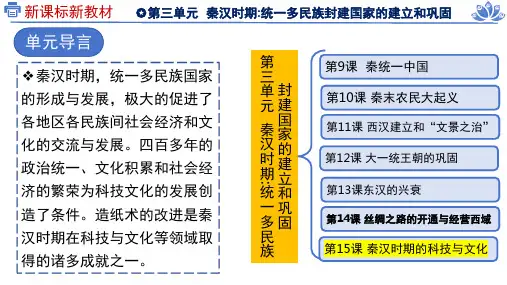

第三单元秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固第15课《两汉的科技和文化》教学反思《两汉的科技和文化》这一课选自部编版《中国历史》七年级上册第三单元“秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固”。

两汉是统一多民族国家的重要发展时期,两汉政治统一、经济繁荣为两汉科技文化发展创造了有利条件,而两汉的科技文化是两汉政治经济繁荣的反映。

从单元内容上看,前面已经学习了两汉的政治和经济,所以本节课与前面所学内容起到了相呼应的作用。

但这毕竟是一段发生在大约两千年前的历史,初一学生又是初次接触历史学科,于是,如何在激发学生兴趣的同时保证课堂教学的有效性,是备课过程中我一直高度关注的核心。

功夫不负有心人,在一次又一次地设计与修改之后,今天我圆满地完成了本课教学。

本节课的教学中,我认为以下几方面做得比较好:1、主题鲜明,立意新颖对于现在的学生来说,这段发生在两千年前的历史,肯定会让他们觉得陌生。

为了减少学生对新知识的紧张感并尽快激发兴趣,我把“工匠精神”设计为本课主题,所有环节的教学都紧紧围绕这个主题展开,即丰富了课堂活动,又提升了教学层次。

本课以“你知道的工匠?”和“你对工匠精神的理解?”两个问题导入,在简短的师生互动中,学生很快便投入课堂,对本课知识有了初步感知。

主要的教学环节设置了四个篇目,每个篇目都通过对两汉时期某一项科技或文化领域的成就来探讨“工匠精神”的一个内涵,具体为:第一篇,通过整理两汉时期科技和文化领域杰出人物及其成就,感知“工匠精神”的第一层内涵是“高超的技艺”;第二篇,通过学习蔡伦改进造纸术和佛道两教的传播,感知“工匠精神”的第二层内涵是“追求突破的创新精神”;第三篇,通过学习张仲景和华佗,感知“工匠精神”的第三层内涵是“追求卓越的恒心”;第四篇,通过学习司马迁和《史记》,感知“工匠精神”的第四层内涵是“坚忍不拔的品质”。

最后,通过对历史的反思,我带领学生再一次深刻体会“工匠精神”,让他们知道两汉科技和文化繁荣的背后,还有工匠精神的支撑,当今中国要实现民族复兴也需要每个人发挥工匠精神。

第15课秦汉时期的科技与文化考点一、造纸术的发明1.纸的发明:西汉时期,人们已经掌握了造纸的基本方法。

2.东汉蔡伦改进造纸术(“蔡侯纸”)(1)造纸原料:树皮、破布、麻头、旧鱼网等植物纤维。

(2)蔡侯纸的特点:原料易找,价格便宜,易于推广。

3.影响(1)中国:纸的使用日益普遍,纸逐渐取代简帛,成为人们广泛使用的书写材料,也便利了典籍的流传。

(2)世界:中国的造纸术辗转流传到世界各地。

造纸术的发明,是中国对世界文明的伟大贡献之一。

考点二、医学、数学与农学的成就一、医学1.张仲景(东汉医圣)(1)成就:①写成《伤寒杂病论》,发展中医学的理论和治疗方法,总结多种疾病的症候,提出在诊断上要辨证分析病情,然后对症治疗。

②发展了“治未病”的思想,提倡预防疾病。

(2)贡献:张仲景是中医临床理论体系的开创者,为中医药学的发展作出巨大贡献。

2.华佗(东汉名医)成就:①擅长用针灸、汤药为人治病,实施外科手术。

②发明“麻沸散”(古代麻醉剂)。

③创编“五禽戏”,强身健体。

1.诞生:约公元前6世纪,产生于古代印度2.主张:众生平等。

迎合了贫苦民众渴求生活平安的愿望。

3.传入中国:两汉之际经丝绸之路传入中国。

4.中国传播:汉明帝时,西域的僧人运载佛经到洛阳,得到上层统治阶级的扶持,5.意义:丰富了中国文化,在社会、思想、文学以及建筑、罪刻、绘画等方面产生深远影响。

【拓展】结合当时社会情况,说说百姓信奉道教、佛教的原因?①得到统治者的提倡和扶植。

②社会动荡不安,迎合了贫苦民众渴求生活平安的愿望。

第15课两汉的科技和文化造纸术的发明o造纸术发明前:1、古人在甲骨和简帛或者在青铜器上书写刻画。

2、秦汉时期都用简帛书写,因此后人用“册”“编”“卷”来称书籍的篇幅。

o造纸术:西汉时期,人们就懂得了造纸的方法。

o改进造纸术:东汉时,宦官蔡伦改进造纸术,纸的质量大大提高。

o造纸术发明的影响:造纸术的发明,是中国对世界闻名的伟大贡献之一。

张仲景和华佗o张仲景:东汉末年名医,是中医临床理论体系的开创者,为中医药学的发展作出了巨大贡献,被后世称为“医圣”。

代表著作:《伤寒杂病论》。

主要内容:《伤寒杂病论》发展了中医学的理论和治疗方法,总结了各种疾病的症候,提出了在诊断上要辩证分析病情,然后对症治疗,提出了“治未病”理论,提倡预防疾病。

o华佗:东汉末年名医医术:擅长用针灸、汤药为人治病,而且能实施外科手术。

医学成就:发明了“麻沸散”,还创造了“五禽戏”,帮助人们强健身体。

历史巨著《史记》o作者:汉朝的伟大史学家司马迁。

o体例:《史记》是我国古代第一部纪专体通史。

o内容:记述了从传说中的黄帝到汉武帝时约3000年的史实,肯定他们功绩也揭露了他们的腐朽和罪恶。

o文学价值:《史记》文笔优美,所记任务形象生动,在文学史上也有崇高的地位。

道教和佛教o道教兴起背景:东汉末年,极度苦难的人们需要寻找精神上的寄托。

o道教代表:太平道:张角创立。

五斗米道:张陵创立。

o佛教创立时间地点:公元前6世纪的印度。

o创始人:乔达摩悉达多,又称释迦牟尼。

o主张:众生平等,因此迎合了贫苦民众渴求生活平安的愿望,得以传播。

o传入:张骞通西域后,佛教通过丝绸之路传入中国。

o发展:东汉明帝时,佛经运到洛阳,得到统治阶级的扶持,逐步在社会上传播开来。

o影响:丰富了中国文化,在社会、思想、文学以及建筑、雕刻、绘画等方面产生了深远影响。

1、西汉时期,人们就懂得了造纸的方法。

东汉时,宦官蔡伦改进造纸术。

2、东汉末年名医张仲景是中医临床理论体系的开创者,为中医药学的发展作出了巨大贡献,被后世称为“医圣”。

《两汉的科技和文化》说课稿一、说教材分析教材,是上好一堂课的前提和基础。

下面,我来谈谈对教材的理解。

《两汉的科技和文化》是部编版《中国历史》七年级上册第三单元第15课的内容。

本课由“造纸术的发明”“张仲景与华佗”“历史巨著《史记》”“道教与佛教”四个子目组成,主要讲述了造纸术的发明改进对文化传播的重大影响、华佗与张仲景的医学成就以及司马迁的史学成就、佛教与道教在两汉时期的传播,与前面所学的经济繁荣遥相呼应。

通过本课的学习可以认识到文化的繁荣是经济繁荣的表现之一,地位非常重要。

二、说学情要想上好一堂历史课,不仅要深入分析教材,还要对学情有所把握。

七年级的学生对历史有较强的好奇心和求知欲,他们一方面带有低学段学生的特点,希望老师讲课内容新鲜、充实、饶有趣味,最怕空洞的说教;另一方面已具备接受较系统的知识、理解一些问题的能力。

因此在整个教学过程中我会采取多种教学方法,提升课堂的趣味,并进行系统归纳,使学生更好的进入到我的课堂中来。

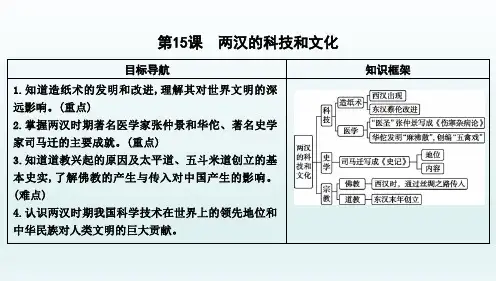

三、说教学目标教学目标是课堂的指挥棒,是教学行为的指路灯,因此我依据新课标的理念依据学生的具体情况设计了如下的教学目标:【知识与能力】能复述华佗与张仲景的医学成就以及司马迁的史学成就,了解佛教与道教的发展历程,分析造纸术的重大意义。

【过程与方法】通过阅读史料,提高总结、归纳、概括历史信息的能力,树立论从史出、史论结合的史学意识;通过讨论造纸术发明的重大意义,学生提高自主探究与合作的能力。

【情感态度与价值观】认识到两汉时期的科技发明对人类文明的巨大贡献,通过对司马迁等人的认识,学习其坚忍不拔,为理想奋斗终生的坚强意志。

四、说教学重难点基于对教学目标的分析,我确定以下教学重点和难点。

【重点】两汉时期科技与文化成就的相关史实。

【难点】造纸术的发明与改进对文化传播的重大意义。

五、说教学方法为了突出重点、突破难点,我主要采取的教学方法有情境教学法、史料教学法和小组讨论法等。

六、说教学过程接下来,我具体谈谈这堂课的教学过程。

《两汉的科技和文化》教学设计方案(第一课时)一、教学目标:1. 学生能够理解并掌握两汉时期的科技成就,如造纸术、指南针等,以及当时的文化特征和影响。

2. 培养学生的历史认识和文化认同感,理解科技和文化对国家发展的重要性。

3. 通过小组讨论和分享,提高学生的团队合作和表达能力。

二、教学重难点:1. 教学重点:两汉时期的科技成就和文化特征,以及其对当时和后世的影响。

2. 教学难点:如何引导学生理解并认同科技和文化对国家发展的重要性,以及如何将历史知识与现实生活联系起来。

三、教学准备:1. 准备相关的历史资料和图片,以便在教室上展示。

2. 准备小组讨论的题目,以引导学生进行讨论。

3. 制作一个简单的PPT,用于展示两汉时期的科技和文化。

4. 确保教室设备良好,以保证教学的顺利进行。

四、教学过程:(一)导入新课1. 观看视频《汉朝的科技和文化》片段,提问:视频中展示的是哪个朝代的科技和文化?2. 引出课题:两汉的科技和文化。

(二)新课讲授1. 讲授第一部分:两汉的科技成就(1)介绍造纸术和指南针的相关知识。

(2)观看造纸术和指南针的演变过程图片,了解其发展历程。

(3)讨论:造纸术和指南针的发明对世界文明产生了怎样的影响?(4)提问:除了造纸术和指南针,还有哪些两汉时期的科技成就?2. 讲授第二部分:两汉的文化发展(1)提问:两汉时期,文学、史学、艺术方面有哪些重要的发展?(2)举例说明两汉时期的文学、史学、艺术作品,如《史记》、《汉书》等。

(3)讨论:两汉文化的发展对后世产生了怎样的影响?3. 提问:两汉时期的科技和文化有何特点?4. 总结:两汉时期的科技和文化成就,体现了中国古代文明的璀璨,也体现了中华民族的智慧和创造力。

(三)教室活动1. 小组讨论:选择一个你感兴趣的两汉时期的科技或文化成就,分析其产生的原因和影响。

2. 小组展示:每个小组选派一名代表,向全班同砚介绍他们的讨论效果。

3. 师生点评:教师对各小组的讨论效果进行点评,鼓励创新思维,引导深入思考。

新2024秋季七年级统编版历史上册第15课两汉的科技和文化听课记录教学目标(核心素养)1.历史解释:学生能够理解并解释两汉时期在科技和文化方面的重要成就及其对社会发展的贡献。

2.史料实证:通过搜集和分析历史资料,学生能够验证两汉科技文化成就的真实性和影响。

3.时空观念:在时空中定位两汉时期的科技文化成就,理解其在历史长河中的位置。

4.家国情怀:激发学生对古代中国科技文化的自豪感,增强文化自信心。

导入教师行为:1.1 展示一段关于汉代科技或文化的短片或图片集,如张衡的地动仪、司马迁的《史记》等,引发学生兴趣。

1.2 提问:“同学们,你们知道这些图片或视频展示的是哪个朝代的科技文化成就吗?它们为什么能够流传至今,并对后世产生深远影响呢?”学生活动:•学生观看短片或图片集,尝试回答教师的问题,对两汉时期的科技文化产生初步的好奇心和探索欲。

过程点评:•导入环节通过视觉刺激和设疑,有效激发了学生的学习兴趣,为后续学习营造了良好的氛围。

教学过程重点一:两汉时期的科技成就教师行为:2.1 介绍张衡及其发明的地动仪,讲解其科学原理和历史意义。

2.2 引导学生分组讨论,每组选择一个两汉时期的科技成就进行深入探究,如造纸术、数学成就(如《九章算术》)等。

学生活动:•学生认真听讲,记录关键信息。

•分组讨论,利用教材、网络资源等搜集资料,准备向全班汇报探究成果。

过程点评:•分组探究的方式培养了学生的自主学习能力和团队合作精神,通过深入探究加深了对两汉科技成就的理解。

重点二:两汉时期的文化繁荣教师行为:3.1 讲述司马迁撰写《史记》的艰辛历程,强调其在中国史学史上的地位。

3.2 引导学生分析两汉文学(如汉赋、乐府诗)、艺术(如汉画像石、壁画)等方面的成就,探讨其对后世的影响。

学生活动:•学生聆听教师讲述,感受司马迁的坚韧精神。

•小组讨论,分析两汉文化的特点及其影响,准备分享见解。

过程点评:•通过讲述与讨论相结合的方式,学生不仅了解了两汉文化的具体成就,还学会了如何分析和评价历史文化遗产。

人教版历史七年级上册第15课《两汉的科技和文化》说课稿1一. 教材分析《两汉的科技和文化》是人教版历史七年级上册第15课的内容。

这一课主要介绍了两汉时期的科技和文化发展,包括农业、手工业、商业、医药、文学、艺术等方面的内容。

通过学习这一课,学生可以了解两汉时期我国科技和文化的繁荣和发展,认识这一时期对后世的影响。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对古代科技和文化有一定的了解。

但他们对两汉时期的具体科技和文化发展可能还不够熟悉,需要通过学习来进一步掌握。

此外,学生可能对一些专业术语和概念感到困惑,需要在教学中进行解释和引导。

三. 说教学目标1.知识与技能:通过学习,学生能够了解两汉时期的农业、手工业、商业、医药、文学、艺术等方面的科技和文化成就。

2.过程与方法:通过自主学习、合作讨论等方式,学生能够培养史料分析、批判性思维等历史学科素养。

3.情感态度与价值观:通过学习,学生能够认识到两汉时期科技和文化的繁荣和发展,增强民族自豪感,培养对历史文化的尊重和热爱。

四. 说教学重难点1.重点:两汉时期的农业、手工业、商业、医药、文学、艺术等方面的科技和文化成就。

2.难点:对两汉时期科技和文化发展的原因和影响的深入理解。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用问题驱动、案例教学、合作讨论等教学方法,引导学生主动探究和思考。

2.教学手段:利用多媒体课件、历史图片、文献资料等教学手段,生动展示两汉时期的科技和文化发展。

六. 说教学过程1.导入:通过展示两汉时期的文物图片,引发学生对这一时期科技和文化的兴趣,导入新课。

2.自主学习:让学生阅读课文,了解两汉时期的农业、手工业、商业、医药、文学、艺术等方面的科技和文化成就。

3.合作讨论:分组讨论两汉时期科技和文化发展的原因和影响,分享各自的学习心得和观点。

4.课堂讲解:根据学生的讨论结果,进行课堂讲解,重点阐述两汉时期科技和文化发展的特点和意义。

尊敬的各位评委,大家好!今天我说课的题目是《两汉的科技和文化》。

根据新课标的理念,接下来我将从教材分析、学情分析、教法与学法、教学过程、设计感悟五个方面来阐述自己的教学构想。

一、说教材

(分析教材,是上好一堂课的前提和基础)

1、教材的地位和作用:

《两汉的科技和文化》是人民教育出版社《中国历史》七年级上册第三单元第15课的内容。

本课主要讲述了造纸术的发明和改进,华佗与张仲景的医学成就,司马迁的史学成就、佛教与道教在两汉时期的传播。

从世界科技文化史上来看,两汉时期的科技文化在当时的世界处于领先地位。

从单元内容上看,前面学习了两汉时期的政治与经济,本节课学习两汉的科技和文化,两汉政治统一和经济繁荣为两汉科技文化创造了有利条件,而两汉的科技文化是两汉政治经济繁荣的反映,因此,本节课与前面所学内容相互衔接、互为因果,共同构成两汉的完整的发展史。

同时借助两汉时期的科技文化成就,增强学生的民族自豪感,进而培养学生的家国情怀。

2、教学目标

(1)知识与能力:

①掌握造纸术发明与改进的基本史实,了解造纸术对人类文化发展的贡献。

②识记两汉时期著名的医学家及其成就。

理解华佗发明“麻沸散”的意义和张仲景被称为“医圣”的原因。

③掌握《史记》的作者、体例、内容及其史学价值和文学价值

④知道道教兴起和佛教传入及其发展状况,理解宗教得以传播的原因及其对中国传统文化的影响。

(2)过程与方法:

①以问题为导引,让学生初步感知教材,培养学生的自主学习能力。

②以史料为载体,训练学生的史料分析能力,做到论从史出、史论结合,培养学生的历史学科的核心素养

③以小组合作的形式探究,进行深度学习,培养学生的合作意识和辩证思维能力

(3)情感、态度与价值观:

①通过学习两汉时期的科技,帮助学生认识到当时我国科技在世界领先地位和中华民族对人类文明的巨大影响,加深学生对中国历史和文化的认同感,增强民族自信心和民族自豪感。

②了解司马迁撰写《史记》的经历和《史记》的内容,培养学生独立思考、求真务实的学风,注重学习与实践的结合。

3、教学重、难点

(1)教学重点

重点:造纸术的发明与改进,司马迁和《史记》;

(2)教学难点

难点:佛教和道教得以传播的原因和对我国古代社会发展产生的影响

二、说学情

2、不足:农村中学的学生由于受到活动范围、家庭条件,学习习惯等方面的制约,大部分

学生的自学能力差,阅读面窄,认知基础薄弱,对事物的理解能力跟不上教师的节奏突破:将教材知识点直观化,形象化,借助活动,图片,视频等创设趣味性的问题情境,达到深入浅出的效果,为学生提供充分自我发挥和展示的空间。

三、说教法和学法

(1)说教法

为了突出重点突破难点,我主要采取的教学方法有读书指导法、情境教学法、交互式教学法、五步教学法等。

(2)说学法

苏霍姆林斯基斯基说过“没有这种自我肯定的体验,就不可能有对知识的真正兴趣”,为了体现学生的主体地位,我采用的学法有自主学习法、情境体验法、合作探究法等。

四、说教学过程

教学思路:以启发式和交互式为主要教学方法,充分发挥教师的主导作用和学生的主体作用;以“参观两汉时期的科技文化展览”为线索在参观的过程中,了解两汉科技文化成就,感受我们古代人民的勤劳与智慧以及中华民族对人类文明的巨大贡献激发学生爱国主义情感,并使这种爱国主义情感贯穿整个教学过程。

环节一:导入新课

众所周知,一堂历史课如果有好的开头, 就能抓住学生的求知心理,使他们心怀期待地投入到学习中去。

导入:上课前展示中国的新四大发明图片(高铁、扫码支付、共享单车和网络购物),然后询问学生中国古代的四大发明有哪些?

[设计意图] 以新时代学生熟知的事物导入,可以调动学生学习的积极性,有效激发学生的学习兴趣,从而进入新课的学习。

环节二:新课教学

(一)科技馆—一纸乾坤

①回顾造纸术出现以前人们使用的书写材料有哪些(陶器、龟甲、兽骨、青铜器、竹简、丝帛)并说一说这些书写材料有什么弊端,通过比较来认识造纸术的优点。

②接着展示东汉造纸术流程图,以图片直观的形式,引导学生熟识东汉蔡伦改进造纸术的过程,

③为了帮助学生理解本课的重点,在意义部分我会出示一张造纸术在世界范围的传播图和有关史学家对造纸术的评论,以史料教学法与小组讨论相结合的方式,从而理解造纸术的世界意义

[设计意图]通过展示图片和史料,以及问题的导引,逐步帮助学生了解造纸术的流程和理解造纸术的伟大贡献,培养学生史料分析和总结概括的能力。

(二)医学馆—医传千古

力。

②播放五禽戏视频,要求学生跟着做,并说一说这些动作都模仿了哪些动物的活动姿态。

[设计意图]让学生直观感受“五禽戏”,丰富课堂的形式,调动学生的学习兴趣。

③最后拓展延伸诺贝尔医学奖获得者屠呦呦,屠呦呦发现了青蒿素,开创了治疗疟疾的新方法,为人类的生命健康事业做出了巨大贡献

[设计意图]纵横古今,感受中医学的强大的生命力和中国人民的博大智慧,增强学生的民族自信

(三)史学馆—史家绝唱

①以问题导学的形式,让学生了解《史记》的作者、内容、特点和地位

②展示司马迁游历路径图与《史记太史公自序》中的史料,让学生了解司马迁的生平, 并谈一谈司马迁身上哪些宝贵的精神品质值得我们学习?

[设计意图]德国著名哲学家雅斯贝尔斯说“教育的本质是一棵树摇动另一颗树,一个灵魂召唤另一个灵魂”,发挥历史教学的育人功能,落实立德树人的根本任务

(四)宗教馆—谈佛论道

①以先自主学生后同桌合作的形式,填写表格里道教、佛教的发源地、创始人、创立或者传入的时间以及主要教义。

三分钟后请学生展示自主学习的成果,教师根据学生的回答情况予

②通过分析道教和佛教的主要教义以及补充的史料,共同探讨佛教和道教在中国得以迅速发展的原因,每个小组选派一名代表进行发言,其他小组进行补充,最后教师根据学生的回答进行总结

③对于佛教的影响,我会首先让学生自由发言说一说自己了解的有关佛教的建筑、文学作品、并出示相关史料,共同分析佛教的传入给中国带来怎样的影响

④之后我还会引导学生对于宗教发表自己的观点,帮助学生认识到宗教是封建统治者控制人民的思想工具,从而让学生树立正确的宗教观。

[设计意图]开放式的发言有利于学生加深对本知识点的理解,提高自主学习的能力

环节三:课堂总结(依据板书带领学生一起总结)

板书设计: 第15课两汉的科技与文化

我们要努力学习,大力弘扬优秀的传统文化,为中华民族的伟大复兴而奋斗不息。

五、说设计感悟

新课程的核心理念是为了每位学生的发展,课堂中教师的主导作用和学生的主体地位得到有机的融合,运用了启发式和交互式教学模式,在一定程度上转变了学生的学习方式,学生的自主学习、合作学习和探究学习能力得到了一定的提升,同时也充分挖掘了历史课程资源的育人功能,落实了立德树人的根本任务。

由于个体发展的差异性和认知基础的不同,在教学过程中对个别学生的关注度不够,教学设计的系统性也有待进一步完善。