部编版七年级历史上册第15课两汉的科技和文化

- 格式:docx

- 大小:11.27 KB

- 文档页数:5

初中历史两汉的科技和文化知识精讲一、造纸术的发明1. 纸发明原因:竹简分量很重,帛虽然轻但价格昂贵,人们使用起来却受到限制。

2. 纸的发明:西汉时期懂得造纸基本方法——缺点:质量差、产量低。

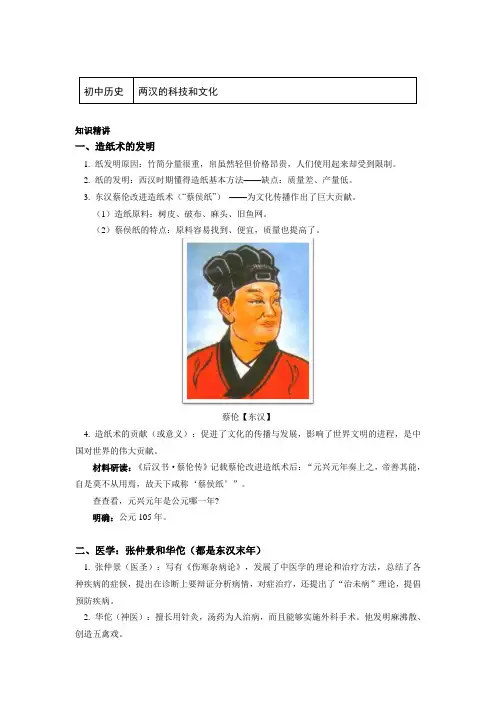

3. 东汉蔡伦改进造纸术(“蔡侯纸”)——为文化传播作出了巨大贡献。

(1)造纸原料:树皮、破布、麻头、旧鱼网。

(2)蔡侯纸的特点:原料容易找到、便宜,质量也提高了。

蔡伦【东汉】4. 造纸术的贡献(或意义):促进了文化的传播与发展,影响了世界文明的进程,是中国对世界的伟大贡献。

材料研读:《后汉书·蔡伦传》记载蔡伦改进造纸术后:“元兴元年奏上之,帝善其能,自是莫不从用焉,故天下咸称‘蔡侯纸’”。

查查看,元兴元年是公元哪一年?明确:公元105年。

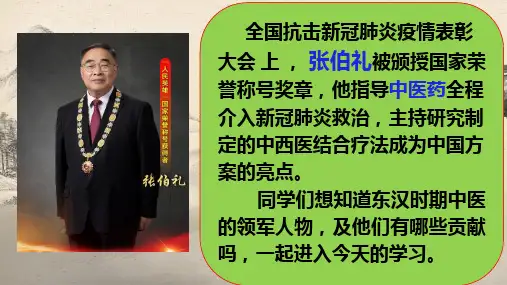

二、医学:张仲景和华佗(都是东汉末年)1. 张仲景(医圣):写有《伤寒杂病论》,发展了中医学的理论和治疗方法,总结了各种疾病的症候,提出在诊断上要辩证分析病情,对症治疗,还提出了“治未病”理论,提倡预防疾病。

2. 华佗(神医):擅长用针灸,汤药为人治病,而且能够实施外科手术。

他发明麻沸散、创造五禽戏。

“神医”华佗“医圣”张仲景三、史学:历史巨著《史记》1. 作者:司马迁2. 主要内容:《史记》记述了从传说中的黄帝到汉武帝时约3000年的史事。

3. 地位:《史记》是我国第一部纪传体通史。

4. 鲁迅对《史记》的评价:“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。

司马迁(西汉)5. 评价《史记》:(1)史学成就:《史记》是我国第一部纪传体通史,成为后世纪传体史书的典范。

(2)文学成就:《史记》文笔简洁,语言生动,刻画人物形象生动,是一部优秀的文学著作。

材料研读:人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。

——司马迁《报任少卿书》想一想,司马迁这句名言的含义是什么?明确:人都有一死,有的人死得比泰山还重,有的人死得却像鸿毛一样轻。

这句话揭示了司马迁较为进步的生死观,表现了他为实现可贵理想而甘受凌辱,坚韧不屈的战斗精神,强调了应该追求有价值、有意义的人生思想观念。

部编版七年级历史上册第三单元秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固第15课两汉的科技和文化教学设计【课标要求】通过了解西汉末到东汉的政治、社会动荡,了解佛教传入和道教产生的背景;知道这一时期的重要文化和科技成就,如司马迁与《史记》、蔡伦与造纸术、张仲景与《伤寒杂病论》、华佗的故事等。

【教材分析】本课是部编七年级上册第三单元最后一课,主要介绍两汉的科技和文化,包括的内容:造纸术的发明、张仲景和华佗、历史巨著《史记》、道教和佛教。

两汉的科技成就是建立在国家统一、经济发展的基础之上的,同时这些科技成就运用于社会生产和生活又对经济发展产生了巨大的作用。

因此,学习本课有助于理解我国统一国家政权建立的历史意义。

【学情分析】七年级学生课外知识面较广,对历史学习有较大的兴趣,且他们好奇心强,尤其对生动、形象的知识感兴趣,会比较关注课程的趣味性。

但由于他们刚接触历史这一科目不久,历史时空观念、历史思维能力会比较欠缺。

因此,教学中可以充分利用学生的好奇心,采用视频、图文等方式来激发学生对学习历史的兴趣;同时充分利用学生已有的历史知识储备,在讲课过程对学生进行及时有效的思维引导,发挥学生的主体性,培养学生敢想、敢说、爱表达的习惯,在教学中逐步培养学生的历史思维。

【教学目标】1.知道造纸术的发明和改进,通过比较“蔡侯纸”和以前的书写材料,了解造纸术对文化传播的作用。

2.知道张仲景和华佗的主要成就。

3.知道道教的兴起和佛教的传入。

4.知道司马迁和《史记》。

【重点难点】教学重点:造纸术的发明和改进、以《史记》为代表的史学成就。

教学难点:科技与文化的兴盛是建立在国家统一、经济繁荣的基础上的。

【教学方法】:五步六学,同桌互助【教学过程】【导入新课】(导学)视频导入播放观看视频《螺丝历史-两汉的科技和文化》片段,教师引导:西汉时有一个叫东方朔的大文学家,此人真是学富五车、才高八斗。

据说有一次,他向汉武帝上一奏本,说起来还真是吓人一跳,这个奏本足足用了三千片竹简,需要两个人才能抬动,汉武帝足足看了一个多月…“纸”今天广泛应用于我们的生活,那么大家知道纸是怎样发明的吗?今天我们一起学习两汉的科技和文化,相信学完后同学们就能找到答案了。

第 15 课两汉的科技和文化

学习目标】1.通过阅读课文,了解西汉时期的科学技术医学成就和文化成就,包括造纸术的发明和改进,张仲景和华佗,司马迁和《史记》,佛教和道教。

2.通过引导学会阅读历史校本教材、观察汉代造纸示意图,了解造纸的工序。

培养学生的观察和想象能力。

3.通过学习西汉时期的科技文化,对学生进行初步的科技教育,使学生认识到当时我们科技文化在世界的领先地位和中华民族对人类文明的巨大贡献,从而激发学生的爱国主义情感。

【学习重点】

造纸术的发明和改进。

【学习难点】

历史巨著《史记》的地位及影响。

问题激趣。

导入新课,解读学习目标。

要求学生划记其中的关键词,明确学习目标。

方法指导一:仔细阅读教材,做圈点批注。

方法指导二:

注重分析,培养学生分析问题的能力。

方法指导三:

知识模块可以用百家讲坛、颁奖典礼等形式从科技领域、时期、人物、成就方面列表展示。

方法指导四:

歌谣记忆历史:

西汉发明造纸术,

东汉蔡伦又改进。

质优价廉宜推广,

文明传播世界行,

东汉末年张仲景,

出书《伤寒杂病论》。

外科祖师是华佗,

“麻沸散”五禽戏立根基。

司马迁著《史记》,

记录黄帝到武帝。

编撰使用纪传体,

文笔简洁是范例。

情景导入生成问题今天,我们所学的课本、所用的练习本、阅读的各种报刊、杂志等都离不开“纸”。

“纸”广泛应

用于我们的生活,那么大家知道纸是怎样发明的吗?

自学互研生成新知

知识模块一造纸术的发明

自主阅读课本P67〜68内容,完成第1〜2题。

1 .世界上已知最早的纸是什么时期的什么纸?谁在什么时候改进了造纸术?这种纸有什么特点?造纸术改进的意义是什么?

西汉早期的麻纸。

东汉,蔡伦,特点:原料容易找到,又很便宜,质量也提高了。

意义:是我国人民对世界文化的巨大贡献。

2.纸发明之前,中国人写字曾经用过哪些书写材料?和纸相比这些书写材料有哪些不足之处?书写材料:龟甲或兽骨、青铜器、竹木简、帛等。

成本高、贵重不方便携带、不易推广等缺点;纸不仅携带方便,而且造价低廉,纸的出现大大便利了人们的书写,有利于人类文化的传播。

知识模块二张仲景与华佗

自主阅读课本P69内容,完成第3题。

3.华佗和张仲景有哪些主要的医学成就?华佗:擅长外科手术,制成全身麻醉药剂“麻沸散”,编创“五禽戏”。

张仲景:《伤寒杂病论》,书中全面阐述了中医的理论和治病原则,后世尊称他为“医圣”。

知识模块三历史巨著《史记》

自主阅读课本P70内容,完成第4〜5题。

4.简述《史记》的作者、内容、地位。

作者:司马迁。

内容:记述了从黄帝到汉武帝时期的史事。

地位:我国第一部纪传体通史,是一部不朽的文学和史学著作。

5.司马迁为什么能写出《史记》一书?对照司马迁忍辱写《史记》的事例,谈谈我们应该怎样对待生活中的挫折?

原因:(1) 汉武帝时文化得到发展,为司马迁编写《史记》提供了有利条件;

(2) 司马迁的父亲曾任太史令,司马迁从小受到家庭的熏陶;

(3) 司马迁个人因素,他阅读了大量史书,也到过很多地方进行游历,且刻苦写作,忍辱负重。

态度:我们应该勇敢面对,积极寻找解决问题的办法,而不是逃避。

正确认识生命的价值,要用自己有限的生命为社会作一些力所能及的贡献。

知识模块四道教和佛教

自主阅读课本P71内容,完成第6题。

6.为什么佛教和道教都受到统治者的提倡?它们分别对我国古代社会和文化的发展产生了什么影响( 文学、艺术方面)?

佛教宣扬忍苦受难、寄希望于来世,客观上有稳定社会秩序的作用,统治阶级把它作为愚民的一种手段。

对建筑的影响:佛教寺院、佛塔很常见。

对雕塑的影响:开凿石窟,如龙门石窟、云冈石窟等内雕刻有佛像等。

此外还带来文字词语的变化,如借花献佛、当头棒喝、涅槃、无常等等。

合作探究生成能力

【交流预展】

1 .组内交流:

(1)由组长或检查自学成果;

(2)相互质疑不明白的问题并进行交流,然后记录在导学案上,在展示完毕后可向展示者提出自己的疑问。

2.组内预展:根据老师分配的任务,各小组明确展示的内容。

小组内先预展,由组长分配任务给组员,确定展示的方式和成员,在组内预展;合作分工时具体明确,做到人人有事做。

【展示提升】

1 .西汉时期的科技成就( 造纸术和医学)。

2.我国西汉时期文化昌盛的原因有哪些?我们应该学习科学家们怎样的精神?

当堂演练达成目标

1 .图中是我国目前考古发现的最早的纸,它出现于( B )

A.秦朝

B.西汉前期

C.西汉后期

D.东汉

2.“自古书契多编以竹简,其用缣帛( 即按书写需要裁好的丝织品) 者谓之为纸。

缣贵而简重,并不便于人。

乃造意( 发明、创造)用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸。

”文中记载的是下列哪一人物改进的( C )

A.杜诗

B.华佗

C.蔡伦D •张仲景

3.秦汉时期对人类文化传播贡献最大的科技成就是( A )

A.造纸术B .地动仪

C.《九章算术》D .《伤寒杂病论》

4.现代临床医学中,若要给患者做手术,一般在手术前会对患者实施局部或全身麻醉。

世界上最早在外科手术中使用全身麻醉的人是( D )

A.黄帝B .炎帝

C.张仲景D .华佗

5.我国科学家已成功研制出“人用禽流感疫苗”。

你知道我国东汉末年为防治传染病而写成《伤寒杂病论》的医学家是( C )

A.扁鹊B •华佗

C.张仲景D .蔡伦

6.阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二勤求古训,博采众方。

——张仲景

(1)材料一反映了哪位医学家的什么成就?除此之外,该医学家还有哪些医学成就?华佗编成的“五禽戏”;创始了麻醉药剂“麻沸散”。

(2)材料二这句话是张仲景哪本著作的宗旨?该书在中国医学史上有何地位?

《伤寒杂病论》;这部书对中医学的发展产生了广泛而深远的影响,其理论、经验、医方等至今对治疗传染病、内科杂病有指导意义。

(3)两位医学家都生活于哪一时代?两人分别获得了什么称谓?东汉时期;华佗被后世尊为外科鼻祖,张仲景被尊称为“医圣”。

7.阅读下列材料,回答问题。

材料一“司马迁参酌古今,发凡起例,创为全史,本纪以叙帝王,世家以记侯国,十表以系时

事,八书以详制度,列传以志人物……历代史作者不能出其范围,信史家至极则也。

”

材料二“究天人之际,通古今之变,成一家之言。

”

——司马迁

材料三“史家之绝唱,无韵之《离骚》。

”

——鲁迅

(1)材料一中司马迁所创的“全史”的名称是什么?这部书采用了什么写作体例?《史记》;纪传体。

(2)材料二中“通古今之变”中的“古”“今”分别指何时?“古”指远古传说中的黄帝时期;“今”指汉武帝时期。

(3)你是如何理解材料三这句话的?

《史记》是我国第一部纪传体通史,也是一部优秀的文学作品,与《离骚》在文学上地位相同等。

课后反思查漏补缺

1.本节课的收获:

东汉蔡伦改进造纸术

张仲景《伤寒杂病论》

医学

两汉科技文化华佗—麻沸散—五禽戏

历史巨著《史记》

文化

道教与佛教

2.本节课还存在的疑惑:。