本雅明《机械复制时代的艺术作品》版本及题名考辨

- 格式:pdf

- 大小:1.37 MB

- 文档页数:5

解读本雅明《机械复制时代的艺术作品》作者:高琳来源:《今传媒》2014年第04期摘要:“技术之于艺术”是本雅明艺术思想的核心问题所在。

本文对本雅明机械复制理论的重要著作——《机械复制时代的艺术作品》进行解读,力图建立对于其机械复制理论的客观全面的认识。

解读遵照了以下思路:机械复制艺术带来了灵韵(Aura)的消失,但本雅明对复制技术表示了宽容和关照,肯定了复制技术对于艺术品新的意义。

在技术变革的背景下,相关受众关系呈现出了五个新的变化。

关键词:本雅明;机械复制时代的艺术作品;灵韵中图分类号:J02 文献标识码:A 文章编号:1672-8122(2014)04-0149-03本雅明在法兰克福学派中可谓独树一帜,他针对现代艺术提出的机械复制理论,不再是单纯的否定和批判而是富有技术乐观的色彩,这是与阿多诺等代表的精英文化的立场所不同的。

目前,学界并不乏对本雅明现代艺术理论研究的新的路径的探索,主要有1.立足于马克思主义的视角解读,将马克思主义思想与本雅明的现代艺术理论进行对照,如王雄[1]、罗良清[2];2.探讨本雅明艺术理论与政治的关系,将政治作为本雅明艺术理论的出发点和归宿,认为本雅明对机械复制技术的赞扬是寄希望于技术打破艺术垄断,解放艺术生产、传受过程中的受众,促进受众群体意识的形成并激发群众的革命热情,如温恕[3]、王洪志[4];3.运用社会历史分析方法,将本雅明的现代艺术理论放置于现代性社会理论中加以对照和解读,如杨玉成、王春燕[5]。

事实上,对于本雅明现代艺术理论来说,对“技术之于艺术”的探究是绕不开的。

程惠哲[6]把这一问题的考察落脚在“技术与文艺的发展”、“技术与政治倾向”及机械复制理论上,王才勇[7]则将机械复制技术为艺术带来的三个变化总结为独有的灵韵变为机械复制、膜拜价值变为展示价值、美的艺术变为后审美艺术。

在笔者看来,我们固然可以从本雅明的机械复制理论进行延展继而得出更深刻的结论,但是,本雅明相关理论的基础即在于对灵韵的解释和灵韵消逝带来的艺术品传受方式的改变。

本雅明《机械复制时代的艺术作品》解读摘要:本雅明是西方马克思主义代表人物之一,《机械复制时代的艺术作品》是他的代表著作。

通过分析《机械复制时代的艺术作品》各部分的内容,展示机械复制技术的发展给艺术领域带来的变革。

再从“灵韵”、“机械复制”、“艺术生产”深入解析该文的主要内容。

瓦尔特·本雅明,德国美学家、文艺评论家和哲学家,西方马克思主义重要代表人物之一。

《机械复制时代的艺术作品》是本雅明的代表著作,它主要论述了机械复制技术的发展带给艺术领域的一系列变革。

《机械复制时代的艺术作品》除前言和后记外,正文共有15 小节,可以分为五个大的部分。

前言是第一部分,在前言中本雅明不仅交代了文章写作的时代背景,还透露了他的写作目的。

本雅明写这篇文章一方面是为了研究在资本主义条件下艺术的新变化,另一方面是为了寻找现代复制技术条件下艺术服务无产阶级革命的理由和方式,用此来反抗法西斯主义利用艺术制造新神话的行为。

第一小节是第二部分,简要回顾了人类的复制技术发展历程,从古希腊人的熔铸和压模,到木刻、铜版画、石版画,并阐述了这些复制技术演进的各种意义。

第2~6小节是第三部分,在本部分本雅明论述了机械复制技术不仅驱散了艺术作品的灵韵,同时也改变了艺术创作的方式并使得艺术作品的功能发生了改变。

第7~15 小节是第四部分,本部分以电影为例来考察机械复制时代的艺术与传统艺术的差别,并论述了电影对当代艺术及社会的影响。

结语部分,针对法西斯主义将美学引入政治生活里,提出共产主义的回应应该是让艺术政治化。

对于这部作品应该主要从以下三方面理解:一、“灵韵”“灵韵”是本雅明思想中非常重要的关键词。

本雅明在不同时期的很多著作中都对“灵韵”作了阐释,但是由于本雅明的审美理想和政治理想的矛盾等因素导致他对“灵韵”的态度、阐释的角度、内涵都有所不同,因此“灵韵”的含义也变得非常丰富。

1.“灵韵”的含义。

本雅明用“灵韵”来概括传统艺术最为根本的审美特性。

本雅明:可技术复制时代的艺术作品(李莎译)2013可技术复制时代的艺术作品[1]“美的艺术(fine arts)是在与当今非常不同的时代里发展成型并建立起它们的类型和用途的,与今人相比,它们的创造者影响和左右事物的能力微不足道。

但是日新月异的技术、它们所具备的适应能力和精确性、它们所引发的思想和习惯,必然使创造美的悠久工艺行将发生深远的变化。

所有的艺术中都存在着一种物质成分,他们不能再被视作或待为一成不变的过去,他们必会深受现代知识和力量的影响。

近二十年来,物质、空间和时间都大异于从前。

我们定将迎接伟大的创新来转变艺术的所有技术,从而影响艺术创新自身,或许甚至还会给我们的艺术观念带来一场令人瞠目的转变。

”[2]——保罗·瓦莱里,《论艺术的片段》,《无所不在的征服》(Pieces sur L’art, Le Conquete de l’ubiquite),巴黎前言当马克思着手批判资本主义生产模式时,这种生产模式尚处于萌芽阶段。

马克思所采用的方式使他的研究具有预测价值。

他追溯了资本主义生产下的基本条件,并通过论证表明了未来资本主义的发展轨迹。

其结论为,人们不仅可以预料到资本主义对无产阶级日益残酷的剥削,而且最终会创造出可能导致废除自身的条件。

上层建筑的转变远远慢于物质基础的转变,它花了一百多年才在所有的文化领域反映出生产条件所发生的变化。

直到今天,这一转变过程所采用的形式才显示出来。

对它进行论述应该达到一定的预测要求。

对当前生产条件下艺术发展倾向的论述比较符合这种要求;相比之下,对无产者行使权力之后抑或无阶级社会的艺术所进行的论述则不如此。

这些论述的辩证法在上层建筑领域与在经济领域同样显著。

因此,低估这些论述的武器价值是错误的。

这些论述扫除了许多过时的概念,比如创造性和天才,永恒价值和神秘——对这些概念不加控制的(目前几乎也难以控制)运用会导致法西斯观念下的资料处理。

下文所引入艺术理论中的诸概念不同于人所熟知的概念,因为这些概念对法西斯主义的目的毫无用处。

·艺科论坛摘 要:本雅明指出,当今 时代是一个机械复制的时代。

相比传统手工复制,机械化大生产使得一切都可以在很短时间内被复制、被量产。

于是,再没有哪一件艺术品可以独一无二地存在,重复性生成物的大量出现和快速迭代成为常态,人们的艺术鉴赏活动也在这一过程中发生了变异。

审美不再是“凝神观照”式的“没入”,而是成为脱离艺术本体的“消遣”。

当审美活动走下“神坛”,与之相伴的是审美主体的大众化倾向。

借用“催眠”概念,目的在于揭示机械复制下的艺术作品的审美状态。

关键词:机械;复制;艺术作品;审美;催眠0 导语本雅明在谈到电影相对于受众的作用机制时指出:“电影工业就只有竭尽全力地通过幻觉般的想象和多义的猜测,诱使大众参与进来。

”[1]本雅明认为在审美过程中,以“引诱”为手段的强制性是存在的。

针对这一问题,布莱希特的表述则更为直接:“必须把观众从催眠状态中解放出来,必须使演员摆脱全面进入角色的任务。

”[2]可以发现,机械复制时代的审美主体和审美对象之间自由平等的关系被打破了,前者在一定程度上受制于后者,而这种丧失主动性的“审美”往往是发生在无意识状态下的。

这就引出了一个需要讨论的问题,即“审美催眠”。

1 何为“审美催眠”要弄清何为“审美催眠”,首先要知道何为“催眠”。

《心理学大辞典》对“催眠”的定义是“以催眠术诱起的使人的意识处于恍惚状态的意识范围变窄的行为”;恩格斯在《自然辩证法》中指出“催眠状态是以被催眠者的意志服从于施术者的意志开始的”;催眠师Heap M则认为催眠是催眠师与被催眠者之间相互影响的过程。

[3]关于“何为催眠”并没有一个固定的答案,但诸多相关定义却都离不开几个要点:“诱导”“意识”“服从”。

而“审美催眠”则不同,因为“审美”是一个只有主客二体都在场才有可能产生的过程,这就决定了审美主体应该是有判断能力的、苏醒状态下的主体。

因此,“审美催眠”就成为审美主体在艺术作品鉴赏活动中,在外力因素“诱导”下进入无意识并逐渐屈服于外力的过程。

本雅明的技术观——读《机械复制时代的艺术作品(第二稿)》本雅明的技术观——读《机械复制时代的艺术作品(第二稿)》一、绪论本雅明(Walter Benjamin)是20世纪最重要的文化评论家之一,他对于艺术、文化与技术的关系有着独特而深刻的见解。

其中,他所撰写的《机械复制时代的艺术作品(第二稿)》被广泛认为是他最具代表性和深度的著作之一。

本文将通过读解该文章,尝试理解本雅明的技术观,以及对于机械复制艺术作品及其影响的思考。

二、艺术的机械复制时代在《机械复制时代的艺术作品(第二稿)》中,本雅明首先提出了“机械复制时代”的概念,并将其与传统的艺术作品进行了对比。

传统的艺术作品在制作过程中,艺术家的原创性和独特性是其最重要的品质,而机械复制的艺术作品则大大削弱了这些品质。

本雅明认为,机械复制使得艺术作品的生产过程变得可复制、可大规模生产,并且是匿名的。

这使得艺术作品的价值不再取决于其制作过程,而是取决于其真实性和独特性。

三、机械复制对艺术的影响本雅明认为,机械复制对艺术的影响是多方面的。

首先,机械复制的艺术作品通过大规模的生产和广泛的传播,为艺术作品带来了新的观众和受众。

这使得艺术作品的社会作用和价值也发生了根本性的改变。

其次,机械复制的艺术作品使得原作品和复制品之间的关系变得复杂起来。

本雅明认为,复制品是原作品的再现,通过复制品,人们可以更加接近艺术作品。

然而,本雅明也指出,与传统艺术作品相比,复制品缺乏真实性和原作品的独特性,这可能会对人们的审美体验和艺术欣赏产生不可逆转的影响。

四、技术与艺术的关系在《机械复制时代的艺术作品(第二稿)》中,本雅明将技术视为对艺术产生重大影响的因素之一。

他指出,技术不仅改变了艺术的制作和传播方式,还影响了艺术的创作,甚至改变了人们对艺术的认知和审美观念。

本雅明认为,技术使得艺术的生产过程变得机械化和标准化,使得艺术家对于原创性和独特性的追求遭受到了挑战。

同时,技术也为艺术家提供了新的表现形式和创作方法,推动了艺术的发展和创新。

本雅明:可技术复制时代的艺术作品(李莎译)2013可技术复制时代的艺术作品[1]“美的艺术(fine arts)是在与当今非常不同的时代里发展成型并建立起它们的类型和用途的,与今人相比,它们的创造者影响和左右事物的能力微不足道。

但是日新月异的技术、它们所具备的适应能力和精确性、它们所引发的思想和习惯,必然使创造美的悠久工艺行将发生深远的变化。

所有的艺术中都存在着一种物质成分,他们不能再被视作或待为一成不变的过去,他们必会深受现代知识和力量的影响。

近二十年来,物质、空间和时间都大异于从前。

我们定将迎接伟大的创新来转变艺术的所有技术,从而影响艺术创新自身,或许甚至还会给我们的艺术观念带来一场令人瞠目的转变。

”[2]——保罗·瓦莱里,《论艺术的片段》,《无所不在的征服》(Pieces sur L’art, Le Conquete de l’ubiquite),巴黎前言当马克思着手批判资本主义生产模式时,这种生产模式尚处于萌芽阶段。

马克思所采用的方式使他的研究具有预测价值。

他追溯了资本主义生产下的基本条件,并通过论证表明了未来资本主义的发展轨迹。

其结论为,人们不仅可以预料到资本主义对无产阶级日益残酷的剥削,而且最终会创造出可能导致废除自身的条件。

上层建筑的转变远远慢于物质基础的转变,它花了一百多年才在所有的文化领域反映出生产条件所发生的变化。

直到今天,这一转变过程所采用的形式才显示出来。

对它进行论述应该达到一定的预测要求。

对当前生产条件下艺术发展倾向的论述比较符合这种要求;相比之下,对无产者行使权力之后抑或无阶级社会的艺术所进行的论述则不如此。

这些论述的辩证法在上层建筑领域与在经济领域同样显著。

因此,低估这些论述的武器价值是错误的。

这些论述扫除了许多过时的概念,比如创造性和天才,永恒价值和神秘——对这些概念不加控制的(目前几乎也难以控制)运用会导致法西斯观念下的资料处理。

下文所引入艺术理论中的诸概念不同于人所熟知的概念,因为这些概念对法西斯主义的目的毫无用处。

读《机械复制时代的艺术品》记瓦尔特·本亚明(1892——1940)是最早注意到艺术与科学相互渗透这一现代现象的重要理论家之一。

他生于柏林一个犹太商人家庭,高中毕业后入南德弗赖堡大学研习哲学。

后来,他又到慕尼黑、波恩、伯尔尼攻读哲学。

1919年以论文《德国浪漫主义的艺术批评观》获取哲学博士学位,他的大学教授职位论文《德国悲剧的起源》曾被法兰克富大学以“另人不知所云”的评价而被否决,但具有讽刺意味是该书却成了20世纪文学批评的经典著作。

第一次世界战期间,本雅明结识了当时著名的马克思主义思想家布洛赫(Ernst Bloch,1885_1977),并深受其影响。

同时,在其情人阿霞.拉西斯的影响下,本雅明开始认真攻读马克思、恩格斯的原著及卢卡契的《历史与阶级意识》,他还公开表示接受马克思主义,成为一名自觉的马克思主义者。

1924年,本雅明结识了著名戏剧家布莱希特,并结下了终生的友谊。

1927年至1928年,在布莱希特和拉西斯的鼓动和安排下,本雅明到莫斯科进行了考察。

苏联社会集体在社会和技术方面的经验的文学化等对本雅明艺术生产理论产生了很大的影响。

直到第二次世界大战前夕,这位德国马克思主义的文学理论家由于忍受不了纳粹的残酷迫害,在战争爆发后不久便自杀了.本亚明的著名论文《机械复制时代的艺术作品》(1935)是其本人的代表著作。

本雅明的理论历来被称做“技术主义文论”,而此文则堪称体现其技术主义理论的经典作品。

整理亲身经历了艺术在技术革命中所发生的裂变,并成为了机械复制艺术时代最早的思考者,尽管他的思维仍会停留在浪漫派思想家惯有的套路中即对传统艺术的膜拜之中,但他仍然保持了对机械复制艺术品的客观评价。

机械复制技术的发展给艺术领域带来的一系列变革。

它把艺术人从一向被人们所崇敬的神圣的“祭坛”上拖了下来,在摧毁了传统的同时使现代艺术具有了新的特点、价值和接受方式。

本亚明的著述目的是试图阐明印刷复制技术的发展对现代人的艺术观念的巨大影响。

文章标题:本雅明《机械复制时代的艺术作品》解读1. 引言本雅明是20世纪最具影响力的文化批评家和哲学家之一,其著名的《机械复制时代的艺术作品》一文,深刻地探讨了机械复制对艺术作品的影响。

本文将对这篇重要的艺术理论文章进行全面解读和评述,以便更好地理解本雅明的思想。

2. 机械复制时代的背景本雅明生活在20世纪初期,正值机械复制技术的兴起。

这一时代,印刷术、摄影术和电影等技术的发展,使得艺术作品可以被大规模地复制和传播。

这种变革对传统的艺术观念和实践方式产生了深远的影响,也引发了本雅明对艺术作品本质的思考。

3. 机械复制对艺术作品的影响本雅明认为,机械复制打破了艺术作品的独一无二性,使得艺术作品可以大规模复制和传播。

这种复制的便利性,使得艺术作品脱离了原始的审美体验,变得更加普遍和大众化。

机械复制也使得艺术作品被商业化,失去了原本的神圣性和独立性。

4. 艺术作品的机械复制时代在本雅明看来,机械复制的时代给艺术作品带来了重要的变革。

艺术作品不再是静止的、永恒的存在,而是随着技术和时代的变化而不断演变和传播。

艺术作品的观看方式也发生了变化,不再依赖于特定的空间和时间,而是可以随时随地被观赏和体验。

5. 机械复制时代的艺术作品的意义本雅明认为,机械复制将艺术带入了大众的生活,使得艺术不再只是少数精英的享受,而是成为了大众文化的一部分。

这种大众化带来了艺术作品的广泛传播和社会影响,也为艺术创作和观念的多样性提供了可能。

6. 总结与展望通过本文的解读,我们更深刻地理解了本雅明《机械复制时代的艺术作品》一文所涉及的艺术理论和思想。

机械复制时代给艺术作品带来了重要的变革,同时也引发了对艺术本质和意义的思考。

未来,面对不断发展的技术和文化,我们需要更加灵活地理解和应对艺术作品的变化,以适应时代的发展和需求。

7. 个人观点在我看来,本雅明对机械复制时代的艺术作品进行的深刻思考,不仅带来了对艺术本质的重要启示,也为我们认识和欣赏艺术作品提供了新的视角。

技术·艺术·政治——本雅明《机械复制时代的艺术作品》的理论主题解构技术·艺术·政治——本雅明《机械复制时代的艺术作品》的理论主题解构引言20世纪初,技术的迅速发展带来了全新的艺术观念和创作方式。

德国马克思主义哲学家沃尔特·本雅明于1936年发表了《机械复制时代的艺术作品》一书,以其独特的角度对这一时代的艺术现象进行了分析和探讨。

本文将从技术、艺术和政治三个方面对本雅明的理论主题进行解构,旨在深入理解这一经典著作在当代艺术与文化领域的重要意义。

一、技术:机械复制的革命与艺术的变革本雅明认为,机械复制技术的出现对传统艺术形态和观念产生了巨大的冲击。

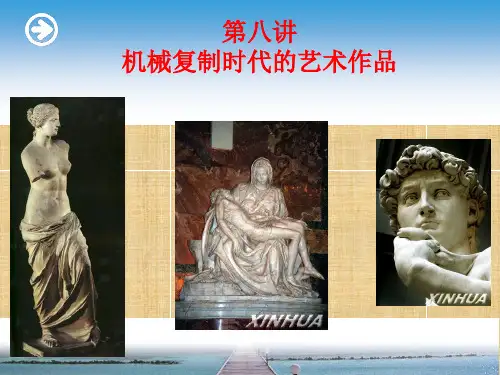

从雕塑、绘画到摄影、电影,艺术创作不再是独一无二的,而是可以大规模复制和传播的。

机械复制的技术特征使艺术品从唯一性向可复制性转变,从而引发了艺术市场的繁荣和新的文化生产模式的崛起。

同时,技术的介入也导致了传统艺术形式的危机,艺术家们不得不面对如何在机械复制时代中找到自身的位置和创作的可能性。

二、艺术:机械复制的艺术品与原创性的问题本雅明对机械复制的艺术品提出了独特的见解,他认为机械复制的艺术品失去了原创性和感受性。

在机械化制造的过程中,艺术品的独一无二和与艺术家创作意图的直接联系被削弱。

艺术品的机械复制性使得它们变成了一种消费品,观赏者面对大量的相同作品时,对于艺术品的审美体验和感受会大大降低。

本雅明认为,机械复制的艺术品没有原创性,却具有展示时代特征和历史的潜力,成为了一种新的艺术价值体系。

三、政治:艺术与阶级意识形态的关系本雅明在《机械复制时代的艺术作品》中对艺术与政治的关系进行了深入研究。

他认为,机械复制的艺术品以及大众传播媒体的出现对于意识形态的扩展和政治宣传起到了决定性的作用。

艺术在国家社会主义时期被政府利用为宣传工具,而机械复制的艺术品也成为了阶级意识形态的媒介,对群众进行思想教育和意识形态的传播。

现代性视域中的《机械复制时代的艺术作品》李娟【期刊名称】《《科技视界》》【年(卷),期】2019(000)030【总页数】2页(P69-70)【关键词】本雅明; 现代性; 机械复制【作者】李娟【作者单位】黄冈师范学院湖北黄冈 438000【正文语种】中文【中图分类】B516.591 本雅明艺术理论的现代性视角瓦尔特·本雅明是20 世纪德国著名的哲学家、历史学家、文艺批评家、艺术史论家[1],其生活的年代(1892 年-1940 年)正值法国1875 年宪法颁布并最终确立资产阶级共和制,欧洲社会经历资本主义的全球化与工业化的时期,新的社会结构、组织形式以及与此相应的审美认知方式,构成了本雅明思想的背景底色。

这一新的历史时期按照马克思的唯物进步史观来看,即为合目的持续进步的发展观也即是现代性。

因此,要解读本雅明的《机械复制时代的艺术作品》一文,首先有必要了解何为现代性?本雅明是如何理解现代性的?据德国文艺理论家姚斯考证,“现代” 一词出现于公元5 世纪的欧洲社会,作为一种全新的历史意识旨在与构成古罗马社会整体的政治、经济及文化进行全面的决裂而面向未来,以此来区分异教的罗马社会,在这一背景下现代性得以萌芽。

有关“现代性”一词的考辨,代表性观点有三种:一是以吉登斯为代表的从社会制度层面来解读。

他将“现代性”等同于“资本主义制度”与“工业化的世界”,具体包括资本主义世界人与世界主客二分的世界观、工业生产与市场经济制度、个人民主与民族国家管控的政治制度。

这一“现代性” 概念着眼于发生在社会制度结构、文化模式与生活方式方面的改变。

[2]二是以哈贝马斯为代表的将“现代性”视为一项“未完成的事业”即建构一套基于理性的价值系统来取代中世纪的认知模式,其核心在于“人”如何战胜“神”来完成自我确证。

[3]三是以福柯为代表的批判性美学反思。

福柯将“现代性”理解为一种与当下社会相联系的顺时代潮流的思想行为方式,称之为“态度”,并将此类比为一种批判性精神。

艺术事件观下的物性与事性——重读本雅明《机械复制时代的艺术作品》艺术事件观下的物性与事性——重读本雅明《机械复制时代的艺术作品》德国文化批评家本雅明的《机械复制时代的艺术作品》堪称艺术史上具有里程碑意义的著作之一。

该书首次提出了“机械复制时代”的概念,并对机械复制对于艺术作品的影响进行了深入的分析。

本文将重新阐述本雅明在这本书中论述的“物性”与“事性”的概念,通过艺术事件观来解读机械复制时代的艺术作品。

众所周知,艺术作品的物性与事性是两个不可忽视的方面。

而在机械复制时代,艺术作品的物性发生了显著的变化,从传统的手工艺制品转变为通过机械复制技术大规模生产的作品。

这一变化使得艺术作品失去了其独特性和唯一性,从而具备了可复制性和可大众传播性。

本雅明将这种变化称为“物性的转移”。

在机械复制时代,艺术作品的物性不再体现在其独特性和珍稀性上,而是体现在其被机械复制的能力上。

本雅明认为,这种物性的转移打破了艺术作品与原作之间的关系,使得一幅作品的价值不再取决于其作者的创作过程和个体表现,而是由其复制品的数量和能够传播到的观众数量所决定。

然而,本雅明并不认为物性的转移是一种追求技术进步的正面变革,而是对于艺术作品及其崇高性质的侵蚀。

他称之为“事性的转移”。

事性即艺术作品所具有的历史性、独特性和审美鉴赏性等方面的内在价值。

本雅明认为,机械复制通过大量的模仿和复制,抹平了作品的原创性和独特性,使得作品变得泛滥和不可区分,导致观众对于艺术作品的独特性和价值逐渐淡漠和忽视。

艺术事件观是一种将艺术作品放置于一种历史和社会的事件背景中来进行解读的观点。

在这种观点下,机械复制时代的艺术事件得以更加全面地理解。

通过艺术事件观,我们可以看到,机械复制作为一种技术手段,不仅改变了艺术作品的生产方式和传播途径,更塑造了观众的审美态度和品味。

观众们不再关注作品的创新和独特性,而是更加追求与作品的快速消费和市场流行趋势。

这使得机械复制时代的艺术事件充满了商业化和流行文化的色彩。