七上U5-1(城北中学 胡春梅)

- 格式:doc

- 大小:36.50 KB

- 文档页数:2

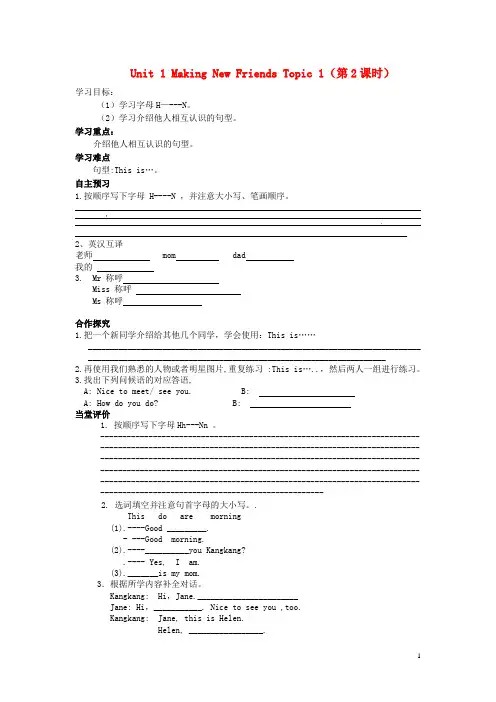

Unit 1 Making New Friends Topic 1(第2课时)学习目标:(1)学习字母H—---N。

(2)学习介绍他人相互认识的句型。

学习重点:介绍他人相互认识的句型。

学习难点句型:T his is…。

自主预习1.按顺序写下字母 H----N ,并注意大小写、笔画顺序。

2、英汉互译老师 mom dad我的3. Mr 称呼Miss 称呼Ms 称呼合作探究1.把一个新同学介绍给其他几个同学,学会使用:T his is……____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________2.再使用我们熟悉的人物或者明星图片,重复练习 :T his is…..,然后两人一组进行练习。

3.找出下列问候语的对应答语,A: Nice to meet/ see you. B:A: How do you do? B:当堂评价1. 按顺序写下字母Hh---Nn 。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. 选词填空并注意句首字母的大小写。

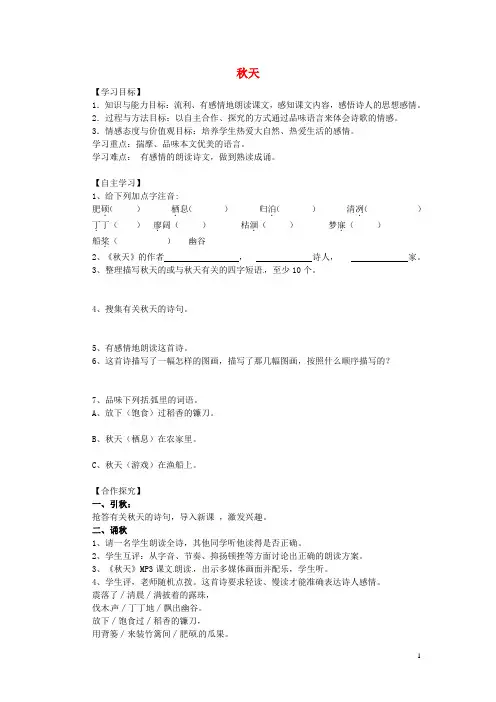

秋天【学习目标】1.知识与能力目标:流利、有感情地朗读课文,感知课文内容,感悟诗人的思想感情。

2.过程与方法目标:以自主合作、探究的方式通过品味语言来体会诗歌的情感。

3.情感态度与价值观目标:培养学生热爱大自然、热爱生活的感情。

学习重点:揣摩、品味本文优美的语言。

学习难点:有感情的朗读诗文,做到熟读成诵。

【自主学习】1、给下列加点字注音:肥硕.()栖.息()归泊.()清冽.()丁.丁()廖.阔()枯涸.()梦寐.()船桨.()幽谷2、《秋天》的作者,诗人,家。

3、整理描写秋天的或与秋天有关的四字短语,至少10个。

4、搜集有关秋天的诗句。

5、有感情地朗读这首诗。

6、这首诗描写了一幅怎样的图画,描写了那几幅图画,按照什么顺序描写的?7、品味下列括弧里的词语。

A、放下(饱食)过稻香的镰刀。

B、秋天(栖息)在农家里。

C、秋天(游戏)在渔船上。

【合作探究】一、引秋:抢答有关秋天的诗句,导入新课,激发兴趣。

二、诵秋1、请一名学生朗读全诗,其他同学听他读得是否正确。

2、学生互评:从字音、节奏、抑扬顿挫等方面讨论出正确的朗读方案。

3、《秋天》MP3课文朗读,出示多媒体画面并配乐,学生听。

4、学生评,老师随机点拨。

这首诗要求轻读、慢读才能准确表达诗人感情。

震落了∕清晨∕满披着的露珠,伐木声∕丁丁地∕飘出幽谷。

放下∕饱食过∕稻香的镰刀,用背篓∕来装竹篱间∕肥硕的瓜果。

秋天∕栖息在∕农家里。

向江面的冷雾∕撒下∕圆圆的网,收起∕青鳊鱼似的∕乌桕叶的影子。

芦篷上∕满载着∕白霜,轻轻摇着∕归泊的小桨。

秋天∕游戏在∕渔船上。

草野∕在蟋蟀声中∕更寥阔了。

溪水∕因枯涸见石∕更清洌了。

牛背上的笛声∕何处去了,那∕满流着夏夜的∕香与热的笛孔?秋天∕梦寐在∕牧羊女的眼里。

5、全班饱含感情地齐读。

三、感秋——整体感知,领悟诗意1、本文写了秋天的哪些景象?(把相关的词语在文中画出来,然后交流)2、诗人是按什么顺序写的?3、请用简洁的语言给每一节诗的每幅画面各拟一个整齐优美的标题。

数轴【学习目标】:1、掌握数轴概念,理解数轴上的点和有理数的对应关系;2、会正确地画出数轴,利用数轴上的点表示有理数;3、领会数形结合的重要思想方法;【重点难点】:数轴的概念与用数轴上的点表示有理数;【导学指导】一、自主预习:1、观察下面的温度计,读出温度.分别是°C、°C、°C;2、在一条东西向的马路上,有一个汽车站,汽车站东3m和7.5m处分别有一棵柳树和一棵杨树,汽车站西3m和4.8m处分别有一棵槐树和一根电线杆,试画图表示这一情境?西东汽车站请同学们分小组讨论,交流合作,动手操作二、合作探究1、由上面的两个问题,你受到了什么启发?能用直线上的点来表示有理数吗?2、自己动手操作,看看可以表示有理数的直线必须满足什么条件?引导归纳:1)、画数轴需要三个条件,即、方向和长度。

2)数轴三、当堂评价:1、请你画好一条数轴2、利用上面的数轴表示下列有理数1.5,—2, 2,—2.5,92,23-, 0;3、写出数轴上点A,B,C,D,E所表示的数:4、寻找规律(1)、观察上面数轴,哪些数在原点的左边,哪些数在原点的右边,由此你有什么发现?(2)、进一步引导学生完成P9归纳【要点归纳】:画数轴需要三个条件是什么?四.拓展提升:1、在数轴上,表示数-3,2.6,53-,0,314,322-,-1的点中,在原点左边的点有个。

2、在数轴上点A表示-4,如果把原点O向正方向移动1个单位,那么在新数轴上点A表示的数是( )A.-5,B.-4C.-3D.-23、你觉得数轴上的点表示数的大小与点的位置有什么关系?五.课后检测:1.在数轴上,表示数-3,2.6,53-,0,314,322-,-1的点中,在原点左边的点有个.2.在数轴上点A表示-4,如果把原点O向负方向移动1.5个单位,那么在新数轴上点A表示的数是( )A.215- B.-4 C.212- D.2123.(1)(请先在头脑中想象点的移动,尝试解决下面问题,然后再画图解答)一个点在数轴上表示的数是-5,这个点先向左边移动3个单位,然后再向右边移动6个单位,这时它表示的数是多少呢?如果按上面的移动规律,最后得到的点是2,则开始时它表示什么数?(2)你觉得数轴上的点表示数的大小与点的位置有关吗?为什么?。

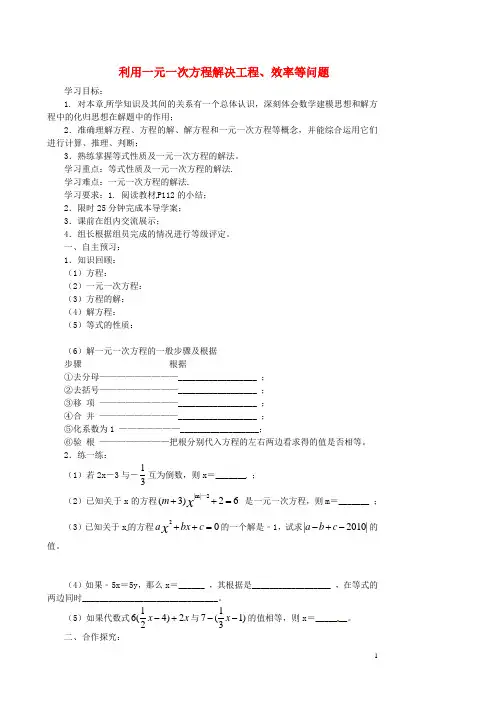

利用一元一次方程解决工程、效率等问题学习目标:1. 对本章所学知识及其间的关系有一个总体认识,深刻体会数学建模思想和解方程中的化归思想在解题中的作用;2.准确理解方程、方程的解、解方程和一元一次方程等概念,并能综合运用它们进行计算、推理、判断;3.熟练掌握等式性质及一元一次方程的解法。

学习重点:等式性质及一元一次方程的解法.学习难点:一元一次方程的解法.学习要求:1. 阅读教材P112的小结;2.限时25分钟完成本导学案;3.课前在组内交流展示;4.组长根据组员完成的情况进行等级评定。

一、自主预习:1.知识回顾:(1)方程:(2)一元一次方程:(3)方程的解:(4)解方程:(5)等式的性质:(6)解一元一次方程的一般步骤及根据步骤 根据①去分母—————————__________________ ;②去括号—————————__________________ ;③移 项 —————————__________________ ;④合 并 —————————__________________ ;⑤化系数为1 ———————__________________;⑥验 根 ————————把根分别代入方程的左右两边看求得的值是否相等。

2.练一练:(1)若2x -3与-13互为倒数,则x =_______ ; (2)已知关于x 的方程|m|(3)26m x ++=—2 是一元一次方程,则m =_______ ; (3)已知关于x 的方程20a bx c x ++=的一个解是﹣1,试求|2010|a b c -+-的值。

(4)如果﹣5x =5y ,那么x =______ ,其根据是__________________ ,在等式的两边同时_______________________________。

(5)如果代数式16(4)22x x -+与17(1)3x --的值相等,则x =_______。

二、合作探究:1.如果|3x-2|4=,则x=______ ;2.已知方程1384x x a+=-的解满足|2|0x-=,则a=______;3.解方程:(1) 2(x+3) -5(1-x) =3(x-1) ;(2)432(5)532x x xx++---=-;(3)3 1.50.20.1840.20.09x xx--+=+。

教学反思新课程NEW CURRICULUM新课标下的初中语文作文教学思考胡先艳夏洪波(湖北郧西城北中学)新课标对初中的作文提出了新的要求,注重培养学生的情感态度,鼓励个性发展,提升学生的综合能力。

因此,在教学过程中,教师应当转变教学理念,通过教学互动,提升学生的作文能力,不断探索,切实提升初中作文教学效率。

一、注重日常积累,提升作文素质作文是抒发情感的重要途径,有话想说,才能丰富作文内容,避免为完成作业而敷衍作文的情况发生。

作文能力的提升是一个循序渐进的过程,在日常的学习过程中,教师应当鼓励学生进行日常化的摘抄,将读书看报时见到的好词、好句、好段落摘抄或者剪贴下来,丰富自己的作文素材。

同时,还要培养学生的日记习惯,及时将身边发生的新鲜事、自己的观点看法进行记录,通过大量的练笔,有效保持写作水平。

每个学生都拥有独特的生活环境与个人经历,对于同一事物的体验也各不相同,鼓励学生记日记,能够为学生作文注入生命,充满生机与活力,让作文抒发学生的真正看法与真实感受。

只有留心生活,发现生活,积累素材,勤于练笔,才能拓宽写作思路,提升学生的作文素质。

二、运用创新思维,引导个性发展初中生活泼好动,个性鲜明,因此,在作文教学过程中,教师应当鼓励学生合理发挥想象与联想,创新思维方式与作文内容,促进学生个性发展。

现代教育注重培养学生的创造能力与思维水平,只有鼓励学生大胆思考,主动探索,才能使学生作文散发出应有的活力。

例如,在写作题为《我的好朋友》的作文时,教师首先可以组织学生对写作对象进行自由讨论。

有的学生认为应当描写自己的童年小伙伴,有的学生建议刻画自己的同桌,甚至有的学生准备将家中的小狗作为描写对象。

在讨论之后,教师可以鼓励学生发挥想象,在原有描写对象的基础上进行加工,将描写对象塑造成学生心目中的好朋友,为学生提供良好的构思平台。

初中作文的写作应当尽量降低作文内容与形式给学生造成的束缚,让学生感受写作的乐趣与表达的愉悦。

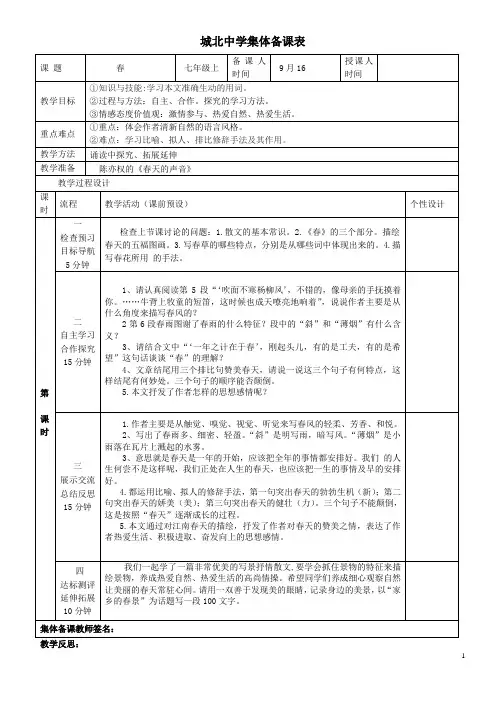

春第一课时一、明确目标1、积累字词、优美语句、修辞方法并了解作者,感受文章思路。

2学习诵读方法、包括感知朗读、默读、声情并茂朗读,以读求知,以读悟情。

3、培养学生热爱自然环境,热爱社会生活,充满朝气与活力并且积极向上的个性品格。

二、自主预习1、给下列加点词语中的加点字注音酝酿.()黄晕.()披着蓑.衣()涨.起来()宛.转()应和.()戴着斗笠.()抖擞.()2、朱自清,字,江苏扬州人,现代家,诗人,代表作有,等。

3 、解释下列句子中加点的词语A 山朗润..起来了,水涨起来了,太阳的脸红起来了。

()B ……还有各种花的香,都在微微润湿的空气里酝酿..()C 舒活舒活筋骨,抖擞..抖擞精神,各做各的一份儿事去。

()D 春天像小姑娘,花枝招展....的,笑着,走着()4、本文共描绘了哪几幅春天的图景?三、合作探究(一)整体感知1朱自清先生抓住了春天了哪些有代表性的事物来描写春天的?2、描绘了几幅图?3、作者在文中表达的感情是什么?(二)深层探究1 赏析:A 在朱自清先生描绘的一幅幅春的画卷里,你最欣赏的是哪幅图?请说出理由。

B 这些春的图画中,找出文中用来哪些优美、贴切的词、句,哪些修辞手法来描我选的名句是:这一名句:写景物的。

(三)语言品析1、修辞美(1)盼望着,盼望着……(2)一切都像刚睡醒的样子,欣欣然张开了眼。

2、炼字美(1)山朗润起来了,水涨起来了,太阳的脸红起来了。

(2)树叶儿绿得发亮,小草儿也青得逼你的眼。

第二课时四、当堂评价精读第6段,思考并回答问题1.这段写了几层意思?2.春雨绵绵夏雨急,文中哪几句话突出了春雨的特点?分别写出了春雨的哪些特点?3.雨中景都写了什么?4.描写雨中景时采用什么顺序?5.本段描写春雨及雨景表达了作者怎样的思想感情?6.哪些语句传达了这种感情,试举例说明。

7.本段运用了哪些修辞方法?五,拓展提升窗前的树我的窗前有一棵树。

那是一棵高大的洋槐。

树冠差不多可达六层的楼顶。

有理数的除法【学习目标】:1、理解有理数的加、减、乘、除混合运算顺序;正确熟练地进行有理数的混合运算;2、培养学生解题的良好习惯;3、在观察、实践的过程中,获得有理数四则混合运算的初步经验.【重点难点】:运算顺序的确定,灵活运用运算律进行有理数混合运算。

【导学指导】:一、自主预习:1、计算:(1)-10×(-3)×0.1×6(2)8+(-0.5)×(-8)×34(3)(-3)×56 ×(-95)2、计算:(1)(-9)÷3 ;(2)(-64)÷(-8);(3)1÷(-7);(4)0÷(-5)二、合作探究:小组合作完成上面题目后,探讨并归纳有理数的除法法则有理数混合运算的顺序:(1)先算乘除,再算加减;同一级运算按从左到右的顺序进行;(3)如果有括号,就先算小括号里的,再算中括号里的,最后算大括号里的。

运用法则计算:(1)(-15)÷(-3) (2)(-12)÷(-16 ) (3)(-8)÷(-12)三、当堂评价:例1:教材例1.解:【讨论交流】1.有理数加减乘除的混合运算顺序是什么?2.有理数加减乘除的运算法则是什么?四 、 拓展提升:1.课本第 37 页练习第1、2题.2.计算(1)6—(—12)÷(—3); ( 2)3×(—4)+(—28)÷7;(3)(—48)÷8—(—25)×(—6); ( 4)2342()()(0.25)34⨯-+-÷-;(5)(-34 )×(-112 )÷214 ;(6)(-535 )÷(-312)÷(-1.25)×(-0.8).【小结与反思】:说说你学习本节课的收获.五 、课后检测:页习题1.第 题.2. 选择题(1)下列运算有错误的是( )A.13÷(-3)=3×(-3)B. 1(5)5(2)2⎛⎫-÷-=-⨯- ⎪⎝⎭C.8-(-2)=8+2 -7=(+2)+(-7)(2)下列运算正确的是( ) A. 113422⎛⎫⎛⎫---= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭; B.0-2=-2; C.34143⎛⎫⨯-= ⎪⎝⎭; D.(-2)÷(-4)=2; 3、计算1)、18—6÷(—2)×1()3- ; 2)11+(—22)—3×(—11);4、下列结论错误的是( )A 、若b a ,异号,则A 、b a ⋅<0,b a <0 B 、若b a ,同号,则b a ⋅>0,ba >0 C 、ba b a b a -=-=- D 、b a b a -=-- 5、若0≠a ,求a a 的值。

敎师姓名马丽娜单位名称伊犁州霍城县瞻德中學填写时间2020年8月20日學科数學年级/册七年级(上)敎材版本人敎版课题名称 4.3 余角和补角难点名称通过简单的推理,归纳出余角和补角的性质并能用规范的语言描述性质难点分析从知识角度分析为什么难关于余角和补角的应用常常需要说理,或综合运用代数知识,特别是用代数的方法来计算角的度数。

以及数學语言的规范表达从學生角度分析为什么难七年级學生刚开始接触几何知识,对于说理及表达都缺乏经验,容易出错或者不合理。

难点敎學方法1.通过动画直观演示余角和补角2.由浅入深3.归纳小结敎學环节敎學过程导入复习导入计算:(1)44°+46°= (2)30°20′34″+59°39′26″= (3)10°+25°+55°= (4)96°+84°=(5)58°45′+121°15′= (6)50°+75°+55°=计算回答后,总结它们的特点。

知识讲解(难点突破)1.互为余角(演示动画)总结概念:如果两个角的和是90°(直角)。

那么这两个角叫做互为余角,其中一个角是另一个角的余角。

即∠1是∠2的余角或∠2是∠1的余角。

通过演示,观察从直观的角度去感受互为余角的概念。

并用语言去表达这个概念,培养口语表达能力练习1:图中给出的各角,那些互为余角?设计意图:通过利用余角的概念来进行计算,以便于理解概念;另一方面培养计算能力。

2.互为补角(演示动画)类比互为余角學习互为补角的概念总结概念:如果两个角的和是180°(平角)。

那么这两个角叫做互为补角,其中一个角是另一个角的补角。

即∠3是∠4的补角或∠4是∠3的补角。

通过演示,观察从直观的角度去感受互为补角的概念。

并用语言去表达这个概念,培养口语表达能力。

练习2:图中给出的各角,那些互为补角?(课件出示习题)通过练习,让學生能够辨别哪些角互为补角,同时考察计算能力,巩固上一节所學的内容。

城北中学七年级 数学科 导学案班级_____ 组名_______ 姓名________ 设计者 文志勇【课题】2.2.1平方差公式 【学习目标】知识与技能:1、经历探索平方差公式的过程,进一步发展学生的符号感和推理能力;2、会推导平方差公式,并能运用公式进行简单的计算;3、了解平方差公式的几何背景。

【重点】1、弄清平方差公式的来源及其结构特点,能用自己的语言说明公式及其特点; 2、会用平方差公式进行运算。

【难点】会用平方差公式进行运算 【课型】交流、展示【教学模式】 四步三查一反馈 学习过程 一、自学导航问题1、多项式与多项式的乘法法则:1、计算()()32-+x x2、计算下列各式(复习):(1)()()22-+x x (2)()()11-+a a (3)()()33-+a a对比1、2中算式及其运算结果,你发现2中有什么规律?问题2、如果我们用a 和b 去表示规律中的两个数如何表示呢?(平方差公式)这个结果是否正确呢?我们用多项式与多项式的乘法法则来验证___________________ 问题3、判断下列式子是否可用平方差公式;1、(1)(2) (3)2、判断下列等式是否正确(1)22))((b a b a b a -=-+- (2)()()2313131a a a -=-+问题4、例题解:仿照例题运用平方差公式计算:(1)()()1212-+x x (2)()()y x y x 22-+问题5、运用平方差公式进行计算:(1))212)(212(y x y x +--- (2)(y+2)(y-2)(y 2+4)问题6 、思考题:若的值。

和求y x y x y x ,6,1222=+=-二、对学群学 三、分组展示(各组展示学习成果,其他小组对展示组的学习成果进行评价、质疑) 四.课堂小结反思1、 这节课我学到了什么知识 ?2、还存在什么疑惑? 五、达标测评 1、运用平方差公式进行计算:(1) (4x-5y)(4x+5y); (2) (-2x 2+5)(-2x 2-5) (3) 9981002⨯(4) (2a-b)(2a+b)-(2b-3a)(3a+2b) (5) (2x-5)(x-2)+(3x-4)(3x+4)2、有一位狡猾的地主, 把一块边长为a 米正方形的土地。

城北中学2011学年第一学期阶段性质量检测卷(2011.12)七年级数学 命题人:毛群芳1、如果向东走80 m 记为+80 m ,那么向西走60 m 记为 ( )A .-(-60)mB .︱-60︱mC .-60 mD .601m 2、要反映江山市一天内气温的变化情况宜采用 ( )A .条形统计图B .扇形统计图C .频数分布直方图D .折线统计图 3、在下列各数0,3,38-,π,311,0.1010010001…(两个1之间,依次增加1个0),其中无理数有 ( )A 、2个B 、3个C 、4个D 、5个4、下面的说法正确的是: ( )A 、单项式2ab -的次数是2 B 、a -表示负数 C 、335ab 的系数是3 D 、 x+y 是多项式 5、下列等式中是一元一次方程的是 ( )A 、3x=y-1B 、1y = 1y + C 、312(1)4a a +=--+ D 、3x 2-2=136、下列各题合并同类项的结果正确的是 ( )A 、3x 2+2x 3=5x 5B 、5y 2-3y 2=2C 、2a-5a=-3aD 、-3xy+3xy=xy7、下列计算结果相等的是 ( ) A.2332和 B.3322-和- C.22)(33-和- D.(-1)2和(-1)2n8、如下图是一个数值运算程序,当输入值为-4时,则输出的数值为( )no 输入x →计算x 的平方→ -1 → 大于100 输出结果A 、15B 、225C 、224D 、169、如右图,在水平桌面上有甲、乙两个内部呈圆柱形的容器,内部底面积分别为80 cm 2、100 cm 2,且甲容器装满水,乙容器是空的。

若将甲中的水全部倒入乙中,则乙中的水位高度比原先甲的水位高度低了8 cm ,那么甲的容积是( )A. 1280cm 3B. 2560cm 3C. 3200cm 3D. 4000cm 310、古希腊著名的毕达哥拉斯学派把1、3、6、10 … 这样的数称为“三角形数”,而把1、4、9、16 … 这样的数称为“正方形数”,从图中可以发现,任何一个大于1的“正方形数”都可以看作两个相邻“三角形数”之和.下列等式中,符合这一规律的是( )A .13 = 3+10B .36 = 15+21C .25 = 9+16D .49 = 18+31一、细心选一选,小心一些美丽的陷井,每小题 只有一个正确答案。

我的老师一、学习目标1、学习本文围绕中心选取材料,安排详略的写法。

2、体会作者在文中蕴含的“依恋思念老师”的深厚感情。

3、培养学生热爱老师、尊敬老师的良好品德。

第一课时二、自主预习1、默读课文,圈画文中生字词。

榆.钱( ) 黑痣.( ) 焚.香( ) 卜.问( )磕.头( ) 半晌.( ) 纠.纷( ) 时辰.( )2、理解文中重点词语:狡猾:劝慰:纠纷:心清如水:迷迷糊糊:模模糊糊:3、走近作者:魏巍,原名__________,曾用笔名__________。

作者少年时在极其困难的条件下,读了平民小学、高小,勉强读了简易乡村师范。

抗日战争爆发后,他走上了革命道路。

他一直生活在战士们中间,在行军作战的间隙里写了大量的诗歌。

主要作品有散文集__________,长篇小说__________等。

4、写作背景:《我的老师》是应《教师报》编辑部之约——“给教师朋友们写篇文章”而作的。

全文近四千字,共分三部分:第一部分交代写作背景。

第二部分回忆儿童时代的几位具有代表性的老师。

第三部分抒情议论,点明题旨和第一部分的开场白遥相呼应。

课文选自第二部分。

5、本文写到了哪几件难忘的事情?第二课时三、合作探究1、文章由三个部分构成:第一部分:蔡老师给“我”的总印象。

第二部分:发生在“我”和蔡老师之间的七件事。

第三部分:“我”与老师分别了。

三个部分的起止怎样确定?2、贯穿全文的感情线索是什么?3、文中所写事哪些是详写?哪些是略写?这样安排有什么好处?顺序能不能调换?4、蔡老师是一个什么样的老师?请从文中找出相应的描写。

5、“我”是一个什么样的学生?从文中哪些地方可以看出?6、全文一直用第三人称“她”行文,后面突然改用第二人称“你”?为什么?这样行不行?7、本文的主题思想是什么?8、(一)语言品析①仅仅..,..地敲在石板边上..有一次,她的教鞭好像..要落下来,我用石板一迎,教鞭轻轻大伙笑.了,她也笑.了。

②我用儿童的狡猾..的眼光察觉,她爱我们,并没有存心要打的意思。

荷叶母亲一、学习目标1、学习本文用意表达感情中以物喻人的写作方法。

2、品味文章的精美语言,体会文中浓浓的母子情。

3、培养健康高尚的审美情趣和审美能力。

二、自主预习1、读准下面加点字的读音,并理解词语的意思。

并蒂.( ) 菡萏..( ) ( ) 徘徊..( ) ( )欹.斜( ) 荫.蔽( )2、了解作者。

冰心(1900—1999),原名__________。

笔名出自“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

”其代表作有诗集__________、__________,散文集__________和小说散文集__________。

她的诗歌以歌颂__________、__________、__________为三大主题。

3、朗读课文。

三、合作探究1、一首诗就像一幅画,这首诗为我们展现了怎样的一幅图画呢?这幅图画中包含了哪些内容?由此你联想到了什么?2、作者看了几次红莲?其心情发生了哪些变化?为什么会发生这些变化?3、“那勇敢慈怜的荷叶上面,聚了些流转无力的水珠”中“无力的水珠”象征了什么?4、作者为什么要从自家院子里的莲花写起呢?课文重点描写的是什么?为什么还要提起九年前祖父和我的赏莲呢?四、当堂评价1、结尾一段的品读。

红莲是“我”,荷叶是__________,温馨感人,爱意浓浓,“心中的雨”暗指人生路上的____________________。

母亲是我们生命中永远为我们遮蔽风雨的人。

自然界的雨点是可见的、有形的,“心中的雨点”却是__________的。

结尾直抒胸臆、卒章显志。

2、这是一篇借景抒情的美文,试着从写景、意境感情三个方面进行赏析(填空):文章美在三处:一是__________,描绘了一幅雨打红莲、荷叶护莲的生动场景;二是__________,作者被美景感动而联想到母亲的呵护与关爱,幻化出“荷叶母亲”如诗如画的美好形象;三是__________,母亲是纯洁的,总是在你遇到风雨时悄然而至,给你以慰藉和力量,母亲是无私的,她将永远荫蔽着你,伴随你一生。

Unit 5 Where did you go on vacation?

(Section A 1a-2d)

授课时间:2013年月日总第课时

【学习目标】

1.Knowledge:

Words: anyone ,few ,most ,something ,nothing, everyone

Phrases:stay at home ,go to summer camp, go to the mountains, visit museum ,buy something special, study for tests Sentences: Where did you go on vacation ? I went to the mountains.

Did you do anything interesting ? Yes, I did.(No,I didn’t.)

2. Ability: Can use the past forms of the verbs correctly.

3. Moral: Learn how to have a happy holiday.

【学习重难点】

1. The usages of the past forms of the verbs.

2. Be able to write a dialogue about a vacation.

【课前自主预习】

Task 1: Can you spell the following words?

1.任何人

2. 不多

3.相当多

4.最多

5. 某事

6.没有一件东西

7. 人人8.当然

Task 2:Could you underline the following phrases in 1a and 2b.

1.待在家里

2.夏令营

3.去爬山

4.去海滩

5.度假

6.复习考试

【我的疑问】

【课堂学习】

Task1:Talk about past events.

Task 2: New Teaching:

1.Match the activities with the pictures(a-g) in 1a

2.Listen and number the people in the picture(1-5)

3.Make conversations about the people in the picture.

A: Where did Tina go on vacation ?

B:She went to the mountains.

4.Listen to the tape, complete 2a and 2b.

Task 3:Practice:

1.Make conversations between Grace,Kevin and Julie. A: Grace,where did you go on vacation ?

B: I went to New York City.

A:Oh,really? Did you go with anyone ?

B:Yes, I went with my mother.

2.Role-play the conversation in 2d.

Task 4: 课堂达标检测:

按要求完成句子。

1)I went to the mountains.(改成一般疑问句)_____ ______ _______ to the mountains?

2)Tina went to New York City.(就划线部分提问)________ _________ Tina ________ ?

3)Did you go to the beach?(作出肯定回答)

__________ ,_________ _________ .

4)Did they go to summer camp?(作出否定回答)_________,__________.

翻译短语:

(l)呆在家里______ (2)去纽约城_____

(3)参加夏令营______(4)去爬山_____

(5)去海滩______ (6)参观博物馆_____

Task 5:Summary:

Task6: Homework:

1. Remember the new words we learned in this class.

2. Do excersises in Part 1 on P39-40.。