投影法和视图教案

- 格式:docx

- 大小:14.27 KB

- 文档页数:5

机械制图电子教案(4)【课题名称】认识投影法与视图【教材版本】柳燕君主编.中等职业教育国家规划教材—机械制图(多学时).北京:高等教育出版社【教学目标与要求】一、知识目标1.理解投影法的概念,掌握正投影的特性;2.掌握三视图的形成。

3.掌握三视图的关系与投影规律二、能力目标正投影法是绘制和阅读机械图样的理论基础,掌握正投影法是提高看图和绘图能力的关键。

三、素质目标掌握正投影法的绘图方法,能独立分析三视图的投影规律。

四、教学要求掌握正投影的特性和方法,掌握三视图的形成及投影规律。

【教学重点】三视图的形成。

【难点分析】三视图的投影关系、方位关系。

【分析学生】1.正投影法、三视图的形成比较直观,学生学习这方面知识不会困难;2.教学要求最终落实到正投影法绘图能力上,经过反复练习,能提高绘图能力。

3.学习内容不复杂,要防止轻视学习,提倡熟能生巧、精益求精。

【教学设计思路】教学方法:讲练法、演示法、归纳法。

【教学资源】机械制图网络课程,圆规、三角板。

【教学安排】3学时(135分钟)。

教学步骤:讲课与演示交叉进行,讲课与练习交叉进行,最后进行归纳。

【教学过程】一、复习旧课(10分钟)1.简述平面图形各种线段尺寸特点及绘图步骤。

2.讲评作业批改情况。

二、导入新课机械图样中表达物体形状的图形是按正投影法绘制的,正投影法是平行投影法中,投射线与投影面垂直的投影法,它是绘制和阅读机械图样的理论基础,本次课将介绍正投影法有关的内容。

三、新课教学(70分钟)1.投影法的概念(10分钟)教师讲授中心投影法、平等投影法(斜投影法、正投影法)。

并交叉进行演示。

2.三视图的形成(30分钟)教师讲授三视图的形成(三投影面体系、三视图的形成),交叉演示三视图的形成、三视图的展开、投影展开摊本在同一平面上的三视图。

3.三视图的关系与投影规律(30分钟)与学生一起讨论三视图的位置关系,方位关系,总结投影规律。

交叉演示“三等”对应关系与六个方位的位置关系。

直线的投影[教学目标与要求]一、知识与能力1、掌握直线的投影特性和三面投影;2、掌握各种位置直线的投影特性和求作方法;2、能根据投影正确判断直线段的空间位置。

二、学习方法与素质养成学生自行演示观察,积累感性知识,自觉培养学习能力,学会学习,善于学习,温故知新,举一反三。

[教学重点]直线的三面投影、各种位置直线的投影特性,直线三面投影的求作方法。

[难点分析]直线的命名与空间位置的判别。

[分析学生]1、在学习点的投影的基础上,直线的投影入门不难,难点在于直线的空间位置多样化,初学者对空间直线的各种位置、命名不易把握,容易产生混淆和初记困难。

在教师讲授、演示的基础上,仍需学生通过自己借助于铅笔等直观道具演示观察,来强化感性认识,同时进行反复练习,达到熟练掌握。

[教学设计思路]教学方法:讲练法、演示法、归纳法。

[教学资源]机械制图网络课程,圆规、三角板、教杆等。

[教学安排]2学时(90分钟)。

教学步骤:讲课与演示交叉进行,讲课与练习交叉进行,最后进行归纳。

[教学过程]一、复习回顾(15~10分钟)1、简述点的投影规律,求作点的三面投影的方法,判断重影点的可见性。

2、讲评作业批改情况,纠错。

3、提问教材P.74思考题5、6。

4、预习检测:直线的空间位置有几种?直线段的投影特性是什么?点的投影和直线的投影有什么联系?二、导入新课简述本课主要内容、要点、作用和地位,展示并确认教学目标和要求。

直线的投影是平面投影的基础,也是学习平面立体投影的基础。

三、新课教学(70~80分钟)1、直线的三面投影教师结合教具演示,讲授直线的投影特性和空间位置,在此基础上讲授直线的三面投影,指导学生自己演示、观察直线的三面投影,并讨论归纳其投影特性。

在讲直线的命名时,应引导学生分析直线空间位置及命名的唯一性,增强学生的动手动脑的主动性和探究性学习的兴趣,提高学习成效。

2、直线三面投影的求作教师讲授演示在各种不同条件下,平行线、垂直线、一般位置直线的求作方法,指导学生根据直线的投影特性,利用排除法快速判定其空间位置的技巧。

第二章正投影基础§2-1 投影法的概念投影法:从物体和投影的对应关系中,总结出了用投影原理在平面上表达物体形状的方法。

投影法可分为两大类:中心投影法、平行投影法。

一、中心投影法二、平行投影法1、投影法的定义及分类。

2、各类投影的方法与实质。

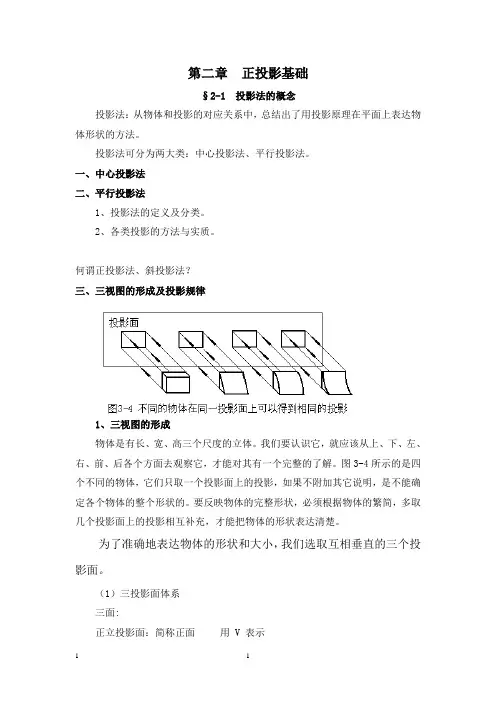

何谓正投影法、斜投影法?三、三视图的形成及投影规律1、三视图的形成物体是有长、宽、高三个尺度的立体。

我们要认识它,就应该从上、下、左、右、前、后各个方面去观察它,才能对其有一个完整的了解。

图3-4所示的是四个不同的物体,它们只取一个投影面上的投影,如果不附加其它说明,是不能确定各个物体的整个形状的。

要反映物体的完整形状,必须根据物体的繁简,多取几个投影面上的投影相互补充,才能把物体的形状表达清楚。

为了准确地表达物体的形状和大小,我们选取互相垂直的三个投影面。

(1)三投影面体系三面:正立投影面:简称正面用 V 表示水平投影面:简称水平面用 H 表示侧立投影面:简称侧面用 W 表示OX轴:V面与H面的交线。

OY轴:H面与W面的交线。

OZ轴:V面与W面的交线。

OX轴、OY轴、OZ轴的交点为圆点。

(2 )三视图的形成:主视图:正面投影(由物体的前方向后方投射所得到的视图)俯视图:水平面投影(由物体的上方向下投射所得到的视图)左视图:侧面投影(由物体的左方向右方投射所得到的视图)(3)三视图的展开规定正面保持不动,水平面绕OX轴向下旋转900,侧面绕OZ轴向右旋转900。

四、三视图之间的对应关系1、位置关系:主视图在上方,俯视图在主视图的正下方,左视图在左视图的正右方。

2、投影关系:主视图反映物体的长度和高度。

俯视图反映物体的长度和宽度。

左视图反映物体的高度和宽度。

主、俯视图反映了物体的同样长度(等长)。

主、左视图反映了物体的同样高度(等高)。

俯、左视图反映了物体的同样宽度(等宽)。

归纳:主视、俯视长对正...(等长)。

主视、左视高平齐...(等高)。

俯视、左视宽相等...(等宽)。

初中投影视图教案教学目标:1. 知识与技能:- 了解投影、投影面、平行投影和中心投影的概念;- 区分平行投影和中心投影;- 学会从不同角度观察物体,并画出其投影。

2. 过程与方法:- 通过实际操作和观察,培养学生的空间想象能力和抽象思维能力; - 学会利用投影来描述和理解现实世界中的物体。

3. 情感态度与价值观:- 培养学生对数学的兴趣和好奇心;- 培养学生勇于探索和合作的科学精神。

教学重点:- 投影的概念和性质;- 平行投影和中心投影的特点;- 利用投影描述和理解物体。

教学难点:- 投影的分类和理解;- 利用投影进行物体描述的方法。

教具准备:- 投影仪;- 透明塑料尺;- 硬纸板;- 实物模型。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 利用投影仪展示一些日常生活中的投影现象,如太阳光下的影子、电影院里的投影等,引导学生关注投影的存在。

2. 提问:什么是投影?投影有哪些种类?二、新课讲解(15分钟)1. 讲解投影的概念:投影是指在光线的作用下,物体在平面上的影子。

2. 讲解投影面的概念:投影面是指投影所在的平面。

3. 讲解平行投影和中心投影的概念:- 平行投影:光线平行,物体在投影面上的影子也是平行的;- 中心投影:光线从一个点(称为投影中心)发出,物体在投影面上的影子是从中心向外发散的。

4. 讲解正投影的概念:正投影是指投影线垂直于投影面的投影。

三、实例讲解(15分钟)1. 利用透明塑料尺和硬纸板,让学生自己尝试进行投影实验,观察和记录不同角度下的投影;2. 利用实物模型,让学生观察和描述其投影特点。

四、课堂练习(10分钟)1. 让学生自己找一个物体,尝试画出其在不同角度下的投影;2. 让学生尝试解释现实生活中的投影现象。

五、总结与反思(5分钟)1. 回顾本节课所学的内容,让学生总结投影的概念和性质;2. 让学生反思自己在实验和练习中的发现,以及如何利用投影描述和理解物体。

教学评价:1. 课后作业:让学生画出自己在不同角度下的投影,并写一篇小论文,描述和解释投影在现实生活中的应用;2. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度、提问回答等情况,了解学生的学习效果。

人教版数学九年级下册第29章《投影与视图》课堂教学设计一. 教材分析人教版数学九年级下册第29章《投影与视图》是本册教材中的一个重要章节,主要介绍投影的概念、分类以及投影的基本性质。

通过本章的学习,使学生了解投影在数学、物理、艺术等领域的应用,培养学生的空间想象能力和抽象思维能力。

本章内容主要包括以下几个部分:1.投影的概念和分类2.正投影和斜投影3.投影的基本性质4.平行投影5.中心投影6.投影变换二. 学情分析学生在学习本章内容前,已经掌握了平面几何、立体几何的基本知识,具备了一定的空间想象能力和抽象思维能力。

但投影概念较为抽象,学生理解起来可能存在一定的困难。

因此,在教学过程中,教师需要运用生动形象的实例,引导学生直观地理解投影的概念,并通过大量的练习,使学生熟练掌握投影的性质和变换。

三. 教学目标1.了解投影的概念、分类和基本性质。

2.掌握正投影和斜投影的特点。

3.能够运用投影性质解决实际问题。

4.培养学生的空间想象能力和抽象思维能力。

四. 教学重难点1.投影的概念和分类。

2.投影的基本性质。

3.投影变换。

五. 教学方法1.采用直观演示法,通过实物模型和多媒体动画,引导学生直观地理解投影的概念和性质。

2.运用讲解法,详细讲解投影的分类、基本性质和变换规律。

3.采用练习法,让学生在实践中巩固投影知识。

4.运用小组讨论法,培养学生合作学习的能力。

六. 教学准备1.投影仪、实物模型、多媒体动画。

2.投影习题、测验题。

3.投影实验材料。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用实物模型和多媒体动画,引导学生直观地了解投影的概念。

例如,用一个三角形模型在灯光下投影,让学生观察投影的特点。

2.呈现(10分钟)讲解投影的分类,包括正投影和斜投影。

通过示例,使学生了解正投影和斜投影的特点。

3.操练(10分钟)让学生进行投影练习,掌握投影的基本性质。

例如,让学生根据给定的物体,画出其正投影和斜投影。

4.巩固(10分钟)讲解投影变换,包括平行投影和中心投影。

§3-3点的投影【学习目标】1.识记:点的投影特性点的投影标记2.领会:点的三面投影点的投影规律点的坐标点的投影与坐标两点的相对位置重影点的投影3.应用:点的三面投影点的投影规律点的坐标点的投影与坐标两点的相对位置重影点的投影【重点难点】点的三面投影点的投影规律点的坐标点的投影与坐标两点的相对位置重影点的投影【课前准备】三角尺一付、圆规、HB、B的铅笔两只,两组备一把小刀等作图工具。

【预习导学】1.点的投影特性2.点的投影标记3.点的三面投影4.点的投影规律【学习内容】一、点的投影特性点的投影特性:。

二、点的投影标记空间点用标记,正面投影用标记,侧面投影用标记,水平面投影用标记。

三、点的三面投影从图中可以看出,Aa、A a′、A a″分别为点A到H、V、W面的距离,即:A a = a′a x = a″a y (即a″a YW),反映空间点A到H面的距离;A a′=a a x = a″a z ,反映空间点A到V面的距离;A a″ = a′a z = a a y (即a YH),反映空间点A到W面的距离;上述即是点的投影与点的空间位置的关系,根据这个关系,若已知点的空间位置,就可以画出点的投影。

反之,若已知点的投影,就可以完全确定点在空间的位置。

四、点的投影规律由图中可以看出:a a YH = a′a z 即a′a⊥OXa′a x = a″a YW即a′a″⊥OZa a x = a″a z这说明点的三个投影不是孤立的,而是彼此之间有一定的位置关系。

而且这个关系不因空间点的位置改变而改变,因此可以把它概括为普遍性的投影规律:(1)点的正面投影和水平投影的连线垂直OX轴,即a′a⊥OX;(2)点的正面投影和侧面投影的连线垂直OZ轴,即a′a″⊥OZ;(3)点的水平投影a和到OX轴的距离等于侧面投影a″到OZ轴的距离,即a a x = a″a z 。

(可以用45°辅助线或以原点为圆心作弧线来反映这一投影关系)根据上述投影规律,若已知点的任何两个投影,就可求出它的第三个投影。

初中数学投影法教案教学目标:1. 知识与技能:- 了解投影法的概念和基本原理。

- 能够运用投影法解决实际问题。

2. 过程与方法:- 培养学生的观察能力和空间想象力。

- 学会使用简单的工具和仪器进行投影实验。

3. 情感、态度与价值观:- 培养学生的科学探索精神,提高对数学学科的兴趣。

- 培养学生的合作意识和团队精神。

教学重点:- 投影法的概念和基本原理。

- 运用投影法解决实际问题。

教学难点:- 投影法的原理和实际操作。

教学准备:- 投影仪、幻灯片、实物模型等。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 利用投影仪展示一些图片,如建筑物的立面图、产品的三维模型等,引导学生观察并思考这些图片是如何得到的。

2. 提问:同学们,你们知道这些图片是如何产生的吗?是通过什么方法将实物的形状和大小传递出来的呢?二、投影法的概念和原理(10分钟)1. 介绍投影法的概念:投影法是一种将三维物体的形状和大小传递到二维平面上的方法。

2. 讲解投影法的基本原理:通过光线的作用,将三维物体的形状投射到二维平面上,形成物体的影子。

3. 演示投影实验,让学生亲身体验投影法的原理。

三、投影法的应用(10分钟)1. 利用投影法解决实际问题,如建筑物的立面图、产品的三维模型等。

2. 让学生分组讨论,尝试运用投影法解决一些实际问题,如制作简单的立体模型等。

四、课堂练习(10分钟)1. 布置一些有关投影法的练习题,让学生独立完成。

2. 对学生的练习进行点评和指导。

五、总结和反思(5分钟)1. 让学生总结本节课所学的知识和技能。

2. 引导学生反思投影法在实际生活中的应用和意义。

教学延伸:- 邀请相关领域的专家或企业代表,进行专题讲座或实地考察,加深学生对投影法的理解和应用。

- 组织学生进行小研究,深入探讨投影法在其他学科或领域中的应用。

教学反思:本节课通过导入、讲解、演示、练习和总结等环节,向学生介绍了投影法的概念和基本原理,并引导学生运用投影法解决实际问题。

人教版九年级数学下册《第二十九章投影与视图》教案一. 教材分析《人教版九年级数学下册》第二十九章《投影与视图》是学生在学习了平面几何、立体几何的基础上,进一步研究三视图、投影等知识。

这一章节的内容既巩固了学生以前所学的几何知识,又为后续的立体几何学习打下基础。

本章主要包括以下几个知识点:1.投影的概念和分类2.正投影和斜投影3.视图的概念和分类4.一视图、二视图、三视图的画法5.几何体的三视图二. 学情分析学生在学习本章内容前,已经掌握了平面几何的基本知识,对几何图形的认知有一定的基础。

但投影与视图的概念对于他们来说比较抽象,需要通过具体的实例和实践活动来理解和掌握。

另外,学生对于空间想象能力的培养还不够,需要在教学过程中加强训练。

三. 教学目标1.让学生理解投影的概念,掌握正投影和斜投影的性质。

2.让学生掌握视图的分类,学会画一视图、二视图、三视图。

3.培养学生空间想象能力,提高他们解决实际问题的能力。

四. 教学重难点1.投影的概念和分类2.正投影和斜投影的性质3.视图的画法4.空间想象能力的培养五. 教学方法1.采用直观演示法,通过实物和模型展示投影与视图的概念和性质。

2.采用实践操作法,让学生动手画一视图、二视图、三视图,培养空间想象能力。

3.采用问题驱动法,引导学生思考和探讨,提高他们解决问题的能力。

六. 教学准备1.准备投影仪、实物、模型等教学道具。

2.准备相关的练习题和测试题。

3.准备黑板和粉笔。

七. 教学过程1. 导入(5分钟)教师通过展示实物和模型,引导学生观察和思考,让学生初步认识投影和视图的概念。

2. 呈现(10分钟)教师通过投影仪展示PPT,详细讲解投影的分类、正投影和斜投影的性质,以及视图的分类和画法。

3. 操练(10分钟)学生分组进行实践活动,每组选择一个几何体,分别画出它的三视图。

教师巡回指导,解答学生疑问。

4. 巩固(10分钟)教师出示一些练习题,让学生独立完成,检查他们对于投影与视图知识的掌握程度。

《投影法基础》教案

《投影法基础》是工科类专业的一门基础课程,以下是一份教案示例,你可以根据实际情况进行修改:

一、教学目标

1. 了解投影法的基本概念和原理。

2. 掌握正投影法和斜投影法的特点和应用。

3. 能够绘制简单物体的投影图。

二、教学重难点

1. 重点:正投影法和斜投影法的特点和应用。

2. 难点:绘制简单物体的投影图。

三、教学方法

讲授法、演示法、练习法

四、教学过程

1. 导入

通过展示一些投影图的实例,引起学生的兴趣,进而引出投影法的概念和应用。

2. 投影法的基本概念和原理

介绍投影法的基本概念和原理,包括投影线、投影面、投影图等。

3. 正投影法

讲解正投影法的特点和应用,通过实例演示如何绘制正投影图。

4. 斜投影法

讲解斜投影法的特点和应用,通过实例演示如何绘制斜投影图。

5. 练习

让学生练习绘制简单物体的投影图,教师进行指导和点评。

6. 总结

对本节课的内容进行总结,强调重点和难点。

7. 布置作业

布置课后作业,让学生进一步巩固所学知识。

机械制图正投影教案第一章:正投影基础1.1 投影法概述解释投影法的概念和作用介绍常用的投影法:中心投影法、平行投影法1.2 投影面的设定讲解投影面的概念和作用介绍投影面的种类:正投影面、侧投影面、俯视投影面1.3 视图的分类讲解主视图、俯视图、左视图的概念和作用介绍视图的分类:全视图、局部视图、断面视图、斜视图第二章:点、线、面的正投影2.1 点的正投影讲解点的正投影原理练习点的正投影绘制方法2.2 线的正投影讲解线的正投影原理练习线的正投影绘制方法2.3 面的正投影讲解面的正投影原理练习面的正投影绘制方法第三章:立体的正投影3.1 棱柱的正投影讲解棱柱的正投影原理练习棱柱的正投影绘制方法3.2 棱锥的正投影讲解棱锥的正投影原理练习棱锥的正投影绘制方法3.3 球体的正投影讲解球体的正投影原理练习球体的正投影绘制方法第四章:组合体的正投影4.1 组合体的概念讲解组合体的概念和组成方式举例说明组合体的常见类型4.2 组合体的正投影绘制讲解组合体正投影的绘制方法练习组合体的正投影绘制方法4.3 组合体的视图表达讲解组合体视图的表达方法练习组合体视图的绘制方法第五章:正投影图的标注与阅读5.1 正投影图的标注讲解正投影图标注的内容和作用练习正投影图的标注方法5.2 正投影图的阅读讲解正投影图的阅读方法和技巧练习阅读正投影图的能力5.3 正投影图的应用实例举例说明正投影图在机械设计中的应用分析实例中的正投影图,讲解其设计和制造过程第六章:制图的基本规定与图样标准6.1 制图基本规定介绍国际和国内通用的制图标准讲解图纸的规格、比例、线型、字体等基本要求6.2 图样标准讲解图样中的标准件和常用件的表示方法介绍公差与配合的表示、表面粗糙度的表示等6.3 制图工具及使用方法介绍制图所需的工具及其使用方法包括直尺、丁字尺、圆规、曲线板等第七章:机械图样的基本表示方法7.1 视图详细讲解主视图、俯视图、左视图、仰视图的画法和关系解释视图中的箭头、标注、符号等含义7.2 剖视图与断面图讲解剖视图的概念、种类及画法解释断面图的概念、种类及画法7.3 简化表示法介绍简化表示法的种类,如省略视图、等轴测图等讲解简化表示法的应用和画法第八章:机械图样的详细表示方法8.1 零件图讲解零件图的概念、内容和要求介绍零件图的画法和步骤8.2 装配图讲解装配图的概念、内容和要求介绍装配图的画法和步骤8.3 电气图讲解电气图的概念、内容和要求介绍电气图的画法和步骤第九章:计算机辅助设计制图9.1 CAD基础知识介绍CAD软件的基本操作和功能讲解CAD制图的基本步骤和技巧9.2 常用CAD软件介绍AutoCAD、SolidWorks、CATIA等软件的特点和应用讲解如何在实际工作中选择合适的CAD软件9.3 CAD制图实例讲解CAD制图的实际应用实例包括机械图、建筑图、电气图等第十章:制图能力的培养与提高10.1 制图能力的培养包括练习画图、分析图样、交流与合作等10.2 制图技能的提高讲解如何通过学习和实践提高制图技能包括学习新知识、新技术、参加培训和竞赛等10.3 制图在工程中的应用讲解制图在工程中的重要作用包括设计、制造、施工、维修等环节重点和难点解析一、正投影基础难点解析:投影法的选择和应用、投影面的设定方法、视图分类的识别和运用二、点、线、面的正投影难点解析:点的正投影位置确定、线的正投影绘制方法、面的正投影绘制技巧三、立体的正投影难点解析:棱柱、棱锥的正投影计算、球体正投影的绘制方法四、组合体的正投影难点解析:组合体的识别和分析、正投影绘制方法、视图表达的绘制技巧五、正投影图的标注与阅读难点解析:标注的内容和作用的的理解、阅读方法和技巧的掌握、正投影图在工程中的应用实例分析六、制图的基本规定与图样标准难点解析:制图标准的具体应用、图样标准的理解和应用、制图工具的使用技巧七、机械图样的基本表示方法难点解析:视图的画法和关系、剖视图与断面图的绘制方法、简化表示法的应用和画法八、机械图样的详细表示方法难点解析:零件图的内容和要求、装配图的画法和步骤、电气图的画法和步骤九、计算机辅助设计制图难点解析:CAD软件的基本操作和功能、CAD制图的实际应用实例、CAD制图的技巧和步骤十、制图能力的培养与提高本文主要解析了机械制图正投影教案的十个章节中的重点和难点。

写出投影的基础知识教案教案:投影的基础知识教学目标:1.理解投影的概念和基础知识。

2.掌握投影的分类和表示方法。

3.能够用透视法绘制简单的投影图形。

教学内容:一、引入(10分钟)1.引导学生回顾我们日常生活中所接触到的投影现象,如电影院中的电影投影、阳光下人影的投影等。

2.引出本课要学习的是投影的概念和基础知识。

二、概念讲解(20分钟)1.定义投影:投影是指一个物体在光线或影子中对投射面的映像或表示。

2.分类:a.平面投影:物体在平面上的投影,一般用几何图形表示。

b.立体投影:物体在三维空间中的投影,一般用透视图表示。

3.投影的表示方法:a.正交投影:物体与投影面垂直,投影具有等比例的特点。

b.斜投影:物体与投影面不垂直,投影呈现变形的特点。

三、投影的基本原理(30分钟)1.平行投影原理:a.物体上的平行线在投影上保持平行。

b.物体上的相交线在投影上保持相交。

c.平行于投影面的线段在投影上保持比例不变。

2.透视投影原理:a.投影面与物体不垂直,造成远近距离的差别。

b.投影比例随着物体与观察者的距离变化而改变。

c.视线的交点成为透视投影的中心点。

四、投影的绘制方法(40分钟)1.正交投影的绘制:a.选择适当的投影视图,如俯视图、正视图、侧视图等。

b.确定物体的主轴线。

c.在适当的位置上画出物体的投影点,并连接成投影图形。

2.透视投影的绘制:a.确定透视中心和观察点。

b.根据物体的位置和形状,用透视投影法绘制投影图形。

c.注意透视点之间的连线在平行透视面上重合。

五、巩固与拓展(20分钟)1.练习题:请学生练习绘制不同类型物体的平行投影图和透视投影图。

2.拓展思考:讨论投影的应用领域,如建筑设计、工程制图等,以及投影在现实生活中的意义。

六、总结与展望(10分钟)1.总结:回顾本堂课所学的投影的概念、分类、表示方法和绘制方法。

2.展望:引导学生思考如何运用所学的投影知识解决实际问题,如在建筑设计中确定房间布局等。

《三视图》教案(汇总三篇)(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的教育资料,如工作总结、工作计划、工作报告、活动总结、实习报告、演讲稿、规章制度、心得体会、自我鉴定、其他范文等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, this store provides various types of educational materials for everyone, such as work summaries, work plans, work reports, activity summaries, internship reports, speeches, rules and regulations, experiences, self-evaluation, and other sample articles. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!《三视图》教案(汇总三篇)《三视图》教案篇1黑龙江省实验中学课时计划备课时间200 年月日授课日期200 年月日星期第课时年班教材第二章第三节课题三视图教学目标1、掌握一般技术图样所采用的投射方法。

第二章(正投影基础)部门: xxx时间: xxx整理范文,仅供参考,可下载自行编辑第二章正投影基础第一节投影法的基本概念[教案目的] 1、了解投影法的基本概念2、掌握正投影的基本性质[教案重点] 正投影的基本性质[教案难点] 对正投影法的理解[教案内容]一、基本概念1、投影法:投影线通过物体,向选定的面投射,并在该面上得到图形的方法。

2、投影:根据投影法所得到的图形。

3、投影面:投影法中,得到图形的面。

要获得投影,必须具备投影线、物体、投影面这三个基本条件。

二、分类1、中心投影法:投影线为从一个点发出的射线的投影法。

它具有较强的立体感,常用于建筑工程的外形设计,在机械图样中较少使用。

b5E2RGbCAP2、平行投影法:投影线为相互平行的投影法。

按投影线是否平行于投影面分为斜投影法和正投影法两种。

斜投影法:投影线与投影面相倾斜的平行投影法。

根据斜投影法得到的图形称为斜投影或斜投影图。

正投影法:投影线与投影面相垂直的平行投影法。

根据正投影法得到的图形称为正投影或正投影图。

由于正投影具有作图简便,便于度量的优点,故大多数工程图都采用正投影法绘制。

三、基本性质对物体进行投影时,要将物体放在观察者<投影方向)与投影面之间,即始终要保持:人---物体----投影面这种位置关系p1EanqFDPw1、显实性<真实性):平面图形<或直线)与投影面平行时,其投影反映实形<或实长)的性质。

2、积聚性:平面图形<或直线)与投影面垂直时,其投影积聚成一条直线<或一个点)的性质。

3、类似性:平面图形<或直线)与投影面倾斜时,其投影为原形的相似形的性质。

第二节三视图及其对应关系[教案目的] 1.了解三视图的形成2.明确三视图之间的对应关系[教案重点] 三视图的位置关系[教案难点] 三视图的对应关系[教案内容]一、三视图的形成过程<用示教板讲解>1、三面投影体系的建立它由三个相互垂直的投影面组成,分别是:正立投影面,简称正面,用V表示水平投影面,简称水平面,用H表示侧立投影面,简称侧面,用W表示相互垂直的三个投影面之间的交线称为投影轴,分别是:OX轴,是V面与H面的交线,它代表长度方向,简称X 轴<同样可理解为在H面上它是V面的投影,在V面上它是H面的投影>DXDiTa9E3dOY轴,是H面与W面的交线,它代表宽度方向,简称Y 轴<同样可理解为在H面上它是W面的投影OYh,在W面上它是H面的投影OYw>OZ轴,是V面与W面的交线,它代表高度方向,简称Z 轴<同样可理解为在V面上它是W面的投影,在W面上它是V面的投影>RTCrpUDGiT原点O,三个轴的交线2、物体在三投影面体系中的投影<用模型举例>将物体放在三投影面体系中,按正投影法向各投影面投影,即可分别得到物体的正面投影、水平投影和侧面投影。

机械制图电子教案投影法第一章:投影法基础1.1 投影法定义解释投影法的概念和作用。

强调投影法在机械制图中的重要性。

1.2 投影法的分类介绍正投影法和斜投影法的区别和应用。

解释单面投影和双面投影的概念。

1.3 投影法的原理详细解释投影法的基本原理。

探讨投影法如何将三维物体转化为二维图形。

第二章:基本投影变换2.1 投影变换的概念解释投影变换的含义和作用。

强调投影变换在机械制图中的重要性。

2.2 投影变换的类型介绍平移、旋转和缩放等基本投影变换。

解释这些变换对投影图形的影响。

2.3 投影变换的应用探讨如何使用投影变换来解决实际问题。

给出一些示例,展示投影变换在机械制图中的应用。

第三章:直线和角的投影3.1 直线的投影解释直线在投影中的表现形式。

探讨如何通过投影来确定直线的方向和位置。

3.2 角的投影解释角在投影中的表现形式。

探讨如何通过投影来确定角的大小和位置。

3.3 直线和角的投影应用给出一些示例,展示直线和角的投影在机械制图中的应用。

强调这些投影在实际工程中的重要性。

第四章:平面图形的投影4.1 平面图形的投影概念解释平面图形在投影中的表现形式。

强调平面图形的投影在机械制图中的重要性。

4.2 常见平面图形的投影介绍圆形、方形、三角形等常见平面图形的投影。

解释这些图形在投影中的特点和规律。

4.3 平面图形的投影应用给出一些示例,展示平面图形的投影在机械制图中的应用。

强调这些投影在实际工程中的重要性。

第五章:三维图形的投影5.1 三维图形的投影概念解释三维图形在投影中的表现形式。

强调三维图形的投影在机械制图中的重要性。

5.2 常见三维图形的投影介绍长方体、圆柱体、球体等常见三维图形的投影。

解释这些图形在投影中的特点和规律。

5.3 三维图形的投影应用给出一些示例,展示三维图形的投影在机械制图中的应用。

强调这些投影在实际工程中的重要性。

第六章:投影法在机械制图中的应用6.1 零件图的投影解释零件图的概念和作用。