上海,犹太人的避难地

- 格式:doc

- 大小:14.54 KB

- 文档页数:4

历史保护建筑的修缮理念与工艺应用探析【摘要】对我国历史建筑的价值与地位进行分析,提出加强保护的必要性,在实施过程中要具有积极有效的修缮理念,注重历史与现代完美结合的工艺应用。

本文对此进行了具体的有针对性的阐述。

【关键词】历史建筑;修缮理念;工艺应用古代建筑是我们能够看到的最鲜活的历史,具有不可估量的研究价值和影响地位,我国历届政府都很重视对古代建筑的保护。

如何对古代建筑加以保护,使历史建筑风貌与现代修缮技术完美结合并和谐发展,是我们保护历史建筑所要面临的主要问题。

1 历史建筑的价值与地位中华民族是世界上最具有创造性的伟大民族之一。

体现在建筑上,具有我们独特的审美风格和建筑形式,可以称之为中国古代建筑艺术。

通过这些建筑可以体现我们的传统文化和审美意识。

在建筑风格上的多样性体现出民族的融合和时代的变迁。

即便到了今天,古代建筑依然魅力不减,有着不可估量的现实价值。

首先是旅游价值,古代建筑往往成为当地的旅游名片,吸引大量的游客前来参观,带动当地的消费,促进经济的发展;其次是研究价值,不同时期的建筑就是时代的缩影,对历史进行研究,对历史人物事件进行探析,古建筑就是很好的一个突破口,它默默的记下了历史沧桑,留给后人以启示。

以此带来的学术研究收益是难以估量的;再次就是很多古代建筑本身所具有的人文价值,建筑与人事活动是分不开的,对古建筑进行寻访,有时不妨说对文化的探索,并且其特有的环境特色与文化氛围,彰显出古代建筑的价值与地位。

2 历史建筑的修缮理念由于古代建筑特有的价值与地位,对其加以保护不仅仅是对其生命的延续,更是对其价值和意义的肯定。

许多学者对此提出了呼吁,普通民众也甚是关注,同是也使许多建筑企业看到了商机。

对于古代建筑的保护修缮,一定要遵循相应的修缮理念。

2.1 遵循法律法规在对古代建筑明确其需要保护范围和保护方式时,专家学者的解读是很好的参考,但最终依据法律法规来进行限定,还是最规范合理的选择。

把对古代建筑保护的相关法律与现实中存在的古建筑结合起来发现,还有相当一部分没有被保护目录所收集,对于那些被列在保护对象之外的,也不容忽视,任其自生自灭。

百年监狱风云:提篮桥和它关过的大人物来源:时代周报作者:赵妍“远东第一监狱”提篮桥监狱即将搬迁的消息一出,让这座已经有110年历史、闹市中的监狱再一次走进人们的视线。

自1903年5月18日启用以来,到1949年5月间,提篮桥监狱先后经历上海公共租界工部局、日本人、汪精卫政府和国民政府管理统治,监狱最初称“上海公共租界工部局警务处监狱”,1942年1月改名“上海共同租界工部局华德路刑务所”。

1943年8月,汪伪政府接管,改称“司法行政部直辖上海监狱”。

抗战胜利后,国民政府接管,扔称“司法行政部直辖上海监狱”。

直到1949年上海解放,提篮桥监狱改称“上海市人民法院监狱”。

110年的岁月沧桑,提篮桥监狱见证、并亲历了诸多历史的重大事件。

由中国监狱工作协会监狱史学专业委员会秘书长、中国政法大学监狱史学研究中心研究员徐家俊所著的《提篮桥监狱》一书,是国内第一部横向描述提篮桥监狱的纪实读物,也是系统披露提篮桥监狱历史事件的唯一著作。

无论是初建时期先进的“公开招标”模式,还是因监狱特殊建构“从未有犯人逃跑”的显赫记录,以及抗战胜利后关押诸多日军战犯、解放后关押汪精卫政府政要、江青反革命集团骨干等事迹,在监狱史学家徐家俊那里,这座“东方巴士底狱”总有让人说不完的故事。

110年前的“公开招标”历经世事沧桑的提篮桥监狱,时至今日仍屹立不倒,甚至曾在1937年遭遇炮火的轰击,其建筑质量之保障来源于最初的“先进理念”—110年前的提篮桥监狱建筑工程,采用了当下随处可见的“公开招标”模式。

“建筑图纸是由外国人设计的。

经公共租界工部局审定后,在报刊上刊登广告,提出具体要求,进行公开招标。

在规定的时间内,让各营造厂(承建商)投标承揽,将标书寄送到指定地点。

在规定的时间揭标,筛选后选择了信誉良好、报价较低的成泰、建业、三森等营造厂承建。

”徐家俊说,为了保证质量,工部局采取了一系列措施制约营造厂。

比如“营造厂需要向工部局提交施工保证金,有的事先双方商定一个数目,有的为总施工价款的1/10。

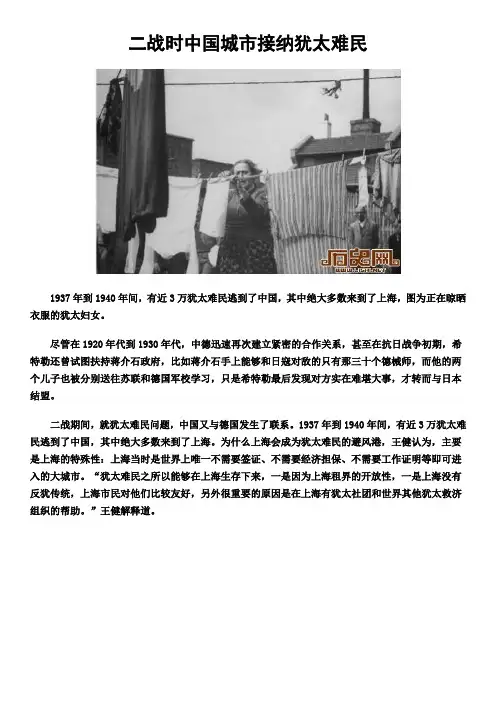

二战时中国城市接纳犹太难民1937年到1940年间,有近3万犹太难民逃到了中国,其中绝大多数来到了上海,图为正在晾晒衣服的犹太妇女。

尽管在1920年代到1930年代,中德迅速再次建立紧密的合作关系,甚至在抗日战争初期,希特勒还曾试图扶持蒋介石政府,比如蒋介石手上能够和日寇对敌的只有那三十个德械师,而他的两个儿子也被分别送往苏联和德国军校学习,只是希特勒最后发现对方实在难堪大事,才转而与日本结盟。

二战期间,就犹太难民问题,中国又与德国发生了联系。

1937年到1940年间,有近3万犹太难民逃到了中国,其中绝大多数来到了上海。

为什么上海会成为犹太难民的避风港,王健认为,主要是上海的特殊性:上海当时是世界上唯一不需要签证、不需要经济担保、不需要工作证明等即可进入的大城市。

“犹太难民之所以能够在上海生存下来,一是因为上海租界的开放性,一是上海没有反犹传统,上海市民对他们比较友好,另外很重要的原因是在上海有犹太社团和世界其他犹太救济组织的帮助。

”王健解释道。

位于上海的犹太难民收容所中容纳200人的大房间。

抵达上海的犹太难民在领餐。

但是,除了上海外,还有很多中国口岸城市也接纳了不少犹太难民,如天津、哈尔滨、青岛、威海、昆明、成都、香港、大连等,这是以往鲜为人知的。

这些接纳犹太难民的口岸城市中,最为主要的是天津、青岛、哈尔滨和香港。

在二战之前,天津也有犹太社区。

到了二战期间,根据王健的观察,犹太难民主要通过两个路径来到天津。

1940年7月以前,因为上海当时已经有太多难民,谋生比较困难,所以许多犹太人通过上海中转北上前往天津。

而在直接进入上海变得越来越困难后,一些犹太难民通过苏联和“满洲国”来到日本人控制下的天津和青岛等地。

根据《天津避难民问题报告》,1939年12月,已经有169名欧洲犹太难民申请者获准在天津居住,还有128名未定,而持许可证抵达的有56人。

最后来到天津的犹太难民在200到300人间,他们虽然都参加了天津希伯来协会,但也建立了自己的组织——欧洲犹太移民协会,并吸收了几乎所有为逃离纳粹暴力而来到天津的犹太人。

《航拍中国第一季——上海》完整解说词(精校)上海,位于中国东部。

长江,在此入海。

城市建立在平均海拔4米的冲积平原之上。

苏州河自西而来,黄浦江穿城而过。

江的西岸叫作浦西,江的东岸被称为浦东。

我们的旅程,从黄浦江的终点开启,沿江而上,遇见上海第一条不同凡响的天际线。

长江在这里接纳了它的最后一条支流--黄浦江,当它流经这座灯塔时,意味着这条全长6300公里的大河,即将汇入东海。

一个世纪前,上海的价值从这里被发现。

前方的海洋,让上海与世界相连。

身后的长江,能够深入中国广阔的腹地,通达是这座城市最原始的资本。

沿着黄浦江,溯流而上,不远处就是外滩。

飞行在黄浦江上,临江而建的20多栋西式建筑,是外滩最显眼的标志。

曾经,中国近一半的财富,都被外滩揽入怀中。

但它拥有的仅仅是1500多米的滨江地段。

外滩的前身,是片泥泞的浅滩。

鸦片战争后,上海被迫成为开埠通商的口岸。

来华的英国人,一上岸,就看中了外滩。

外滩的历史在这一刻发生转变。

气象信号塔,位于外滩的南端。

19世纪末,这座信号塔通过悬挂不同的旗帜,为船舶提供气象信息。

信号塔的顶部,曾经有一个巨大的黑色铁球。

12点一到,铁球准时落下。

那一刻,人们同时按下钟表,校准时间。

20年后,外滩上的另一座大楼,装上了更先进的计时器。

这座大钟从英国远道而来,并设置为东八区时间,也就是现在的北京时间。

那时,全球化的世界正在形成之中,上海率先采用统一的标准时间,跟上了世界的步伐。

随着上海开埠,许多金融机构涌入外滩。

这座白色穹顶的大楼,曾经入驻过一家实力雄厚的银行,源于罗马建筑美学的三段分划设计,使整栋大楼庄重而不失典雅。

这种通过稳重的建筑外观,增强储户安全感的方法,今天的银行大楼仍在使用。

这条连接外滩的道路,是上海最繁华的商业街。

租界时期,南京路只是条小土路,英国人喜欢在此遛马,人们就把它叫作马路。

从马路起步,中国人奔跑在通往近代化的道路上。

上海的第一盏电灯,第一条有轨电车线路,就诞生在南京路上。

太阳帝国的观后感我这部电影只看过一回,在央视上看的,当时有点看不懂,只觉得这部电影取景很好,特别是在上海市井的那段戏,印象深刻,因为国内是看不到那时旧社会真正的样子的,都是被渲染过的,这部电影的镜头却带有真实感。

因为前面看了《霸王别姬》,看到许多老北京的镜头,就不禁想起了这部电影,所以再在网上找到,看了一遍。

我看完后,觉得奇怪的地方是为什么要那么改编呢?这部片拍的亦真亦假,后面就仿佛是小男孩的梦想了。

上海是犹太难民的聚集地,电影里还出现了纳粹标志,我以为是在德租界,我记得好似上海没有德租界额?还有最后那个大型的体育场,我想国内当时没有那么大的建筑吧?我看那时粮食紧张到是真的,有次听播送说当时犹太人来上海避难,生活也是很困难,说什么上海好心人把粮食扔进犹太难民的聚集地,我就觉得奇怪了,我想要么是国民政府的行为吧?自己人都吃不饱还给外国人送东西?还有看到那些巡捕驱赶打逃难的人的时候,我心想现在还一样么?和那时有区别么?我过外国人的社区,就像电影里所描述的那样,在郊区,完全是欧式和美式的建筑,包括教堂等。

当时,我那边送货,遇到个和电影主人公年纪相仿的小男孩,那小男孩真是像电影里那样,也不怕陌生人,我找不门牌,他很热心的帮我,我只听得懂一点英语。

恰巧那家人和这小孩住对门,他家长看到我就马上把门关上了,那种眼神就想电影里,他们看难民的眼神一样。

我想那小孩生活得是多么幸福,他的心是自由的!而中国的小孩呢?我还记得那时要进外国人的社区,那些保安对你是百般刁难,还要你押身份证!现在到不是用棍棒驱赶,而是让你活得没有尊严,在现代中国要么找洋人当靠山,要么当官,无论社会宣传得多么好,底层老百姓还是没有得到尊重。

又那么多,人命如草芥啊!看不懂的一点就是对自己的同胞很残忍!既然自己人都把自己人当草芥,那日本人就更不用说了。

现在是满嘴跑火车的宣传中国崛起,把捧的有多高?对日本怎么怎么样?就像当初石原莞尔说的那样,把人民推向第一线,而后转身就走了。

上海市提篮桥历史地段

袁菲;葛亮

【期刊名称】《城市规划》

【年(卷),期】2022(46)11

【摘要】1.概况提篮桥历史地段位于上海市虹口区东南部,唐代成陆为滩,至上海开埠前一直是黄浦江畔的乡野渔村。

伴随着上海开埠、原美租界辟立及原公共租界的拓展,提篮桥一带因港口、码头的兴起而推动道路、环卫、治安与公共管理等近现代市政工程的建设。

在1937-1945年的日占时期,因原上海租界区在国际政治时局中的独特环境,陆续接纳了两三万之众的欧洲流亡犹太人集中避难,直到第二次世界大战结束,形成了独特的建筑与街道空间,并因温馨的生活氛围和繁荣的社区商业、文娱消费而被称为上海的“小维也纳”。

【总页数】2页(PI0004)

【作者】袁菲;葛亮

【作者单位】上海同济城市规划设计研究院有限公司

【正文语种】中文

【中图分类】TU9

【相关文献】

1.上海市郊区历史地段街巷的类型与特征

2.历史地段的改造更新 --以上海市里弄住宅地区的旧城改造为例

3.多元的共生:历史地段改造更新的现实道路--以上海市里弄住宅地区的旧城改造为例

4.城市核心地段历史文化风貌区的保护与发展\r—

—以上海市张家花园地区规划实践为例5.城市核心地段历史文化风貌区的保护与发展——以上海市张家花园地区规划实践为例

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

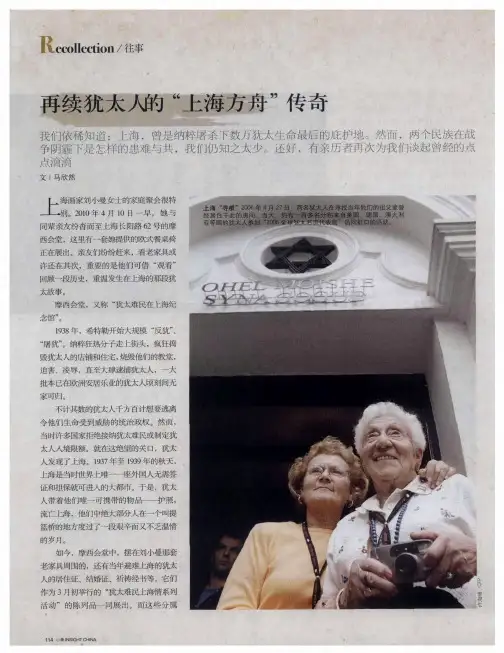

上海现存最早的犹太会堂一日闲逛,忽然驻足,一座古希腊式建筑物引起了我的注意。

坐落在陕西北路500号的这座建筑物就是欧黑尔雷切尔会堂,上海现存最早的犹太会堂。

会堂的外墙呈土灰色,已经枯萎的爬山虎像蜘蛛网一样布满墙体,显得古老陈旧、朴实无华。

与之形成鲜明对比的是,会堂里面典雅的装饰、考究的用料、别致的造型,无不显示着主人的品味和实力。

细细一想,这种建筑装饰风格岂不正符合犹太人客民的身份特征吗?会堂建筑面积总计1115平方米,三层西式洋房,最多可以容纳3000人左右,一度发展为上海犹太侨民的宗教活动中心。

会堂中间门楣上方半圆形的窗棂上有希伯来文的“欧黑尔雷切尔”,即“雷切尔会堂”。

原来,雷切尔这个名称的由来与当年上海滩著名的犹太商人沙逊家族有关。

大卫·沙逊出生在巴格达,后来加入了英国籍。

与嘉道理、艾兹拉、哈同等人一样,沙逊属于塞法蒂姆犹太人。

他在19世纪40年代辗转来到上海谋求发展,开设洋行,经营鸦片、香烟、茶叶、丝绸等贸易和房地产业,一度十分兴盛,沙逊家族集团成为上海滩的首富,被称为“东方的罗斯柴尔德”。

这批定居在上海的犹太人在1862年建立了自己的墓地,又在1887年建起一座犹太会堂,到20世纪20年代,上海已经形成了一个以塞法蒂姆犹太人为主体的犹太社区。

据说,该犹大社区最大时约有了700—800人,拥有3座犹太会堂,欧黑尔雷切尔会堂便是其中之一。

1920年,沙逊的孙子亚玮·沙逊为悼念其妻,捐款建设欧黑尔雷切尔犹太会堂。

他们在陕西北路近新闸路口选址、购地、建房,作为上海犹太侨民协会会址,客观上方便了他们之间的联络、交流。

同年,从英国聘来的赫西先生在该会堂就任拉比,三年后离去。

1932年,犹太社团又在此增建了一所犹太子弟学校,布郎教士任校长兼会堂非正式拉比。

1948年,大部分塞法蒂姆犹太人离开上海,欧黑尔雷切尔会堂和犹太人子弟学校相继关闭。

会堂主入口以贯通两层的一对爱奥尼克式石柱和一对方形壁柱为门廊,门廊内是三个拱券门,里面是穹形花饰拱顶和大理石地坪的会堂正厅,两侧是双层柱廊,柱间的小拱顶与会堂拱顶垂直相交,建筑线条简洁流畅,与我在叙利亚、以色列见过的犹太会堂颇为相似。

二战十大未解谜团二战时期,云谲波诡,各国剑拔弩装,许多奇闻异事鲜为人知。

下面店铺整理了二战十大未解谜团,希望对你有所帮助!二战未解谜团一:希特勒曾两次派人奔赴西藏寻找先祖遗民核心提示:1938年和1943年,希特勒“钦点”纳粹党卫军头子希姆莱亲自组建了两支探险队,深入西藏寻找“日耳曼民族的祖先”———亚特兰蒂斯神族存在的证据,寻找能改变时间、打造“不死军团”的“地球轴心”。

据盛传欧洲的亚特兰蒂斯传说,具有超凡力量的神族最终在中国的西藏落脚。

1938年,在希特勒的指示下,希姆莱率队远赴西藏寻找先祖遗民。

此行未寻着“祖先”,希姆莱却从当地人口中得知隐藏着蕴含无穷能量的“地球轴心”的洞穴。

1942年,纳粹军队在斯大林格勒陷入重围之时,希特勒顽固地坚信,如果把地球轴心转到相反的方向,就可以使时光倒流,让纳粹德国重新发动战争并取得胜利。

因此,由5人组成的纳粹探险小组在神不知鬼不觉的情况下,踏上了前往西藏的亡命之旅。

2个月后,整个小组就在英属印度被捕入狱。

事情的前后经过无人知晓,但这群党卫军分子竟然很快成功逃脱,并在年底到达了西藏。

此后发生了什么事情,至今仍是一个谜。

那么这几年内,探险小组都去了哪里呢?一些历史学家认为,哈勒日后冒充是从英国人手中逃出来的德国推销员,最终找到了地球轴心,但他不明白如何让它反向。

至于他的另外3个同伴去了哪里,无人知晓。

1945年,苏军攻克柏林后,在德国帝国大厦的地下室里,发现了一名被枪杀的西藏喇嘛。

这一切都使纳粹在西藏的秘密行动成为二战中一个难解的谜团。

二战未解谜团二:逃亡犹太人在上海核心提示:从1933年到1941年,上海先后接纳了3万多名欧洲犹太难民。

在这个特殊时刻,上海成为二战期间拯救欧洲犹太人的"诺亚方舟"。

那时欧洲犹太人的处境十分危急,一方面希特勒的屠刀已高高举起,另一方面,英、美等国却借种种理由将他们拒之门外。

最具有讽刺性的是:在1938年召开的讨论犹太难民问题的埃维昂会议上,所有参加国都对犹太人的处境表示同情,但没有一个国家明确表示愿意接收多少犹太难民。

二战时上海成犹太天堂:“我们要跪下感谢中国”核心提示:据统计,600万犹太人在欧洲惨遭杀害的同时,迁移和逃亡到上海的25000犹太人,除了病老死亡外,其余都生存下来。

这期间还出生了408个新生儿。

鲁思·仙妮:“我们要跪下来感谢中国,我们被拯救了,如果我们没有去上海,我们将无法生存下来,我们所有的下一代,也都将无法生存下来。

”凤凰卫视5月10日《凤凰大视野》,以下为文字实录:阮次山:以色列是地中海东南岸一块不足3万平方公里的狭长地带。

在历史上,这里曾经被冠以不同的名称,一直到1948年流落各地的犹太人,辗转千年回到锡安山,在这片土地上,建设属于自己的国家,才有了一个真正属于犹太人的名字。

而以色列在《圣经》上意味着“和上帝角力的人”,历史印证了上帝的预言,在犹太人散居的岁月里面,反犹太主义的歧视与仇恨,始终驱逐他们。

20世纪纳粹德国对犹太人进行大规模种族清洗而20世纪,由纳粹德国执行的一场大屠杀,更成为世纪罕见的种族清洗。

在30年代的欧洲大陆上,600万犹太人的鲜血,染红了他们重返耶路撒冷的道路。

汉娜·乔福利特(原居波兰的犹太人):我出生在一个小地方,波兰的比亚瓦·拉夫斯卡,犹太人自从16世纪开始就住在那里,我就像是一个女王,家中唯一的女儿,每一个人都喜欢我,很可爱、很善良。

我4岁时候的一天,穿着黑色制服的军人,来到我们的城镇。

我并不知道他们是谁,觉得也许就该是这个样子吧,其实他们是德国人。

仅仅6天就占领了整个波兰。

解说:1939年9月1日凌晨,德国突然向波兰发起“闪电式”进攻,仓促应战下波兰节节败退。

两天后,英法被迫对德宣战,欧洲上空的滚滚硝烟,揭开了第二次世界大战的序幕。

而在德国,反对犹太人的浪潮随后公开爆发。

鲁思·仙妮(原居德国的犹太人):我必须要离开基督教学校,去到犹太学校。

我的朋友只有犹太女孩,当然真正到来是在1938年11月9日,我的生日。

所有的石头都是砸向犹太人的商店,玻璃碎了,到处都是玻璃打碎的声音,犹太商店前面的大街上,有很多的碎玻璃。

犹太人在中国的发展(1)犹太人从何而来据考证,犹太人进入中国大约可分为:沿汉唐丝路进入中国(少数)元朝帝国和汗国时期进入中国(少数)宋时集中进入首都汴梁开封。

石碑上说“供西洋布于宋”(集中进入)(2)有关开封犹太人的三块碑在礼拜寺旧址上,有明弘治2年(1489年)的一块碑——重建清真寺记碑,6英尺高,两面有字。

作者左唐。

另一块是明正德7年(1512年)的碑——尊崇道经寺记碑。

还有一块是康熙18年(1679年)碑——祠堂述古碑记,7英尺高,一面有字。

现存开封博物馆。

这三块碑记载了当年开封犹太人在鼎盛时期的一些活动,在礼拜寺损毁后留了下来。

《祠堂述古碑记》清康熙十八年开封犹太会堂模型(3)犹太人在中国的发展从清朝几代传教士的调查记录来看,即使是开封犹太七姓,他们的生存也是非常艰难的,而且越来越萎缩。

1704年,洛宝路神父在调查开封七姓的时候还有一千多人,他们当中的长老还懂得希伯莱文,可是一百多年之后的19世纪中期,到新教传教士美国的丁韪良到开封的时候,一百多年前所记载的当时存有的犹太教希伯莱文经卷的礼拜寺已经成为废墟,只留下了一块石碑,犹太移民也只剩下了三四百人,而且他们的生活也越来越贫困,不和汉族人交往,只在自己的小圈子里生活,已没有人懂得希伯莱文,也不再进行聚会,礼拜。

到了20世纪初,这些人更是越来越少,有的已经被当地的伊斯兰教所吸收,融合到白帽回回中了为什么犹太人都在开封?这与犹太人大批来到中国的时间有关。

开封是北宋的首都,可见他们是在北宋时大规模来到中国,来到中国首都的。

这在宋朝文献里也有记载,说这些人进贡西洋布于宋,可见当时他们有可能是做生意的,把西亚的一些纺织品带到中国来出售,所以宋朝人就让他们留在开封。

开封犹太碑上面还记载了一些他们来中国的其他时期,有的说周朝的时候就已经来到中国,并且还有他们的经文传来,这种说法未免是太早了一点,也找不到什么依据;有的说他们自汉时就已经移居中国,可能当时正是古罗马迫害犹太人的公元70年到72年间,在那次大劫难当中他们沿着丝绸之路来到中国也是有可能的。

一个犹太人的中国情卢伟堂《人民日报》(2014年05月18日07 版)从1939年来到中国,到1949年返回奥地利,他一呆就是整整10年。

10年里,他爱上了中国,眷恋中国,为中国人民的解放事业绘上了一笔浓重的国际主义色彩。

他就是中国人民的朋友,犹太人罗生特。

来中国的那一年,罗生特36岁,拥有医学博士学位。

他曾因参加反法西斯斗争被捕。

获释后,被驱逐出境。

同那个年代的3万犹太人一样,他选择了唯一的避难地——中国上海。

落地、生根,罗生特在上海开了家诊所。

然而,日渐富裕的生活,并不让他满足。

他常因日本侵略者的暴行而愤怒,因千疮百孔的社会而痛心。

一天,罗生特与沈其震医生聊天,表达了对敌后根据地的向往。

他不知道,沈其震正是新四军卫生处处长。

陆陆续续地接触,共产党领导的新四军深深种到了罗生特的心里。

1941年,初春的夜晚,上海一间小咖啡馆里,罗生特见到了新四军特派员吴医生,他紧紧握着吴医生的手,激动地表示:“参加新四军,治疗伤病员!”吴医生答应了他的请求。

不久,罗生特便走上了通往苏北的路,走进了他向往已久的世界。

在苏北,罗生特受到了新四军将领的热烈欢迎,更受到代理军长陈毅、政委刘少奇的亲切接见。

很快,罗生特便投入到忘我的工作中。

他穿梭在军营里、战士间,看病问诊、实施手术、培训医生……他还亲自筹建了新四军华中卫生学校,为那个年代培养了大批优秀的医护人员。

生活中,罗生特随性而简朴。

吃、穿、睡,都和普通战士一样,分给他的枣红马,他总是让伤病员乘骑,自己徒步。

组织多次表示要给他以必要的照顾,他却总是摆手拒绝。

他说,“我来中国,不是为了享受,而是为了革命。

”在不看病的夜晚,罗生特抓紧时间读书学习。

他在日记里写道:“事实使我坚信,共产党人进行的新民主主义革命,将把中国变成一个现代化国家。

”1942年春,罗生特提出入党申请。

陈毅知道后很高兴,愿当他的入党介绍人。

随即,罗生特成为中共特别党员,这在中国共产党历史上是极为特殊的。

【历史钩沉】中国辛德勒曾向犹太人发放上海签证“我的信仰是无底深海,澎湃着心中火焰,燃烧无尽的力量,那是忠诚永在……”电视剧《潜伏》的主题曲,也是抗战中“看不见的战线”上英雄们的真实写照。

1938年至1940年间,签发数千份“生命签证”的驻维也纳总领事何凤山。

展厅里,有一张单人黑白照片,照片中的人物戴着一副黑框、圆形眼镜,目光炯炯。

他叫阎宝航,1941年,毛泽东命令将这位中共情报人员获取的德国进攻苏联的情报电告共产国际,并通过季米特洛夫转交斯大林。

6月30日,苏共致电中共中央表示感谢。

这位情报员缔造的传奇不止这一件。

当德、意、日签订法西斯军事同盟条约后,日本加速了发动太平洋战争的步伐。

在日军偷袭珍珠港前夕,时任国民党军政部所属“军用无线电台总台第四十三台”主任的池步洲破译了日军即将偷袭珍珠港的情报,他在将这一情报上报上级特务机关的过程中,被阎宝航获知,阎宝航向党中央作了报告,转告苏联,并由苏联通知美国。

苏联将阎宝航提供的情报通知美国的时候,美国海军司令部也得到了国民党方面转送的同一内容的情报。

遗憾的是,傲慢的美国海军将军们不相信情报的价值,认为这是中国人在瞎编。

12月7日,珍珠港事件爆发,印证了情报的准确性。

1995年11月1日,俄罗斯驻华使馆举行了一个特别的仪式,大使罗高寿宣读了叶利钦总统签署的授予阎宝航及他领导的情报小组成员“卫国战争胜利五十周年纪念章”的命令,“阎宝航同志1941年6月16日提前向苏联提供了关于德军进攻苏联日期的准确情报,在二次大战最后阶段苏军对日作战前向苏联提供了日本关东军在东北的详细军事部署资料,这两件事将载入世界人民反法西斯战争的史册”。

“中国的辛德勒”何凤山展厅里,还有一张中年男士的“免冠照”,他叫何凤山,1938年至1940年担任中华民国驻维也纳总领事。

任职期间,面对德国法西斯的种族灭绝政策,何凤山勇敢地向犹太人发放通往中国上海的签证,挽救了数千名犹太人的生命,被称为“中国的辛德勒”。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

中国的“辛德勒”何凤山外交官发签证拯救犹太人

导语:纳粹德国吞并奥地利后,厄运开始降临到生活在这个艺术国度的犹太人身上,在犹太人生死危难之际,中国外交官用上海签证在纳粹铁蹄下拯救了成

纳粹德国吞并奥地利后,厄运开始降临到生活在这个艺术国度的犹太人身上,在犹太人生死危难之际,中国外交官用上海签证在纳粹铁蹄下拯救了成千上万的犹太人,成为中国在帮助欧洲反法西斯斗争中的一抹亮色,然而,这段历史却似乎被淹没在了历史的长河之中。

如今,在维也纳的市中心贝多芬广场3号,安放着一块纪念中国时任驻维也纳总领事何凤山拯救犹太人义举的牌匾。

就在纳粹在奥地利疯狂迫害犹太人的那段最黑暗的时期,这位中国外交官和他的同事一道,顶住了来自多方的压力,甚至在领事馆被纳粹强行没收的情况下,冒险自掏腰包租房办公,从1938年后的两年间,为犹太人签发了成千上万份上海签证,不知拯救了多少犹太人。

如果不能及时逃离奥地利,犹太人在当时不但会被没收财产,更会被送入阴森恐怖的集中营里,最终难逃被屠戮的厄运。

具有讽刺意味的是,在当时,一些高唱民主自由的国家却出于自身的考虑,拒绝给犹太人发放签证,参加法国艾维阳会议的32个国家更是一致决定拒绝接受犹太难民,这让犹太人的境遇更加恶化,很多犹太人奔走了数十个领事馆后几近绝望,最终来到了中国领事馆取得了生命的签证,得以逃离纳粹魔掌。

中国外交官的义举,起到“一时激起千层浪”的效果,让欧洲的犹太人知晓,在遥远的东方有一座中国城市,是犹太人生存的避难所,使得上海成为了世界著名的犹太人避难区,大量欧洲其他地区的犹太难民也因此涌向了上海,何凤山成为了犹太难民从欧洲到上海的纽带。

生活常识分享。

上海,犹太人的避难地

Michael Blumenthal, der Direktor des Jüdischen Museums Berlin, entkam 1939 dem Holocaust. Ziel der Flucht war Shanghai. Dort überlebten Tausende Juden. 米歇尔.布鲁门塞尔,柏林犹太博物馆馆长,逃过了1939年的大屠杀。

避难地为上海。

那里有近千人的犹太人活了下来。

当1945年关于令人发指的纳粹集中营的消息传过来的时候,米歇尔.布鲁门塞尔正不知所措地站在上海犹太隔离区的一

座墙前。

在他位于虹口区的住所对面,一座墙上贴着长长的名单。

布鲁门塞尔读着幸存者的名字,这些人幸运得逃过了纳粹杀人机器。

在名单上没有一个他童年时在柏林的玩伴。

布鲁门塞尔当时18岁-同他的姐姐和父母一起在上海挨着饿,被凌辱,被殴打。

但是,这个家庭活了下来。

上海的犹太人把纳粹集中营认成为暴力机构,而不是系统化的屠杀地点。

战争的结束验证了之前最坏的恐惧:500到600百万犹太人被纳粹杀害。

布鲁门塞尔恨上了德语并为他的祖国感到耻辱。

同样的感觉也存在于很多犹太难民身上。

当布鲁门塞尔1939年5月踏上中国的土地后,几个月以来绝望的日子终于被甩在了身后。

布鲁门塞尔的父亲在1938年的

碎玻璃之夜被抓到了布痕瓦尔德集中营。

当他妻子将船舶通

行证呈上以后,他才被释放-掉了25公斤的肉。

这个被纳

粹剥削到只剩下最后的十帝国马克的家庭,最后从那不勒斯离开欧洲。

对当时只有13岁的米歇尔.布鲁门塞尔来说, 五个星期的航

行是一个奇特的经历。

他看到,地平线在蓝色和灰色的海面上升起和下降:”我当时非常好奇“。

只有当父母陷入紧张的

沉静之后,如他几个月以来看到的,他的情绪才黯淡下来。

上海以一个大港口城市的破旧魅力迎接他。

当远洋航轮进入扬子江口并从那里进入黄埔江后,米歇尔.布鲁门塞尔看到了连成线的船只:货轮和战舰,其中还散落着张着帆的帆船和划行的舢舨。

救援组织的代表将新来人员安排到紧急避难所。

很多犹太难民将上海称为避难地中最后的选择。

一个陌生的文化,不健康的气候-但是,自1937年以来,几乎所有的

地界都向寻求帮助者关闭了。

在上海没有人向你问起护照或是信仰。

最后一批逃亡者在1941年从陆地上经过俄罗斯和

日本到达上海。

”霍尔小吃店“,”亚特兰大咖啡馆“-字体早已经褪去了颜色,但虹口区北部的避难者开的商店的广告牌还是可以看得清。

犹太隔离区沉默的证人在今天还可以找到。

从1943年5月到1945年8月共有2万犹太逃亡者,在日

本人的驱赶下拥在这里,大多数人来自德国,奥地利和波兰。

他们和1万中国人一起挤在两个半平方公里的面积上。

日本在1941年末占领了整个上海,然后迫于其同盟国德国

的压力设立了这个犹太隔离区。

1943年2月18日,日本占领者命令所有的犹太人在90天内迁往虹口。

在命令中提到为所有1937年以来来到上海的无国籍的难民提供”保护措施“。

这个拦起来的区域的边界为-惠民路,通北路,周家嘴路,公平路-在今天还存在。

在原来的犹太区的东南角上的霍山公园竖立着为当年受困者而建的纪念碑。

米歇尔.布鲁门塞尔在上海度过了8年时光。

后来,同其他流亡者一样,他返回城里,来到了他少年时居住的街道和位于舟山路59号的老房子。

一块银色的牌子是为了纪念他-前犹太区难民,之后成为了美国吉米.卡特时期的财务部长。

8个房间,一个厕所-现在依然如此。

”这房子当初就这样了。

但是我们当时住了40到50个人“,布鲁门塞尔说。

在舟山路的拐角处即是摩西会堂。

今日是一个纪念馆,当时是犹太隔离区的生活中心。

在会堂旁边是一个警察局。

居住环境十分恶劣:污染了的饮用水,害虫,被殴打。

近2000犹太人没能活着出去。

一次,布鲁门塞尔在犹太隔离区的医院里躺了21天。

没有药品,但他最终活了下来。

他在一家瑞士工厂找到一份工作。

1944年初丢掉这份工作后,他开始学习世界语。

”我坚信,在战后,世界需要一门中立的语言“。

自1997年底以来,米歇尔.布鲁门塞尔管理着柏林的犹太博物馆。

”在上海的日子是一段非常糟糕的时间“,他说,”但是,我一辈子感谢这座

城市“。