苏州火车站案例分析

- 格式:pptx

- 大小:15.45 MB

- 文档页数:24

苏州轨道交通苏州⽕车站站结构设计苏州轨道交通苏州⽕车站站结构设计【摘要】介绍了苏州轨道交通2号线苏州⽕车站的结构设计特点,探讨了新型的国铁车站与地铁车站合建时所采⽤的施⼯⽅法、结构⽅案的合理性,成果对多层轨道交通交汇点设计有参考价值。

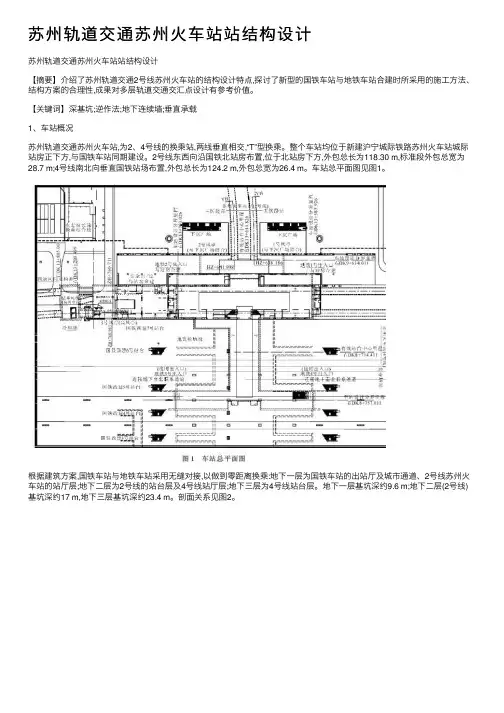

【关键词】深基坑;逆作法;地下连续墙;垂直承载1、车站概况苏州轨道交通苏州⽕车站,为2、4号线的换乘站,两线垂直相交,“T”型换乘。

整个车站均位于新建沪宁城际铁路苏州⽕车站城际站房正下⽅,与国铁车站同期建设。

2号线东西向沿国铁北站房布置,位于北站房下⽅,外包总长为118.30 m,标准段外包总宽为28.7 m;4号线南北向垂直国铁站场布置,外包总长为124.2 m,外包总宽为26.4 m。

车站总平⾯图见图1。

根据建筑⽅案,国铁车站与地铁车站采⽤⽆缝对接,以做到零距离换乘:地下⼀层为国铁车站的出站厅及城市通道、2号线苏州⽕车站的站厅层;地下⼆层为2号线的站台层及4号线站厅层;地下三层为4号线站台层。

地下⼀层基坑深约9.6 m;地下⼆层(2号线)基坑深约17 m,地下三层基坑深约23.4 m。

剖⾯关系见图2。

2、车站范围内⼯程地质及⽔⽂地质概述根据地质详勘报告,基坑开挖深度范围内的⼟层主要为⼈⼯填⼟、③1层硬~可塑粘⼟、③2层软~可塑粉质粘⼟、④2层软~流塑粉质粘⼟、④3层稍~中密粉砂夹粉质粘⼟、④5层软~流塑粉质粘⼟及⑤1层粘⼟;围护结构插⼊⼟层为⑥3层粉质粘⼟夹粉⼟或⑦2层粉质粘⼟。

根据埋藏特征,可将地下⽔分为孔隙潜⽔含⽔层、微承压含⽔层、承压含⽔层。

2.1 孔隙潜⽔含⽔层据区域⽔⽂资料,年⽔位变幅为1.00 m。

历年最⾼潜⽔位标⾼2.63 m,最低潜⽔位标⾼为0.21 m。

2.2 微承压含⽔层微承压⽔含⽔层由晚更新统沉积成因的⼟层组成,主要为④3粉⼟夹粉质粘⼟,其透⽔性及赋⽔性⼀般~中等,是对车站施⼯影响较⼤的含⽔层。

该含⽔层的补给来源主要为潜⽔和地表⽔。

勘察期间,微承压⽔埋深在0.92 m~2.06m。

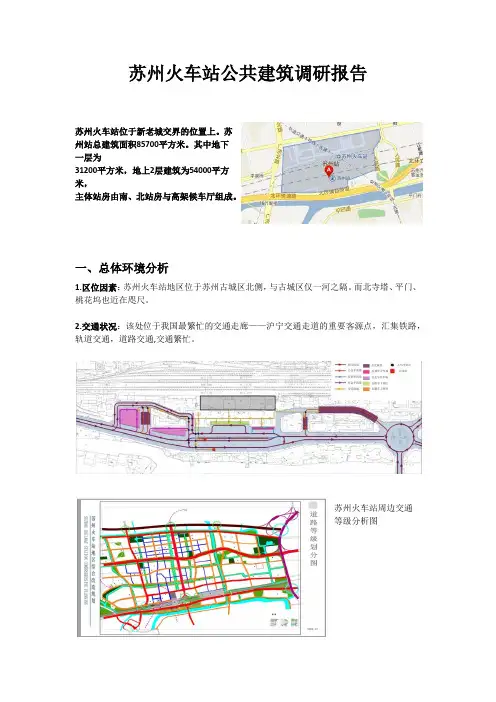

苏州火车站公共建筑调研报告苏州火车站位于新老城交界的位置上。

苏州站总建筑面积85700平方米。

其中地下一层为31200平方米,地上2层建筑为54000平方米,主体站房由南、北站房与高架候车厅组成。

一、总体环境分析1.区位因素:苏州火车站地区位于苏州古城区北侧,与古城区仅一河之隔。

而北寺塔、平门、桃花坞也近在咫尺。

2.交通状况:该处位于我国最繁忙的交通走廊——沪宁交通走道的重要客源点,汇集铁路,轨道交通,道路交通,交通繁忙。

苏州火车站周边交通等级分析图3.周边:周边充满了浓郁的苏州特色风情1.古城墙:2.北寺塔3.桃花坞:4.平门二、公共建筑技术图纸1.总平面图2.一层平面图3.地下一层平面图4.剖面图5.立面图6.透视图三、空间构成:1.功能分区1.1功能格局简图:1.2内部功能分区:火车站以一个大厅为主要的集散空间,把主要的功能联系在一起,而且汽车站分为南北两个广场,南北进口分别靠近高铁售票点和普通车次售票点。

座站台分别供城际和普速列车停靠。

1.3各层基本空间分隔:首层布置基本站台侯车、售票厅和贵宾候车室等。

南站房进站广厅结合广场设计成半室外开放空间。

候车室、售票厅、贵宾室、行包房等结合庭院分列两侧, 秩序井然。

车站内部高达15米的高架候车大厅把南、北站房连为一体普速、城际旅客候车区实现空间共享, 室内小桥流水、环境宜人。

通道、商业服务、辅助用房分隔出不同功能的候车区地下2层是地铁2号线站台层和4号线站厅层地下3层分别是2、4号线的站台层和设备及管理用房。

1.4候车室:高铁进站口在大厅中部,保证了交通的流畅,方便人流的疏导。

(候车室空间分析:候车室分为两层楼,一层主要功能是一个集散空间的作用。

上去二楼有两排自动楼梯,分担了人流量。

饮水处与厕所分布在候车室的两侧的中部位置,保证了人们使用的方便。

)1.5南北广场:在这个建筑体块南北两侧分别有南北两个广场,担负着交通流线的重责的同时也是景观设计优异的休息空间.火车站南广场的公交车由北环辅路进出, 在广场西侧设置首末站。

苏州站大型交通枢纽工地进程消防设计摘要:通过对苏州火车站大型交通枢纽换乘中心的消防设计分析,探索大型空间交通建筑消防设计关键词:消防;人员疏散;大空间性能化防火设计;大型交通枢纽1 引言新苏州火车站南临北环路及护城河,北依平江新城,东西两侧分别是人民路和广济路,是一座集铁路、城市轨道、城市公共交通换乘功能于一体的大型城市交通枢纽设施,其空间形态和立面设计结合苏州古城风貌,表达出地域性和文化性的特征,整体连续的棱型屋顶与结构浑然一体,粉墙袅袅伸进了深灰色屋面的端头,并采用大空间建筑形式层层叠叠、纵横交错,是苏州市的标志性城市基础设施建设项目。

2 概述苏州火车站由南站房、北站房和高架候车厅组成,主体站房地下三层,地上二层,南北站房地上部分通过高架候车厅连接,地下部分通过中央通廊连接。

地下一层主要布置地铁2号线站厅层、国铁出站通道和中央通廊(图2),中央通廊联通南、北站房下方的商业用房和小型车辆停车场;地下二层是地铁2号线站台层和4号线的站厅层;地下三层是地铁4号线的站台层以及设备及管理用房;南、北站房地上一层主要布置候车大厅、无障候车室、售票厅、出站厅、商业服务用房及车站管理办公用房和消防控制室,庭院和天井根据功能需要布置;二层主要为高架侯车厅及服务设施,中部的天井周围布置卫生间、检票员室等服务用房和空调机房。

旅客流向设计为上进下出的形式,由高架进站,自地下出站,使得地铁、国铁的换乘人流均可以方便快捷地到达各功能区域。

国铁旅客下至地下层出站通道,检票后到达南、北出站厅前往南北广场地下的出租车载客区和地下社会车场,也可通过自动楼扶梯下至地铁站厅层换乘2、4号地铁。

(图3)3 车站消防设计3.1 总平面消防设计在南北广场的靠近建筑外墙范围和站内的南北两个基本站台都可满足消防车的通行,所以消防车道可在南北站房分别形成环路。

同时消防车也可以由高架车道直达北站房的二层进站广厅。

附属建筑与主体建筑以院落的方式自然断开,实际距离>9m,满足规范要求。

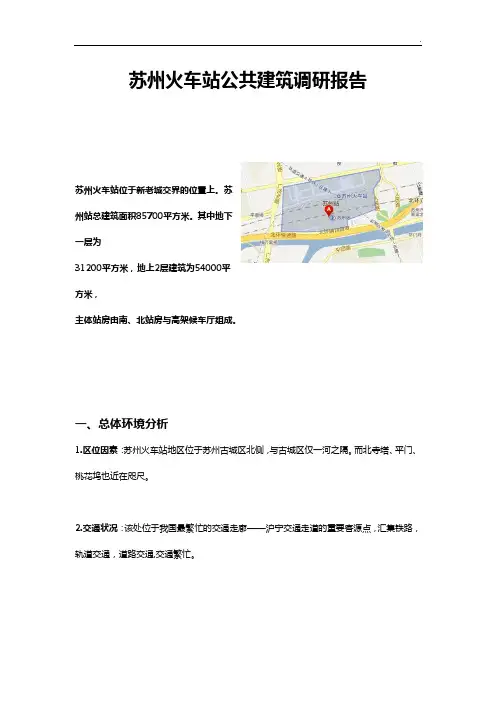

苏州火车站公共建筑调研报告苏州火车站位于新老城交界的位置上。

苏州站总建筑面积85700平方米。

其中地下一层为31200平方米,地上2层建筑为54000平方米,主体站房由南、北站房与高架候车厅组成。

一、总体环境分析1.区位因素:苏州火车站地区位于苏州古城区北侧,与古城区仅一河之隔。

而北寺塔、平门、桃花坞也近在咫尺。

2.交通状况:该处位于我国最繁忙的交通走廊——沪宁交通走道的重要客源点,汇集铁路,轨道交通,道路交通,交通繁忙。

苏州火车站周边交通等级分析图3.周边:周边充满了浓郁的苏州特色风情1.古城墙:2.北寺塔3.桃花坞:4.平门二、公共建筑技术图纸1.总平面图2.一层平面图3.地下一层平面图4.剖面图5.立面图6.透视图三、空间构成:1.功能分区1.1功能格局简图:1.2内部功能分区:火车站以一个大厅为主要的集散空间,把主要的功能联系在一起,而且汽车站分为南北两个广场,南北进口分别靠近高铁售票点和普通车次售票点。

座站台分别供城际和普速列车停靠。

1.3各层基本空间分隔:首层布置基本站台侯车、售票厅和贵宾候车室等。

南站房进站广厅结合广场设计成半室外开放空间。

候车室、售票厅、贵宾室、行包房等结合庭院分列两侧, 秩序井然。

车站内部高达15米的高架候车大厅把南、北站房连为一体普速、城际旅客候车区实现空间共享, 室内小桥流水、环境宜人。

通道、商业服务、辅助用房分隔出不同功能的候车区地下2层是地铁2号线站台层和4号线站厅层地下3层分别是2、4号线的站台层和设备及管理用房。

1.4候车室:高铁进站口在大厅中部,保证了交通的流畅,方便人流的疏导。

(候车室空间分析:候车室分为两层楼,一层主要功能是一个集散空间的作用。

上去二楼有两排自动楼梯,分担了人流量。

饮水处与厕所分布在候车室的两侧的中部位置,保证了人们使用的方便。

)1.5南北广场:在这个建筑体块南北两侧分别有南北两个广场,担负着交通流线的重责的同时也是景观设计优异的休息空间.火车站南广场的公交车由北环辅路进出, 在广场西侧设置首末站。

苏州火车站地区综合改造城市设计序言随着苏州城市向东、向北发展战略的确定以及火车站交通枢纽建设的启动,苏州城市建设面临新的发展机遇和更广阔的发展空间,在这一契机下,结合城市发展的总体战略,我们期望火车站地区将形成交通与服务整合的新型城市空间,成为生机与活力激扬的综合功能区域,构筑形象与文脉交融的城市标志性地段,并最终打造“水乡陆港、姑苏门户”的空间特色。

区位与规划范围规划区域位于苏州古城以北的平江新城南侧,东邻园区,西邻新区,南临古城,北临新城中心,规划面积约2.3平方公里。

发展的优势与机遇1、苏州城市“北拓平相”发展战略的推动规划区位于外环城河北岸,紧邻苏州古城,做为“城市商业中心一火车站地区一平江新城核心区”的城市北拓发展轴中的重要地域。

该片区的发展面临空前的机遇与条件。

2、苏州火车站综合改造的实施改造后的火车站将成为集国铁、城铁以及轻轨干一体的综合性交通枢纽,形成有利于“平相”发展的“北主南辅”的站场格局。

在国家与地方大力发展城际铁路的背景下,新型的“陆港经济”将有着广阔的前景。

3、基地现状开发改造条件的成熟规划区内交通便捷,可重新改造的土地利用机遇,为该片区提供了广阔的发展优势。

规划需研究的问题1、如何把握功能业态的合理定位与布局?如何借鉴国内外火车站及周边地区发展的趋势与成功经验,结合中国实际情况,界定火车站地区在平江新城乃至整个苏州市的功能业态定位,并突出其功能作用和合理布局,将是规划第一个亟待解决的问题。

2、如何达到空间开发的有序推进与生长?如何借鉴国内外先进的空间开发理念,强化陆港经济的带动作用,并确定开发建设的模式、重点和时序以带动平江新城建设整体有序的推进,将是规划第二个需要解决的问题。

3、如何实现平相与古城的有机协调与衔接?规划区与古城关系密切,如何在形态、肌理、交通、景观、风格等方面协调古城的肌理、文脉,实现与火车站建筑的融合以及与平江新城乃至相城区的有机衔接,将是又一个需要解决的问题。

铁路站房地下空间设计研究——以苏州北站为例摘要:国内高铁迅猛发展,越来越多的站房拔地而起,考虑到城市发展的空间及土地的集中利用,伴随着站房的建设地下空间同步实施开发。

地下空间不应局限于停车设施,应更多的考虑空间的舒适性及旅客使用的便捷程度,做到地上与地下同步TOD开发,上下衔接,完善高铁站房的功能形成站城一体化的新型站房。

从苏州北站的地下空间分析站房地下空间设计的方向,为地下空间的研究探索更多的可能性。

关键字:地下空间;站房一体化;苏州北站;TOD随着站房建设类型新一轮的更新完善,从站房分割城市发展至站城一体化开发的形式,人们对于“交通建筑”的理解已经随着时代不断变化, 所谓的“效率”也不仅仅是专注于帮助乘客以最直接的路径抵达与出发, 无论是机场还是火车站都已经变成充满多义性、矛盾性和复杂性的综合体, 它既是一个让人高速过渡的场所, 同时出于消费、展示等多种目的也邀请乘客驻足与停留。

[1]在TOD的形式结合地上、地下及城市一体化开发,打造集交通、商业、城市、景观“四位一体”的新型站房,实现站房融合于城市,与城市发展共生。

在此谨以苏州北站为案例分析探索站城一体化的高铁站房如何对地下空间梳理布局。

苏州北站位于苏州市,是京沪铁路的中间站,也是苏州地区重要的交通枢纽。

苏州北站从2011年6月30日正式启用,站场规模为2台6线,站场结构为桥梁结构,轨顶标高为12.5m。

苏州北站于2013年12月28日引入地铁2号线。

苏州北站南侧部分地下空间为社会车车场及公共空间,可与南侧高铁新城开发联系。

因2020年确定通苏嘉甬高铁在苏州北站设站,确定引入地铁7、12号线,对北站的整体开发进行规划设计。

苏州北站情况较为复杂,有既有的高速铁路京沪高铁,也有既有的地铁线路2号线,且2号线站厅位于地面。

以复杂的苏州北站为分析模板,则其他高铁站房则形式更为简单,更有利于地下空间的开发布局。

考虑引入通苏嘉甬高铁之后,站场布局受到既有京沪铁路围观工区的影响,且既有苏州北站为张悬梁结构,新建通苏嘉甬场需要与既有京沪铁路保持一定的安全距离,因此在京沪场与通苏嘉甬场之间形成夹心地的空间。

苏州火车站景观设计刍议作者:夏华英来源:《现代园艺·下半月园林版》 2014年第4期夏华英(苏州新城园林发展有限公司,江苏苏州343000)摘要:对苏州火车站景观设计从布局分区及景观特色、植物设计等方面进行了分析,以期对其它城市火车站的景观设计起一定的参考作用。

关键词:苏州火车站;景观;设计1苏州火车站的概况苏州火车站位于苏州古城以北,平江新城内,濒临环城河,是连接苏州南北的重要节点区域,是苏州城市的交通枢纽和重要门户。

苏州火车站总面积为2.2km2,预测2020年火车站旅客发送量为3370万人次,2030年为4740万人次,火车站规模定义为特大站规模。

苏州火车站的功能定位为:展现苏州城市风貌的窗口,平江新城发展的先导区,集对外交通、商务、办公、信息等为一体的综合功能区。

2苏州火车站站前广场景观设计总体设计思想苏州火车站是苏州对外的综合交通枢纽,是苏州的标志性建筑之一,而站前景观是出火车站后第一眼看到的景物,直接影响着人们对苏州的“第一印象”。

苏州火车站站前广场的景观设计中,以“城市山林”为总体设计思想,营造出具有苏州本土特色的新型“城市山林”景观。

所谓“城市山林”,是指“一人在荒野不可能孤独存在,只得退而求其次,谋取在城嚣中的清静……以聊表对大自然的向往”。

即苏州火车站景观设计充分尊重苏州地域文脉,与城市环境、社会环境、建筑环境相协调,运用当地的传统的古典园林元素,即石头、粉墙、黛瓦、青砖、小品等创作自然风格的古典园林,进一步烘托苏州园林的特性。

3交通组织苏州火车站的主站房按铁路设计的要求对称布置在站台中心上,南广场西侧是公交首末站和行包停车场,中部是步行广场,东侧为出租车、社会车辆和贵宾停车场;北广场采取高架进站形式,地面结合起来商业用房设长途和公共交通换乘车场。

苏州火车站站前景观不仅突出了广场的功能性,更解决了南广场和北广场的人流组织、交通组织等功能。

4布局分区及景观特色4.1 布局分区4.1.1 站前南广场。

浅析对建筑设计原理的认识——以苏州火车站为例发布时间:2021-05-18T06:06:58.118Z 来源:《学习与科普》2020年20期作者:廖婧菁[导读] 建筑设计原理之我见从建筑尺度、建筑交通、功能分区的合理设计、无障碍设计结合苏州火车站来分析。

廖婧菁湖北文理学院湖北省襄阳市 441053摘要:建筑设计原理之我见从建筑尺度、建筑交通、功能分区的合理设计、无障碍设计结合苏州火车站来分析。

关键词:建筑设计原理;建筑设计;尺度;苏州火车站引言:建筑设计原理是由其功能、技术、艺术性组成的,而作为人们生活寓居之所,首要解决的问题就是符合人的需求。

人对建筑的体验感在于:尺度、环境、功能分布等等。

接下来就从建筑体验感浅析设计有哪些需要遵循的原理。

1.建筑尺度1.1尺度之层高如果把房间看成一个正方体的盒子,那么一个人在这个盒子中既要考虑高度,视野,温度,空气,光线。

仅仅是由四面墙组成的空间就需要参考人的很多尺度。

比如2015年我国成年男子平均身高167.1cm,女子155.8cm,所以在房屋建筑中将2.2m的建筑层高当作最低标准,这也是一般成年人伸展手臂的高度。

除了伸展的需求,不同的层高带来的心理感受也不同,参照《住宅设计规范》,普通住宅层高不宜高于2.8m。

[1]也是在除去内部装修、吊顶,地砖厚度之后的2.8m,如果是高于3.5m的空间,有可能出现室内灯的照明距离有点远的问题,或者说能耗较大。

对居住来说,会希望具有一定的私密性,掌握感,所以层高不宜过大。

而在公共性的建筑中,比如博物馆的层高又根据展品高度,和对开阔空间、高密度人流的通风需求而设置3M以上的层高。

1.2尺度之平面建筑平面设计,包括了对各个功能用区的划分,不同的房间有具体的使用需求。

1.2.1家具摆放的需求、各种设备:例如空调,暖气片等等,这不仅需要空间,还要考虑适用于人使用的因素。

比如空调不宜对着人长时间呆的地方;1.2.2不同房间的使用人群:比如旅店和卧室,旅店的人流动性大,要满足方便存储行李的需求,和个人卧室相比,私人物品存储需求小很多。

苏州火车站公共建筑调研报告一、总体环境分析1、区位因素:苏州火车站地区位于苏州古城区北侧,与古城区仅一河之隔。

而北寺塔、平门、桃花坞也近在咫尺。

2、交通状况:该处位于我国最繁忙的交通走廊沪宁交通走道的重要客源点,汇集铁路,轨道交通,道路交通,交通繁忙。

苏州火车站周边交通等级分析图3、周边:周边充满了浓郁的苏州特色风情1、古城墙:2、北寺塔3、桃花坞:4、平门二、公共建筑技术图纸1、总平面图2、一层平面图3、地下一层平面图4、剖面图5、立面图6、透视图三、空间构成:1、功能分区1、1功能格局简图:1、2内部功能分区:火车站以一个大厅为主要的集散空间,把主要的功能联系在一起,而且汽车站分为南北两个广场,南北进口分别靠近高铁售票点和普通车次售票点。

座站台分别供城际和普速列车停靠。

1、3各层基本空间分隔:首层布置基本站台侯车、售票厅和贵宾候车室等。

南站房进站广厅结合广场设计成半室外开放空间。

候车室、售票厅、贵宾室、行包房等结合庭院分列两侧, 秩序井然。

车站内部高达15米的高架候车大厅把南、北站房连为一体普速、城际旅客候车区实现空间共享, 室内小桥流水、环境宜人。

通道、商业服务、辅助用房分隔出不同功能的候车区地下2层是地铁2号线站台层和4号线站厅层地下3层分别是2、4号线的站台层和设备及管理用房。

1、4候车室:高铁进站口在大厅中部,保证了交通的流畅,方便人流的疏导。

(候车室空间分析:候车室分为两层楼,一层主要功能是一个集散空间的作用。

上去二楼有两排自动楼梯,分担了人流量。

饮水处与厕所分布在候车室的两侧的中部位置,保证了人们使用的方便。

)1、5南北广场: 在这个建筑体块南北两侧分别有南北两个广场,担负着交通流线的重责的同时也是景观设计优异的休息空间、火车站南广场的公交车由北环辅路进出, 在广场西侧设置首末站。

社会车、出租车落客区、贵宾车位于广场东侧。

地下出站厅两侧的停车场, 与北环辅路共用出人口。

火车站北广场公交车场集中设置在广场东侧地面, 大型社会车、长途车和旅游车在广场西侧进出。

地源热泵在苏州火车站的应用【摘要】目前,建筑的制冷、采暖和卫生热水供应,多数采用的是传统的分体空调、冷水机组+锅炉、直燃式溴化锂等方式。

这些方式消耗大量一次能源,运行费用高,并排放大量有害气体,污染环境,因此在新建建筑中推广利用热泵技术,并对既有建筑空调系统进行节能改造势在必行。

苏州火车改造工程就采用了在国内较新的一种能源利用形式——地源热泵系统。

【关键词】地源热泵;结构板下埋管;钻孔;灌浆;打压试验0.前言国内,地源热泵算是比较新的一种能源利用形式,所谓热泵,其实来源于水泵的概念,水泵是把水从低处(不利点)提升到高处(使用点),而热泵则取了“泵”的概念,是把“热”从“低”处通过泵的作用提升到”高”处。

热泵就是,通过外界的某些力量把低品位的热量转化为高品位的热量,以供人们使用。

地源热泵是一种中央空调工艺方式,在冬季,把地能中的热量“取”出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量取出来,释放到地能中去。

地源热泵中的土壤源热泵形式,非常适合苏州站使用。

一是埋管不占用陆上空间,二,没有锅炉,无污染。

三,即可制冷又可制热,运行费用低。

四、苏州地质条件好,打孔埋管施工顺利。

苏州火车站改造工程中央空调系统采用的就是地埋管地源热泵系统。

1.地埋管施工苏州站北站房地源热泵系统室外埋管施工已经完成,北站房地埋管系统总设计钻孔440个,钻孔深度103m,换热器管材采用dn25的聚乙烯管材HDPE (SDR11),埋地形式为双U型,孔距为3-6m。

1.1地埋管施工工艺流程测量定位-->钻孔-->地埋管预制及打压-->放管-->灌浆回填-->安装水平环路集管-->环路集管试压-->机房集分水器与环路集管连接-->冲洗、排气-->系统试压-->>回填隐蔽1.2换热孔及垂直埋管主要施工方法1.2.1测量定位根据施工图纸,对换热孔位置采用全战仪进行放线定位,每个孔位采用白灰进行标识,保证避开承台。

1.2.2挖泥浆池按照泥浆池就近满足周边钻机使用的原则组织泥浆坑。