《教育心理学》第五章行为学习理论(2)

- 格式:ppt

- 大小:1.78 MB

- 文档页数:66

第5章行为学习理论一、选择题1.某小学生为了避免父母的斥责而认真完成家庭作业,其行为背后的作用机制是()。

A.正强化B.负强化C.正惩罚D.负惩罚【答案】B【解析】根据斯金纳的观点,正强化与负强化的目的都是提高反应发生概率,但正强化是通过呈现愉快刺激的方式来达到这一目的,而负强化则是通过撤销厌恶刺激的方式来达到这一目的。

正惩罚与负惩罚的目的都是降低反应发生的概率,但正惩罚是通过呈现消极刺激的方式来达到这一目的,而负惩罚则是通过中止积极刺激的方式来达到这一目的。

“认真完成作业”是希望提高发生概率的行为,“避免父母的斥责”则是撤销厌恶刺激的方式。

2.体现“身教重于言教”思想的学习理论派别是()。

A.社会学习理论B.操作条件反射理论C.认知学习理论D.人本主义学习理论【答案】A【解析】根据班杜拉实验研究结果,在影响个体观察学习效果的因素中,榜样的作用至关重要。

榜样身教的作用远远胜于言传。

而人本学习理论强调的是师生互动关系和个体情感体验的价值,认知学习理论重视的是个体知识结构和知识掌握的价值,联结学习理论中的操作条件反射理论强调的则是通过奖惩来养成行为习惯,不重视榜样的作用。

3.在间歇强化的条件下,刺激——反应联结的特点是()。

A.建立快,消退也快B.建立快,消退慢C.建立慢,消退快D.建立慢,消退也慢【答案】D【解析】连续强化的条件下,新行为建立快,但消退也快。

组织行为学中强化程序的一种,指每一次理想行为出现时,都给予强化,也可以说是即每一次正确反应后都给予一次强化。

可以快速学习新行为,但习得行为也会快速消失,例如表扬和恭维。

在间歇强化的条件下,新行为建立慢,但消退也慢。

凡是能增强反应概率的刺激和事件都叫强化物。

在强化的时候,可以使用普雷马克原理。

行为强化的程序主要有两种基本模式:连续强化和间歇强化。

根据间歇强化的比例和时间是否固定,可以把它分成四种类型,分别是固定比例的间歇强化、可变比例的间歇强化、固定时间的间歇强化、可变时间的间歇强化。

第5章行为学习理论一、选择题1.心理学家桑代克的“迷箱”实验,证明了学习是()。

A.建立刺激一反应联结的过程B.认知同化的过程C.产生顿悟的过程D.信息加工过程【答案】A【解析】桑代克通过“迷箱”实验,证明了学习的实质是形成刺激—反应联结;人和动物遵循同样的学习律;学习的过程就是通过盲目的尝试与错误的渐进过程。

2.桑代克认为对学习的解释应包括某种动机原则,它所对应的学习律为()。

A.效果律B.练习律C.准备律D.刺激律【答案】C【解析】准备律是指学习者在学习开始时的预备定势。

学习者有准备而且给以活动就感到满意,有准备而不活动则感到烦恼,学习者无准备而强制活动也感到烦恼。

这一学习原则体现除了学习应包含动机原则。

3.经典性条件作用理论认为,有机体学会对某一特定的条件刺激做出条件反应以后,与其类似的刺激也能诱发其条件反应,这一现象称之为()。

A.消退B.泛化C.获得D.分化【答案】B【解析】泛化是指条件作用形成后,机体对与条件刺激相似的刺激做出条件反应的现象。

消退是指条件作用形成后,由于没有无条件刺激的结合,机体对条件刺激的反应逐渐消失的现象。

分化是指条件作用形成后,机体对与条件刺激相似的刺激不做出条件反应的现象。

4.当一个不爱学习的学生表现出良好的学习行为时,老师撤除对他的批评,老师的这一做法属于()。

A.正强化B.负强化C.消退D.惩罚【答案】B【解析】负强化是指通过消除或终止厌恶、不愉快刺激来增强反应概率。

老师通过消除批评来增强学生良好学习行为发生的概率属于负强化。

5.下面哪位心理学家将强化分为直接强化、替代性强化和自我强化?()B.韦纳C.班杜拉D.阿特金森【答案】C6.一个学生过分害怕兔子,我们可以依次让他选看兔子的照片,与他谈论兔子,让他远远观看关在笼中的兔子,让他靠近笼中的兔子,最后让他摸兔子、抱起兔子,消除对兔子的惧怕反应。

这样一种改变行为的方法属于()。

A.代币奖励法B.行为塑造法C.系统脱敏法D.肯定性训练【答案】C【解析】系统脱敏法,可用于治疗求助者对特定事件、人、物体或泛化对象的恐惧和焦虑。

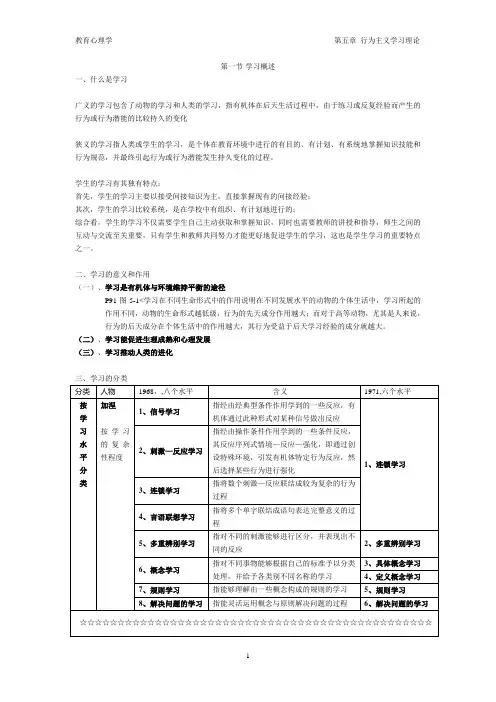

第一节学习概述一、什么是学习广义的学习包含了动物的学习和人类的学习,指有机体在后天生活过程中,由于练习或反复经验而产生的行为或行为潜能的比较持久的变化狭义的学习指人类或学生的学习,是个体在教育环境中进行的有目的、有计划、有系统地掌握知识技能和行为规范,并最终引起行为或行为潜能发生持久变化的过程。

学生的学习有其独有特点:首先,学生的学习主要以接受间接知识为主,直接掌握现有的间接经验;其次,学生的学习比较系统,是在学校中有组织、有计划地进行的;综合看,学生的学习不仅需要学生自己主动获取和掌握知识,同时也需要教师的讲授和指导,师生之间的互动与交流至关重要,只有学生和教师共同努力才能更好地促进学生的学习,这也是学生学习的重要特点之一。

二、学习的意义和作用(一)、学习是有机体与环境维持平衡的途径P91图5-1<学习在不同生命形式中的作用说明在不同发展水平的动物的个体生活中,学习所起的作用不同,动物的生命形式越低级,行为的先天成分作用越大;而对于高等动物,尤其是人来说,行为的后天成分在个体生活中的作用越大,其行为受益于后天学习经验的成分就越大。

(二)、学习能促进生理成熟和心理发展(三)、学习推动人类的进化三、学习的分类分类人物1968,,八个水平含义1971,六个水平按学习水平分类加涅按学习的复杂性程度1、信号学习指经由经典型条件作用学到的一些反应,有机体通过此种形式对某种信号做出反应1、连锁学习2、刺激—反应学习指经由操作条件作用学到的一些条件反应,其反应序列式情境—反应—强化,即通过创设特殊环境,引发有机体特定行为反应,然后选择某些行为进行强化3、连锁学习指将数个刺激—反应联结成较为复杂的行为过程4、言语联想学习指将多个单字联结成语句表达完整意义的过程5、多重辨别学习指对不同的刺激能够进行区分,并表现出不同的反应2、多重辨别学习6、概念学习指对不同事物能够根据自己的标准予以分类处理,并给予各类别不同名称的学习3、具体概念学习4、定义概念学习7、规则学习指能够理解由一些概念构成的规则的学习5、规则学习8、解决问题的学习指能灵活运用概念与原则解决问题的过程6、解决问题的学习☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆分类人物1977,五类学习含义按学习结果分类加涅按学生学习结果或所学能力不同1、言语信息的学习指以言语信息为媒介而获得的知识,是关于“是什么”的陈述性知识,教学中教师可通过检查学生是否能复述这些信息,来确认其是否掌握。

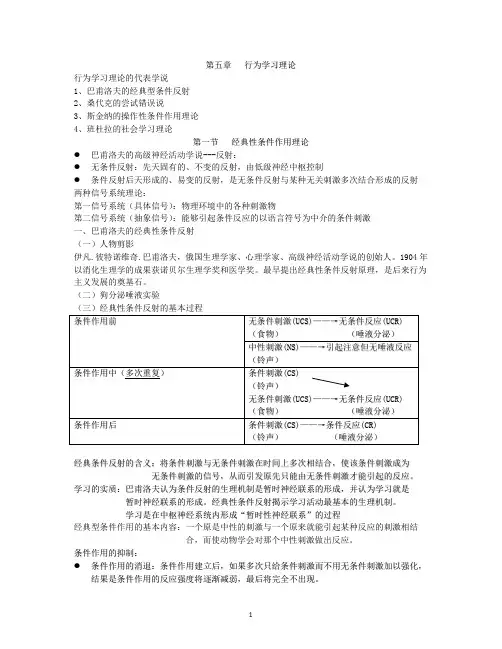

第五章行为学习理论行为学习理论的代表学说1、巴甫洛夫的经典型条件反射2、桑代克的尝试错误说3、斯金纳的操作性条件作用理论4、班杜拉的社会学习理论第一节经典性条件作用理论●巴甫洛夫的高级神经活动学说---反射:●无条件反射:先天固有的、不变的反射,由低级神经中枢控制●条件反射后天形成的、易变的反射,是无条件反射与某种无关刺激多次结合形成的反射两种信号系统理论:第一信号系统(具体信号):物理环境中的各种刺激物第二信号系统(抽象信号):能够引起条件反应的以语言符号为中介的条件刺激一、巴甫洛夫的经典性条件反射(一)人物剪影伊凡.彼特诺维奇.巴甫洛夫,俄国生理学家、心理学家、高级神经活动学说的创始人。

1904年以消化生理学的成果获诺贝尔生理学奖和医学奖。

最早提出经典性条件反射原理,是后来行为主义发展的奠基石。

(二)狗分泌唾液实验经典条件反射的含义:将条件刺激与无条件刺激在时间上多次相结合,使该条件刺激成为无条件刺激的信号,从而引发原先只能由无条件刺激才能引起的反应。

学习的实质:巴甫洛夫认为条件反射的生理机制是暂时神经联系的形成,并认为学习就是暂时神经联系的形成。

经典性条件反射揭示学习活动最基本的生理机制。

学习是在中枢神经系统内形成“暂时性神经联系”的过程经典型条件作用的基本内容:一个原是中性的刺激与一个原来就能引起某种反应的刺激相结合,而使动物学会对那个中性刺激做出反应。

条件作用的抑制:●条件作用的消退:条件作用建立后,如果多次只给条件刺激而不用无条件刺激加以强化,结果是条件作用的反应强度将逐渐减弱,最后将完全不出现。

●条件作用的分化:个体只对经常受到强化的刺激产生条件反应,而对其他近似刺激产生抑制效应,这种现象叫做条件作用的分化。

分化是在泛化之后出现的。

经典性条件反射在人类日常生活中十分常见:望梅止渴,谈虎色变(四)经典性条件反射的应用(1)将快乐事件作为学习任务的无条件刺激①让学生在群体竞争与合作中学习②创造舒适的读书角,吸引学生主动阅读③提供愉快舒适的课堂环境(2)帮助学生克服窘境①容易害羞的学生分配更多的社交任务②帮助学生建立自信心(3)帮助学生摆脱考试焦虑(五)经典性条件反射的评价●经典性条件反射揭示了学习活动最基本的生理机制●只能解释较简单的低级学习,不适用于复杂的学习有机体的许多行为无法用某种无条件刺激引发出来因此该理论无法解释这些行为的形成一、华生的恐惧实验条件作用之前:埃伯特:对白兔(NS)无恐惧,对噪音恐惧条件作用中:兔子出现,噪音立刻出现,恐惧(3次)条件作用后:单独出现白兔(CS),恐惧泛化:动物和动物标本,圣诞老人等二、华生的结论学习的实质:通过建立条件作用,形成刺激与反应之间的联结的过程,从而形成习惯。

第五章行为学习理论一、巴甫洛夫的经典性条件作用理论Ivan Pavlov (1870—1932) 俄国生理学家、心理学家、高级神经活动学说的创始人。

1904年因消化腺生理学研究的卓越贡献而获诺贝尔奖金。

他一生最突出的贡献是关于高级神经活动的研究。

(一)狗的条件反射作用实验实验结果(1)条件作用之前:给出铃声(条件刺激)并无唾液分泌给出肉(无条件刺激)产生唾液分泌(2)条件作用期间:铃声+肉(条件刺激+无条件刺激),产生唾液分泌(3)条件作用之后:给出铃声(条件刺激),产生唾液分泌(二)经典性条件作用的基本内容一个原是中性的刺激与一个原来就能引起某种反应的刺激相结合,而使动物学会对那个中性刺激做出反应。

●条件反射的四个基本事项:①无条件刺激(UCS):指本来就能引起的某种固定反应的刺激。

②无条件反应(UCR) :指由无条件刺激原本就可以引起的固定反应。

③条件刺激(CS) :原来的中性刺激。

④条件反应(CR) :条件反射形成后由条件刺激引起的反应。

(三)学习规律1. 消退◆条件作用建立之后,如果多次只给条件刺激而不用无条件刺激加以强化,结果是条件作用的反应强度逐渐减弱,最后将完全不出现。

●巴甫洛夫认为,消退并不是条件刺激和相应的反应之间的暂时联系已经消失或中断,而是暂时联系受到抑制。

●条件作用愈巩固,消退速度就愈慢;条件作用愈不巩固,就愈容易消退。

2. 泛化:在条件作用开始建立时,除条件刺激本身外,那些与该刺激相似的刺激也或多或少具有条件刺激的效应。

这种现象称为条件作用的泛化。

3. 分化:只对经常受到强化的刺激产生条件作用,而对其他近似刺激则产生抑制效应。

这种现象称为条件作用的分化。

4.高级条件作用:中性刺激一旦成为条件刺激,可以作为无条件刺激。

另一个中性刺激与其反复结合,可形成新的条件作用,这一过程被称为高级条件作用。

测验失败(中性刺激)批评(条件刺激)——焦虑测验失败——焦虑巴甫洛夫的信号系统理论●巴甫洛夫认为,条件反射是一种信号活动,引起条件反射的刺激是信号刺激。

第五章行为学习理论刺激(stimuli)激活行为的事件。

反应(response)可以观察的对刺激的回应行为。

经典性条件反射(classical conditioning)一个新刺激代替另一个刺激与一个自发的生理或情绪反应建立联系。

无条件刺激(unconditioned stimulus,简称US)能够自动一起生理或情景反应的刺激。

无条件反射(unconditioned response,简称UR)无需任何训练和经验而自动出现的生理或情绪反应。

中性刺激(neutral)不会自动引起生理或情景反应的刺激。

条件刺激(conditioned stimulus,简称CS)条件作用形成后能够英气生理或情绪反应的刺激。

条件反应(conditioned response,简称CR)条件作用形成后习得的对条件刺激(以前的中性刺激)做出的反应。

消退(extinction)条件作用形成后,由于没有无条件刺激的结合,机体对条件刺激的反应逐渐消失。

泛化(generalization)条件作用形成后,机体对与条件刺激相似的刺激做出条件反应。

分化(discrimination)只对条件刺激做出条件反应,而对其他相似的刺激不做出条件反应。

高级条件作用(higher-order conditioning)条件作用形成后,另一个中性刺激与条件刺激反复结合,形成新的条件作用。

(桑代克的)联结主义(connectionsm)学习实质上是通过尝试与错误的过程而自动形成刺激-反应联结,这种联结不需要以观念作中介。

效果旋律(law of effect)在一定情境下产生满意效果的行为倾向于在这一情景中重复出现。

操作性条件作用(operant conditioning)有意行为因其后果而增强或减弱的学习。

(操作性条件作用的)消退(extinction)消除强化从而消除或降低某一个行为。

(操作性条件作用的)维持(maintenance)减弱甚至停止强化后对行为的保持。

第5章行为学习理论一、选择题1.心理学家桑代克的“迷箱”实验,证明了学习是()。

A.建立刺激-反应联结的过程B.认知同化的过程C.产生顿悟的过程D.信息加工过程【答案】A【解析】桑代克通过“迷箱”实验,证明了学习的实质是形成刺激-反应联结;人和动物遵循同样的学习律;学习的过程就是通过盲目的尝试与错误的渐进过程。

2.桑代克认为对学习的解释应包括某种动机原则,它所对应的学习律为()。

A.效果律B.练习律C.准备律D.刺激律【答案】C【解析】准备律是指学习者在学习开始时的预备定势。

学习者有准备而且给以活动就感到满意,有准备而不活动则感到烦恼,学习者无准备而强制活动也感到烦恼。

这一学习原则体现除了学习应包含动机原则。

3.经典性条件作用理论认为,有机体学会对某一特定的条件刺激做出条件反应以后,与其类似的刺激也能诱发其条件反应,这一现象称之为()。

A.消退B.泛化C.获得D.分化【答案】B【解析】泛化是指条件作用形成后,机体对与条件刺激相似的刺激做出条件反应的现象。

消退是指条件作用形成后,由于没有无条件刺激的结合,机体对条件刺激的反应逐渐消失的现象。

分化是指条件作用形成后,机体对与条件刺激相似的刺激不做出条件反应的现象。

4.当一个不爱学习的学生表现出良好的学习行为时,老师撤除对他的批评,老师的这一做法属于()。

A.正强化B.负强化C.消退D.惩罚【答案】B【解析】负强化是指通过消除或终止厌恶、不愉快刺激来增强反应概率。

老师通过消除批评来增强学生良好学习行为发生的概率属于负强化。

5.下面哪位心理学家将强化分为直接强化、替代性强化和自我强化?()A.马斯洛B.韦纳C.班杜拉D.阿特金森【答案】C6.一个学生过分害怕兔子,我们可以依次让他选看兔子的照片,与他谈论兔子,让他远远观看关在笼中的兔子,让他靠近笼中的兔子,最后让他摸兔子、抱起兔子,消除对兔子的惧怕反应。

这样一种改变行为的方法属于()。

A.代币奖励法B.行为塑造法C.系统脱敏法D.肯定性训练【答案】C【解析】系统脱敏法,可用于治疗求助者对特定事件、人、物体或泛化对象的恐惧和焦虑。

第五章行为学习理论[视频讲解]第一节经典性条件作用理论一、巴甫洛夫经典性条件作用理论巴甫洛夫:诺贝尔奖金获得者,最早提出经典性条件作用的人。

一个原来是中性的刺激与一个原来就能引起某种反应的刺激相结合,而使动物学会对那个中性刺激做出反应。

这就是经典性条件作用。

新的条件作用不仅能够直接在无条件作用的基础上形成,而且一种条件作用巩固后,再用另一个新刺激与条件刺激相结合,还可以形成第二级条件作用。

例如,如果狗已经对铃声建立了条件作用,再把铃声和灯光一起配对呈现,经过几次试验后单独出现灯光,也会引起狗的唾液分泌。

这就是通过刺激替代建立了二级条件作用。

同样,还可以形成第三级条件作用。

1.高级条件作用中性刺激一旦成为条件刺激,可以作为无条件刺激。

另一个中性刺激与其反复结合,可形成新的条件作用,这一过程被称为高级条件作用(higher-order conditioning)。

在一级条件作用基础上建立二级条件作用,在二级条件作用基础上建立三级条件作用。

2.获得与消退条件刺激反复与无条件刺激相匹配,即条件反射建立的过程,为获得;狗建立起了对铃声的反应。

条件反射形成后,如果条件刺激不再伴随无条件出现,条件反射的强度将逐渐降低,乃至条件反射消失,为消退。

只出现铃声,不给肉。

举例子:学生见到班主任就害怕,是因为班主任每次都要批评他(获得),从某段时间时候,老师不在批评他了,他便不害怕了(消退)。

班主任原本是个中性刺激,学生害怕的是批评(无条件刺激)。

3.泛化与分化泛化(generalization):在条件作用建立初期,除条件刺激本身外,那些与条件刺激相似的刺激也或多或少具有条件刺激的作用。

如,一朝被蛇咬,十年怕井绳。

分化(discrimination):通过只对条件刺激进行强化,动物学会只对条件刺激进行反应,而对其它近似刺激抑制反应。

如,在呈现1000赫兹的铃声时,呈现食物,而在呈现1200赫兹的铃声时不呈现食物,狗就逐渐学会了,只对1000赫兹的铃声,分泌唾液。

教育心理学㊣重点摘要!第五章行为主义心理学的学习理论§经典条件作用(p173~180)1.巴夫洛夫(Ivan P. Pavlov)是俄国的生理学家,发现狗的消化腺分泌量的变化,与外在刺激的性质、出现的时间有密切关系。

之后他作了著名的以铃声、灯光作为外在刺激,引发狗的唾液分泌的实验。

其理论为「经典(古典)条件作用」(classical conditioning)。

实验设计:(1)无条件(非制约)刺激(unconditioned stimulus, US或UCS):本来就可引起个体某固定反应的刺激,如引起唾液分泌的食物。

(2)无条件(非制约)反应(unconditioned response, UR或UCR):由非制约刺激原本即可引起的固定反应,如食物引起的唾液分泌。

(3)条件(制约)刺激(conditioned stimulus, CS):原本为中性刺激,如与食物相伴或稍前出现的铃声。

(4)条件(制约)反应(conditioned response, CR):条件作用形成后,由条件刺激引起的反应,亦即铃声引起的唾液分泌。

2.华生(John B. Watson),是行为主义心理学的创始人,主张教育万能,其对于行为主义学习里论,有以下四点要义:(1)心理学之成为一门科学,要采用科学方法,研究个体表现于外的行为。

(2)经点条件作用研究所得行为原则,不但可以了解动物行为,也可以解释人的行为。

(3)人类一切行为,其构成基本要素是反应,一切行为表现只是多种反应的组合。

而反应中,除少数是基本的反射之外,全都是个体在适应环境时,与其环境中各种刺激之间的关系,经由经典条件作用的学习过程所形成的。

(4)只要能了解环境刺激与个体的关系,就可以设计并控制刺激,经由条件作用,建立起所要建立的反应,组合成预期的复杂行为,也可根据条件作用法则(消弱),消除个体已有之行为。

3.经典条件作用中的一般行为法则:(1)强化与强化物(reinforcement):强化作用指在条件作用中,影响刺激—反应连结强度,或增强条件反映出现频率的一切程序。