明清之际儒家思想的特点与评价一

- 格式:ppt

- 大小:731.50 KB

- 文档页数:32

2015高考历史核心考点:第27讲,宋明理学和明清之际活跃的儒家思想知识诠释思维发散一、宋明理学1.三教合一(1)魏晋南北朝时期,儒学吸收佛教、道教的精神,有了新的发展。

佛教吸收儒学精神,渐趋①中国本土化。

道教也受到儒学影响,主张“贵儒”又“尊道”。

(2)隋朝,儒学家提出“②三教合归儒”的主张。

唐朝实行③三教并行政策,使得儒学正统地位遭到佛教和道教的挑战。

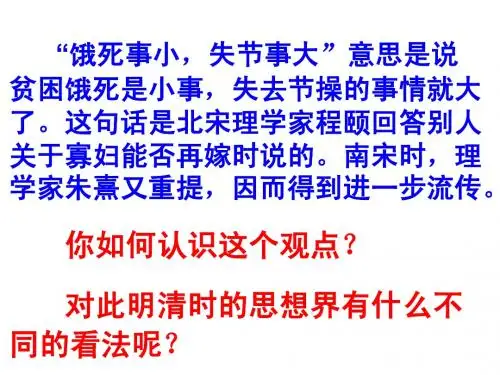

2.程朱理学(1)北宋时,形成了以④理为核心的新儒学体系——“理学”,又以北宋的程颢、程颐兄弟和南宋的朱熹成就最为突出,称为“程朱理学”。

(2)程颢、程颐认为,天理是万物的本原,二者把天理和伦理道德直接联系起来,认为“人伦者,天理也”“父子君臣,天下之定理”。

“二程”还提出“⑤格物致知”的认识论,认为“物皆有理”,只有深刻探究万物,才能真正得到其中的“理”。

(3)朱熹是理学的集大成者,认为天理就是作为道德规范的⑥三纲五常,强调“存天理,灭人欲”,编著了后世科举考试依据的教科书——《⑦四书章句集注》。

(4)评价:程朱理学适应了统治阶级的政治需要,备受推崇,成为南宋以后长期居于统治地位的官方哲学,有力地维护了封建专制统治。

3.陆王心学(1)南宋时期,理学家陆九渊把“⑧心”作为宇宙万物的本原,提出“心”就是“理”的主张;强调“宇宙便是吾心,吾心即是真理”,其学说被称为“心学”。

(2)明朝中期以后,王阳明继承和发展了陆九渊的学说,成为心学的集大成者,这一学派也被称为“陆王心学”。

王阳明宣扬“心外无物”“心外无理”的命题。

在认识论上,他提出“⑨致良知”和“知行合一”的学说。

【易错扫描】(1)程朱理学和陆王心学虽然一个认为要格物致知,一个认为要内心自省,但是都认为理是万物的本原。

两者的实质是相同的,都属于理学的范畴,只是方法不同而已。

从哲学观上看,程朱理学属于客观唯心主义,而心学坚持“心即理”的根本观念,属主观唯心主义。

(2)理学在宋代不是主流思想。

理学真正成为主流思想是从元代开始的。

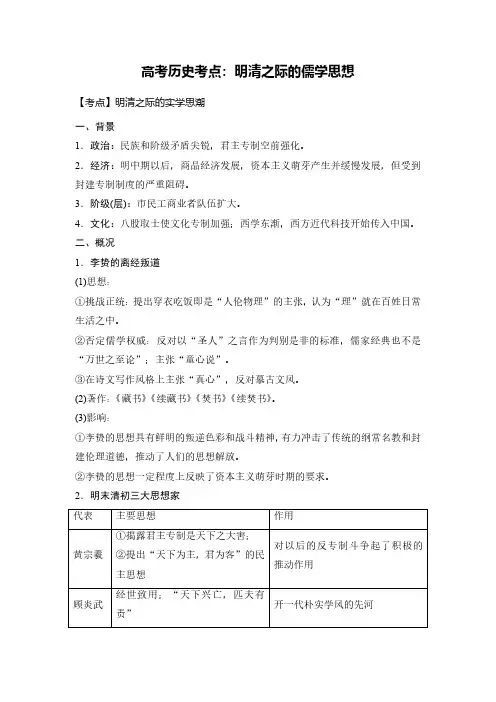

高考历史考点:明清之际的儒学思想【考点】明清之际的实学思潮一、背景1.政治:民族和阶级矛盾尖锐,君主专制空前强化。

2.经济:明中期以后,商品经济发展,资本主义萌芽产生并缓慢发展,但受到封建专制制度的严重阻碍。

3.阶级(层):市民工商业者队伍扩大。

4.文化:八股取士使文化专制加强;西学东渐,西方近代科技开始传入中国。

二、概况1.李贽的离经叛道(1)思想:①挑战正统:提出穿衣吃饭即是“人伦物理”的主张,认为“理”就在百姓日常生活之中。

②否定儒学权威:反对以“圣人”之言作为判别是非的标准,儒家经典也不是“万世之至论”;主张“童心说”。

③在诗文写作风格上主张“真心”,反对摹古文风。

(2)著作:《藏书》《续藏书》《焚书》《续焚书》。

(3)影响:①李贽的思想具有鲜明的叛逆色彩和战斗精神,有力冲击了传统的纲常名教和封建伦理道德,推动了人们的思想解放。

②李贽的思想一定程度上反映了资本主义萌芽时期的要求。

2.明末清初三大思想家三、评价1.积极(1)明清时期进步思想家的思想一定程度上反映了资本主义萌芽时期的要求,对当时的封建专制有一定的冲击作用,对近代民主思想产生了一定的影响。

(2)进步思想家对传统儒学批判继承,促使我国传统文化重新焕发了生机,对后世产生了巨大影响。

2.局限(1)从内容上看:没有提出新的社会制度,未形成完整的理论体系。

(2)从地位上看:无法撼动程朱理学的主流地位,未在当时成为主流思想。

(3)从影响上看:影响有限,未能实现中国社会的转型。

(4)从性质上看:不是资产阶级的民主思想,本质上还未跳出传统儒学的范畴。

【案】明清之际与文艺复兴时期的相似性体现在以下两方面:一是都出现了资本主义萌芽,二是都出现了新思潮反对禁欲主义。

【案】“咸以孔子之是非为是非,故未尝有是非尔”。

【案】故我之出而仕也,为天下,非为君也;为万民,非为一姓也。

【案】“亡国”与“亡天下”:“亡国”还只是封建王朝改朝换代的事,而“亡天下”则是民族、文化的沦亡,是关系到整个民族命运的大事。

儒家思想的演变儒家思想的演变特征儒家思想的演变1、儒家思想的演变春秋战国时期形成:孔子、孟子和荀子的思想主张汉代成为正统思想:汉武帝接受董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议宋明发展为理学:两宋时期程颢、程颐和朱熹的思想主张、明朝陆九渊和王阳明的思想主张明清时期的新发展:李贽的异端思想,顾炎武、王夫之和黄宗羲关于经世致用的主张和对君主专制的批判儒家思想作为中国传统文化的主流思想,既是中华民族的精神财富,也极大地影响了东亚和东南亚思想文化的发展,成为人类文明史的重要组成。

2、春秋战国时期儒家思想的形成及其特点形成春秋时期孔子的思想“仁”和礼、为政以德、有教无类等。

战国时期孟子的思想“仁政”学说、“民贵君轻” “性善论”等。

荀子的思想人定胜大思想、“性恶论”、礼法并施等。

从孔子创立儒家提出学说,经过孟子、荀子的总结、改造与发展,儒家思想体系更加完整。

特点儒家思想较为具体,带有浓厚的理想化色彩;没有严密的理论基础,大多是关于思想修养方面的道德规范和政治理想方面的治国原则;孟子的“仁政”“民贵君轻”使儒家思想开始与政治相结合,但因脱离现实政治而遭新兴地主阶级冷遇。

3、汉代儒学主流思想地位的确立背景诸侯王国威胁中央政权、匈奴的威胁使统治者认识到加强中央集权的必要性;汉武帝时期,经济得到恢复与发展;政治上进一步开拓大一统国家的需要;董仲舒的“罢黜百家,独尊儒术”适应君主专制中央集权统治的需要。

董仲舒的思想①“春秋大一统”和“罢黜百家,独尊儒术”的理论;②宣扬“君权神授”,提出了“天人感应”“天人合一”学说;③“三纲五常”学说是为人处世的标准,成为封建伦理关系的准则;④针对土地兼并严重和百姓牛活困顿的现实,提出“限田……薄赋……省役”的主张。

意义①有利于国家统一;②有利于巩固中央集权和打击地方割据势力;③确立了儒家在中国传统文化中的主流地位,儒家思想上升为国家的统治思想;④限制君主的权利,使君主实行“仁政”;⑤兴办学校,有利于教育的发展。

对儒家思想进行评价儒家是在春秋战国时期“百家争鸣”中出现的一个重要学派。

由孔子创立,由孟子加以发展。

儒家崇尚《周礼》,认为人人安分守己,互相关怀,达至一个大同世界,就是「仁」。

「仁」是儒家的核心内容。

其主要内容如下:伦理观∶「仁」是伦理道德的总纲。

「仁」就是「爱人」,君主要体民情、爱惜民力,反对苛政。

若要实践仁德,需要「忠」和「恕」。

「忠」是尽自己的本分;「恕」是推己及人。

提倡以「礼」、「乐」,约束人的行为,陶冶人的性情。

政治观∶主张以礼义治国,回复西周时期的德治。

而社会各阶层人士应尽本分,以达致「君君、臣臣、父父、子子」的和阶局面,这就是正名思想。

教育观∶孔子提出「有教无类」的主张,认为教不应分贵贱贤愚。

他认为「因材施教」是理想的教学方法。

他又提倡「温故知新」及「举一反三」等学习方法。

宇宙观∶对鬼神之说抱著「存而不论」的态度,主张「敬鬼神而远之」,但却十分重视祭祀祖先。

其后孟子以「性善说」论述「仁」,「人之异於禽兽者,几希。

」他认为人性本善,具备了恻隐、羞恶、辞让、是非四种善端,加以发扬,便可成为仁、义、礼、智的德行。

荀子主张「性恶论」,认为人与禽兽无异,「饥而欲饱,寒而欲暖」,若顺从人的本性而行,必会引起纷争。

他主张通过教育改变人的本性,为善去恶。

荀子强调通过「礼治」维持社会秩序,使社会各阶层人士安守本分,社会便能安定。

儒家文化中的和谐意识包涵天人关系的和谐与人际关系的和谐两层意思。

关于天人关系的和谐,儒家提倡“天人合一”。

孔子主张寓天道于人道之中,要在人道的统一性中见出天道的统一性。

关于人际关系的和谐,儒家提倡“中庸”,即“和而不同”与“过犹不及”。

所谓“和而不同”,说的是对一件事情有否有可,该肯定的肯定,该否定的否定。

这是合乎辩证法的和同观的。

所谓“过犹不及”,说的是凡事都有一个界限和尺度,达不到或超过这个界限和尺度都不可取。

“和而不同”与“过犹不及”的实质乃是强调矛盾的统一与均衡,强调通过事物之度的把握以获得人际关系的和谐,避免和克服人与人、人与社会乃至国家、民族之间的对立和冲突。

【高频考点解读】1.列举宋明理学的代表人物,说明宋明时期儒学的发展。

2.列举李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之等思想家的思想主张,了解明清时期儒学思想的发展。

【热点题型】题型一宋明理学例1、理学家王阳明说:“士以修治,农以具养,工以利器,商以通货,各就其资之所近,力之所及者而业焉,以求尽其心,其归要在于有益生人(民)之道,则一而已……四民异业而同道。

”在此,王阳明()A.重申传统的“四民”秩序B.主张重新整合社会阶层C.关注的核心问题是百姓生计D.阐发的根本问题是正心诚意【提分秘籍】程朱理学和陆王心学的异同比较程朱理学陆王心学不同点本体论“理”是世界本原,理在心外“心即理也”,理在心中体验方法“格物致知”,体验“天理”克服私欲,恢复良知哲学思想客观唯心主义主观唯心主义相同点代表都是宋明理学的突出代表内容都是儒学表现形式,都继承孔孟“仁”“礼”的思想,都认为世界本原是“理”实质以儒家纲常约束社会,维护专制统治,遏制人的欲求(“存天理、灭人欲”)影响都有助于维护专制统治,都压制、扼杀人们的自然欲求理学重视主观意志力量,强调人的社会责任和历史使命,对塑造中华民族的性格都起了积极作用【举一反三】魏晋时期,有人斥责佛教“使父子之亲隔,君臣之义乖,夫妇之和旷,友朋之信绝”。

这反映出当时()A.佛教传入颠覆了传统观念B.儒家伦理不为社会所重视C.佛教急于融入本土文化D.佛教与儒家伦理抵触【热点题型】题型二明清之际的儒学思想例2、黄宗羲在《明夷待访录》中说:“使朝廷之上,闾阎之细(民间百姓),渐摩濡染,莫不有诗书宽大之气,天子之所是未必是,天子之所非未必非,天子亦遂不敢自为非是,而公其非是于学校。

”与这一论述的精神实质最为接近的是()A.天下兴亡,匹夫有责B.民为邦本C.天下为公D.民贵君轻【提分秘籍】明清之际活跃的儒家思想的特点1.反传统、反教条。

以异端自居的明朝进步思想家李贽,指出儒家经典并非“万世之至论”,否定孔子是天生圣人。

高二历史:明清之际儒家思想新发展【高频考点】李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之等思想家的思想主张和著作,明清时期儒家思想的发展的影响【知识要点】一、明清之际儒家思想新发展的历史背景:经济上:商品经济冲击下人们竞相逐利,资本主义生产关系的萌芽。

政治上:专制主义统治进一步强化,封建制度日趋衰落。

文化上:明代晚期的思想界(理学)因循守旧。

二、异端思想家李贽:时期:明后期。

主张:①破除孔子的迷信,批判孔孟学说的标准;②批判男尊女卑封建礼教,倡男女平等;③赞扬历史上“异端”行为(改革、起义、恋爱等)。

评价:他的思想具有鲜明的封建叛逆色彩和战斗精神,是我国反封建专制思想的先驱。

三、明末清初三大思想家:1、代表人物及主张:(1)黄宗羲:著作:《明夷待访录》;主张:①抨击君主专制,“君主乃天下之大害”;②提出“天下为主,君为客”;③批判“君臣纲”的愚忠;④主张“工商皆本”。

(2)顾炎武:著作:《日知录》、《天下郡国利病书》;主张:①主张限制君权,扩大地方权;②“天下兴亡,匹夫有责”;③主张“经世致用”,反对文化专制及心学的空谈理论。

(3)王夫之:思想:唯物主义;主张:①反对“天下王土”,主张耕者有其田;②哲学上,主张物质是第一性,宇宙万物是由物质性的“气”构成,理在气中。

2、三人的共同主张:①政治上:反对君主专制,倡导言论自由,提出限制君权的理论和设想。

②学术上:主张“经世致用”。

③经济上:重视手工业和商业的发展,提出“工商皆本”。

3、评价:①对君主专制统治造成了强烈冲击。

②给后世民众以深刻启迪。

③构成中国早期启蒙思想的洪流,具有解放思想的历史进步性。

④局限性:资本主义萌芽力量弱小,早期的民主思想不占统治地位,无法撼动儒家思想的主流地位,不能引起中国社会结构的变化。

【方法例析】(广东卷.3)某思想家说:“我之出而仕也,为天下,……为万民,非为一姓也。

”他所反对的是( )A.民主共和制B.中央集权制C.专制主义制度D.君主立宪制答案:C点拨:本题考查了李贽的思想,材料强调“我之出而仕也……非为一姓也”即不为世代相袭的专制皇权服务,故选C。

列举明清之际儒家思想的特点明清时期儒家思想的特点可以从政治、社会、教育和文化等各方面进行探讨。

以下将详细介绍明清之际儒家思想的几个主要特点。

一、思想主流的提倡传统儒家思想明清时期是中国封建社会的最后阶段,传统儒家思想成为统治者所提倡和推崇的主流思想。

“儒家”一词本身便是这一时期所形成的,明朝时期将儒家作为朝廷官学(太学)的正式教科书,并加以强调和发扬,清代更是将儒学视为官方政治信仰。

二、以程朱理学为主导的儒学思潮明清之际兴起的程朱理学成为明清儒学的主流。

程朱理学主张追求“天理”,指导人的实践行为。

理学将儒家思想与道家思想相融合,以《大学》、《中庸》为核心著作,强调天人合一、大同世界的观念。

这一学说提出了“性即理”、“格物致知”等思想,将人类的智慧和道德归结为“性”的追求,强调“致良知”和“明心见性”的过程。

程朱理学在明清时期对政治和教育产生了深远的影响。

三、重视政治伦理明清时期,儒家思想对政治伦理的探讨成为重要内容之一、儒家思想倡导君主和臣民之间的和谐关系,政治伦理是维护宗法秩序和社会稳定的重要手段。

明朝经历了农民起义的频繁,清朝则为清兵入侵,这些战乱使得社会秩序不稳。

儒家思想试图通过强调君主的道德修养,塑造廉洁、仁爱、公正的君主形象来维持社会的安定。

同时,儒家思想也重视居民的忠诚和奉献,对民众教化的要求也相对严格。

四、注重教育和学术明清时期,儒家思想对教育和学术的重视程度达到了巅峰。

科举制度是明清政治制度中一个重要的组成部分,也是儒家思想在明清时期教育中的具体体现。

科举考试形式的变迁、考试内容、制度等方面均受到儒家思想的影响。

此外,儒家思想提出的“读书为学,以治学为重”的口诀,强调学习的重要性,提倡广泛涉猎儒家经典著作,让人通过修身养性达到实践的境地。

五、继承和创新明清时期的儒家思想不仅继承了先秦时期儒家思想的核心理念,也对其进行了创新和发展。

明代儒家学术界以王阳明的心学为代表,提出了“即心即性”、“知行合一”等重要思想,突出了心性的重要性和个体人格的培养。

明清皇帝的儒家思想在中国历史上,儒家思想一直扮演着重要的角色。

明清时期,作为中国历史上的两个重要朝代,他们也是儒家思想的传承者和倡导者。

这篇文章将从明清皇帝的儒家思想出发,探讨他们的思想观念和实践措施。

一、明朝皇帝的儒家思想明朝官方的儒家思想可以追溯到明朝的创始人朱元璋。

他信奉儒家思想,主张仁爱之道,注重道德教育,鼓励民众从小学习儒家经典。

在治国方面,朱元璋大力倡导儒家思想,提出以礼治国之说。

他认为政府应该行为正派,以身作则,为民众做好榜样。

同时,他又重视三纲五常,即尊卑有序,长幼有别,夫妇有别,亲疏有别,贵贱有别,善恶有别,认为这是治理国家的基础。

随着明朝时期的深入,明朝的皇帝们也对儒家思想进行了深入的研究和理解。

明朝的儒学家王守仁在理学方面有了重要贡献。

他提出了格物致知、知行合一的思想,强调知与行德的相互联系。

在此基础上,明朝皇帝们更加重视儒家思想在国家治理中的应用和推广。

例如,明朝第四任皇帝朱瞻基即位后,他依据王守仁的思想理论,提出了“以理执政”的治国方略,意为依据道理来治理国家。

他信任思想家张载,认为他的理学思想对国家治理有很大的帮助。

他还通过礼仪制度来控制人们的行为,维护社会稳定。

这些措施为明朝皇帝们的儒家思想实践奠定了基础。

二、清朝皇帝的儒家思想清朝的创始人努尔哈赤对儒家思想持有一定的尊重。

他重视教育,注重儒家经典学习和实践。

他提出了军政并重的治国方略,既要强调军事力量的积累,也要重视人民的福利。

即依据儒家思想中“仁爱”之道,对人民进行尊重、关心和帮助。

随着清朝的深入,儒家思想的应用越来越广泛。

清朝皇帝们也在儒家思想的研究与实践中不断探索。

例如,康熙皇帝即位后,他大力改革政治制度,严格执行六事禁令,即禁止私通、品级兼升、奸营权利、公廨繁欠、度支浪费、机宜动用六项行为。

此举是为了纠正官员的品德和行为,以提升政府效率。

他还重视教育,设立六科,以选拔人才为宗旨,加强对人才的培养与选拔。

随着科学和现代化的不断发展,儒家思想在现代社会中的实际意义逐渐淡化。

清朝的儒学思想清朝时期的儒学思想丰富多彩,影响深厚,是中国儒学史上一个重要的阶段。

清朝时期的儒家思想主要包括:汉学派、明清学派、道光学派、丹阳学派等多种不同的流派。

这些思想流派的兴起和发展,不仅反映了清朝时期的文化和历史背景,也在一定程度上影响着中国现代的文化和社会发展。

一、汉学派汉学派主要来源于明清之际的经学学者,他们主要关注的是古代经典的解读和注释。

这一派别在清初的翻译和原始文献研究方面有着很大的成就。

清朝时期,学者们通过对《诗经》、《易经》、《礼记》、《周礼》等古代经典的研究,发展出了丰富多彩的儒家思想,并形成了比较完整的经典体系。

汉学派认为自己是延续了宋明理学的传统,主张“经世致用”,认为儒家经典要解决的是实际问题,要对社会作出实际的贡献。

同时,汉学派也强调“大同世界”和天人合一的思想,这一思想在清朝时期的社会变革中发挥着重要的作用。

二、明清学派明清学派主要出现在清朝中后期,在王阳明的思想基础上,推崇个人内心的直觉和道德自觉,提倡“知行合一”,认为人们应该拥有自己独立的思考能力和道德判断能力。

同时,明清学派也对儒家经典做出了一些批判,指出了儒家思想中存在的一些局限和问题。

明清学派的思想对中国现代化进程产生了重要的影响,促进了新文化运动的兴起和思想启蒙的发展。

三、道光学派道光学派主要在清朝中后期兴起,主张只讲究实用,对“经史子集”不予重视。

这一派别强调经济发展和创新精神,同时也强调反对新思潮对传统思想的冲击。

道光学派在当时的政治和社会环境中得到了很大的支持,但是在后期也受到了很大的反对,因为它的理念和思想过于局限和狭隘,不符合社会历史的发展。

四、丹阳学派丹阳学派主要产生在清朝末期和中华民国时期,它强调对传统儒家思想的重新审视与考察,认为传统儒家思想并非一成不变的,也需要不断适应时代的变化和社会的发展。

丹阳学派对科学发展的关注和提倡,则是其最为重要的价值和贡献。

前辈学者采取这种新的思想来更新源头之处,对中国封建主义传统的儒家思想进行了全面而深刻的分析与阐释,推动了中国传统思想的现代化。