王冕好学 文言文阅读

- 格式:pptx

- 大小:204.06 KB

- 文档页数:14

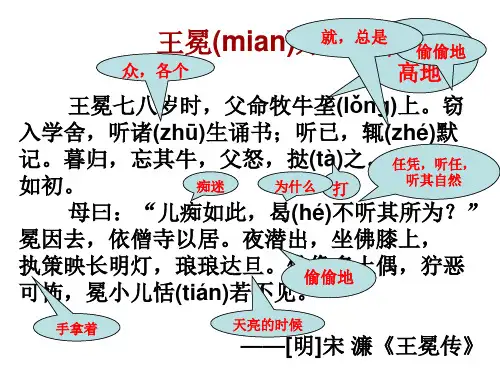

一、王冕好学王冕者,诸暨人。

七八岁时,父命牧(1)牛陇上(2),窃(3)入学舍,听诸生诵书;听已,辄(4)默记。

暮归,忘其牛。

或(5)牵牛来责蹊田(6)者。

父怒,挞(7)之,已而复如初。

母曰:“儿痴(8)如此,曷(9)不听其所为?”冕因去(10),依僧寺以居。

夜潜(11)出,坐佛膝上,执策(12)映长明灯读之,琅琅达旦(13)。

佛像多土偶,狞恶可怖(14);冕小儿,恬(15)若不见。

[1]安阳韩性闻而异(16)之,录为弟子,学遂为通儒。

性卒,门人事冕如事性。

时冕父已卒,即迎母入越城就养。

久之,母思还故里,冕买白牛驾母车,自被(17)古冠服随车后。

乡里儿竞遮道讪笑,冕亦(18)笑。

(选自《元史·王冕传》)(1)牧:放牧。

(2)陇:田埂。

(3)窃:偷偷地,暗中。

(4)辄:总是(常常)、就。

(5)或:有人;有的人(6)蹊田:践踏田地,指踩坏了庄稼(7)挞:鞭打。

(8)曷:通“何”,为什么。

(9)去:古义—离开,离去。

今义:到……去。

(10)潜:暗暗地、悄悄地。

(11)执策:拿着书卷。

(12)旦:早晨,天亮。

(13)狞恶可怖:狰狞凶恶,令人害怕。

(14)恬:心神安适。

(15)异:(意动)(16)一词多义(之)①父怒,垯之:他。

②执策应长明灯读之:无实义。

(17)“被”通“披”:穿戴(18)亦:也王冕是诸暨县人。

七八岁时,父亲叫他在田地上放牛,他偷偷地跑进学堂去听学生念书。

听完以后,总是默默地记住。

傍晚回家,他把放牧的牛都忘记了,有人牵着牛来责骂他们家的牛践踏田地,踩坏了庄稼。

王冕的父亲大怒,打了王冕一顿。

事情过后,他仍是这样。

他的母亲说:“这孩子想读书这样入迷,何不由着他呢?”王冕从此以后就离开家,寄住在寺庙里。

一到夜里,他就暗暗地走出来,坐在佛像的膝盖上,手里拿着书就借着佛像前长明灯的灯光诵读,书声琅琅一直读到天亮。

佛像大多是泥塑的,一个个面目狰狞凶恶,令人害怕。

王冕虽是小孩,却神色安然,好像没有看见似的。

王冕好学文言文翻译王冕好学文言文翻译《王冕好学》选自《元史·王冕传》,那么,以下是小编给大家整理收集的王冕好学文言文翻译,希望大家喜欢。

王冕好学文言文:王冕者,诸暨人。

七八岁时,父命牧牛陇上,窃入学舍,听诸生诵书;听已,辄默记。

暮归,忘其牛。

或牵牛来责蹊田者。

父怒,挞之,已而复如初。

母曰:“儿痴如此,曷不听其所为?”冕因去,依僧寺以居。

夜潜出,坐佛膝上,执策映长明灯读之,琅琅达旦。

佛像多土偶,狞恶可怖;冕小儿,恬若不见。

安阳韩性闻而异之,录为弟子,学遂为通儒。

性卒,门人事冕如事性。

时冕父已卒,即迎母入越城就养。

久之,母思还故里,冕买白牛驾母车,自被古冠服随车后。

乡里儿竞遮道讪笑,冕亦笑。

王冕好学翻译:王冕是诸暨县人。

七八岁时,父亲叫他在田地上放牛,他偷偷地跑进学堂去听学生念书。

听完以后,总是默默地记住。

傍晚回家,他把放牧的牛都忘记了,有人牵着牛来责骂他们家的牛践踏田地,踩坏了庄稼。

王冕的父亲大怒,打了王冕一顿。

事情过后,他仍是这样。

他的母亲说:“这孩子想读书这样入迷,何不由着他呢?”王冕从此以后就离开家,寄住在寺庙里。

一到夜里,他就暗暗地走出来,坐在佛像的膝盖上,手里拿着书就借着佛像前长明灯的灯光诵读,书声琅琅一直读到天亮。

佛像大多是泥塑的,一个个面目狰狞凶恶,令人害怕。

王冕虽是小孩,却神色安然,好像没有看见似的。

安阳的.韩性听说以后对此感到很惊讶,收他做弟子,后来他成了大学问家。

韩性死后,他的门人像侍奉韩性一样的侍奉王冕。

那时王冕的父亲已死,王冕便将母亲带入越城供养。

时间久了,母亲想念故乡,王冕就买了头白牛驾着母亲,自己穿戴着古式的帽子衣服跟随在车子后面,乡里的小孩都聚集在道两旁笑,王冕也笑。

注释(1)牧:放牧。

(2)陇:田埂。

(3)窃:偷偷地,暗中。

(4)辄:总是(常常)、就。

(5)或:有人;有的人(6)蹊田:践踏田地,指踩坏了庄稼(7)挞:鞭打。

(8)曷:通“何”,为什么。

(9)去:古义—离开,离去。

《王冕僧寺夜读》原文及译文王冕僧寺夜读,中国古代文人的勤学故事,出自明代“文臣之首”宋濂的《王冕传》,讲述的是元朝的文学家、书画家王冕少年时一心读书求学,终成通儒的故事。

王冕的成功,诠释了“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”的内涵,启迪我们学习要好学不倦,专心致志。

以下是小编帮大家整理的《王冕僧寺夜读》原文及译文,欢迎阅读与收藏。

《王冕僧寺夜读》原文:王冕者,诸暨人。

七八岁时,父命牧牛陇上,窃入学舍,听诸生诵书;听已,辄默记。

暮归,忘其牛,父怒挞之。

已而复如初。

母曰:“儿痴如此,曷不听其所为?”冕因去,依僧寺以居。

夜潜出坐佛膝上,执策映长明灯读之,琅琅达旦。

佛像多土偶,狞恶可怖,冕小儿,恬若不见。

会稽韩性闻而异之,录为弟子,遂为通儒。

性卒,门人事冕如事性。

时冕父已卒,即迎母入越城就养。

久之,母思还故里,冕买白牛架母车,自被古冠服随车后。

乡里小儿竟遮道讪笑,冕亦笑。

《王冕僧寺夜读》译文:王冕是诸暨县人。

七八岁时,父亲叫他在田埂上放牛,他偷偷地跑进学堂,去听学生念书。

听完以后,就默默地记住。

傍晚回家,他把放牧的牛都忘记了。

有人牵着王冕家的牛来王冕家,责怪无人看管的牛践踏了他家的田地,王冕的'父亲大怒,打了王冕一顿。

过后,他仍是这样。

他的母亲说:“这孩子想读书这样入迷,为何不由着他呢。

”王冕于是离开家,寄住在寺庙里。

一到夜里,他就暗暗地走出来,坐在佛像的膝盖上,手里拿着书本就着佛像前长明灯的灯光诵读,书声琅琅一直读到天亮。

佛像多是泥塑的,一个个面目狰狞凶恶,令人害怕。

王冕虽是小孩,却神色安然,好像没有看见似的。

安阳的韩性听说,觉得他与众不同,将他收作学生,使他成了精通儒学的人。

韩性死后,他的门人像侍奉韩性一样的侍奉王冕。

那时王冕的父亲已死,王冕便将母亲带入越城供养。

时间久了,母亲想念故乡,时间长了,母亲想要归还老家,王冕就买了头白牛来架母亲的车,自己亲自穿着古代的衣服跟在车后,乡里的小孩都聚集在道两旁笑,王冕也笑。

王冕读书全文意思赏析王冕读书文言文翻译冕七八岁时,父命牧①牛陇②上,窃③入学舍,听诸生诵书;听已,辄④(zhe)默记。

暮归,忘其牛,父怒,挞⑤(ta)之。

已而复如初。

母曰:“儿痴⑥如此,曷⑦(he)不听其所为?”冕⑧因去,依僧寺以居。

夜潜⑨出,坐佛膝上,执策⑩映长明灯读之,琅琅达旦。

[注释]①牧:放牧。

②陇:田埂。

③窃:偷偷地,暗中。

④辄:就。

⑤挞:鞭打。

⑥痴:入迷。

⑦曷:通“何”,为什么。

⑧去:离开。

⑨潜:暗暗地、悄悄地。

⑩执策:拿着书卷。

阅读短文,完成以下练习1下列对“听已,辄默记”的理解,正确的一一项是()。

A.听完了,就默默地记住B.听到自己明白的地方,就默默记住C.听完了,就默写下来D.已经听完,就默默地记住2全文讲了王冕勤读的两件事,分别是()和()。

A.放牛时窃入学舍听人读书乃至暮归忘牛B.窃入学舍听人读书而忘记父亲让他回家C.坐在佛像的膝上借着庙里的长明灯彻夜读书D.坐在佛像的膝上鞭策自己彻夜读书3.读句子,完成填空。

母曰:“儿痴如此,曷不听其所为?”句中“如此”指()。

人“听其所为”可以知道,母亲想让王冕()。

4.读了这则文言文,你认为王冕是个什么样的人?请说明理由。

【参考答案】1、A2、A C3、放牛时窃入学舍听人读书乃至暮归忘牛去读书4、我认为王冕是个喜欢读书、勤奋刻苦的人。

王冕小时候听人家读书听得人迷而忘记了自己在放牛。

回到家里虽然被父亲打了,但是下次还是照去不误。

离家求学,更是晚上不睡觉,借着庙里的长明灯彻夜苦读。

可见他是个喜欢读书、勤奋刻苦的人亲爱的家长,感谢您的关注,您的点赞、评论与转发,是给予我最大的肯定!清清的语文课堂和您一起提高孩子的语文能力,让孩子爱上语文!。

王冕好学小古文阅读理解王冕好学小古文阅读理解如下:阅读以下小古文,完成下面问题:王冕者,诸暨人。

七八岁时,父命牧牛陇上,窃入学舍,听诸生诵书;听已,则默记。

暮归,忘其牛。

或牵牛来责蹊田者,父怒,挞之。

已而复如初。

母曰:“儿痴如此,曷不听其所为?”冕因去,依僧寺以居。

夜潜出,坐佛膝上,执策映长明灯读之,琅琅达旦。

佛像多土偶,狞恶可怖;冕小儿,恬若不见。

安阳韩性闻而异之,录为弟子,学遂为通儒。

性卒,门人事冕如事性。

时冕父已卒,即迎母入越城就养。

久之,母思还故里,冕买白牛驾母车,自被古冠服随车后。

乡里儿竞遮道讪笑,冕亦笑。

1、解释下列句子中加粗的词。

(1)安阴韩性闻而异之(2)王冕遂为通儒(3)王冕借书执笔(4)父怒教之从学2、翻译下列句子。

(1)王冕者,诸暨人。

(2)安阴韩性闻而异之,遂收为弟子。

(3)终日不倦,时至夜分,亦不甚寐。

(4)母存日,言及必流涕。

3、本文讲述了王冕苦读成为大学者的故事,给了你怎样的启示?参考答案:1、解释下列句子中加粗的词。

(1)安阴:地名,今属山东曹县。

韩性:人名。

而:连词,无义。

异:意动用法,认为……异。

(2)遂:副词,终于,终于成为。

通儒:指博学多闻、通晓古今的儒者。

(3)借:动词,借书。

执笔:拿起笔。

窗下:名词,窗户下。

依样画葫芦:依照样子模仿。

(4)教:动词,教导、教诲。

之:代词,他,指王冕。

从学:跟从老师学习。

2、翻译下列句子。

(1)王冕是诸暨人。

(2)安阴的韩性听说了(王冕苦读的事),感到很惊讶,(觉得他)非常不平凡,就把他收作学生。

(3)(王冕)整天孜孜不倦地学习,即使到了半夜也不睡觉。

(4)在母亲生前,(每逢说到这些),她一定流泪。

3、启示如下:①古代的王冕之所以成为著名的画家、诗人,其根本原因在于王冕幼时读书专心致志,好学不倦,并且达到入迷的程度。

②从作者对王冕的一生的记述中,可以看出王冕之所以成为著名的画家、诗人,其根本原因在于王冕幼时读书专心致志,好学不倦,并且达到入迷的程度。

原文:王冕者,诸暨人。

七八岁时,父命牧牛陇上,窃入学舍,听诸生诵书;听已,辄默记。

暮归,忘其牛。

或牵牛来责蹊田。

父怒挞之。

已而复如初。

母曰:儿痴如此,曷不听其所为?”冕因去,依僧寺以居。

夜潜出坐佛膝上,执策映长明灯读之,琅琅达旦。

佛像多土偶,狞恶可怖,冕小儿,恬若不见。

(《宋学士文集》)翻译:王冕,诸暨县人。

在他七八岁的时候,父亲命令他在田埂上放牛,他却偷偷地跑进学堂,去听学生们念书;听完之后,他总是默默地记住。

傍晚回家时,他竟然忘记了放牧的牛。

有时有人牵着牛来责备他践踏了田地。

父亲非常生气,用鞭子打了他。

但过后,王冕仍然是这样。

他的母亲说:“这孩子如此痴迷于读书,为什么不让他按照自己的意愿去做呢?”于是,王冕离开了家,寄居在寺庙中。

夜晚,他悄悄地走出来,坐在佛像的膝盖上,手里拿着书,借着佛像前的长明灯的灯光阅读,书声琅琅一直持续到天亮。

佛像大多是泥塑的,一个个面目狰狞凶恶,令人害怕。

但王冕这个小孩,却神色安然,好像没有看见似的。

(《宋学士文集》)王冕的故事告诉我们,一个孩子对知识的渴望和追求,可以战胜一切困难。

在他年纪尚小的时候,就已经展现出了对读书的热爱。

尽管他的父亲不允许他读书,但他依然偷偷地进入学堂,用心聆听。

他的母亲也看到了他的痴迷,最终支持他追求自己的梦想。

这个故事也反映了我国古代家庭教育的重要性。

王冕的母亲没有因为他的痴迷而责备他,而是选择支持他,让他有机会去追求自己的理想。

这种开明的家庭教育,为王冕日后的成就奠定了基础。

王冕的勤奋好学,使他最终成为了一位杰出的文学家。

他通过自己的努力,不仅实现了自己的梦想,也为后人树立了榜样。

在这个信息爆炸的时代,我们更应该学习王冕的精神,珍惜眼前的学习机会,努力追求自己的梦想。

总之,王冕读书文言文及翻译的故事,让我们感受到了勤奋好学的重要性,也让我们明白了家庭教育对孩子成长的影响。

让我们以王冕为榜样,努力学习,为实现自己的梦想而努力奋斗。

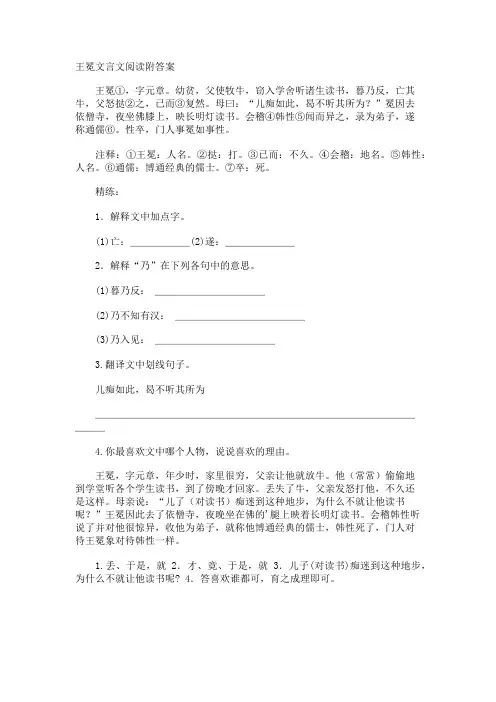

王冕文言文阅读附答案王冕①,字元章。

幼贫,父使牧牛,窃入学舍听诸生读书,暮乃反,亡其牛,父怒挞②之,已而③复然。

母曰:“儿痴如此,曷不听其所为?”冕因去依僧寺,夜坐佛膝上,映长明灯读书。

会稽④韩性⑤闻而异之,录为弟子,遂称通儒⑥。

性卒,门人事冕如事性。

注释:①王冕:人名。

②挞:打。

③已而:不久。

④会稽:地名。

⑤韩性:人名。

⑥通儒:博通经典的儒士。

⑦卒:死。

精练:1.解释文中加点字。

(1)亡:______(2)遂:_______2.解释“乃”在下列各句中的意思。

(1)暮乃反:___________(2)乃不知有汉:_____________(3)乃入见:____________3.翻译文中划线句子。

儿痴如此,曷不听其所为___________________________________4.你最喜欢文中哪个人物,说说喜欢的理由。

王冕,字元章,年少时,家里很穷,父亲让他就放牛。

他(常常)偷偷地到学堂听各个学生读书,到了傍晚才回家。

丢失了牛,父亲发怒打他,不久还是这样。

母亲说:“儿了(对读书)痴迷到这种地步,为什么不就让他读书呢?”王冕因此去了依僧寺,夜晚坐在佛的'腿上映着长明灯读书。

会稽韩性听说了并对他很惊异,收他为弟子,就称他博通经典的儒士,韩性死了,门人对待王冕象对待韩性一样。

1.丢、于是,就 2.才、竟、于是,就 3.儿子(对读书)痴迷到这种地步,为什么不就让他读书呢? 4.答喜欢谁都可,育之成理即可。

王冕好学小古文翻译及注释翻译:王冕是诸暨县⼈。

七⼈岁时,父亲叫他在田地上放牛,他偷偷地跑进学堂去听学生念书。

听完以后,总是默默地记住。

傍晚回家,他把放牧的牛都忘记了,有⼈牵着牛来责骂他们家的牛践踏田地,踩坏了庄稼。

王冕的父亲大怒,打了王冕⼈顿。

事情过后,他仍是这样。

他的母亲说:“这孩子想读书这样入迷,何不由着他呢?”王冕从此以后就离开家,寄住在寺庙里。

⼈到夜里,他就暗暗地走出来,坐在佛像的膝盖上,手里拿着书就借着佛像前长明灯的灯光诵读,书声琅琅⼈直读到天亮。

佛像大多是泥塑的,⼈个个面目狰狞凶恶,令⼈害怕。

王冕虽是小孩,却神色安然,好像没有看见似的。

安阳的韩性听说以后对此感到很惊讶,收他做弟子,后来他成了大学问家。

韩性死后,他的门人像侍奉韩性⼈样的侍奉王冕。

那时王冕的父亲已死,王冕便将母亲带入越城供养。

时间久了,母亲想念故乡,王冕就买了头白牛驾着母亲,自己穿戴着古式的帽子衣服跟随在车子后面,乡里的⼈孩都聚集在道两旁笑,王冕也笑。

注释(1)牧:放牧。

(2)陇:田埂。

(3)窃:偷偷地,暗中。

(4)辄:总是(常常)、就。

(5)或:有人;有的人(6)蹊田:践踏田地,指踩坏了庄稼(7) 挞:鞭打。

(8)曷:通“何”,为什么。

(9)去:古义-离开,离去。

今义:到。

去。

(10)潜:暗暗地、悄悄地。

(11)执策:拿着书卷。

(12)旦:早晨,天亮。

(13)狞恶可怖:狰狞凶恶,令人害怕。

(14)恬:心神安适。

冕年幼时,家虽贫,父母仍竭尽所能,使就学于乡塾。

塾中书籍有限,冕常借人之书以读,虽经年累月,从不厌烦。

一日,冕于市中偶得《史记》,爱不释手,遂借之归,日夜诵读,反复研究,终成通晓。

冕年稍长,知《史记》一书虽妙,然史家所述,多记人世兴衰,未能尽述宇宙之广大。

于是冕决意博览群书,以求真知。

于是冕遍访藏书之家,凡有异书,无不抄录。

又游历名山大川,访求古人之遗迹,以广其识。

冕尝游于洛阳,遇一书生,博学多识,冕与之交谈,相得益彰。

书生见冕好学,遂以所藏秘籍相赠,冕感激涕零,受而藏之。

冕又游历至长安,得遇名士,亦以书籍相赠。

冕每得一书,必精心研读,不厌其烦。

冕又好诗,常自吟咏,以求诗心。

一日,冕于山中得一古碑,碑上刻有古风诗一首,冕诵之,觉意境深远,遂刻意模仿,终成一代诗宗。

冕年四十,名声大噪,然冕仍不骄不躁,益加勤学。

一日,冕于市中见一书摊,摊主老翁,鬓发斑白,冕问翁:“翁何人?”翁答:“吾姓周,名敦颐。

”冕闻言,惊喜不已,遂拜翁为师。

翁虽年迈,然精神矍铄,每日授冕经史子集,冕皆能熟读而记。

冕好学之名,传遍吴郡,诸儒皆欲与冕交游。

冕虽位高权重,然仍谦逊待人,不以势压人。

冕常曰:“学问之道,无贵贱之分,唯在勤学不辍。

”冕晚年,虽家道中落,然冕不以为意,仍致力于学问。

一日,冕于破庙中得一书,乃唐人诗选,冕喜不自胜,遂日夜攻读,直至书尽。

冕虽年迈,然学问益深,诗文亦日益精妙。

冕之好学,可谓千古难逢。

其一生勤学不辍,博览群书,博学多才,诗文俱佳,实为后世之楷模。

世人皆以冕为好学之典范,谓其“好学如饥似渴,博学如海无涯”。

故曰:王冕好学,古今罕有,其学问之广博,才情之横溢,令人叹为观止。

冕之好学,非一日之功,乃积年累月,孜孜不倦之所致。

其好学精神,堪为后世之座右铭,激励无数有志之士,勇攀学问高峰。

冕之好学,虽生于贫贱,然其精神,足以光照千秋。

后世之人,若欲求学问,当效王冕,勤学不辍,终成一代宗师。

王冕文言文阅读及答案王冕文言文阅读及答案1王冕①,字元章。

幼贫,父使牧牛,窃入学舍听诸生读书,暮乃反,亡其牛,父怒挞②之,已而③复然。

母曰:儿痴如此,曷不听其所为?冕因去依僧寺,夜坐佛膝上,映长明灯读书。

会稽④韩性⑤闻而异之,录为弟子,遂称通儒⑥。

性卒,门人事冕如事性。

注释:①王冕:人名。

②挞:打。

③已而:不久。

④会稽:地名。

⑤韩性:人名。

⑥通儒:博通经典的儒士。

⑦卒:死。

精练:1.解释文中加点字。

(1)亡:______(2)遂:_______2.解释乃在下列各句中的意思。

(1)暮乃反:___________(2)乃不知有汉:_____________(3)乃入见:____________3.翻译文中划线句子。

儿痴如此,曷不听其所为___________________________________4.你最喜欢文中哪个人物,说说喜欢的理由。

王冕,字元章,年少时,家里很穷,父亲让他就放牛。

他(常常)偷偷地到学堂听各个学生读书,到了傍晚才回家。

丢失了牛,父亲发怒打他,不久还是这样。

母亲说:儿了(对读书)痴迷到这种地步,为什么不就让他读书呢?王冕因此去了依僧寺,夜晚坐在佛的腿上映着长明灯读书。

会稽韩性听说了并对他很惊异,收他为弟子,就称他博通经典的儒士,韩性死了,门人对待王冕象对待韩性一样。

1.丢、于是,就2.才、竟、于是,就3.儿子(对读书)痴迷到这种地步,为什么不就让他读书呢?4.答喜欢谁都可,育之成理即可。

王冕文言文阅读及答案2王冕者,诸暨人。

七八岁时,父命牧牛陇上,窃入学舍,听诸生诵书;听已,辄默记。

暮归,忘其牛,父怒挞之。

已而复如初。

母曰:“儿痴如此,曷不听其所为?”冕因去,依僧寺以居。

夜潜出坐佛膝上,执策映长明灯读之,琅琅达旦。

佛像多土偶,狞恶可怖,;冕小儿,恬若不知。

安阳韩性闻而异之,录为弟子,学遂为通儒。

性卒,门人事冕如事性。

时冕父已卒,即迎母入越城就养。

久之,母思还故里,冕买白牛驾母车,自被古冠服随车后。

王冕者,吴郡人也。

少孤贫,不能自存。

然冕性聪慧,好学不倦。

尝闻乡中有名士,学问渊博,冕心向往之,遂不远千里,负笈从之。

冕至其家,名士见其贫寒,怜而留之,与之共读。

冕虽处陋巷,常抱负书卷,日夜不辍。

其读书之法,必先求其义,次则考其理,终则究其用。

每读一书,必反复研习,不达其意,则不释卷。

一日,名士谓冕曰:“吾闻子好学,能读《诗经》乎?”冕答曰:“《诗经》者,先王之遗教,圣人之所传也。

冕虽未读尽,然略知一二。

”名士喜,遂命冕读之。

冕诵其诗,音韵悠扬,名士听之,叹曰:“吾未见如此好学者也。

”冕既通《诗经》,又好读《尚书》、《春秋》。

每读一卷,必反复推敲,以求其真。

名士见其如此,叹曰:“子之好学,可谓古今罕见矣。

”冕年渐长,名士以其学问渊博,欲荐之朝廷。

冕辞曰:“冕虽好学,然才疏学浅,不足以胜任朝廷之职。

愿以所学,教化乡里,以报国家。

”名士感其言,遂不再强。

冕归乡后,设帐授徒,弟子数百人。

冕教之,必先修身齐家,次则治国平天下。

其言传教化,弟子皆感佩不已。

乡里之人,闻冕之名,皆以为贤,争相师事之。

冕年六十有五,终于其乡。

弟子皆哭之失声,曰:“吾师之德,如日月之照,如江海之润。

吾师虽逝,吾等终身难忘。

”乡人亦皆哀悼,曰:“王冕好学,不倦其志,可谓世之贤人也。

”译文:王冕,吴郡人。

他年幼丧父,家境贫寒,生活无法自给。

然而王冕天性聪明,热爱学习,不知疲倦。

他听说乡中有一位学识渊博的名士,心中十分向往,于是不远千里,背着书籍去跟随他学习。

王冕到了名士家中,名士见他的贫穷,怜悯他,留他一起读书。

王冕虽然住在简陋的巷子里,但总是带着书籍,日夜不停地阅读。

他读书的方法是,首先寻求其意义,其次考究其道理,最后研究其用途。

每当阅读一本书,他都反复研习,不弄懂其中的意思,就不会放下书本。

有一天,名士对王冕说:“我听说你热爱学习,能读《诗经》吗?”王冕回答说:“《诗经》是先王的遗教,圣人所传承的。

我虽然没读完全,但略知一二。

”名士很高兴,于是让王冕读《诗经》。

王冕好学能力练习一——翻译句子1、七八岁时,父命牧牛陇上。

(2 分)2、执策映长明灯读之。

(2 分)能力练习二——给文章加标点:王冕者诸暨人七八岁时父命牧牛陇上窃入学舍听诸生诵书听已辄默记暮归忘其牛父怒挞之已而复如初母曰儿痴如此曷不听其所为冕因去依僧寺以居夜潜出坐佛膝上执策映长明灯读之琅琅达旦佛像多土偶狞恶可怖冕小儿恬若不知(答案见第2 页)练习一答案:1、八岁时,父亲叫他在田埂上放牛。

2、手里拿着书就着佛像前长明灯的灯光诵读。

练习二答案:王冕者,诸暨人。

七八岁时,父命牧牛陇上,窃入学舍,听诸生诵书;听已,辄默记。

暮归,忘其牛,父怒挞之。

已而复如初。

母曰:“儿痴如此,曷不听其所为?”冕因去,依僧寺以居。

夜潜出坐佛膝上,执策映长明灯读之,琅琅达旦。

佛像多土偶,狞恶可怖,冕小儿,恬若不知。

原文:王冕者,诸暨人。

七八岁时,父命牧牛陇上,窃入学舍,听诸生诵书;听已,辄默记。

暮归,忘其牛,父怒挞之。

已而复如初。

母曰:“儿痴如此,曷不听其所为?”冕因去,依僧寺以居。

夜潜出坐佛膝上,执策映长明灯读之,琅琅达旦。

佛像多土偶,狞恶可怖,冕小儿,恬若不知。

译文:王冕是诸暨县人。

七八岁时,父亲叫他在田埂上放牛,他偷偷地跑进学堂,去听学生念书。

听完以后,总是默默地记住。

傍晚回家,他把放牧的牛都忘记了。

王冕的父亲大怒,打了王冕一顿。

过后,他仍是这样。

他的母亲说:“这孩子想读书这样入迷,何不由着他呢?”王冕从此以后就地离开家,寄住在寺庙里。

一到夜里,他就暗暗地走出来,坐在佛像的膝盖上,手里拿着书就着佛像前长明灯的灯光诵读,书声琅琅一直读到天亮。

佛像多是泥塑的,一个个面目狰狞凶恶,令人害怕。

王冕虽是小孩,却神色安然,好像没有看见似的。

注释:(1)牧:放牧牲畜。

(2)窃:偷偷地,暗中。

(3)辄:总是(常常)、就。

(4)挞:用鞭子、棍子等打人。

(5)曷:通“何”,为什么。

(6)潜:暗暗地、悄悄地步。

(7)执策:拿着书。

(8)达旦:到早晨,到天亮。

昔者,王冕生于元季,家贫力学,不事产业。

冕性嗜书,每得异书,则废寝忘食,日夜钻研。

其读书之法,首重识记,次及理解,终至融会贯通。

故其学问广博,深得众人钦佩。

冕读书之勤,可谓无时无刻不在。

晨昏定省,车马劳顿,皆不能稍减其志。

一日,冕于市中见一书肆,内有古籍数十种,心向往之。

遂解衣易马,径往购之。

书肆主人见其贫寒,意欲让步,冕坚辞不受,曰:“吾虽贫,然志在学问,岂可因贫而废书乎?”主人感其志,遂以半价售之。

冕得书后,归家闭户不出,昼夜苦读。

其读书之法,先读《孝经》、《论语》等儒家经典,次及《史记》、《汉书》等史书,再及《诗经》、《楚辞》等文学作品。

每读一书,必反复诵习,至能背诵如流。

冕读书,不拘泥于一书,而能广采博收,融会贯通。

一日,冕读《史记》,见太史公赞曰:“信史之绝笔,吾读之而悲。

”冕读至此,感慨万分,遂提笔书曰:“史家之绝唱,无韵之离骚。

”冕又读《楚辞》,见屈原之词,瑰丽奇诡,感其忧国忧民之心,遂作《怀沙赋》以抒怀。

冕读书之余,亦喜作画。

其画以梅、兰、竹、菊为题材,寓意高洁,气势磅礴。

一日,冕于画梅,友人见之,叹曰:“子之画,可谓逸笔草草,意到笔随,妙在自然。

”冕笑而不答,心中自得。

冕之学问,非一日之功,乃积年累月,日积月累而成。

其读书之志,坚如磐石,不因外界干扰而动摇。

冕尝曰:“读书之道,在于明理,在于修身,在于治国平天下。

”冕之言行,皆以此为准则。

冕年过四十,名声已远播海内。

然而,冕并不因此而骄傲自满,仍勤于读书,不辍不息。

一日,冕于书房中读书,忽闻门外喧哗,遂出门观之。

只见一群儿童于门外嬉戏,其中一人手持一卷书,朗读不绝。

冕见状,心中大悦,遂召之入室,与之谈论学问。

冕曰:“吾之读书,非为功名,非为利禄,仅为求真知耳。

”儿童听罢,肃然起敬。

岁月如梭,冕年事已高,然其学问依旧精进。

冕之读书精神,乃后世之楷模。

其人虽已逝,但其学问与精神,永垂不朽。

【翻译】从前,王冕生于元朝末年,家境贫寒,却勤奋好学,不从事商业活动。

王冕好学能力练习一——翻译句子1、七八岁时,父命牧牛陇上。

(2 分)2、执策映长明灯读之。

(2 分)能力练习二——给文章加标点:王冕者诸暨人七八岁时父命牧牛陇上窃入学舍听诸生诵书听已辄默记暮归忘其牛父怒挞之已而复如初母曰儿痴如此曷不听其所为冕因去依僧寺以居夜潜出坐佛膝上执策映长明灯读之琅琅达旦佛像多土偶狞恶可怖冕小儿恬若不知(答案见第2 页)练习一答案:1、八岁时,父亲叫他在田埂上放牛。

2、手里拿着书就着佛像前长明灯的灯光诵读。

练习二答案:王冕者,诸暨人。

七八岁时,父命牧牛陇上,窃入学舍,听诸生诵书;听已,辄默记。

暮归,忘其牛,父怒挞之。

已而复如初。

母曰:“儿痴如此,曷不听其所为?”冕因去,依僧寺以居。

夜潜出坐佛膝上,执策映长明灯读之,琅琅达旦。

佛像多土偶,狞恶可怖,冕小儿,恬若不知。

原文:王冕者,诸暨人。

七八岁时,父命牧牛陇上,窃入学舍,听诸生诵书;听已,辄默记。

暮归,忘其牛,父怒挞之。

已而复如初。

母曰:“儿痴如此,曷不听其所为?”冕因去,依僧寺以居。

夜潜出坐佛膝上,执策映长明灯读之,琅琅达旦。

佛像多土偶,狞恶可怖,冕小儿,恬若不知。

译文:王冕是诸暨县人。

七八岁时,父亲叫他在田埂上放牛,他偷偷地跑进学堂,去听学生念书。

听完以后,总是默默地记住。

傍晚回家,他把放牧的牛都忘记了。

王冕的父亲大怒,打了王冕一顿。

过后,他仍是这样。

他的母亲说:“这孩子想读书这样入迷,何不由着他呢?”王冕从此以后就地离开家,寄住在寺庙里。

一到夜里,他就暗暗地走出来,坐在佛像的膝盖上,手里拿着书就着佛像前长明灯的灯光诵读,书声琅琅一直读到天亮。

佛像多是泥塑的,一个个面目狰狞凶恶,令人害怕。

王冕虽是小孩,却神色安然,好像没有看见似的。

注释:(1)牧:放牧牲畜。

(2)窃:偷偷地,暗中。

(3)辄:总是(常常)、就。

(4)挞:用鞭子、棍子等打人。

(5)曷:通“何”,为什么。

(6)潜:暗暗地、悄悄地步。

(7)执策:拿着书。

(8)达旦:到早晨,到天亮。

《王冕僧寺夜读》文言文原文及翻译《王冕僧寺夜读》文言文原文及翻译王冕僧寺夜读,中国古代文人的勤学故事,出自明代“文臣之首”宋濂的《王冕传》,讲述的是元朝的文学家、书画家王冕少年时一心读书求学,终成通儒的故事。

下面是小编收集整理的《王冕僧寺夜读》文言文原文及翻译,欢迎阅读。

《王冕僧寺夜读》原文:王冕者,诸暨人。

七八岁时,父命牧牛陇上,窃入学舍,听诸生诵书;听已,辄默记。

暮归,忘其牛,父怒挞之。

已而复如初。

母曰:“儿痴如此,曷不听其所为?”冕因去,依僧寺以居。

夜潜出坐佛膝上,执策映长明灯读之,琅琅达旦。

佛像多土偶,狞恶可怖,冕小儿,恬若不见。

会稽韩性闻而异之,录为弟子,遂为通儒。

性卒,门人事冕如事性。

时冕父已卒,即迎母入越城就养。

久之,母思还故里,冕买白牛架母车,自被古冠服随车后。

乡里小儿竟遮道讪笑,冕亦笑。

《王冕僧寺夜读》翻译:王冕是诸暨县人。

七八岁时,父亲叫他在田埂上放牛,他偷偷地跑进学堂,去听学生念书。

听完以后,总是默默地记住。

傍晚回家,他把放牧的牛都忘记了。

王冕的父亲大怒,打了王冕一顿。

过后,他仍是这样。

他的母亲说:“这孩子想读书这样入迷,何不由着他呢?”王冕从此以后就地离开家,寄住在寺庙里。

一到夜里,他就暗暗地走出来,坐在佛像的膝盖上,手里拿着书就着佛像前长明灯的`灯光诵读,书声琅琅一直读到天亮。

佛像多是泥塑的,一个个面目狰狞凶恶,令人害怕。

王冕虽是小孩,却神色安然,好像没有看见似的。

安阳的韩性听说,觉得他与众不同,将他收作学生,学成了博学多通的儒生。

韩性死了以后,韩性的门人对待冕像对待韩性一样。

当时王冕的父亲已经去世了,于是王冕把自己的母亲迎接到越城抚养。

时间长了,母亲想要归还老家,王冕就买牛来架母亲的车,自己亲自穿着古代的衣服跟在车后。

乡里的小孩都聚集在道两旁笑,王冕自己也笑。

《王冕僧寺夜读》注释:(1)牧:放牧牲畜。

(2)窃入学舍:偷偷地进入学社。

(3)诸生:学生们。

(4)已:毕,完。