第十四讲明清之际的进步思潮

- 格式:ppt

- 大小:506.00 KB

- 文档页数:28

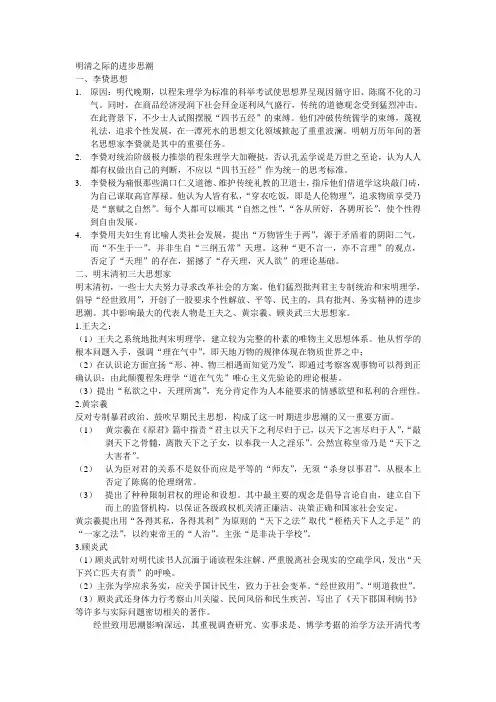

明清之际的进步思潮一、李贽思想1.原因:明代晚期,以程朱理学为标准的科举考试使思想界呈现因循守旧、陈腐不化的习气。

同时,在商品经济浸润下社会拜金逐利风气盛行,传统的道德观念受到猛烈冲击。

在此背景下,不少士人试图摆脱“四书五经”的束缚。

他们冲破传统儒学的束缚,蔑视礼法,追求个性发展,在一潭死水的思想文化领域掀起了重重波澜。

明朝万历年间的著名思想家李贽就是其中的重要任务。

2.李贽对统治阶级极力推崇的程朱理学大加鞭挞,否认孔孟学说是万世之至论,认为人人都有权做出自己的判断,不应以“四书五经”作为统一的思考标准。

3.李贽极为痛恨那些满口仁义道德、维护传统礼教的卫道士,指斥他们借道学这块敲门砖,为自己谋取高官厚禄。

他认为人皆有私,“穿衣吃饭,即是人伦物理”,追求物质享受乃是“禀赋之自然”。

每个人都可以顺其“自然之性”,“各从所好,各骋所长”,使个性得到自由发展。

4.李贽用夫妇生育比喻人类社会发展,提出“万物皆生于两”,源于矛盾着的阴阳二气,而“不生于一”,并非生自“三纲五常”天理。

这种“更不言一,亦不言理”的观点,否定了“天理”的存在,摇撼了“存天理,灭人欲”的理论基础。

二、明末清初三大思想家明末清初,一些士大夫努力寻求改革社会的方案。

他们猛烈批判君主专制统治和宋明理学,倡导“经世致用”,开创了一股要求个性解放、平等、民主的,具有批判、务实精神的进步思潮。

其中影响最大的代表人物是王夫之、黄宗羲、顾炎武三大思想家。

1.王夫之:(1)王夫之系统地批判宋明理学,建立较为完整的朴素的唯物主义思想体系。

他从哲学的根本问题入手,强调“理在气中”,即天地万物的规律体现在物质世界之中;(2)在认识论方面宣扬“形、神、物三相遇而知觉乃发”,即通过考察客观事物可以得到正确认识;由此颠覆程朱理学“道在气先”唯心主义先验论的理论根基。

(3)提出“私欲之中,天理所寓”,充分肯定作为人本能要求的情感欲望和私利的合理性。

2.黄宗羲反对专制暴君政治、鼓吹早期民主思想,构成了这一时期进步思潮的又一重要方面。

《明清之际的进步思潮》考点设计【整体规划】本考点的课标要求是列举李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之等思想家,了解明清时期儒学思想的发展。

其中重点是理解经世致用的主张和早期民主思想,难点是理解进步思潮和儒学之间的关系。

为了帮助学生形成自己的历史观,传递历史的正能量,传播积极健康的思维方式,我进行了主题教学。

“中国传统文化主流思想的演变”的主题是“寻找”,人活着不仅要有物质基础,还需要精神的慰藉和指导:百家争鸣是在乱世中寻找安放自己和安定国家的理想;天人感应是在大一统国家中寻找思想和政治共存,理想和现实互补的方式;宋明理学是在儒学衰落的时代重新寻回了对道德理想的坚持;明清进步思潮是在万马齐喑的沉默中坚持独立思考、学以致用,并且择善固执。

在课堂教学中,我将创设历史情境,让学生受到李贽、黄宗羲等思想家的人格感染;通过设身处地代入历史并进行选择,培养学生的高尚人格。

主题教学能够加强知识点之间的联系,实现情感态度和价值观的教学目标,对不同层次的学生都起到一定的作用。

【板书设计】君主专制批判重农抑商宋明理学进入世精神步继承思道德情操潮民主思想发展工商皆本经世致用【教学设计】学情分析本节课作为高三第一轮复习的复习课,设计受众是中山纪念中学和中山市第一中学的学生。

他们曾经在高二学习了相关基础知识,并具备一定的分析材料的能力;但尚未建立清晰的知识体系,并对高考题型不够熟悉。

因此,本节课将使用材料教学法,提高学生分析材料的能力;运用图示法、比较法、归纳法等手段,建立知识点之间的联系;利用近几年的高考题和模拟题进行训练,帮助学生尽快适应高考的要求。

教材分析明清之际的进步思潮是近年高考的热点,并和其他知识点之间有千丝万缕的联系。

它是儒学的继承和发展,是对中国传统思想的总结;又是近代维新派和革命派的启蒙者,在思想史中起到承前启后的作用。

它适应了明清之际商品经济发展的需要,和资本主义萌芽关系密切。

作为本土产生的启蒙思想,它经常和西方启蒙运动相互比较。